Коррекция грубого кифосколиоза при нейрофиброматозе после повторной неудачной коррекции инструментарием Котреля-Дюбуссе CD "Horizon"

Автор: Матюшин А.Ф., Карлов А.В., Корощенко С.А., Добрянский В.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2005 года.

Бесплатный доступ

Описан случай успешного применения нового отечественного инструментария для коррекции фиксированной декомпенсированной грубой кифосколиотической деформации на почве нейрофиброматоза после двух неудачных попыток ее коррекции с применением системы CD "Horizon".

Нейрофиброматоз, грубый кифосколиоз, новый инструментарий, повторная коррекция

Короткий адрес: https://sciup.org/142120854

IDR: 142120854

Текст научной статьи Коррекция грубого кифосколиоза при нейрофиброматозе после повторной неудачной коррекции инструментарием Котреля-Дюбуссе CD "Horizon"

Ранее не сообщалось о случаях успешного исправления грубой фиксированной деформации позвоночника с применением отечественных инструментальных систем после повторных неудачных попыток коррекции системой Котреля-Дюбуссе CD “Horizon”. Анализ описываемого нами случая может представлять для ортопедов значительный практический интерес, поскольку внедрение системы CD “Horizon” в практику набирает темпы на фоне скудной и не всегда объективной информации о результатах ее применения. Кроме того, мы считаем целесообразным поделиться опытом повторной коррекции таких деформаций, поскольку подобные вмешательства случаются редко [7], не всегда эффективны, высокотравматичны и сложны, но чрезвычайно необходимы нашим пациентам [10-13].

Больной К., 19 лет, история болезни № 192/2 обратился за помощью в клинику Центра ортопедии и медицинского материаловедения Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук (ЦО и ММ ТНЦ СО РАМН) 13.01.2004 г. Из представленных больным фотографий, рентгенограмм и справок стало известно о ранее проведенном лечении.

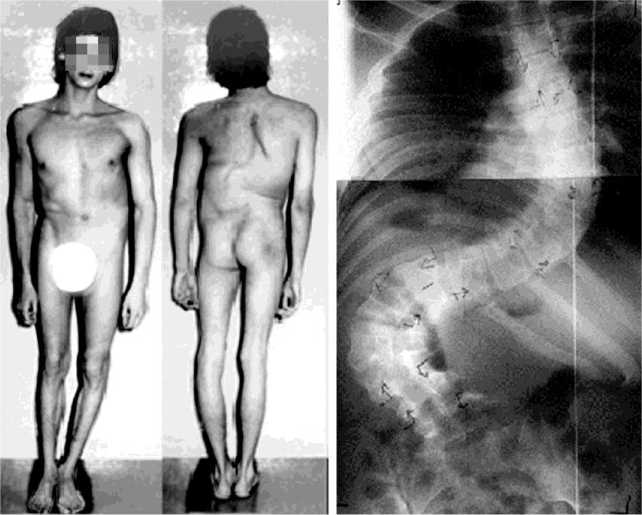

Деформация позвоночника замечена в возрасте 3 лет, проводимая консервативная терапия (корсетное лечение, массаж, ЛФК) была неэффективна. В десятилетнем возрасте поставлен диагноз: нейрофиброматоз. В возрасте 17 лет К., обратился за помощью в один из федеральных центров патологии позвоночника (рис. 1, а, б), где было предложено оперативное лечение. Дата операции 05.06.2001 г. Название операции: «Скелетное вытяжение за череп и голени. Одноэтапная коррекция деформации позвоночника инструментарием CD – Horizon. Задний спондилодез аутокостьюТ4-L5» (рис. 2, а).

Со слов больного, через 4 месяца, в октябре 2001 года, на фоне полного здоровья произошло резкое ухудшение состояния: увеличение деформации туловища, нарушение баланса, обострение болей в спине. На рентгенограммах от 16.11.2001 года было выявлено нарушение целостности обоих стержней конструкции с потерей коррекции (рис. 2, б, в). За помощью обратился в тот же федеральный центр значительно позже, 17.02.2003 года, где и был оперирован повторно. Дата операции 25.02.2003 года. Название операции: «Скелетное вытяжение за череп и голени. Перемонтаж инструментария CD – Horizon с восстановлением его целостности». Непрерывность стержней конструкции была восстановлена по принципу конец в конец посредством двух муфт (рис. 2, г)

Однако через месяц после проведенной операции, 12.04.2003 года, вновь произошел перелом стержней конструкции (рис. 2, д, е). От предложенной в федеральном центре дополнительной повторной операции отказался и обратился за помощью в ЦО и ММ ТНЦ СО РАМН.

а б

Рис. 1. Фотографии (а) и рентгенограмма (б) больного К., 17 лет, в прямой проекции до начала оперативного лечения. Деформация компенсирована, угол поясничной дуги искривления 118º, грудной 107º, перекос таза 16º

б

а

в

г

д

е

Рис. 2. Фотоспондилограммы больного К.,17 лет, в прямой проекции: а после первой попытки коррекции; б, в нарушение непрерывности стержней конструкции на уровне поясничного сегмента L2, через 4 месяца после операции; г восстановление целостности конструкции при помощи муфт; д, е повторное нарушение непрерывности стержней конструкции над муфтами, через месяц после операции

Диагноз при поступлении: «Состояние после повторной попытки инструментальной коррекции по CDI левостороннего грудопоясничного фиксированного субкомпенсированного кифосколиоза IV степени на почве нейрофиброматоза. Несостоятельность стержней конструкции CD “Horizon,” потеря коррекции, неполный задний артифициальный костный блок Тh4-S1, псевдоартроз L2-3, статико-динамическая декомпенсация, функциональная несостоятельность позвоночника. Болезнь Жильбера».

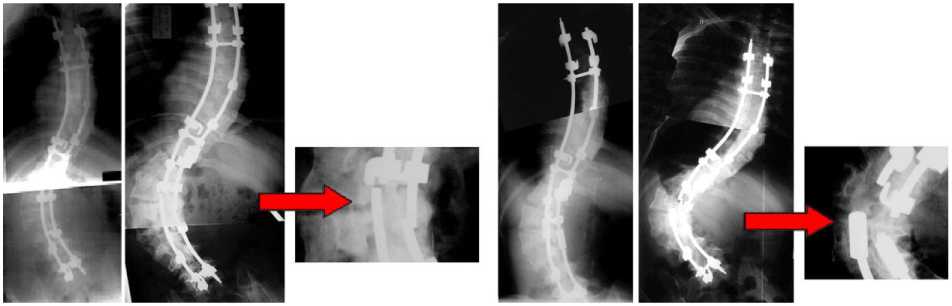

При обследовании выявлена грубая декомпенсированная левосторонняя кифосколиотическая деформация позвоночника (поясничная дуга сколиоза 128º, вторичная, грудная 86º; кифоз 74º, перекос таза 23º влево). Нижние ребра правой половины грудной клетки лежат на правом гребне подвздошной кости, нарушение непрерыв- ности обоих стержней конструкции выше соединительных муфт (рис. 3, а; 4, а). Нарушение баланса туловища над крестцом: во фронтальной плоскости линия отвеса от С7 позвонка проходит на 3 см справа от межъягодичной складки, спереди на 3,5 см справа от пупка (рис. 3, г). В сагиттальной плоскости линия отвеса от мочки уха проходит на 1,5 см кзади от центра правого тазобедренного сустава (рис. 4, в). Рост стоя 170,5 см, сидя 95 см. Время непрерывного пребывания в вертикальном положении не превышает 2 часов, жалобы на усталость и боли в пояснице.

Учитывая эпизоды повторных «усталостных» переломов несущих стержней конструкции, приведших к нестабильности, потере коррекции с возникновением грубой декомпенсированной кифосколиотической деформации позвоночника с относительным укорочением ту- ловища, функциональной несостоятельностью позвоночника, задним грудопоясничным позвоночным горбом, больному была показана двухэтапная коррекция. Первый этап удаление конструкции CD “Horizon” с коррекцией деформации на величину функционального компонента силовым устройством с опорой за кости таза. Второй этап (осуществлен через 25 дней) -межсегментарные множественные клиновидные остеотомии блока задних отделов позвоночника (с клином обращенным кзади и в выпуклую сторону) на протяжении основной дуги искривления. Дополнительная коррекция деформации с формированием поясничного лордоза на месте гиперкифоза посредством дистракции и разгибания основной дуги искривления, замена сило- вого устройства на постоянную двухстержневую конструкцию, задний спондилодез Т3-L5 костными аутотрансплантатами.

В процессе первой операции (30.01.2004 г.) подтверждено наличие псевдоартрозов в месте стояния педикулярных крюков на вершине искривления L2-3. Кровоточащие рубцы, а также отсутствие анатомических структур и ориентиров значительно осложняли ход операции и увеличили ее продолжительность до 6 часов 57 минут. Кровопотеря составила 1450 мл. Послеоперационный период протекал без осложнений. На рентгенограммах выявлена первичная коррекция сколиотического компонента деформации до 92º (29,2 % коррекции от величины исходной деформации) (рис. 3, б).

а б в г д

Рис. 3. Фотоспондилограммы (а, б, в) и фотографии (г, д) больного К., 19 лет, в прямой проекции: а до операции стержни разрушены, угол основной сколиотической дуги 128º; б первый этап, коррекции силовым устройством основной дуги до 92º; в после дополнительной коррекции и установки постоянной двухстержневой конструкции, остаточный угол основной сколиотической дуги 59º; г внешний вид до операции, декомпенсация во фронтальной плоскости, укорочение туловища; д внешний вид после операции, декомпенсация устранена, рост увеличился на 16 см

а б в г

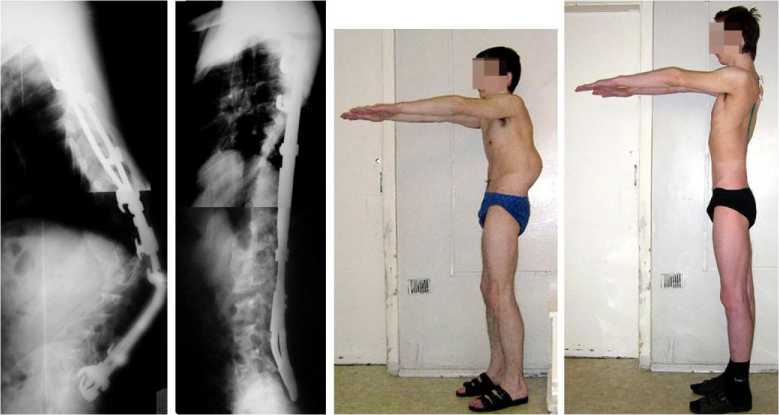

Рис. 4. Фотоспондилограммы (а, б) и фотографии (в, г) больного К., 19 лет в боковой проекции: а до начала коррекции, гиперкифоз в поясничном отделе 74º; б после коррекции гиперкифоза и формирования поясничного лордоза 42º; в вид сбоку до операции, дисбаланс туловища в сагиттальной плоскости, поясничный горб; г вид сбоку после операции, дисбаланс устранен, на месте горба сформирован лордоз

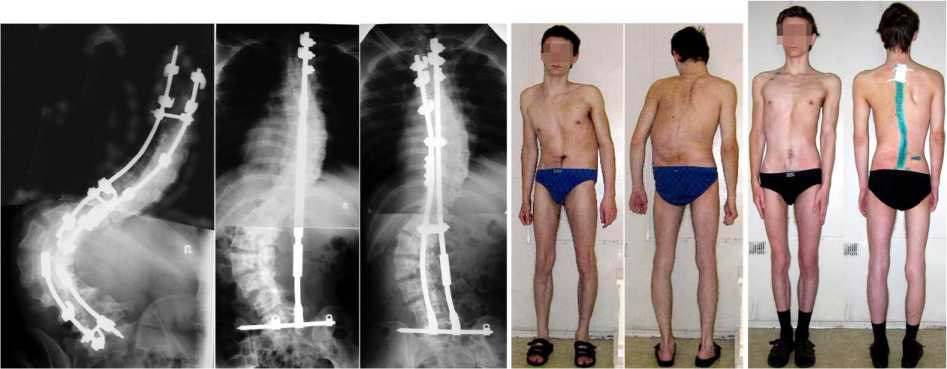

Вторая операция (20.02.2004 г) оказалась менее продолжительной, около 5 часов, но более травматичной, кровопотеря составила 1700 мл. Остаточный угол сколиотического компонента после дополнительной коррекции составил 59º (54 % коррекции) (рис. 3, в), на месте поясничного гиперкифоза сформирован лордоз 42º (156,7 % коррекции) (рис. 4, б). Двухстержневая конструкция со стержнями по 9 мм каждый находится в опоре

ОБСУЖДЕНИЕ

По сводным данным разных авторов, возникновение усталостных переломов стержней дорсальных имплантируемых металлоконструкций регистрируется в 2,3-14,5 % случаев их применения [8, 13]. При этом степень подверженности конструкции усталостным переломам зависит не только от марки металла, но в первую очередь определяется протяженностью фиксации, площадью поперечного сечения несущих стержней и углом отклонения оси конструкции от центральной оси.

В предложенной новой модификации CDI, CD “Horizon” с целью повышения компактности системы авторы уменьшили диаметр несущих стержней до 5,5 мм [11]. Вероятно, это стало одной из главных причин снижения толерантности системы к циклическим нагрузкам, что ограничило ее надежность и привело к двум последовательным эпизодам перелома стержней. На тот момент ни одна из разрешенных к применению на территории РФ систем для коррекции и стабилизации позвоночника не могла быть достаточно эффективной для данного больного.

В связи с этим конструкторской группой ЦО и ММ ТНЦ СО РАМН и сотрудниками Томского института физики прочности материалов СО РАН была разработана и успешно применена на практике более надежная система из нержавеющей стали марки 12Х18Н9Т с расчетным оптимальным диаметром несущих стержней конструкции 9 мм. Способ фиксации крюков к стержню, принципы их расположения на позвоночнике и стратегия коррекции существенно отличаются от стратегии CDI (рис. 3, б, в; 4, б) [1-6].

Не смотря на то, что в нашем случае не было зарегистрировано каких-либо осложнений и не потребовалось повторных операций, литературные источники указывают на сложность патологии и повышенный риск развития осложнений при подобных операциях [9, 10, 12, 13]. Так, в зависимости от применяемых методов (компрессионные и дистракционные стержни Харрингтона, инструментарий Люка, Цильке, CDI, Isola) число осложнений может составлять 2592,4 %, с развитием псевдоартроза в 10,7-40 % случаев и с необходимостью проведения дополнительных операций в 7-47 % [10, 12, 13]. Высокая травматичность и значительный объем за кости таза и краниально за полудужки позвонков Тh 1, 2, 3 справа и Тh 2, 3, 5 слева. Баланс туловища над крестцом восстановлен, линия отвеса от С7 позвонка проходит по межъягодичной складке, спереди по пупку (рис. 3, д). В сагиттальной плоскости линия отвеса от мочки уха проходит по центру тазобедренного сустава справа и слева. Рост стоя 186 см, сидя 110 см. (рис. 4, г).

И ВЫВОДЫ вмешательства отражаются на продолжительности таких операций (5 и 7 часов в нашем случае), увеличивают кровопотерю, в среднем до 2200,0 мл [13] (1450 мл и 1700 в нашем случае), а также количество послеоперационных неврологических осложнений (разрывы дурального мешка, корешковый дефицит в 29,1 %) [13].

Кроме того, несмотря на проведенное лечение у 21-36 % пациентов после операции, а в отдаленные сроки у 50 % сохраняются боли в спине средней и высокой интенсивности. При этом декомпенсация, имевшая место до операции, может сохраняться в 47 %, а улучшение функции и внешнего вида пациенты отмечают только в половине случаев [10, 13]. Через 18 месяцев после лечения наш пациент удовлетворен своим внешним видом, продолжает учебу на дневном отделении ВУЗа. Однако он обращает внимание на умеренные боли в левом тазобедренном суставе, возникающие после ходьбы и длительного (5-7 часов) пребывания в вертикальном положении.

Мы не применяли внешней иммобилизации и продолжительного постельного режима. Больного поднимали в вертикальное положение уже на 5-е сутки, тогда как некоторые авторы сообщают в своих наблюдениях о длительных сроках (от 4 до 16 месяцев) внешней иммобилизации и/или постельном режиме (от 2 недель до 6 мес.) [13].

Таким образом:

-

1. Представленный случай подтверждает значительную тяжесть рассматриваемой патологии.

-

2. Инструментальные и костнопластические приемы реконструкции позвоночника играют ведущую роль в хирургическом лечении данной патологии и являются сложными, объемными и высокоинвазивными вмешательствами.

-

3. Эффективность и надежность системы Котреля-Дюбуссе CD “Horizon” может быть признана удовлетворительной не во всех случаях, в связи с чем необходимо уточнить показания и противопоказания к применению данной технологии.

-

4. Конструкции, примененные для повторной коррекции в нашем случае, оказались эффективнее и надежнее системы CD “Horizon”.