Коррекция и профилактика приведения переднего отдела стопы при оперативном лечении больных с рецидивной врожденной косолапостью

Автор: Коломиец А.А., Афанасьев И.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2006 года.

Бесплатный доступ

Авторами на основе дистракционной технологи удлинения костей по Г.А. Илизарову разработан метод дистракционного удлинения I плюсневой кости. Метод применен в комплексном оперативном лечении 62 пациентов (80 стоп) с рецидивной формой врожденной косолапости III-IV степени. Восстановление внешней формы стопы и длины I плюсневой кости являются ключом к профилактике рецидива приведения переднего отдела стопы. Отдаленные результаты лечения оценены с использованием анатомо-функциональной оценки исходной деформации стоп у больных с рецидивной врожденной косолапостью по В.И. Кузьмину (ЦИТО, 1991). Средний возраст составил 5,4 года, средний срок наблюдения - 8,6 года. Рейтинговый балл 71-90 набрали 67 (83,8 %) стоп.

Врожденная косолапость, рецидивная косолапость

Короткий адрес: https://sciup.org/142120951

IDR: 142120951

Текст научной статьи Коррекция и профилактика приведения переднего отдела стопы при оперативном лечении больных с рецидивной врожденной косолапостью

Врожденная косолапость (ВК) относится к рецидивирующим в процессе роста стопы и нижней конечности заболеваниям. Консервативные и оперативные методы лечения не гарантируют сохранения восстановленной формы и функции стопы. Основной причиной рецидивов является сохраняющийся дисбаланс тяги воздействующих на стопу мышц, который значительно возрастает в периоды активного роста пациента. Наиболее часто рецидивирующим элементом деформации ВК является приведение переднего отдела стопы (70-80 % всех рецидивов) [3, 7, 9, 14, 18, 21, 24, 25, 33, 37, 38, 40, 43, 50, 53].

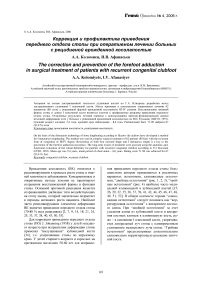

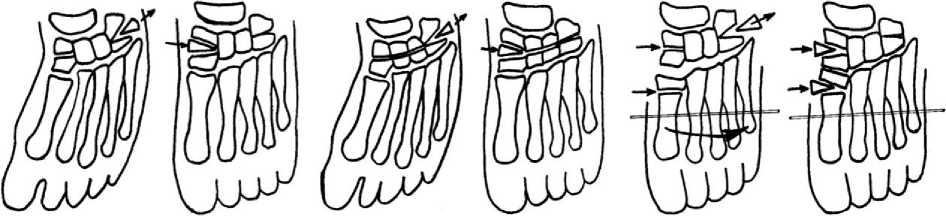

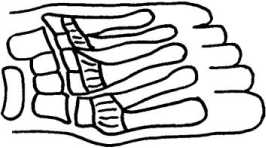

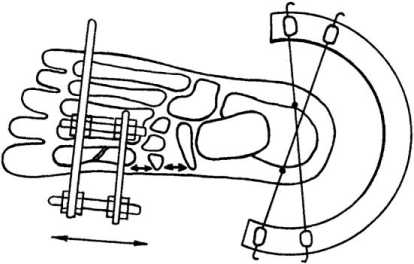

Для коррекции приведения переднего отдела стопы (ПО) J. Johanning (1958) у детей младшего возраста при исправлении деформации стопы применял “вылущивание” кубовидной кости [34], т.е. укорачивание стопы по наружному краю. У детей старшего возраста и взрослых на протяжении последних 50-60 лет для исправле- ния приведения переднего отдела стопы большинством авторов применяются в различных вариантах остеотомии, клиновидные остеотомии, “двойные остеотомии” (рис. 1, 2, 3), “тройные остеотомии” (рис. 4) наиболее часто медиальной клиновидной и кубовидной костей [15, 26, 29, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52]. В общем контексте термин “клиновидная остеотомия” следует понимать как “корригирующая остеотомия” с внедрением костного клина. При “двойной остеотомии” за счет удаления клина из кубовидной кости и внедрения костных клиньев в клиновидную кость, реже в основание I плюсневой кости, укорачивается латеральный луч стопы с одновременным удлинением медиального луча стопы. “Тройная остеотомия” предусматривает дополнительную клиновидную корригирующую резекцию пяточной кости.

Рис. 1. Двойная остеотомия ладьевидной и кубовидной костей при ВК

Рис. 2. Двойная остеотомия ладьевидной и кубовидной костей при ВК с поперечной остеотомией всех клиновидных костей

Рис. 3. Двойная остеотомия ладьевидной и кубовидной костей при ВК с дополнительной остеотомией основания I плюсневой кости

Общими недостатками данных методик являются сложности с одномоментной коррекцией приведения переднего отдела стопы свыше 30-40º; расчетом размеров внедряемого костного клина, а также его деформацией и разрушением при внедрении в кость; усадкой, рассасыванием костного клина после внедрения [25, 33, 36, 43, 49, 50, 53]. Наибольшие, зачастую неразрешимые проблемы возникают при проведении таких операций при рецидиве ВК после ранее проведенных мягкотканных или костных операций [1, 4, 7, 9, 14, 19 и др.]. В целом, количество полных и частичных рецидивов приведения переднего отдела (ПО) стопы в сочетании с деформацией стопы на почве гиперкоррекции достигает 30-40 %.

За последние 30 лет широкое применение для коррекции тяжелых деформаций стопы при ВК получил аппарат Г.А. Илизарова (АИ) [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 19, 20, 27, 28, 30, 31]. Однако закрытая трансформация формы стопы в АИ у больных рецидивной ВК (РВК) без сочетания с тенотомиями, рассечением подошвенного апоневроза, корригирующими и удлиняющими остеотомиями, резекциями костей приводит к полным и частичным рецидивам практически у всех больных ВК прямо пропорционально тяжести деформации и возрасту пациента.

Рис. 4. Тройная остеотомия ладьевидной, кубовидной и пяточной костей

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В основу работы положены данные о 125 больных РВК, у которых для устранения деформации стоп применялась постепенная управляемая коррекция ее элементов в АИ. Основная группа состояла из 62 пациентов (80 стоп), у которых для профилактики рецидива приведения ПО стопы удлинение I плюсневой кости (ПК) осуществлялось по разработанному нами методу. Группа сравнения состояла из 63 пациентов (75 стоп), которым при устранении приведения ПО стопы с той же целью применяли корригирующе-удлиняющую остеотомию I-V ПК. Группы комплектовались методом сплошной выборки пациентов, которым в процессе коррекции деформации стопы осуществляли остеотомию и дистракционное удлинение I или I-V плюсневых костей. Количественный состав групп больных позволял проводить статистическую обработку результатов исследования согласно современным требованиям. На догоспитальном этапе диагноз врожденной рецидивной косолапости подтверждался анамнезом, данными объективного осмотра, медицинской документацией и данными рентгенографии стоп.

Возраст пациентов колебался от 1 года до 15 лет (табл. 1).

Таблица 1

Распределение больных врожденной рецидивной косолапостью по возрасту

|

Группы больных |

Возраст (гг.) |

Всего |

|||

|

1-4 |

4-6 |

7-10 |

11-15 |

||

|

1. Основная |

|||||

|

- абс. число |

19 |

22 |

16 |

5 |

62 |

|

- Р (%) |

30,6 |

35,5 |

25,8 |

8,1 |

100 |

|

2. Сравнения |

|||||

|

- абс. число |

17 |

20 |

18 |

8 |

63 |

|

- Р (%) |

27,0 |

31,7 |

28,6 |

12,7 |

100 |

|

ρ1-2 = |

0,651 |

0,658 |

0,728 |

0,578 |

|

В анализируемых группах установлено соответствие больных по возрастным интервалам от 1 года до 15 лет. В основной группе и группе сравнения преобладали больные в возрасте от 1 до 10 лет (> 87,0 %). Наибольшее количество реконструктивно-восстановительных операций, по данным литературы [1, 7, 12, 37, 39, 45 и др.], приходится на этот возрастной интервал.

Среди больных превалировали мужчины. В основной группе их было 44 (71 %, 59 стоп), в группе сравнения – 46 (73 %, 57 стоп), женщин было соответственно – 18 (29 %, 21 стопа) и 17 (27 %, 18 стоп) (ρ =0,798). Преобладание мужчин в структуре заболеваемости в целом характерно для врожденной косолапости [3, 11, 24, 27, 31 и др.].

Среди больных косолапостью статистически значимо превалировало одностороннее поражение стоп как в основной, так и в группе сравнения, соответственно – 44 (71,0 %) и 51 (81,0 %). Группа пациентов с двусторонним поражением в различных клиниках обычно занимает не более 1/3 от общего числа всех пациентов с врожденной косолапостью [2, 8, 11, 15, 32, 42 и др.].

Основываясь на данных опроса больного, осмотра и измерения стоп было выявлено, что все без исключения больные как в основной, так и в группе сравнения были оперированы в свое время по одной или нескольким из вышеуказанных методик операций (табл. 2).

При распределении больных врожденной рецидивной косолапостью по тяжести деформации стоп мы пользовались классификацией С.С. Беренштейна (1983) [5], которая основывается на возможности одномоментной коррекции деформации. В основной группе количество больных с III степенью деформации стоп было 28 (45,2 %), в группе сравнения – 27 (42,9 %), с IV степенью в основной группе – 34 (54,8 %), группе сравнения – 36 (57,1 %) (ρ=0,795).

Таким образом, анализируемые группы пациентов с рецидивной врожденной косолапостью по характеру и выраженности деформации стоп, воз- расту, полу и клиническим проявлениям заболеваний были типичны для данного вида патологии.

Таблица 2

Перенесенные операции в анамнезе в группах больных с врожденной рецидивной косолапостью

|

Вид операции в анамнезе |

Группы больных |

||||

|

Основная (80 стоп) |

Сравнения (75 стоп) |

р |

|||

|

Абс. число |

(%) |

Абс. число |

(%) |

||

|

Зацепина |

37 |

40,7 |

30 |

36,6 |

>0,05 |

|

Codivilla |

3 |

3,3 |

7 |

8,5 |

>0,1 |

|

ОАИ стоп* |

29 |

31,9 |

21 |

25,6 |

>0,1 |

|

Ахиллотомия |

22 |

24,1 |

24 |

29,3 |

>0,05 |

|

Всего: |

91 |

100 |

82 |

100 |

|

Примечение: * закрытая коррекция аппаратом Илизарова без открытого вмешательства на костях и суставах; ** ахиллотомия по Байеру в комплексе с коррекцией деформации стоп этапными гипсовыми повязками.

В анализируемых группах больных ВК в качестве метода измерения и документирования длины сегментов конечностей, объема движения в суставах и других параметров применялась общепринятая система АО (H.U. Debrunner. Бюллетень АО, 1971). Анатомо-функциональная оценка исходной деформации стоп у больных с врожденной рецидивной косолапостью, ближайших и отдаленных результатов лечения деформации стоп проводилась по В. И. Кузьмину (ЦИТО, 1991). Цифровой материал статьи обработан статистически в соответствии с рекомендациями для медицинских исследований О.Ю. Ребровой (Статистический анализ медицинских данных // М., Медиа Сфера. -2002. - 312 с.) с использованием русскоязычной версии пакета прикладных программ STATISTI-CA (1999 г.) фирмы StatSoft Inc. (США).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

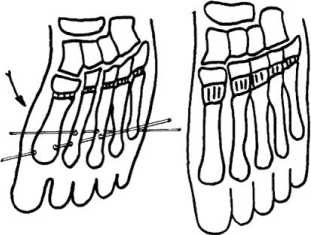

Свой выбор в решении проблемы рецидива приведения ПО стопы у больных РВК первоначально мы остановили на корригирующе-удлиняющей остеотомии оснований I-V плюсневых костей с последующим их дистракционным удлинением по Г.А. Илизарову [10, 16, 17, 22]. Следует отметить, что к ней мы прибегали после частичной коррекции приведения ПО стопы, т.е. на фоне повышенной постдистракционной эластичности связок стопы, а также перерастяжения суставов Лисфранка и Шопара. В этом состоит принципиальная особенность применения данного метода у больных ВК в отличие от больных с укорочением стопы другого генеза, у которых тонус связок стопы сохранен.

Однако в процессе дистракционного удлинения плюсневых костей нередко по причине гиперэластичности связок сустава Лисфранка на определенном этапе прочность регенерата одной или нескольких плюсневых костей может превысить ригидность вышеуказанных связок

(рис. 6). В этом случае (22 стопы, 29,3 %) вместо удлинения впоследствии происходит дальнейшее перерастяжение сустава на этом уровне с тракционным смещением части плюсневых костей в дистальном направлении. После снятия аппарата тракционный вывих плюсневых костей самостоятельно вправляется, что приводит или к частичному рецидиву приведения или сложной деформации переднего отдела стопы.

Рис. 5. Схема удлинения I-V плюсневых костей по

Г.А. Илизарову у больных РВК

а б

Рис. 6. Рецидив приведения или возникновение сложной деформации переднего отдела стопы при его клиновидном удлинении по Г.А. Илизарову: а ранняя разноуровневая консолидация регенератов плюсневых костей; б конечное диспропорциональное удлинение плюсневых костей с частичным сохранением приведения переднего отдела стопы

Другим частым осложнением при одновременном удлинении переднего отдела стопы с отведением является сращение (конкресценция) оснований плюсневых костей между собой (13 стоп, 17,3 %) в различных комбинациях (рис. 7), что может способствовать сохранению приведения или возникновению другого типа деформации стопы как сразу после снятия аппарата, так и при последующем росте стопы. Неточность в установке шарниров приводила к поперечному смещению отломков плюсневых костей (17 стоп, 22,6 %).

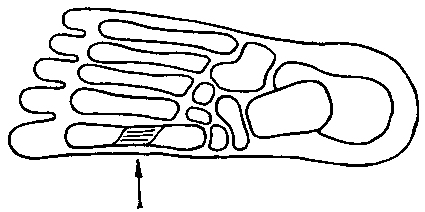

Рис. 7. Конкресценция оснований плюсневых костей. Вторичная деформации стопы с формированием углообразного выступа

Проанализировав причины и варианты возможных осложнений при дистракционном удлинении плюсневых костей с одновременной коррекцией приведения переднего отдела стопы, мы пришли к выводу, что для профилактики рецидива приведения переднего отдела стопы после его полноценной закрытой аппаратной коррекции достаточно удлинения одной I плюсневой кости. Удлинение должно происходить не в дистальном направлении, а в сторону укороченных клиновидной и ладьевидной костей до полного восстановления длины внутреннего луча стопы.

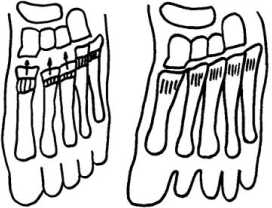

Нами разработана методика дистракционного удлинения I ПК (АС № 1828748, 1990), которая предотвращает рецидив приведения переднего отдела стопы.

Метод на первом этапе включает закрытую управляемую коррекцию формы стопы путем ее фиксации за передний отдел, пяточную кость и голень за среднюю треть берцовых костей АИ с последующим устранением элементов ВК до нор-мокоррекции. После закрытого устранения приведения переднего отдела стопы между основанием

I ПК и ладьевидной костями пальпаторно определяется отсутствие (“западение”) костной ткани.

Вторым этапом оперативного лечения под общей анестезией выработавшую себя конструкцию АИ на стопе демонтируют. Затем через пяточную кость в положении нормокоррекции стопы и сгибания в голеностопном суставе 900 проводят две перекрещивающиеся спицы со встречными упорами. Спицы укрепляют и натягивают в полукольце аппарата, которое двумя стержнями соединяют с нижним базовым кольцом аппарата на голени. Через дистальные отделы I-V ПК проводят две перекрещивающиеся спицы. Спицы укрепляют и натягивают в кольце АИ, которое соединяют стержнями при помощи приставок с нижним ба- зовым кольцом и пяточным полукольцом.

Через проксимальную часть I ПК также проводят две перекрещивающиеся спицы, которые укрепляют в полукольце АИ. Полукольцо соединяют двумя дистракционными стержнями с кольцом переднего отдела стопы после того, как через кожный разрез 0,5 см осуществляют косую или косопоперечную остеотомию средней трети I ПК.

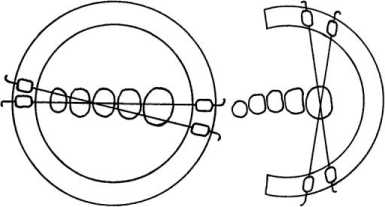

Рис. 8. Схема остеосинтеза и удлиняющей остеотомии I плюсневой кости, вид сверху

б

а

Рис. 9. Схема остеосинтеза костей переднего отдела стопы, вид спереди: а схема остеосинтеза дистальных отделов I-V плюсневых костей; б схема остеосинтеза проксимального отдела I плюсневой кости

Через 5-7 суток после операции начинают дистракцию по стержням АИ на удлинение I ПК за счет растяжения костного регенерата путем перемещения проксимального ее отломка в сторону ладьевидной кости со скоростью 0,51 мм в сутки. Критерием для окончания удлинения являются: пальпаторно – исчезновение дефекта костной ткани (“западения”) перед клиновидной и ладьевидной костями, рентгенологически – хорошее сопоставление по типу упора основания I ПК к медиальной клиновидной и ладьевидной костям.

Рис. 10. Результат удлинения I плюсневой кости

По окончании удлинения аппарат переводят в режим стабильной фиксации на 2-3 месяца. АИ снимают после полной оссификации регенерата. До выхода на полную нагрузку после снятия аппарата стопа фиксируется в положении небольшой гиперкоррекции гипсовой повязкой до верхней трети голени.

При анатомо-функциональной оценке деформации стоп у больных с РВК до лечения (табл. 3) по нашему методу колебание суммы баллов составляло от 21 до 50 как в основной, так и в группе сравнения (ρ>0,6). Отдаленные результаты лечения оценивались при сроках наблюдения свыше 3 лет (в среднем 7,5 лет).

Таблица 3 Анатомо-функциональная оценка исходной деформации стоп у больных РВК по В.И. Кузьмину (ЦИТО, 1991)

|

Группы больных |

Набрано баллов (из 100) |

Всего (стоп) |

||

|

41-50 |

31-40 |

21-30 |

||

|

1. Основная |

||||

|

- Абс. число |

10 |

64 |

6 |

80 |

|

- Р (%) |

12,5 |

80,0 |

7,5 |

100 |

|

2. Сравнения |

||||

|

- Абс. число |

8 |

59 |

8 |

75 |

|

- Р (%) |

10,6 |

78,8 |

10,6 |

100 |

|

ρ1-2 = |

0,916 |

0,837 |

0,684 |

|

Разница в отдаленных результатах лечения (табл. 4) оказалась еще значимее. Рейтинговый балл 71-90 набрали 67 (83,8 %) стоп в основной группе и лишь 41 (54,7 %) стопа группы сравнения. При этом только 9 (12 %) стоп группы сравнения попало в интервал 81-90 баллов со значительным увеличением числа стоп оцененных в интервале 61-70 баллов с 13 (17,3 %) до 34 (45,3 %)(ρ=0,0001).

Таблица 4

Анатомо-функциональная оценка отдаленных результатов лечения деформации стоп у больных РВК по

В.И. Кузьмину (ЦИТО, 1991)

|

Группы больных |

Набрано баллов (из 100) |

Всего (стоп) |

||

|

81-90 |

71-80 |

61-70 |

||

|

1. Основная |

||||

|

- Абс. число |

31 |

36 |

13 |

80 |

|

- Р (%) |

38,8 |

45,0 |

16,2 |

100 |

|

2. Сравнения |

||||

|

- Абс. число |

9 |

32 |

34 |

75 |

|

- Р (%) |

12,0 |

42,7 |

45,3 |

100 |

|

ρ1-2 = |

0,0003 |

0,769 |

0,0001 |

|

Отдельно следует остановиться на результатах коррекции приведения переднего отдела стопы разработанным нами способом (табл.5). Он позволил достичь в основной группе на 72 (90 %) стопах нормального углового соотношения, в то время как 63 (84,4 %) стопы группы сравнения имели отклонение угла приведения на 10-30о от нормы (ρ<0,001). В целом, соотношение длины анатомических лучей I и V пальцев стоп у больных основной группы, имеющих одностороннее поражение, было пропорциональным по отношению к здоровой стопе.

Таблица 5 Анатомо-функциональная оценка отдаленных результатов лечения деформации стоп у больных РВК по критерию приведение переднего отдела стопы

|

Группы больных |

Угол приведения переднего отдела стопы (5-1 баллов) |

Всего (стоп) |

|||

|

170º (5 б.) |

160-140º (3 б.) |

139-119º (2 б.) |

118-95º (1 б.) |

||

|

1. Основная |

|||||

|

- Абс. число |

72 |

8 |

- |

- |

80 |

|

- Р (%) |

90,0 |

10,0 |

- |

- |

100 |

|

2. Сравнения |

|||||

|

- Абс. число |

11 |

63 |

1 |

- |

75 |

|

- Р (%) |

14,7 |

84,0 |

1,3 |

- |

100 |

|

ρ 1-2 = |

>0,0001 |

>0,0001 |

0,483 |

- |

|

Таким образом, дистракционное “возвратное” удлинение I плюсневой кости – эффективный метод коррекции и профилактики рецидива приведения переднего отдела стопы у больных рецидивной врожденной косолапостью.