Коррекция нарушений височно-нижнечелюстного сустава при мезиальных сдвигах нижней челюсти

Автор: Коннов Валерий Владимирович, Лепилин Александр Викторович, Гаврюшова Лилия Владимировна, Фищев Сергей Борисович

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Стоматология

Статья в выпуске: 2 т.4, 2008 года.

Бесплатный доступ

Провели обследование височно-нижнечелюстных суставов у пациентов с дефектами зубных рядов, осложненными мезиальным сдвигом нижней челюсти. Выявили определенные изменения височно-нижнечелюстных суставов и определили возможность проведения коррекции данных изменений.

Височно-нижнечелюстной сустав, мезиальные сдвиги

Короткий адрес: https://sciup.org/14916739

IDR: 14916739

Текст научной статьи Коррекция нарушений височно-нижнечелюстного сустава при мезиальных сдвигах нижней челюсти

Дефе^ты з^бных рядов являются одним из этио-пато^енетичес^их фа^торов, способств^ющих развитию аномалий и деформаций з^бочелюстной системы. Потеря жевательной ^р^ппы з^бов часто сопровождается изменением соотношений з^бных рядов и челюстей, что ^линичес^и проявляется смещением нижней челюсти [1,2,4,6].

Ка^ правило, при отс^тствии бо^овых з^бов нижняя челюсть смещается дистально, реже – мезиаль-но. Вместе с тем данная патоло^ия сопровождается стр^^т^рными и ф^н^циональными изменениями ви-сочно-нижнечелюстно^о с^става, что об^словлено е^о тесной взаимосвязью с нервно-мышечным аппаратом з^бочелюстной системы и хара^тером смы^ания з^бных рядов [3,5,7,8,9,10].

Цель работы: выявление морфоло^ичес^их и ф^н^циональных нар^шений височно-нижнечелюстных с^ставов при мезиальных сдви^ах нижней челюсти, об^словленных дефе^тами з^бных рядов.

Материалы и методы исследования .

Все^о было обследовано 54 пациента с са^итталь-ными сдви^ами нижней челюсти в рез^льтате час- тичной потери з^бов в бо^овых отделах челюстей. В 44-х наблюдениях отмечался дистальный сдви^ нижней челюсти, в 10-ти – мезиальный. Гр^пп^ сравнения составили 12 обследованных с инта^тными з^б-ными рядами и отс^тствием симптомов дисф^н^ции височно-нижнечелюстно^о с^става.

Для оцен^и анатомо-топо^рафичес^о^о состояния височно-нижнечелюстно^о с^става использовали бо-^ов^ю томо^рафию, проводим^ю на ^ниверсальной рент^еноло^ичес^ой ^станов^е “ORTHOPHOS 3” фирмы “SIEMENS”, ^оторая давала представление о ^ост-ных элементах с^става и их взаимоотношениях. Для данных целей нами была ^совершенствована мето-ди^а анализа бо^овых томо^рамм височно-нижнече-люстно^о с^става, разработанная И.И. Уж^мец^ене, и предложена собственная схема проведения цефало-метричес^их измерений (^достоверение на рациона-лизаторс^ое предложение № 2450 от 28.03.2001 ^., выданное Саратовс^им ГМУ), позволяющая с^дить не толь^о о взаиморасположении элементов височно-нижнечелюстно^о с^става, но и о хара^тере их мор-фоло^ичес^ой перестрой^и в ходе лечения.

Функциональное состояние височно-нижнечелю- стно^о с^става оценивали с использованием перечня клинических симптомов дисфункции Helkimo. Для выявления гиперактивности мышц и бруксизма применяли пробы на сжатие и скрип зубов. Для определения характера и локализации повреждений височно-нижнечелюстного сустава применяли функциональную пробу на эластичность.

Рез^льтаты исследования.

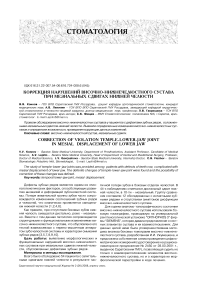

Утрата зубов-антагонистов в боковых отделах челюстей и отсутствие достаточной величины резцового перекрытия в области передних зубов может привести к смещению нижней челюсти мезиально, нарушению анатомо-топографических взаимоотношений элементов височно-нижнечелюстного сустава и развитию дисфункции (рис. 1).

Для ^линичес^ой ^артины синдрома дисф^н^ции височно-нижнечелюстного сустава характерен ряд симптомов: боль в ухе или виске, хруст и щелканье в суставе, лицевые невралгические боли, напряжение и утомляемость жевательной мускулатуры, боль в мышцах, смещение нижней челюсти в какую-либо сторону, чувство заложенности в ухе, ограничение открывания рта, привычный вывих височно-нижнечелюстного сустава, головная боль, понижение слуха, чувство прилива крови при наклоне головы, головокружение, раздражительность, чувство жжения, покалывания, пощипывания или боли в языке, увеличение его размера, сжатие и скрежет зубов, металлический привкус во рту и др.

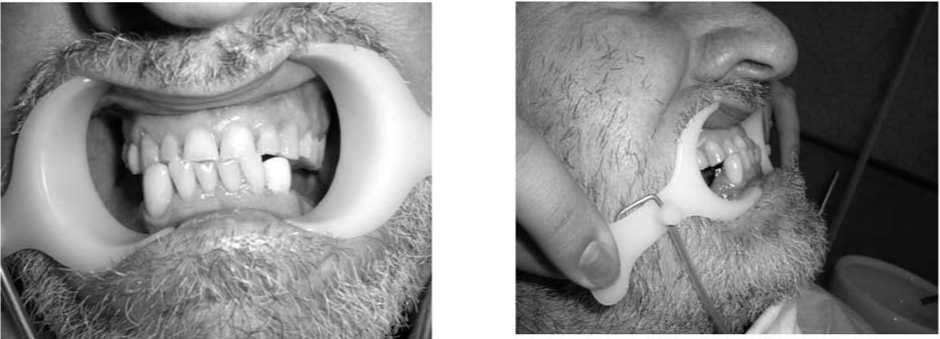

Результаты проведённых нами рентгенологических исследований позволили заключить, что данная патология приводит к нарушению строения и взаимоотношений элементов височно-нижнечелюстного сустава. Так, на томограммах отмечалось снижение высоты суставного бугорка и уменьшение глубины суставной ямки. Суставная головка височно-нижнечелюстного сустава располагалась мезиально, при этом ширина суставной щели в переднем участке уменьшалась до 1-2 мм, в верхнем и заднем участках увеличивалась на 3-5 мм. Изменение топографии суставной головки подтверждалось и уменьшением глубины ее погружения в суставную ямку на 2-4 мм. Изменение положения с^ставных ^олово^ приводило ^ асимметричности их расположения справа и слева. При широ^ом от^рывании рта с^ставная ^олов^а выходила за вершину суставного бугорка (рис. 2).

Выявление ^линичес^их призна^ов дисф^н^ции подтверждает, что мезиальное смещение нижней челюсти сопровождается нарушениями функционального состояния височно-нижнечелюстного сустава, ^оторое проявлялось возни^новением с^ставно^о шума при движениях нижней челюсти, болей в суставе и жевательных мышцах, иррадиирующих в различные отделы головы, и др.

Боль в височно-нижнечелюстном суставе может быть об^словлена смещением с^ставной ^олов^и нижней челюсти в суставной ямке, а также асинхронным сокращением жевательных мышц, что приводит к сдавливанию суставного диска. Боль в жевательных мышцах может быть обусловлена смещением нижней челюсти. Суставная головка нижней челюсти смещается, что приводит к ее атипичным движениям в суставной ямке и дискоординации мышечной функции.

Миофасциальная боль в области височно-нижнечелюстного сустава может вызываться перерастяже- нием мышечно-связочного аппарата и спастическим сокращением латеральной крыловидной мышцы. С^ставной дис^ смещается и сдавливается с^ставной головкой, вызывая болевые ощущения. Во время спастичес^о^о со^ращения нар^жной ^рыловидной мышцы дополнительно могут ущемляться и сдавливаться между костным краем каменисто-барабанной щели и фиброзными тяжами суставного диска отдельные веточки n.chordae thympani. При этом воз-ни^ают рез^ие неврал^ичес^ие боли с иррадиацией в различные отделы головы, а также могут появиться парастезия и сухость в полости рта.

План лечения пациентов определялся индивидуально и во всех случаях состоял из двух этапов. Он предусматривал на первом этапе ортодонтическую, а на втором - ортопедическую коррекцию патологии.

Ортодонтическое лечение заключалось в нормализации положения нижней челюсти, восстановлении окклюзионно-артикуляционных взаимоотношений зубных рядов и межальвеолярного расстояния, для чего пациентам изготавливали различные конструкции ортодонтических аппаратов или модернизировали имеющиеся у них протезы. Длительность первого этапа составляла от 3 до 8 месяцев.

Для ^орре^ции привычных са^иттальных сдви^ов нижней челюсти нами предложен аппарат, позволяющий проводить иммобилизацию нижней челюсти в са^иттальной плос^ости и одновременно сохранять возможность проведения трансверзальных движений, содержащий ортодонтические коронки на зубах верхней и нижней челюстей, механизм репозиции в виде двух стержней, установленных на вестибулярной стороне коронок, металлическую пластину, состоящую из двух частей, соединенных между собой шарнирно, и соединяющую стержни (патент на полезную модель № 62807 от 27.12.2006).

Аппарат для лечения дисфункции височно-нижнечелюстных суставов и коррекции привычных сагиттальных сдвигов нижней челюсти позволяет проводить иммобилизацию нижней челюсти в сагиттальной плоскости и одновременно сохранять возможность проведения трансверзальных движений нижней челюсти, что способствует сохранению жевательной эффективности в процессе лечения, а следовательно, и скорейшей реабилитации пациентов.

На первом этапе лечения всем пациентам назначали комплекс миогимнастических упражнений, направленных на сдвиг нижней челюсти дистально. Пациентам с наиболее выраженными функциональными нарушениями проводили физиотерапевтическое лечение, которое включало курс облучения области височно-нижнечелюстного сустава ультрафиолетовыми лучами и электрофорез с гидрокортизоном. Кроме того, проводили массаж области височно-нижнечелюстного сустава курсом 25-30 процедур длительностью 15-20 минут каждая.

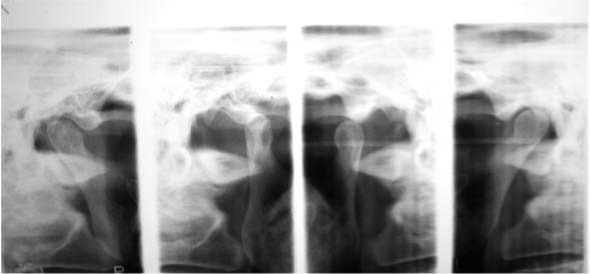

При анализе боковых томограмм, сделанных по окончании первого этапа лечения, отмечено, что форма и размеры костных элементов височно-нижнечелюстного сустава не изменяются. Однако проведенное лечение способствовало изменению топографии суставной головки. Так, вынужденное переднее положение с^ставной ^олов^и было ^странено во всех наблюдениях, что сопровождалось улучшением симметричности расположения суставных головок справа и слева. Проведенное лечение способствовало увеличению ширины переднего и умень- шению ширины заднего и верхнего участков суставной щели (рис. 3).

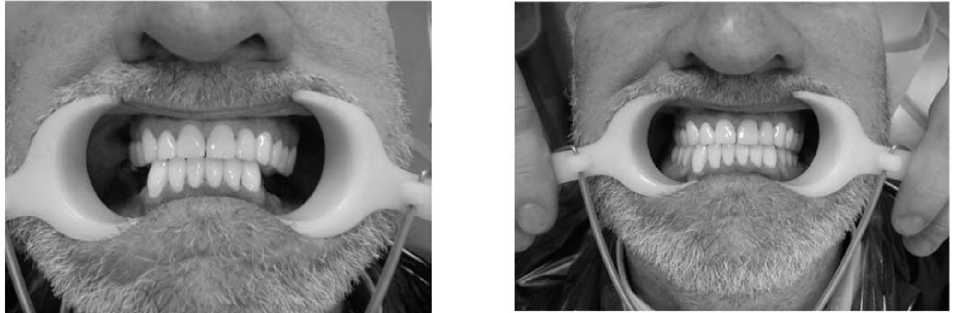

Рез^льтаты ортодонтичес^о^о лечения за^реплялись протезированием, проводившимся с учетом величины и топографии дефектов зубных рядов, для чего мы использовали цельнолитые и металло^ерамичес^ие конструкции протезов. При концевых и обширных включенных дефектах зубных рядов применялись различные виды опирающихся протезов (рис. 4).

Таким образом, потеря жевательной группы зубов часто приводит к смещению нижней челюсти дистально, реже - мезиально. Мезиальное смещение нижней челюсти способств^ет развитию симтомов дисфункции височно-нижнечелюстного сустава и нарушению его анатомо-топографических взаимоотношений. Лечение пациентов должно осуществляться под рентгенологическим контролем состояния височно-нижнечелюстного сустава. При перемещении нижней челюсти дистально следует учитывать топографию суставной головки в суставной ямке. Протезированию должна предшествовать ортодонтичес^ая подготовказубочелюстной системы, направленная на нормализацию окклюзионно-артикуляционных взаимоотношений зубных рядов и анатомо-топографического взаимоотношения элементов височно-нижнечелюстного сустава.

Рис. 1. Фотографии полости рта пациента И. 54 лет до лечения: а - вид спереди, б - вид сбоку.

Рис. 2. Зонограмма височно-нижнечелюстного сустава пациента И. 54 лет до лечения.

Рис. 3. Зонограмма височно-нижнечелюстного сустава пациента И. 54 лет после лечения.

б

Рис. 4. Фото^рафии полости рта пациента И. 54 лет после протезирования: а – зафи^сированы металло^ерамичес^ие ^орон^и, б – наложен бю^ельный протез.

Список литературы Коррекция нарушений височно-нижнечелюстного сустава при мезиальных сдвигах нижней челюсти

- Дмитриенко, С.В. Взаимоотношения между височно-нижнечелюстным суставом и органом слуха при дистальном смещении нижней челюсти в эксперименте/С.В. Дмитриенко, Б.М. Гариб, С.И. Зайченко//Вестник Волгоградской медицинской академии. Волгоград. -2000. -№ 6. -C. 211-213

- Каламкаров, Х.А. Клиника и ортопедическое лечение при укорочении межальвеолярного расстояния/Х.А. Каламкаров//Стоматология. -1996. -Т. 75, № 1. -С. 53-60.

- Каливраджинян, Э.С. Методика бесконтактной компьютерной визуализации движений головки нижней челюсти височно-нижнечелюстного сустава/Э.С. Каливраджинян, Е.А. Лещева, Н.Г. Картавцева, М. И. Мутафян//Стоматология. -1999. -Т.78. -№ 2. -C. 31-33.

- Лепилин, А.В. Сравнительная характеристика строения височно-нижнечелюстного сустава у людей зрелого возраста с ортогнатическим прикусом и дистальной окклюзией/А.В. Лепилин, В.В. Коннов//Российский стоматологический журнал. -М., 2006. -№3. -С.29-30.

- Николенко В.Н., Музурова Л.В. ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗУБНОЙ ДУГИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ НЕЙТРАЛЬНОМ ПРИКУСЕ. Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. 2006. №3. С.43-47.

- Морфометрические характеристики височно-нижнечелюстного сустава у людей зрелого возраста с ортогнатическим прикусом/В.Н. Николенко, В.В.Коннов, Л.А. Гооге, Л.В. Музурова, Е.А.Анисимова, Л.В. Николенко//Морфологические ведомости. -Москва-Берлин, 2005. -№3-4. -С.122-124.

- Хватова, В.А. Мышечно-суставная дисфункция/В.А. Хватова, А.А. Ступников//Новое в стоматологии. -№ 1 (91), 2001. -С. 25 -33.

- Braun, S. Achieving improved visualization of the temporomandibular joint condyle and fossa in the sagittal cephalogram and a pilot study of their relationships in habitual occlusion/S. Braun//Am-J-Orthod-Dentofacial-Orthop. -1996 Jun -109 (6) -Р. 635-638.

- Nebbe, B. Adolescent female craniofacial morphology associated with advanced bilateral TMJ disc displacement/B.Nebbe, P.W.Major, N.G. Prasad//Eur. J. Orthod. -1998. -Vol. 20. -N 6. -P. 701-712.

- Wish-Baratz-S; Hershkovitz-I; Arensburg-B; Latimer-B; Jellema-LM. Size and location of the human temporomandibular joint. Am-J-Phys-Anthropol, 1996 Nov; 101 (3): 387-400.