Коррекция вторичных нарушений у детей с дефектами стоп в условиях кинезиологического тейпирования

Автор: Воробьев Владислав Федорович, Иванов Антон Валерьевич

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Восстановительная и спортивная медицина

Статья в выпуске: 2 т.19, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: компенсировать нарушения динамического праксиса и межмышечного взаимодействия у детей дошкольного возраста с помощью физических упражнений в условиях кинезиологического тейпирования. Организация и методы. Исследование проходило на базе ДОУ 122 г. Череповца. Проводилась оценка динамического праксиса и межмышечной координации у 18 детей старшего дошкольного возраста с дефектами стоп. У 9 детей группы А коррекция нарушений в работе мышц плечевого пояса осуществлялась на протяжении 4 месяцев с помощью тейпов, у дошкольников группы В реабилитация проходила при совместном тейпировании и выполнении специально подобранных физических упражнений. Тейпирование каждого ребенка производилось индивидуально, в зависимости от его физического состояния, 4 сериями по 3 недели в течение 4 месяцев. Использовались тейпы производителя Rocktape. Достоверность различий оценивалась с помощью критерия знаков и углового преобразования Фишера. Результаты. Установлено, что у детей с дефектами стоп регистрируются вторичные дефекты в работе мышц плечевого пояса. Коррекция динамического праксиса обеспечивается тейпированием на протяжении 1 месяца, для коррекции ряда вторичных нарушений необходимо 4 серии тейпирования на протяжении 4 месяцев. Коррекция нарушений межмышечного взаимодействия оптимально осуществляется при использовании физических упражнений в условиях кинезиологического тейпирования. Заключение. Первичные нарушения очевидны, и реабилитация в первую очередь направлена на их исправление и компенсацию, но материалы исследования свидетельствуют о необходимости развивать кинезиологию в условиях дошкольных образовательных учреждений, так как вторичные отклонения зачастую оказываются не диагностированы и не компенсированы.

Кинезиология, тейп, дети с дефектами стоп, физические упражнения

Короткий адрес: https://sciup.org/147233512

IDR: 147233512 | УДК: 37.042.1 | DOI: 10.14529/hsm190214

Текст научной статьи Коррекция вторичных нарушений у детей с дефектами стоп в условиях кинезиологического тейпирования

Введение. В результате первичного дефекта происходит нарушение общей биомеханики движений, в частности перегрузка стопы ухудшает выздоровление [12]. У детей может регистрироваться сенсомоторный дефицит высокого уровня, слабость в перцептивном потоке и сенсорной интеграции [7]. Включение кинезиологического тейпирования в качестве дополнения к программе обучения динамическому балансу полезно для детей с нарушениями в развитии координации [19] и полезным дополнением к физиотерапевтическому вмешательству у детей с ДЦП [15, 16, 18]. Оно обеспечивает легкий и эффективный путь улучшения моторных функций детей с ДЦП и нейромоторными нарушениями [14]. Но медицинская реабилитация направлена прежде всего на предупреждение развития патологического процесса и полноценное излечение от недуга. Например, лечебная гимнастика и массаж со стимуляцией внутренней группы мышц голеней и расслаблением задней и наружной группы мышц направлены на вторичные деформации стоп, возникающие из-за неадекватно проведенного лечения врожденной косолапости [6]. В то же время публикации об использовании средств адаптивной физической культуры для исправления вторичных и предупреждения третичных нарушений, вызванных первичным дефектом и не устраняемых в процессе лечения, единичны, хотя это направление немедикаментозной помощи требует большего внимания [1]. Нами было проведено пилотажное исследование по выявлению вторичных проблем у детей дошкольного возраста [3]. По его окончании получены следующие результаты: у детей с дефектами стоп есть вторичные отклонения в работе мышц плечевого пояса и требуется их коррекции. При реабилитации необходимо учитывать особенности взаимодействия мышц плеча [9]. Кроме того, продолжается обсуждение методики тейпирования [11, 13], интенсивности, количества и частоты физической активности [17], значения физических упражнений даже при минимальном оборудовании

-

[8]. Отсюда цель нашего исследования – выявить возможности коррекции вторичных нарушений у детей с дефектами стоп с помощью физических упражнений в условиях кинезио-логического тейпирования.

Методы и организация исследования . В исследовании приняли участие 18 детей с дефектами стоп в возрасте от 5 до 7 лет. Родители детей дали информированное согласие на их участие в обследовании. Дети были заранее проинформированы о ходе и характере заданий. Критериями отбора были явные проявления проблем со стопами, поэтому были взяты:

-

– четыре мальчика и три девочки с различными формами ДЦП;

-

– две девочки и два мальчика с явным вальгусом стоп;

-

– три девочки и четыре мальчика с выраженным плоскостопием.

Дети случайным образом были разделены на две равные группы так, чтобы общее состояние здоровья было примерно одинаково. В первую группу определены две девочки и два мальчика с ДЦП, мальчик и девочка с вальгусом, две девочки и один мальчик с плоскостопием. Во вторую – два мальчика и девочка с ДЦП, мальчик и девочка с вальгусом стоп, одна девочка и три мальчика с плоскостопием. Игра на компьютере в рамках пилотажного исследования проводилась несколько месяцев, дети научились доверять взрослому, которому предстояло проводить кинезиотей-пирование. Первую группу только тейпирова-ли, дети занимались физическими упражнениями в объеме, предусмотренном реализуемой программой по физическому воспитанию. Второй группе кроме тейпирования в непосредственно организованную и совместную деятельность в детском саду были добавлены блок корригирующих упражнений, блок общеразвивающих упражнений и блок упражнений на мышцы-стабилизаторы. Тейпирова-ние приводилась на протяжении 3 недель с перерывом на неделю для текущего контроля в течение 4 месяцев. Для выявления вторичных нарушений дети выполняли контрольные упражнения:

-

задание 1 – аналогично повторить движения пальцев руки взрослого;

-

задание 2 – повторить сначала левой, затем правой рукой фигуры;

-

задание 3 – повторить сначала левой, затем правой рукой цифры от одного до пяти;

-

задание 4 – поднять обе руки вверх на максимальную высоту;

-

задание 5 – расслабить руки для измерения мышечного тонуса;

-

задание 6 – встать прямо, чтобы сопоставить взаиморасположения проекции общего центра тяжести и линии, проходящей через границы регионов тела, для визуальной оценки осанки;

задание 7 – оказать сопротивление изометрической нагрузке на мышцы плечевого пояса в процессе мануального мышечного тестирования.

В процессе тестирования работы мышц использовали 7-балльную шкалу, разработанную с учетом рекомендаций [2, 4]:

-

• 7 баллов – отсутствие проблем с прак-сисом, амплитудой, тонусом и силой мышц;

-

• 6 баллов – частичные проблемы с прак-сисом, амплитудой, тонусом и силой мышц, несущественно влияющие на результаты;

-

• 5 баллов – частичные проблемы с прак-сисом, амплитудой, тонусом и силой мышц, заметные при тестировании;

-

• 4 балла – небольшие проблемы с прак-сисом, амплитудой, тонусом и силой мышц, ограничивающие функцию руки;

-

• 3 балла – выраженные проблемы с прак-сисом, амплитудой, тонусом и силой мышц, резко ограничивающие функцию руки;

-

• 2 балла – проблемы с праксисом, амплитудой, тонусом и силой мышц, но при минимально сохраненной функциональной возможности мышц;

-

• 1 балл – грубые нарушения функциональных возможностей мышц.

Результаты исследования и их обсуждение . В каждой группе выявлены вторичные нарушения, связанные с работой мышц плечевого пояса. При выполнении задания 4 было замечено, что амплитуда движения неполная, руки подняты несимметрично и функционирование мышц плечевого пояса ограничено. В расслабленном состоянии плечевой пояс детей расположен не на одном уровне, несимметрично (рис. 1).

У детей с ДЦП необходимо стимулировали мышцы-антагонисты, нельзя расслаблять гипертоничные мышцы [5]. Тейпирование осуществлялось с 30%-ным натяжением с Т12 L1, паравертебрально двигаясь на подосную мышцу, которая отвечает за ротацию плеча [9]. Затем производили сдвиг тейпа на дельтовидную мышцу (на ее задние пучки), отве-

Рис. 1. Амплитуда движения рук и положение плечевого пояса детей на этапе констатирующего эксперимента

Fig. 1. Arm amplitude and shoulder girdle in children during the experiment

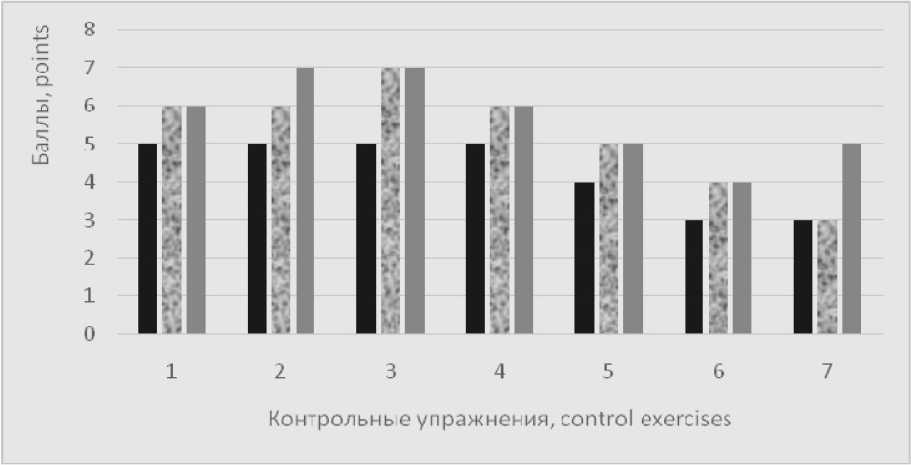

Рис. 2. Результаты выполнения контрольных упражнений у детей группы А на этапе констатирующего эксперимента через 1 и 4 месяца тейпирования Fig. 2. Results of control exercises in children from group A after the 1st and 4th month of taping

чающие также за наружную ротацию, далее движение по предплечью и конец тейпа располагался на кисти. На второй руке делали легкую стимуляцию для усиления проприоцептивной афферентации. Здесь тейп клеился от задней поверхности плеча до кисти.

Остальным детям делали аппликации для легкой стимуляции одного плеча и предплечья или обоих. Отмеряли тейп от позвонка Т6 до предплечья. Начало аппликации делали с натяжением 20 % от Т6 и вдоль позвоночника поднимались тейпом на подосную и дельтовидную мышцы, заканчивая на предплечье. При наличии выраженных проблем с осанкой отмеряли тейп от середины левой лопатки до середины правой. Тейп складывали пополам и, не доходя до его середины, разрезали по центру на две полоски, закругляя концы. Середину полученной аппликации отрывали и клеили между лопатками без натяжения. Затем просили ребенка свести лопатки и приклеивали концы тейпа с натяжением 10 % сверху и снизу. Обязательно растирали тейп, активируя клеевую основу.

Медианы значений изучаемых признаков по результатам обследования 1-й группы представлены на рис. 2. Нарушения с динамическим праксисом успешно исправлены с помощью кинезиологического тейпирования (задания 1–3, р ≤ 0,01). Заметно, что большие проблемы у детей были с заданиями на межмышечную координацию. У ряда детей были грубые нарушения осанки и проблемы с регуляцией активности мышц. Так, проблемы, выявленные при мануальном мышечном тестировании, не были устранены на протяжении месяца тейпирования (задание 7) (см. таблицу).

Для коррекции вторичных нарушений во второй группе дополнительно использовались специальные корригирующие упражнения, упражнения для мышц-стабилизаторов, упражнения на фитболах. Для обучения методике выполнения упражнений родители посещали тренировки в детском саду, что соответствует современным требованиям по преодолению двигательного дефицита [10] и повышению роли родителей [19]. Время выполнения упражнения было недолгим (3–4 мин).

Результаты коррекции вторичных нарушения у детей группы В до (Н) и после (К) формирующего эксперимента Correction of disturbances in children from group B before (Н) and after (K) formative experiment

|

№ |

Задание 1 Task 1 |

Задание 2 Task 2 |

Задание 3 Task 3 |

Задание 4 Task 4 |

Задание 5 Task 5 |

Задание 6 Task 6 |

Задание 7 Task 7 |

|||||||

|

Н |

К |

Н |

К |

Н |

К |

Н |

К |

Н |

К |

Н |

К |

Н |

К |

|

|

1 |

4 |

6 |

5 |

6 |

4 |

6 |

3 |

5 |

2 |

4 |

1 |

4 |

1 |

4 |

|

2 |

3 |

6 |

4 |

6 |

4 |

6 |

3 |

5 |

2 |

4 |

1 |

4 |

1 |

5 |

|

3 |

4 |

5 |

5 |

6 |

5 |

6 |

4 |

6 |

2 |

5 |

2 |

4 |

1 |

4 |

|

4 |

5 |

6 |

5 |

6 |

5 |

7 |

5 |

6 |

3 |

6 |

3 |

7 |

5 |

6 |

|

5 |

6 |

7 |

7 |

7 |

6 |

7 |

7 |

7 |

4 |

6 |

4 |

5 |

4 |

6 |

|

6 |

6 |

7 |

6 |

7 |

6 |

7 |

6 |

7 |

4 |

6 |

3 |

6 |

4 |

6 |

|

7 |

6 |

7 |

7 |

7 |

6 |

7 |

6 |

7 |

5 |

7 |

3 |

5 |

4 |

7 |

|

8 |

5 |

6 |

5 |

7 |

5 |

7 |

5 |

6 |

3 |

5 |

2 |

5 |

2 |

5 |

|

9 |

5 |

6 |

5 |

7 |

5 |

7 |

5 |

7 |

3 |

6 |

2 |

5 |

1 |

5 |

|

Ме |

5 |

6 |

5 |

7 |

5 |

7 |

5 |

6 |

3 |

6 |

2 |

5 |

2 |

5 |

Примечание. Для заданий 1–7 достоверные различия при р ≤ 0,01 по критерию знаков.

Note. For tasks 1–7 significant differences at p ≤ 0.01 according to the sign test.

Темп выполнения упражнений был комфортный. Дети постоянно получали поддержку и одобрение.

Блок специальных корригирующих упражнений с внешним сопротивлением направлен на укрепление мышечного корсета позвоночника, разгрузку и «вытяжение» позвоночника, а также на преодоление патологических стереотипов движения, которые приводят к формированию патологических очагов застойного возбуждения, реципрокному торможению активности двигательных центров, регулирующих выполнение естественных двигательных актов. У детей из-за вторичных дефектов при реализации паттерна шага мышцы плечевого пояса выключаются. Стабилизационная система миофасциальных цепей тоже выключается и проявляется нестабильность позвоночника . Нами предложены упражнения, активирующие группы мышц, которые менее активны из-за первичного дефекта. Корригирующие упражнения обеспечивали освоение правильной техники последовательного и параллельного включения мышц.

Несколько упражнений дети выполняли с гимнастической палкой и эластичной лентой, обучаясь сопротивлению внешнему воздействию. Поначалу каждое упражнение было сложным для всех детей, но детям с ДЦП было особенно тяжело, так как у них более выраженные проблемы с плечевым поясом, особенно из-за спастики. Каждое упражнение из этого блока позволяет восстановить правильный двигательный стереотип, так как однотипные каждодневные движения, выработанные ребенком из-за его проблем со здоровьем, привели к тому, что он неправильно выполнял естественные двигательные действия.

Для выполнения упражнений с мышцами-стабилизаторами в качестве основы использовали балансировочную подушку. При выполнении упражнений на равновесие оптимизировалось восприятие положения тела в пространстве, нормализовалось взаимодействие мышц. Выполнение этого блока упражнений позволило компенсировать проблемы с мышцами-стабилизаторами, ранее выявленные практически у всех детей.

Продолжением работы с мышцами-стабилизаторами является блок общеразвивающих упражнений, составленный на основе фитбол-гимнастики. Удержание равновесия на фитбо-ле позволяет вырабатывать правильный двигательный стереотип, повышает сократительную способность мышц.

Дети группы В изначально показали более низкие результаты при выполнении контрольных тестов, хотя разница между результатами 1-й и 2-й групп статистически не достоверны, мы отмечаем больший прогресс у детей с дефектами стоп в условиях кинезио-логического тейпирования при использовании специально подобранных физических упражнений.

Выводы. После использования средств адаптивной физической культуры в условиях кинезиотейпирования амплитуда движения рук детей увеличилась и визуально не отличалась от нормативных показателей. Дети не испытывали дискомфорта, они поднимали обе руки согласованно и симметрично.

Список литературы Коррекция вторичных нарушений у детей с дефектами стоп в условиях кинезиологического тейпирования

- Буйлова, Т.В. Новая специальность в реабилитации в России: клинический кинезиолог / кинезотерапевт / Т.В. Буйлова, Г.Е. Иванова, Ю.П. Зверев // Дневник казан. мед. школы. - 2017. - № 1 (15). - С. 77-82.

- Вибен, К. Визуальное руководство по функциональному мышечному тестированию / К. Вибен, Б. Фалькенберг; пер. с англ. - М.: МЕДпресс-информ, 2017. - 296 с.

- Воробьев, В.Ф. Индивидуальные особенности регуляции активности мышц у детей с дефектами стоп / В.Ф. Воробьев, А.В. Иванов, О.Л. Леханова // Современные здоровьесберегающие технологии. - 2017. - № 4. - С. 278-285.

- Ефимов, А.П. Клинически значимые параметры походки / А.П. Ефимов // Травматология и ортопедия России. - 2012. - № 1. - С. 60-65.

- Касаткин, М.С. Кинезиотейпирование: терминология методики, показания и противопоказания к ее применению. Основные механизмы действия кинезиотейпов / М.С. Касаткин // Спортивная медицина: наука и практика. - 2015. - № 2. - С. 82-86.