Корреляции морфометрических параметров пальцевых дерматоглифов кисти как показатель устойчивости их морфогенеза

Автор: Филиппова Елена Николаевна

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Краткие сообщения

Статья в выпуске: 2 т.25, 2017 года.

Бесплатный доступ

В исследовании показано, что представление о морфологическом совершенстве формы и завершённости с точки зрения морфогенеза отдельных типов гребешковых кожных узоров дистальных фаланг пальцев кисти человека не соответствует общебиологическим закономерностям, установленным для антропометрических признаков. Показано, что среднее значение коэффициентов линейной корреляций известных морфометрических показателей кожных узоров дистальных фаланг пальцев кисти является наименьшим для узоров ульнарного петлевого типа (0,42±0,22; M±o), а наибольшим для радиальных узоров петлевого типа (0,49±0,19; M±o). Обосновывается необходимость интерпретации полученных данных с учётом коррелированности морфологических показателей дистальных фаланг, являющихся субстратом узоров.

Кожные узоры, дистальная фаланга, дерматоглифика

Короткий адрес: https://sciup.org/143177179

IDR: 143177179 | DOI: 10.20340/mv-mn.17(25).02.12

Текст научной статьи Корреляции морфометрических параметров пальцевых дерматоглифов кисти как показатель устойчивости их морфогенеза

Филиппова Е.Н. Корреляции морфометрических параметров пальцевых дерматоглифов кисти как показатель устойчивости их морфогенеза// Морфологические ведомости.- 2017.- Том 25.- № 2.- С. 60-62. (25).02.12

Filippova EN. Correlations of morphometric parameters of finger's dermatoglyphs as indicator of stability of their morphogenesis. Morfologicheskie Vedomosti – Morphological Newsletter. 2017 Jun 30;25(2):60-62. (25).02.12

Ведение. Показатели вариабельности антропометрических переменных для биологической антропологии в отличие от медицинской антропологии имеют намного более важное значение и более глубокое содержание. Один их классиков отечественной физической антропологии профессор Я.Я. Рогинский неоднократно обращался к анализу вариабельности антропометрических признаков различного уровня и доказал её значение для оценки их биологической и адаптивной значимости [1]. В общем виде биологические системы (организмы, популяции) имеющие высокую степень корреляции структурных и функциональных признаков с незначительными границами вариации обладают намного меньшей устойчивостью к возмущающим действиям среды, более чувствительны и более подвержены воздействию повреждающих факторов и, наоборот. Справедливо, однако и то, что эти меры адаптационных резервов должны в обязательном порядке рассматриваться и интепретироваться в аспекте биологической целесообразности и функциональной обусловленности. Закономерности, детально исследованные и доказанные Я.Я. Рогинским, находят своё подтверждение во многих современных антропологических исследованиях. Например, было показано, что антропометрические показатели недоношенных новорождённых обладают большим числом и большими значениями взаимных корреляций по сравнению с корреляциями антропометрических показателей доношенных детей [2]. Объяснить это можно только исчерпанностью адаптивных резервов и пластичности механизмов регуляции общесоматического роста у недоношенных на предшествующих рождению, нарушенных влиянием различных факторов, этапах развития. В юношеском периоде онтогенеза лица с избыточным весом статистически значимо имеют более высокие значения корреляций общесоматических и парциальных размерных признаков по сравнению с лицами с нормальным весом тела или дефицитом массы, при этом снижение общих функциональных резервов организма, в том числе в плане их восстановления, у лиц с ожирением является общеизвестным [3]. Следует также отметить, что Я.Я. Рогинский специально подчёркивал существование обратной зависимости между величиной антропометрического признака и его изменчивостью, не зависимой от погрешности или точности измерений или величины его значения [1]. Это положение многократно было подтверждено в различных исследованиях, но особенно убедительно - на исследованиях сегментов пальцев кисти [4-6].

Кожные эпидермальные узоры дистальных отделов конечностей человека и высших млекопитающих могут рассматриваться как структурные маркеры процессов их морфогенеза. В наших предыдущих работах было показано, что их количественные характеристики демонстрируют разную степень вариабельности и коррелированности, что в целом доказывает их различия, но не позволяет сравнить их по степени завершённости морфогенеза и(или) степени морфогенетической устойчивости к возмущающим факторам в период их закладки и формирования [7]. С точки зрения биологических закономерностей, о которых говорилось выше, кожные пальцевые узоры можно рассматривать и как маркеры устойчивости морфогенеза структур, на которых проявляется их изменчивость, а их билатеральную изменчивость (сопряжённость, корреляции) некоторые авторы рассматривают как меру оценки устойчивости морфогенеза всего организма в целом [8-9].

Цель исследования. Исходя из вышеуказанного, в настоящем исследовании была поставлена цель - определить степень коррелированности количественных показателей разных типов кожных узоров дистальной фаланги пальцев с точки зрения оценки их морфогенетической завершённости и(или) устойчивости. Тестировалась гипотеза о том, что большая степень корреляции (большее число и большие значения) будут характеризовать менее устойчивые, несовершенные в организации формы и незавершённые в плане морфогенеза узоры, а их меньшее число и значения, соответственно, большую морфогенетическую завершённость и устойчивость. A priori, в дерматоглифике большинство авторов, включая её основоположников, субъективно полагают, что более совершенными с точки зрения общей структурной организации и формы следует считать завитковые узоры, наименее совершенными дуговые узоры и радиальные петлевые узоры, промежуточное значение по степени условного совершенства занимают петлевые узоры [10]. Большая часть подобных заключений основывается исключительно на частоте встречаемости отдельных типов узора на пальцах человека и не имеет реальных анатомических или иных обоснований.

Материал и методы исследования. Методы исследования кожных узоров дистальных фаланг пальцев кисти описаны нами ранее достаточно подробно, включая измерения их морфометрических параметров и использования соответствующей терминологии [7, 11-13]. Исследованы следующие морфометрические параметры: гребневая ширина (ГШ), гребневой счёт (ГС), гребневая плотность (ГП), два типа широтно-высотных указателя узора (ШВУ-1 и ШВУ-2), расстояние от дельты до центра узора (d-центр). Дуговые узоры исследованию не подвергались в связи с отсутствием у них соответствующих морфометрических показателей. Исследовано 135 завитковых узоров, 175 ульнарных (от «ulna» -локтевой) 144 радиальных петлевых узоров. Статистически значимыми считались параметрические корреляции показателей при p<0,05, подсчитывались абсолютные значения и число только статистически значимых коэффициентов линейной корреляции Пирсона. Для подтверждения гипотезы использовано среднее значение коэффициента линейной корреляции (СЗКК) показателей узора каждого типа, которое определялось путём деления суммы абсолютных значений на соответствующее их число. Таким образом, СЗКК рассматривалось как переменная или условная величина, характеризующая искомую характеристику узора.

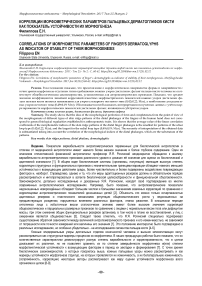

Рис. 1. Значения СЗКК (по оси ординат) разных типов кожных узоров дистальной фаланги пальцев (по оси абсцисс – U – ульнарного петлевого, W – завиткового, R – радиального петлевого) в пределах размаха значений M±0,5m.

Результаты исследования и обсуждение. Корреляции морфометрических параметров разных типов кожных узоров пальцев кисти имеют разное абсолютное значение, не одинаковы по знаку направленности, имеют разный уровень статистической значимости. В зависимости от типа узора коэффициент корреляции в паре «ГС-d-центр» на пальцах мужской кисти варьирует от 0,38 до 0,93, на женской от 0,33 до 0,92. Высокие положительные абсолютные значения коэффициента корреляции наблюдались также в паре признаков «ШВУ-1 -ШВУ-2», при завитковом узоре на пальцах мужской кисти его значение составило 0,80±0,078, женской -0,74±0,079. Умеренные значения коэффициента корреляции наблюдались в парах «ГС–ГП»: 0,62±0,053 на мужской кисти и 0,54±0,055 на женской, число корреляции пары «ГС– ШВУ-2» зависело от типа узора. В частности, при узорах типа «радиальная петля», корреляция в паре «ГС-ШВУ-2» составила r=0,62±0,078 на мужской кисти и r=0,67±0,085 на женской. Кроме указанных выше особенностей, следует отметить хорошо выраженную общую закономерность отрицательной корреляции УН со всеми другими параметрами, кроме параметра ШВУ-1, с которым она положительна. Аналогичная закономерность наблюдается в парах признаков с ГШ, корреляция которых отрицательна за исключением одной пары «ГШ-ГП», в которой она положительна. Существенные различия обнаружены в структуре корреляций пальцев с разными типами узоров. На пальцах мужской кисти доля значимых корреляций у пальцев с завитковыми типами узоров (0,40) выше (p=0,003), чем у пальцев с петлевыми узорами (0,17).

СЗКК ульнарного петлевого, завиткового и радиального петлевого на пальцах мужской кисти составили 0,46±0,21; 0,48±0,19 и 0,49±0,19, соответственно, на женской – 0,38±0,23; 0,46±0,21 и 0,50±0,19 (M±σ). Статистически значимых различий как между значениями СЗКК отдельных узоров, так и по полу обнаружено не было, в связи с чем выборки по полу были объединены (укрупнены). Однако и после объединения данных статистически значимых на заданном уровне достоверности различий в показателях СЗКК отдельных типов узоров выявлено не было. Увеличение числа статистически значимых корреляций (или условного числа наблюдений), очевидно, возможно только путём увеличения числа новых параметров узоров, что существенно не может повлиять на степень различий СЗКК. Но в графическом отражении различий (рис. 1) достаточно чётко прослеживается тенденция наименьшего значения СЗКК при ульнарном петлевом типе узора (0,42±0,22;

M±σ), промежуточного значения при завитковом типе (0,47±0,19) и, наиболее высокого, при радиальном типе (0,49±0,19). Диаграмма в целом не опровергает, но и не подтверждает безусловно гипотезу о том, что завитковый тип узора является наиболее завершённым и наиболее устойчивым. Наименьшее значение СЗКК (0,42±0,22) ульнарного петлевого узора с учётом установленного меньшего числа статистически значимых корреляций (0,17), большей частоты его встречаемости и большей частоты соответствующих дактилотипов [7], с большей вероятностью делает закономерным факт, что этот тип узора является наиболее совершенным. Двудельтовость завиткового узора можно рассматривать лишь как переходное состояние к инверсии центра узора в обратном направлении по отношению к типичному ульнарному направлению, а радиальную петлю, как своеобразный «break»-тип узора.

Заключение. Проведённое исследование позволяет сделать заключение о том, что данные о морфогенетической устойчивости, то есть о наличии бóльшего числа коррелятивных связей между параметрами разных типов кожных узоров пальцев кисти, ни с точки зрения оценки их анатомической формы, ни с точки зрения числа и значений обнаруженных корреляций их морфометрических параметров не может считаться окончательным. Однако это наводит на мысль о том, что узоры являются показателями, отражающими ход морфогенеза дистальной фаланги пальца, возможно роста всего пальца. Поэтому с точки зрения морфогенеза намного важнее определение не степени коррелированности параметров самих узоров, характеризующих их условное совершенство или несовершенство, а степени коррелированности параметров той структуры, которая несёт на себе этот узор, то есть дистальной фаланги пальца. В этом смысле дистальные фаланги имеющие наименьшее число структурных корреляций, т.е. морфогенетически наиболее устойчивые, должны характеризоваться также условно не завершёнными в плане морфогенеза типами узоров, или таким узором, который потенциально может характеризовать относительную незавершённость морфогенеза дистального сегмента пальца. Таким образом, из проведённого исследования следует, что рассмотрение анатомической формы узоров, как поля проявления неких гипотетических генов в отрыве от анатомических структур или субстратов на которых они располагаются лишено смысла. Гребешковые узоры кожи отражают особенности морфогенеза дистальных фаланг пальцев и неразрывно взаимосвязаны с ними.

Список литературы Корреляции морфометрических параметров пальцевых дерматоглифов кисти как показатель устойчивости их морфогенеза

- Гудкова Л.К. Значение трудов Я.Я. Рогинского для развития физиологической антропологии// Вестник МГУ.- Серия XXIII - Антропология.- 2015.-№ 3.- С.4-9.

- Хайруллин Р.М. Корреляция весо-ростовых параметров плода человека при физиологической и отягощённой беременности/ В сборнике: Сборник научных материалов I международного конгресса ассоциации морфологов Армении.- Ереван: ЕГМИ,1998. С. 114-115.

- Пешков М.В. Антропометрические, биоимпедансометрические и одонтометрические характеристики показателей девушек и юношей с отклонениями массы тела. Автореф. на соиск. уч. ст. канд. мед наук.- Красноярск. 2016.- 24с.

- Хайруллин Р.М., Фомина А.В., Айнуллова Н.К. Вариабельность значений 2d:4d пальцевого индекса у диких и лабораторных животных// Фундаментальные исследования.- 2013.- № 6-3.- С. 611-618.

- Хайруллин Р.М. Эффективность индексов флуктуирующей асимметрии для оценки морфологических признаков человека//Морфологические ведомости.- 2002.- № 1-2.- С. 52-54.

- Хайруллин Р.М. Соотношение морфологической и функциональной асимметрии кисти у человека// Морфология. -2001.- Т. 120.- № 4,- С. 88.

- Хайруллин Р.М., Филиппова Е.Н. Количественные характеристики пальцевых дерматоглифов кисти человека в зависимости от морфометрических параметров формы их дистальных фаланг// Морфология.- 2000.- Т. 117.- № 3.-С. 126.

- Гиндилис В.М., Финогенова С.А. Наследуемость характеристик пальцевой и ладонной дерматоглифики// Генетика.-1976,- Т. 12.- № 8,- С.139-150.

- Хайруллин Р.М. Морфологические типы кисти в юношеском периоде индивидуального развития// Морфологические ведомости.-2001.- № 1-2.- С. 103-105.

- Cummins H, Midlo Ch. Fingerprints, palms and soles. The Blakiston Co.: Philadelphia, 1943.- 309p.

- Филиппова Е.Н. Методы морфометрии кожных узоров пальцев кисти и стопы/ В сборнике: Современная медицина: традиции и инновации. Сборник статей II Международной научно-практической конференции.- Екатеринбург: «Макс-Инфо», 2017. С. 71-76.

- Тихонова Л.М., Хайруллин Р.М., Фатхуллина Р.Р., Тихонова Ю.В., Павлов М.В. Англо-латино-русско-немецкий словарь.- Том. Часть 2. Миология.- Ульяновск: УлГУ, 2005.- 56с.

- Хайруллин Р.М., Филиппова Е.Н. Как делать отпечатки пальцев.- Ульяновск: УлГУ, 2006.-20с.