Корреляция между агрохимическими свойствами и уровнем загрязнения почв

Автор: Черенцова А.А., Майорова Л.П.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 5, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены исследования рН, со-держания гумуса, тяжелых металлов, серы и мышьяка, естественных радионуклидов в верхнем почвенном горизонте в зоне влияния золоотвала Хабаровской ТЭЦ-3 для оценки техногенного воздействия золоотвала на при-родную среду. Установлено, что экологическая обстановка в санитарно-защитной зоне золо-отвала относительно удовлетворительная, но выявлены превышения предельно допусти-мой концентрации (ориентировочно допусти-мой концентрации) по некоторым элементам в поверхностных горизонтах почв (по кадмию, свинцу, цинку, мышьяку, никелю, кадмию - в 1,1-2,5 раза, по сере - в 2,8-9,7 раза). Средние величины удельной активности (УА) естест-венных радионуклидов (ЕРН) в поверхностных горизонтах почв в зоне влияния золоотвала в зоне влияния ЗШО выше, чем в сопредельных территориях: по калию-40 - в 1,2; радию-226 - 1,6 и торию-232 - 2,1 раза; на границе сани-тарно-защитной зоны (500 м): по торию-232 - в 1,74 раза. На основе полученных данных вы-явлены обратные и прямые корреляционные связи между рН и содержанием тяжелых ме-таллов, рН и удельной активностью естест-венных радионуклидов, а также гумусом и со-держанием тяжелых металлов, гумусом и удельной активностью естественных радио-нуклидов по шкале Чеддока. Наиболее тесная корреляционная связь установлена для гумуса и валовых форм ванадия, меди, серы, кислото-растворимых форм меди в верхнем слое поч-венного горизонта, а также тория-232. Между рН и токсикантами наиболее тесная корреля-ционная связь характерна для валовых форм серы, свинца и кислото-растворимых форм меди в верхнем слое почвенного горизонта, а также радия-226.

Корреляционные связи и плеяды, почва, гумус, рн, тяжелые металлы, естественные радионуклиды

Короткий адрес: https://sciup.org/14084682

IDR: 14084682 | УДК: 574.4.550

Текст научной статьи Корреляция между агрохимическими свойствами и уровнем загрязнения почв

Введение . В России более двух третей общего количества электрической и тепловой энергии поставляют теплоэлектростанции, работающие на углеводородном органическом топливе. В отдельных регионах, бедных гидроэнергетическими ресурсами, теплоэлектростанции до сих пор являются основным источником энергии [1, 2]. В результате работы этих станций образуется большое количество золошлаковых отходов (ЗШО), часто не подлежащих вторичному использованию и требующих безопасного захоронения на специальных полигонах, занимающих огромные площади [3].

При строительстве золоотвалов для размещения ЗШО отчуждаются большие территории, которые практически безвозвратно изымаются из полезного использования даже после их рекультивации. Содержание таких сооружений требует значительных эксплуатационных затрат, повышающих себестоимость производства энергоносителей. Золоотвалы располагаются вблизи больших городов (а нередко – в черте города). Возникает проблема деформации поверхности и изменения рельефа, что способствует формированию техногенно-трансфор- мированных ландшафтов и условий развития антропогенно-преобразованных почв – хемозё-мов [4]. Кроме того, золоотвалы, находящиеся в черте города и его пригородах, являются постоянным источником загрязнения окружающей среды [2, 5–8].

В связи с этим были проведены исследования по оценке техногенного воздействия на почвы золоотвала Хабаровской ТЭЦ-3, размещенного на расстоянии 5 км к северу от площадки ТЭЦ. На основе проведенных исследований установлено, что с поверхности золоотвала происходит вынос пылевых частиц в результате ветровой эрозии и осаждение их на почве. Это приводит к загрязнению атмосферного воздуха, почв и растительности. Приземные концентрации пыли неорганической в атмосферном воздухе на расстоянии 500 м от золоотвала составляют 11,7 ПДК м.р. [9]. Экологическая обстановка в санитарно-защитной зоне золоотвала относительно удовлетворительная, но выявлены превышения ПДК/ОДК по некоторым элементам в поверхностных горизонтах почв (по Cd, Pb, Zn, As, Ni, Cu – в 1,1–2,5 раза, по S – в 2,8–9,7 раза) [9, 10]. Сравнение удельной активности (УА) естественных радионуклидов (ЕРН) в поверхностных горизонтах почв в зоне влияния золоотвала и на сопредельных территориях показало, что их средние величины в зоне влияния ЗШО выше: 40K – в 1,2; 226Ra – 1,6 и 232Th – 2,1 раза; на границе СЗЗ (500 м) 232Th – в 1,74 раза [9].

На взаимодействие тяжелых металлов (ТМ) и естественных радионуклидов с почвой оказывает влияние ряд факторов, в том числе величина рН почвенного раствора, содержание органического вещества и тонкодисперсных частиц. В связи с этим проведены исследования рН, содержания гумуса, тяжелых металлов, серы и мышьяка, естественных радионуклидов в верхнем почвенном горизонте в зоне влияния золоотвала Хабаровской ТЭЦ-3 (табл. 1, 2).

Таблица 1

Содержание элементов в верхнем почвенном горизонте в зоне влияния золоотвала

|

Точки отбора |

Pb |

Cd |

As |

Ni |

Zn |

Cu |

Hg |

Мn |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

1 (0–20 см) |

30,70 |

0,70 |

1,51 |

22,75 |

10,47 |

46,27 |

0,021 |

1565,10 |

|

1 (21–40 см) |

25,35 |

1,00 |

2,17 |

13,55 |

15,32 |

20,89 |

0,015 |

1812,32 |

|

2 (0–20 см) |

26,30 |

0,70 |

1,76 |

05,35 |

14,72 |

64,80 |

0,018 |

1235,77 |

|

2 (21–40 см) |

21,20 |

0,85 |

1,37 |

14,05 |

10,06 |

16,16 |

0,013 |

1700,89 |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

3 (0–20 см) |

26,05 |

1,35 |

1,49 |

51,80 |

07,95 |

16,23 |

0,019 |

1513,64 |

|

3 (21–40 см) |

22,60 |

0,32 |

0,28 |

52,18 |

14,35 |

02,10 |

0,010 |

1525,66 |

|

4 (0–20 см) |

27,10 |

0,78 |

1,13 |

50,25 |

20,26 |

05,77 |

0,012 |

1862,14 |

|

4 (21–40 см) |

33,50 |

0,55 |

0,86 |

10,05 |

22,85 |

13,70 |

0,017 |

1558,41 |

|

5 (0–20 см) |

31,85 |

0,10 |

0,60 |

08,65 |

05,71 |

10,51 |

0,02 |

1283,97 |

|

5 (21–40 см) |

21,65 |

0,24 |

0,21 |

06,45 |

17,27 |

01,80 |

0,013 |

1298,27 |

|

6 (0–20 см) |

35,15 |

1,05 |

2,40 |

05,25 |

09,15 |

12,96 |

0,023 |

1768,82 |

|

6 (21–40 см) |

82,85 |

2,65 |

2,92 |

04,50 |

06,35 |

10,78 |

0,029 |

1523,46 |

|

7 (0–20 см) |

39,40 |

1,15 |

2,48 |

01,95 |

04,09 |

17,72 |

0,027 |

1926,99 |

|

7 (21–40 см) |

07,65 |

0,70 |

2,80 |

06,00 |

08,28 |

25,52 |

0,007 |

1364,32 |

|

8 (0–20 см) |

26,70 |

0,90 |

0,77 |

16,20 |

12,35 |

18,94 |

0,014 |

1638,83 |

|

8 (21–40 см) |

20,10 |

0,55 |

0,37 |

03,41 |

02,12 |

08,44 |

0,008 |

1687,80 |

|

9 (0–20 см) |

39,05 |

0,35 |

0,54 |

03,85 |

30,67 |

01,90 |

0,022 |

1614,01 |

|

9 (21–40 см) |

42,30 |

0,43 |

0,42 |

08,05 |

28,20 |

06,61 |

0,024 |

1537,51 |

|

10 (0–20 см) |

35,70 |

0,32 |

0,74 |

11,85 |

32,89 |

01,45 |

0,021 |

1776,99 |

|

10 (21–40 см) |

38,70 |

0,65 |

0,84 |

11,65 |

16,28 |

01,63 |

0,026 |

1634,87 |

|

11 (0–20 см) |

84,85 |

3,35 |

2,27 |

05,85 |

11,00 |

13,37 |

0,031 |

1787,71 |

|

11 (21–40 см) |

23,50 |

0,85 |

1,03 |

05,10 |

13,94 |

06,48 |

0,019 |

1775,54 |

|

12 (0–20 см) |

16,45 |

0,49 |

1,64 |

01,25 |

09,37 |

05,33 |

0,010 |

1628,76 |

|

12 (21–40 см) |

31,75 |

1,10 |

1,69 |

09,35 |

11,18 |

43,08 |

0,022 |

1333,33 |

|

13 (0–20 см) |

16,70 |

1,45 |

1,80 |

10,00 |

12,18 |

11,15 |

0,011 |

1657,57 |

|

13 (21–40 см) |

26,65 |

0,90 |

1,21 |

41,40 |

74,80 |

05,60 |

0,017 |

1871,64 |

Таблица 2

Содержание элементов в верхнем почвенном горизонте в зоне влияния золоотвала

|

Точки отбора |

S |

V |

40 К |

226Ra |

232 Th |

рН |

Гумус |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

1 (0–20 см) |

1893,23 |

65,49 |

908 |

3,9 |

52,7 |

3,7 |

5,8 |

|

1 (21–40 см) |

1370,03 |

84,87 |

501 |

28 |

63,2 |

3,7 |

3,6 |

|

2 (0–20 см) |

1322,90 |

82,68 |

713 |

57,4 |

28,8 |

4,0 |

3,8 |

|

2 (21–40 см) |

1992,56 |

81,10 |

838 |

14,3 |

19,8 |

4,1 |

1,3 |

|

3 (0–20 см) |

1464,68 |

73,43 |

512 |

30,33 |

51,7 |

3,5 |

4,1 |

|

3 (21–40 см) |

1102,94 |

82,13 |

593 |

19 |

42,1 |

3,5 |

2,6 |

|

4 (0–20 см) |

1547,32 |

84,16 |

541 |

24,5 |

50,3 |

3,8 |

3,4 |

|

4 (21–40 см) |

1501,58 |

82,87 |

492 |

31,71 |

44,3 |

3,7 |

4,8 |

|

5 (0–20 см) |

1778,93 |

19,24 |

769 |

3,7 |

30,4 |

5,5 |

0,9 |

|

5 (21–40 см) |

1824,14 |

21,89 |

544 |

23,5 |

9,5 |

5,1 |

0,8 |

|

6 (0–20 см) |

1823,36 |

56,29 |

511 |

29,8 |

22,2 |

6,7 |

2,8 |

|

6 (21–40 см) |

1603,40 |

49,38 |

368,2 |

46,36 |

56,36 |

4,1 |

4,5 |

|

7 (0–20 см) |

1749,31 |

45,45 |

403,4 |

54,4 |

63,3 |

7,5 |

2,9 |

|

7 (21–40 см) |

1884,35 |

42,70 |

236 |

53,8 |

56,3 |

7,8 |

1,5 |

|

8 (0–20 см) |

1793,09 |

44,09 |

173,1 |

33,71 |

35,04 |

8,6 |

1,6 |

|

8 (21–40 см) |

1760,57 |

61,67 |

218 |

15,8 |

34,5 |

3,8 |

1,7 |

Окончание табл. 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

9 (0–20 см) |

1605,86 |

64,98 |

608 |

30 |

18,3 |

5,1 |

0,7 |

|

9 (21–40 см) |

1550,13 |

68,09 |

458 |

29,52 |

38,48 |

5,2 |

1,1 |

|

10 (0–20 см) |

1449,04 |

64,33 |

620 |

48,9 |

69,3 |

5,5 |

2,2 |

|

10 (21–40 см) |

1523,69 |

66,12 |

916 |

40,1 |

19,6 |

3,9 |

1,6 |

|

11 (0–20 см) |

1590,39 |

61,27 |

395,6 |

23,88 |

40,22 |

6,1 |

2,5 |

|

11 (21–40 см) |

1656,23 |

67,11 |

701 |

37,39 |

64,2 |

4,9 |

0,8 |

|

12 (0–20 см) |

1520,55 |

38,36 |

502 |

29,1 |

55,3 |

4,4 |

1,1 |

|

12 (21–40 см) |

1821,05 |

64,21 |

409,7 |

21,84 |

40,38 |

4 |

3,1 |

|

13 (0–20 см) |

1422,73 |

43,94 |

405,3 |

21,49 |

37,57 |

4,9 |

1,3 |

|

13 (21–40 см) |

1868,10 |

61,70 |

526 |

35 |

25,8 |

5 |

1,2 |

Приведенные в таблицах 1, 2 данные позволили установить корреляционные зависимости (коэффициент ранговой корреляции Спирмена) между рН и содержанием валовых и кислоторастворимых форм тяжелых металлов, рН и удельной активностью естественных радионуклидов, а также гумусом и содержанием валовых и кислото-растворимых форм тяжелых металлов, гумусом и удельной активностью естественных радионуклидов.

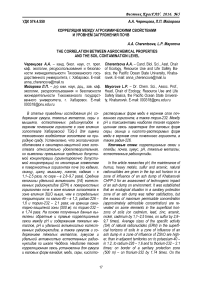

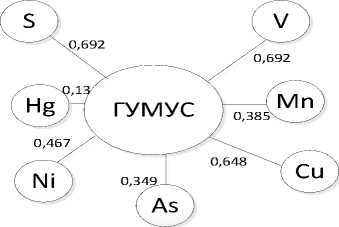

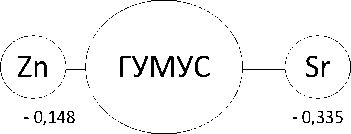

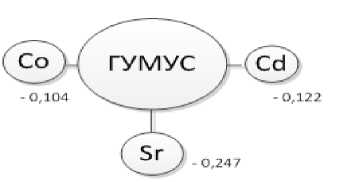

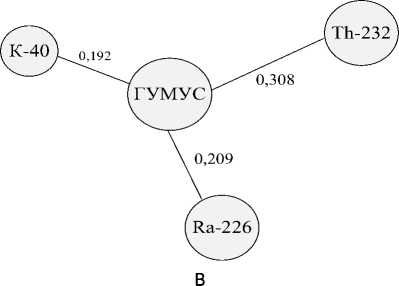

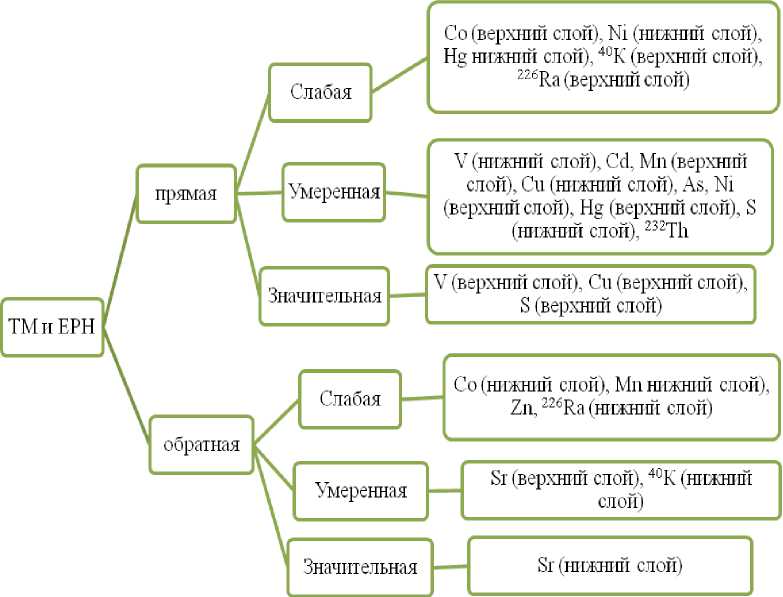

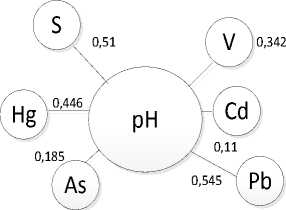

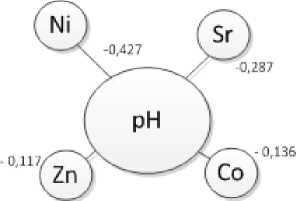

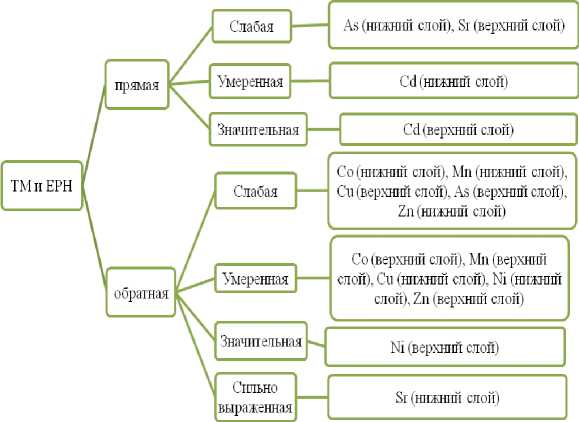

Расчеты выполнены по программе «Geostat». По значению коэффициента корре- ляции дана качественная оценка силы корреляционной связи по шкале Чеддока. Результаты анализа коррелятивных связей между гумусом и ТМ (валовые и кислото-растворимые формы), гумусом и ЕРН, рН и ТМ (валовые и кислоторастворимые формы), рН и ЕРН показывают наличие прямой и обратной корреляционной связи разной степени силы. Корреляционная связь между гумусом и поллютантами показана на рисунках 1, 2.

а

0,

0,341

Рис. 1. Корреляционные плеяды «гумус – поллютант»: а – валовые формы; б – кислото-растворимые формы; в – естественные радионуклиды

б

Окончание рис. 1

Приведенные данные показывают, что для валовых форм прямая корреляционная связь наблюдается между содержанием гумуса в почве и содержанием загрязняющих веществ (валовые формы) для ряда (по убыванию коэффициента корреляции): S –V – Cu – Ni – Mn – As– Hg; обратная – соответственно для ряда Sr – Zn. Для кислото-растворимых форм (верхний почвенный горизонт) можно построить следую- щий ряд (по убыванию коэффициента корреляции): прямая корреляционная связь Cu – Mn – Ni – V – Pb – As, обратная – Sr – Cd – Co. Прямая корреляционная связь наблюдается также между содержанием гумуса в почве и удельной активностью естественных радионуклидов для ряда (по убыванию коэффициента корреляции) 232Th – 226Ra – 40K.

а) валовая форма элементов и УА естественных радионуклидов

Рис. 2. Корреляционная связь между гумусом и загрязняющими элементами

-

б) кислото-растворимая форма элементов

Окончание рис. 2

Различия в коэффициентах корреляции для валовых и кислото-растворимых форм ТМ могут быть обусловлены влиянием ряда факторов, определяющих подвижность ТМ (величины рН, специфических свойств ТМ, ионной формы и др.). Кислотность почв также оказывает сущест- венное воздействие на миграцию ТМ и ЕРН, формирование барьеров.

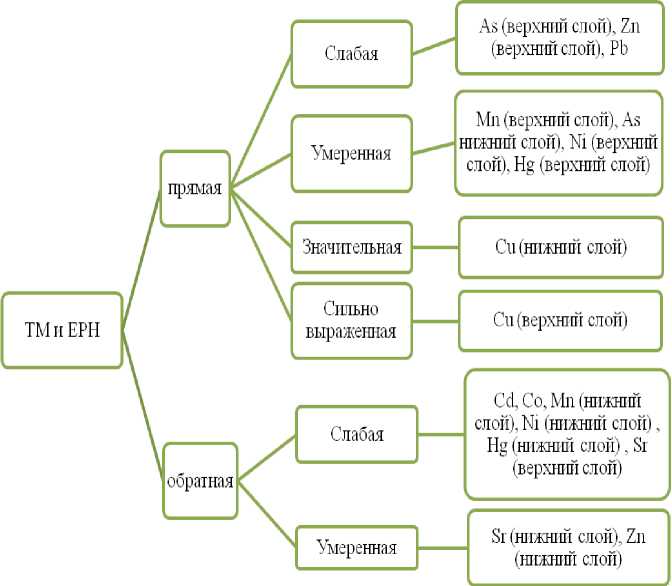

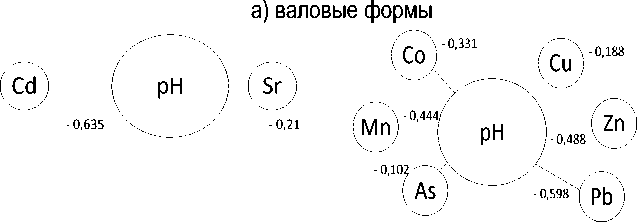

Корреляционные плеяды «рН – токсичные элементы» и «рН – естественные радионуклиды» в верхнем горизонте почвы представлены на рисунках 3, 4.

-

б) кислото-растворимые формы

Рис. 3. Корреляционные плеяды «рН – поллютант»

0,221

Ra-226

-0,559

-

в) естественные радионуклиды

Окончание рис. 3

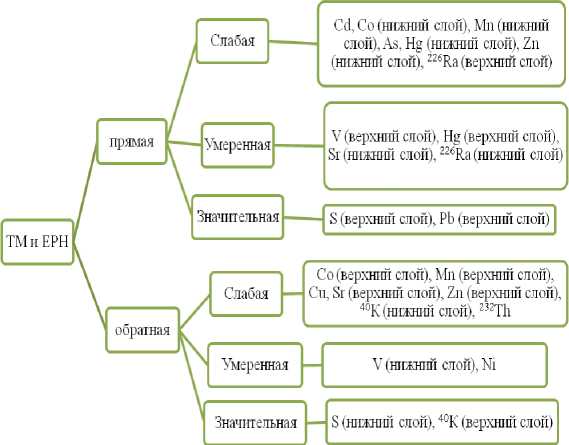

Анализ приведенных данных позволяет сформировать ряды (по убыванию коэффициента корреляции): валовые формы – прямая корреляционная связь – Pb – S – Hg – V – As – Cd; обратная: Ni – Sr – Со – Zn; кислоторастворимые формы – прямая корреляционная связь – Cd – Sr; обратная – Pb – Zn – Mn – Со – Cu – As; естественные радионуклиды – прямая корреляционная связь – 232Th; обратная – 40K – 226Ra. Прямая значительная связь отмечается между рН и серой, рН и свинцом (валовая форма) в верхнем слое почвы. Обратная значительная связь проявляется между рН и серой (нижний слой), рН и 40К (верхний слой). Для кислото-растворимых форм металлов теснота связи изменяется.

Слабая ооратная прямая

Смеренная

Значительная

S (верхний слой). РЬ (верхний слон)

V (верхний спой), Hg (верхний слой), Si (нижний слон). 2MRa (ннжшш слой)

Cd, Со (нижний слой), Ми (нижний слон). As. Hg (нижний спой). Zn (нижний слой). !!6Ra (верхний слой)

Со (верхний слой). Мп (верхшш слон). Си. Si (верхшш слой). Zn (верхшш слон). 40К (нижний спой). гз2Т11

S (нижний спой). +0К (верхшш слой)

V (нижний слой), №

Значительная

Умеренная

ТМи ЕРН

Слабая

а) валовая форма элементов и УА естественных радионуклидов

б) кислото-растворимая форма элементов

Рис. 4. Корреляционная связь между рН и загрязняющими элементами

Имеет место сильно выраженная обратная связь между рН и стронцием (нижний слой). Связь рН – кадмий (нижний слой) характеризуется как прямая умеренная, в верхнем слое – как значительная.

Выводы

-

1. Наиболее тесная корреляционная связь установлена для гумуса и валовых форм V, Cu, S, кислото-растворимых форм Cu в верхнем слое почвенного горизонта.

-

2. Между рН и токсикантами наиболее тесная корреляционная связь характерна для валовых форм S, Pb и кислото-растворимых форм Cd в верхнем слое почвенного горизонта.

-

3. Для радионуклидов умеренная прямая связь установлена между содержанием гумуса и 232Th и рН и 226Ra.

-

4. Сформированные корреляционные ряды могут быть использованы при оценке уровня загрязнения почв и планировании мониторинговых исследований.

Список литературы Корреляция между агрохимическими свойствами и уровнем загрязнения почв

- Бочаров В.Л., Крамарев П.Н., Строгонова Л.Н. Геоэкологические аспекты прогноза изменения окружающей среды в районах полигонов захоронения золошлаковых отходов теплоэлектростанций//Вестн. Воронеж. ун-та. Геология. -2005. -№ 1. -С. 233-240.

- Радомский С.М., Миронюк А.Ф., Радомская В.И. и др. Экологические проблемы золошла-коотвала Благовещенской ТЭЦ//Экология и промышленность России. -2004. -№ 3. -С. 28-31.

- Андреева С.Г. Гигиеническая оценка золошлаковых отходов, образующихся при сжигании углей Канско-Ачинского бассейна: автореф. дис.. канд. мед. наук. -Кемерово, 2006. -21 с.

- Шишов Л.Л., Тонконогов В.Д., Лебедева И.И. и др. Классификация и диагностика почв России. -Смоленск: Ойкумена, 2004. -342 с.

- Гурина И.В., Гнеуш А.А., Щиренко А.И. Биологический этап рекультивации золоотвала Новочеркасской ГРЭС//Научно-техническое творчество студентов вузов: мат-лы всерос. смотра-конкурса науч.-техн. творчества студ. вузов «Эврика -2005»: в 3 ч. Ч. 3 (Новочеркасск, 5-6 декабря 2005 г.). -Новочеркасск: Изд-во ЮРГУ, 2005. -С. 21-24.

- Tihonova A. Improvement of the system of han-dling wastes of thermal electric stations. -URL: http://www.masters.donntu.edu.ua/2009/feht/tihonova/diss/indexe.htm.

- Побережная Т.М. Воздействие золоотвала Южно-Сахалинской ТЭЦ на окружающую среду и способы снижения наносимого ущерба//Вестн. Сахалинского музея. -2002. -№ 9. -С. 378-381.

- Гришина В.А., Леонов В.Е., Перехвальский В.С. Влияние гидрозолоотвалов ТЭЦ г. Новоси-бирска на окружающую среду//Безопасность жизнедеятельности. -2002. -№ 3. -С. 25-27.

- Черенцова А.А. Оценка воздействия золоот-валов на окружающую среду (на примере Хабаровской ТЭЦ-3): автореф. дис.. канд. биол. наук. -Владивосток, 2013. -22 с.

- Черенцова А.А. К вопросу об оценке воздей-ствия золоотвала Хабаровской ТЭЦ-3 на почвенный покров//Научный журнал СПбГУНИПТ. Сер. «Экономика и экологиче-ский менеджмент»: электрон. журн. -2011. -Вып. 2. -URL: economics.open-mechanics.com.