Корреляция параметров и показателей гипсовой залежи Кругловского месторождения (Пермский край)

Автор: Даровских Н.А., Сунцев А.С.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 3 (24), 2014 года.

Бесплатный доступ

Кругловское месторождение характеризуется довольно простым геологическим строением, небольшой мощностью полезной толщи, включает незначительное количество карстовых и некондиционных пород. Проанализированы пространственные соотношения следующих параметров и показателей залежи: мощностей гипсовой толщи, средних содержаний гипса по скважине, мощностей вскрыши, карстовых интервалов и некондиционных пород, отметок рельефа земной поверхности, кровли гипса и кровли ангидрита. Установлены тесные и весьма тесные корреляционные связи между парами показателей: 1) положительные - между отметками земного рельефа и отметками кровли гипса, отметками кровли гипса и отметками кровли ангидрита, отметками земного рельефа и отметками кровли ангидрита; 2) отрицательные - между мощностями вскрыши и отметками кровли гипса, мощностями вскрыши и отметками кровли ангидрита, между мощностями вскрыши и мощностями гипсовой толщи. Результаты корреляции свидетельствуют о следующем: гипсовая залежь в целом имеет пластообразную форму; зеркало подземных вод в процессе гидратации ангидрита изменялось согласно с земной поверхностью; большая мощность перекрывающих гипсовую толщу отложений явилась отрицательным фактором при формировании залежи: ее общая мощность оказалась сравнительно небольшой.

Гипсовая залежь, распределение параметров и показателей, критерии гипсоносности, пермский край

Короткий адрес: https://sciup.org/147200914

IDR: 147200914 | УДК: 553.635.1

Текст научной статьи Корреляция параметров и показателей гипсовой залежи Кругловского месторождения (Пермский край)

aУправление по недропользованию по Пермскому краю, 614016, Пермь, ул.

Камчатовская, 5. E-mail: perm@rosnedra.com

bПермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Пермь, ул.Букирева,15. E-mail: poisk@psu.ru

(Статья поступила в редакцию 20 марта 2014 г.)

Кругловское месторождение характеризуется довольно простым геологическим строением, небольшой мощностью полезной толщи, включает незначительное количество карстовых и некондиционных пород. Проанализированы пространственные соотношения следующих параметров и показателей залежи: мощностей гипсовой толщи, средних содержаний гипса по скважине, мощностей вскрыши, карстовых интервалов и некондиционных пород, отметок рельефа земной поверхности, кровли гипса и кровли ангидрита. Установлены тесные и весьма тесные корреляционные связи между парами показателей: 1) положительные – между отметками земного рельефа и отметками кровли гипса, отметками кровли гипса и отметками кровли ангидрита, отметками земного рельефа и отметками кровли ангидрита; 2) отрицательные – между мощностями вскрыши и отметками кровли гипса, мощностями вскрыши и отметками кровли ангидрита, между мощностями вскрыши и мощностями гипсовой толщи. Результаты корреляции свидетельствуют о следующем: гипсовая залежь в целом имеет пластообразную форму; зеркало подземных вод в процессе гидратации ангидрита изменялось согласно с земной поверхностью; большая мощность перекрывающих гипсовую толщу отложений явилась отрицательным фактором при формировании залежи: ее общая мощность оказалась сравнительно небольшой. Ключевые слова: гипсовая залежь, распределение параметров и показателей, критерии гипсоносности, Пермский край.

Геометро-статистические исследования позволяют более надежно оценить влияние тех или иных природных факторов на формирование залежей полезных ископаемых. Теоретические основы и практические приемы таких исследований были разработаны В.Ф.Мягковым, они отражены в его многочисленных статьях и монографии «Геохимический метод парагене-тического анализа руд» [5]. Некоторые аспекты геометро-статисти-ческих обобщений геологической информации рас-

смотрены и нами в недавних публикациях [6, 7]. В данной статье приводятся результаты анализа соотношений параметров и качественных показателей минерального скопления на примере гипсовой залежи Кругловского месторождения.

Гипсовые толщи в Предуралье образовались на площади развития сульфатных отложений вдоль долин рек и оврагов, зон умеренной трещиноватости и разрывных нарушений, литологических контактов [1– 3]. Эти геоморфологические и структурно-тектонические элементы способствовали проникновению поверхностных вод в ангидритовую толщу. Здесь они соединялись с подземными минерализованными водами, уменьшая их концентрацию. Происходило совместное интенсивное растворение ангидритов, а затем и связывание частиц растворенного в воде веще-

[8–12]. На участках, приуроченных к долинам крупных рек (например, к долине Камы), и там, где ангидриты наиболее трещиноватые, процесс гидратации проходил глубже. Мощность гипсовой толщи в таких местах может достигать более 20 м.

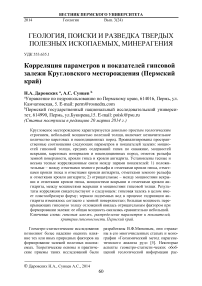

Кругловское месторождение гипса расположено в 13,5 км юго-юго-западнее г. Кунгура. Продуктивная гипсовая залежь слагает верхнюю часть демидковской пачки. Залегание пачки горизонтальное или близкое к горизонтальному. Толща гипсов и ангидритов включает прослои доломитов, переходные между ними разности, карстовые породы, а также редкие прослои мергелей и песчаников (рис.1). Месторождение представляет собой пластообразную залежь гипса размером 800 х 710 м, мощностью от 3,0 до 15,2 м.

ства с молекулами воды, т.е. гидратация

Рис. 1 . Геолого-литологический разрез месторождения по линии 2 (горизонтальный масштаб 1:10 400): 1– глина песчаная, 2 – брекчия карстовая, 3 – гипсы, 4 – ангидриты, 5 – известняки, 6 – доломиты, 7 – гипсодоломиты, 8 – ангидритодоломиты, 9 – известняки глинистые вывет-релые

В тектоническом отношении объект Русской плиты, на восточном крыле Бым- расположен в пределах восточной части ско-Кунгурской впадины. Основной вод ной дреной для Кругловского месторож- дения служит р. Ирень, расстояние от западной границы месторождения до ее долины составляет 1 км.

Продуктивная залежь сложена гипсами трёх основных разновидностей – белыми, светло-серыми и серыми. Светло-серые гипсы местами имеют слабый коричневатый оттенок, а белые – желтоватый. Белые разновидности гипсов на месторождении приурочены преимущественно к верхней части разреза гипсовой толщи.

Гипсы продуктивной залежи имеют структуру разнозернистую, преобладают мелко- и среднезернистые структуры с размером зёрен 0,1–1,0 мм. Визуально структура подобных гипсов на изломе сахаровидная.

Текстуры гипсов обусловлены наличием прожилков, характером слоистости и мощностью слоев. Прожилки представляют собой трещины, заполненные мергелем или доломитом. Иногда в трещинах наблюдаются волокнистый белый селенит и пластинчатый гипс, органический материал и гидроокислы железа.

На месторождении развиты в основном мелкосетчатые текстуры, реже наблюдаются пятнистые, сетчатые, пятнистомелкосетчатые и другие. На некоторых участках встречаются также кавернозные, брекчиевидные и пятнисто-слоистые текстуры.

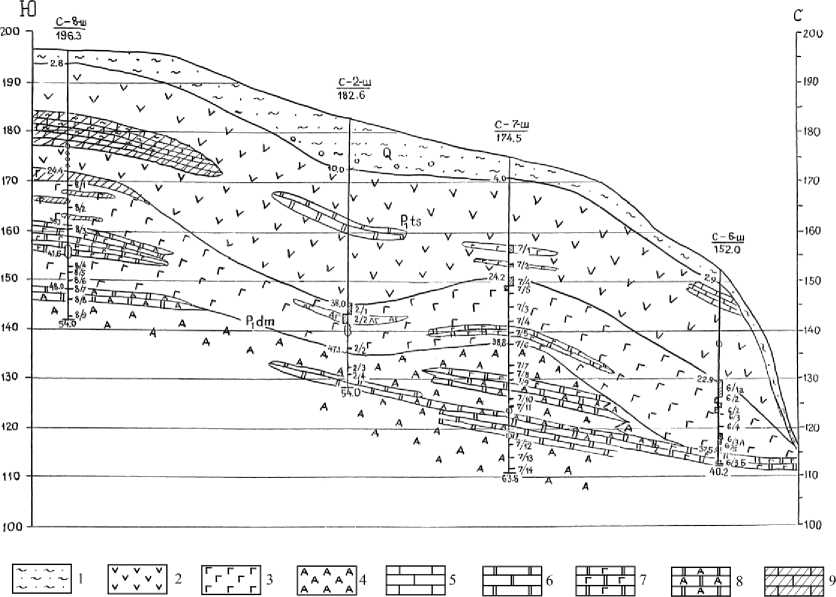

Качество гипса Кругловского месторождения удовлетворяет требованиям ГОСТа 4013-82 «Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства вяжущих материалов. Технические условия». По содержанию гипса на месторождении выделяют 4 сорта гипсового камня: первый сорт – более 95%, второй – 90 - 95 %, третий – 80 - 90%, четвертый – 70 - 80 %. Средневзвешенные содержания сортов гипса в продуктивной залежи по 30 скважинам: второй сорт – 60,0 %, третий – 26,7 %, четвертый – 13,3 %. В соответствии с техническим заданием недропользователя при оконтуривании продуктивной залежи интервалы гипса четвертого сорта из подсчета запасов были исключены. Модель распределения содержаний гипса в залежи дана на рис. 2 [4].

Участки С содержанием гипса:

!3 Скважина, сЕ номер

93.0 Содержание гипса в полезной толще. %

Рис. 2. Схема распределения участков по сортам гипса

90-95% (2-й сорт)

80 - 90 % (3-й сорт)

70- 80 % (4-й сорт)

Границы запасов кат. С|

Минеральный состав залежи (%): гипс оксид железа + оксид алюминия + нерас-– 87,88; ангидрит – 7,37; доломит – 3,82; творимый глинистый остаток – 1,22. Ми- неральному составу продуктивной залежи с корректировкой на средневзвешенное содержание гипса (87,88 %) отвечает следующий химический состав (%): CaO – 32,84; MgO – 0,83; SO3 – 45,20; п.п.п. – 18,39; Fe2O3 – 0,25; Al2O3 – 0,17; нерастворимый остаток – 0,80.

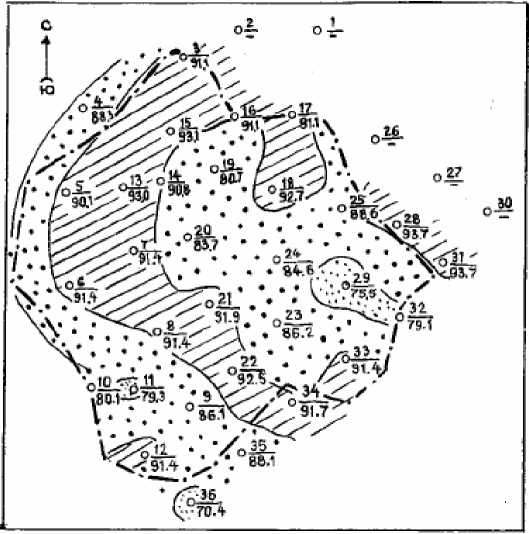

Средняя мощность гипсовой залежи равна 8,15 м. Участки с высокой мощностью приурочены к центральной части месторождения, занимая 80 % площади залежи (рис.3). Подошва залежи неровная, наблюдается пологое погружение подошвы от центральной части в север-северо-западном и юг-юго-восточном направлениях. При наложении плана изомощности полезной толщи на план изогипс подошвы в центральной части месторождения в субширотном направлении отмечается почти полное совпадение участков развития максимальных мощностей толщи и наиболее приподнятой части залежи. Следовательно, здесь находится утолщённый свод гипсовой залежи.

Степень выветривания гипсов месторождения изменяется от слабо затронутых выветриванием до выветрелых и сильно выветрелых разностей. На месторождении преобладают гипсы, затронутые выветриванием, средней крепости и довольно крепкие. Отдельные интервалы керна представлены сильно выветрелыми породами, где керн в виде гипсовой муки, дресвы и щебня. Наличие небольших по мощности провалов бурового снаряда с перемычками гипса подтверждает общий вывод о средней крепости пород. Гипсы месторождения являются преимущественно среднетрещиноватыми породами, в меньшей степени – слаботрещиноватыми.

Рис. 3. Схема распределения участков с различной мощностью полезной толщи

Керн наблюдается в виде столбиков, плиток и щебня с дресвой.

Подземный карст фиксируется провалами бурового снаряда в пустотах, а также интервалами глин с дресвой и щебнем коренных карстующихся пород. При бурении на месторождении провалы наблюда- лись по всем литологическим разностям пород. Мощность провалов по полезной толще изменялась от 0,2 до 1,8 м. Заполненные карстовые пустоты наблюдались чаще всего в подстилающих отложениях, в полезной толще они редки. При исключении из подсчета запасов карстовых ин- тервалов мощностью менее 0,5 м закар-стованность полезной толщи низкая и равна 2,8 %.

Гипсы перекрываются сульфатно-карбонатными отложениями тюйской пачки иренской свиты и песчаноглинистыми отложениями четвертичной системы. Основная часть отложений тюй-ской пачки преобразована в карстовую брекчию. Средняя мощность вскрышных отложений составляет 22,5 м, минимальная мощность вскрыши (до 4-5 м) наблюдается в западной части месторождения. Коэффициент вскрыши равен 1,4 м3/т или 3,1 м3/м3. Снизу продуктивная залежь подстилается ангидритами, некондиционными гипсами и доломитами демидков-ской же пачки.

Месторождение по сложности геологического строения отнесено к 1-й группе:

оно характеризуется довольно простым геологическим строением, небольшой мощностью полезной толщи, включает незначительное количество карстовых и некондиционных пород.

На рассматриваемом месторождении после геометризации основных показателей гипсовой залежи [4] была произведена их математическая корреляция. Проанализированы пространственные соотношения следующих показателей: мощностей гипсовой толщи, средних содержаний гипса по скважине, мощностей вскрыши, карстовых интервалов и некондиционных пород, отметок рельефа земной поверхности, кровли гипса и кровли ангидрита. Вычислены парные линейные коэффициенты корреляции (таблица).

Корреляционная матрица показателей Кругловского месторождения

|

Показатель |

Мощность гипсовой толщи, м |

Среднее содержание гипса, % |

Мощность вскрыши, м |

Мощность карстовых ин-тервалов, м |

Мощность некон-дици-онных пород, м |

Отметка земного рельефа, м |

Отметка кровли гипса, м |

|

Среднее содержание гипса, % |

+0,02 |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Мощность вскрыши, м |

- 0,30 |

- 0,09 |

1 |

– |

– |

– |

– |

|

Мощность карстовых интервалов, м |

- 0,23 |

-0,04 |

+ 0,04 |

1 |

– |

– |

– |

|

Мощность некондиционных пород, м |

- 0,02 |

- 0,73 |

- 0,10 |

- 0,23 |

1 |

– |

– |

|

Отметка земного рельефа, м |

-0, 16 |

- 0,16 |

+0,15 |

+0,34 |

+0,05 |

1 |

– |

|

Отметка кровли гипса, м |

+0,18 |

+0,01 |

-0,58 |

+0,13 |

+0,02 |

+0,65 |

1 |

|

Отметка кровли ангидрита, м |

-0,08 |

-0,08 |

-0,46 |

+0,21 |

-0,04 |

+0.38 |

+0,65 |

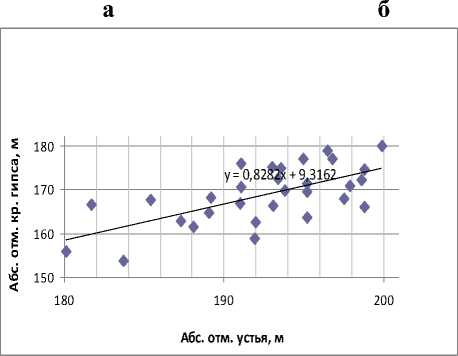

Довольно тесные положительные кор- телей (рис. 4,а) отметка земного рельефа – реляционные связи между парами показа- отметка кровли гипса (r = +0,65), отметка кровли гипса – отметка кровли ангидрита (r = +0,65) и отметка земного рельефа – отметка кровли ангидрита (r = +0,38) свидетельствуют о следующем: 1) на месторождении зеркало подземных вод в процессе гидратации ангидрита было субпараллельно земному рельефу; 2) обе поверхности гипсовой толщи, кровля и подошва (кровля ангидрита), залегают в основном конкордантно; 3) локальная несогласованность этих поверхностей обусловлена различной трещиноватостью перекрывающих пород и самой гипсовой толщи. Следовательно, несмотря на существенные колебания отметок кровли гипса и кровли ангидрита, гипсовая залежь в целом имеет пластообразную форму с небольшим, как отмечено выше, раздувом в центральной части. Контуры гипсовой толщи в разрезе грубопараллельны земной поверхности месторождения.

Слабые отрицательные связи между другими показателями – мощность вскрыши - отметка кровли гипса (r = – 0,58), мощность вскрыши - отметка кровли ангидрита (r = –0,46) – служат подтверждением, высказанным выше суждениям. Очевидной является тесная отрицательная связь показателей среднее содержание гипса - мощность некондиционных пород в гипсовой толще.

Наличие отрицательных же связей между мощностью вскрыши и мощностью гипсовой толщи (r = –0,33) позволяет предположить, что большая мощность перекрывающих гипсовую толщу пород тюйской пачки и четвертичных отложений явилась отрицательным фактором при формировании залежи: ее общая мощность оказалась сравнительно небольшой. В таких условиях процессы гидратации в ангидритовом слое протекали, видимо, с меньшей интенсивностью.

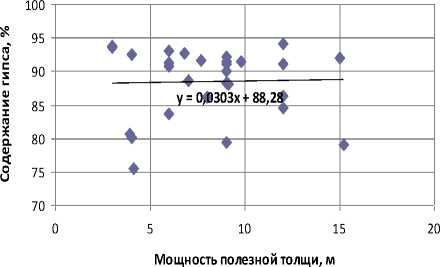

Рис.4. Графики корреляции показателей гипсовой толщи месторождения

Остальные показатели залежи не имеют корреляционных связей, в частности не фиксируется связь между средними содержаниями гипса по скважинам и мощностью гипсовой толщи (рис. 4б). Действительно, сопоставляя планы в изолиниях этих показателей, можно видеть пространственное несовпадение выделенных участков по качеству гипсов и мощности. Так, участки развития гипсов второго и третьего сортов приурочены к частям залежи как с повышенной мощностью, так и с пониженной.

Список литературы Корреляция параметров и показателей гипсовой залежи Кругловского месторождения (Пермский край)

- Даровских Н.А. Геология и прогнозирование месторождений поделочного гипса на примере Пермской области: автореф. дис.. канд. наук. Пермь, ПГУ, 1999. 19 с.

- Даровских Н.А., Кудряшов А.И. Геология и поиски месторождений поделочного гипса/ГИ УрО РАН. Пермь, 2001. 161 с.

- Даровских Н.А., Сунцев А.С. Особенности строения гипсовой залежи южного участка Ергачинского месторождения//Вестник Пермского университета. Геология. 2013. Вып.1 (18). С. 66-71.

- Даровских Н.А., Сунцев А.С. Факторы гипсоносности на Кругловском месторождении в Пермском крае//Современные проблемы науки и образования. 2013. № 5.

- Мягков В. Ф. Геохимический метод парагенетического анализа руд. М.: Недра, 1984. 126 с.

- Сунцев А.С. О генетической интерпретации структур корреляционных полей компонентов//Вестник Пермского университета. Геология. 2009. Вып.10 (36). С. 46-53.

- Сунцев А.С. Генетический аспект исследований структур корреляционных полей компонентов//Современные проблемы науки и образования. 2012. № 6.

- Azam S. Study on the geological and ngineering aspects of anhydrite/gypsum transition in the Arabian Gulf coastal deposits//Bull. Eng. Geol. Env. 2007. № 66. Р. 177185.

- Conley R.F. & Bundy W.M. Mechanism of gypsification//Geochim. Cosmochim. Acta. 1958. Vol. 15. Р. 57-72.

- Hardie L.A. The Gypsum-anhydrite equilibrium at one atmosphere pressure//Am. Mineral. 1967. Vol. 52. Р. 171-199.

- MacDonald, G.J.F. Anhydrite-gypsum equilibrium relations//Am. J. Sci. 1953. Vol. 251, № 12. Р. 884-898.

- Sievert T., Wolter A. & Singh N.B. Hydrata-tion of anhydrite of gypsum (CaSO4.II) in ball mill//Cement and Concerete Research. 2005. Vol. 35. Р. 623-630.