Корреляция рецидива пневмоторакса с наличием булл в легком

Автор: Шевченко Ю.Л., Аблицов Ю.А., Василашко В.И., Аблицов А.Ю., Орлов С.С., Мальцев А.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.10, 2015 года.

Бесплатный доступ

Актуальность: рецидив первичного спонтанного пневмоторакса (ПСП) после первого эпизода ПСП составляет до 62% от всех пациентов с данной патологией. Разработанные оперативные вмешательства по профилактике рецидивов ПСП, позволяют снизить этот процент до 0-25. Однако оперативные вмешательства выполняются после развития рецидива или после развития двустороннего/контралатерального ПСП. Патогенез развития ПСП, хотя и существуют альтернативные теории, принято связывать с буллезными изменениями легких. Основными методами эффективного выявления булл является компьютерная томография органов грудной клетки (КТ ОГК) и видеоторакоскопия (ВТС), однако до конца не определен оптимальный из них. В то же время, остается до конца не выясненным влияние наличия булл на развитие рецидива ПСП. Материалы и методы: за 8 лет в НМХЦ им. Н.И.Пирогова было проведено лечение 180 пациентов с диагнозом ПСП и его рецидивами. С целью проведения исследования оно было разбита на 3 этапа. Первый направлен на определение эффективности методов выявления буллезных изменений, два других для определения влияния булл на развитие рецидива ПСП. При статистической оценке результата применялся точный критерий Фишера, критерий Мак-Нимара, а так же принцип построения кривой выживаемости (исход-рецидив). Результаты: буллезные изменения диагностированы у 74,1% пациентов с ПСП. При КТ ОГК буллезные изменения выявлены у 65,2%, а при ВТС у 79% пациентов. Уровень рецидивов у пациентов после первого эпизода ПСП составил 80,4%. У пациентов с выявленными буллезными изменениями после первого эпизода ПСП рецидив наступил в 90,5% случаев, а у пациентов без булл в 64,1%. Медиана развития рецидивов после первого эпизода ПСП составила 4 месяца. Уровень рецидивов у пациентов после оперативных вмешательств составил 8,8%. У пациентов с выявленными буллезными изменениями рецидив наступил в 8,5% случаев, а у пациентов без булл в 10,5%. У 77,8% пациентов рецидив наступил в 1 год после оперативного вмешательства. Выводы: КТ ОГК является предпочтительным методом для выявления буллезных изменений легких. При обнаружении буллезных изменений легких, вне зависимости от их размера, показано оперативное вмешательство по профилактике рецидива ПСП.

Первичный спонтанный пневмоторакс, буллезная эмфизема, рецидивирующий спонтанный пневмоторакс

Короткий адрес: https://sciup.org/140188423

IDR: 140188423 | УДК: 616.25-003.219-089.168.7

Текст научной статьи Корреляция рецидива пневмоторакса с наличием булл в легком

Актуальность

Частота первичного спонтанного пневмоторакса (ПСП) составляет 18–28 на 100000 населения среди мужчин и 1,2–6,0 на 100000 населения среди женщин [11, 19]. Общеприняты три метода лечения ПСП: наблюдение (консервативное лечение), пункция плевральной полости, дренирование плевральной полости. Наиболее эффективным, хотя и более инвазивным методом считается дренирование плевральной полости с эффективностью достигающей 100% [11]. Однако основной проблемой ПСП являются его частые рецидивы, в частности после первого эпизода ПСП от 25% до 62% [14, 23], а после второго до 83% [23]. С целью уменьшения частоты рецидивов были разработаны методы оперативного вмешательства по его профилактике, что позволило снизить процент рецидивов до 0–25 [6, 8, 9, 12, 16, 20, 21]. Основные методы оперативного вмешательства можно разделить на три группы: химический плевродез, при котором используют различные склерозанты [3, 7], методы механического плевродеза, такие как апикальная плеврэктомия, аргон-усиленная и холодноплазменная коагуляция плевры [2], а так же абразивное действие на париетальную плевру [15] и методы которые комбинируют химический и механический плевродез. Однако оперативные вмешательства чаще выполняют после развития рецидива или после развития двустороннего/контралатерального ПСП. В июне 2014 года на IV Международном конгрессе «Актуальные направления современной кардио-торакальной хирургии» были приняты национальные клинические рекомендации по лечению спонтанного пневмоторакса. Одним из показаний к плановому оперативному вмешательству рекомендовано считать наличие буллезных изменений легкого [1]. Раннее профилактическое оперативное вмешательство при наличии буллезных измене-

ний в легких уже после первого эпизода ПСП позволит снизить количество рецидивов.

Патогенез развития ПСП и его рецидивов принято связывать с разрывом субплевральных булл [23]. Однако, существуют и альтернативные теории, которые связывают развития ПСП с дистальным воспалением дыхательных путей, наследственной предрасположенностью, дефицитом α 1 антитрипсина, анатомическими аномалиями бронхиального дерева, апикальной ишемией верхушки легкого, низким индексом массы тела, аномалией развития соединительной ткани, а так же с влиянием концентрации алюминия в плазме крови [19, 23]. В свою очередь, буллезные изменения легких у пациентов с ПСП выявляют в 48–100%, в то время как у пациентов без ПСП лишь в 20%. В частности при КТ ОГК их выявляют в 81–90% случаях [4, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23], при торакоскопии в 48–79%, при торакотомии в 93–100%, при ВТС (VATS) в 76–100% и при стернотомии в 93% случаев [22].

Наиболее информативными на данный момент методами выявления булл являются КТ ОГК и ВТС (VATS). Учитывая частоту обнаружения буллезных изменений легких у пациентов с ПСП, нередко проводится прямая зависимость между наличием булл и развитием ПСП и его рецидивом. В то же время, при исследованиях пациентов, с рецидивом ПСП и выполненной ранее атипичной резекцией буллезноизмененного участка легкого, повторных изменений не обнаруживают [35]. Таким образом, остается до конца не выясненным влияние наличия булл на развитие рецидива ПСП.

Материалы, методы и результаты

С 2005 по 2013 год в НМХЦ им Н.И. Пирогова было проведено лечение 180 пациентов с диагнозом ПСП и его рецидивами (259 госпитализаций). Эту выборку пациентов составили 134 мужчины и 46 женщин, средний возраст со стандартным отклонением составил 30,5 ± 11 лет, 36,4 ± 12,9 лет соответственно.

Исследование 180 пациентов было разделено на 3 этапа.

При статистической оценке результата применялся односторонний и двусторонний точный критерий Фишера, расчет производился при помощи программы Fisher’s Exact test. Так же, при анализе повторных изменений, применялся критерий Мак-Нимара. Для расчета медианы наступления рецидивов применялся метод кривой выживаемости (исход-рецидив).

КТ ОГК была проведена 135 пациентам из 180, буллезные изменения были обнаружены у 88 (65,2%) пациентов. ВТС была произведена 143 пациентам из 180, буллезные изменения были обнаружены у 113 (79%). Суммарно при КТ и при оперативных вмешательствах буллезные изменения были обнаружены у 129 пациентов из 174, что составило 74,1%. У 6 пациентов, как КТ, так и операция не выполнялись.

КТ ОГК и следующее за ним оперативное вмешательство проведено 104 пациентам из 180, у 15 (14,4%) пациен- тов буллы, как при КТ, так и на операции не обнаружены, у 4 пациентов буллы при КТ обнаружены, но на операции их выявить не удалось. У 14 пациентов при КТ буллы не диагностированы, хотя при ВТС они выявлены, таким образом буллы были обнаружены у 85,6% пациентов, которые подверглись двум типам диагностики.

При дальнейшем проведении первого этапа работы была сформирована группа из 89 пациентов (72 мужчины и 17 женщин, средний возраст 29,3 ± 10,5 и 31,2 ± 12 соответственно), которым были проведены оба вида диагностики, обязательным критерием отбора было обнаружение буллезных изменений.

После проведения исследования были получены следующие результаты: при КТ ОГК буллезные изменения выявлены у 75 (84,3%) пациентов из 89, а при ВТС изменения выявлены у 85 (95,5%) пациентов, полученные данные сведены в таблицу (таб. 1).

С целью статистического анализа получена таблица для применения критерия Мак-Нимара, где «+» отмечено обнаружение буллезных изменений, а «-» соответственно их отсутствие (таб. 2).

При статистическом анализе этой группы пациентов получено: х2 = 4,5, v = 1, следовательно критическое значение х2 = 3,841, р < 0,05.

На втором этапе была проведена оценка влияния наличия булл на развитие рецидива ПСП у пациентов без/до оперативного вмешательства по профилактике рецидива ПСП.

Во второй этап работы вошли 102 пациента из 180, которым до развития рецидива или в течение года после первого эпизода ПСП не было проведено оперативное вмешательство с целью профилактики рецидива ПСП. Из них 30 женщин и 72 мужчины, средний возраст составил 34,8 и 31,8 лет соответственно.

83 пациентам проведена КТ ОГК после полного расправления легкого и удаления дренажной трубки. Оставшимся 19 пациентам было проведено оперативное лечение в виду рецидивирующего течения ПСП, вследствие чего наличие буллезных изменений были оценены

Табл. 1. Сравнение эффективности обнаружения буллезных изменений при КТ ОГК И ВТС

|

КТ ОГК |

ВТС |

|

|

Буллы есть |

75 (84,3%) |

85 (95,5%) |

|

Булл нет |

14(15,7%) |

4 (4,5%) |

|

Итого |

89 |

|

Табл. 2. Для применения критерия Мак-Нимара

|

КТ ОГК |

|||

|

+ |

- |

||

|

ВТС |

+ |

71 |

14 |

|

- |

4 |

0 |

|

интраоперационно по классификации Vanderschueren (таб. 3).

Из 83 пациентов 58 выполнено оперативное лечение при развитии рецидива ПСП.

В свою очередь, 102 пациента были разделены на 2 группы: 1 группа пациенты с наличием булл – 63 и 2 группа пациентов без булл – 39, как на КТ ОГК, так и при операции.

При сравнении двух групп пациентов до оперативного вмешательства выявлено, что в 1 группе рецидив наступил у 57 пациентов из 63 (90,5%), во 2 группе у 25 пациентов из 39 (64,1%). Суммарный уровень рецидивов у пациентов после первого эпизода ПСП составил 80,4%. (таб. 4)

При статистическом анализе этих двух групп пациентов использовался двусторонний точный критерий Фишера р = 0,001.

Табл. 3. Классификация Vanderschueren

Vanderschueren

I тип – эндоскопически нормальное легкое

II тип – плевропульмональные сращения

III тип – небольшие блебы или буллы до 2 см в диаметре

IV тип – большие буллы более 2 см в диаметре

В среднем рецидивы наступали через 15,4 месяцев, однако у 47 (57,3%) пациентов рецидив наступил в первые шесть месяцев после первого эпизода ПСП, у 17 (20,7%) пациентов рецидив наступил на 7–12 месяц, у 8 (9,8%) в течение второго года, у 3 (3,7%) в течение 3–4 года, а у 7 (8,5%) пациентов более чем через 4 года, максимальный срок составил 14 лет.

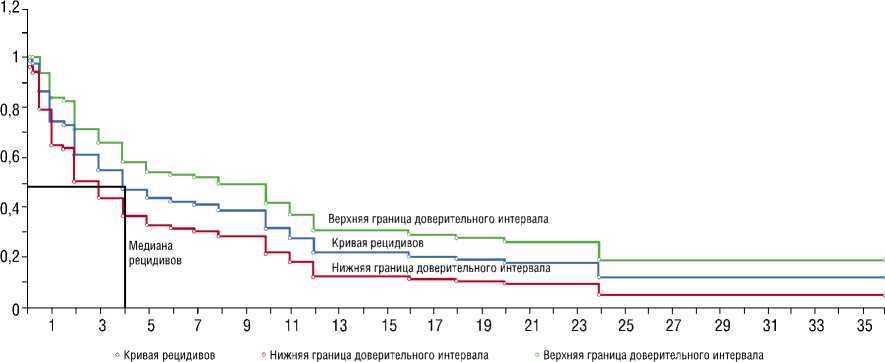

Используя принцип построения кривой выживаемости, был составлен график кривой рецидивов с 95% доверительными интервалами, из которого можно выявить медиану рецидивов равную 4 месяцам (рис. 1).

Размер булл при ВТС оценивался по классификации Vanderschueren, с целью упрощения расчетов, размер булл при КТ ОГК был так же распределен по этим типам, таким образом, у 6 пациентов с буллами и отсутствием рецидива III тип (< 2 см) – 5 (83,3%), IV тип (> 2 см) – 1 (16,7%). У 57 пациентов с буллами и развившимся рецидивом ПСП III тип (< 2 см) – 42 (79,2%), IV тип (> 2 см) – 11 (20,8%). У 4 пациентов данных о размере булл нет.

С целью оценки влияния размера булл на его рецидив была составлена таблица (таб. 5).

При статистическом анализе этих двух групп пациентов использовался односторонний точный критерий Фишера р = 0,65, двусторонний р = 1,00.

В рамках третьего этапа работы была проведена оценка влияния наличия булл на развитие рецидива ПСП у пациентов после оперативного лечения по профилактике рецидива ПСП.

Табл. 4. Оценка влияния наличия булл на развитие рецидива ПСП у пациентов Табл. 5. Оценка влияния размера булл на развитие рецидива после первого без/до оперативного вмешательства по профилактике рецидива эпизода ПСП

ПСП

|

Буллы есть |

Булл нет |

Итого |

|

|

Рецидив есть |

57 (90,5%) |

25 (64,1%) |

82 (80,4%) |

|

Рецидива нет |

6 (9,5%) |

14 (35,9%) |

20(19,6%) |

|

Итого |

63(61,8%) |

39 (38,2%) |

102 |

|

III тип |

IV тип |

Итого |

|

|

Рецидив есть |

42 (79,2%) |

11(20,8%) |

53 |

|

Рецидива нет |

5 (83,3%) |

1 (16,7%) |

6 |

|

Итого |

47 (79,7%) |

12 (20,3%) |

59 |

Рис. 1. Кривая рецидивов с 95% доверительным интервалом

В третий этап вошло 102 пациента из 180, которым проведено оперативное вмешательство по профилактике рецидива ПСП в объеме: атипичная резекция легкого, апикальная плеврэктомия и химический плевродез йо-допироном. Наблюдение послеоперационного периода продолжалось не менее 1 года или до рецидива ПСП. Из них 24 женщины и 78 мужчин, средний возраст которых составил 33,7 ± 11,5 и 31,3 ± 10,5 лет соответственно.

75 пациентам было выполнено КТ ОГК до оперативного вмешательства при полном расправлении легких и удаления дренажных трубок. Оставшимся 27 пациентам оперативное вмешательство было проведено без КТ ОГК ввиду рецидивирующего течения ПСП, вследствие чего буллезные изменения были оценены интраоперационно по классификации Vanderschueren (таб. 3).

Далее, 102 пациента были разделены на 2 группы: 1 группу составили пациенты с наличием булл – 83, 2 группу составили пациенты без булл – 19, как на КТ ОГК, так и на операции.

При сравнении этих групп пациентов после оперативного вмешательства выявлено, что в 1 группе рецидив наступил у 7 пациентов из 83 (8,5%), во второй группе у 2 пациентов из 19 (10,5%). Суммарный уровень рецидивов у пациентов после оперативных вмешательств составил 8,8% (таб. 6).

Табл. 6. Оценка влияния наличия булл на развитие рецидива ПСП у пациентов после оперативного лечения по профилактике рецидива ПСП

|

Буллы есть |

Булл нет |

Итого |

|

|

Рецидив есть |

7 (8,5%) |

2 (10,5%) |

9 (8,8%) |

|

Рецидива нет |

76 (91,5%) |

17 (89,5%) |

93 (91,2%) |

|

Итого |

83 (81,4%) |

19 (18,6%) |

102 |

При статистическом анализе этих двух групп пациентов использовался односторонний точный критерий Фишера р = 0,53, двусторонний р = 0,67. В среднем рецидивы наступали через 11,1 месяцев, в 1 год рецидив наступил у 7 (77,8%) пациентов, у 1 в течение второго года и еще у 1 через 5 лет после оперативного лечения.

Размер булл оценивался по классификации Vand-erschueren, таким образом, у 76 пациентов с буллами и отсутствием рецидива III тип (< 2 см) – 41 (53,9%), IV тип (> 2 см) – 25 (46,1%). У 7 пациентов с буллами и развившимся рецидивом ПСП III тип (< 2 см) – 5 (71,4%), IV тип (> 2 см) – 2 (28,6%). У 10 пациентов данных о размере булл нет.

Выводы

-

1. Буллезные изменения в легких диагностируются у 74,1% пациентов с ПСП.

-

2. ВТС более эффективна для выявления буллезных изменений, чем КТ ОГК. Это утверждение является статистически значимым.

-

3. Наличие буллезных изменений в легких увеличивает вероятность развития рецидива после первого эпи-

- зода ПСП. Это утверждение является статистически значимым.

-

4. Рецидив ПСП, после первого эпизода, развиваются в первые 4 месяца с частотой более 50%.

-

5. Развитие рецидива ПСП после первого эпизода не зависит от размера буллезных изменений.

-

6. Наличие буллезных изменений в легких (до операции) не влияет на вероятность рецидива после проведенного оперативного вмешательства по профилактике рецидива ПСП. Однако отмечается увеличение процента рецидива при не выявленных буллезных изменениях, что вероятнее всего связано с неизбирательностью проведения атипичной резекции легкого.

Учитывая сделанные выводы можно сделать следующее заключение:

-

1. Учитывая обнаружение булл только у 74,1% пациентов, незначительную разность в эффективности (13,2%), невозможность при ВТС выявить внутриле-гочные изменения, а так же неинвазивность метода, отсутствие необходимости анестезии, большую доступность и распространенность, возможность амбулаторного выполнения – КТ ОГК, хотя и с меньшей эффективностью, является предпочтительным методом для выявления буллезных изменений легких. Всем пациентам при развитии первого эпизода ПСП показано выполнение КТ ОГК, после разрешения пневмоторакса.

-

2. При обнаружении буллезных изменений легких, вне зависимости от их размера, показано оперативное вмешательство по профилактике рецидива ПСП.

-

3. Во время оперативного вмешательства, у пациентов без буллезных изменений на КТ ОГК, требуется уделять больше внимания ревизии легкого с целью более избирательной его резекции.

Список литературы Корреляция рецидива пневмоторакса с наличием булл в легком

- Акопов А.Л., Жестков К.Г., Корымасов Е.А., Паршин В.Д., Порханов В.А., Разумовский А.Ю., Сигал Е.И., Яблонский П.К., Cassivi S., Massard G., Ruffini E., Varela G. Национальные клинические рекомендации по лечению спонтанного пневмоторакса: //Ассоциация Торакальных Хирургов России. 2014. URL: http://thoracic.ru/?page_id=36. (Дата обращения: 10.10.2014).

- Гладышев Д.В. Видеоторакоскопия в комплексном лечении спонтанного пневмоторакса//диссертация.. кандидата медицинских наук: 14.00.27. Гладышев Д.В. -Санкт-Петербург, 2004.-С.131.

- Alayouty H.D., Hasan T.M., Alhadad Z.A., Barabba R.O. Mechanical versus chemical pleurodesis for management of primary spontaneous pneumothorax evaluated with thoracic echography//Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery. -2011 -Vol.13 -P. 475-479.

- Baumann M.H. Management of Spontaneous Pneumothorax//Clin. Chest Med. -2006 -Vol.27 -P. 369-381.

- Baumann M.H., Strange С, Heffner J.E., Light R., Kirby T.J., Klein J., Luketich J.D., Panacek E.A., Sahn S.A. AACP Pneumothorax Consensus Group. Management of spontaneous pneumothorax: an American College of Chest Physicians Delphi consensus statement//Chest. -2001, Feb. -Vol.119 (2). -P. 590-602.

- Chhajed P.N., Tamm M. Long-term follow-up of thoracoscopic talc pleurodesis for primary spontaneous pneumothorax//Eur. Respir. J. -2007 -Vol.30. -P. 598-602.

- Chung W.J., Jo W-M., Ho Lee S., Son H. S., Taik Kim K. Effects of Additional Pleurodesis with Dextrose and Talc-Dextrose Solution after Video Assisted Thoracoscopic Procedures for Primary Spontaneous Pneumothorax//J. Korean Med. Sci. -2008 -Vol.23. -P. 284-7.

- Estrada Salo G., Farina Rios C, Fibla Alfara J.J., Gomez Sebastian G., Unzueta M.C., Leon Gonzalez C. Spontaneous pneumothorax: pleurodesis with an iodopovidone hydroalcoholic solution//Arch. Bronconeumol. -2003, Apr. -Vol.39 (4). -P. 171-4.

- Huh U., Kim Y-D., Su Cho J., IH., Lee J.G., Ho Lee J. The Effect of Thoracoscopic Pleurodesis in Primary Spontaneous Pneumothorax: Apica Parietal Pleurectomy versus Pleural Abrasion//Korean J. Thorac. Cardiovasc. Surg. -2012, October. -Vol.45 (5) -P. 316-319.

- Henry M., Arnold Т., Harvey J., on behalf of the BTS Pleural Disease Group, a subgroup of the BTS Standards of Care Committee. BTS guidelines for the management of spontaneous PneumoThorax//Thorax. -2003 -Vol. 58 (Suppl II). -P. 39-52.

- Kelly A-M. Treatment of primary spontaneous pneumothorax//Curr. Opin. Pulm. Med. -2009 -Vol.15. -P. 376-379.

- Kaneda H., Nakano Т., Taniguchi Y., Saito Т., Konobu Т., Saito Y. Threestep management of pneumothorax: time for a re-think on initial management//Interact. Cardiovasc. Thorac. Surg. -2012, Nov.

- LUH S. Diagnosis and treatment of primary spontaneous pneumothorax//J. Zhejiang Univ-Sci. B. (Biomed & Biotechnol). -2010 -Vol. 11(10). -P. 735-744.

- MacDuff A., Arnold A., Harvey J.; BTS Pleural Disease Guideline Group. Management of spontaneous pneumoThorax: British Thoracic Society Pleural Disease Guideline 2010//Thorax. -2010, Aug. -Vol.65. -Suppl. 2 -P. 18-31.

- Moreno-Merino S., Congregado M., Gallardo G., Jimenez-Merchan R., Trivino A., Cozar F., Lopez-Porras M., Loscertales J. Comparative study of talc poudrage versus pleural abrasion for the treatment of primary spontaneous pneumothorax//Interact. Cardiovasc. Thorac. Surg. -2012, Jul. -Vol.15 (1) -P. 81-5.

- Mahmodlou R., Rahimi-Rad M.H., Alizadeh H. Efficacy and safety of iodopovidone pleurodesis through chest tube in spontaneous pneumothorax//Pneumologia. -2011, Apr.-Jun. -Vol.60 (2) -P. 78-80.

- Mackenzie S.J., Gray A. Primary spontaneous pneumothorax: why all the confusion over first-line treatment?//J. R. Coll. Physicians Edinb. -2007 -Vol.37. -P. 335-338.

- Noppen M., Alexander P., Driesen P., Slabbynck H., Verstraete A., on behalf of the 'Vlaamse Werkgroep voor Medische Thoracoscopie en Interventionele Bronchoscopie’. Quantification of the Size of Primary Spontaneous Pneumothorax: Accuracy of the Light Index//Respiration. -2001. -Vol. 68. -P. 396-399.

- Noppen M. Spontaneous pneumothorax: epidemiology, pathophysiology and cause//Eur. Respir. Rev. -2010 -Vol. 19. -Num. 117. -P. 217-219.

- PY Lee L., HY Lai M., Chiu, Leung M, Liu K., Chan. Management of primary spontaneous pneumothorax in Chinese children//Hong Kong Med. J. -2010. -Vol.16. -P. 94-100.

- Rena O., Massera F., Papalia E., Delia Pona C, Robustellini M., Casadio C. Surgical pleurodesis for Vanderschueren’s stage III primary spontaneous Pneumothorax//Eur. Respir. J. -2008 -Vol. 31. -P. 837-841.

- Schramel F.M.N.H., Postmus P.E., Vanderschueren R.G.J.R.A. Current aspects of spontaneous pneumothorax//Eur. Respir. J. -1997 -Vol. 10. -P. 1372-1379.

- Tschopp J.M., Rami-Porta R., Noppen M., Astoul P. Management of spontaneous pneumothorax: state of the art//Eur. Respir. J. -2006, Sep. -Vol. 28 (3). -P. 637-50.