Корреляционная взаимосвязь признаков семенной продуктивности у коллекционных сортов сои в условиях лесостепи Среднего Поволжья

Автор: Катюк Анатолий Иванович, Булатова К.А.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-3 т.20, 2018 года.

Бесплатный доступ

В условиях лесостепной зоны Среднего Поволжья в 2012-2017 гг. было проведено изучение корреляционных взаимосвязей признаков продуктивности у 70 образцов сои из коллекции ВИР. Все сорта относились к среднеранней группе спелости с продолжительностью вегетации 86-102 дней. Эксперимент проводился на опытном поле ФГБНУ Самарский НИИСХ. За все годы исследований достоверная положительная взаимосвязь масса зерна с растения прослеживалась с количеством семян (r = 0,72 - 0,99) и бобов (r = 0,94 - 0,59) с растения, а с остальными признаками (количество семян в бобе, масса 1000 семян, длина растения до первого боба) только в отдельные годы. Анализ путевых коэффициентов показал положительный прямой вклад в признак масса семян с растения следующих признаков: количество бобов на растении (R = 1,120 - 0,547), количество семян на растении (R = 1,223 - 0,697) масса 1000 семян (R = 0,653).

Соя, семенная продуктивность, изменчивость, корреляция, белок

Короткий адрес: https://sciup.org/148312408

IDR: 148312408 | УДК: 633.853

Текст научной статьи Корреляционная взаимосвязь признаков семенной продуктивности у коллекционных сортов сои в условиях лесостепи Среднего Поволжья

Знание закономерностей влияния каждого признака на семенную продуктивность, а также изменчивости признаков в конкретной зоне возделывания позволяет выявить их ценность в селекции на продуктивность, дает возможность оценить сорта и внести изменения в практику отбора и в элементы структуры урожая при моделировании новых сортов [1]. Изучение взаимосвязи признаков семенной продуктивности в условиях лесостепной зоны Среднего Поволжья за последние 50 лет не проводилось, поэтому полученные сведения будут ценными в селекции культуры на повышение семенной продуктивности и отбора ценных форм.

Задачи исследований: выявить методами математической статистики ценные признаки семенной продуктивности для построения модели сортов, идеальных для условий региона.

ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ, МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Всего было изучено 70 сортообразцов сои различных по эколого-географическому происхождению, относящихся к среднеранней группе спелости. Коллекционный материал поступил из ВИР, ВНИИМК им В.С. Пустовойта, и других научных учреждений страны.

Эксперимент проводился на опытном поле Самарского НИИСХ в 2012, 2013, 2015, 2016 и 2017 гг.

Булатова К.В., младший научный сотрудник лаборатории зернобобовых культур.

Коллекция высевалась сеялкой СН – 10Ц. Площадь делянок 3м2, повторность однократная. Агротехника в опыте общепринятая для Самарской обл. [2]. Предшественником во все годы был пар. В период вегетации сои проводили учеты, наблюдения согласно методическим рекомендациям ВИР [3]. Перед уборкой отбирали сноп из 25 растений для определения структуры урожая, длины стебля до первого образовавшегося на растении боба и длины стебля в целом. Статистическая обработка экспериментальных данных выполнена на основе методов дисперсионного, корреляционного анализов по методике Б.А. Доспехова [4] с использованием пакета программ АГРОС.

Почва опытного участка – чернозем обыкновенный среднесуглинистый. Содержание гумуса 4 %, азота легкогидролизуемого 122 кг/га, Р2О5 – 170 мг/кг и К2О – 140 мг/кг (по Чирикову), рН – 6,7.

Погодные условия. Погодные условия за годы испытаний различались контрастом температур и осадков. За период вегетации сои в 2012 г (102 дня) выпало 160 мм осадков, среднесуточная температура воздуха составила 21 0С; за вегетацию 2013 г (92 дня) выпало 221,4 мм осадков, а температура составила 200С; в 2015 г (90 дней) выпало осадков – 83,9 мм, температура – 20,1 0С; в 2016 г (86 дней) выпало осадков – 95,5 мм, температура – 22,4 0С; в 2017 г (94 дня) выпало осадков – 135,7 мм, температура – 19,1 0С. Среднемноголетние значения осадков и температур за период вегетации с.-х. культур (май – август) составляют 184,1 мм и 18,5 0С соответственно. Таким образом, по температуре воздуха за годы исследований наблюдалось превышение на 0,6 – 3,9 0С, а по осадкам - дефицит на 100,2 – 24,1 мм, по сравнению с многолетними значениями. Исключение составил 2013 г, когда выпало на 37,3 мм больше многолетней нормы осадков.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Основным лимитирующими факторами урожайности зерна сои в лесостепной зоне Среднего Поволжья является дефицит влаги в период вегетации культуры. Учитывая неравномерное и нестабильное выпадение осадков, нестабильный температурный режим воздуха по периодам вегетации культуры и по годам для лесостепи Среднего Поволжья необходимы сорта сои, способные вызревать в годы с недостатком тепла, а в случае поздних засух эффективно использующие почвенную влагу на налив зерна [5]. Поэтому скороспелость в сочетании с высокой семенной продуктивностью являются приоритетными при подборе исходного материала для селекционной работы.

Продолжительность вегетации сои в целом по годам менялась. Короткий период вегетации был в 2016 г - 86 дней, а длинный - 102 дня в 2012 г. В остальные годы продолжительность вегетации сои составила 90 – 94 дня.

За все годы исследований наибольшая семенная продуктивность сои была в 2013 г. В период образования завязи и налива бобов выпали обильные осадки при оптимальной 220С температуре воздуха. Масса семян с растения в среднем по сортам составила 13,0 г с колебаниями по сортам от 4 до 25 г.

В остальные годы климатические условия для формирования семенной продуктивности были не благоприятными. В критический для формирования семенной продуктивности период (цветение – налив) наблюдались дефицит осадков, тепла и суховеи. Масса семян с растения в 2012 году составила 5,6 г с колебаниями по сортам от 2,8 до 12,6 г, в 2016 – 3,7 г, колебания 1,8 – 5,8 г., в 2017 г – 2,8 г., колебания 1,8 – 4,7 г., и в 2015 – 1,9 г., колебания 1,0 – 4,4 г. (табл. 1.).

За годы наблюдений количество бобов на растении в целом по сортам варьировало от 38,7 шт. (2013г) до 8,1 (2015 г), количество семян на растении варьировало от 80,0 шт. (2013г) до 15,9 шт. (2015г), количество семян в бобе – от 2,2 (2012г) до 1,9 (2015, 2016 гг.), масса 1000 семян колебалась от 164,0 г (2013г) до 99,9 г (2012г) (табл. 1).

Высокие значения коэффициентов вариации от 20 % и выше во все годы выявлены по массе семян, количеству бобов и семян с растения. Масса 1000 семян по годам изменялась по-разному, в 2013 году выявлено значительное варьирование признака по сортам (V = 20 %) в 2012 – незначительное (V = 1 %), а в остальные годы среднее варьирование (V = 13 – 19 %). Количество семян в бобе по сортам в 2016 году варьировало значительно (V = 21 %), а в остальные годы варьировало в средней степени (V = 14 – 18 %) (табл. 2).

Значительная изменчивость признаков характеризует широкое разнообразие коллекции и различную норму реакции сортов на условия среды выращивания, а значит высока вероятность создания нового селекционного материала с желаемыми параметрами продуктивности в группе среднеранних сортов сои. Низкая и средняя изменчивость признаков у сортов по годам предполагает эффективный отбор по ним высокопродуктивных селекционных форм.

Важным моментом, определяющим эффективность отбора, является знание взаимосвязи количественных признаков, позволяющее выявить роль каждого признака, а также общие закономерности признаков в формировании семенной продуктивности в зависимости от реакции генотипа на условия произрастания [6].

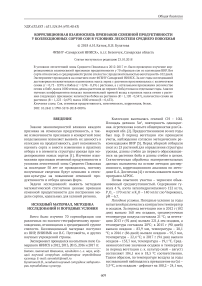

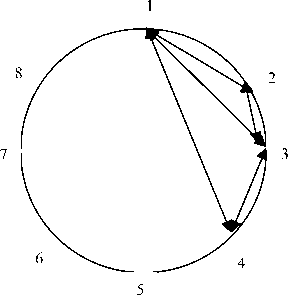

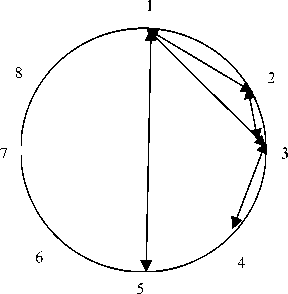

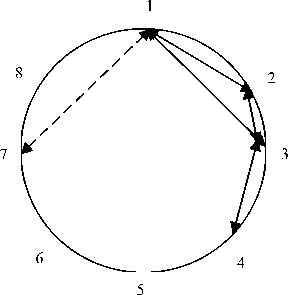

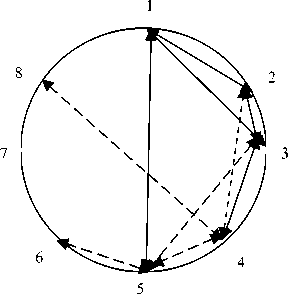

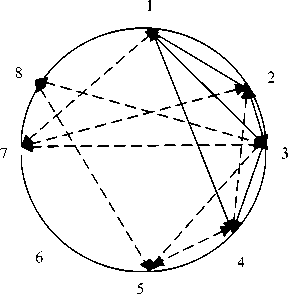

На основании достоверных коэффициентов корреляции, рассчитанных на генотипическом уровне между признаками семенной продуктивности, были построены корреляционные плеяды, показанные на рис. 1.

Таблица 1. Семенная продуктивность коллекционных сортов сои за годы испытаний

|

Признаки |

2012 год |

2013 год |

2015 год |

2016 год |

2017 год |

|||||

|

сред. |

мин макс |

сред. |

мин макс |

сред. |

мин макс |

сред. |

мин макс |

сред. |

мин макс |

|

|

Масса семян с растения,г |

5,6 |

2,8 12,6 |

13,0 |

4,0 25,0 |

1,9 |

1,0 4,4 |

3,7 |

1,8 5,8 |

2,8 |

1,8 4,7 |

|

Кол-во бобов на растении, шт. |

25,4 |

13 47 |

38,7 |

15 69 |

8,1 |

3 21 |

13,5 |

6 22 |

10,9 |

5 16 |

|

Кол-во семян на растении, шт. |

56,7 |

27 126 |

80,0 |

32 136 |

15,9 |

5 42 |

25,9 |

14 48 |

21,8 |

10 38 |

|

Кол-во семян в бобе, шт. |

2,2 |

1,4 2,8 |

2,0 |

1,3 2,8 |

1,9 |

1,1 3,0 |

1,9 |

1,1 3,0 |

2,0 |

1,0 2,9 |

|

Масса 1000 семян, г |

99,9 |

97 103 |

164,0 |

100 234 |

124,1 |

96 166 |

145,7 |

111 237 |

131,6 |

95 190 |

2012 год 2013 год 2015 год

2016 год 2017 год

-

◄----► Отрицательная корреляция ◄-----► Положительная корреляция

-

1 - масса семян с растения; 2 - число бобов с растения; 3 -число семян с растения;

4 - число семян в бобе; 5 - масса 1000 семян; 6. - длина растения;

7 - длина растения до 1 боба; 8 - продолжительность вегетации

Рис. 1. Корреляционные плеяды признаков семенной продуктивности коллекционных сортов сои (2012 – 2017 гг.)

Поскольку масса семян с растения является главным признаком в семенной продуктивности, которая интегрально с густотой стояния растений определяет урожайность зерна, нас интересовала корреляционная зависимость в первую очередь этого признака с остальными изучаемыми.

Во все годы масса семян с растения достоверно коррелировала с количеством семян и бобов на растении. Корреляция этого признака с количеством семян на растении всегда была положительной и высокой (0,72 - 0,99), а с количеством бобов на растении изменялась от сильной 0,94 (2012 г) до средней 0,59 (2016 г). С количеством

Таблица 2. Межсортовые коэффициенты вариации признаков сортов сои за годы испытаний

|

Признаки |

Коэффициенты вариации, % |

||||

|

2012 год |

2013 год |

2015 год |

2016 год |

2017 год |

|

|

Масса семян с растения, г |

41 |

39 |

29 |

25 |

24 |

|

Кол-во бобов на растении, шт. |

32 |

33 |

30 |

25 |

27 |

|

Кол-во семян на растении, шт. |

41 |

35 |

29 |

26 |

29 |

|

Кол-во семян в бобе, шт. |

14 |

17 |

18 |

21 |

17 |

|

Масса 1000 семян, г |

1 |

20 |

13 |

19 |

15 |

Таблица 3. Путевые коэффициенты массы семян с растения с признаками семенной продуктивности

Во все годы между количеством семян на растении и количеством бобов на растении прослеживалась положительная корреляция с разной степенью связи. В 2012, 2013 и 2015 гг. между рассматриваемыми признаками корреляция была высокой от 0,76 до 0,94, а в 2016 и 2017 – средней от 0,62 до 0,69. Коэффициенты корреляции между количеством семян на растении и количеством семян в бобе во все годы были положительными средними от 0,31 до 0,57.

Для глубокого изучения взаимосвязи признаков семенной продуктивности был применен метод анализа путевых коэффициентов, позволяющий вычислить прямой эффект одного признака и косвенные эффекты других в результатирующий. За результатирующий признак была взята масса семян с растения. Наибольший положительный прямой вклад в признак масса семян с растения в 2012, 2013 и 2015 гг. был у признака количество бобов на растении R = 1,120, 0,547, 0,716 (табл. 3), в 2016 году - у признака количество семян на растении R = 1,223, а в 2017 г - у признаков масса 1000 семян и количество семян на растении R = 0,653 и R = 0,697 соответственно.

ВЫВОДЫ

Количество бобов и семян на растении у среднеранних сортов сои являются информативными при отборе высокопродуктивных генотипов. Во все годы коэффициенты корреляции между массой семян с растения и количеством бобов и семян с растения были положительными с высокой и средней степенью связи.

При вычислении путевых коэффициентов высокий вклад в семенную продуктивность показали признаки количество бобов, семян на растении и масса 1000 семян.

Во все годы количество семян на растении положительно с сильной и средней степенью связи коррелировало с количеством бобов на растении, а также с количеством семян в бобе.

Список литературы Корреляционная взаимосвязь признаков семенной продуктивности у коллекционных сортов сои в условиях лесостепи Среднего Поволжья

- Зубов А.Е. Изменения в структуре признаков продуктивности и их коррелятивной связи с урожаем зерна у сортов гороха нового агроэкотипа//Научные основы создания моделей агроэкотипов сортов и зональных технологий возделывания зернобобовых и крупяных культур для различных регионов России: сб. статей науч.-метод. координац. совещ./ВНИИЗБК. Орел, 1997. -С. 50-55.

- Казарин В.Ф., Казарина А.В. и др. Ресурсосберегающая технология возделывания сои в Среднем Поволжье (рекомендации)/ФГБНУ Поволжский НИИСС им. П.Н. Константинова. Кинель, 2014. 46 с.

- Методические указания по изучению коллекции зерновых бобовых культур/ВИР. Л., 1975. 59с.

- Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта.//М., Колос, 1985. 351с.

- Катюк А.И., Зуев Е.В., Анисимкина Н.В. Источники хозяйственно ценных признаков для селекции сои в условиях лесостепной зоны Среднего Поволжья//Масличные культуры: науч.-техн. бюл. ВНИИМК. 2016. Вып. №3(167). С. 22-26.

- Катюк А.И. Изменчивость признаков продуктивности и сопряженность их с урожайностью зерна у сортов гороха разных морфотипов в условиях Среднего Поволжья//Основные итоги и приоритеты научного обеспечения АПК Евро-Северо-Востока: материалы междунар. науч.-практич. конф., посвящ. 110-летию Вятской с-х. опыт. станции. Киров. 2005. Т1. С. 66-69.