Корреляционные связи между компонентами палеоландшафтов юга Приенисейской Сибири в голоцене

Автор: Демиденко Г.А., Хижняк С.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 3, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - построение корреляционных связей между климатическими данными и показателями органического вещества палеопочв на территории юга Приенисейской Сибири в голоцене. Объектами исследо-вания являются геологические разрезы голоценовых отложений с горизонтами палеопочвы, входящих в со-став Базы данных «Эволюции природной среды голоце-на Сибири», расположенные на территории юга Прие-нисейской Сибири в лесостепной природной зоне. Оцен-ка корреляционных связей между показателями выпол-нена с использованием корреляционного, факторного и регрессионного анализа. Модель корреляции климати-ческих показателей и гумуса (его группового и фракци-онного состава) палеопочв в современном потеплении (голоцене) на территории юга Приенисейской Сибири показывает диапазон колебания климата. Каждый кли-матический период голоцена юга Приенисейской Сибири, как и всего северного полушария Земли, характеризует-ся индивидуальной биоклиматической обстановкой при-роды. Ландшафт - это единая природная система, имеющая сложное взаимодействие его компонентов на определенной территории земной поверхности. Почва - ключевой компонент ландшафта, так как многие про-цессы, имеющее решающее значения, происходят имен-но в почве. Ландшафты геологического прошлого Зем-ли, исследуемые методами палеоэкологического и па-леогеографического анализов, называются палеоланд-шафтами. Голоцен - это современное потепление про-должительностью 10-12 тыс. лет. Значение органиче-ского вещества для диагностики типа почвообразова-ния палеопочв трудно переоценить. Гумусовые веще-ства - сложные органические соединения, образующие-ся из органического вещества под влиянием условий при-родной среды. Некоторые свойства гумуса слабо под-вержены вторичным изменениям. К таким свойствам относится групповой состав гумуса. При этом на тер-ритории юга Приенисейской Сибири отношение Сгк : Сфк зависит как от показателей температуры, так и от показателей осадков. Значимым является закономер-ное потепление, связанное с циклом увеличения показа-телей температуры в последние десятилетия.

Голоцен, палеоландшафты, па-леопочвы, органическое вещество, групповой состав гумуса (сгк : сфк), климатические показатели, фак-торный анализ, климат, приенисейская сибирь

Короткий адрес: https://sciup.org/140224396

IDR: 140224396 | УДК: 624.131;

Текст научной статьи Корреляционные связи между компонентами палеоландшафтов юга Приенисейской Сибири в голоцене

Почва – это «память ландшафта», хранящая в себе информацию о географических закономерностях природной среды [6]. К палеоландшафтам относятся ландшафты геологического прошлого, которые изучают по их стратиграфическим «следам».

В голоцене, современном потеплении продолжительностью 10–12 тыс. лет, происходит формирование современного почвенного покрова. Выделяется несколько климатических периодов голоцена: предбореальный (первая половина – PB1; вторая половина – PB2); бореальный (первая половина – BO1; вторая половина – BO2), атлантический (первая половина – AT1; вторая половина – AT2), суббореальный (SB), субатлантический (SA), современный (SOV).

Цель исследования : построение корреляционных связей между климатическими данными и показателями органического вещества палеопочв на территории юга Приенисейской Сибири в голоцене.

Объекты и методы исследования . Объектами исследования являются геологические разрезы голоценовых отложений с горизонтами палеопочвы, входящих в состав Базы данных «Эволюции природной среды голоцена Сибири», расположенные на территории юга Прие-нисейской Сибири в лесостепной природной зоне [1].

Основной метод исследования – палеоэкологический мониторинг – изучает экосистемы (ландшафты) геологического прошлого, условия существования организмов разного уровня, в том числе и человека. Палеопедологи-ческий метод исследования изучает палеопочвы прошлых геологических периодов [2, 3]. Содержание гумуса и его группового и фракционного состава – один из наиболее информативных показателей при диагностике палеопочв.

Оценка корреляционных связей между показателями выполнена с использованием корреляционного, факторного и регрессионного анализа [4]. В качестве программного обеспечения использованы Пакет анализа MS Excel и StatSoft STATISTICA 6.0.

Результаты исследования и их обсуждение . Почва – ключевой компонент ландшафта, так как многие процессы, имеющее решающее значение, происходят в почве. Наличие палеопочв в осадочных отложениях голоцена, безусловно, является следствием преобладания почвообразовательного процесса над процессом осадконакопления. В голоцене существовала смена климатических показателей в зависимости от глобальных изменений климата и его продолжительности (табл.).

Реконструкция ландшафтов Красноярской лесостепи в голоцене (исходные данные)

|

Возраст, тыс. лет |

Климатический период, индекс |

Почвы |

Содержание гумуса, % |

Соотношение Сгк : Сфк |

Растительность |

Показатель сухости |

|

0,0–0,1 |

SOV |

Обыкновенный чернозем, темносерые лесные |

9,0 |

1,2 |

Сосново-березовая лесостепь |

2,0 |

|

0,1–3,0 |

SA |

Черноземы, темносерые, дерновые лесные |

2,0 |

1,1 |

Сосновоберезовая лесостепь с кедром и пихтой |

1,8 |

|

3,0–4,5 |

SB |

Дерновые, серые лесные, оподзоленные |

0,8 |

0,9 |

Лиственно-березовососновые леса с елью и кедром |

1,7 |

|

4,5–6,0 |

AT2 |

Черноземы, серые лесные |

2,1 |

1,3 |

Березовососновая лесостепь с пихтой |

1,4 |

|

6,0–8,0 |

AT1 |

Темно-серые лесные, черноземы |

1,7 |

1,1 |

Березоволиственничная лесостепь |

1,9 |

|

8,0–8,7 |

BO2 |

Серые лесные, подзолистые, дерновые лесные |

0,7 |

0,8 |

Сосново-березовые леса с кедром и пихтой |

1,8 |

|

8,7–9,5 |

BO1 |

Черноземы |

1,5 |

1,4 |

Полынноразнотравная, злаковая степь |

1,2 |

|

9,5–9,9 |

PB2 |

Подзолистые, подзолистоглеевые, глееземы |

0,5 |

0,7 |

Злаковоразнотравная степь с кустарничковой березкой |

1,8 |

|

9,9–10,3 |

PB1 |

Недифференцированные, таежные мерзлотные, криоземы |

0,5 |

0,6 |

Злаковые холодные степи |

2,0 |

Значение органического вещества для диагностики типа почвообразования палеопочв трудно переоценить. Гумусовые вещества – сложные органические соединения, образующиеся из органического вещества под влиянием условий природной среды. Важным является то, что некоторые свойства гумуса слабо подвержены вторичным изменениям. К таким свойствам относится групповой состав гумуса. При диагностике палеопочв классификационным признаком является в групповом составе гумуса отношение содержания гуминовых кислот к фульвокислотам (Сгк : Сфк). Как правило, групповой состав органического вещества гумусово-аккумулятивных горизонтов палеопочв степного генезиса относится к фульватно-гуматному типу. Соотношение Сгк : Сфк больше 1. Для палеопочв лесного генезиса групповой состав органического вещества гумусово-аккумулятивных горизонтов палеопочв относится к гуматно-фульватному типу. Соотношение Сгк : Сфк меньше 1.

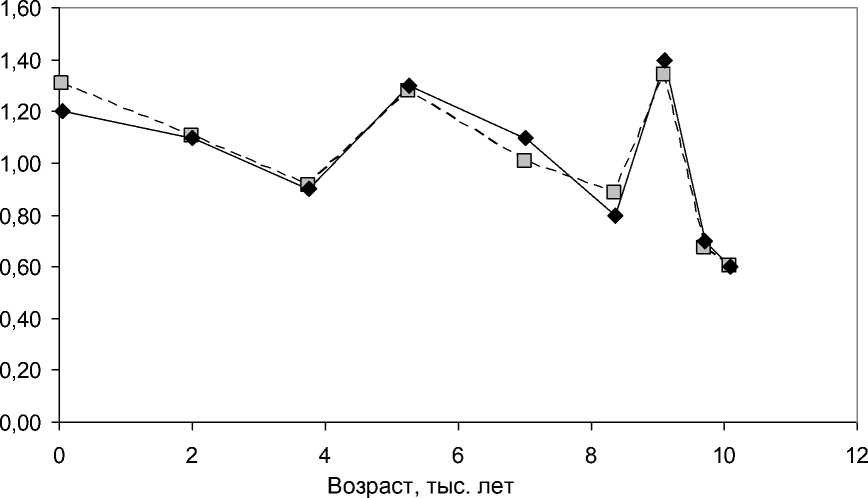

Реальные значения Сгк : Сфк (см. табл.) и их значения, рассчитанные по уравнению (1), представлены на рисунке 1:

Y = 1,361 – 0,184 X 2 – 0,156 X 1 2 – 0,238 X 2 2 , (1)

где Y – отношения Сгк : Сфк; X 1 – величина «Фактора 1» (температура); X 2 – величина «Фактора 2» (осадки). Уравнение регрессии значимо на уровне p = 0,001, коэффициент детерминации R2 = 0,947.

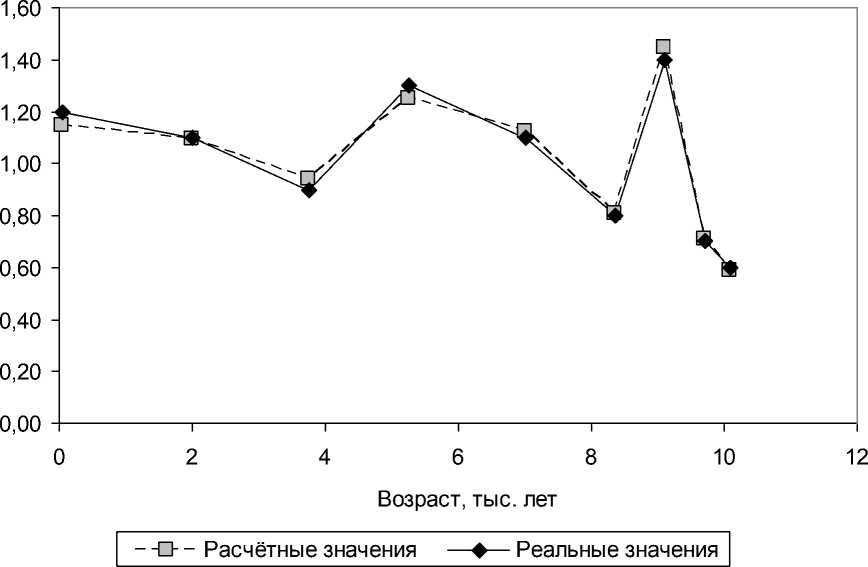

Анализ влияния отдельных показателей температуры и влажности на отношение Сгк : Сфк показал, что это отношение хорошо описывается полиномом первой степени, включающим в качестве независимых переменных температуру июля, температуру января, продолжительность безморозного периода, осадки годовые, осадки холодного периода, осадки теплого периода.

Статистическая значимость регрессионной модели p < 0,05, коэффициент детерминации R2 = 0,984 представлены на рисунке 2.

Расчётные значения Реальные значения

Рис. 1. Реальные значения Сгк : Сфк и значения, рассчитанные по уравнению (1)

После исключения статистически незначимых коэффициентов уравнение регрессии приобретает следующий вид:

Y = - 9,065 + 0,312 X. - 0,162 X, +

, , 1, 2 , (2)

+ 0,023 X 3 - 0,004 X 4 + 0,009 X5

где Y – отношение Сгк : Сфк; X 1 – температура июля; X 2 – температура января; X 3 – продолжительность безморозного периода; X 4 – осадки годовые; X 5 – осадки холодного периода.

При этом значимость регрессионной модели сохраняется на уровне p < 0,05, а коэффициент детерминации несколько снижается и составляет R2 = 0,961.

Рис. 2. Реальные значения Сгк: Сфк и значения, рассчитанные по уравнению множественной регрессии

Уравнение множественной регрессии включает температуру июля, температуру января, продолжительность безморозного периода, осадки годовые, осадки холодного периода, осадки теплого периода.

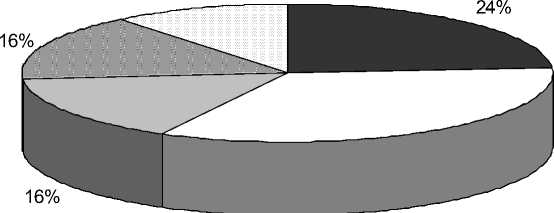

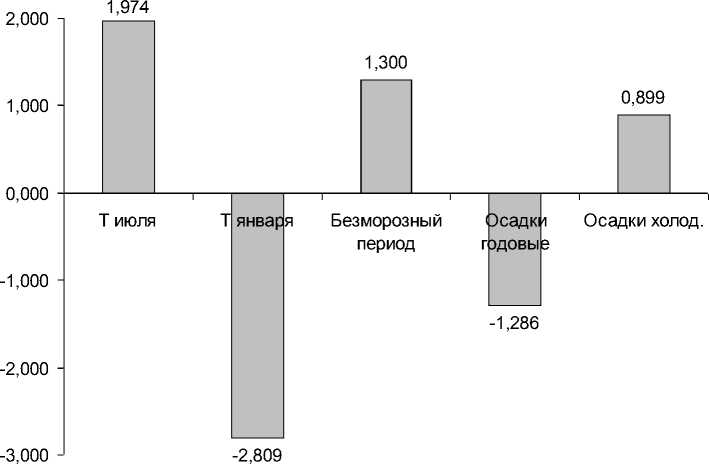

Анализ бета-коэффициентов показал, что основной вклад (73 %) в величину отношения Сгк : Сфк в анализи- руемый период вносили показатели температуры. На долю атмосферных осадков пришлось лишь 27 % вклада (рис. 3). Величины бета-коэффициентов представлены в виде диаграммы на рисунке 4.

11%

33%

Т июля Т января Безморозный период Осадки годовые Осадки холод.

Рис. 3. Рассчитанный на основе бета-коэффициентов относительный вклад показателей температуры и влажности в величину отношения Сгк: Сфк в анализируемый период

Рис. 4. Значения бета-коэффициентов в уравнении регрессии, описывающем влияние климатических показателей величину отношения Сгк : Сфк в анализируемый период

Суммируя результаты анализа, можно отметить, что отношение Сгк : Сфк увеличивается при росте летних температур (июль), при падении зимних температур (январь), а также при увеличении продолжительности безморозного периода и количества осадков в холодный период. В то же время увеличение суммарного количества годовых осадков ведет к снижению Сгк : Сфк.

Заключение . Влияние отдельных показателей температуры и влажности на отношение Сгк : Сфк показало, что это отношение хорошо описывается полиномом первой степени, включающим в качестве независимых переменных температуру июля, температуру января, продолжительность безморозного периода, осадки годовые, осадки холодного периода, осадки теплого периода. При этом на территории юга Приенисейской Сибири отношение Сгк : Сфк зависит как от показателей температуры, так и от показателей осадков.

Значимым является закономерное потепление, связанное с циклом увеличения показателей температуры в последнее десятилетие.

Список литературы Корреляционные связи между компонентами палеоландшафтов юга Приенисейской Сибири в голоцене

- Демиденко Г.А. Реконструкция природных комплексов Сибири в голоцене: учеб. пособие. -Красноярск, 1999.

- Демиденко Г.А. Корреляция экосистем лесостепной и степной зон Сибири в голоцене//Вестн. КрасГАУ. -2014. -№ 4. -С. 161-166.

- Демиденко Г.А., Хижняк С.В. Влияние глобального изменения климата на флуктуацию природных зон и подзон Приенисейской Сибири//Вестн. КрасГАУ. -2017. -№ 7. -С. 98-106.

- Иберла К. Факторный анализ. -М.: Статистика, 1980. -398 с.

- Пианка З.Э. Эволюционная экология. -М.: Мир, 1981. -399 с.

- Роде А.А. Почвообразовательный процесс и эволюция почв. -М.: Географиздат, 1947. -144 с.

- Vaganov E.A., Hughes M.K, Shashkin A.V. Growth dynamics of conifer tree rings//Ecological studies: analysis and synthesis. -2006. T. 183. -Р. 23-27.