Корреляционные связи между компонентами вещественного состава в апатит-нефелиновых рудах Хибинского массива (Кольский полуостров)

Автор: Марчевская В. В., Корнеева У. В.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 2 т.23, 2020 года.

Бесплатный доступ

Рядовые апатит-нефелиновые руды месторождений Хибинского щелочного массива близки по набору рудообразующих минералов и отличаются их количественным соотношением. Особое место среди апатит-нефелиновых руд занимают руды тектонически разрушенных зон, широко распространенных на хибинских апатит-нефелиновых месторождениях. Руды зон разрушения представляют собой продукт вторичных изменений рядовых руд и характеризуются присутствием тонкодисперсных вторичных минералов, представленных гидратированными слюдами, цеолитами и глинистыми минералами. В водной среде они образуют коллоидные осадки с активными поверхностными свойствами. Этот факт, а также образующиеся на поверхности зерен апатита тонкие пленки глинистых и других минералов, обусловливают снижение степени гидрофобности фторапатита и нарушение селективности апатитовой флотации. По данным аналитических определений химических компонентов руд, их минералогического состава выполнен корреляционно-регрессионный анализ соотношения компонентов вещественного состава руд. Результаты корреляционно-регрессионного анализа показывают, что наличие гипергенно измененных руд, относящихся к труднообогатимым, можно идентифицировать по пониженным значениям отношений оксидов натрия и калия, а также натрия и алюминия относительно их средних. В связи с наличием во всех отрабатываемых рудах продуктов изменения нефелина выявлена наиболее устойчивая корреляционная связь нефелина с оксидом натрия, а не с окислами алюминия, в отличие от принятого ранее мнения. Установленная очень высокая корреляционная связь фторапатита, нефелина, титанита соответственно с оксидами фосфора, натрия, титана, а также статистическая значимость коэффициентов корреляции и регрессии позволяют определять содержания этих минералов по приведенным в статье уравнениям регрессии.

Апатит-нефелиновые руды, гипергенные процессы, минеральный состав, химический состав, корреляционные связи, уравнение регрессии, apatite-nepheline ore, hypergenic processes, mineral composition, chemical composition, correlation, regression equation

Короткий адрес: https://sciup.org/142224561

IDR: 142224561 | УДК: 543.062:549:622.7 | DOI: 10.21443/1560-9278-2020-23-2-173-181

Текст статьи Корреляционные связи между компонентами вещественного состава в апатит-нефелиновых рудах Хибинского массива (Кольский полуостров)

И. А. Мосендз*, И. П. Кременецкая, С. В. Дрогобужская, С. А. Алексеева *Кольский научный центр РАН, г. Апатиты, Мурманская обл., Россия; e-mail: , ORCID:

*Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences, Apatity, Murmansk region, Russia; e-mail: , ORCID:

Цветная металлургия является одной из ведущих отраслей промышленности Российской Федерации. Производственная деятельность предприятий данного профиля способствует повышению антропогенной нагрузки на природную среду (Ананьева и др., 2012). Для снижения объема поступления загрязняющих веществ в окружающую среду разрабатываются и внедряются новые технологии. В настоящее время уделяется особое внимание проблеме возникновения неорганизованных источников загрязнения, к которым относятся техногенно загрязненные территории вокруг предприятий (Копцик, 2014; Joseph et al., 2019). В Мурманской области примером такой территории является зона влияния подразделения АО "Кольская ГМК", расположенного в г. Мончегорске, где наблюдается значительное ухудшение состояния растительности, почвы и водоемов в результате воздействия аэротехногенных выбросов, содержащих диоксид серы и тяжелые металлы (Кашулина, 2002). Поиск эффективных и безопасных технологий ремедиации техногенно загрязненных природных объектов – приоритетная задача в области решения проблем защиты окружающей среды.

На территориях, загрязненных тяжелыми металлами, применяются сорбционные методы очистки, в том числе с использованием в качестве сорбентов материалов из горнопромышленных отходов (Кременецкая и др., 2012). Один из вариантов использования таких материалов предусматривает создание гидроботанических площадок из сорбционно активных материалов, засаженных высшими растениями (Кривицкий, 2009). Материалы для гидроботанических площадок должны соответствовать следующим требованиям: 1) обладать свойством удерживать тяжелые металлы в условиях эксплуатации; 2) не оказывать токсического воздействия на растения (даже после накопления в них максимально возможного количества металлов). Как показали результаты исследований (Кременецкая и др., 2015), указанными свойствами обладают материалы вермикулит-сунгулитового состава, которые могут быть получены из заскладированных отходов добычи флогопита (Мурманская область, г. Ковдор).

В настоящей работе представлены результаты полевого эксперимента, проведенного в непосредственной близости от промышленной площадки АО "Кольская ГМК" (Мурманская область, г. Мончегорск), с применением фильтрующих модулей из вермикулит-сунгулитовых продуктов. Целью исследования является изучение процессов сорбции/десорбции тяжелых металлов материалами, которые предполагается использовать для создания гидроботанических площадок; создание таких площадок будет направлено на снижение степени загрязнения почвенных и водных объектов.

Материалы и методы

Характеристика использованных материалов

Вермикулит-сунгулитовые продукты получены по гравитационной схеме переработки вермикулит-сунгулитового сырья – отходов добычи флогопита на предприятии "Ковдорслюда" (Кременецкая и др., 2015). В конечных сунгулитсодержащих продуктах (зернистом и шламовом) содержание вермикулита и сунгулита увеличивается в 1,5–2,3 раза по сравнению с исходным продуктом (при извлечении сунгулитсодержащих продуктов более 85 %).

Для загрузки фильтрующих модулей использовали исходный и термообработанный зернистый сунгулитовый, а также шламовый продукты. Содержание в зернистом продукте целевых минералов сунгулита и вермикулита составляет 31 и 33 % соответственно. В продукте присутствует около 36 % примесей, среди которых преобладают частицы оливин-пироксеновых пород и пород типа мелкокристаллических фенитов или сиенитов, а также единичные зерна диопсида, кварца, полевого шпата. Шламовый продукт представляет собой мелкодисперсный материал, содержание сунгулита и вермикулита в нем примерно одинаковое и составляет величину порядка 30 %. Вермикулит в этом продукте не содержит пачек и представлен мелкими тонкими листочками. Термообработанный зернистый сунгулитовый продукт получен путем обжига при температуре 700 ○ С в электрической модульно-спусковой печи конструкции А. И. Нижегородова (Иркутский национальный исследовательский университет, ИрГТУ) (Нижегородов, 2014; ^izhegorodov, 2015). Печь изготовлена в Центре экспериментальной отработки инноваций (ЦЭОИ ИрГТУ, г. Иркутск), смонтирована и запущена в работу в экспериментальном цехе Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И. В. Тананаева КНЦ РАН (ИХТРЭМС КНЦ РАН) под руководством директора ЦЭОИ ИрГТУ А. В. Звездина. Контрольный эксперимент поставлен с применением чистого торфа, отобранного в окрестностях г. Апатиты; торф использован как материал, способный накапливать металлы, что представляет интерес с точки зрения изучения влияния процессов загрязнения на его агрохимические свойства.

Конструкция фильтрующих модулей

Модули для изучения в полевых условиях процесса взаимодействия сорбционно активных материалов с компонентами загрязненных сред изготовлены в двух вариантах. Модули для изучения открытых систем (тип I) предусматривают возможность контакта загрузки как с атмосферными осадками, так и почвенными растворами, и изготовлены из водопроницаемого геотекстильного материала. Варианты эксперимента, в которых исключается контакт загрузки модулей с почвенными растворами, можно отнести к частично открытым системам (открытым по отношению к атмосферным осадкам) (тип II); данные модули изготовлены из пластика. Внешний вид модулей представлен на рис. 1, а и б.

Конструкция фильтрующих модулей представляет собой цилиндры диаметром 10 см и высотой 20 см. Материалы загружали в модули послойно, разделяя слои диском из геотекстильного материала. Количество материала на слой составило для сунгулитсодержащих продуктов 400 г, для торфа – 100 г. В процессе работы выявлено, что в модуле со шламовым продуктом происходит застой воды, в связи с чем в эксперимент добавлены фильтрующие модули с меньшим количеством материала – 200 г на слой.

Опыт с фильтрующими модулями закладывали на экспериментальной площадке вблизи АО "Кольская ГМК". Участок предварительно был очищен от камней, веток и др. Модули заглубляли в слой грунта до совмещения уровней верхнего слоя модулей и поверхности участка (рис. 1, в и г); закладка модулей проведена в трехкратной повторности для каждого варианта опыта. Продолжительность эксперимента составила один год; описание вариантов эксперимента представлено в таблице.

Таблица. Описание вариантов эксперимента Table. Description of experiment variants

|

Маркировка |

Материал |

Наличие контакта с почвой |

Мт* исходного продукта |

Мт продукта после эксперимента |

|

I-Ш |

Шламовый продукт |

+ |

0,164 |

0,417 |

|

II-Ш |

– |

0,437 |

||

|

I-С |

Зернистый сунгулитовый продукт |

+ |

0,089 |

0,626 |

|

II-С |

– |

0,15 |

||

|

I-Ст |

Термоактивированный сунгулитовый продукт |

+ |

0,07 |

0,387 |

|

II-Ст |

– |

0,138 |

||

|

II-Т |

Торф |

– |

0,086 |

2,012 |

Примечание. *Мт – модуль токсичности; Мт = (β Cu + β Ni ) · 100 / (β Ca + β Mg ), где β – содержание компонента в материале, моль/кг.

а б

Рис. 1. Закладка фильтрующих модулей: а – модуль из геотекстильного материала; б – модуль из пластикового материала; в – углубление под модули; г – закладка модулей

Fig. 1. Experimental design with filtering containers: a – containers with the geotextile material;

б – containers with the plastic material; в – pit for containers; г – experimental site

в г

Методы проведения исследований

Послойное содержание кислоторастворимой (или условно-валовой) формы компонентов определено методом выщелачивания при соотношении 2 г анализируемого материала на 50 мл раствора; концентрация HNO 3 составила 1 моль/л. Аналитические работы выполнены в аккредитованной лаборатории химических и оптических методов анализа ИХТРЭМС КНЦ РАН на квадрупольном масс-спектрометре с индуктивно связанной плазмой ELAN-9000 DRC-e (PerkinElmer, США).

Степень токсичности материалов оценивали по такому критерию, как модуль токсичности Мт (Slukovskaya et al., 2019). Данный критерий определяется как отношение суммарного мольного содержания меди и никеля к кальцию и магнию. Мт применяли для оценки свойств грунта в качестве интегрального показателя, включающего четыре основных компонента, оказывающих наибольшее влияние на характеристики почвенных субстратов данной территории: чем меньше значение Мт, тем ниже токсичность.

Результаты и обсуждение

Распределение металлов по профилю модулей частично открытого типа

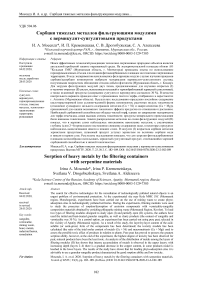

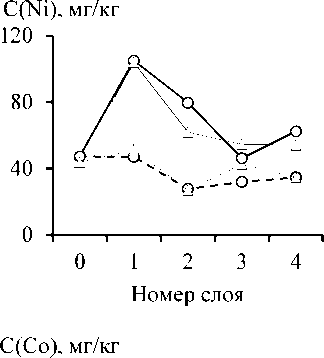

Анализ распределения металлов по слоям торфяного модуля показывает, что в верхнем слое наблюдается интенсивное накопление никеля и меди (рис. 2). Содержание кобальта в торфе на один-два порядка меньше по сравнению с медью и никелем, однако и для него проявляется тот же процесс сорбции верхним слоем.

C, мг/кг

Рис. 2. Распределение металлов Ni (○), Cu (+) и Co (×) по глубине модуля с торфом.

Слой 0 соответствует характеристикам исходного материала, слой 1 – верхнему слою модуля Fig. 2. The distribution of metals Ni (○), Cu (+) and Co (×) along the depth of the container with peat.

Layer 0 corresponds to the original peat material, layer 1 – to the top layer in the field experiment

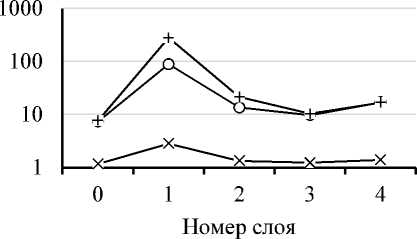

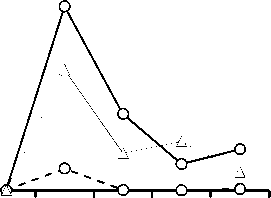

В опыте со шламовым продуктом процесс накопления в первом слое является наиболее выраженным для меди; величина сорбции составляет 145 мг/кг (рис. 3). Следует отметить, что в исходном шламовом продукте содержание меди является низким и составляет 2 мг/кг. В отличие от меди никель обладает высоким сродством к магнезиальным силикатным минералам и может входить в состав как вермикулита, так и серпентиновых минералов, образуя минеральные фазы с высокой степенью замещения магния на никель, что подтверждается изначально высоким содержанием никеля в шламовом продукте (98 мг/кг). По сравнению с результатами, полученными для меди, сорбция никеля шламовым продуктом незначительна (30 мг/кг). С увеличением глубины отбора проб шламового продукта (слои 2–4) происходит постепенное снижение содержания меди; количество металла в сорбированной форме составляет соответственно 38, 16, 15 мг/кг. Никель в нижних слоях частично десорбируется в результате сдвига равновесия из-за уменьшения концентрации поступающего в них раствора. Аналогичная ситуация прослеживается в распределении кобальта по профилю фильтрующего модуля, однако степень выщелачивания элемента незначительна.

C, мг/кг

Рис. 3. Распределение металлов Ni (○), Cu (+) и Co (×) по глубине модуля со шламовым продуктом. Слой 0 соответствует характеристикам исходного материала, слой 1 – верхнему слою модуля Fig. 3. The distribution of metals Ni (○), Cu (+) and Co (×) along the depth of the container with slime product. Layer 0 corresponds to the original slime material, layer 1 – to the top layer in the field experiment

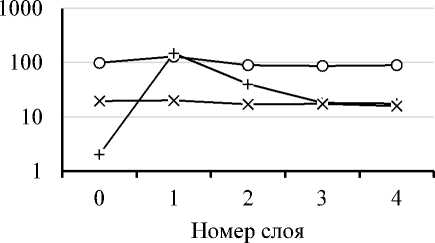

Данные о распределении никеля по глубине слоя исходного зернистого продукта схожи с таковыми для шламового продукта (рис. 4). В первом слое химический состав продукта не изменяется, а из более глубоких слоев наблюдается частичное выщелачивание никеля. Для никеля и кобальта наблюдаются симбатные зависимости. Медь в первом слое сорбируется (28 мг/кг), но в меньших количествах по сравнению со шламовым продуктом, для которого данный показатель составляет 145 мг/кг. Указанные закономерности можно объяснить исходя из того, что высокодисперсный шламовый продукт обладает более высокой удельной поверхностью по сравнению с грубозернистым сунгулитовым материалом.

C, мг/кг

Рис. 4. Распределение металлов Ni (○), Cu (+), Co (×), Zn (•) по глубине модуля с зернистым продуктом.

Слой 0 соответствует характеристикам исходного материала, слой 1 – верхнему слою модуля

Fig. 4. The distribution of metals Ni (○), Cu (+) and Co (×), Zn (•) along the depth of the container with serpentine-reached grainy material. Layer 0 corresponds to the original serpentine-reached grainy material, layer 1 – to the top layer in the field experiment

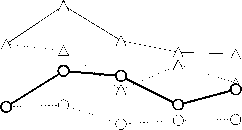

Распределение металлов по профилю модулей открытого типа

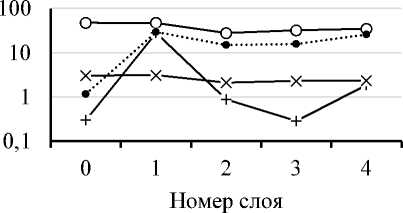

В полностью открытых системах контакт материалов с высокозагрязненной почвой приводит к существенному увеличению сорбции металлов зернистыми продуктами (рис. 5). Результаты для сорбции меди термообработанным сунгулитовым продуктом в частично открытой системе не показаны, поскольку они совпадают с данными для исходного сунгулитового продукта. В частично открытой системе зернистые продукты никель практически не сорбируют, в то время как в открытой системе величина сорбции для первого слоя составляет 60 мг/кг. В еще большей степени при переходе к открытым условиям увеличивается поглощение зернистыми продуктами меди (до 150–230 мг/кг) по сравнению с величиной 28 мг/кг, полученной в условиях частично открытой системы.

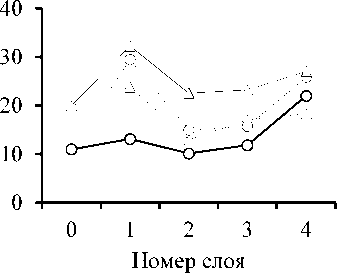

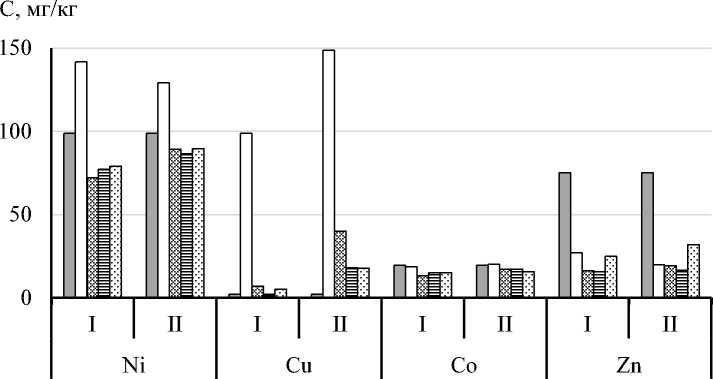

Шламовый продукт в открытых системах уступает зернистым материалам по величине сорбции меди и никеля в первом слое, которая составляет для никеля 43 мг/кг, а для меди 96 мг/кг. Суммарное содержание металлов по слоям модулей со шламовым продуктом представлено на рис. 6. В полностью и частично открытых системах в первом слое наблюдается максимальное поглощение никеля и меди. Характер распределения металлов ниже по профилю модуля свидетельствует о частичном выщелачивании никеля из шламового продукта. Медь, в отличие от никеля, в слоях 2–4 накапливается, но в меньшей степени по сравнению с условиями в частично открытой системе.

Наличие в шламовом продукте нескольких компонентов, а также неопределенность состава растворов, с которыми взаимодействуют материалы, загруженные в модули, не позволяют дать исчерпывающее объяснение полученным данным. Можно лишь предположить, что шламовый продукт является насыщенным по никелю, что приводит к его десорбции при взаимодействии с растворами в слоях ниже первого слоя, поскольку поступающие в них растворы становятся менее концентрированными, пройдя очистку от металлов в первом слое.

Для использованных материалов рассчитан модуль токсичности Мт (см. таблицу). Проведенные ранее исследования, посвященные формированию фитоценозов с использованием горнопромышленных отходов, показали, что стократное превышение суммы молярного содержания макроэлементов относительно суммы металлов (Мт = 1) нейтрализует токсическое действие Cu и Ni на фотосинтетический аппарат растений, тогда как увеличение этого показателя в два раза (Мт = 2) приводит к угнетению фотосинтеза (Slukovskaya et al., 2019); т. е. чем меньше значение Мт, тем ниже токсичность материалов. По завершении эксперимента для торфа отмечается самая высокая степень токсичности (Мт ≈ 2), что может пагубно сказаться на росте растений при использовании данного материала в качестве загрузки для фитоадсорбционных площадок. Используемые минеральные материалы обладают более низкой токсичностью по сравнению с торфом. Так, наименьшей степенью токсичности обладает термообработанный сунгулитовый продукт (Мт = 0,1–0,4).

С(Cu), мг/кг

Номер слоя

04-------------1-------------1-------------1-------------1-------------1

Номер слоя

С(Zn), мг/кг

Рис. 5. Распределение металлов по глубине модулей с исходным (○) и термоактивированным (∆) сунгулитовыми продуктами в полностью открытых (сплошная линия) и частично открытых (пунктир) системах. Слой 0 соответствует характеристикам исходного материала, слой 1 – верхнему слою модуля Fig. 5. Distribution of metals along the depth of containers with non-expanded (○) and expanded (∆) serpentine material in open (solid line) and semi-open (dashed) systems, layer 0 corresponds to the characteristics of original material, layer 1 – to the upper layer in the field experiment

Рис. 6. Распределение металлов по глубине модуля со шламовым продуктом в открытых (I) и частично открытых (II) системах. Нумерация слоев: □ 0 DI И2 S3 Q4.

Слой 0 соответствует характеристикам исходного материала, слой 1 – верхнему слою модуля Fig. 6. The distribution of metals along the depth of the container with slime product in open (I) and semi-open (II) containers. Layer 0 corresponds to the original slime material, layer 1 – to the upper layer in the field experiment

Заключение

Таким образом, в частично открытых системах, т. е. при отсутствии контакта наполнителей модулей с почвенными растворами, наибольшей сорбционной способностью по отношению к никелю и меди обладает чистый торф. Несмотря на хорошие показатели поглотитительной способности природного материала, спустя некоторое время (в данном случае – время проведения эксперимента) торф становится токсичным и его дальнейшее использование может пагубно повлиять на растения. Зернистый сунгулитовый продукт характеризуется меньшей активностью по сравнению с торфом. Для термообработанного сунгулитового продукта получены более высокое значение сорбции никеля и такой же, как и у исходного сунгулитового продукта, показатель сорбции меди. При использовании модулей открытого типа величина сорбции зернистыми продуктами увеличивается. На основании результатов полевого эксперимента, моделирующего взаимодействие сорбционно активных материалов с атмосферными осадками и почвенными растворами, можно сделать вывод о том, что для создания фитоадсорбционных площадок пригоден зернистый сунгулитовый продукт. Рассчитанный модуль токсичности также показал, что минеральная основа фитоадсорбционных площадок не будет оказывать токсичное действие на растения.

Конструирование фитоадсорбционных площадок предусматривает засаживание их травянистыми растениями с целью предотвращения размывания и пыления сорбционно активных материалов. Растения, помимо придания площадкам механической устойчивости, служат дополнительным биофильтром, поглощая экотоксиканты. Наблюдения за состоянием растительного покрова, сформированного на поверхности модулей, являются одной из важных задач будущих исследований.