Корреляционные зависимости микроэлементного состава природных объектов

Автор: Родкин М.В., Пунанова С.А.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Дискуссии

Статья в выпуске: 4, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены корреляционные связи микроэлементного состава природных объектов со средними модельными составами различных типов биоты (морской и наземной) и земной коры разного уровня (верхней, средней и нижней). Проанализированы содержания микроэлементов в углекислых и грязевулканических флюидах региона Большого Кавказа, в естественных термальных выходах, водоемах и поровых растворах кальдеры вулкана Узон (Камчатка), а также в нефтях мегарезервуаров основных нефтегазоносных бассейнов России и нефтепроявлений Камчатки. В подавляющем большинстве проанализированных проб нефтей Волго-Уральского (Ромашкинское месторождение), и Западно-Сибирского (группа месторождений Шаимского региона) нефтегазоносных басейнов максимальная корреляция микроэлементного состава нефтей наблюдается с составом нижней коры. Микроэлементный состав нефтей и нефтепроявлений кальдеры вулкана Узон на Камчатке характеризуется более тесными корреляционными связями с составом верхней коры. Максимальная корреляция с составом средней континентальной коры выявлена для углекислых и грязевулканических вод Большого Кавказа. Полученные закономерности интерпретируются как следствие тесной связи указанных флюидных систем с восходящими потоками свежемобилизованных вод - продуктов дегидратации. В условиях активного тектонического режима и повышенных глубинных температур реакции дегидратации протекают на меньших глубинах и восходящие флюидные потоки несут микроэлементную метку меньших глубин. Для мегантиклинали Большого Кавказа доминирует вклад наземных, а для грязевулканических флюидов Азербайджана, Грузии и Таманского полуострова - морских организмов. Выявленные различия подтверждают полигенность источников микроэлементов в нафтидах и гидротермах, связанных с исходным для нефтеобразования живым веществом и восходящими потоками глубинных флюидов, и свидетельствуют об эффективности применения используемого варианта корреляционного анализа для исследования микроэлементного состава природных объектов

Корреляционный анализ, грязевулканические и углекислые воды, резервуары углеводородов, микроэлементный состав, полигенность, земная кора, биота

Короткий адрес: https://sciup.org/14129412

IDR: 14129412 | УДК: 550.8:622.276 | DOI: 10.31087/0016-7894-2022-4-99-107

Текст научной статьи Корреляционные зависимости микроэлементного состава природных объектов

Для решения актуальных геолого-геохимических задач проведены исследования корреляционных связей микроэлементной составляющей природных объектов [1, 2]. Химический состав изучаемых объектов, в частности их микроэле-ментная характеристика служит важным источником информации о генезисе флюидов: нефтей, их производных, различных природных водных субстанций. Результаты анализа микроэлементного состава нефтей и их сравнение с составами живого вещества и осадочных горных пород [3–5] уверенно свидетельствуют об их полигенном источнике, связанном как с исходным для нефтеобразования живым веществом (так называемые биогенные элементы по В.И. Вернадскому), так и с глубинными компонентами (абиогенные элементы). Этот вывод имел, однако, качественный характер, что не позволяло сравнивать значения вклада этих различных компонент в разных условиях. В данной статье приведены и обсуждены результаты количественного анализа, рассчитаны и интерпретированы значения коэффициентов корреляции логарифмов содержаний микроэлементнов в нафтидах и природных водах с химическим составом земной коры разных уровней и различными типами биоты. Применение при расчетах логарифмов содержаний позволяет адекватно учитывать данные об элементах с малыми значениями концентраций. Для Кавказского региона использованы материалы работ [6, 7], в которых представлена большая совокупность данных по микроэлементному составу углекислых флюидов Большого Кавказа и Кавказских минеральных вод, а также вод и глинистых фракций грязевых вулканов Азербайджана, Таманского полуострова и Восточной Грузии.

Данные по Кавказскому региону сравниваются с материалами микроэлементного состава вод естественных термальных выходов, водоемов и поровых растворов кальдеры вулкана Узон (Камчатка) и с составами нефтей месторождений Камчатки и нефтепроявлений кальдеры вулкана Узон [8]. Кро- ме того, для подсчетов коэффициентов корреляции привлекались недавно опубликованные уточненные результаты определения микроэлементного состава нефтей Западной Сибири и Татарстана [9]. В работе [9] авторы указывают на важную роль глубинного фактора в формировании микро-элементного облика нефтей Ромашкинского месторождения: наличие в них ультрабазитовой компоненты, положительной Eu-аномалии при распределении лантаноидов и повышенного содержания платиноидов.

В многочисленных научных исследованиях подчеркивается связь распространения грязевого вулканизма и нефтегазоносности. Отмечается, что грязевой вулканизм часто свидетельствует о процессе генерации УВ-газов в недрах, миграции и аккумуляции которых способствуют раздробленные глубинные зоны земной коры с многочисленными трещинами и кавернами. На западном борту Южно-Каспийской впадины, на территории Азербайджана, установлено, что более 80 % известных нефтегазовых месторождений осложнены грязевыми вулканами [10]. Отмечается, что очаги грязевых вулканов приурочены к глубокозалегающим горизонтам осадочного разреза Южно-Каспийской впадины, которые характеризуются сверхвысокими пластовыми давлениями (80–100 МПа и более). Детальные пиролитические исследования образцов пород из грязевых вулканов Азербайджана на установке Rock-Eval, а также микронефтей в выбросах грязевых вулканов подтвердили возможность процессов нефтегазообразования, протекающих на больших глубинах при высоких давлениях и температурах [11].

Целями данного исследования являются как выявление основных источников микроэлементов в нафтидах, так и установление уровня глубинных корней различных флюидных систем и типа исходной биомассы на основе корреляционного анализа их микроэлементных составов с модельным химическим составом разных горизонтов земной коры и с составом биоты.

ДИСКУССИИ

Табл. 1. Коэффициенты корреляции между составами углекислых вод (регионы Большого Кавказа), коры и биоты (усредненные значения)

Tab. 1. Correlation coefficients for compositions of carbonic acid water (Greater Caucasus regions), crust, and biota (averages)

|

Район (число анализов) |

Модельный состав континентальной коры |

Биота |

|||||

|

верхняя |

средняя |

нижняя |

растения |

животные |

|||

|

морские |

наземные |

морские |

наземные |

||||

|

р. Кубань (41) |

0,75 ± |

0,76 ± |

0,71 ± |

0,8 ± |

0,82 ± |

0,78 ± |

0,75 ± |

|

± 0,01* |

± 0,01 |

± 0,01 |

± 0,005 |

± 0,01 |

± 0,005 |

± 0,005 |

|

|

р. Баксан (15) |

0,75 ± |

0,76 ± |

0,72 ± |

0,81 ± |

0,83 ± |

0,81 ± |

0,75 ± |

|

± 0,01* |

± 0,01 |

± 0,01 |

± 0,01 |

± 0,01 |

± 0,01 |

± 0,01 |

|

|

р. Ардон (16) |

0,75 ± |

0,77 ± |

0,73 ± |

0,81 ± |

0,84 ± |

0,8 ± |

0,77 ± |

|

± 0,01* |

± 0,01 |

± 0,01 |

± 0,01 |

± 0,01 |

± 0,005 |

± 0,005 |

|

|

Южная Осетия (17) |

0,76 ± |

0,77 ± |

0,74 ± |

0,82 ± |

0,84 ± |

0,79 ± |

0,75 ± |

|

± 0,01 |

± 0,01 |

± 0,01 |

± 0,005 |

± 0,01 |

± 0,01 |

± 0,01 |

|

|

Кавказские |

0,7 ± |

0,73 ± |

0,68 ± |

0,83 ± |

0,83 ± |

0,83 ± |

0,81 ± |

|

минеральные воды (14) |

± 0,01 |

± 0,01 |

± 0,01 |

± 0,01 |

± 0,01 |

± 0,01 |

± 0,01 |

* — погрешность оценки среднего коэффициента корреляции.

* — error in estimating the average correlation coefficient.

Углекислые воды Большого Кавказа

Средние значения коэффициентов корреляции с горизонтами земной коры и с различными типами биоты для углекислых источников бассейнов ряда рек Большого Кавказа приведены в табл. 1. Представлены результаты по бассейнам рек с большим числом проб. В качестве модели химического состава континентальной коры использованы данные [12], где приведены средние химические составы верхней, средней и нижней коры. В качестве модели химического состава биоты использованы материалы [13] с разделением на морские и наземные растения и животные. Для разных проб число измеренных концентраций элементов, используемых при расчете коэффициентов корреляции, различно: от примерно 30 до 50 и более, что в большинстве случаев обеспечивает приемлемую точность расчета значений коэффициентов корреляции.

Из табл. 1 видно, что для близвулканических районов Большого Кавказа (области Эльбруса и Казбека) максимальная корреляция наблюдается со средним химическим составом средней континентальной коры и с составом наземных растений и животных. Отметим, что, благодаря большему числу определений элементов и большему числу проб [6, 7], в данной статье методом корреляционного анализа удалось определить доминирующий тип исходной органики. В подавляющем большинстве случаев различия средних значений коэффициентов корреляции с разными горизонтами земной коры и с различными типами биоты являются статистически значимыми. Исключение составляет район Кавказских минеральных вод — для этого района коэффициенты корреляции для морской и наземной биоты статистически не различаются. Можно предположить, что здесь в формировании микроэлементного состава углекислых глубинных вод принимали сравнимое участие остатки как наземных, так и морских организмов.

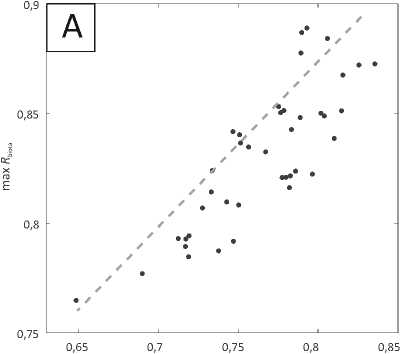

Сопоставление полученных значений коэффициентов корреляции для различных проб выявило неожиданную взаимосвязь. На рис. 1 A, B приведены сопоставления значений корреляции с составом земной коры и биотой для бассейна р. Кубань (район Эльбруса) и для источников Южной Осетии (район Казбека), для которых проанализировано большее число проб (см. табл. 1).

Наблюдается достаточно тесная положительная корреляция между значениями разных коэффициентов. При этом характер связи для различных бассейнов и разных коэффициентов корреляции вполне единообразен.

Обсудим наблюденную регрессию. Правый конец линейной регрессии отвечает максимальным значениям R crust и R biota, а левая нижняя область скопления точек отвечает заметно меньшим значениям коэффициентов корреляции. Левый нижний конец пунктирной линии соответствует значениям R crust = 0 и R biota = 0 (см. рис. 1). Видно, что ее наклон хорошо соответствует наклону регрессии R crust – R biota для обоих районов; хорошее согласие значений наклона наблюдается и в других случаях.

По мнению авторов статьи, представляется возможным интерпретировать выявленную регрессию как проявление эффекта «размывания» исходных значений R crust и R biota при длительном пребывании флюидов в приповерхностных условиях, где их исходный микроэлементный состав подвергается разнообразным воздействиям и смешениям. Это предположение подкрепляется рядом эмпирических соотношений. Для Большого Кавказа недавняя вулканическая активность проявлялась в областях Эльбруса и Казбека, по сути современных спящих вулканов. Для этих районов характерны также мак-

Рис. 1. Связь значений корреляции со средним составом средней континентальной коры (max R crust) и с составом наземных растений (max R biota) для проб бассейна р. Кубань (A) и Южной Осетии (B)

Fig. 1. Relationship of correlation values with average composition of Middle continental crust (max R crust) and with composition of terrestrial plants (max R biota) for samples from Kuban River basin (A) and South Ossetia (B)

max R crust

max Rcrust симальные высоты местности и максимальные температуры воды в источниках — как измеренные, так и пересчитанные по геохимическим равновесиям. Для этих же проб типичны пониженные значения минерализации, предположительно связанные с тем, что здесь доминируют свежемобилизованные воды из области магматических камер, претерпевшие минимальное смешивание и взаимодействие с вмещающими породами. Отметим, что значение уровня минерализации вод углекислых источников даже для бассейна одной реки изменяется на порядок и более. Рассчитанные максимальные значения коэффициентов корреляции отвечают наиболее высокогорным пробам, с минимальной минерализацией и большими температурами (как измеренными, так и пересчитанными по геохимическим термометрам). Отсюда можно предположить, что пробы с максимальными значениями коэффициента корреляции Rcrust отвечают исходным значениям микроэлементного состава, минимально измененным последующими воздействиями.

Неясным, однако, остается вопрос, как эти свежемобилизованные воды успевают набрать микроэлементный состав, соответствующий распространенной в этой области наземной органике. Возможно, это связано с их большими исходными температурами, за счет чего воды успевает быстро провзаимодействовать с быстрорастворимыми остатками органики.

Грязевулканические воды и глины Азербайджана, Таманского полуострова и Восточной Грузии

Для результатов анализа вод и глиняной фракции грязевых вулканов Тамани и Восточной Грузии и грязевулканических вод Азербайджана характерны как общие черты, свойственные также и мегантиклинорию Большого Кавказа, так и отличия от углекислых гидротерм этого региона. Как и для углекислых источников, наибольшая корреляция наблюдается с составом средней континентальной коры (табл. 2). При этом для глин выявлена весьма высокая и практически одинаковая корреляция с составами верхней и средней коры и заметно слабее — с составом нижней. Для вод грязевых вулканов коэффициенты корреляции заметно ниже, чем для глин и углекислых гидротерм.

Отметим, что максимальная корреляция с химическим составом средней коры характеризует глубину заложения соответствующих флюидных потоков. Для гидротерм Большого Кавказа эта глубина отвечает расположению основных вулканических камер, для грязевых вулканов — глубине корней этих вулканов.

Для грязевых вулканов Тамани, Азербайджана и Грузии, в отличие от углекислых вод области высокогорий Большого Кавказа, наибольшая корреляция систематически наблюдается с химическим составом не наземных, а морских растений и животных. Промежуточный характер, как было показано ранее, имеют воды источников района Кавказских минеральных вод, здесь значения корреляции с составом наземных и морских организмов не различаются. Пространственная приуроченность областей, отвечающих различиям связи с наземной и водной биотой, как представляется, соответствует геологической истории Большого Кавказа.

Термальные воды кальдеры вулкана Узон

Расчеты корреляционных зависимостей ми-кроэлементного состава естественных термальных выходов, водоемов и поровых растворов кальдеры вулкана Узон по данным [8] с составом континентальной коры, детально описанные ранее [14], хорошо дополняют и согласуются с результатами анализа данных для кавказского сегмента Альпийского пояса. Результаты расчетов приведены в табл. 3.

Для всех восьми опробований, как и для гидротерм мегантиклинория Большого Кавказа, выявлена максимальная корреляция микроэлементного

ДИСКУССИИ

Табл. 2. Коэффициенты корреляции между составами вод, глин (из грязевых вулканов Тамани и Грузии), коры и биоты (усредненные значения)

Tab. 2. Correlation coefficients for compositions of water, clay (from mud volcanoes of Taman and Georgia), crust, and biota (averages)

|

Район (число анализов) |

Модельный состав континентальной коры |

Биота |

|||||

|

верхняя |

средняя |

нижняя |

растения |

животные |

|||

|

морские |

наземные |

морские |

наземные |

||||

|

Воды, Тамань (17) |

0,61 ± |

0,68 ± |

0,58 ± |

0,82 ± |

0,74 ± |

0,76 ± |

0,71 ± |

|

± 0,01* |

± 0,01 |

± 0,01 |

± 0,01 |

± 0,01 |

± 0,01 |

± 0,01 |

|

|

Глины, Тамань (20) |

0,97 ± |

0,97 ± |

0,94 ± |

0,86 ± |

0,85 ± |

0,76 ± |

0,8 ± |

|

± 0,004 |

± 0,003 |

± 0,004 |

± 0,05 |

± 0,04 |

± 0,003 |

± 0,004 |

|

|

Воды, Грузия (5) |

0,66 ± |

0,68 ± |

0,64 ± |

0,81 ± |

0,75 ± |

0,76 ± |

0,72 ± |

|

± 0,03 |

± 0,03 |

± 0,03 |

± 0,01 |

± 0,01 |

± 0,01 |

± 0,01 |

|

|

Глины, Грузия (4) |

0,96 ± |

0,96 ± |

0,94 ± |

0,85 ± |

0,83 ± |

0,76 ± |

0,78 ± |

|

± 0,003 |

± 0,003 |

± 0,003 |

± 0,01 |

± 0,01 |

± 0,01 |

± 0,01 |

|

|

Апшеронская зона (5) |

0,42 ± |

0,48 ± |

0,44 ± |

0,72 ± |

0,67 ± |

0,77 ± |

0,65 ± |

|

± 0,04 |

± 0,04 |

± 0,04 |

± 0,04 |

± 0,02 |

± 0,02 |

± 0,03 |

|

|

Шемахино-Гобустанская |

0,42 ± |

0,48 ± |

0,44 ± |

0,75 ± |

0,66 ± |

0,76 ± |

0,67 ± |

|

(23) |

± 0,01 |

± 0,01 |

± 0,01 |

± 0,01 |

± 0,01 |

± 0,01 |

± 0,01 |

|

Прикуринская (12) |

0,47 ± |

0,55 ± |

0,5 ± |

0,76 ± |

0,7 ± |

0,79 ± |

0,69 ± |

|

± 0,03 |

± 0,03 |

± 0,03 |

± 0,02 |

± 0,01 |

± 0,01 |

± 0,01 |

|

— погрешность оценки среднего коэффициента корреляции.

— error in estimating the average correlation coefficient.

Табл. 3. Корреляции микроэлементного состава гидротермальных вод Камчатки с химическим составом верхней, средней и нижней континентальной коры

Tab. 3. Correlations between trace element composition of hydrothermal water from Kamchatka and chemical composition of Upper, Middle, and Lower continental crust

|

Источники, водоемы |

Континентальная кора |

||

|

верхняя |

средняя |

нижняя |

|

|

Скв. 1 |

0,38/43 |

0,41 /41 |

0,3/43 |

|

Ист. Термофильный |

0,51/43 |

0,54 /41 |

0,45/43 |

|

Ист. Парящий сапожок |

0,52/43 |

0,54 /41 |

0,47/43 |

|

ПР НП |

0,53/43 |

0,57 /41 |

0,47/43 |

|

Ист. Ящерица |

0,5/42 |

0,52 /40 |

0,45/42 |

|

Озеро ОТП |

0,55/43 |

0,58 /41 |

0,5/43 |

|

Озеро Банное |

0,59/43 |

0,61 /41 |

0,55/43 |

|

Озеро Восьмерка |

0,54/43 |

0,55 /41 |

0,49/43 |

Примечания. 1. Числитель — значения коэффициента корреляции, знаменатель — число элементов, использованных при расчете. 2. Жирным шрифтом выделены максимальные значения корреляции. 3. ПР НП — поровые растворы нефтяной площадки. 4. ОТП — Оранжевое термальное поле.

Note . 1. Numerator — value of correlation coefficient; denominator — number of elements used in calculation. 2. The maximum correlation values are shown in bold. 3. ПР НП — pore solutions of Oil Site. 4. ОТП — Orange thermal field.

состава с составом средней коры и минимальная — с составом нижней коры. Можно предположить, что корни флюидной системы района вулкана Узон, как и вулканических построек Эльбруса и Казбека, располагаются на уровне средней коры.

Коэффициенты корреляции между микроэле-ментными составами самих рассматриваемых проб оказались весьма высокими — они редко опуска- ются до значений менее 0,8 при типичных значениях 0,9–0,96. Высокие значения коэффициентов корреляции свидетельствуют о незначительном разбавлении горячих подземных вод поверхностными. На основании близости соотношений концентрации микроэлементов в разных пробах вод кальдеры вулкана Узон сделан вывод о доминировании их единого источника, связанного с их гидротермальным происхождением.

DISCUSSIONS

Табл. 4. Коэффициенты корреляции между микроэлементными составами нефтей Западной Сибири и Ромашкинского месторождения, коры и биоты (усредненные значения)

Tab. 4. Correlation coefficients for trace element compositions of oil from Western Siberia and Romashkinsky field, crust, and biota (averages)

|

Район (число анализов) |

Модельный состав континентальной коры |

Биота |

|||||

|

верхняя |

средняя |

нижняя |

растения |

животные |

|||

|

морские |

наземные |

морские |

наземные |

||||

|

Западно-Сибирский НГБ |

|||||||

|

Октябрьский (8) |

0,71 ± ± 0,03 |

0,72 ± ± 0,03 |

0,72 ± ± 0,02 |

0,77 ± ± 0,03 |

0,72 ± ± 0,03 |

0,72 ± ± 0,03 |

0,76 ± ± 0,03 |

|

Шаимский (8) |

0,57 ± |

0,58 ± |

0,59 ± |

0,6 ± |

0,55 ± |

0,53 ± |

0,62 ± |

|

± 0,01 |

± 0,01 |

± 0,01 |

± 0,03 |

± 0,02 |

± 0,02 |

± 0,02 |

|

|

Волго-Уральский НГБ, месторождение Ромашкино |

|||||||

|

Березовская |

0,57 |

0,59 |

0,6 |

0,53 |

0,53 |

0,67 |

0,61 |

|

площадь (5) |

± 0,01 |

± 0,01 |

± 0,01 |

± 0,08 |

± 0,05 |

± 0,07 |

± 0,06 |

|

Абдрахмановская |

0,57 |

0,59 |

0,59 |

0,44 |

0,46 |

0,56 |

0,54 |

|

площадь (6) |

± 0,01 |

± 0,01 |

± 0,01 |

± 0,07 |

± 0,04 |

±0,06 |

± 0,05 |

Примечание. Жирным шрифтом выделены максимальные значения корреляции.

Note. The maximum correlation values are shown in bold.

Табл. 5. Коэффициенты корреляции между содержаниями микроэлементов в нефтях Камчатки с составом типичных каустобиолитов и основных потенциальных источников микроэлементов в нефтях

Tab. 5. Correlation coefficients for trace element contents in oil from Kamchatka with composition of typical caustobioliths and major potential sources of trace elements in oils

|

Площадь Верхняя кора Нижняя кора Биота Глины Горючие сланцы Черные cланцы |

Угли |

|

Лиманская 0,63 0,56 0,56 0,41 0,39 0,24 |

0,46 |

|

Богачевская, естественный 0,62 0,55 0,42 0,36 0,33 0,16 выход |

0,38 |

|

Двухлагерная 0,44 0,41 0,56 0,39 0,36 0,31 |

0,41 |

|

Кальдера вулкана 0,5 0,46 0,57 0,3 0,29 0,27 Узон |

0,34 |

|

Среднее значение 0,55 ± 0,5 ± 0,53 ± 0,36 ± 0,34 ± 0,24 ± и разброс ± 0,13 ± 0,11 ± 0,12 ± 0,14 ± 0,13 ± 0,11 |

0,4 ± ± 0,12 |

Примечание. Жирным шрифтом выделены максимальные значения корреляции.

Note . The maximum correlation values are shown in bold.

Нафтиды Западно-Сибирского, Волго-Уральского нефтегазоносных бассейнов и нефтепроявления кальдеры вулкана Узон. Полигенность микроэле-ментного состава нафтидов

Был проведен аналогичный описанному ранее анализ микроэлементного состава нефтей мегарезервуаров УВ различных регионов России и нефте-проявлений кальдеры вулкана Узон (Камчатка).

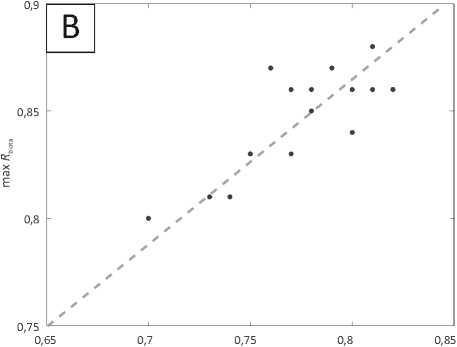

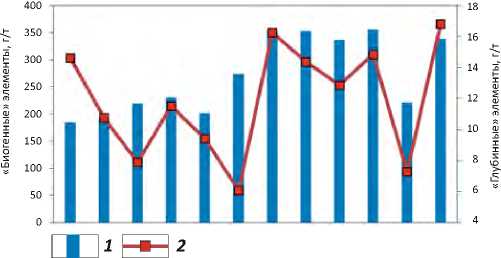

Полученные коэффициенты корреляции приведены в табл. 4 и 5. Для нефтей Ромашкинского месторождения Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна (НГБ) и месторождений Октябрьской и Шаимской НГО Западно-Сибирского НГБ более высокая корреляционная зависимость проявляется между микроэлементными составами нефтей и составом нижней коры. Ранее аналогичный результат был получен для осредненного микроэлементного состава нефтей основных НГБ России: Днепров- ско-Донецкого, Тимано-Печорского, Волго-Уральского и Восточно-Сибирского [1]. Исключение из этой тенденции составляют нефти и нефтепроявле-ния Камчатки, а также нефти мегаместорождения Белый Тигр на шельфе Вьетнама (предположительно, из-за меньшего объема данных) [14, 15]; для всех этих случаев корреляция выше с составом верхней коры (рис. 2).

Выявленная закономерность допускает естественную интерпретацию. Согласно модели массированного нефтегенеза по схеме неравновесного проточного реактора [16], критически важным компонентом этого процесса является восходящий поток слабоминерализованных флюидов, продуктов дегидратации. Такой флюид способен эффективно растворять и выносить термодинамически неравновесные компоненты нефти в вышележащие горизонты земной коры, где условия благоприят-

Рис. 2. Изменение коэффициентов корреляции между ми-кроэлементным составом различных нефтей и составом верхней и нижней континентальной коры [14]

Fig. 2. Changes in correlations between trace element composition of different oils and composition of Upper and Lower continental crust [14]

□ 1□ 2

1 — верхняя кора; 2 — нижняя кора.

ДИСКУССИИ

Нефти месторождений: 1–5 — Камчатки, 6–8 — Шаим-ского региона Западно-Сибирского НГБ, 9–13 — Ромаш-кинской группы Волго-Уральского НГБ

1 — Upper crust; 2 — Lower crust.

Oil from the oilfields: 1–5 — Kamchatka,

6–8 — Shaimsky region of West Siberian Petroleum Basin, 9–13 — Romashkinsky Group of Volga-Urals Petroleum Basin ны для их накопления и относительно длительной сохранности. Но глубина развития процессов дегидратации зависит от теплового режима литосферы. В тектонически более спокойных условиях отделение флюида в зонах поддвига происходит на уровне нижней коры. В субвулканических условиях Камчатки реакции дегидратации и отделение флюидов происходят на меньших глубинах, о чем свидетельствует более тесная связь микроэлементного состава нефтей Камчатки с составом верхней, а не нижней коры.

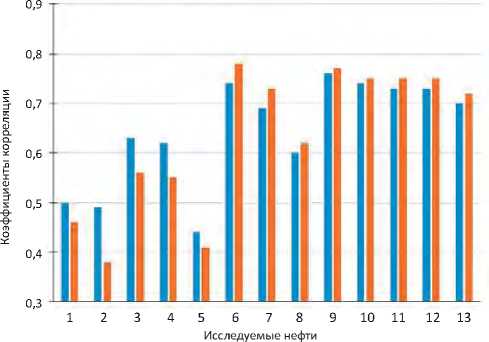

Статистически значимая связь значений корреляции состава исследуемых природных объектов с разными видами биоты свидетельствует о важности вклада ОВ в микроэлементную составляющую нафтидов. Роль биогенной компоненты в микро-элементном составе нефтей станет еще значительнее, если сравнивать не значения коэффициентов корреляции, а массовую долю соответствующих биогенных и глубинных (абиогенных) элементов (рис. 3). Значимая корреляция также отсутствует между концентрациями биогенных и абиогенных элементов, что косвенно указывает на их поступление из разных независимых источников, т. е. на по-лигенный их источник в нафтидах (см. рис. 3).

Результаты исследования авторов статьи подтверждают, что основным источником микроэлементов в нафтидах является живое вещество, однако в процессе нефтеобразования и миграции начинают играть существенную роль глубинные

Рис. 3. Модель распределения различных генетических типов микроэлементов в разновозрастных нефтях Ромашкинской группы месторождений (по аналитическим данным [17])

Fig. 3. Model of different trace element genetic types distribution in heterochronous oils of Romashkinsky group of fields (according to analytical data [17])

Пробы нефтей из разновозрастных отложений верхнего девона и нижнего карбона ( 1 , 2 ): 1 — V + Cr + Mn + Co + + Ni + Cu + Zn; 2 — Li + Be + La + Al + Sm + Eu

Oil samples from heterochronous Devonian and Lower Carboniferous deposits ( 1 , 2 ): 1 — V + Cr + Mn + Co + Ni + Cu + + Zn; 2 — Li + Be + La + Al + Sm + Eu

<:

факторы, определяющие поступление дополнительных микроэлементов в состав нафтидов. Количественно сравнить вклады разных компонент и их изменчивость в нефтях и иных каустобиолитах оказалось возможным в результате применения корреляционного анализа. Подчеркнем, что в случае более детальных данных методом корреляционного анализа можно определить и доминирующий тип исходного ОВ. Это удалось сделать для большинства рассмотренных областей.

Заключение

Проведен анализ характера корреляций ми-кроэлементного состава углекислых и грязевулканических флюидов Кавказского региона с модельным химическим составом верхней, средней и нижней континентальной коры и с разными видами ОВ (наземные и морские, растения и животные). Результаты анализа сравниваются с данными по микроэлементному составу нефтей и нефтепрояв-лений на территории России. Полученные результаты свидетельствуют в пользу довольно глубоких, на уровне средней коры, корнях как гидротермальных вод Большого Кавказа, так и грязевых вулканов. Полученное по результатам корреляционного анализа микроэлементного состава положение корней гидротермальных систем вулканических построек Эльбруса и Казбека оказалось близким к аналогичным оценкам для гидротерм кальдеры вулкана Узон на Камчатке.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что для современных активно формируемых нефтегенерационных структур Азербайджана, Тамани и Восточной Грузии максимальными, устойчиво доминирующими, оказываются корреляционные связи со средней корой и с водной биотой. Грязевые вулканы принято считать современными активно формирующимися нефтегенными структурами. Тектонически они, как правило, приурочены к разломным надвиговым зонам. Для расположенных в менее тектонически активных областях Ромашкинского месторождения Татарского свода Волго-Уральского НГБ и месторождений Шаимского и Октябрьского районов Западно-Сибирского НГБ более сильной является связь с химическим составом нижней коры.

Выявленные различия глубины корней гидротермальных и УВ-флюидных систем могут объясняться различиями в тепловом режиме соответствующих областей. В областях с более напряженным глубинным тепловым режимом (на Камчатке, в зоне альпийской активизации) глубинные температуры выше, реакции дегидратации протекают на меньших глубинах и восходящий флюидный поток несет метку меньших глубин. В частности, характеристика нафтидов Камчатки (физико-химические свойства и УВ-состав, низкое содержание V и Ni — < 10 г/т и никелевая металлогения (Ni > V, V/Ni < 1)) — свидетельствует о том, что нефти Камчатки относятся к классу раннекатагенетических флюидов, которые формируются за счет ОВ в зонах позднего протокатагенеза или раннего мезокатагенеза. А.Э. Конторович [18] назвал кальдеру вулкана Узон «природной лабораторией современно- го нефтеобразования», подчеркнув тем самым, что при интенсивной восходящей разгрузке гидротерм осадки прогреваются до температур, характерных для глубин 2–3 км, и нефтеобразование быстро реализуется на основе современного захороненного в осадках ОВ. Это подтверждается и исследованиями УВ-соотношений нафтидов не только камчатского вулканического поля, но и УВ-флюидных скоплений в бассейне Гуйамас Калифорнийского залива и других регионов [19].

Выявленные различия коэффициентов корреляции микроэлементного состава нафтидов с составом коры и биоты подтверждают полигенность их источника, связанного с исходным для нефтеобра-зования живым веществом и с восходящими потоками глубинных флюидов.

Приведенные результаты свидетельствуют об информативности применяемого варианта корреляционного анализа в плане оценки связи рассмотренных природных флюидов как с разными горизонтами земной коры, так и с доминирующими типами биоты. Корреляционные связи между составами изученных нафтидов, корой и биотой рекомендуется использовать как генетический показатель процессов эволюции нефтяных систем.

Список литературы Корреляционные зависимости микроэлементного состава природных объектов

- Родкин М.В., Рундквист Д.В., Пунанова С.А. Об относительной роли нижнекоровых и верхнекоровых процессов в формировании микроэлементного состава нефтей // Геохимия. – 2016. – № 11. – С. 1025–1031. DOI: 10.7868/S0016752516090065.

- Пунанова С.А., Родкин М.В. Сравнение вклада разноглубинных геологических процессов в формирование микроэлементного облика каустобиолитов // Георесурсы. – 2019. – № 3. – С. 14–24. DOI: 10.18599/grs.2019.3.14-24.

- Пунанова С.А. О полигенной природе источника микроэлементов нефтей // Геохимия. – 2004. – № 8. – С. 893–907.

- Готтих Р.П., Писоцкий Б.И., Журавлев Д.З. Геохимические особенности нефти различных регионов и возможный источник металлов в ней // ДАН. – 2008. – Т. 422. – № 1. – С. 88–92.

- Бабаев Ф.Р., Пунанова С.А. Микроэлементы нафтидов: источники и особенности распределения в процессах онтогенеза углеводородов // Геология нефти и газа. – 2015. – № 2. – С. 76–85.

- Лаврушин В.Ю. Подземные флюиды Большого Кавказа и его обрамления. – М.: ГЕОС, 2012. – 348 с. DOI:10.13140/2.1.2775.0088.

- Лаврушин В.Ю., Гулиев И.С., Киквадзе О.Е., Алиев А.А., Покровский Б.Г., Поляк Б.Г. Воды грязевых вулканов Азербайджана: изотопно-геохимические особенности и условия формирования // Литология и полезные ископаемые. – 2015. – № 1. – С. 3–29. DOI: 10.7868/S0024497X15010036.

- Добрецов Н.Л., Лазарева Е.В., Жмодик С.М. и др. Геологические, гидрогеохимические и микробиологические особенности нефтяной площадки кальдеры Узон (Камчатка) // Геология и геофизика. – 2015. – Т. 56. – № (1–2). – С. 56–88. DOI: 10.15372/GiG20150103.

- Ivanov K.S., Erokhin Y.V., Kudryavtsev D.A. Inorganic Geochemistry of Crude Oils of Northern Eurasia after ICP-MS Data as Clear Evidence for Their Deep Origin // Energies. – 2022. – Т. 15. – № 1(48). DOI: 10.3390/en15010048.

- Алиев А.И. Грязевые вулканы — очаги периодической газогидродинамической разгрузки быстропогружающихся осадочных бассейнов и важные критерии прогноза газоносности больших глубин // Геология нефти и газа. – 2006. – № 5. – С. 26–32.

- Гулиев И.С., Керимов В.Ю., Осипов А.В., Мустаев Р.Н. Генерация и аккумуляция углеводородов в условиях больших глубин земной коры // SOCAR Proceedings. – 2017. – № 1. – С. 4–16. DOI: 10.5510/OGP20160200273.

- Rudnick R.L., Gao S. Composition of the continental crust // Elsevier. – 2003. – № 3. – С. 1–64. DOI:10.1016/B0-08-043751-6/03016-4.

- Bowen H.J. Trace elements in biochemistry. – Лондон, Нью-Йорк: Acad. press, 1966. – 241 с.

- Пунанова С.А., Родкин М.В. Нефти Камчатки — перспективный объект геохимических исследований // Нефтяное хозяйство. – 2021. – № 1. – С. 18–22. DOI: 10.24887/0028-2448-2021-1-18-22.

- Rodkin M.V., Ngo T.L., Punanova S.A. Correlation of trace element composition of oils and other caustobiolites with chemical content of different types of biota and the Upper, Middle and the Lower Earth’s Crust // Vietnam Journal of Earth Sciences. – 2021. – Т. 43. – № 1. – С. 23–31. DOI: 10.15625/0866-7187/15573.

- Родкин М.В., Рукавишникова Т.А. Очаг нефтеобразования как неравновесная динамическая система – модель и сопоставление с эмпирическими данными // Геология нефти и газа. – 2015. – № 3. – С. 63–68.

- Маслов А.В., Ронкин Ю.Л., Лепихина О.П., Изотов В.Г., Ситдикова Л.М. Микроэлементы в нефтях некоторых месторождений сателлитов Ромашкинского нефтяного поля (Республика Татарстан) // Литосфера. – 2015. – № 1. – С. 53–64.

- Конторович А.Э., Бортникова С.Б., Карпов Г.А., Каширцев В.А., Костырева Е.А., Фомин А.Н. Кальдера вулкана Узон (Камчатка) — уникальная природная лаборатория современного нафтидогенеза // Геология и геофизика. – 2011. – Т. 52. – № 8. – С. 986–990.

- Simoneit B.R.T., Deamer D.W., Kompanichenko V. Characterization of hydrothermally generated oil from the Uzon caldera, Kamchatka // Appl. Geochem. – 2009. – № 24. – С. 303–309.