Коррупция и миллениалы: региональные практики поведения

Автор: Агишев Руслан Ряфатевич, Манаева Ирина Владимировна

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски

Статья в выпуске: 1, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена специфике коррупционных практик миллениалов в реалиях дотационного региона, с негативной динамикой социально-экономических отношений. Актуальность поднимаемых вопросов обусловлена и неоднородностью коррупции как социального явления, и быстрой трансформацией коррупционных явлений, и запаздыванием научного осмысления феномена молодежной коррупции. В статье идет речь о выявлении преобладающих черт регионального коррупционного поведения такой возрастной когорты, как миллениалы, которые обладают целым рядом особых психовозрастных качеств (клиповое сознание, технологическая продвинутость, амбициозность, ускоренный темп жизни, отсутствие рефлексии, стартовая обеспеченность, ценностная виртуальность). Базой для анализа коррупционных практик выступила серия социологических исследований, проведенных ГКУ РМ «Научный центр социально-экономического мониторинга» в Республике Мордовия в 2007-2019 гг. Выявлены широкое распространение коррупционного опыта, достаточно высокий уровень регулярной коррупции, совершение преобладающего числа коррупционных сделок в строго определенных сферах, удорожание коррупционного поведения, противоречивая оценка действий взяткодателя и взяткополучателя и т.д...

Коррупция, взятка, коррупционное поведение, сферы коррупционного взаимодействия, поколение миллениалов, коррупционная активность

Короткий адрес: https://sciup.org/170174630

IDR: 170174630 | DOI: 10.31171/vlast.v29i1.7860

Текст научной статьи Коррупция и миллениалы: региональные практики поведения

Особую значимость исследованию придает также региональный характер проведенного исследования, позволяющий проследить, насколько уникальными чертами обладает поведенческая коррупционная модель поколения Y.

Материалы и методы. В качестве источника данных для анализа коррупционного поведения миллениалов Республики Мордовия выступают данные массовых социологических исследований, проведенных в регионе в 2007–2016 гг. (10 мониторинговых волн исследования) ГКУ РМ «Научный центр социально-экономического мониторинга». В 2007 г. вопросы о специфике региональных коррупционных практик были заданы 8 610 респондентам (квотная выборка по муниципальным районам; молодежь – 1 872 чел., люди среднего возраста – 3 529 чел., люди старшего возраста – 3 209 чел.), в 2008–2013 гг. – 1 000 респондентам (общереспубликанская квотная выборка по полу, возрасту и месту жительства; молодежь – 211 чел., люди среднего возраста – 341 чел., люди старшего возраста – 448 чел.), в 2014–2016 гг. – 384 респондентам (общереспубликанская квотная выборка по полу, возрасту и месту жительства; молодежь – 81 чел., люди среднего возраста – 131 чел., люди старшего возраста – 172 чел.). В статье использовались отдельные результаты опроса 2019 г. ( N = 384, общереспубликанская квотная выборка по полу, возрасту и месту жительства), в рамках которого впервые задавались вопросы об эмоционально-мотивационной стороне коррупционного поведения.

Поколение миллениалов в общем массиве ответов респондентов выделялось не по году рождения (1982–2000), а по периоду взросления (1999–2016). Именно годы социализации, или формативные годы, для каждого поколения (18–25 лет), когда человек наиболее восприимчив к изменениям, формируют убеждения и стереотипы, закрепляют большую часть поведенческих практик [Радаев 2018: 30].

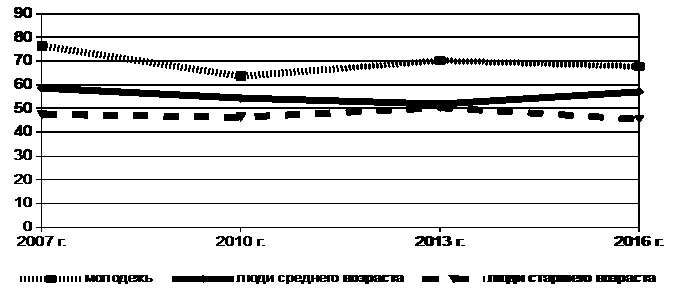

Результаты исследования. Коррупционное поведение миллениалов в Республике Мордовия в 2007–2016 гг. отличалось большей активностью, чем поведение людей среднего возраста (30–49 лет) и лиц старшего возраста (от 50 лет и старше). В среднем среди молодежи коррупционным опытом обладали 3/4, среди людей среднего и старшего возраста – около 1/2 (см. рис. 1). Большая коррупционная активность молодежи традиционно связывается с двумя факторами: складыванием в последние годы чрезмерной экономической детерминированности жизненных целей россиян на фоне размытости правовых норм и сверхпрагматизмом ценностных ориентаций молодежи [Афаунов 2016: 16].

Трансформация ценностей, свидетельствующая об уходе в прошлое «советского простого человека» [Радаев 2018: 31], создает предпосылки для формирования в обществе, особенно в среде молодежи, неформального социального капитала, который способствует распространению коррупции [Федотов 2012: 139]. В данном контексте социальный капитал понимается как совокупность норм, транслирующих высокий уровень межличностного доверия и низкий уровень доверия к государственных и общественным институтам, к формальным социальным взаимодействиям [Bosovik 2017].

Рисунок 1. Попадали ли Вы при решении каких-либо проблем в ситуацию, когда приходилось материально благодарить служащего? (в %)

Влияние возрастной специфики на коррупционную активность миллениалов прослеживается лишь в сферах образования, призыва на военную службу и общения с автоинспекцией. В указанных сферах молодежь давала взятки в 1,5 раза чаще, чем лица среднего возраста, и в 2–3 раза, чем лица старшего возраста. Так, в сфере высшего образования давали взятку 21,4% миллениалов в 2007 г. (38,5% в 2016 г.), 13,4% лиц среднего возраста (20,5%) и 11,0% лиц старшего возраста (22,6%). В сфере общения с ГИБДД – 12,1% (23,1%), 9,0% (15,4%) и 4,3% (12,3%) соответственно.

В системе высшего образования на формирование коррупциогенной институциональной среды работают оказание дружеских услуг с привлечением служебного ресурса, низкие зарплаты, массовый спрос на высшее образование, низкий уровень подготовки абитуриентов и т.д. [Леонтьева 2009]. Коррупция в сфере призыва на военную службу связана с тем, что среди молодежи существуют различные опасения: страх неуставных взаимоотношений, недостаточная социальная защищенность, страх навредить своему здоровью, нежелание терять время, которое можно использовать для учебы и работы [Максименко, Шаповалова 2018: 77].

Для характеристики коррупционного поведения особое значение имеет частота возникновения коррупционных ситуаций. Миллениалы, как и респонденты других возрастов, на протяжении всего исследуемого периода стабильно демонстрируют преобладание частоты эпизодической (столкновение со взятками примерно 1 раз в год) коррупции над регулярной (в течение последней недели/месяца).

В то же время для каждого из возрастов фиксируется свое соотношение. Люди в возрасте 50 лет и старше в 2007–2016 гг. чаще всего давали взятку больше года назад. По результатам отдельных социологических замеров (2014–2016 гг.) частота их эпизодических коррупционных связей существенно превышала частоту регулярных (в 10–15 раз), что, в целом, объясняется снижением социальной активности граждан «третьего возраста» [Полтавская 2018: 59]. У лиц среднего возраста преобладание не столь существенно.

У представителей поколения Y частота регулярной коррупции, как правило, приближается к частоте эпизодической коррупции. В отдельные годы исследования соотношение практически выравнивается. В частности, в 2016 г. среди молодежи давали взятку 23,1% «в течение последней недели/месяца» и 23,2% – «больше года назад». Более высокая регулярная коррупционная активность молодежи определяется целым комплексом факторов. Необходимо говорить и об особой амбициозности, экстремальности и трансгрессивности молодого поколения [Зубок, Чупров 2017: 16]; о распространенности в молодежной среде политического нигилизма, правовой безграмотности и недоверия к государственным органам власти [Афаунов 2016: 17]; о популярности идеологии демонстративного потребления в условиях недоступности отдельных социальных ресурсов [Харитонов и др. 2019: 53].

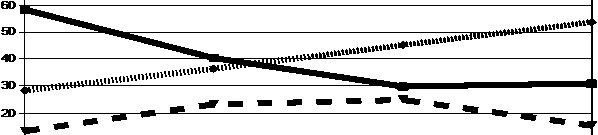

Следующим параметром оценки коррупционного поведения миллениалов выступает размер сумм взяток. Анализ результатов исследования показывает, что на протяжении 2007–2016 гг. размер чаще всего используемых взяток у миллениалов меняется. Если в 2007 г. наиболее популярной взяткой среди молодежи выступала сумма в размере до 1 000 руб. (58,4%), то в 2016 г. – сумма от 1 001 до 5 000 руб. (53,8%) (см. рис. 2). Удорожание коррупционного поведения может быть обусловлено сложными социально-экономическими процессами и явлениями федерального и регионального характера (финансовые экономические кризисы 2008–2009 гг., 2014–2015 гг., подготовка к празднованию Тысячелетия вхождения мордвы в состав единого Российского государства в 2012 г., подготовка к проведению Мундиаля в 2018 г.), определившими высокий уровень инфляции, падение покупательной способности рубля, снижение уровня зарплат, схлопывание рынка труда и т.д.

О

2007 г 2010 г 2013 г 2016 г

^^^^■до 1000 р. iiiiiiiWiiiiii от 1001 до 5000 р. ■ ^ свыие 5001 р.

Рисунок 2. Какую сумму Вы приблизительно потратили? (в %, для миллениалов)

Фиксируется последовательное снижение доли взяток мелкого размера (до 1 000 руб.) и в отношении людей среднего и старшего возрастов. В частности, у лиц среднего возраста доля взяток до 1 000 руб. в 2007–2016 гг. снизилась с 26,5% до 20,7%; у лиц старшего возраста – с 26,3% до 20,1%. Это также свидетельствует о масштабности влияния на коррупционное поведение протекающих противоречивых социально-экономических процессов в регионе и стране.

Параллельно проходящие процессы снижения числа взяток мелкого (до 1 000 руб.) и крупного (свыше 5 001 руб.) размеров, фиксируемые во всех возрастных когортах, позволяют говорить о формировании своеобразного коррупционного стандарта, единой для всех суммы от 1 001 до 5 000 руб., которая используется в большей части коррупционных сделок. Предположительно, региональная коррупция как подчиняющийся экономической логике рынок [Васильева, Воробьев 2015: 233] чутко реагирует на социально-экономическую ситуацию в стране и регионе. В рамках снижения реальной стоимости рубля и доходов основной массы населения произошла своеобразная самоорганизация регионального рынка коррупционных услуг, в рамках которой в республике установился некий единый тариф (сумма от 1 001 до 5 000 руб.) на большую часть коррупционных услуг.

Оценка миллениалами эффективности мер по борьбе с коррупцией позволяет опосредованно судить об их коррупционном поведении. Результаты всего цикла социологических замеров свидетельствуют о популярности среди представителей поколения Y таких «силовых» методов противодействия коррупции, как «показательные процессы против крупных коррупционеров» (40,5% в 2016 г.) и «ужесточение наказаний за коррупционные преступления» (50,0% в 2016 г.). Методы «либерального» толка выбирались примерно в 1,5 раза реже («совершенствование законодательства» – 32,4% в 2016 г., «сокращение административных барьеров» – 24,3%, «сокращение контрольных и разрешительных полномочий органов власти» – 13,5% и т.д.).

Сохранение подобного соотношения на протяжении длительного периода времени свойственно миллениалам независимо от места их жительства, гендера и уровня образования, что свидетельствует о формировании у них единого взгляда на специфику осуществляемой антикоррупционной борьбы. Частью такого взгляда, по всей видимости, становится убежденность в неспособности государства справиться с коррупцией «либеральными» методами.

Подобных оценок эффективности, в первую очередь «силовых» методов борьбы с коррупцией, придерживаются и представители других возрастных когорт. В частности, «ужесточение наказаний за коррупционные правонарушения» в 2016 г. выбрали половина лиц среднего (50,0%) и старшего (47,7%) возраста, а «совершенствование законодательства» – только каждый третий (31,3% и 35,1% соответственно). Можно утверждать, что в регионе сформировался и длительное время не теряет своей актуальности ярко выраженный запрос на усиление борьбы с коррупцией и взяточничеством. В целом по стране исследователи также отмечают «стабильно обостренное восприятие проблемы коррупции как проблемы, требующей первоочередного решения» [Латов 2019: 43].

Для анализа субъективной стороны коррупционного поведения миллениалов на завершающем цикле исследования респондентам был задан вопрос об отношении к взяткодателям и взяткополучателям. Фиксируется двойственность в суждениях представителей поколения Y : категорически осуждают взяткодателей 54,8%, а взяткополучателей – 72,6% (см. рис. 3). Существенно разнится и уровень нейтрального отношения к субъектам коррупционного действия.

Разница в оценках действий взяткодателя и взяткополучателя некоторыми исследователями связывается с тем, что коррупционное поведение приобрело функциональный и адаптационный характер. Нередко асимметрию восприятия коррупционного поведения взяткодателей и взяткополучателей увязывают с существованием в массовом сознании системы двойных стандартов, когда свои коррупционные действия (и своего близкого окружения) не имеют негативной окраски и воспринимаются как вынужденные. В свою очередь, аналогичное поведение других лиц однозначно оценивается в качестве общественно опасного и связывается с коррупцией [Журавлев, Юревич 2014: 66]. С точки

Рисунок 3. Как Вы относитесь к тем, кто дает/получает взятки? (в %, для миллениалов)

зрения социально-антропологического подхода данная противоречивость в оценках коррупционного поведения обусловлена не макро- (уровень экономического развития, особенности государственных и общественных институтов), а микрофакторами (моральные установки, устоявшиеся формы социального взаимодействия, культурные и этнические стереотипы и т.д.) [Torsello, Venard 2016].

Таким образом, данные длительных мониторинговых исследований (на протяжении 2007–2016 гг.) позволяют говорить о существовании у коррупционного поведения миллениалов как особых, так и общих с другими возрастными когортами свойств. Если первое может быть следствием специфических психовозрастных качеств поколения Y , то второе – результатом сосуществования в социально-экономических и политических реалиях одного региона. К особенностям коррупционного поведения миллениалов следует отнести:

– наличие коррупционного опыта у достаточно большого числа представителей поколения Y (до 74%);

– то, что абсолютное большинство коррупционных взаимодействий миллениалов распределяется между такими сферами, как высшее образование, призыв на военную службу и общение с ГИБДД;

– высокую коррупционную активность, характеризующуюся значительным уровнем регулярной коррупции (дача взятки в течение последней недели) по сравнению с эпизодической (больше года назад). У миллениалов в отдельные годы исследования уровень регулярной коррупционной активности приближался к уровню эпизодической коррупционной активности или был несущественно ниже;

– удорожание коррупционного поведения. Если на первом этапе исследования (2007–2011 гг.) представители поколения Y давали преимущественно взятки мелкого размера (до 1 000 руб.), то на втором этапе (2012–2016 гг.) – взятки, как правило, среднего размера (1 001–5 000 руб.).

К единым для всех возрастных категорий свойствам коррупционного поведения можно отнести:

– использование в большей части коррупционных сделок суммы среднего размера – от 1 001 до 5 000 руб., выступающей в качестве наиболее экономически обоснованной суммы для большей части неформальных сделок;

– популярность «силовых» методов борьбы с коррупцией, в эффективность которых верит большая часть представителей всех возрастных когорт; при этом меры противодействия коррупции условно «либерального» толка выбираются респондентами реже;

– двойственность в оценках коррупционного поведения, которое в зависимости от личного участия воспринимается или исключительно негативно, или нейтрально (в качестве вынужденной меры).

Выделенные черты позволяют говорить о том, что в регионе в последние годы формируются коррупционная модель поведения, которая обладает сходными для всех возрастных когорт чертами. Происходит постепенное сближение форм, содержания и протекания коррупционных практик у разных возрастных групп. Коррупционное поведение все больше приобретает функциональный и адаптационный характер. Для коррупционного поведения миллениалов характерно более яркое выражение общих для всех черт.

Список литературы Коррупция и миллениалы: региональные практики поведения

- Афаунов А.З. 2016. Молодежь и проблема коррупции в современном российском обществе: социологический анализ. — Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. № 4. С. 15-18.

- Васильева В.М., Воробьев А.Н. 2015. Теория коррупционных рынков. — Политическая наука. № 2. С. 232-252.

- Журавлев А.Л., Юревич А.В. 2014. Коррупция и миллениалы: региональные практики поведения. — Социс. Социологические исследования. № 7. С. 63-71.

- Зубок Ю.А., Чупров В.И. 2017. Современная социология молодежи: изменя-ющася реальность и новые теоретические подходы. — Россия реформирующаяся: ежегодник. Вып. 15. С. 12-48.

- Латов Ю.В. 2019. Коррупция в зеркале общественного мнения россиян: проблемы, противоречия, парадоксы. — Journal of Institutional Studies. № 11(4). С. 40-60.

- Леонтьева Э.О. 2009. Повседневные коммуникации и укорененность коррупции в неформальном пространстве вуза. — Вестник Томского государственного университета. № 325. С. 43-48.

- Максименко А.А., Шаповалова И.С. 2018. Молодежь и российская армия: будет ли положительный вектор во взаимодействии? — Научный результат. Социология и управление. Т. 4. № 2. С. 70-87.

- Полтавская М.Б. 2018. Социальная активность граждан «третьего возраста»: гендерный аспект (на примере г. Волгограда). — Logos et Praxis. Т. 17. № 2. С. 48-64.

- Радаев В. В. 2018. Миллениалы на фоне предшествующих поколений: эмпирический анализ. — Социс. Социологические исследования. № 3. С. 15-33.

- Россия реформирующаяся: ежегодник — 2003 (отв. ред. Л.М. Дробижева). 2003. М.: Институт социологии РАН. 536 с.

- Федотов Л.Н. 2012. Деформация социального капитала как фактор возникновения коррупции. — Знание. Понимание. Умение. № 3. С. 138-145.

- Фомичев Н.Я. 2004. Криминологическая характеристика личности взяткодателя и взяткополучателя. — Общественные науки. № 1. С. 57-60.

- Шалыгина Н.В. 2017. Игреки и центениалы: новая ментальность российской молодежи. — Власть. Т. 25. № 1. С. 164-167.

- Шугрина Е.С. 2015. Понятие и признаки коррупции: особенности правового просвещения учащихся. — Административное право и процесс. № 6. С. 54-57.

- Харитонов Е.М., Тарасенко Л.В., Чернобровкин И.П., Ковалев В.В. 2019. Демонстративное потребление в условиях российских реалий: специфика и риски проявления в молодежной среде. — Социально-гуманитарные знания. № 7. С. 53-62.

- Bosovik I. 2017. Social Capital and Corruption in Post-Communist Countries. 33 р.

- URL: https://www.researchgate.net/publication/315664937_Social_Capital_and_ Corruption_in_Post-Communist_Countries (accessed 07.01.2021).

- Torsello D., Venard B. 2016. The Anthropology of Corruption. - Journal of Management Inquiry. Vol. 25. Is. 1. P. 34-54.