Коры выветривания участка Каспа (Восточный Саян) и их минерагения

Автор: Попова Наталья Н.

Журнал: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии @technologies-sfu

Статья в выпуске: 3 т.1, 2008 года.

Бесплатный доступ

Интерес к изучению кор выветривания участка Каспа связан с его близостью к известному Ольховско-Чибижекскому золоторудному району, расположенному в северо-западной части Восточного Саяна. Остаточные коры выветривания на изученной территории имеют широкое распространение, развиты по различным палеозойским породам и перекрыты толщей неоген-плейстоценовых отложений сложного состава. Изучен гранулометрический, химический состав глин, минеральный состав песчаной и пелитовой фракций. Приведена палинологическая характеристика образований, на основании чего уточнен возраст остаточной коры выветривания. В корах выветривания участка Каспа известны проявление бокситов, минерализация марганца. Получены новые данные, подтверждающие потенциальную золотоносность коры выветривания участка.

Коры выветривания, восточный саян, бокситы, марганец, золото

Короткий адрес: https://sciup.org/146114466

IDR: 146114466 | УДК: 553(Т2-547)

Текст научной статьи Коры выветривания участка Каспа (Восточный Саян) и их минерагения

В последнее время изучению кор выветривания уделяется все большее значение [2, 3, 5, 6, 7], что обусловлено их потенциальной рудоносностью. Комплекс полезных ископаемых, связанных с корами выветривания, довольно широк, это месторождения оксидных марганцевых и железных руд, урана, вторичных фосфоритов, бокситов. На юге Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Казахстане, на Урале широко распространены золотоносные коры выветривания, они представляют собой относительно новый перспективный геологопромышленный тип месторождений, который, по сравнению с другими источниками золота, осваивается более высокими темпами.

Коры выветривания Восточного Саяна, по сравнению с другими районами, исследованы в недостаточной степени. Их изучением в прежние годы занимались различные исследователи (А.М. Хазагаров, 1963 , В.А. Астахова, 1966 ) в рамках тематических работ и в связи с поисками фосфоритов, бокситов, золота. Одной из первых была сводная работа Р.А. Цыкина (1967 ). В ней были детально охарактеризованы разрезы, строение и вещественный состав профилей кор выветривания Средней Сибири. В дальнейшем изучением вопроса занимались В.Г. Матухина (1972 ), В.О. Конышев (1988 ), Р.А. Цыкин (2000 , 2004 ), С.С. Сердюк (2002 ).

Благоприятная эпоха для процессов химического выветривания в Восточном Саяне наступила в мезозое и продолжалась с перерывами до конца третичного периода. Остаточные коры выветривания различных морфологических типов (площадные, линейные и смешанные) отличаются хорошей сохранностью. Максимальным развитием пользуются площадные коры выветривания. Фрагментарно они отмечаются на древних денудационных поверхностях выравнивания и их пологих склонах (Манское Белогорье, Кингизюльский хребет, водораздел рр. Сисим-Кижарт и др.), где перекрыты маломощными (1-8 м) образованиями квартера. Наиболее полно они сохранились в кайнозойских впадинах (Каспинская, Нижне–Чинжебинская), благодаря консервации мощными полигенетическими толщами неоген-четвертичного возраста. Мощность кор выветривания колеблется от 0,5 до 50 м. В основном они представлены зонами сапролита и литомаржа (пестроцветными песчано-глинистыми образованиями с обломками полуразложившихся пород, участками сохранившейся структурой субстрата). Зона конечных продуктов кор выветривания (оксидов и гидрооксидов) отмечается редко и представлена пластичными глинами.

Кора выветривания мел-палеогенового возраста лучше сохранилась в юго-западных предгорьях Восточного Саяна, где была оконтурена бокситопоисковыми работами семидесятых годов прошлого века (Беллыкский, Сейбинский и Терехтинский участки). Она относится к площадному мор-фотипу, развита по сланцам, вулканитам и интрузивным породам. Фрагменты мел-палеогеновой коры выветривания линейного морфотипа были обнаружены в низовьях р. Джотки, в междуречье Кувая и Левой Жаймы, на Козинском перевале, на Кингизюльском хребте.

Более молодая, плиоцен-эоплейстоценовая генерация коры выветривания наиболее изучена в Ольховско-Чибижекском золоторудном районе Курагинского района, где занимает около 20 % площади и является золотоносной. Сапролитовая кора выветривания относится к площадному и линейному морфологическим типам. Площадной тип развит, в основном, по грани-тоидным породам и представлен гранитной сыпучкой мощностью до первых десятков метров. На ней залегают песчано-глинистые отложения каолинито-гидрослюдистого состава с обломками диорита, известняка, кварца и др. Линейные коры выветривания мощностью 10-150 м наблюдаются в приконтактовых зонах гранитоидов с карбонатными, песчано-сланцевыми породами и в зонах тектонических нарушений.

Гипергенные скопления золота здесь приурочены к эндо- и экзоконтакным зонам Ольховской интрузии, где локализуются месторождения и проявления рудного золота (Константиновское, Ивановское, Средняя Тарча и др.) [7]. Особенно интенсивно процесс корообразования проявился в зонах окисления сульфидных, сульфидно-кварцевых руд. В приповерхностных условиях они превращены в охры и красно-бурые глины с обломками рудного кварца, сульфидов, бурого железняка, часто с очень высокими содержаниями золота. На площади рудного района в разные годы найдены 84 локальных участка с золотоносными корами выветривания. В результате экспертной оценки, выполненной в 1988 г. Э.Л. Варандом, ресурсы всех выявленных участков района по категории Р2 составляют 13 т.

Характеристика кор выветривания участка Каспа

Под корой выветривания, вслед за многими исследователями [2, 8], автор понимает «геологическое тело, сложенное элювиальными продуктами физического и химического выветрива-– 235 – ния горных пород, формирующихся под влиянием комплекса климатических, тектонических, геоморфологических, биогенных и других факторов». При невозможности разграничения остаточных кор выветривания и продуктов их ближнего (менее 5-6 км) переотложения выделяются генетически связанные образования формации коры выветривания.

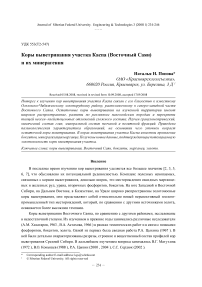

Изученный нами участок Каспа расположен в долине одноименной реки, правого притока р. Кизир, примерно в 15 км к юго-западу от Ольховско-Чибижекского рудного района (рис. 1). Участок находится в пределах Каспинской впадины, которая имеет эрозионно-тектоническое происхождение и состоит из разрозненных, небольших по площади впадин, представляющих собой реликты некогда обширной озерной котловины неогенового возраста. Впадины болота Клюквенного, ручьев Красногорский и Слюсаревский разделены между собой пологими (10-15º) склонами, водоразделами с а.о. 500-800 м.

В геологическом строении участка принимают участие кембрийские отложения, представленные существенно карбонатной (известняки, доломитистые известняки, прослои терригенных пород) балахтисонской и вулканогенной, вулканогенно-осадочной (туфопесчаники, андезиты, дациты) осиновской свитами. В южной части участка отмечаются метаэффузивы основного состава с прослоями хлоритовых сланцев, известняков, туфов, туфопесчаников бахтинской свиты.

Интрузивные образования, представленные диоритами, кварцевыми диоритами, гранодиоритами буеджульского комплекса ордовика, слагают крупные языковидные тела в северной части участка и небольшие по размерам штокообразные тела в бассейне рр. Каспа, Тарбатка и

Рис. 1. Обзорная схема района исследований руч. Золотой. Габброиды (габбро-порфириты, микро-габбро) субвулканического верхнерифей-ского бахтинского комплекса отмечаются, главным образом, в южной части участка, слагая мелкие жиловидные тела. Контактовое воздействие интрузивных образований проявляется в ороговиковании и скарнировании (до эпидот-гранатовых скарнов) вмещающих пород с образованием кварцево-сульфидных зон мощностью от первых до нескольких десятков метров.

В тектоническом плане через всю площадь участка проходит субширотная зона разлома, которая по долине р. Каспы следует к верховьям руч. Золотого и далее прослеживается по долине р. Тарбатки.

В пределах впадины палеозойские породы перекрыты мощным чехлом (до 88 м) рыхлых образований кайнозойского возраста. Разрезы детально изучались В.А. Астаховой в 19641966 гг., Р.А. Цыкиным в 1967 г. и нами в 2006 г. по керну поисковых скважин.

В сводном разрезе рыхлых образований участка выделяются:

-

1) остаточные коры выветривания мел-палеогенового возраста;

-

2) элювиально-делювиальные образования условно палеогенового возраста;

-

3) лимний, лимний и палюстрий слюсаревской свиты среднего миоцена – раннего плиоцена);

-

4) аллювий, делювий и пролювий плиоцен-эоплейстоценового возраста;

-

5) делювий и пролювий каспинской свиты эоплейстоцена;

-

6) лимний, лимноаллювий нижнего неоплейстоцена;

-

7) субаэральные лессовидные суглинки среднего-верхнего неоплейстоцена;

-

8) делювий среднего неоплейстоцена – голоцена;

-

9) аллювиальные и техногенные отложения голоцена.

Остаточные коры выветривания в пределах Каспинской впадины пользуются площадным распространением. Развиты они по всем палеозойским породам участка, за исключением карбонатных. Трудно поддаются процессам химического выветривания существенно кремнистые породы и кварциты. На склонах, обрамляющих впадину, коры выветривания сохранились в виде останцов, максимальные мощности (40-50 м) зафиксированы в бортовых частях локальных впадин древнего рельефа по диоритам, туфогенным породам и глинистым сланцам. Кора выветривания представлена полным профилем от зоны сапролита (дресвяно-щебнистые образованиями со структурой материнских пород) до каолинизированных глин.

В верховьях руч. Слюсарев образования остаточной коры выветривания описаны нами по скважине №11 (рис. 2). В интервале 70-100 м (забой) вскрыт зеленовато-серый бесструктурный элювий с гнездами менее выветрелых туфопесчанников, местами окварцованных. В элювии есть налеты и стяжения лимонита. Выше без видимого перерыва залегают переотложенные элювиально-делювиальные образования условно палеогенового возраста. Представлены они охристо-бурыми песчанистыми глинами с дресвой, щебнем туфопесчаников, с сажистыми стяжениями, бобовинами гидроокислов железа, марганца (до 20-50 %). Перекрываются они с глубины 52,0 м пролювиально-делювиальными отложениями неоген-эоплейстоценового возраста, с глубины 14,0 м и выше наблюдались озерные отложения нижнего неоплейстоцена, делювиальные суглинки среднего неоплейстоцена – голоцена.

По результатам гранулометрического анализа керновых проб (табл. 1) отложения представлены песчано-глинистым материалом, где песчаная часть составляет 24,4-64,4 %, а глинистая – 35,6-75,6 %.

|

t: с * |

Литологическая коленка |

Индекс |

Литологическое описание пород |

Кривые ДТА |

|

0.3 4.0 14.0 46.0 76.0 88.0 100.0 |

^ » »* |

Почвенно-растительный спой |

||

|

dll-H |

Делювиальные суглинки серовато-бурые |

|||

|

с дресвой до 40% Озерные глины шоколадно-бурые песчанистые с прослоем охристо-бурых глин с примесью дресвы до 40% |

\<^ -—- |

|||

|

— — — — |

II |

|||

|

— V — V |

||||

|

— —= — — |

||||

|

— — — — |

0 200 400 600 800 1000" |

|||

|

— — v |

dp N-F. |

Глины переотложенной КВ ржавоохристые, охристо-бурые, песчамисто-дресвянистые с включениями бобовин розово-бурого цвета, мелкими конкрециями сажистых марганцевых минералов до 3% |

||

|

V — # |

||||

|

— — V |

||||

|

— — — = |

||||

|

4 — V УzY |

cdP |

Глины переотложенной КВ охристобурые песчанистые в чередовании с песчано-дресвянистыми с включениями, стяжениями сажистых минералов марганца в количестве от 20 до 50% |

||

|

* — V — V — — V V —-- — — V v — Fe —” о— |

||||

|

v —м * — Fe* —— v— О — — FcY К1-е>/ XfcV J К Y ?х |

Глины переотложенной КВ охристобурые песчанистые с дресвой и щебнем туфолесчаников. Отмечаются три интервала скоплений коричнево-бурых стяжений лимонит-марганцевого состава |

|||

|

eK-P |

Элювий среднеэернистых зеленовато-серых туфолесчаников. участками слабо окварцованных со стяжениями лимонита бурого цвета |

Рис. 2. Разрез кайнозойских отложений в скважине11 участка Каспа с результатами термического анализа (ДТА). Дериватограф Q-1500Д, аналитик Н.И. Петухова (уменьшено): 1 – почвенно-растительный слой; 2 – суглинки; 3 – глины; 4 – дресва, щебень; 5 – глыбы; 6 – железо-марганцевые конкреции;

7 – лимонитизация; 8 – структурный элювий (смешанные по составу отложения показаны комбинацией знаков)

Таблица 1. Результаты гранулометрического анализа керновых проб скважины №11

|

№№ п/п |

Глубина отбора, м |

Вес, г |

Гранулометрический анализ, г |

|||||||

|

JS S з si s |

>S s с -& |

>S H s S & 5 |

7\ |

о |

ГЧ |

ГЧ |

о. |

V |

||

|

1 |

6,0 |

50 |

22,4 |

27,6 |

0 |

0 |

5,2 |

4,98 |

12,2 |

0 |

|

2 |

11,0 |

50 |

32,2 |

17,8 |

0 |

4,8 |

2,6 |

2,9 |

7,5 |

0 |

|

3 |

15,0 |

50 |

13,8 |

36,2 |

0 |

7,96 |

2,9 |

1,47 |

1,47 |

0 |

|

4 |

21,0 |

50 |

22,8 |

27,2 |

0 |

8,86 |

7,67 |

3,65 |

2,62 |

0 |

|

5 |

27,0 |

50 |

20,1 |

29,9 |

0 |

5 |

8,6 |

3,5 |

3 |

0 |

|

6 |

34,0 |

50 |

22,1 |

27,9 |

0 |

4,55 |

5,1 |

6,15 |

6,3 |

0 |

|

7 |

43,0 |

50 |

16,6 |

33,4 |

0 |

2 |

5,6 |

5,1 |

3,9 |

0 |

|

8 |

50,0 |

50 |

15,1 |

34,9 |

0 |

1,9 |

4 |

4,3 |

4,9 |

0 |

|

9 |

57,0 |

50 |

13,3 |

36,7 |

0 |

0,6 |

5,8 |

4,5 |

2,4 |

0 |

|

10 |

62,0 |

50 |

12,2 |

37,8 |

0 |

0,6 |

5 |

4,1 |

2,5 |

0 |

Химический состав глин определялся рентгенофлюоресцентным методом (без Na2O и Ппп). Данные анализа нормировались на сумму определяемых компонентов, т.е. приводились к 100 % (табл. 2). Повышенные содержания оксидов железа (до 75,35 %) и мышьяка (до 3,28 %) свидетельствуют о возможном присутствии минералов окисления арсенопирита (скородита, арсенолита). В невыветрелых породах участка отмечались зоны сульфидизации. Обращает на себя внимание незначительные содержания кальция, калия, магния (за исключением одной пробы), практически не фиксируется натрий. Это объясняется интенсивным выносом щелочных и щелочноземельных элементов в коре выветривания. Положительный геохимический баланс наблюдается у глинозема и титана. Содержания кремнезема и окисного железа очень неравномерные.

На правобережье приустьевой части руч. Красногорского в скважине в красноцветных глинах химическим анализом установлено содержание меди – 0,11 %, марганца – 0,5 %, трехо-киси вольфрама – 0,025 %.

Спектральный анализ красноцветных глин показал в большинстве проб повышенные содержания мышьяка (0,01-0,5 %), кобальта (0,005-0,03 %), фосфора (0,2-1,0 %), марганца (0,12,0%), иттрия (0,05-0,02 %), молибдена (0,005-0,01 %), бария (0,05-0,1 %), лития (0,01 %), цинка (0,01-0,1 %), меди (0,02-0,03 %).

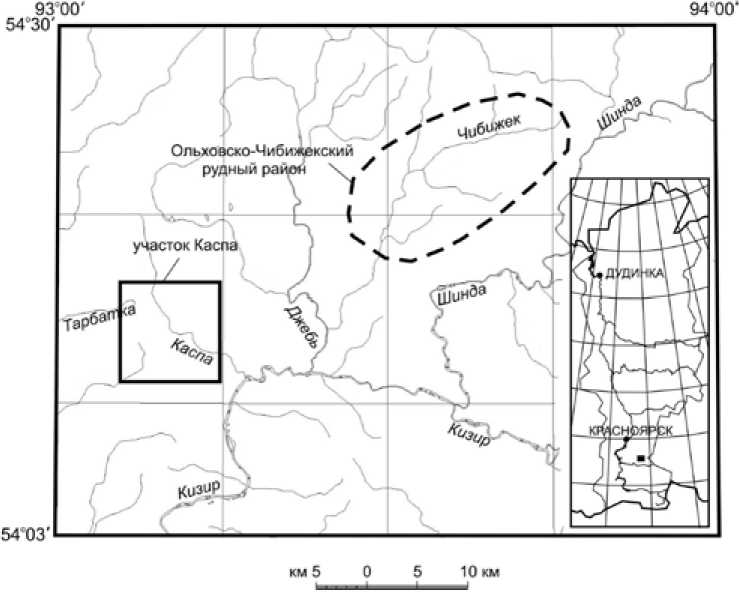

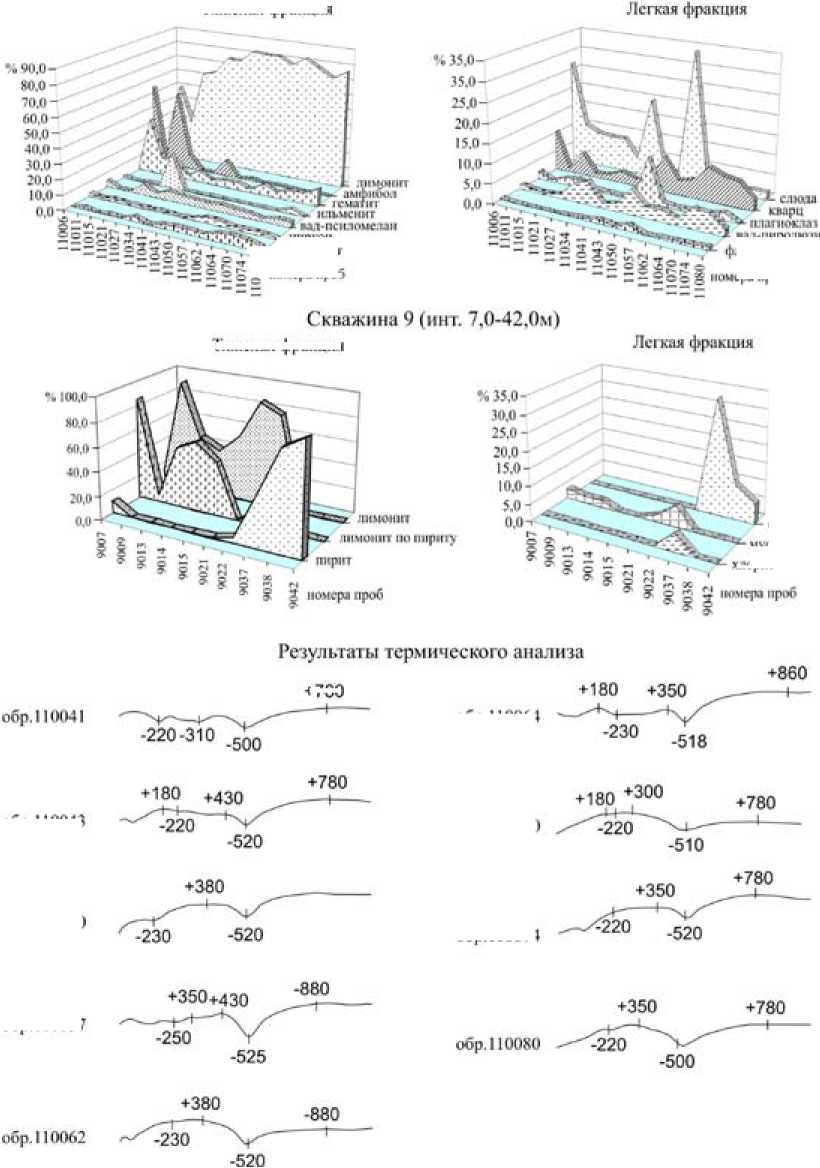

По данным термического и литологического анализов (рис. 2, 3) отложений коры выветривания (скважины №№ 9, 11) песчаная составляющая представлена кремнистыми обломками, из реликтовых минералов легкой фракции преобладают кварц, чешуйки слюд (биотит, серицит), присутствуют плагиоклаз, мусковит, флюорит, хлорит, сидерит (аналитик Н.И. Петухова). В тяжелой фракции преобладающим является пирит, отмечены лейкоксенизированный ильменит, амфибол, циркон, в единичных знаках встречены сфен, апатит, дистен, анатаз, галенит, киноварь, в двух пробах в количестве 2-3 знаков – золото. Частицы золота слабо и неокатан-ные, объемные, в виде табличек (0,15х0,1 мм), квадратных пластинок, уплощенных октаэдров (0,05х0,05 мм) желтого цвета, в основном плохой сохранности. Из минералов марганца обнару- – 239 –

Таблица 2. Химический состав глин участка Каспа

Минеральный состав пелитовой фракции глин участка дополнительно изучался фазовым рентгенодифракционным анализом в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН. Образцы исследовались в их натуральном воздушно-сухом состоянии, а также после некоторых стандартных на них воздействий: (1) – насыщения глицерином (диагноз разбухающих фаз); (2) – травления в соляной кислоте на водяной бане (отделение каолинита от карбоната); (3) – прокаливания при температуре 500 ºС (отделение хлорита от каолинита). В результате были получены 9 дифрак-торгамм (рис. 4). Преобладающим глинистым минералом кор выветривания является каолинит, присутствует гетит, в небольшом количестве отмечаются иллит-смектит, кварц, полевой шпат, хлорит, аутигенный(?) парагонит смешанослойной слабоупорядоченной фазы. Парагонит преобладает над каолинитом, оба минерала сильно гидратированы.

По микроскопическому описанию шлифов, по данным М.С. Абрамова (1966), в глинах коры выветривания в основном отмечаются псевдоморфозы тонкочешуйчатого каолинита по полевому шпату. В нижних горизонтах встречаются реликтовые зерна полевого шпата, выше по разрезу переработка пород более глубокая, полевошпатовые выделения нацело замещены криптокристаллическим каолинитом с примесью гидроокислов железа. Редко отмечаются нацело лейкоксенизированные зерна ильменита, псевдоморфозы лимонита по магнетиту, окисленный гематит (аналитик В.А. Байкалова).

Для уточнения возраста коры выветривания по скважине № 11 на глубине 70,0–88,0 м были отобраны палинологические пробы, из которых нам удалось выделить редкие споры – 240 –

Результаты литологического анализа Скважина II (инт. 6,О-8О,Ом)

Тяжелая фракция

обр. 110050

Тяжелая фракция

♦780

Рис. 3. Результаты литологического анализа проб участка Каспа

. . » циркон Пиро-1Ю1«1

номера проб

обр. 110064

обр. IIOO43

обр. II0057

обр. 110070

обр. 110074

Н.1-ПИР111М*ШТ 1ЛЮОр«Г «рд «роб

ciucpin мусюшп х/юраст

Рис. 4. Дифрактограммы глин кор выветривания участка Каспа: 1-3 - кривые после обработки: 1 – насыщения глицерином; 2 – травлений в HCl; 3 – прокаливания 500 °С мезозойского облика: Leiotriletes sp., Disaccites, Walchia sp., Alisporites. Выше, до глубины 52,0 м, отмечаются третичные споры и пыльца: Pinus s/g Diploxylon, P. s/g Haploxylon, Pinaceae, Sciadopitys sp., Abies sp., Myrica sp., Carya sp., смятые зерна Pinaceae (определения И.В. Смокотиной). Учитывая наличие единичных мезозойских спор и пыльцы, постоянное присутствие спорово-пыльцевых зерен третичного облика, возраст остаточной коры выветривания (инт. 70,0–88 м) предположительно определен как мел-палеогеновый.

Кроме того, по данным В.А. Астаховой [1], в Каспинской впадине коры выветривания перекрыты палинологически охарактеризованными неогеновыми серо-голубыми лигнитизиро-ванными глинами слюсаревской свиты, что не противоречит принятому возрасту.

Минерагения кор выветривания участка Каспа

В результате гипергенного преобразования горных пород и минералов происходят вынос подвижных компонентов, мобилизация, перераспределение вещества и часто формирование промышленных концентраций целого ряда элементов. Непременным условием формирования элювиальных руд является присутствие полезного компонента в материнской породе, способного привести к рудным концентрациям. Так, для возникновения промышленных месторождений бокситов необходимо содержание 10-20 % Al2O3 в алюмосиликатных породах, для элювиальных марганцевых – 3-5 % Мn в карбонатных породах и т.д. [4]. Сочетание этих факторов определяет интенсивность гипергенных процессов и, как следствие, образование экзогенных рудных месторождений.

В прошлом веке в корах выветривания участка Каспа были обнаружены глыбы и щебень каменистых бобовых бокситов, минерализация марганца, в 2006 г. в результате работ Восточно-Саянской партии ОАО «Красноярскгеолсъемка» – золото.

Каспинское проявление бокситов было обнаружено в русле руч. Лимонитового и в верховьях р. Каспа в 1953 г. Обломки железистых бокситов и лимонитов содержали до 53 % глинозема и до 10 % кремнезема. В связи с этими находками в 70-х годах в долинах рек Каспа и Бурлук были проведены поисковые работы на бокситы латеритного типа (М.С. Абрамов, 1966). В результате этих работ было установлено, что бокситы отмечаются по всему разрезу рыхлых образований кайнозоя.

Продукты коры выветривания характеризуются содержанием свободного глинозема от долей процента до 7,5 %, (в среднем 0,1-4 %). Максимальные содержания отмечаются в пестроцветной каолинитовой и гидрослюдисто-каолинитовой коре выветривания, развитой по глинистым сланцам, туфам, порфиритам и алевролитам. Химический состав элювия изменяется в широких пределах (%): SiO2 – 38,36-70,30; Al2O3 – 8,13-28,23; Fe2O3 – 9,38-17,56; TiO2 – 0,262,7; Ппп от 7,40-15,27.

В переотложенной коре выветривания содержание свободного глинозема незначительно. Так? в неогеновых осадках слюсаревской свиты оно составляет в Красногорской впадине – 0,18-1,03 %, в Слюсаревской впадине – 0,09-1,88 %, во впадине болота Клюквенного – 0,56-2,06 %. В образованиях каспинской свиты содержания основных компонентов колеблются в большом диапазоне (%): SiO2 – 22,76-77,54; Al2O3 – 10,15-33,21; Fe2O3 – 3,51-38,32; TiO2 – 0,308-1,78; Ппп 4,82-15,015.

Бокситы представлены четырьмя разновидностями: бурые, красные, пятнистые и бобовые. Преобладают пористые, каменистые, участками колломорфные, сгустковые структуры, – 243 – обусловленные наличием ферриалюмогеля и скрытокристаллического гиббсита. Из других минералов присутствуют ильменит, лейкоксен, гетит, гидрогетит, гематит, каолинит, галлуазит, возможно, магнетит и корунд.

В верховьях р. Каспа известно также марганцевое оруденение. Красноцветные глины переотложенных кор выветривания часто насыщены конкрециями, оолитовыми и желваковыми образованиями (до 8 см), примазками, точечными скоплениями марганцевых минералов. Содержания марганца в известняках, которые имеют в составе дендриты марганца и оолитоподобные включения пиролюзит-псиломеланового состава,– 1-2 %, в глинах – десятые доли %. В верховьях р. Тарбатки и на правобережье р. Каспы в истоках руч. Безымянного в аллювии и делювии были обнаружены обломки сланцев и брекчированных пород с содержанием марганца от 5,55 % до 19,22 %, цинка и кобальта до 0,49%, с повышенным содержанием серебра, никеля, ртути.

Месторождения золота в корах выветривания формируются за счет различных рудноформационных и геолого-промышленных типов коренных месторождений. На участке известны несколько проявлений и пунктов минерализации коренного золота (Золотой, Сухой Лог). Расположены они в поле вулканогенно-карбонатно-терригенных пород, прорванных телами диоритов буеджульского комплекса. В эндо-экзоконтактовых зонах диоритов образуются ме-тасоматиты с вкрапленностью сульфидов до 10-13 % и содержаниями золота 0,11-14,45 г/т. В перекрывающих корах выветривания отмечаются интервалы мощностью до 16,7 м с содержаниями золота 0,032-1,32 г/т. Восточнее участка находится проявление Удача, расположенное среди вулканогенно-осадочных пород, прорванных мелкими телами диоритов и осложненных зоной тектонических нарушений Азыртальского разлома. Золотоносными являются кварц-сульфидные залежи изометрической формы (размеры – первые сотни квадратных метров) и вмещающие их катаклазированные брекчии, маломощные (средняя 0,65 м) золото-кварц-сульфидные линейные зоны протяженностью более 130 м. Содержания золота в залежах достигают 7,7 г/т, в линейных зонах – до 11,8 г/т (среднее 8,67 г/т). Ранее проведенными литогеохимической съемкой и спектрозолотометрическим опробованием (А.П. Белозерцев, 2000) на участке выделены вторичные аномалии золота, мышьяка, меди, никеля и свинца. Кроме того, с 30-х годов XIX века отрабатывалась россыпь р. Каспа и ее притоков (руч. Слюсарев, Золотой, Красногорский). Россыпь является долинной мелкозалегающей, приурочена к современным аллювиальным отложениям.

Интенсивная ожелезненность, марганцовистость продуктов коры выветривания, насыщенность их обломками лимонитов, спектральный и химический анализы, подтверждающие наличие золота, комплекса микроэлементов (мышьяк, цинк, свинец, молибден, вольфрам и др.), характерных для золоторудных месторождений Ольховско-Чибижекского типа, позволяяют предполагать, что широко развитые на участке Каспа коры выветривания на локальных участках образованы по первично-золоторудным породам и рудам, золото-кварцево-сульфидным зонам, золото-сульфидным штокверкам, золоторудным скарноидам.

По нашим данным, содержания золота в глинах коры выветривания участка по ряду скважин составляют 0,032–1,32 г/т, в т.ч. мощностью 3,5 м с содержанием золота более 1 г/т, по горным выработкам отмечаются содержания 0,1-0,3 г/т. Слабая золотоносность выявлена по метасоматитам в эндо– экзоконтактовых зонах диоритового массива (0,054-0,58 г/т), в тектони-– 244 – ческой зоне по кварц-слюдистым метасоматитам содержания золота достигают 14,45 г/т. Прогнозные ресурсы по категории Р3 на площадь распространения кор выветривания с установленной золотоносностью 24 км2 составили 20 т.

Заключение

Таким образом, остаточные коры выветривания на изученной территории имеют широкое площадное распространение и развиты по различным осадочным, эффузивно-осадочным и интрузивным палеозойскимпородам. Они имеют каолинитовый, нонтронит-монтмориллонитовый состав и предположительно мел-палеогеновый возраст. В неогене и эоплейстоцене процессы корообразования на территории затухают, в это время активно протекают процессы переотложения остаточных продуктов мел-палеогеновой эпохи. Переотложенные коры выветривания встречаются как в одних разрезах с остаточными, образуя единую формацию коры выветривания, так и оторваны от них в пространстве. Процесс переотложения в озерных, озерноболотных условиях происходил в неогене, в древних речных долинах и на склонах – в плиоцене и эоплейстоцене.

Существование латеритного типа корообразования в донеогеновое время на территории подтверждается наличием каолинита в коре выветривания в сочетании со свободным глиноземом и гидроокислами железа. Верхняя часть каолинитового горизонта к настоящему времени удалена эрозионными процессами, о чем свидетельствуют преобладание каолиновых глин, наличие свободного глинозема среди переотложенных образований слюсаревской свиты и присутствие горизонтов и линз каолинитовых глин в отложениях каспинской свиты. По мнению М.С. Абрамова, снос обломков бокситов и лимонитов происходил из бокситоносных карстовых полостей со стороны западного склона современной долины руч. Бокситового, от которых в настоящее время сохранились лишь нижние горизонты, выполненные аллитовым и сиаллитовым материалом.

В районе возможно обнаружение сравнительно небольших залежей бокситов в карстовых впадинах палеогенового возраста, омарганцованных рыхлых образований с промышленными содержаниями. Кроме того, коры выветривания участка Каспа могут быть интересны как нетрадиционный источник золота для временно простаивающих рудников Ольховско-Чибижекского района.