Космический эксперимент по воздействию на ионосферу потоков плазмы импульсного плазменного инжектора

Автор: Ахметжанов Р.В., Богатый А.В., Дьяконов Г.А., Крашенинников И.В., Лапшинова О.В., Попов Г.А., Семенихин С.А., Сурков В.В., Тютин В.К., Фролов А.В.

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Системный анализ, управление и обработка информации, статистика (технические науки)

Статья в выпуске: 4 (47), 2024 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены цель, задачи и методы исследования в космическом эксперименте «Импульс (2 этап)», планируемом к проведению на многоцелевом лабораторном модуле «Наука» российского сегмента Международной космической станции (РС МКС) с помощью комплекса научной аппаратуры «ИПИ-500». В состав комплекса научной аппаратуры входят блок аппаратуры с импульсным плазменным инжектором «ИПИ-500» и блок аппаратуры контроля вакуума и электрофизических параметров. Основной областью исследования является волновая реакция ионосферы на воздействие искусственных импульсных плазменных потоков, инжектируемых с борта РС МКС при работе импульсного инжектора плазмы, являющегося аналогом абляционного импульсного плазменного двигателя. Кроме задач целенаправленного возбуждения электромагнитных волн в магнитосфере и ионосфере Земли и изучения их распространения, в космическом эксперименте «Импульс (2 этап)» должна исследоваться электризация космических аппаратов в условиях воздействия факторов окружающего пространства, в т. ч. при работе плазменных двигателей. С помощью блока аппаратуры контроля вакуума и электрофизических параметров будет проведён мониторинг давления среды, электрических и магнитных полей, токов и потенциалов вблизи поверхности РС МКС. Вместе с указанными задачами будут изучены особенности работы плазменного инжектора в космических условиях, включая его электромагнитную совместимость с бортовыми системами.

Космический эксперимент, ионосфера, магнитосфера, волновая реакция, электрические и магнитные поля, токи, искусственные плазменные потоки, плазменный инжектор, электризация

Короткий адрес: https://sciup.org/143183665

IDR: 143183665 | УДК: 550.388+533.9.098+629.786.2

Текст научной статьи Космический эксперимент по воздействию на ионосферу потоков плазмы импульсного плазменного инжектора

Работа посвящена подготовке космического эксперимента (КЭ) «Импульс (2 этап)» на многоцелевом лабораторном модуле (МЛМ) «Наука» российского сегмента (РС) Международной космической станции (МКС), выполняемого с помощью лётного образца комплекса научной аппаратуры «ИПИ-500». Сущность исследуемой проблемы состоит в определении физических параметров, вызывающих волновую реакцию ионосферы на инжекцию импульсных плазменных потоков с борта РС МКС, а также в определении антенных свойств потоков плазмы и изучении проблем электромагнитной совместимости инжекторов плазмы с космическими аппаратами (КА). Взаимодействие инжектированных потоков плазмы с ионосферной плазмой в геомагнитном поле приводит к ряду физических явлений, исследование которых необходимо для понимания физики солнечно-земных связей, волновой резонансной реакции ионосферы и определения безопасных уровней и норм техногенного воздействия на космос [1, 2].

Использование потоков плазмы, инжектированных с борта КА, является известным методом изучения плазменно-волновых процессов в ионосфере и магнитосфере Земли. Проведённые КЭ с инжекцией искусственных потоков плазмы позволили накопить данные о состоянии ионосферы, её структуре, формировании неустойчивостей, возбуждении колебаний и волн [3–5]. Немаловажным результатом выполненных КЭ явилось установление связи ряда явлений в ионосфере с физическими процессами на Солнце и Земле. Установлено также влияние на состояние ионосферы техногенной деятельности человека, что особенно важно для работы телекоммуникационных и радиопередающих систем на Земле и КА.

Эксперименты с потоками плазмы начали проводиться на модуле «Квант» орбитальной станции «Мир» с целью исследования динамики инжектированных потоков и изучения их влияния на ионосферу и продолжились на РС МКС в рамках КЭ «Импульс (1 этап)» [1, 6]. В ходе экспериментов были разработаны и испытаны на этих орбитальных станциях различные типы импульсных плазменных инжекторов (ИПИ) и комплексов измерения электрофизических параметров ионосферы.

В настоящее время в рамках КЭ по программе «Импульс (2 этап)» проведены работы по созданию комплекса научной аппаратуры (НА) «ИПИ-500», имеющего более высокие технические характеристики по сравнению с НА, использовавшейся ранее в КЭ по программе «Импульс (1 этап)» [1, 6, 7]. По данным лабораторных измерений, энергия разряда повысилась до 100,8 Дж; средняя тяга — до 6,05 мН; среднемассовая скорость частиц — до 15,1 км/с; количество частиц в импульсе на выходе из разрядного канала составило 5,8 · 1018.

Необходимо подчеркнуть, что преимуществом КЭ по программе «Импульс (2 этап)» является его реализация на РС МКС. Долгосрочность полёта и предоставляемые ресурсы РС МКС с дистанционным управлением режимами работы НА обеспечат возможность выбора времени и точки орбиты для включения НА в период различных геофизических процессов в ионосфере (смена дня и ночи, геомагнитные возмущения и магнитные бури, повышение активности Солнца и т. д.). Возможность оперативного получения информации и передачи её на Землю позволит быстрее выполнить анализ данных и выдать рекомендации по следующим сеансам КЭ. Такие преимущества обеспечат всестороннее изучение исследуемых явлений при разных геофизических условиях и выявят факторы и степень их влияния на работоспособность аппаратуры и на эффекты воздействия искусственных потоков частиц на ионосферу.

Актуальность КЭ по программе «Импульс (2 этап)» обусловлена необходимостью более глубокого понимания природы естественных и техногенных возмущений и изменений параметров околоземной среды, их влияния на среду обитания населения Земли и коммуникационные системы, созданные человеком (линии электропередач, радиосвязь, телекоммуникацию, навигацию). Изучение возможности генерации в космосе с помощью искусственного воздействия на ионосферу направленного электромагнитного излучения также является актуальным для исследования условий создания новых средств связи.

Проведённые расчёты показали, что комплекс НА «ИПИ-500» с энергией плазменного потока в импульсе до 100 Дж способен инициировать процессы резонансной реакции ионосферы с регистрацией на Земле электромагнитных сигналов.

Наряду с изложенным, используемый комплекс НА позволит проводить исследования электромагнитной обстановки вблизи поверхности РС МКС, в т. ч. в условиях инжекции с борта искусственных плазменных образований, что связано с проблемой электризации КА в условиях полёта. В настоящее время эта проблема становится наиболее актуальной в связи с возросшим интересом к использованию электрореактивных двигателей в составе КА для решения телекоммуникационных вопросов и задач дистанционного зондирования Земли. Выброс частиц при работе электрореактивных двигательных установок в составе КА усиливает и усложняет зарядные процессы вблизи КА и на его поверхности, что требует особого рассмотрения и изучения в рамках КЭ с прототипами двигателей, одним из которых в данном КЭ является ИПИ.

Изучение внешней электромагнитной обстановки КА и орбитальных станций также необходимо для оценки помех и ошибок измерений в геофизических экспериментах, связанных с мониторингом параметров ионосферы Земли.

Предлагаемый КЭ «Импульс (2 этап)» по содержанию и объёму решаемых задач, комплексному подходу к решению проблем исследования, по безопасности эксплуатации и надёжности работы комплекса НА «ИПИ-500» на борту МЛМ «Наука» МКС отличается новизной и является уникальным, поскольку не имеет аналогов в мировой практике.

Цель и задачи космического эксперимента

Целью КЭ «Импульс (2 этап)» являются комплексные экспериментальные исследования геофизических эффектов и явлений при инжекции плазмы в ионосферу Земли с помощью комплекса НА «ИПИ-500».

Космический эксперимент «Импульс (2 этап)» должен проводиться по двум основным научным направлениям:

-

• исследование электрофизических параметров и динамики плазменных потоков в ближней зоне РС МКС с помощью НА, установленной на борту РС МКС;

-

• исследование возмущений ионосферы под влиянием инжектируемых плазменных потоков с помощью наземных комплексов ИЗМИРАН.

В числе научных задач КЭ — следующие:

-

• анализ экспериментальных данных, полученных на наземных комплексах, для идентификации сигналов, генерируемых искусственными плазменными потоками (ИПП), проведение радиофизической диагностики параметров ИПП, определение параметров ионосферных возмущений и неоднородностей, формируемых при работе бортовых инжекторов плазмы;

-

• анализ возможности генерации электромагнитных возмущений ионосферы в диапазонах крайне низких частот (КНЧ) и очень низких частот (ОНЧ), вызванных взаимодействием с космической плазмой ИПП и вторичными процессами локальной модификации параметров ионосферы;

-

• оценка влияния ИПП на распространение электромагнитных низко-и высокочастотных волн, проведение измерений вариаций амплитуднофазовых характеристик радиоволн, излучаемых с Земли;

-

• оценка влияния ИПП на распространение радиоволн;

-

• оценка электромагнитных возмущений среды вблизи поверхности РС МКС при его движении в ионосфере и инжекции с борта РС МКС плазменных потоков;

-

• оценка работоспособности ИПИ в условиях ионосферы и воздействия факторов космической среды;

-

• анализ электромагнитной совместимости ИПИ с бортовыми системами при работе плазменного инжектора в составе КА.

Техническое описание комплекса научной аппаратуры «ИПИ-500»

Комплекс научной аппаратуры (КНА) «ИПИ-500» включает в свой состав конструктивно и электрически независимые блоки: блок НА с импульсным плазменным инжектором «ИПИ-500» (блок НА ИПИ) повышенной мощности и блок НА контроля вакуума и электрофизических параметров (блок НА КВ ЭФП).

Блок научной аппаратуры с импульсным плазменным инжектором «ИПИ-500»

Импульсный плазменный инжектор «ИПИ-500» по принципу действия, а также уровню энергии и разрядных токов, является аналогом абляционных импульсных плазменных двигателей, используемых для управления движением малых КА [8, 9].

Блок НА ИПИ предназначен для генерации и инжекции в ионосферу с борта МЛМ «Наука» импульсных плазменных потоков. Блок НА ИПИ создан в НИИ ПМЭ МАИ, а система питания и управления этого блока разработана и изготовлена АО «АВЭКС».

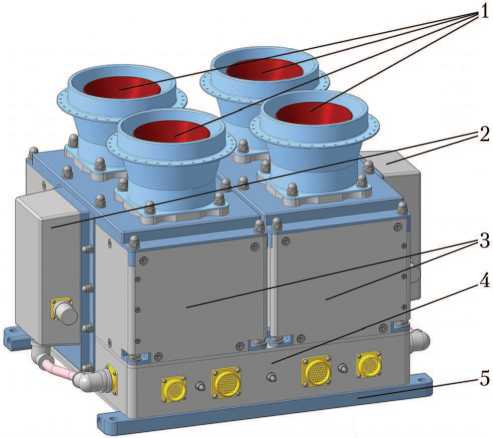

Подробно конструкция и основные параметры блока НА ИПИ рассмотрены в работе [7], а его общий вид показан на рис. 1.

Блок НА ИПИ выполнен по схеме инжектора с четырьмя разрядными каналами, попарно связанными с двумя электрически независимыми конденсаторными накопителями энергии, что обеспечивает повышение его надёжности. Рабочим веществом блока НА ИПИ является фторопласт-4.

В состав блока НА ИПИ входят следующие элементы:

-

• блок импульсного плазменного ускорителя (блок ИПУ);

-

• платформа установочная;

-

• комплект защитных крышек.

Основными составными частями блока ИПУ являются:

-

• два блока накопителя энергии (БНЭ1 и БНЭ2);

-

• два блока инициирования разряда (БИР1 и БИР2);

-

• один двухканальный блок системы питания и управления СПУ-500;

-

• два кабеля межблочного соединения.

В состав БНЭ1 и БНЭ2 входит по одному конденсаторному накопителю энергии и по два разрядных канала (РК).

В конструкцию каждого РК (РК1, РК2, РК3, РК4) входят коаксиальные электроды (катод и анод), цилиндрический блок рабочего вещества и свеча инициирования разряда, установленная внутри катода.

Рис. 1. Общий вид блока научной аппаратуры с импульсным плазменным инжектором «ИПИ-500» [7]: 1 — разрядные каналы РК1, РК2, РК3, РК4; 2 — блоки инициирования разряда БИР1 и БИР2; 3 — блоки конденсаторного накопителя энергии БНЭ1 и БНЭ2; 4 — блок системы питания и управления СПУ-500; 5 — установочная платформа

В каждом из БИР имеются два независимых канала инициирования разряда. В двухканальный блок системы питания и управления СПУ-500 входят независимые каналы СПУ1 и СПУ2. Накопители энергии блока НА ИПИ, электрически связанные с электродами РК (РК1 и РК2 или РК3 и РК4 соответственно) заряжаются от системы электропитания МКС с помощью каналов СПУ1 или СПУ2 блока СПУ-500, обеспечивающих на выводах накопителей необходимое напряжение (1 200 В).

Инициирование импульсного электрического разряда в РК НА ИПИ происходит с помощью блоков БИР1 и БИР2 в результате искрового разряда в инициирующей свече и последующего электрического пробоя между электродами. Импульсный плазменный поток образуется в результате абляции и последующей частичной ионизации рабочего вещества (фторопласта) в электрическом разряде. Ускорение плазмы осуществляется в основном продольной электромагнитной силой, возникающей при взаимодействии разрядного тока с собственным магнитным полем, а также силой газодинамического давления. Разрядные каналы блоков БНЭ1 и БНЭ2 работают поочерёдно по заданной циклограмме.

Для поддержания теплового режима работы НА ИПИ в её состав включены электрообогреватели, а корпус закрыт экранно-вакуумной теплоизоляцией (ЭВТИ). Фотография блока НА ИПИ в лётном исполнении приводится на рис. 2.

Рис. 2. Фотография блока научной аппаратуры с импульсным плазменным инжектором «ИПИ-500», закрытого экранно-вакуумной теплоизоляцией [7]

Основными режимами работы блока НА ИПИ являются режим с частотой следования импульсов 2,5 Гц (при мощности до 300 Вт) и режим единичных импульсов. Возможна также кратковременная работа блока НА ИПИ с частотой импульсов 5 Гц (при мощности до 600 Вт).

Проведённые испытания опытного образца блока НА ИПИ [7], а также приёмо-сдаточные испытания лётного образца блока НА ИПИ показали, что технические характеристики НА ИПИ соответствуют предъявляемым требованиям.

Блок научной аппаратуры контроля вакуума и электрофизических параметров

Для исследования электрофизических параметров среды вблизи поверхности РС МКС, в т. ч. при инжекции плазмы, разработан и изготовлен блок НА контроля вакуума и электрофизических параметров (НА КВ ЭФП), представляющий собой комплект датчиков с преобразователями. Разработчиком и изготовителем НА КВ ЭФП является АО «НПО ИТ».

Состав и конструктивное исполнение блока НА КВ ЭФП

Конструктивно НА КВ ЭФП выполнен в виде моноблока, в котором размещены и смонтированы на установочных платах измерительные подсистемы. В состав НА КВ ЭФП входят три измерительные подсистемы:

-

1) подсистема «Зонд-3М–Заряд-4М», включающая в свой состав четыре датчика электрического поля «Зонд-3М» и один преобразователь «Заряд-4М» для измерения постоянной и переменной составляющих электрического поля, токов и потенциала;

-

2) подсистема «Торр», включающая в свой состав два датчика и один преобразователь для измерения давления;

-

3) подсистема «Магнитон», включающая в себя трёхкомпонентный датчик и преобразователь для измерения переменного магнитного поля.

Для поддержания температурного режима работы в составе НА КВ ЭФП предусмотрена автономная система электрообогрева. Корпус блока закрыт ЭВТИ, имеющей окна для обеспечения видимости датчиков подсистемы «Торр» и датчиков электрического поля «Зонд-3М».

Внутри моноблока НА КВ ЭФП размещены преобразователь «Заряд-4М» и преобразователи подсистем «Торр» и «Магнитон». Там же размещён один из датчиков для измерения электрического поля «Зонд-3М» с полезадающей пластиной, к которой подключён выносной электрод датчика для измерения потенциала.

Датчики потенциала и магнитного поля установлены на двух штангах, монтируемых на поверхности моноблока. В транспортировочном состоянии штанги укладываются на верхней поверхности корпуса блока НА КВ ЭФП и фиксируются с помощью осевых штифтов и подпружиненных кнопок. После монтажа НА КВ ЭФП на рабочее место, штанги разворачиваются космонавтом на 180 ° от первоначального положения. При нажатии кнопки происходит расфиксация осевых штифтов. После перемещения каждой штанги в рабочее положение штифт автоматически фиксируется.

В моноблоке НА КВ ЭФП предусматриваются шины металлизации с корпусом МКС, выходные разъёмы для подключения кабелей питания, управления и передачи информации, а также крепёжные узлы для установки на унифицированное рабочее место МЛМ «Наука». Фотография блока НА КВ ЭФП представлена на рис. 3.

Рис. 3. Фотография блока научной аппаратуры контроля вакуума и электрофизических параметров: 1 — датчики электрического поля под защитными транспортировочными пластинами; 2 — датчик потенциала; 3 — датчик давления;

4 — датчик магнитного поля (фотография сделана авторами)

Комплект датчиков с единой системой сбора, хранения и передачи информации через бортовые системы позволит измерять одновременно напряжённость квазипостоянного электрического поля, напряжённость переменного электрического поля, плавающий потенциал МКС, электрические токи, переменное магнитное поле и давление окружающей среды. Это позволит провести исследование факторов формирования электризации МЛМ «Наука» во время орбитального движения МКС в ионосфере, а также исследовать вариации геофизических параметров ионосферы.

Методы измерения с помощью НА КВ ЭФП

-

1. Измерение электрических полей и токов

-

2. Измерение потенциала

-

3. Измерение переменных и импульсных магнитных полей

-

4. Измерение давления

Работа датчиков электрического поля «Зонд-3М» основана на законе электростатической индукции. Чувствительные элементы датчика — плоская пластина и металлический штырь — приобретают в электрическом поле заряд, плотность которого зависит от напряжённости электрического поля. Для измерения переменной составляющей электрического поля и токов используется плоская пластина. Каналы измерения токов и постоянной составляющей электрического поля имеют разное входное сопротивление и частотные характеристики, выбираемые в лабораторных условиях с учётом данных предыдущих экспериментов. Для измерения постоянной составляющей электрического поля используются металлический штырь и электромагнитный вибратор, позволяющий преобразовывать постоянное поле, индуцируемое на штыре, в переменное поле с частотой колебания вибратора 120…180 Гц.

Диапазон измеряемой напряжённости постоянного электрического поля составляет 0,5…60,0 кВ/м, переменного — 0,1…2,0 кВ/м. Частотный диапазон измерения переменных электрических полей находится в пределах 0,1…2,0 кГц. Электрические токи на пластину измеряются в диапазоне 0,6…13,2 нА с частотным диапазоном до 10 Гц.

Измерение электрического потенциала в приповерхностной зоне МКС осуществляется с использованием шарового электрода, подключённого к полезадающей пластине датчика «Зонд-3М». Шаровой электрод с помощью штанги длиной ~40 см вынесен в область приповерхностной зоны МКС.

С целью снижения влияния на шаровой электрод токов фотоэмиссии его поверхность защищена золотым покрытием.

Амплитудные диапазоны измерения постоянных потенциалов с помощью данного датчика составляют 0…20 В, 0…200 В, переменных потенциалов — 0…5 В.

Система «Магнитон» измеряет переменное магнитное поле с помощью электромагнитных катушек индуктивности по трём взаимоперпендикулярным компонентам (осям), параллельным осям корпуса НА КВ ЭФП в пределах 0,01…0,10 мкТл.

Давление на внешней поверхности РС МКС может изменяться в широких пределах, особенно это имеет место при выбросе порций воздуха из переходных отсеков или при работе двигателей ориентации, а также при выбросах искусственных потоков плазмы. Существенно может меняться давление в месте установки аппаратуры при изменении ориентации орбитальной станции. На лобовых, по отношению к вектору скорости, поверхностях давление может составлять 10–3…10–4 мм рт. ст., а на тыльных — 10–6…10–7 мм рт. ст.

Оптимальным методом контроля давления в диапазоне 10–6…10–2 мм рт. ст. является ионизационный метод, основанный на использовании в датчике зависимости тока самостоятельного газового разряда в скрещённых магнитном и электрическом полях от давления.

В блоке НА КВ ЭФП, предназначенном для установки на МЛМ «Наука» РС МКС, давление на внешней поверхности этого модуля измеряется указанным методом в диапазоне 10–6…10–2 мм рт. ст. с помощью двух ионизационных датчиков.

Методы исследований в космическом эксперименте «Импульс (2 этап)»

Реализация КЭ «Импульс (2 этап)» позволит провести комплексные исследования ряда явлений, вызывающих в настоящее время большой интерес в области прикладной геофизики и радиофизики. Основное внимание будет уделено исследованию электрических полей, токов и магнитных полей вблизи МЛМ «Наука» РС МКС, а также электромагнитных полей и излучений, генерируемых в ионо- и магнитосфере Земли. В процессе КЭ будет проводиться оценка параметров возмущений ионосферной плазмы и регистрация радиофизических эффектов, обусловленных плазменными образованиями и неоднородностями, формируемыми в ионосфере при инжекции с борта РС МКС потоков плазмы. Наряду с этим планируется проводить анализ амплитудно-фазовых характеристик волновых процессов и их изменений под воздействием плазменных неоднородностей.

Основу диагностики эффектов генерации плазменных процессов составляют следующие базовые направления:

-

• прямые измерения электрофизических параметров вблизи РС МКС с помощью НА КВ ЭФП;

-

• радиолокационное зондирование ионосферы для исследования возмущений в электронной компоненте ионосферной плазмы;

-

• регистрация возможных КНЧ/ОНЧ-пульсаций.

Инжектированные в ионосферу плазменные потоки могут приводить как к локальному увеличению электронной плотности, так и возбуждать локальную турбулентность и формировать неоднородности ионосферной плазмы с диффузией в направлении геомагнитного поля. Таким образом, искусственные плазменные потоки могут создавать в ионосфере выделенную квазиперио-дическую структуру, что приводит к формированию выделенного направления переноса диагностического волнового поля — ракурсного рассеяния радиоволн.

Для регистрации указанных эффектов будут использованы три метода радиозондирования ионосферы:

-

• вертикальное радиозондирование с помощью ионозонда с повышенной скоростью частотного сканирования;

-

• радиопросвечивание зоны возмущения ионосферы со спутников системы Global Navigation Satellite System ( GNSS );

-

• наклонное радиозондирование высокоэффективным сигналом с линейной частотной модуляцией с приёмом на сети наземных приёмных пунктов.

Эффективность метода радиозондирования сигналом с линейной частотной модуляцией была показана в экспериментах по диагностике эффектов воздействия на ионосферу мощного вертикального радиоизлучения [10], проявляющегося также наличием эффекта турбулизации ионосферной плазмы в магнитном поле и формированием упорядоченной структуры образующихся неоднородностей электронной плотности.

При выполнении КЭ «Импульс (2 этап)» также планируется оценить влияние искусственных ионосферных образований на прохождение низкочастотных волн из ионосферы в приземный волновод. Предварительный анализ показывает, что процессы рассеяния КНЧ/ОНЧ-волн на плазменных колебаниях и на мелкомасштабных неоднородностях плазмы могут приводить к заметным изменениям условий прохождения низкочастотных волн до Земли.

Как показали прямые ионосферные эксперименты, в т. ч. на орбитальном комплексе «Мир» и РС МКС, при инжекции плазмы в ионосферу возможно формирование искусственных плазменных неоднородностей в виде протяжённых каналов, ориентированных вдоль геомагнитного поля. Концентрация плазмы внутри таких каналов и энергия заряженных частиц существенно превосходят фоновые ионосферные значения, а потоки заряженных частиц из области инжекции создают протяжённые токовые структуры, которые могут быть эффективны в плане генерации КНЧ/ОНЧ-полей.

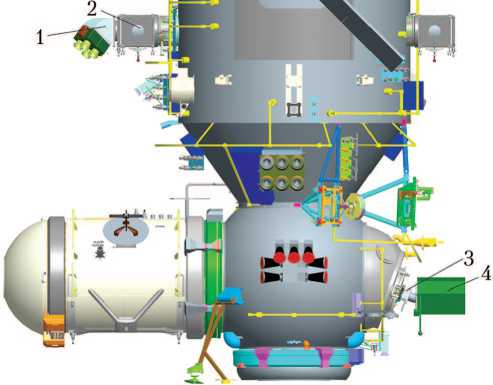

Для реализации КЭ «Импульс (2 этап)» КНА «ИПИ-500» размещается на внешней поверхности МЛМ «Наука» РС МКС на двух унифицированных рабочих местах: блок НА ИПИ — на унифицированном рабочем месте УРМ Н-6, а блок НА КВ ЭФП — на унифицированном рабочем месте УРМ Н-7. Схема размещения блоков НА ИПИ и НА КВ ЭФП на МЛМ показана на рис. 4.

Рис. 4. Размещение блоков комплекса научной аппаратуры с «ИПИ-500» на многоцелевом лабораторном модуле «Наука» российского сегмента МКС: 1 — блок научной аппаратуры с «ИПИ-500»; 2 — унифицированное рабочее место УРМ Н-6; 3 — унифицированное рабочее место УРМ Н-7; 4 — блок научной аппаратуры контроля вакуума и электрофизических параметров (рисунок создан авторами)

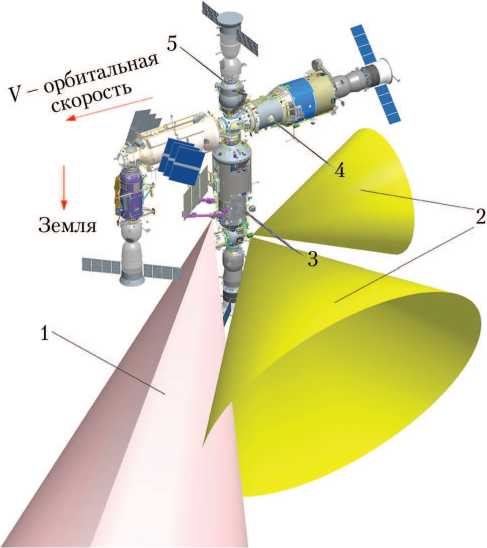

Зоны выхода плазменного потока с поверхности МЛМ «Наука» РС МКС и углы обзора диагностического комплекса приведены на рис. 5.

Установка блоков проводится во время сеанса внекорабельной деятельности космонавтов с помощью специального крепёжного оборудования, монтируемого на Земле к посадочной поверхности блоков. Для необходимой ориентации блоков в пространстве в состав крепёжного оборудования входят механические кронштейны. Для сопряжения с бортовыми системами блоки НА оснащаются на Земле кабелями, которые во время выхода экипажа прокладываются и стыкуются с кабелями, уже проложенными на поверхности МЛМ «Наука» и соединёнными через гермопереходники с внутренней кабельной сетью МЛМ.

Рис. 5. Зона выхода плазмы и углы обзора датчиков научной аппаратуры контроля вакуума и электрофизических параметров (НА КВ ЭФП): 1 — зона выхода плазмы; 2 — углы обзора НА КВ ЭФП; 3 — многоцелевой лабораторный модуль; 4 — служебный модуль; 5 — транспортный грузовой корабль (рисунок создан авторами)

Выводы

В результате проведения КЭ «Импульс (2 этап)» будут получены:

-

• закономерности электрофизических процессов вблизи поверхности РС МКС, оценки параметров электрических и магнитных полей вблизи поверхности МЛМ «Наука» РС МКС в фоновых условиях и при инжекции импульсных потоков плазмы, а также сведения об источниках их возмущения;

-

• закономерности влияния потоков плазмы на среду вокруг РС МКС;

-

• закономерности влияния потоков плазмы на состояние ионосферы Земли;

-

• закономерности влияния плазменных потоков, инжектированных с борта МЛМ «Наука» РС МКС, на спектральные и амплитудно-фазовые характеристики сигналов наземных передатчиков и навигационных КНЧ/ОНЧ-радиостанций системы АЛЬФА;

-

• оценка пространственно-временных параметров искусственных возмущений ионосферы при инжекции потоков плазмы;

-

• оценка влияния потоков плазмы, инжектированных с борта МЛМ «Наука» РС МКС, на высыпания частиц из радиационных поясов Земли;

-

• оценка эффективности генерации электромагнитных волн КНЧ/ОНЧ-диапазонов при помощи инжектора «ИПИ-500» повышенной мощности;

-

• результаты радиофизической диагностики параметров искусственных плазменных образований и ионосферных неоднородностей, формируемых при работе инжектора плазмы «ИПИ-500»;

-

• рекомендации по методике проведения активных плазменно-волновых экспериментов и организации экспериментальных измерений на борту КА и на наземных измерительных пунктах при различных геофизических условиях;

-

• рекомендации по оптимизации наземной радиофизической диагностики искусственных возмущений ионосферы при проведении активных экспериментов в околоземном космическом пространстве.

Список литературы Космический эксперимент по воздействию на ионосферу потоков плазмы импульсного плазменного инжектора

- Кузнецов В.Д., Ружин Ю.Я., Синельников В.М. Геофизические эксперименты на МКС // Космiчна наука i технологiя. 2011. Т. 17. № 1. С. 12-16.

- Ружин Ю.Я., Кузнецов В.Д. Активные эксперименты: коротковол новый триггер суббуревой активности и авроральных высыпаний // Электромагнитные и плазменные процессы от недр Солнца до недр Земли: юбилейный сборник ИЗМИРАН-75. М.: ИЗМИРАН, 2015. С. 117-128. EDN: YMYGYJ

- Haerendel G. Experiments with plasmas artificially injected into nearEarth space // Frontiers in Astronomy and Space Sciences. 2019. № 6. P. 29. URL: https://www.10.3389/fspas.2019.00029 (accessed 20.05.2024). DOI: 10.3389/fspas.2019.00029(accessed20.05.2024)

- Ораевский В.Н., Ружин Ю.Я., Докукин В.С., Морозов А.И. Динамика квазинейтральных плазменных пучков и структура генерируемых ими возмущений в ионосферной плазме // Физика плазмы. 2003. Т. 29. № 3. С. 293-301. EDN: OOMBBR

- Baranets N., Ruzhin Yu., Dokukin V., Ciobanu M, Rothkaehl H, Kiraga A. Vojta J., Smilauer J., Kudela K. Injection of 40-kHz-modulated electron beam from the satellite: II. Excitation of electrostatic and whistler waves // Advances in Space Research. 2020. Vol. 65. P. 30-49. URL: https: //10.1016/j.asr.2019.08.027 (accessed 20.05.2024). DOI: 10.1016/j.asr.2019.08.027(accessed20.05.2024) EDN: ELSYSX

- Лисаков Ю.В., Лапшинова О.В., Пушкин Н.М., Коношенко В.П., Матвеев Н.В., Яшина Л.С. Измерения токов натекания и квазистационарно-го электрического поля в приповерхностной зоне РС МКС в ионосфере Земли // Космическая техника и технологии. 2021. № 4(35). С. 79-94. EDN: LSKYTX

- Богатый А.В., Бедрин Ю.К., Дьяконов Г.А., Лапшинова О.В., Любинская Н.В., Нагапетян М.К., Попов Г.А, Семенихин С.А., Тютин В.К., Яковлев В.Н. Импульсный плазменный инжектор "ИПИ-500" для научных экспериментов на борту Международной космической станции // Вестник НПО имени С.А. Лавочкина. 2021. № 4(54). С. 76-83. EDN: IYHMQC

- Antropov N, Danshov Y, Dyakonov G, Kabelev B, Lysyy S., Lyubinskaya N., Menshikov V., Popov G., Semenikhin S., Tyutin V., Yakovlev V. Ablative pulsed plasma thruster for the small satellite "Soyuz-Sat-O" // Space Propulsion-2012. Bordeaux, France, 7-10 May 2012.

- Антропов Н.Н., Богатый А.В., Даньшов Ю.Т., Дьяконов Г. А., Любинская Н.В., Нечаев И.Л., Попов Г.А/, Семенихин С.А., Тютин В.К., Харламов В.С., Яковлев В.Н. Кор ректирующая двигательная установка с абляционным импульсным плазменным двигателем для малых кос мических аппаратов // Вестник НПО им. С.А. Лавочкина. 2013. № 5(51). С. 33-37. EDN: RZOCOH

- Крашенинников И.В., Выборнов Ф.И., Шиндин А.В., Урядов В.П., Гущин М.Е., Бовин Л.Б., Вертоградов Г.Г., Колчев А.А., Зыков Е.Ю., Шумаев В.В., Чернов Г.А., Кириллов И.М., Дорошенко В.Ю. Радиозондирование искусственно возмущённой нагревным излучением области ионосферы с пространственно разнесённым приёмом // Распространение радиоволн: сборник докладов XXVIII Всероссийской открытой научной конференции. Йошкар-Ола, 2023. С. 615-618. EDN: GSKWBJ