Кости животных в Волго-Донских бабинских погребениях как культурно-хронологические индикаторы и маркеры хозяйственной модели

Автор: Мимоход Р. А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 263, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена характеристике и анализу такого признака погребального обряда волго-донской бабинской культуры (2200–2000 CalBC), как кости животных. Их расположение в могиле и анатомический состав являются надежными культурно-хронологическими индикаторами. «Визитной карточкой» культуры является помещение в могилы костей конечностей МРС, КРС и МРС/КРС. Располагаются они, как правило, перед умершим, у левой руки. Анализ количественного соотношения и территориального распространения погребений с костями МРС и КРС позволяет предварительно охарактеризовать хозяйственную модель носителей волго-донской бабинской культуры.

Культурный круг Бабино, волго-донская бабинская культура, погребения, кости конечностей МРС и КРС, хронология, хозяйственная модель

Короткий адрес: https://sciup.org/143173923

IDR: 143173923 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.263.7-24

Текст научной статьи Кости животных в Волго-Донских бабинских погребениях как культурно-хронологические индикаторы и маркеры хозяйственной модели

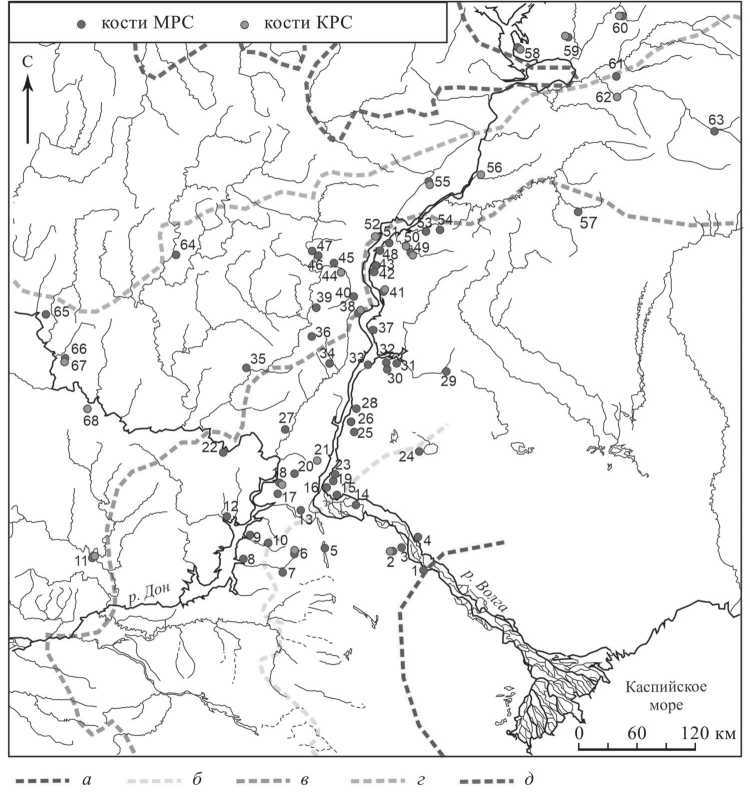

Волго-донская бабинская культура (ВДБК) занимала восточную часть блока посткатакомбных культурных образований (рис. 1). С ее выделением ( Мимо-ход , 2014) концепция культурного круга Бабино Р. А. Литвиненко ( Литвиненко , 2011) приобрела завершенность. На сегодняшний день в него входят волго-донская, днепро-донская и днепро-прутская бабинские культуры. Культурный круг Бабино вместе с культурным кругом Лола составляют структуру всего посткатакомбного мира ( Мимоход , 2016; 2018а. С. 33, 35. Рис. 2).

В свое время, когда в нулевых годах нынешнего века выделялись культурные образования в восточной и юго-восточной частях посткатакомбного блока,

1 Работа выполнена в рамках плановой темы АААА-А18-118011790090-1. Радиоуглеродное датирование образцов из комплексов Евстратовский II 4/3, Калиновский I 1/4, Николаевка III 3/4, 5/1 выполнено при поддержке гранта РНФ 19-18-00406.

Рис. 1. Карта погребений с костями МРС и КРС в контексте природно-климатического зонирования

Условные обозначения: а – граница северных пустынь и южных опустыненных степей; б – граница южных опустыненных степей и средних сухих степей; в – граница средних сухих степей и северных степей; г – северных степей и лесостепи; д – лесостепи и широколиственных лесов

1 – Никольское I 1/5, 9; 2 – Кривая Лука X 1/9; XI 4/5; XIV 15/10; XV 2/12; XXI 2/4; XXIII 1/8, 3/3; XXXIII 4/2; XXXIV 2/2, 5/4, 7; 3 – Барановка 2/4; 4 – Степная IV 3/1; 5 – Цаца 1/4; 6 – Абганерово III 12/9; 7 – Аксай I 15/17; 8 – Ромашкин II 1/11; 9 – Первомайский I 8/5; 10 – Громославка II 2/8; 11 – Репный I 7/13, 17; 12 – Чир II 2/1; 13 – Орошаемый 1 4/3; 14 – Царев 66/1; 15 – х. Степана Разина 1/14; 16 – Волжский 2/11, 16; 17 – Дмитриевка 9/5; 18 – Вертячий 7/7, 15, 24, 25; 19 – Калиновский 6/1, 8/15, 54/2; 20 – Кот-лубань I 7/2; II 4/2; 21 – Усть-Погожье 1/2; 22 – Евстратовский II 4/3; 23 – Верхнее Погромное 3/8; 24 – Красная деревня 8/4, 15/5; 25 – Ямки 1/4, 3/8; 26 – Верхний Балыклей 4/3, 4, 6/6; 27 – Писаревка II 10/2; 28 – Быково I 4/3, 11, 6/2, 22/2; II 5/9; 29 – Кумыска II 1/2; 30 – Новая немаловажную роль сыграл такой элемент погребального обряда, как кости животных (КЖ). Так, своеобразной «визитной карточкой» лолинской культуры Северо-Западного Прикаспия оказалось помещение в могилу лопаток МРС (Ми-моход, 2007). При выделении ВДБК этот признак тоже сыграл важную роль. Исследователи неоднократно обращали внимание на то, что характерным признаком погребений финала средней бронзы является помещение в могилы костей ног МРС (Шарафутдинова, 2001. С. 149; Кияшко, 2003. С. 30, 31; Литвиненко, 2004. С. 103; Мимоход, 2004. С. 109).

Несмотря на то, что упоминания костей МРС в погребениях финала средней бронзы Нижнего Поволжья как культурно-хронологического индикатора насчитывают уже 20 лет, все они имеют тезисный характер в рамках общей характеристики комплексов данного периода в регионе. Цель данной статьи – восполнить имеющийся пробел в указанной посткатакомбной проблематике Нижнего Поволжья.

На сегодняшний день насчитывается 204 погребения волго-донской бабинской культуры. Из них 125 захоронений сопровождались КЖ (61,3 %) (рис. 1). Подавляющее большинство костей принадлежат МРС и КРС – 97,5 % от всех захоронений с КЖ. В двух случаях в источниках было указано, что погребения сопровождались костями животных без уточнений каких. Только в одном комплексе Репный 7/13 вместе с костями МРС была обнаружена коленная чашечка лошади ( Глебов , 2004. С. 98).

Комплексы с КЖ были разбиты на типы в зависимости от анатомического и видового состава костей (табл. 1).

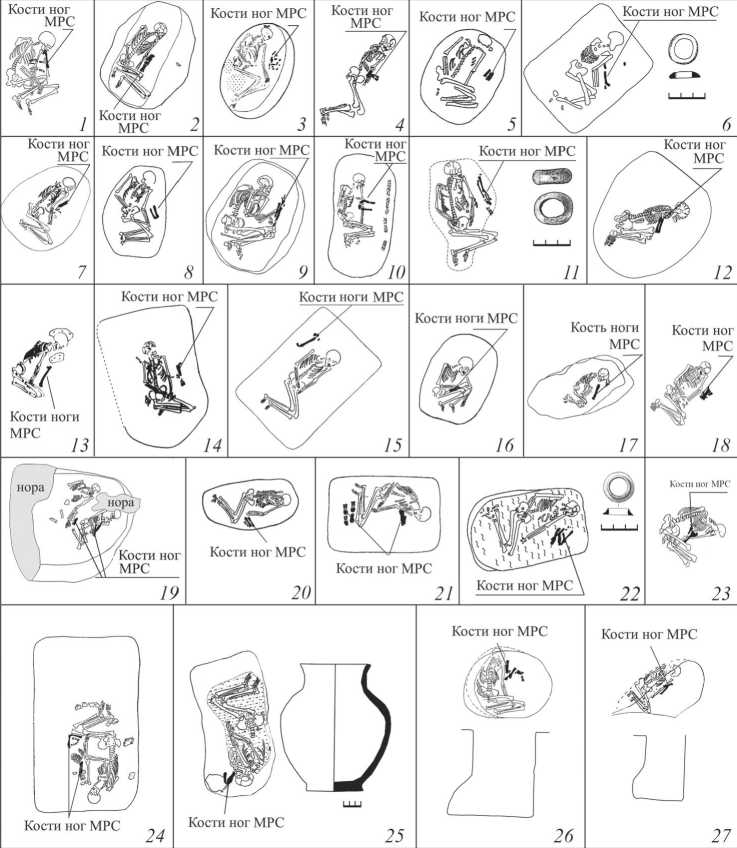

Тип 1. Кости ног МРС (рис. 2; табл. 1) чаще всего сопровождают захоронения ВДБК и являются одним из элементов наглядного образа культуры. В видовом отношении подавляющее большинство их, скорее всего, принадлежит овце.

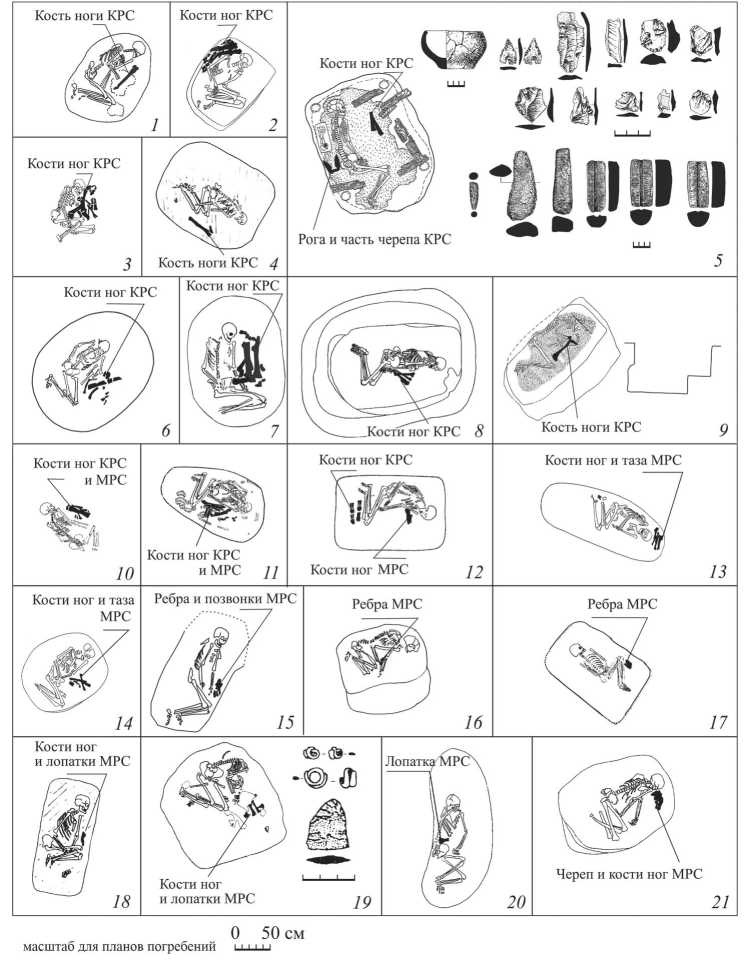

Тип 2. Кости ног КРС (рис. 3: 1–9 ; табл. 1) встречаются реже, но также выступают в качестве хорошо распознаваемого маркера погребального обряда ВДБК.

Тип. 3. Кости ног КРС и МРС (рис. 3: 10–12 ; табл. 1) сочетаются в одном погребении, причем, как правило, они лежат вместе, что не оставляет сомнения в их семантической связи.

Тип. 4. Кости ног и таза МРС (рис. 3: 13, 14 ; табл. 1).

Тип. 5. Ребра и позвонки МРС (рис. 3: 15–17 ; табл. 1).

Тип. 6. Кости ног и лопатки МРС (рис. 3, 18, 19 ; табл. 1).

Молчановка 1/7; 31 – Западные могилы 20/5; 32 – Бережновка I 4/3, 5/8, 21, 8/5; II 3/5, 9/14, 14/14, 87/3; 33 – Политодельское 3/5, 4/27; 34 – Авиловский 20/6; 35 – Сидоры 26/1; 36 – Бур-лук I 1/2; 37 – Белокаменка 3/8; 38 – Белогорское I, ск. 1/1, 7, 14, 15; 39 – Линево 6/6, 8/2; 40 – Красноармейское 1/6, 7; 41 – Скатовка 6/1, 18/1, 27/1; 42 – Узморье 1/6; 43 – Смелов-ка 2/1; Смеловка, грунт. м-к, п. 111; 44 – Рыбушка 15/2; 45 – Большая Дмитриевка II 1/6; 46 – Широкий Карамыш 4/10; 47 – Симоновка 1/1; 48 – Сусловский 9/1; 49 – Советское 2/15; одиночн. кург./6; 50 – Крутояровка 11/3; 51 – Покровск 36/1, Покровский кург., п. 1; 52 – Усть-Курдюм 6/1; 53 – Рунталь 1/1; 54 – Калмыцкая Гора F 6/7, 2/10, Бородаевка 2/3; 55 – Дмитриевка 1/1, 2/1; 56 – Калач, грунт. м-к, р. 2, п. 1; 57 – Светлое Озеро 6/3; 58 – Ягодное I 3/1; 59 – Николаевка III 2/1, 3/3, 4/1; 60 – Калиновский I 1/4; 61 – Грачевка I 1/1; II 10/1; 62 – Утевка V 4/1; 63 – Скворцовка 5/3, скелет 1; 64 – Власовский I 7/1, 14/1; 65 – Липов-ка 1 5/1; 66 – Павловск II, ск. 2/38; 67 – Павловский 41/3; 68 – Высокая Гора 5/1

Таблица 1. Типы комплексов с КЖ и их количественное распределение

|

Типы комплексов с КЖ |

Количество комплексов |

% от общего числа погребений ВДБК с КЖ |

|

Тип 1 – кости ног МРС |

79 |

63,2 |

|

Тип 2 – кости ног КРС |

15 |

12 |

|

Тип 3 – кости ног МРС и КРС |

8 |

6,4 |

|

Тип 4 – кости ног и таза МРС |

4 |

3,2 |

|

Тип 5 – ребра и позвонки МРС |

4 |

3,2 |

|

Тип 6 – кости ног и лопатки МРС |

4 |

3,2 |

|

Тип 7 – лопатка МРС |

1 |

0,8 |

|

Тип 8 – рога и верхняя часть черепа КРС |

1 |

0,8 |

|

Тип 9 – челюсть МРС |

1 |

0,8 |

|

Тип 10 – череп и ноги МРС |

1 |

0,8 |

|

Тип не установлен ввиду отсутствия данных об анатомическом и/или видовом составе |

7 |

5,6 |

|

Всего |

125 |

100 |

Таблица 2. Расположение типов комплексов с КЖ в погребении

|

Зона расположения типов комплексов с КЖ в погребении |

Тип 1 |

Тип 2 |

Тип 3 |

Тип 4 |

Тип 5 |

Тип 6 |

Типы 7–10 |

Тип не установлен |

|

У левой руки перед умершим |

63 |

11 |

6 |

3 |

2 |

4 |

2 |

|

|

У черепа |

2 |

1 |

– |

1 |

1 |

– |

1 |

|

|

За спиной и тазом |

4 |

2 |

– |

– |

– |

1 |

||

|

У живота, на бедренных костях, тазе, у колен |

3 |

– |

1 |

– |

1 |

– |

– |

|

|

Между бедренными и берцовыми костями и у ступней |

3 |

– |

1 |

– |

– |

– |

||

|

В отдалении от скелета |

4 |

1 |

– |

– |

– |

– |

||

|

Не установлена |

7 |

Типы 4 и 6 близко стоят к самому распространенному типу 1. Очевидно, что в первом случае в могилу помещались задние кости ног с тазом, во втором – передние с лопатками.

Остальные типы представлены единичными комплексами:

Тип 7. Лопатка МРС (рис. 3: 20 ; табл. 1).

Тип 8. Рога и верхняя часть черепа КРС (рис. 3: 5 ; табл. 1).

Тип. 9. Челюсть МРС (Царев 66/1).

Тип 10. Череп и ноги МРС (рис. 3: 21 ; табл. 1).

Волго-донская бабинская культура демонстрирует четкие принципы размещения КЖ в могиле (табл. 2). Общая тенденция – приуроченность костей к телу умершего (рис. 4: 1, 2 ). Основная зона размещения – у левой руки; здесь находится подавляющее большинство всех типов КЖ (рис. 4: 1, 2 ; табл. 2). Причем в рамках этой зоны выделяются два участка, наиболее насыщенные комплексами. Речь идет о районе локтевого сустава и кисти (рис. 4: 1, 2 ).

Из таблицы 2 следует, что стандартной зоной размещения КЖ в погребениях ВДБК оказалась зона у левой руки перед умершим (рис. 4: 1, 2 ). Здесь расположено 73 % комплексов от всех погребений с костями копытных. Есть все основания утверждать, что не только зона расположения, но и анатомический и видовой состав КЖ в волго-донских бабинских погребениях являются культурными индикаторами. Своеобразной «визитной карточкой» выступают кости ног МРС. Это самый многочисленный тип, который встречен в 63,2 % погребений от всех захоронений с КЖ (табл. 1). Примыкают к ним типы 2 и 3 (кости ног КРС и кости ног КРС и МРС). Их значительно меньше, чем комплексов первого типа, они реже, но стабильно встречаются в погребениях ВДБК. Типы 4 и 6, как уже отмечалось, по сути, представляют собой вариации типа 1, но с добавлением к задним конечностям костей таза, а к передним лопатки. Не вызывает сомнения, что у носителей волго-донских бабинских традиций в погребальном ритуале особый семиотический и семантический статус имели именно ноги парнокопытного рогатого скота, с явным доминированием МРС. Если объединить в одну группу типы 1–4 и 6, которые и связаны с этим статусом, то они составят 88 % от всех захоронений с КЖ.

Тенденция более чем выразительная, особенно в сравнении с синхронными посткатакомбными культурами. В лолинской культуре ситуация принципиально иная. Здесь фактически нет костей КРС, а наибольшую значимость в погребальном обряде имеют лопатки МРС – 67 % от всех лолинских комплексов с КЖ. Комплексы, где обнаружены кости конечностей МРС, составляют всего лишь 11,8 %, и их появление в лолинской культуре, как показывает картография, большей частью связано с межкультурными контактами между Лолой и ВДБК ( Мимоход , 2007. С. 125; 2013. С. 45). Этим же фактором объясняется и наличие одного волго-донского бабинского погребения с чисто лолинским типом с КЖ (тип 7, лопатка МРС). Неудивительно, что этот комплекс (Кривая Лука XI 4/5; рис. 3: 20 ) находится на границе ареалов лолинской и волго-донской бабинской культур (рис. 1).

Также культурная специфика в использовании КЖ в ВДБК хорошо проявляется в сравнении с аналогичным признаком в днепро-донской бабинской культуре (ДДБК). Здесь есть целая серия погребений с частями позвоночника

масштаб для планов погребений

О 50 см

Рис. 2. Погребения с КЖ. Тип 1

1 – Бережновка I 5/8; 2 – Громославка II 2/8; 3 – Политодельское 3/5; 4 – Грачевка I 1/1; 5 – Верхний Балыклей 6/6; 6 – Власовский I 7/1; 7 – Кривая Лука XXXIII 4/2; 8 – Никольское I 1/9; 9 – Красноармейское 1/7; 10 – Котлубань II 4/2; 11 – Евстратовский II 4/3; 12 – Грачевка II 10/1; 13 – Волжский 2/16; 14 – Чир II 2/1; 15 – Бережновка II 3/5; 16 – Береж-новка II 87/3; 17 – Калиновский 6/1; 18 – Скворцовка 5/3; 19 – Николаевка III 2/1; 20 – Калиновский 54/2; 21 – Скатовка 21/7; 22 – Линево 6/6; 23 – Степная IV 3/1; 24 – Бережнов-ка I 5/21; 25 – Симоновка 1/1; 26 – Смеловка 3/2; 27 – Верхний Балыклей 4/3

Рис. 3. Погребения с КЖ. Типы 2–8, 10

1 – Кривая Лука XXXIV 2/2; 2 – Николаевка III 3/3; 3 – Николаевка III 4/1; 4 – Вертя-чий 7/25; 5 – Высокая Гора 5/1; 6 – Советское 2/15; 7 – Крутояровка 11/3; 8 – Широкий Карамыш 4/10; 9 – Рыбушка 15/2; 10 – Абганерово III 12/9; 11 – Кривая Лука XXXIV 5/4; 12 – Скатовка 21/7; 13 – Авиловский 20/6; 14 – Линево 8/2; 15 – Вертячий 7/24; 16 – Западные могилы 20/5; 17 – Власовский I 14/1; 18 – Вертячий 7/7; 19 – Светлое Озеро 6/3; 20 – Кривая Лука XI 4/5; 21 – Смеловка, грунт. м-к, п. 111

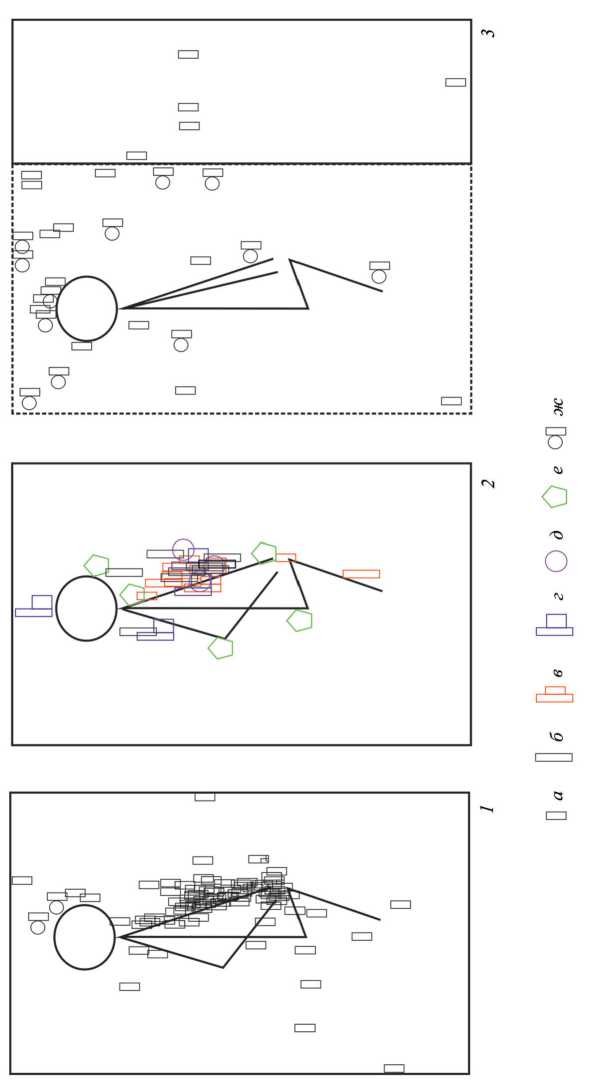

Рис. 4. Аккумулятивная схема размещения костей животных в комплексах ВДБК ( 1, 2 ) и ВДКК ( 3 ) Условные обозначения : а – кости ног/ноги МРС (тип 1); б – кости ног/ноги КРС (тип 2); в – кости ног МРС и КРС (тип 3); г – ноги/нога и таз МРС (тип 4); д – ноги/нога и лопатка МРС (тип 6); е – другие типы; ж – кости ног/ноги МРС и сосуд

МРС ( Литвиненко, Зарайская , 2004. С. 223; Литвиненко , 2006. С. 178). В Волго-Донском Бабино известен всего один комплекс, в котором упомянуты кости позвоночника (рис. 3: 15 ). Он находится на левом берегу Нижнего Дона (рис. 1), где располагается одна из главных контактных зон ДДБК и ВДБК ( Литвиненко , 2012; 2019. С. 325, 327). Наиболее характерным признаком для погребений Дне-про-Донского Бабино является размещение в могилах так называемых шкур, которые представлены черепами и костями ног КРС, значительно реже – МРС и лошади ( Писларий , 1991. С. 57; Литвиненко , 2006. С. 182; Грищук , 2019. С. 48). Такие комплексы с КЖ не характерны для ВДБК. В ее материалах известно всего одно захоронение (Смеловка, грунт. м-к, п. 111), где обнаружены кости ног и череп МРС (тип 10) (рис. 3: 21 ).

Кости животных в волго-донских бабинских погребениях являются и хронологическим индикатором. Это, прежде всего, обосновывается хронологией самой ВДБК ( Мимоход , 2010б; 2011; 2014. С. 109, 115; 2021). Стратиграфические данные помещают ее существование между катакомбными древностями и памятниками начала поздней бронзы (горизонт колесничных культур) в рамках финала среднего бронзового века. В ряде захоронений ВДБК есть серия узко датирующихся артефактов: костяные пряжки, двухрожковые бусы, каменный брусок с двумя перетяжками и др. По аналогии с четко установленной хронологией ДДБК и лолинской культуры диапазон существования ВДБК можно уверенно синхронизировать с первой и второй фазами блока посткатакомбных культурных образований, которые соответствуют первому и второму периодам Днепро-Донского Бабино и Лолы. На сегодняшний день известно 18 радиоуглеродных датировок ВДБК (табл. 3).

Все даты показывают хорошую степень сходимости в пределах 22002000 CalBC. Именно для этого периода и характерна традиция помещения в могилы ВДБК костей ног МРС и КРС.

Здесь следует отметить один важный момент. Хронологическим маркером в этой связи выступает не столько анатомический состав КЖ, сколько расположение их по отношению к умершему. Дело в том, что кости ног МРС начинают использоваться в погребальном обряде на Нижней Волге в предшествующий катакомбный период. В погребениях развитого, а большей частью позднего этапа средней бронзы присутствуют кости конечностей МРС, но положение их в могиле прямо противоположное посткатакомбной традиции. Достаточно сравнить аккумулятивные схемы их размещения в катакомбных и посткатакомбных захоронениях нижневолжского региона. В первом случае очевидна отделенность комплексов с КЖ от тела умершего (рис. 4: 3 ). Они располагаются по углам могилы, у стенок, во входных шахтах. Только 2 раза в нижневолжских катакомбных захоронениях кости ног МРС встречены в «посткатакомбной» зоне – у левой руки. В посткатакомбное время скелет «намагничивается», и рядом с ним располагаются не только вещи, но и КЖ (рис. 4: 1, 2 ). В качестве культурно-хронологических маркеров показательны процентные соотношения. В катакомбных погребениях кости ног МРС, которые располагаются в «посткатакомбной» позиции, составляют всего 6,5 % от всех учтенных захоронений (31 погребение) с этим типом с КЖ. Аналогичный показатель для ВДБК (тип 1) составляет 80 % от всех комплексов с типом 1. Ситуация здесь принципиально

Таблица. 3. Радиоуглеродные датировки ВДБК (по: Мимоход , 2021)

|

и ^ CQ о\ -д ^ р оо' cd & ч - |

О ОО ОО 7 о о 04 |

О 04 04 О ш 04 |

О ОО 7 о 04 |

о 7 о 04 |

о 7 о 04 |

о 04 о 7 |

О ОО 7 О О 04 |

о 04 7 о 04 |

о ю 7 о о 04 |

О О 04 о 04 |

40 О 04 7 04 |

О 04 40 7 О ОО ОО |

О 40 04 7 О 04 |

о 04 7 о 04 04 |

о 40 7 о |

о 04 ОО 7 о 04 о 04 |

о 04 7 о 04 |

о о 04 О 04 |

|

л m св |

+1 о 04 |

+1 Ю 04 ОО |

+1 40 |

+1 о 7 |

+1 о 04 7 |

+1 о 04 ОО |

+1 ОО |

О -н О 7 |

о о 7 40 |

О 04 -н о оо 40 |

О 04 -н о о |

о 04 -н о 04 |

О 7 ■Z4 ■Z4 7 |

О 04 -н о о |

о о о |

ш 04 7 |

О 04 -н о 40 7 |

О -Н о о |

|

В cd В Рч Р ё S |

§ р в о В р в в н о S |

В У В cd Рч Р К Н Рч О |

и S 2 cd й й |

8 р в о В р в в н о S |

и S н о S |

8 р о В р в в н о S |

о S л н о S |

8 р в о в р в в н о S |

||||||||||

|

В В cd а о cd В |

40 ОО ОО 04 2 |

40 ОО 04 2 |

о о 2 |

о о 2 |

Ю о |

7 40 Р ^ |

04 ОО К) 5 |

04 2 |

й к |

о i |

7 1 |

О й Й к |

7 40 i |

40 Р |

7 04 40 2 |

04 О |

04 40 I |

7 40 i |

|

В cd |

04 В оо' й 6 В Р В В ^ |

40 В 4о" Й 6 В Р В В ^ |

в й 4о" Р S р в в cd К |

в й в р |

В о й S в р |

В у >~ cd в р £ |

в О1 Й )В В к о в о ё Рч н о в И |

в й )В 3 ^ о о ё Рч о И |

в й )В 3 о в о в в в Й4 |

н р в р ^ о в in и cd' в о Р Рч о в ^ и |

о в и ^ )В в к о Рч cd р О в о cd |

в й S в р cd В S к и |

в 'О S в р cd В S к и |

|||||

|

7 |

-н |

04 |

ГП |

-г |

ш |

40 |

г- |

оо |

04 |

о |

04 |

ГП |

^ |

ш |

40 |

г- |

оо |

сходна с той, которую демонстрируют, например, культуры лолинская и поздняя восточноманычская катакомбная. В первом случае большинство лопаток МРС расположены у левой руки, во втором – в отдалении от скелета, у стенок, в углах, входной шахте ( Мимоход , 2007. Рис. 4: 1–3 ; 2013. Илл. 23: 1–3 ). Такая же структура расположения КЖ, в частности черепов, характерна для западнома-нычской катакомбной культуры ( Гей , 1999. Рис. 11). По всей видимости, речь может идти о структурных различиях в размещении костей животных в погребениях носителей катакомбных и посткатакомбных традиций в Волго-Донском регионе и Предкавказье.

Возвращаясь к различию положения костей ног МРС в захоронениях ВДБК (финал средней бронзы) и комплексах предшествующего этапа (ВДКК), следует обратить внимание на еще одно немаловажное культурно-хронологическое отличие. В катакомбных погребениях хорошо выражена тенденция приуроченности ног МРС к сосуду (рис. 4: 3 ). Количество комплексов, когда КЖ располагаются рядом с посудой или в ней, составляет 35 % от всех учтенных погребений с конечностями мелких копытных. В ВДБК из 79 погребений с типом 1 только в двух (Бережновка I 4/3 и Симоновка 1/1) (рис. 4: 1 ) ноги МРС лежали рядом с сосудом (рис. 2: 25 ), что составляет всего 1,6 %. Причем эти захоронения относятся к раннему этапу Волго-Донского Бабино. Бережновское погребение было совершено в катакомбе ( Смирнов , 1959. Рис. 13: 1 ). Этот тип могильной конструкции характерен для начальной фазы ВДБК. Комплекс Симоновка 1/1 сопровождался очень архаичным и редким для культурного круга Бабино типом сосуда – корчагой (рис. 2: 25 ). Такая посуда характерна только для раннего этапа днепро-донской бабинской культуры ( Литвиненко , 1999; 2006. С. 176. Табл. 3; 2016. С. 212; Кияшко, Ларенок , 2019), так же они датируются и в ВДБК. На очень раннюю позицию этих комплексов указывает и само расположение конечностей МРС рядом с сосудом, что, как уже отмечалось, является культурно-хронологическим маркером катакомбного времени. При этом следует отметить, что в комплексах Бережновка I 4/3 и Симоновка 1/1 ноги МРС с сосудом не отделены от скелета, как в катакомбной традиции, а приурочены к телу умершего, хотя и находятся в редко встречаемой в ВДБК зоне – у черепа (рис. 2: 25 ; 4: 1 ). Эта зона чаще использовалась для размещения конечностей овцы в катакомбный период (рис. 4: 3 ).

Картографирование типов комплексов с КЖ позволяет сделать ряд наблюдений. Особенно показательно распространение погребений с костями МРС и КРС (рис. 1). Захоронения с костями овцы равномерно представлены по всему ареалу ВДБК, который охватывает зоны южных опустыненных, средних сухих, северных степей и лесостепь. Примечательно, что носители культуры не стали осваивать зоны северных пустынь и широколиственных лесов. Их хозяйственная скотоводческая модель была ориентирована исключительно на степь и лесостепь. Впрочем, это касается всего посткатакомбного блока. Даже самая южная его культура – лолинская – не продвигалась в зону северных пустынь ( Борисов, Мимоход , 2017. Рис. А), а из культурного круга Бабино на юге широколиственных лесов располагаются только периферийные и в культурном смысле явно маргинальные группы: наднепрянско-припятская, деснянско-сейминская и подольско-волынская. Причем здесь представлены только поселения и отсутствуют могильники ( Литвиненко , 2008; Отрощенко , 2011. С. 160, 161).

Распространение костей животных КРС демонстрирует важные закономерности. Как и МРС, они представлены по всему ареалу ВДБК (рис. 1). Однако процентное соотношение их по природным зонам меняется в меридиональном направлении – с юга на север. Погребения с костями КРС малочисленны в северной части зоны южных опустыненных степей и на юге средних сухих степей, явно тяготеют друг к другу. Стабильно они начинают встречаться на границе средних сухих и северных степей и хорошо представлены в последней зоне и в лесостепи. Всего в материалах ВДБК известно 24 захоронения с костями КРС. Во всех обнаружены ноги КРС (типы 2 и 3), только в одном комплексе Высокая Гора 5/1 отдельно от ноги (тип 2) лежали рога с верхней частью черепной коробки (тип 8) (рис. 3: 5 ). Из них в южных опустыненных степях располагается 6 комплексов, что составляет четверть от всех погребений с костями КРС, остальные 75 % захоронений находятся в зоне северных средних степей, в ее южном пограничье и в лесостепи (рис. 1).

Отдавая себе отчет в том, что погребальный обряд весьма специфически отражает реалии, все же следует предположить, что выявленные закономерности в территориальном распространении КЖ отображают какие-то определенные черты хозяйственной модели носителей волго-донских бабинских традиций. Основу стада составлял мелкий рогатый скот. Кости овцы обнаружены в 81,6 % захоронений от всех комплексов с КЖ, а кости КРС – в 19,2 % 2 . В стаде крупный рогатый скот присутствовал, но он явно занимал подчиненное положение по отношению к овцеводству. Как уже отмечалось, кости КРС встречены на юге ареала ВДБК, но в существенно меньшем количестве по сравнению с остальной территорией. Это может быть связано и с тем, что климат в южных опустыненных и средних сухих степях более аридный, чем в лесостепи и северных степях. Данный вывод станет еще более очевидным, если обратить внимание на два немаловажных факта.

На юге ВДБК граничит с лолинской культурой, основная территория которой находится в Северо-Западном Прикаспии и занимает нишу южных опустыненных степей (пустынно-степная зона) ( Борисов, Мимоход , 2017. Рис. А). Носители лолинских традиций специализировались исключительно на овцеводстве, что в условиях аридизации климата было единственным механизмом выживания в такой сухой зоне, который обеспечивался, прежде всего, климатическими показаниями не столько в летний, сколько в зимний период ( Борисов, Мимоход , 2016. С. 10–12; 2017. С. 51–55). Носители волго-донских бабинских традиций в южной части своего ареала использовали очень близкую лолинской хозяйственную модель скотоводства, с той лишь разницей, что, являясь южной периферией своего культурного пространства, им удавалось, вероятно, содержать немногочисленную часть КРС в стаде и находить ей место в сфере погребального обряда.

Интересно отметить вторую закономерность. Кости КРС в южном ареале ВДБК отсутствуют в Заволжье, в то время как в этих природных зонах они есть в волго-донском междуречье (рис. 1). Волго-уральские степи, начиная с левого берега Волги, переходят в аридную зону, которая мало чем уступает степным полупустыням Северо-Западного Прикаспия. Как следствие, на эту территорию носители катакомбных традиций проникали спорадически и так ее и не освоили (Ткачев, 2007. С. 231). В посткатакомбный период Волго-Уралье стало основной территорией распространения волго-уральской культурной группы (ВУКГ), которая является северным дериватом Лолы. Ее возникновение связано с культурно-генетическими процессами в Предкавказье (Мимоход, 2010а; 2013. С. 323–326; 2018б). Группа немногочисленна (59 погребений), но представлена комплексами по всему региону (Мимоход, 2018б. Рис. 1). Основу хозяйства здесь также составляет разведение МРС. Кости животных обнаружены в 18 захоронениях, из них кости овцы содержали 77 %, а крупных копытных – 13 % погребений от всех комплексов с КЖ. Как видно, ситуация здесь принципиально схожа с ВДБК. Причем кости КРС и лошади неизвестны в зоне южных опустыненных степей. Они встречены в пограничье средних сухих и северных степей, а также в лесостепи и только на левом берегу Волги. В глубинных аридных волго-уральских степях в погребениях одноименной культурной группы встречены исключительно кости МРС. Иными словами, на этой территории ВУКГ, являющаяся северным дериватом лолин-ской культуры, демонстрирует ее же хозяйственную модель, которая основана на овцеводстве. Близость природно-климатических условий аридных зон Северо-Западного Прикаспия и глубинных волго-уральских степей стала причиной того, что маргинальная часть населения лолинской культуры на ее раннем этапе мигрировала именно в пустующее Волго-Уралье (в привычную природно-климатическую зону), сохранив наиболее эффективный (лолинский) метод адаптации в условиях аридных и полупустынных степей.

Таким образом, кости животных в погребениях волго-донской бабинской культуры (2200-2000 CalBC) являются надежным культурно-хронологическим индикатором. Ее «визитной карточкой» выступают кости ног МРС, КРС и МРС/ КРС. Расположение их в могиле строго стандартизировано. Как правило, они лежат перед умершим, у левой руки, чаще всего в районе кисти и локтевого сустава. На раннем этапе ВДБК расположение КЖ в могиле демонстрирует черты генетической преемственности с волго-донской катакомбной культурой. Кости в некоторых комплексах располагаются в нехарактерных для ВДБК зонах: в отдалении от скелета и у головы. Территориальное распространение погребений с костями МРС и КРС позволяет сделать выводы о хозяйственной модели носителей волго-донских бабинских традиций. Доминирующим в стаде был мелкий рогатый скот, бык/корова составляли меньшинство. Выявляется устойчивая корреляция между процентным соотношением погребений с костями МРС и КРС и природно-климатическими зонами. Количество комплексов с костями КРС существенно возрастает, начиная с территории пограничья средних сухих и северных степей и далее на север, включая лесостепь. Скорее всего, это связано с тем, что на этих территориях климат был менее аридный по сравнению с зонами средних сухих и южных опустыненных степей, что создавало условия для увеличения поголовья крупного рогатого скота.

Список литературы Кости животных в Волго-Донских бабинских погребениях как культурно-хронологические индикаторы и маркеры хозяйственной модели

- Борисов А. В., Мимоход Р. А., 2016. Палеоэкология и палеоэкономика древних обществ пустынно-степной зоны в эпоху бронзы // ПАНП / Отв. ред. П. М. Кольцов. Элиста: Калмыцкий гос. ун-т им. Б.Б. Городовикова. С. 9–13.

- Борисов А. В., Мимоход Р. А., 2017. Аридизация: формы проявления и влияние на население степной зоны в бронзовом веке // РА. № 2. С. 48–60.

- Гей А. Н., 1999. О некоторых символических моментах погребальной обрядности степных скотоводов Предкавказья в эпоху бронзы // Погребальный обряд: реконструкция и интерпретация древних идеологических представлений / Отв. ред. В. И. Гуляев. М.: Восточная литература. С. 78–113.

- Глебов В. П., 2004. Исследования курганных могильников Репный I, Раскатный I, Калинов II // Труды Археологического научно-исследовательского бюро Т. I / Ред. Ю. Б. Потапова. Ростов-на-Дону. С. 57–186.

- Грищук О. М., 2019. Жiнки у бабинському соцiумi // Донецький археологiчний збiрник. № 20 / Гол. ред. Р. О. Литвиненко. Донецьк: Донецький ун-т. С. 44–53.

- Кияшко А. В., 2003. Погребения пришлых культур развитой и финальной средней бронзы в курганах Волго-Донского междуречья // НАВ. Вып. 6 / Отв. ред. А. С. Скрипкин. Волгоград: Волгоградский гос. ун-т. С. 26–36.

- Кияшко А. В., Ларенок О. П., 2019. Комплексы днепро-донской бабинской культуры в кургане 1 могильника Веселый I на Нижнем Дону // Археология и история Древнего мира. Вып. VI / Отв. ред. Е. В. Вдовиченков. Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный ун-т. С. 3–7.

- Литвиненко Р. А., 1999. Об одном типе посуды культуры многоваликовой керамики (КМК) // Матерiали міжнародної археологiчноï конференцiï «Етнiчна iсторiя та культура населення степу та лiсостепу Євразiï (вiд кам’яного вiку по раннє середньовiччя)» / Ред. I. Ф. Ковальова. Днiпропетровськ. С. 83–86.

- Литвиненко Р. А., 2004. Восточная периферия бабинского очага культурогенеза // ПАНП / Отв. ред. А. С. Скрипкин. Волгоград: Волгоградский гос. ун-т. С. 102–108.

- Литвиненко Р. А., 2006. Днепро-донская бабинская культура (источники, ареал, погребальный обряд) // МДАСУ. № 5 / Ред. С. М. Санжаров. Луганськ: Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет. С. 157–187.

- Литвиненко Р. А., 2011. Культурный круг Бабино: название, таксономия, структура // КСИА. Вып. 223. С. 108–123.

- Литвиненко Р. А., 2019. Война в посткатакомбном мире // SP. № 2. С. 313–382.

- Литвиненко Р. А., Зарайская Н. П., 2004. Курган эпохи бронзы у села Запорожец (бассейн Кальмиуса, Северо-Восточное Приазовье) // Археологический альманах. № 14 / Отв. ред. А.Н. Усачук. Донецк. С. 203–232.

- Литвиненко Р. О., 2008. До оцiнки периферiйних груп Бабине полiсько-лiсостеповоï Надднiпрянщини // Вiсник Донецького нацiонального унiверситету. Серiя Б: Гуманiтарнi науки. Вип. 2. Донецьк. С. 180–190.

- Литвиненко Р. О., 2012. Бабинсько-криволуцьке порубiжжя // Донецький археологiчний збiрник. № 16 / Гол. ред. Р. О. Литвиненко. Донецьк: Донецький університет. С. 47–76.

- Литвиненко Р. О., 2016. Керамiчний посуд в поховальнiй обрядовостi бабинських культур // Украïна у свiтовому iсторiчному просторi: збiрник матерiалiв Всеукраïнськоï науково-практичноï конференцiï / Гол. ред. К. В. Балабанов. Марiуполь: Марiупольський державний університет. С. 209–213.

- Мимоход Р. А., 2004. Погребения финала средней бронзы Нижнего Поволжья // ПАНП / Отв. ред. А. С. Скрипкин. Волгоград: Волгоградский гос. ун-т. С. 108–114.

- Мимоход Р. А., 2007. Кости животных в лолинских погребениях как культурно-хронологический индикатор // МДАСУ. № 7 / Ред. С. М. Санжаров. Луганськ: Схiдноукраїнський нацiональний університет. С. 118–127.

- Мимоход Р. А., 2010а. Погребения финала средней бронзы в Волго-Уралье и некоторые проблемы регионального культурогенеза // Донецький археологiчний збiрник. № 13/14 / Гол. ред. Р. О. Литвиненко. Донецьк: Донецький університет. С. 67–82.

- Мимоход Р. А., 2010б. Хронология криволукской культурной группы // XVIII Уральское археологическое совещание / Ред. Г. Т. Обыденнова и др. Уфа: Башкирский гос. педагогический ун-т им. М. Акмуллы. С. 158–160.

- Мимоход Р. А., 2011. Радиоуглеродная хронология блока посткатакомбных культурных образований // КСИА. Вып. 225. С. 28–53.

- Мимоход Р. А., 2013. Лолинская культура. Северо-Западный Прикаспий на рубеже среднего и позднего периодов бронзового века. М.: ИА РАН. 568 с. (Материалы охранных археологических исследований; т. 16.)

- Мимоход Р. А., 2014. Посткатакомбный период в Нижнем Поволжье: от криволукской культурной группы к волго-донской бабинской культуре // КСИА. Вып. 232. С. 100–119.

- Мимоход Р. А., 2016. Блок посткатакомбных культурных образований в Восточной Европе: структура и содержание // Изучение и сохранение археологического наследия народов Кавказа.

- XXIX Крупновские чтения / Отв. ред. Х. М. Мамаев. Грозный: Чеченский гос. ун-т. С. 45–47.

- Мимоход Р. А., 2018а. Палеоклимат и культурогенез в Восточной Европе в конце III тыс. до н. э. // РА. № 2. С. 33–48.

- Мимоход Р. А., 2018б. Посткатакомбный период в Волго-Уральском регионе // XXI Уральское археологическое совещание, посвященное 85-летию со дня рождения Г. И. Матвеевой и 70-летию со дня рождения И. Б. Васильева / Гл. ред. А. А. Выборнов. Самара: Самарский гос. соц.-пед. ун-т: Порто-принт. С. 140–144.

- Мимоход Р. А., 2021. Хронология и периодизация волго-донской бабинской культуры // Вопросы археологии Поволжья. Вып. 9 / Отв. ред. М. А. Турецкий. Самара: Слово. С. 69–91.

- Отрощенко В. В., 2011. Проблеми вивчення пам’яток бабинськоï спiльноти Середньоï Надднiпрянщини // Переяславiка. Науковi записки Нацiонального iсторико-етнографiчного заповiдника «Переяслав». Вип. 5 (7) / Ред. М. I. Сiкорський та iн. Переяслав-Хмельницький. С. 159–162.

- Писларий И. А., 1991. Погребальный обряд племен культуры многоваликовой керамики // Древняя история населения Украины. Киев. С. 52–66.

- Смирнов К. Ф., 1959. Курганы у сел Иловатка и Политодельское Сталинградской области // Древности Нижнего Поволжья: Итоги работ Сталинградской археологической экспедиции. T. I / Отв. ред. Е. И. Крупнов. М.: АН СССР. С. 206–322. (МИА; № 60.)

- Ткачев В. В., 2007. Степи Южного Приуралья и Западного Казахстана на рубеже эпох средней и поздней бронзы. Актобе: Актюбинский областной центр истории, этнографии и археологии. 384 с.