Костяное орудие с руноподобными знаками из Подгоровского селища

Автор: Сарапулкин В.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье. Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 256, 2019 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена публикации находки с Подгоровского селища салтово-маяцкой культуры, расположенного в Вейделевском районе Белгородской области. В заполнении хозяйственной ямы, в горизонте бытового мусора, было обнаружено орудие для обработки волокнистого материала, представлявшее собой фрагмент бычьего ребра. На его поверхности была прорезана трехбуквенная руническая надпись. Контекст находки и носитель графемы свидетельствуют в пользу местного происхождения надписи, что, в свою очередь, говорит о достаточно широком распространении письменности в лесостепной Хазарии.

Салтово-маяцкая культура, руническая надпись, распространение письменности, лесостепная хазария

Короткий адрес: https://sciup.org/143168992

IDR: 143168992

Текст научной статьи Костяное орудие с руноподобными знаками из Подгоровского селища

Изображения и надписи являются весьма ценным и редким археологическим источником. Это в полной мере касается и салтово-маяцкой культуры эпохи раннего Средневековья. В этой связи кажется интересной находка, сделанная автором на Подгоровском (Шпенгарев) селище в 2012 г.

Подгоровский могильник салтово-маяцкой культуры был обнаружен в 1925 г. В 1926 г. разрушающаяся часть памятника была раскопана экспедицией Воронежского краеведческого музея под руководством С. Н. Замятнина и Д. С. Леонова. В результате было исследовано 7 катакомб ( Ляпушкин , 1961. С. 204). В 1958 г. С. А. Плетнева выявила в непосредственной близости от могильника поселение хазарского времени, которое получило название Подгоровское селище ( Плетнева , 1967. С. 194). Памятник обследовался в 1980 г. Оскольским отрядом Советско-Болгарско-Венгерской экспедиции под руководством Г. Е. Афанасьева, который в списке памятников лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры обозначил его как селище у х. Шпенгарев ( Афанасьев , 1987. С.180).

В 2009, 2010, 2012 гг. раскопки на памятнике проводились археологической экспедицией Белгородского госуниверситета под руководством В. А. Сарапулкина. В результате раскопом была изучена восточная часть Подгоровского могильника http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.256.266-273

и западная часть Подгоровского (Шпенгарев) селища, вплотную примыкающих друг к другу. Общая площадь раскрытий составила 600 кв. м, было изучено 6 катакомб, 5 погребений в прямоугольных ямах, два подбойных погребения, 21 круглая яма, часть из которых содержала погребения людей и животных.

Помимо многочисленных находок, типичных для погребальных и бытовых памятников салтово-маяцкой культуры, в процессе раскопок было обнаружено ребро животного с тремя процарапанными руноподобными знаками.

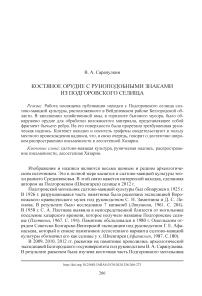

Предмет был обнаружен в хозяйственной яме (яма 12) – сооружении овальной в плане формы с размерами устья 2,1 × 1,4 м. Глубина от уровня материка 0,6–0,8 м. Заполнение ямы двухслойное: нижний горизонт мощностью 0,2–0,3 м сложен гумусированным суглинком с большим количеством меловых включений; верхний – толщиной 0,4–0,6 м – рыхлым черноземом с небольшим количеством меловой крошки и включениями фрагментов древесного угля. В верхней части профиля прослежена глинистая линза размерами 0,3 × 0,2 м, мощностью 0,15 м (рис. 1).

В яме обнаружено: 101 фрагмент керамики, 23 кости животных, 6 фрагментов обмазки. Все находки сделаны в верхнем горизонте заполнения.

Керамический комплекс объекта включает в себя фрагменты импортных амфор, а также кухонных и столовых сосудов местного производства.

Амфоры представлены 5 красноглиняными стенками, содержавшими в составе формовочной массы естественные включения известняка.

Лепные, подправленные на круге, сосуды представлены 32 фрагментами стенок, 2 небольшими фрагментами венчиков и фрагментом днища. Судя по характеру обработки поверхности, при изготовлении керамики данной группы использовался гончарный круг медленного вращения либо поворачивающаяся подставка. Об этом свидетельствует линейный орнамент, нанесенный палочкой с плоским краем, прослеженный на 22 фрагментах, и следы вращения в виде параллельных горизонтальных линий. Формовочная масса сосудов данного типа включает в себя примеси шамота, железистые включения. Обжиг несквозной, цвет поверхности варьируется от светло-желтого до темно-серого. Все находки данной категории являются фрагментами крупных тарных горшков.

Круговые кухонные горшки представлены 47 фрагментами стенок, 3 небольшими фрагментами венчиков и 3 днищами. 27 фрагментов украшены линейным орнаментом, глубоко прорезанным острозубым штампом. Сосуды изготовлены из глины с примесью крупного кварцевого песка. Обжиг ровный, цвет серый, коричневый. Края венчиков скруглены, не орнаментированы. Днища без закраины.

Столовая посуда представлена 8 стенками, изготовленными из хорошо промешанной глины с примесью песка и мелкой органики. Черепок плотный, цвет поверхности серый. Три фрагмента орнаментированы узкими пролощенными полосами.

Керамика, выявленная в яме 12, типична для керамического комплекса памятника, это касается как морфологического и технологического аспектов, так и процентного соотношения различных видов посуды. Единственным значительным отличием является малое количество фрагментов столовых сосудов (8 % при 23 % для памятника в целом).

Рис. 1. План и разрез ямы 12 Подгоровского селища

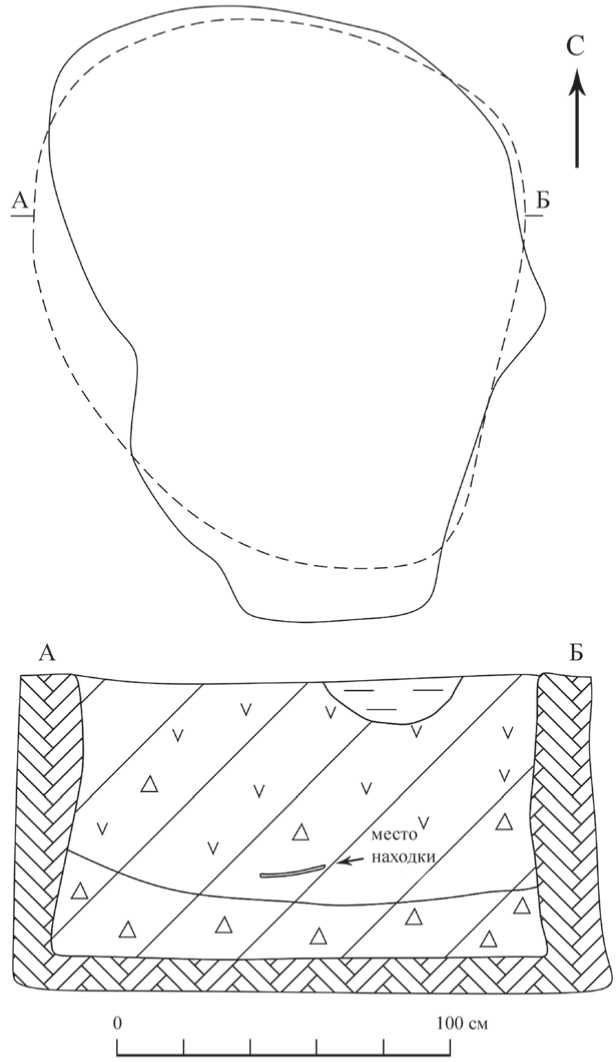

Предмет, содержавший надпись, представляет собой обломок ребра КРС длиной 14,7, шириной 5,4 см (рис. 2). По определению Н. Б. Ахметгалеевой, узкий край предмета имеет следы утилизации, характерные для работы по волокнистому материалу. Кроме того, на поверхности присутствуют следы удержания рукой. Заглаженность отдельных участков по краям резов свидетельствует в пользу того, что знаки были нанесены до момента окончания эксплуатации орудия1.

Три расположенных в ряд знака занимают центральную и правую часть предмета. Знаки прорезаны острым орудием. Глубина реза – не более 1 мм.

Знак 1 – ромб с отходящими вниз от верхних сторон отрезками, высота знака 3 см2.

Рис. 2. Костяное орудие для обработки волокнистого материала с прорезанными знаками

Знак 2 напоминает расположенные спинкой друг к другу квадратные скобки, высота знака 1,5 см.

Знак 3 представляет собой сдвоенный зигзаг, расположенный в горизонтальной плоскости, высота его составляет 1,7 см. Крайняя правая часть знака утрачена в результате позднего разрушения предмета.

Знак 1 широко представлен в «донском» алфавите, прямые аналогии ему прослежены в материалах Маяцкой крепости, это надпись М12 ( Кызласов , 1990. С. 30. Рис. 4). Кроме того, подобные символы встречаются в качестве одиночных изображений на блоках Маяцкой крепости ( Флерова , 1997. С. 98. Табл. I: 39 ; С. 102. Табл. I: 161–163 ), кирпичах Саркела (Там же. С. 115. Табл. VI: 204, 206 ), на астрагале из Среднего Подонцовья (Там же. С. 119. Табл. VIII: 56 ).

Знак 2 неизвестен в рунических алфавитах степной и лесостепной зон Евразии эпохи раннего Средневековья. В корпусе граффити салтово-маяцкой культуры схожие изображения прослежены на астрагале из Среднего Подонцовья (Там же. С. 118. Табл. VIII: 23 ) и на кирпиче из Саркела (Там же. С. 115. Табл. VI: 183 ). Причем во втором случае изображение усложнено дополнительными элементами, что не позволяет считать его прямой аналогией.

Знак 3 в рунических надписях Восточной Европы неизвестен, аналогии ему происходят из азиатских алфавитов – енисейского, орхонского и таласского ( Кызласов , 1994. С. 41. Табл. XIV). При этом в письменных памятниках Сибири знак ориентирован вертикально по отношению к строке, тогда как на лощиле из Подгоровки – горизонтально. Среди символов, использовавшихся населением салтово-маяцкой культуры, сдвоенный зигзаг пока не встречен.

Корпус рунических надписей, происходящих из донской степи и лесостепи, в большинстве своем состоит из графем, нанесенных на меловые блоки стен Маяцкого городища ( Кызласов , 1994. С. 248–279). Надписи на предметах и их обломках встречаются редко – это нанесенные на лучные накладки письмена из курганных погребений могильников Кирово ( Кызласов , 1990. С. 66, 67) и Житково ( Семенов , 1988. С. 97–111), надпись на черепе быка из подкурганного погребения Кермен-Толга ( Эрдиев , 1982.С. 53–56), надписи на керамических сосудах и их фрагментах, найденных у станицы Кривянской и г. Сальска ( Артамонов , 1954. С. 263–268), на могильнике Маяки ( Кляшторный , 1979. С. 270–275), городище Биляр ( Кочкина , 1985. С. 75–80), надпись на металлической пластине (зеркало или фалар) из-под Харькова ( Колода , 2014. С. 180–193). Кроме того, с некоторым допущением можно трактовать как надписи две пары знаков, начертанные на костяном реликварии, происходящем из катакомбы 1 Подгоровского могильника ( Плетнева , 1962. С. 250. Рис. 6). Примечательно, что реликварий обнаружен на расстоянии порядка 100 м от места находки публикуемого предмета. Кроме того, рунические надписи доно-кубанского облика встречены на металлических сосудах, обнаруженных вне пределов распространения памятников хазарского круга, – это находки из Седьяра ( Даркевич , 1976. С. 9), Оношата ( Кызласов , 1990. С. 58–60), Афанасьева, а также блюдо Солтыко-ва ( Кызласов , 1994. С. 277).

Сочетания знаков, которые можно было бы трактовать как надписи, нанесенные на орудия труда, в древностях хазарского круга встречаются крайне редко. Помимо рассматриваемого предмета, к ним относится ребро с поселения

Подгаевка на Среднем Донце ( Красильников , 1979. С. 79. Рис. 1; 8; 9). К. И. Красильников относит его к числу орудий, предназначенных для орнаментации столовой керамики – нанесения каннелюр и лощения поверхности (Там же. С. 82). На поверхности предмета прорезаны знаки, напоминающие руны. Помимо них, на орудие нанесены граффити в виде линий с отходящими перпендикулярными отрезками, дугами и углами. Рисунки накладываются друг на друга, что затрудняет выделение отдельных элементов (Там же. С. 79. Рис. 1; 8). При этом достаточно определенно можно сказать, что знаки, напоминающие руны, во-первых, не образуют строки, во-вторых – не имеют точных аналогий в рунических алфавитах Евразии. С некоторой долей допущения к числу орудий можно отнести роговое изделие, обнаруженное в постройке 14 Сидоровского городища ( Кравченко , 2005. С. 208). На предмете зафиксировано как минимум четыре группы знаков, формирующих строки (Там же. С. 211). Кроме того, находка из Сидоровского городища близка публикуемому предмету по характеру археологического объекта, их содержавшего, – в обоих случаях это ямы, на финальном этапе своего существования использовавшиеся для свалки мусора.

В большинстве случаев руны восточноевропейских алфавитов присутствуют на предметах длительного пользования – сосудах, накладках на лук, фаларе. Это затрудняет определение географического нахождения места, где была нанесена надпись. Для предмета из Подгоровки можно с большой долей уверенности говорить, что руны были вырезаны непосредственно на данном поселении.

Список литературы Костяное орудие с руноподобными знаками из Подгоровского селища

- Артамонов М. И., 1954. Надписи на баклажках Новочеркасского музея и на камнях Маяцкого селища // СА. Т. 19. С. 263-268.

- Афанасьев Г. Е., 1987. Население лесостепной зоны басейна Среднего Дона в VIII-X вв. М.: Наука. 198 с. (Археологические открытия на новостройках; вып. 2.)

- Даркевич В. П., 1976. Художественный металл Востока в VIII-XIII вв. М.: Наука. 198 с.

- Кляшторный С. Г., 1979. Хазарская надпись на амфоре с городища Маяки // СА. № 1. С. 270-275.

- Колода В. В., 2014. Тюркская руническая надпись из лесостепной Хазарии // Поволжская археология. № 3 (9). С. 180-183.

- Кочкина А. Ф., 1985. Рунические знаки на керамике Биляра // Советская тюркология. Вып. 4 / Отв. ред. М. Ш. Ширалиев. Баку: Коммунист. С. 75-80.

- Кравченко Э. Е., 2005. Исследование хозяйственного объекта на археологическом комплексе у с. Сидорово в среднем течении Северского Донца // Проблеми збережения i використуваннякультурної спадщини в Украiнї.Словянськ: Печатный двор. С. 208-222.

- Красильников К. И., 1979. Изделия из кости САлтовской культуры // СА. № 2. С. 77-91.

- Кызласов И. Л., 1990. Древнетюркская руническая письменность Евразии: (Опыт палеографического анализа). М.: Наука. 179 с.

- Кызласов И. Л., 1994. Рунические письменности евразийских степей. М.: Восточная литература. 327 с.

- Ляпушкин И. И., 1961. Днепровское лесостепное Левобережье в эпоху железа. Археологические разыскания о времени заселения Левобережья славянами. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 381 с. (МИА; № 104.)

- Плетнева С. А., 1962. Подгоровский могильник // СА. № 3. С. 241-250.

- Плетнева С. А., 1967. От кочевий к городам. Салтово-маяцкая культура. М.: Наука. 200 с. (МИА; № 108.)

- Семенов. А. И., 1988. К выявлению центральноазиатских элементов в культуре раннесредневековых кочевников Восточной Европы // АСГЭ. Вып. 29. Л.: Искусство. С. 97-111.

- Флерова В. Е., 1997. Граффити Хазарии. М.: Эдиториал УРСС. 176 с.

- Эрдиев У. Э., 1982. Археологические памятники Южных Ергеней. Элиста: Калмыцкое кн. изд-во. 118 с.