Костяной инвентарь с поселения Линево-1 переходного от бронзы к железу времени

Автор: Мыльников Владимир Павлович, Мыльникова Людмила Николаевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

Анализ костного материала позволяет выделить несколько областей хозяйственно-бытовой и производственной деятельности населения древнего поселка Линево-1, в которых находили применение костяные орудия. Для их изготовления использовали трубчатые кости копытных, ветви нижних челюстей крупного рогатого скота, грифельные (метакарпальные) кости лошади, астрагалы овец, отростки и лопатки рогов лося, лопатки и тазовые кости животных. Сравнительно-типологический анализ показывает большое сходство костяных изделий поселения Линево-1 как по форме, так и по функциональному назначению с аналогичными материалами памятников переходного времени от бронзы к железу: Чича-1 в Барабинской лесостепи, Мыльниково в Барнаульском Приобье.

Переходное от бронзы к железному веку время, поселение линево-1, костяной инвентарь, классификация, специализация хозяйственной деятельности

Короткий адрес: https://sciup.org/14737500

IDR: 14737500 | УДК: 903.26'14.08-035.3

Текст научной статьи Костяной инвентарь с поселения Линево-1 переходного от бронзы к железу времени

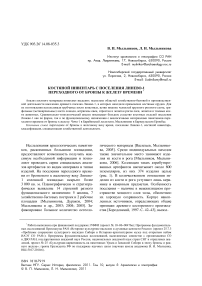

Исследования археологических памятников, раскопанных большими площадями, предоставляют возможность получить максимум необходимой информации и позволяют проводить серии специальных анализов артефактов по видам материала и типам изделий. На поселении переходного времени от бронзового к железному веку Линево-1 сплошной площадью вскрыто более 3 000 кв. м. Планиграфически и стратиграфически выявлены 14 строений разного функционального назначения: 5 жилищ, 7 хозяйственно-бытовых построек и 2 рабочие площадки [Мыльникова, Дураков, 2004; Мыльникова и др., 2003; 2004; 2005]. Зафиксировано большое количество остеоло- гического материала [Васильев, Мыльникова, 2005]. Среди индивидуальных находок также значительное место занимают изделия из кости и рога [Мыльников, Мыльникова, 2006]. Коллекция таких атрибутированных артефактов насчитывает около 800 экземпляров, из них 374 изделия целые (рис. 1). В количественном отношении изделия из кости и рога уступают лишь керамике и каменным предметам. Особенность поселения – наличие в межжилищном пространстве мощного слоя золы, обеспечило их хорошую сохранность. Корпус накопленных источников, определяющих общие признаки древнего косторезного производства [Бородовский, 1997. С. 42–43], выпол-

Условные обозначения :

а - альчик

(а) - альчик с прошлифовкой | - пластина

^- изделие на фаланге

А- обломки изделий

ж - скребок

^)- подвеска из зуба

р - роговая пластина

мотыга

^ - гарпун

Q - орудие на лопатке

наконечник дротика

^ - орудие на челюсти

П - роговой псалий

| - игольница

* - ложка (?)

Б - резец бобра

(Б) - челюсть бобра

-

- проколка

Р - рог и изделия из рога

А - игла

-

3 - заготовки орудий и кости со следами подработки

П -"бабка"

К - копыто лошали

Рис . 1. Распределение находок из кости и рога на площади раскопов 2003–2005 гг. поселения Линево-1 (план)

ненных из различных костей скелета и рогов домашних и диких животных , вполне пред ставителен и репрезентативен ( рис . 2–5).

Для изделий мастера поселения Линево-1 использовали трубчатые кости копытных, ветви нижних челюстей крупного рогатого скота, грифельные (метакарпальные) кости лошади, астрагалы овец, отростки и лопатки рогов лося, лопатки и тазовые кости животных. В общем списке артефактов много заготовок из отростков рога лося и роговых пластин, костяные стержни полых рогов, расщепленные или аккуратно перерубленные трубчатые кости домашних животных разной длины и диаметра, ветви нижних челюстей со следами долгого использования, незаконченные или сломанные в процессе изготовления орудия. На поверхностях многих из них лучше, чем на готовых изделиях, сохранились отчетливые отпечатки лезвий орудий обработки: топора (тесла), ножа (резака). Многие исследователи убеж-

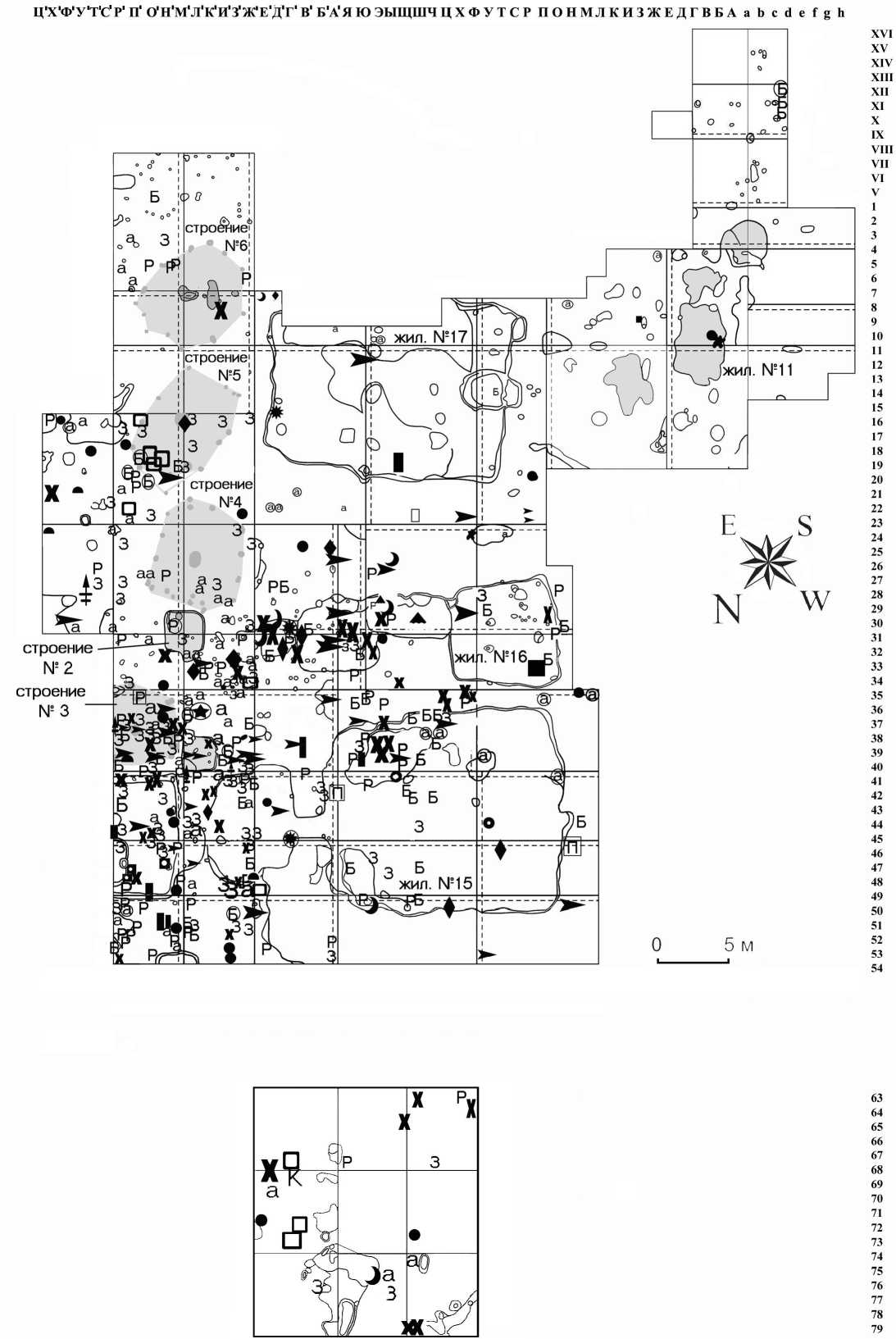

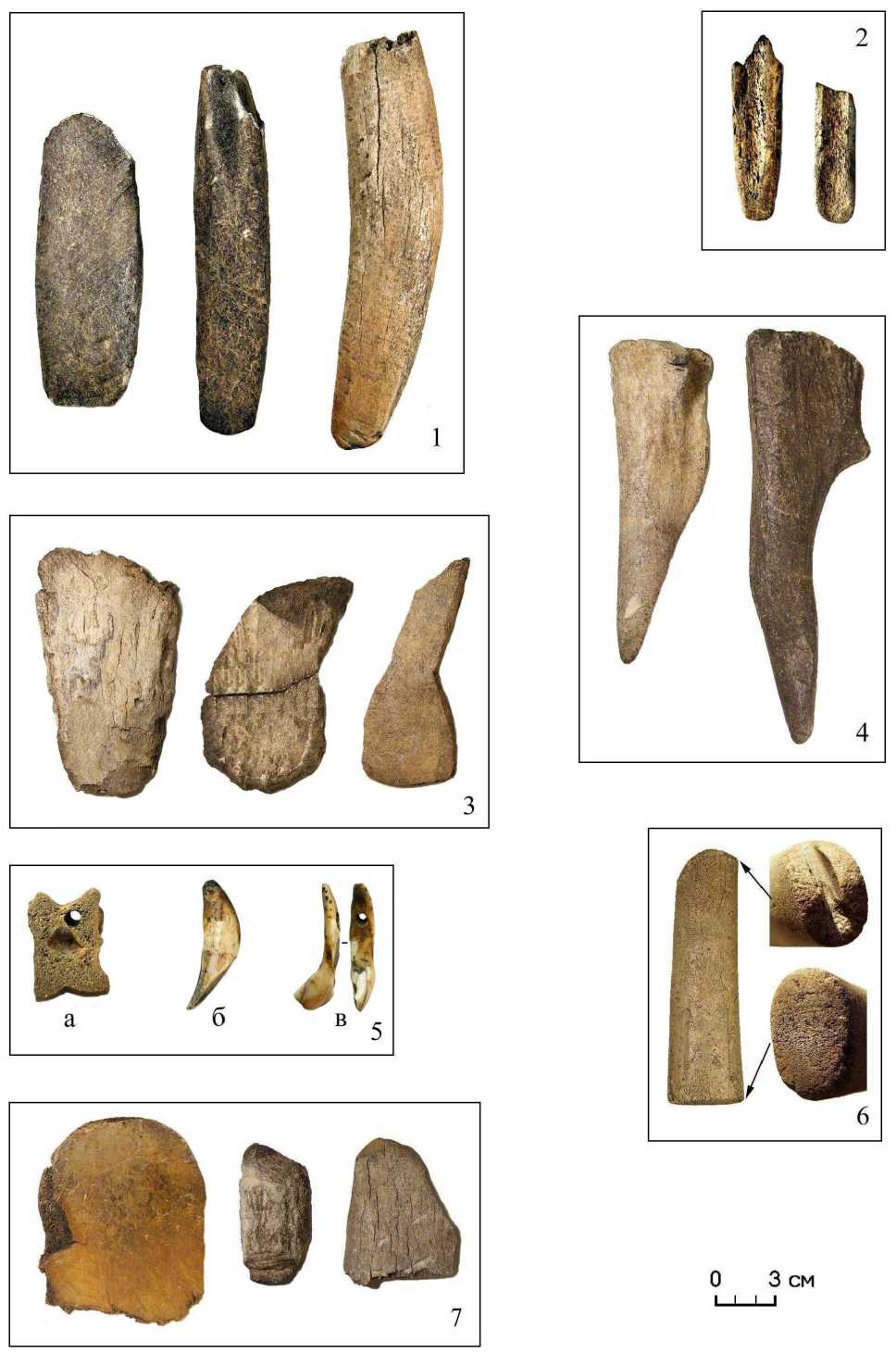

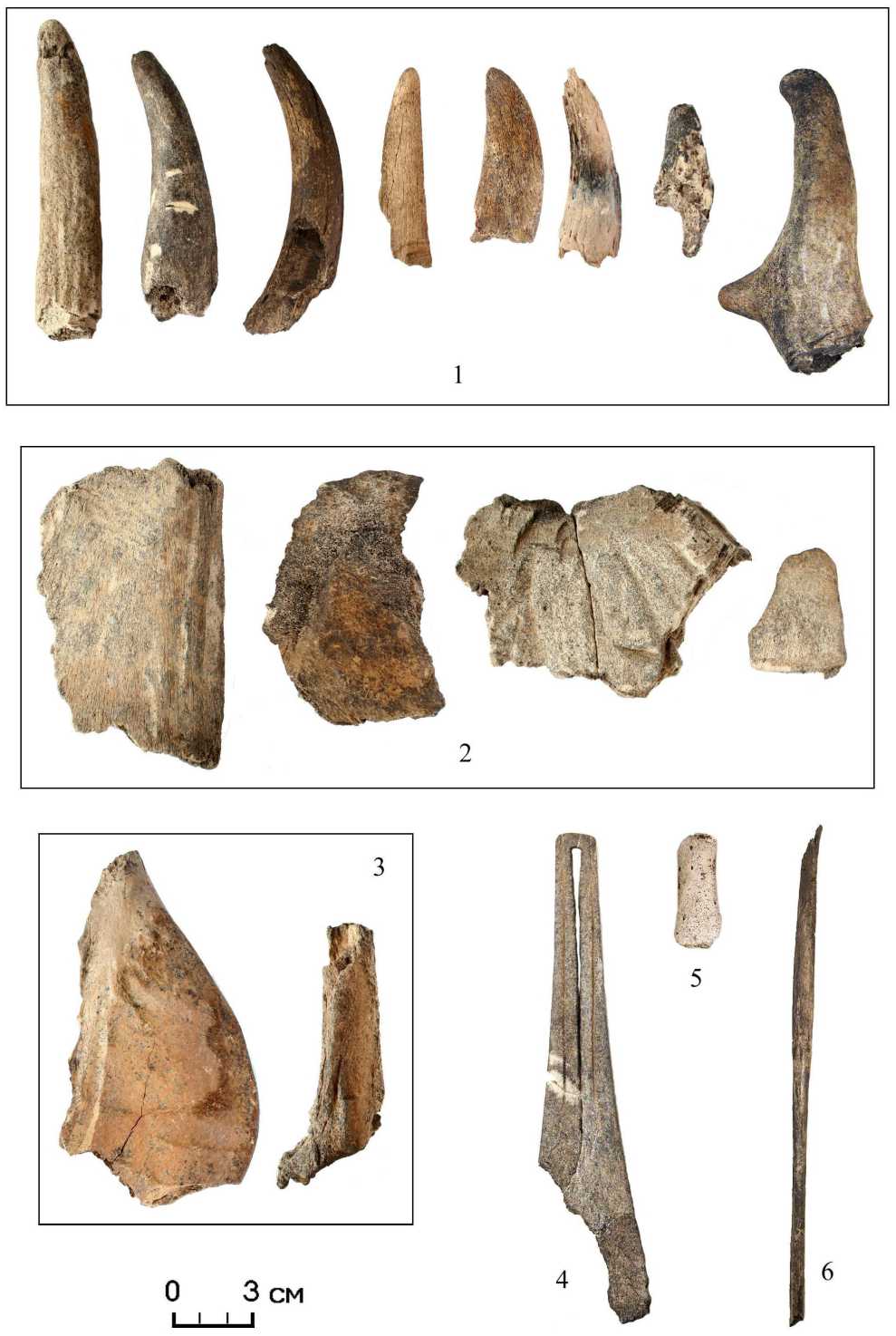

Рис . 2. Оружие, охотничье-промысловое и конское снаряжение: 1 - наконечники дротиков; 2 - наконечники стрел; 3 - круглые остроконечники; 4 - панцирная пластина; 5 - наконечники острог; 6 -деталь рыболовного крючка; 7 - застежки; 8 - костяная пряжка; 9 - роговой псалий и его заготовка; 10 - ворворки (наконечники-навершия) для кнутов и ременных плетей; 11 - кочедыки

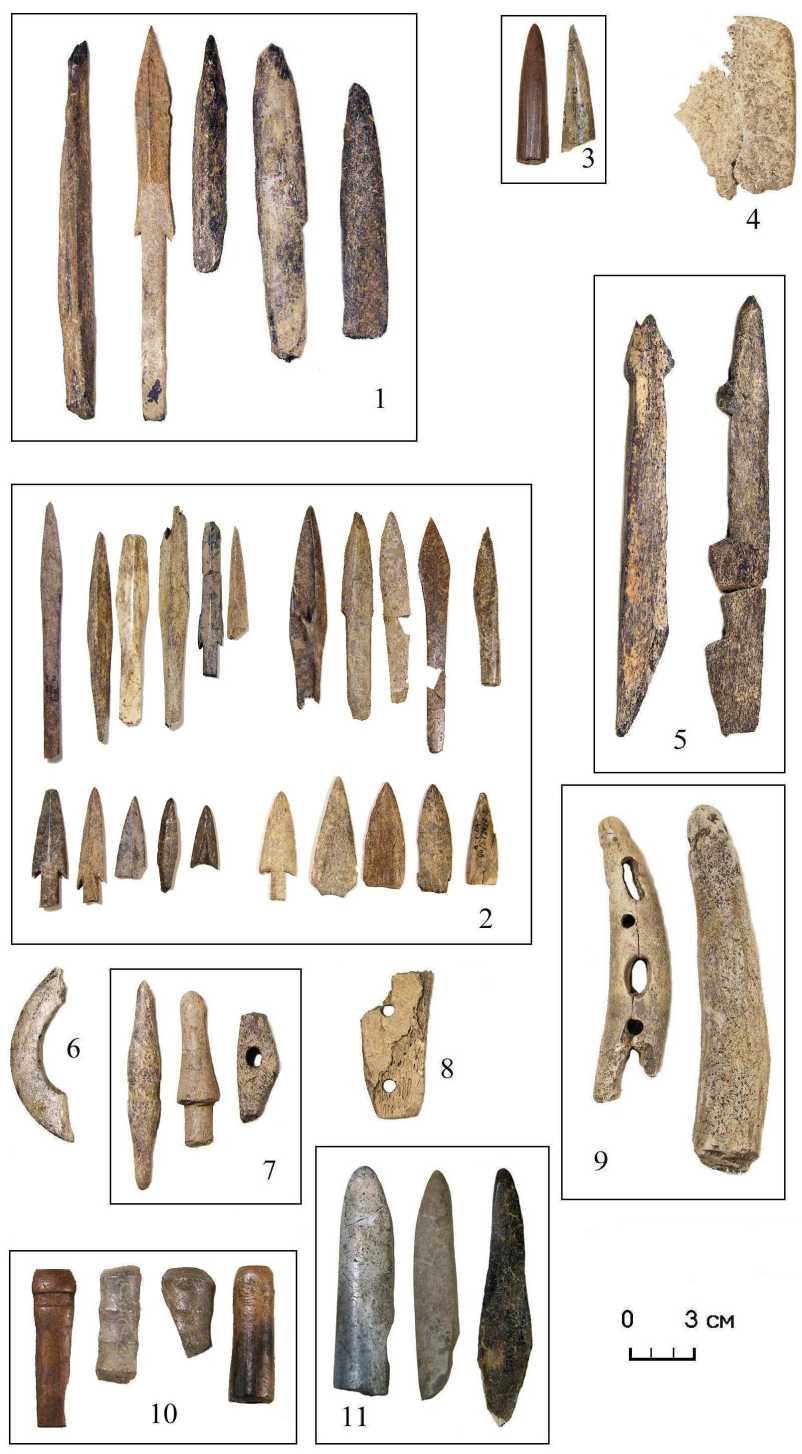

Рис . 3. Набор орудий для обработки шкур животных, выделки кожи и пошива одежды и обуви: 1 - серповидные орудия из нижних челюстей животных; 2 - двулезвийные струги из колотых трубчатых костей; 3 - скребловид-ные орудия с зубчиками из ребер животных; 4 - астрагалы с зашлифованными плоскостями; 5 - проколки из грифельных костей лошади; 6 - игольницы из трубчатых костей: 7 - костяная игла; 8 - бронзовое четырехгранное шило с рукояткой из трубчатой кости с эпифизом; 9 - заготовки рукоятей инструментов из трубчатых костей с эпифизами

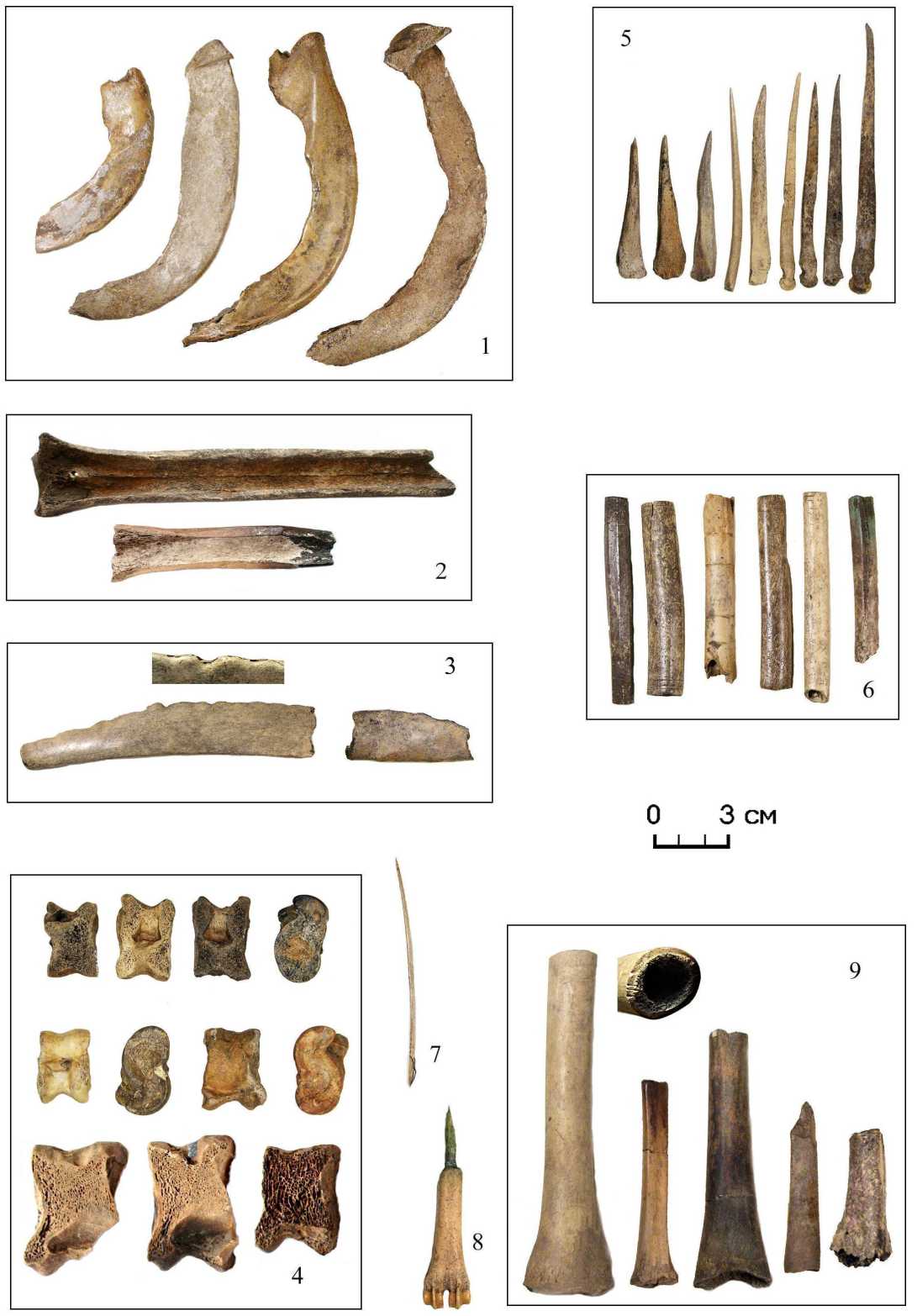

Рис . 4 . Орудия труда, украшения, предметы и фрагменты изделий неизвестного назначения: 1 - тесловидные орудия из рога; 2 - стамески-долота из колотых трубчатых костей; 3 - мотыги из рогов лося; 4 - рыхлители почвы из отростков рогов лося; 5 - костяные украшения (а - из астрагала, б - клык медведя; в - зуб оленя); 6 - роговое изделие непонятного назначения, похожее на заготовку рукояти инструмента; 7 - фрагменты предметов непонятного назначения из лопатки животного и рога

Рис. 5. Роговые и костяные заготовки для изготовления предметов и предметы неизвестного назначения: 1 – отростки рогов лося и оленя; 2 – фрагменты «лопат» рогов лося; 3 – фрагменты лопаток животных; 4 – изделие, напоминающее ложку; 5 – изделие из фаланги животного; 6 – предмет, похожий на проколку дены в универсальности древних производств, в неразрывной связи древнего косторезного дела и резьбы по дереву, а также технологическом взаимовлиянии косторезного и деревообрабатывающего производств [Рыбаков, 1958. С. 413; Семенов, 1956. С. 223; Сокольский, 1971. С. 263; Мыльников, 1995. С. 17; 1999. С. 40–41; Бородов-ский, 1997. С. 120]. Следы, оставленные на костяном инвентаре универсальными инструментами, дают основание для выделения стадий и ряда операций в технологии древнего косторезного производства у жителей поселения Линево-1 [Бородовский, 1997. С. 42–111; 2007. С. 64–96].

К стадиям относятся : заготовка сырья , раскрой ( расчленение ) сырья на заготовки , изготовление предметов из кости и рога .

К числу операций принадлежат: рубка металлическим предметом с острым лезвием (топор, тесло, тяжелый нож); резание и строгание ножом; пиление (металлическая или каменная пилка); сверление, шкурение (шабрение) абразивом (песок и кожа); лощение (шлифовка) замшей и войлоком. На- чальную форму крупных предметов выявляли мелкими частыми рубящими ударами топора или тесла, затем тонкими срезами острым ножом доводили до заданных размеров. Рабочие лезвия шлифовали. Большинство мелких предметов, после соответствующей предварительной обработки для размягчения структуры, изготовлены ножом с помощью операции резания, строгания. Окончательную доводку формы изделий производили шлифовкой абразивами различной зернистости и, вероятно, лощением войлоком и оборотной стороной кожи (замшей). Многие орудия, судя по сильной сработанности и залощенности рабочих частей, долгое время интенсивно эксплуатировались.

Все костяные и роговые изделия поселе ния Линево -1 систематизированы по группам применительно к сфере их использования , которые , в свою очередь , включают ряд кате горий предметов , объединяемых направле ниями деятельности людей . В результате вы делены 4 группы . Ассортимент готовых изделий на поселении представлен 25 кате гориями предметов ( гр . IV описана в тексте ):

|

Группа I |

Кол-во, экз. |

Группа II |

Кол-во, экз. |

Группа III |

Кол-во, экз. |

|

Оружие , охотничье - промысловое и конское снаря жение |

Орудия труда , их детали и пред меты домашнего обихода |

Детали одежды , украшения |

|||

|

Наконечники дроти ков |

5 |

Серповидные орудия – кожевенные струги |

6 |

Подвески из зубов животных |

5 |

|

Наконечники стрел |

38 |

Кожевенные двуруч ные двулезвийные струги |

2 |

Подвески на астра галах |

1 |

|

Остроконечники круглые |

2 |

Скребловидные орудия |

9 |

||

|

Панцирные пластины |

1 |

Астрагалы с прошли фованными сторонами |

20 |

||

|

Наконечники острог |

2 |

Острия - проколки |

14 + 22 заго товки |

||

|

Полукольцо – рыбо ловный крючок ? |

1 |

Игольницы |

4 |

||

|

Застежки для колча нов |

3 |

Иглы |

2 |

||

|

Пряжки - застежки |

2 |

Рукояти |

1 + 9 загото вок |

||

|

Псалии |

2 |

Долотовидные орудия |

3 |

||

|

Ворворки ( навершия , наконечники ) |

4 |

Стамески с прямым и полукруглым лезвием |

7 |

||

|

Кочедыки |

3 |

Мотыги |

3 |

||

|

Рыхлители почвы |

2 |

||||

В группу I (44 %) включены наконечники стрел , дротиков , детали конского снаряже ния , орудия рыбной ловли и охоты , которые при необходимости могли заменить боевое оружие [ Ашихмина и др ., 2006].

Группа II – орудия труда , их детали и предметы домашнего обихода (48 %). Сле дует отметить , что некоторые предметы в данную категорию могут быть отнесены с определенной долей условности , например рукояти ножей , плетей и пр .

На группу III приходится 8 % вещевого комплекса .

Изделия с неопределимой или неясной функциональной принадлежностью и рого вое и костяное сырье отнесены к группе IV.

В группу I входят оружие , охотничье - промысловое и конское снаряжение .

Наконечники для дротиков ( рис . 2, 1 ) длиной 11–16,5 см , шириной 1,5–2 см , изго товлены из рога и трубчатых костей . В кол лекции есть заготовки трехгранных нако нечников для дротиков и незаконченные или сломанные изделия . Наконечники для дротиков все с черешковым насадом .

Наконечники стрел ( рис . 2, 2 ) с длиной пера от 2,2 до 12 см , в основном сделаны из трубчатых костей , несколько экземпляров выполнены из рога . По способу насада на древко они черешковые (34 экз .), без череш ка (3 экз .) и втульчатые (1 экз .); по сечению пера – трехгранные , ромбические , овальные , полуовальные , овальные , четырехгранные . Трехлопастной наконечник стрелы со втуль - чатым насадом изготовлен из лопатки жи вотного . Наиболее представительная кол лекция костяных наконечников стрел на памятниках переходного периода зафикси рована на поселении Мыльниково [ Папин , Шамшин , 2005. С . 35–39. Рис . 12–15], где обнаруживаются аналогии всем найденным на поселении Линево -1 типам таких изде лий .

Круглые в сечении остроконечники ( рис . 2, 3 ) изготовлены из рога , могли ис пользоваться как орудия для распутывания узлов .

Пластина панцирная прямоугольной фор мы , скобковидная в разрезе , размерами 4,7 × 3,1 см , толщиной 0,15 см , с обломанными двумя углами . На сохранившихся углах имеются сквозные отверстия диаметром 0,1 см . Подобное изделие на памятниках переходного периода обнаружено впервые ( рис . 2, 4 ).

Наконечники острог , найденные на па мятнике , относятся к категории односто ронних , многозубых изделий . Один экземп ляр с гладким стержнем овального сечения с приостренным насадом и тремя редко рас ставленными на одной стороне зубцами , выполнен из рога . Размеры 13 × 1,5 × 1,0 см ( рис . 2, 5 ). У второго верхняя часть и ниж ний конец обломаны .

Наконечники острог ( чаще всего име нуемые в литературе как « гарпуны ») – не многочисленная , но стабильно встречаю щаяся категория находок на поселениях различных эпох , начиная с энеолита , в том числе и на памятниках переходного времени от бронзы к железному веку [ Молодин и др ., 2004. С . 21. Рис . 16, 7 ; Папин , Шамшин , 2005. С . 43. Рис . 9, 6 ; 17, 1 , 2 ].

Полукольцо из рога лося ( рис . 2, 6 ) пред положительно было деталью большого со ставного рыболовного крючка на крупную рыбу или частью кольца для натягивания тетивы лука [ Пятых , 2006. С . 360. Рис . 1, 6].

Застежки ( для колчанов ) двух типов из готовлены из рога . Круглые в сечении с вы бранным пояском посередине , они имеют конические закругленные окончания . У пло ских изделий , с приливом посередине , в ко тором просверлено отверстие , концы обло маны ( рис . 2, 7 ). Принципиально сходные изделия из кости , рога , дерева и бронзы из вестны в материалах культур скифского об лика на широкой территории Евразии , где они датируются VIII–V вв . до н . э . [ Вишнев ская , 1973. С . 120. Табл . XVI, 16; Итина , Яб лонский , 1997. С . 46, 70. Рис . 12, 4; Степи …, 1989. С . 93, 336, 392. Табл . 31, 10, 12; 87, 28; Рыков , 1935. С . 53. Рис . 371]. На городище Чича -1 найдена также глиняная форма для отливки подобных изделий [ Молодин и др ., 2009. С . 63. Рис . 2].

Пряжки - застежки плоские , размерами 4,0 × 2,0 см , толщиной 3,2 мм , изготовлен ные из плоских роговых пластин , имеют по два отверстия для крепления к основе ( рис . 2, 8 ).

Псалий роговой – левый псалий уздечно го набора со следами длительного исполь зования , который можно отнести к катего рии трехдырчатых , круглый в сечении , в профиль дугообразный , с обломанным кон цом , выполнен из отростка рога оленя ( рис . 2, 9 ). Кроме трех овальных сквозных отверстий 1,2 × 0,5 см имеет четыре круг лых сквозных отверстия диаметром 0,5 см :

два расположены по бокам центрального овального отверстия , а два других просвер лены перпендикулярно боковым овальным отверстиям . Целый конец псалия закруглен . На расстоянии 1,0 см от края и друг от друга перехвачен двумя неглубокими овальными поясками . Вероятно , это украшения навер - ший , которые были симметричны .

Среди прочих роговых заготовок присут ствует отросток рога длиной 12 см , диамет ром 2,5–1,5 см со следами круговой зарубки лезвием ножа и отчленения ( отламывания ) от основы . На округлом конце фиксируются следы круговой подрезки ( пояска ) для оформления округлого окончания ( навер - шия ). Вероятно , это заготовка трехдырчато го псалия .

Трехдырчатые псалии с дополнительны ми отверстиями известны на поселении пе реходного времени Большой Лог в одном слое со скифским двухлопастным шипастым наконечником стрелы . По мнению Н . Л . Чле новой , все типы трехдырчатых псалий с до полнительными отверстиями в одной и раз ных плоскостях и без них – синхронны [1994. С . 20]. Л . С . Марсадолов в хроноло гической схеме изменения форм удил рого вые изделия с концами , оформленными же лобками , относил к VIII–VII вв . до н . э . [1998. С . 15. Рис . 1, 1 ; фото 1, 1 , 2 ].

Ворворки ( навершия - наконечники ) ( рис . 2, 10 ) деревянных рукоятей кнутов или кожа ных плетей длиной 3,5–4 см расколоты по - вдоль . Изготовлены из трубчатых костей , примерно , одинакового диаметра (1,5 см ). Два изделия покрыты волнообразным рель ефным орнаментом , у третьего ниже закруг ленного верхнего края выбран неглубокий (5 мм ) поясок , вероятно для крепления сы ромятного ремешка , у четвертого один край заовален .

Кочедыки ( рис . 2, 11 ) – небольшие ору дия для распутывания ременных и веревоч ных узлов . Представляют собой овальные остроконечники со сглаженными гранями , изготовленные из колотых трубчатых кос тей . Плоскости инструментов и приострен - ные концы сильно заполированы . Могли использоваться в качестве лощил для вы делки кожи .

В группу II входят орудия труда , их де тали и предметы домашнего обихода .

Серповидные орудия (рис. 3, 1) – кожевенные струги для снятия мездры и первичной обработки внутренней поверхности шкуры животного, изготовлены из ветвей нижних челюстей коров. От частого использования у всех орудий сточены и закруглены внутренние изначально приостренные рабочие поверхности. На них фиксируется залощенность. Кроме целых экземпляров найдено несколько фрагментов.

Кожевенные двуручные двулезвийные струги ( рис . 3, 2 ) выполнены из расколотых пополам больших трубчатых костей живот ных . За счет эффективности работы двой ных уплощенно - приостренных граней для удаления мездры имели широкое распро странение во времени и пространстве [ Алексашенко , 2004. С . 348]. На поселении Линево -1, кроме археологически целых , найдено несколько крупных и мелких фраг ментов этих орудий со сработанными и за полированными рабочими поверхностями .

Скребловидные орудия с зубчатыми краями для удаления остатков мездры и вторичной обработки кожи изготовлены из ребер животных ( рис . 3, 3 ). Некоторые скребки - лощила выполнены из заготовок трубчатых костей в форме остроконечников и отростков рога лося . При микроскопиче ском анализе при сильном увеличении на их овальных остриях и рабочих поверхностях фиксируются следы сильной заполирован - ности и тонкие риски .

Астрагалов овец в коллекции более 50 шт . ( рис . 3, 4 ). Противолежащие плоскости у двух десятков из них сильно сработаны и уплощены . Вероятно , их пористые поверх ности использовались в качестве мягкого абразива для самой тонкой обработки кожи ( изготовление замши ). Представляется , что это функциональное назначение может под тверждаться сосредоточением их в местах скопления изделий из кости . Один миниа тюрный астрагал ( альчик ) толщиной 5 мм имеет отверстие диаметром 3 мм . Возмож но , он использовался для ношения в качест ве украшения или амулета . Не исключено , что остальные – без следов обработки , были детскими игрушками [ Молодин , Ефремова , 1998].

Проколки из грифельных костей лошади (рис. 3, 5) имеют размеры от 12 до 20 см. Острия у всех орудий заполированы от частого употребления. Вероятно, ими при пошиве одежды намечались и прокалывались отверстия в выделанных шкурах. В силу своего функционального назначения широко встречаются в различных культурах поздней бронзы и переходного времени [Грязнов, 1956. Табл. XV, 11, 26; Кирюшин, Шамшин, 1993. С. 98. Рис. 3–6; Молодин и др., 2004. С. 279; Папин, Шамшин, 2005. С. 41. Рис. 18, 6, 7; 19; 20, 11]. Грифельные кости лошади могли использоваться в качестве орудий для распутывания узлов на кожаных ремнях или веревках из конского волоса.

Игольницы изготовлены из круглых тон костенных трубчатых костей ( рис . 3, 6 ). Длина изделий 10–11 см , диаметр 1,2–1,5 см . Четыре предмета орнаментированы . У од ной из целых игольниц на торцах лезвием ножа нанесено по три тонкие резные полос ки , у второй прорезаны три тонких пояска на расстоянии 1,5–2 см друг от друга .

Иглы ( рис . 3, 7 ) круглые в сечении . У од ной наполовину обломано ушко . Длина це лого экземпляра 12 см , диаметр возле упло щенного с двух сторон ушка – 3,5 мм , у острия – 1,5 мм . Игла изогнута , диаметр ушка для нитки 1 мм .

В процессе раскопок было найдено це лое , хорошей сохранности , бронзовое четы рехгранное шило с рукоятью из трубчатой кости с эпифизом ( рис . 3, 8 ). В коллекции наличествует еще около десятка аналогич ных рукоятей разного размера , вероят но , предназначенных для металлических орудий труда ( шильев , ножей , стамесок ) ( рис . 3, 9 ).

Долотовидные орудия выполнены из крупных отростков рога лося и марала с фрагментами разветвлений ( рис . 4, 1 ). Рабочие части ( лезвия ) орудий заострены с двух сто рон на клин . Размеры орудий : 19,0 × 4,0 × 3,0; 18,0 × 3,5 × 3,0 см , ширина лезвий 2–3 см . На боковых поверхностях орудий четко вы деляются следы рубки , острые грани лезвий зашлифованы . Одно из них с четырех сто рон обработано косыми мелкими частыми рубящими ударами острого лезвия тесла или ножа . В сечении оно подквадратное – 3,0 × 3,5 см . Некоторые исследователи определяют такие орудия как мотыжки или рыхлители почвы [ Молодин и др ., 2001. С . 155–156].

Стамески с прямым и полукруглым лезвием изготовлены из толстостенных трубчатых костей животных (рис. 4, 2). Рабочие лезвия отдельных экземпляров сильно сработаны. Возможно, эти орудия труда многофункциональны. Они могли предназначаться как для работ по дереву, так и использоваться в качестве скребков (скреб-ловидных орудий) в кожевенном ремесле.

Мотыги из плоских пластин ( лопат ) ро гов лося имеют в плане подтрапециевидную форму , в профиль – дугообразную . Размеры : длина до 14 см , ширина рабочих частей 8,0 и 4,5 см , толщина 0,5 и 2,0 см . У более тол стой мотыги широкий край обломан , у тон кой по широкому краю идут мелкие заост ряющие срезы ( рис . 4, 3 ). Серия роговых мотыг известна в материалах памятника Большой Лог [ Генинг , Стефанов , 1993. Рис . 17, 9–15 ], подобный экземпляр зафик сирован на городище Чича -1 [ Молодин и др ., 2001. Рис . 4, 16 ].

Рыхлители почвы выполнены из крупных отростков оленя с фрагментами ветвей ( рис . 4, 4 ). Длина двух из них 18,0 см , шири на фрагментов ветвей 6,0 см , длина круглой заостренной части на конусовидном окон чании отростка – 3,5, диаметр 1,0 см . Не ис ключено и другое функциональное назначе ние этих предметов – в качестве кочедыков для распутывания ременных и веревочных узлов . На торцах орудий хорошо сохрани лись четкие следы распила ( разрезания ), надрубы и изломы .

В группу III входят детали одежды и украшения .

Подвеска из астрагала барана имеет об работанные шлифовкой стороны и сквозное отверстие ( рис . 4, 5 а ). Подвески из зубов животных ( рис . 4, 5 ) представлены клыком медведя длиной 6,0 см , на конце корня кото рого с двух сторон навстречу друг другу просверлены ( не полностью ) конические углубления , вероятно , для получения сквоз ного отверстия ( рис . 4, 5 б ), а также корне вым отростком резца оленя со сквозным от верстием ( рис . 4, 5 в ).

В группу IV входят предметы неизвест ного назначения и заготовки сырья для из готовления предметов .

Предмет из рога , по форме напоминаю щий ложку - лопаточку . Его общая длина 18,0 см , длина рукояти 11,0 см , ширина ру кояти 1,5 × 2,8 см , толщина 0,3 см , часть изделия обломана . В центре рукояти длин ный 9,0 × 0,4 см подтреугольной формы сквозной пропил , очерченный двумя пря мыми резными линиями ( рис . 5, 4 ).

Изделие из фаланги животного , продоль но расщепленной на две части , размерами 4,0 × 0,8 см , с прорезями на обоих концах , имеет челнокообразную форму ( рис . 5, 5 ).

Длинный (16 см ), узкий (1,4 см ) и тонкий предмет с обломанными концами , изготов ленный из фрагмента толстостенной труб чатой кости , похож на проколку ( рис . 5, 6 ). Узкий конец его , диаметром 3 мм , тонкий и округлый в сечении , затуплен и залощен , на более широком и плоском с обеих сторон навстречу друг другу просверлены не до конца два конических углубления . Возмож но , это незаконченное сквозное отверстие для подвешивания предмета к поясу .

К числу предметов относится находка , похожая на заготовку рукояти инструмента из рога оленя ( см . рис . 4, 6 ). Фрагменты предметов неизвестного функционального назначения имеют разные размеры ( см . рис . 4, 7 ). В коллекции множество различ ных заготовок костяного и рогового сырья , которые иногда бывает трудно отличить от фрагментов изделий . Встречаются отростки рогов лося и оленя , фрагменты розеток и « лопат » рогов , лопаток и тазовых костей животных , колотые трубчатые кости ( рис . 5, 1–3 ).

В целом анализ костного материала ( см . рис . 1–4) указывает на преобладание изде лий , связанных с кожевенным производст вом ( выделка кож животных , пошив из них верхней одежды , обуви и т . п .). Набор инст рументария из кости демонстрирует все ос новные стадии и операции обработки шкур животных , выделки кож и пошива из них необходимых предметов .

Первая стадия – обработка шкуры и вы делка кожи . Она включает четыре основные операции .

Первая операция – грубая обработка шкуры , первичная выделка кожи : снятие толстого жирового слоя и остатков тканей . Наряду с каменными скребками широко ис пользовались костяные струги из ветвей нижних челюстей крупного рогатого скота ; двуручные , двулезвийные кожевенные стру ги [ Алексашенко , 2004. С . 348].

Вторая – тонкая первичная выделка ко жи : удаление мездры с оборотной поверх ности выполнялось скребками из ребер жи вотных с зубчатыми краями и из колотых трубчатых костей с острыми гранями , ста месками - скребками с полукруглым или пло ским лезвием .

Третья – вторичная грубая выделка кожи: разминание на деревянной кожемялке, на колене, гладких валунах (этнографические наблюдения), выравнивание мохристости и неровностей после удаления мездры. Для этих операций применяли изделия из кости с губчатой структурой, обладающей абра- зивными свойствами – колотые кости с толстыми гранями, астрагалы овец (альчики) с сильно зашлифованными и сработанными с двух противолежащих сторон плоскостями.

Четвертая – вторичная тонкая выделка кожи : придание поверхности однородности и эластичности . Для этого использовались лощила по коже из ребер и трубчатых кос тей животных с заглаженными блестящими поверхностями .

Вторая стадия – пошив одежды и обуви . Она включает две основные операции .

Первая операция – раскрой материала : разрезание шкур на заготовки необходимого размера и профиля осуществлялось с при менением каменных скребков и пластин с очень острыми и ровными гранями ( резаки ), а также металлических ножей - резаков с кос тяными рукоятями .

Вторая – пошив материала : соединение раскроенных лоскутов при помощи отвер стий и продеваемых в них нитей или сухо жилий животных . При пошиве использова ли целый набор инструментов : длинные 14–20 см заостренные проколки из кониче ских грифельных костей лошади ; бронзовые шила с рукоятями из трубчатых с эпифиза ми костей мелких животных ; костяные и бронзовые иглы разных размеров , игольни цы – футляры из трубчатых костей для хра нения игл .

Таким образом , костяная индустрия по селения Линево -1 характеризуется массово стью отдельных категорий изделий , их ши роким ассортиментом , востребованностью в материальной жизни населения . Она демон стрирует отлаженное производство , с чет кими технологическими схемами ( от выбора сырья до готового изделия ). Отбор сырья был тесно связан с видовым составом стада и промысловых животных . С точки зрения технологии изготовления – можно говорить о широком наборе приемов и технической завершенности готового продукта . Здесь фиксируется как полное использование ес тественной формы сырья ( проколки , иглы , игольницы , крючки , игральные кости , под вески из зубов животных ), так и частичное , например , реализованное в работе с трубча той костью ( рукояти ). Многие изделия име ли сложную форму , требующую от косторе за знания сырья , поведения его при расколе и раскройке ( наконечники стрел , острог , застежки для колчанов ). Несомненно , сле дует отметить умение использовать лучшие потребительские качества рога .

В заключение подчеркнем , что аналоги инструментарию для кожевенного произ водства поселения Линево –1 как по форме , так и по функциональному назначению вы явлены в археологических материалах па мятников переходного от бронзы к желез ному веку : Чича -1 в Барабинской лесостепи [ Молодин и др ., 2001. С . 155–156; 2004. С . 279], Мыльниково в Барнаульском При - обье [ Папин , Шамшин , 2005. С . 137–146], у носителей большереченской культуры в Верхнем Приобье [ Грязнов , 1956. Табл . IX, XI, XV].

BONE TOOLS FROM THE SETTLEMENT LINEVO-1 THE TRANSITION FROM BRONZE TO IRON AGE