Костяные гребни из Бактрии: новый взгляд на иконографию изображений и технику изготовления

Автор: Арипджанов О.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век, античность, раннее средневековье

Статья в выпуске: 250, 2018 года.

Бесплатный доступ

Данная статья посвящена изучению костяных гребней, обнаруженных в ходе археологических работ на территории античной Бактрии (Северный Афганистан, южные области Узбекистана и Таджикистана). В исследовании разработана типология восьми односторонних и двухсторонних гребней (конец IV в. до н. э. -III в. н. э.), которые по форме разделены на типы и варианты. На основе классификации дана новая интерпретация некоторым находкам. Анализ техники нанесения изображений позволил установить, что, в частности, при изготовлении гребня с Дальварзинтепа мастер использовал заранее подготовленной шаблон (трафарет). Кроме того, представлен анализ назначения некоторых гребней, изучено влияние индийской культуры на сюжеты и форму гребней. Подробно рассмотрены техника и технология изготовления костяных гребней и представлена информация о сырьевой базе изделий из кости античного времени. Кроме того, приводятся разработки автора по обработке трубчатой кости и ее использованию для изготовления гребней,а также результаты дополнительных экспериментов по обработке этого материала.

Бактрия, эллинистический период, кушанская империя, косторезное дело, гребень, типология, техника изготовления

Короткий адрес: https://sciup.org/143164032

IDR: 143164032

Текст научной статьи Костяные гребни из Бактрии: новый взгляд на иконографию изображений и технику изготовления

С древнейших времен гребни были неотъемлемой частью жизни людей как предметы ухода за волосами и украшение причесок. Они изготавливались из таких материалов, как бивень слона, кость, олений рог, бамбук, дерево, металл, или комбинировались из различных материалов. Предположительно, первоначально в качестве гребней использовались очищенные рыбьи кости, имеющие параллельно расположенные длинные узкие выступы (Петерс, 1986. С. 64). Сами масштабы применения гребней в разное время и у разных народов были различными, что связано с социально-экономической историей, в частности с повышением уровня цивилизации (Сокольский, 1971. С. 138). Сфера практического применения гребней довольно широка – от повседневного употребления http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.250.276-292

в гигиенических целях до использования этих предметов в качестве вспомогательного инструмента при прядении и ткачестве, а также в гончарном производстве для орнаментирования.

Как предметы ухода за волосами, гребни появляются в эпоху мезолита, еще большее применение находят в неолитическое время, а затем в эпоху бронзы и раннежелезный век широко распространяются в странах древнего Востока ( Barnett , 1982 . Pl. 19, b ) и крито-микенском мире (Die Kämme aller Zeiten…, 1906. Taf. 4, 5, 7, 9). В античное же время подобные предметы туалета массово распространяются в Греции ( Daremberg , 1873. P. 363–365), Риме ( Thomas , 1960. Bd. 8), Римской Британии ( MacGregor , 1985. P. 73–98), Северном Причерноморье ( Петерс , 1986. С. 64–70; Сокольский , 1971. С. 138–149), Ближнем и Среднем Востоке ( Wicke , 2009. P. 185–200. Taf. 29–31; Stucky , 1985), а также в кочевническом мире ( Туаллагов , 2007).

В ходе археологических работ на территории античной Бактрии (север Афганистана, юг Узбекистана и Таджикистана) было найдено девять гребней, изготовленных из простой и слоновой кости, большая часть которых нам известна по публикациям. Два из них датируются позднеахеменидским и раннеэллинистическим, а два других – греко-бактрийским периодом. Остальные же пять – кушанским временем.

Конечно же, такое незначительное количество находок не позволяет нам составить полную картину развития процесса производства этого типа изделий, масштабов и путей распространения. Мы можем лишь попытаться дать общее представление о значимости гребней в обыденной жизни людей античного времени. А главное, дать новую интерпретацию некоторым находкам, где попытаемся рассмотреть процессы технологии изготовления, восстановить методы нанесения гравировки на поверхность гребней и, самое важное, на наш взгляд, составить предварительную типологию, которая, как мы думаем, в будущем будет дополняться и корректироваться новыми находками.

Предварительный анализ материала показал, что все найденные гребни с территории античной Бактрии по форме разделяются на две группы. Это односторонние и двухсторонние гребни, которые, в свою очередь, разделены на типы и варианты. При их изготовлении главным образом использовались два разных материала: это драгоценный бивень слона и более дешевая его замена – обыкновенная кость. На городище Гишттепа было обнаружено два костяных гребня1, датируемых концом IV в. до н. э. Оба они относятся к группе односторонних гребней, отличающихся друг от друга по форме спинки.

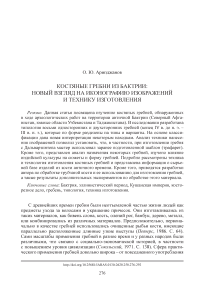

Тип 1. Гребень прямоугольной формы с прямой спинкой и закругленными углами (рис. 1, 1 ).

Тип 2. Гребень подпрямоугольной формы с косо срезанным верхом и проточенными в верхней части спинки боками (рис. 1, 2 ).

Для греко-бактрийского периода, как уже говорилось выше, нам известны два гребня с городищ Тахти-Сангин ( Литвинский , 2010. С. 373) и Ай-Ханум

3 см

( Guillaume, Rougeulle , 1987. Pl. XIII, 4), которые также относятся к группе односторонних гребней. Они трапециевидной формы и подразделяются на два типа по присутствию или отсутствию ручки на спинке гребня.

Тип 1. Гребень с городища Тахти-Сангин (рис. 1, 3 ) имеет трапециевидную форму, увенчан сложнопрофилированной ручкой. Рабочая часть в виде полудуги, по краям которой слегка ломаные линии.

Тип 2. Гребень с городища Ай-Ханум (рис. 1, 4 ), трапециевидной формы, рабочая часть дугообразная, по краям слегка ломаные линии. Спинка прямая, углы закруглены.

Гребни кушанского периода были найдены на таких памятниках, как Тил-лятепе ( Сарианиди , 1989. С. 80–81. Рис. 29, 4 ), Дальверзинтепа ( Пугаченкова и др ., 1978. С. 136–137. Рис. 97), Старый Термез и Кампыртепа ( Никоноров , 2000. С. 131–137. Рис. 2). Они подразделяются на две группы: односторонние и двухсторонние.

Группа 1. Гребни односторонние. К этой группе относятся пять гребней, которые по форме разделены на три типа и подварианты.

Тип 1. Гребни трапециевидной формы: вариант 1 – с гравировкой сцены сюжета из жизни знатных женщин, Дальверзинтепа (рис. 1, 5 ); вариант 2 – с рисованным изображением женщины, а также петуха на обратной стороне гребня, Кампыртепа (рис. 1, 6 ).

Тип. 2. Гребни прямоугольной формы с гравировкой изображения: вариант 1 – с прямой спинкой и закругленными углами из Тиллятепе (рис. 1, 7 ); вариант 2 – с прямой спинкой (рис. 1, 8 ) ( Behrendt , 2007. P. 18. Fig. 17)2.

Группа 2. Гребень двухсторонний. К ней относится всего лишь один гребень прямоугольной формы, найденный в Старом Термезе (рис. 1, 9 )3. Одна из сторон имеет тонкие зубцы, а на второй – более крупные, которые были полностью утрачены.

Гребни с городища Гишттепа (рис. 1, 1, 2 ) по своему общему виду и по технике изготовления похожи, но второй гребень интересен тем, что, скорее всего, не являлся предметом туалета, а, возможно, был рабочим инструментом в ткацком

-

2 Точное место находки неизвестно, в каталоге приводятся данные, что он был найден на территории Афганистана и, возможно, индийского производства, как считает Курт Берендт.

-

3 Находка была сделана в ходе археологических работ сотрудником Государственного музея историии Узбекистана АН РУз Л. И. Альбаумом. К сожалению, другой информации, кроме места находки, не имеется. В данное время гребень хранится в археологическим фонде Государственного музея истории Узбекистана АН РУз: «Коллекция археологических предметов с городища Старый Термез Сурхандарьинской области. Сбор Л. И. Альбаума. Старый Термез, 1985 г. Ангорский район и др. Инв. № 284/72».

Рис. 1. Гребни

1 – Гишттепа, кость; 2 – Гишттепа, кость; 3 – Тахти-Сангин, слоновая кость; 4 – Ай-Ханум, кость; 5 – Дальверзинтепа, слоновая кость; 6 – Кампыртепа, кость; 7 – Тиллятепе, слоновая кость; 8 – Афганистан, слоновая кость; 9 – Старый Термез, кость (?)

деле. Как видно на иллюстрации (рис. 1, 2 ), рабочая часть, то есть зубцы, довольно длинная, в отличие от других гребней, и к тому же в верхней части гребня имеются желобки (выемки) для того, чтобы привязывать его к ткацкому станку (?). Подобные гребни широко использовались в ткацком деле не только в эллинистический период, но и в более позднее время. По этой находке сложно судить о мастерстве резчика, так как данный гребень он изготовил не для расчесывания волос, а для расчесывания нитей. Но в любом случае, резчик применил все необходимые приемы, чтобы этот предмет был гребнем, то есть техника изготовления обоих гребней во многом схожа.

На сегодняшний день достаточно сложно проследить появление гребней трапециевидной формы на территории античной Бактрии, так как для греко-бактрийского периода нам известны всего лишь два гребня и также, соответственно, для кушанского. Эта форма нам знакома по материалам Западной и Восточной Европы римского периода ( MacGregor , 1985. P. 77–78; Никитина , 1969. С. 148–149. Рис. 1), у которых только спинка имеет форму трапеции. Б. А. Литвинский также пишет о неразработанности типологии гребней в Центральной Азии ( Литвинский , 2010. С. 373), что связано с небольшим количеством находок. Говоря о тахти-сангинском гребне, который привлекает наше внимание не только по форме, но и по наличию на нем сложнопрофилированной ручки, Б. А. Литвинский датирует его раннеэллинистическим периодом (IV– III вв. до н. э.), а А. Дружинина с соавторами датирует находку не позднее II в. до н. э.4 Возможно, подобная форма с ручкой была специфична только для этого региона. На наш взгляд, большое количество предметов искусства из слоновой кости в Тахти-Сангине дает нам возможность предположить наличие мастерской на территории городища или же в других районах Бактрии, где мастера за несколько десятилетий под влиянием греческой культуры создали свою школу резьбы по слоновой кости.

Как мы видим на примере гребней из Дальверзинтепа и Кампыртепа, трапециевидная форма продолжает существовать и в кушанское время, когда гребни прямоугольной формы начинают преобладать над трапециевидными. Два гребня из Таксилы также имеют трапециевидную форму с гравировкой ( Marshall , 1951. P. 655–656. Fig. Pl. 199. No. 18, 21), у одного из них спинка с закругленными углами, как у гребня из Тиллятепе (тип 2, вариант – 1), а на втором – спинка в виде овала. Гребни прямоугольной же формы, с гравированным изображением, широко распространяются не только на территории Бактрии, но и в Гандхаре и Индии. Там спинки гребней имеют в одном случае полуовальную форму, как на гребнях из Беграма ( Hackin, Hackin , 1939. Fig. 237) и Таксилы ( Marshall , 1951. P. 655–656. Fig. Pl. 199. No. 19, 22), а в другом – прямую, как на гребне из Таксилы ( Marshall , 1951. P. 655–656. Fig. Pl. 199. No. 19, 23) и из Мальва ( Agrawala , 1968. P. 312), которые мы можем привести в качестве аналогии.

Таким образом, для кушанского времени мы имеем обе группы гребней, то есть односторонние и двухсторонние, где по количеству преобладают односторонние гребни трапециевидной формы и с гравировкой. В этом случае нам интересен гребень с городища Дальверзинтепа ( Пугаченкова и др. , 1978. С. 136–137. Рис. 97; Древности…, 1991. С. 269. № 92), найденный при раскопках святилища на ДТ-9; его размеры составляют 9,2 х 6,5 х 7,8-0,4 см, он датируется II–III вв. н. э.

Данный гребень в своем роде является уникальной находкой, которая дает нам представление не только о стиле и характере изображений, но и о мастерстве костореза, работавшего не раз со слоновой костью и обладавшего необходимыми навыками для резьбы. Предмет интересен не только самой сценой с изображением, но и тем, каким образом она была нанесена на гребень. Мы попытались представить свою точку зрения на то, какой метод мог быть использован при нанесении гравировки на гребень, а также рассмотреть ряд других вопросов, касающихся данного предмета.

Как мы предполагаем, мастер не мог наносить данную сцену на поверхность гребня, используя лишь свое художественное воображение, так как для кушан-ского времени подобные сцены были широко распространены и довольно часто встречаются на костяных пластинах из Беграма, Гандхары, Индии (см. ниже). Но самое главное, при изготовлении и нанесении сцены на гребень мастер должен был придерживаться каких-то общих канонов того времени.

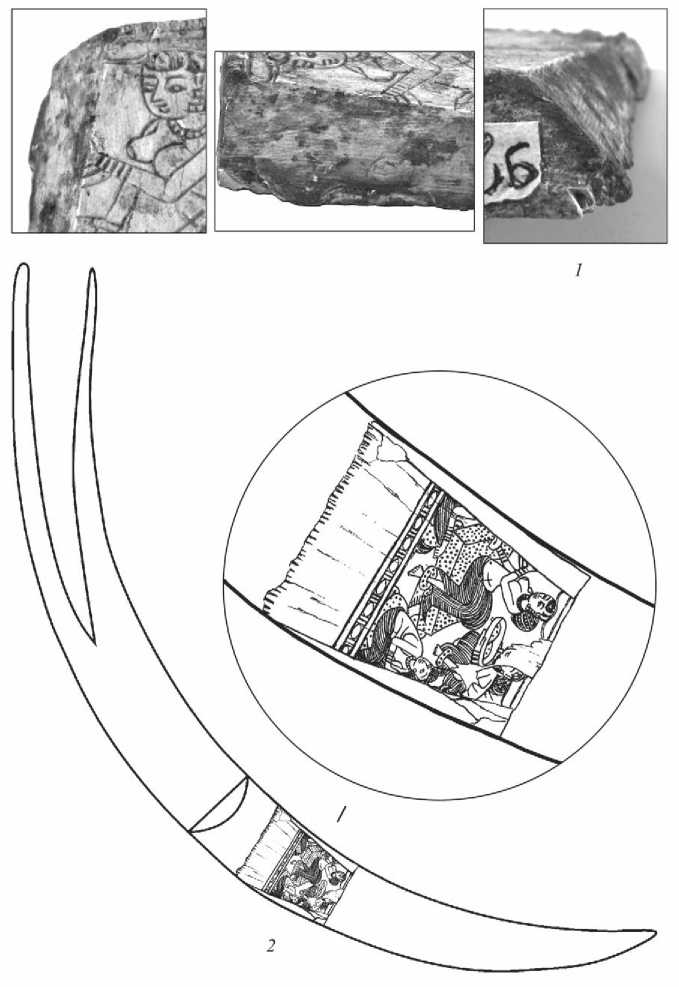

Предположительно, вышеописанную сцену мастер наносил, используя заранее подготовленный шаблон (трафарет), на котором была прорисовка сцены целиком (рис. 3, 1 ). Шаблон был изготовлен из достаточно тонкого материала, для удобства в использовании. Этнографические данные показывают широкое использование в косторезном ремесле подобных шаблонов-трафаретов, с помощью которых рисунок наносился на поверхность заготовки. К примеру, японские мастера используют специально подготовленные шаблоны с прорисовкой для нанесения изображений на поверхность поделки ( Yasutami , 1996. P. 219).

Если обратить внимание на гравированную сцену, мы видим, что края изображения как бы обрезаны (рис. 1, 5 ). Это указывает на то, что данное изображение на шаблоне было полным, но в процессе работы часть изображения не уместилась. Видимо, используя заранее подготовленную прорисовку на шаблоне, мастер вынужден был приспосабливаться к размерам имеющейся заготовки, поэтому части тел женщин и слона, а также нижняя часть сцены не поместились (см. ниже).

Обрезанные части сцены некоторые исследователи объясняют тем, что гребень был предметом вторичного производства. К примеру, Б. А. Тургунов в каталоге «Древности южного Узбекистана» пишет: «Судя по всему, этот гребень был изготовлен из удлиненной костяной пластинки, покрытой с двух сторон сюжетным изображением. Впоследствии из нее вырезается гребень, на котором сохраняется изображение сидящий госпожи…» (Древности…, 1991. С. 269. № 92). Как видно из описания, по мнению автора, изначально гребень был частью какого-то другого предмета, состоящего из костяных пластин, а в ходе вторичного использования из нее был изготовлен гребень. Такого же мнения придерживается и С. Мехендале (Mehendale, 2005), считающая, что описывае- мый предмет был изначально частью другой, более крупной пластины, и этим опять-таки объясняет несохранившиеся боковые части изображений на гребне. В ходе тщательного изучения находки и данных о структуре бивня слона в специальной литературе по косторезному ремеслу мы пришли к выводу, что этот предмет никак не мог быть использован вторично, тем более что обе сцены являются продолжением и дополнением друг друга, как считала Г. А. Пугаченкова (Пугаченкова и др., 1978. С. 136).

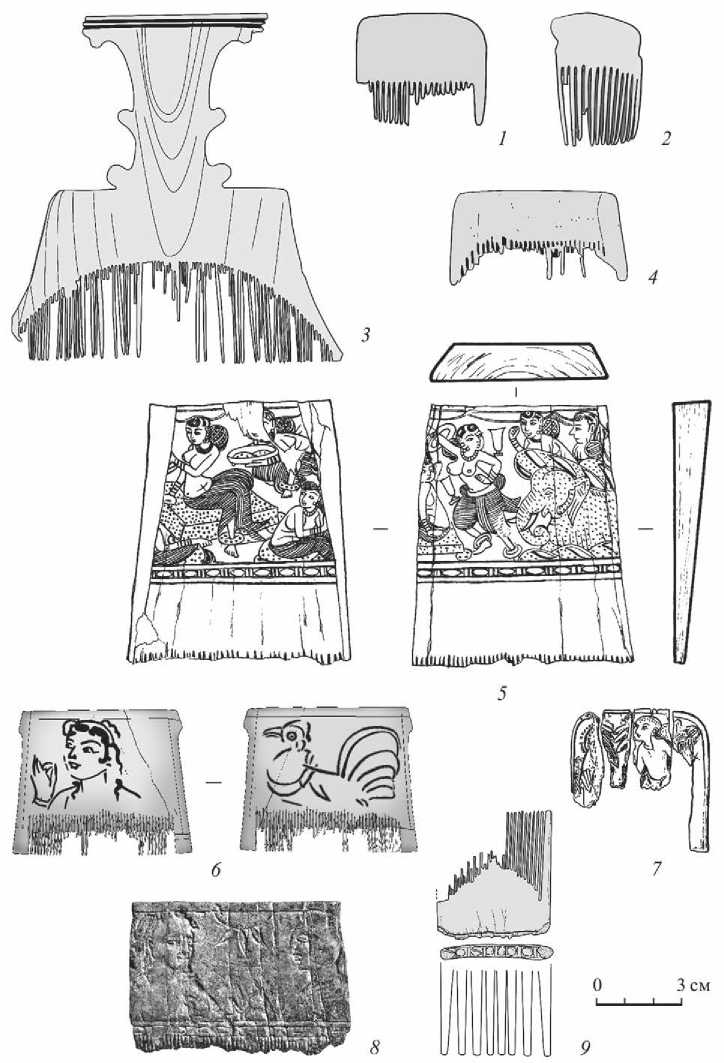

Резчик при изготовлении данного гребня использовал естественную форму бивня слона, которая сужается от основания к концу, и в ходе поперечного выпиливания бивня гребню придавалась трапециевидная форма. Если присмотреться к боковым граням гребня (рис. 2, 1 ), мы увидим естественную поверхность бивня слона, то есть его корешковую кору или, как ее еще называют, «цементное вещество зубов», которое обрамляет всю поверхность бивня слона. На рисунке (рис. 2, 2 ), мы попытались предположительно определить, из какой части бивня был изготовлен предмет, и на фото разреза структуры бивня видно, что материалом послужила часть бивня, которая ближе к краю, и она также расслоена.

Хотелось бы обратить внимание еще и на такой момент: даже если предположить, что гребень изначально был частью другого предмета в виде длинной пластины, то сцена с изображениями персонажей должна была бы быть нанесена только на одну сторону пластины, так как обе сцены продолжают друг друга. Возникает вопрос, зачем нужно было изображать продолжающую одна другую сцену на обеих сторонах? Нам известно, что все изображения на пластинах, в основном, наносились на лицевую сторону поделок, на что указывают находки из Беграма ( Hackin, Hackin , 1939. Fig. 84, 85, 107, 233, 237; Hackin , 1954. Fig. 233, 650, 651, 654).

На наш взгляд, вышеизложенные аргументы не оставляют никаких сомнений в том, что изначально данный предмет являлся гребнем, а не частью какого-то другого предмета.

В получившейся таким образом после соединения двух композиций сцене с бегущей ( Пугаченкова и др ., 1978. С. 136) или танцующей ( Mehendale , 2005) перед слоном женщиной, которая указывает путь сидящей на слоне чете, мы видим, что она протягивает руку не просто в пространство, а указывает на центральный персонаж, а именно на госпожу, сидящую в окружении своей свиты из четырех женщин. Она изображена крупнее, чем остальные, дабы подчеркнуть ее величие. В данной сцене только один персонаж смотрит в сторону приближающихся гостей, а взор остальных обращен на центральную женскую фигуру, которая держит в правой руке какой-то предмет с ручкой и смотрит на него. Возможно, этим предметом является зеркало (рис. 3, 1 ). Аналогичное изображение имеется на пластинке из слоновой кости из Беграма, где на одной из частей изображены две женщины. Одна из них держит в руках зеркало с похожей ручкой, а вторая опустилась перед ней на колени (рис. 3, 2 ) ( Hackin, Hackin , 1939. P. 87–88. № 329 [183b]. Fig. 175–176, 181–182). На другой небольшой пластине (11,5 х 11,7 х 0,8 см) из этой же коллекции в нижнем левом углу показана женщина, сидящая на табурете, ее правая рука лежит на коленях, левая поднята (рис. 3, 3 ). В правой нижней части пластины сохранилось изображение ребенка. На верхней части пластины мы видим женщину, сидящую на круглой

Рис. 2. Особенности изделий из слоновой кости

1 – боковые грани гребня с Дальверзинтепа; 2 – разрез структуры бивня слона

подушке. Слева от нее – склонившаяся женщина, которая держит перед собой поднос с двумя выпуклыми овальными предметами (рис. 3, 3 ) ( Hackin, Hackin , 1939. P. 97. No. 330 [184]. Pl. LXII. Fig. 190b; Hackin , 1954. Fig. 652). Эта сцена по своим мотивам напоминает изображение из Дальверзинтепа: здесь, за исключением ребенка, те же полуобнаженные пышногрудые женские персонажи, одетые в похожие одежды, со схожими прическами из густых волос, уложенных сзади в массивные букли.

А сцена с изображением слона и как бы восседающими на нем двумя фигурами на гребне из Дальверзинтепа также находит аналогии на пластинах из Бе-грама (рис. 3, 4 ) ( Hackin , 1954. P. 118. Fig. 113–114; Francine , 2006. 244. Fig. K.p. Beg. 596. 336). Здесь фигуры женщины и мужчины изображены сидящими на слоне, накрытом попоной, а в нашем случае эти фигуры сидят не на самом слоне, а на специальном кресле (рис. 1, 5 ). Возможно, резчику было сложно изобразить восседающих персонажей с опущенными по бокам слона ногами, как на беграмских пластинах. Также довольно сложно было передать ноги слона, которые показаны прямыми линиями. Привлекают внимание бокалы, один из которых изображен напротив женщины, сидящей на слоне, а второй – левее и ниже. Похожий сосуд имеется и на одной из пластин из Беграма ( Hackin , 1954. Fig. 651), где полуобнаженная женщина держит бокал в правой руке и подносит его ко рту (рис. 3, 5 ). В нашем случае мастер, возможно, пытался показать схожую сцену, но не смог изобразить кубок в руке женщины. Не исключено, что ему не хватило места.

Нижняя часть гребня с обеих сторон обрамлена орнаментальными поясками, состоящими из ритмично сменяющих друг друга изображений овалов и парных коротких вертикальных полос между ними. Аналогичную орнаментацию опять-таки мы видим и на вышеописанных пластинах из Беграма ( Hackin, Hackin , 1939. P. 87–90. No. 329 [183a, b]. Fig. 175, 181; Hackin , 1954. Fig. 233). Подобный орнамент служил в качестве обрамления каких-нибудь изображений или же, как в нашем случае, исполнял роль разделителя декоративной части гребня от рабочей. Обычно такие обрамления наносили после выполнения основных работ. То же самое можно сказать и об аркообразных бордюрах на верхней части гребня, которые также находят аналогии в Беграмских пластинах (рис. 3, 3, 5 ). В данном случае эти аркообразные бордюры вырезаны после основных гравировочных работ.

Исходя из вышеизложенного, мы можем предположить, что мастеру-резчику данный сюжет был знаком по материалам Беграма. Возможно, он их даже видел в самом Беграме и, восхищенный работой мастеров, сделал зарисовки, а позже на их основе создал свою композицию из разных частей данной сце-

Рис. 3. Реконструкция и аналогии изображениям

1 – сцена на гребне из Дальверзинтепа. Реконструкция автора, прорисовка М. Б. Бекназаровой; 2 – фрагмент пластины с изображением госпожи и служанки, Беграм; 3 – прорисовка пластины с изображением полуобнаженных женских фигур и мальчика, Беграм; 4 – пластина с изображением женщин и слона, Беграм; 5 – прорисовка пластины с изображением сидящих знатных дам и служанки, Беграм ны. Возможно также, что в руки мастера попал какой-то предмет из Беграма и на основании этого был сделан шаблон-трафарет. В данный момент возникает другой немаловажный вопрос: был ли гребень изготовлен на Дальверзин-тепа или же он привозной? Г. А. Пугаченкова считала, что данный гребень является предметом индийского экспорта. Конечно, это вопрос дискуссионный, так как изображение по своему сюжету, стилю и иконографии очень похоже на индийские предметы. Как мы сказали выше, в описанной сцене очень ярко прослеживается беграмский стиль, который, несомненно, относят к гандхр-ской школе. Но стиль гравировки гребня из Дальверзинтепа отличается от бе-грамских и индийских. Здесь резьба более тонкая, объемная, детали показаны значительно реалистичнее, также одной из отличительных черт являются лица женщин, что дает нам основание предположить о местном происхождении нашего гребня. Более подробно эту тему затрагивает Лолита Неру (Nehru, 2004. P. 101–103), она сопоставляет находки из Бактрии с Беграмом и Индией, считая, что бактрийская школа резьбы развивалась самостоятельно под влиянием индийской, греко-римской, местной и кочевнической художественных традиций. Но одно из самых важных ее заключений – это то, что некоторые предметы из Беграмской коллекции были изготовлены бактрийскими мастерами (Ibid. P. 103), доказательством тому являются сюжетные изображения на пластинах. Схожую точку зрения высказывает и С. Мехендали, говоря, что дальварзинтепинские предметы из слоновой кости, скорее всего, были предметами местного производства, что это был период расцвета искусства резьбы под влиянием индийской культуры с эллинистическими элементами. Автор этих строк также считает, что данные предметы являются продуктами местного производства, то есть бактрийскими. Возможно, в кушанское время были странствующие мастера, которые ездили по разным городам и под заказ для богатых домовладельцев изготавливали те или иные предметы искусства, которые были в моде.

Пока еще сложно с уверенностью сказать, использовались ли шаблоны-трафареты при нанесении гравировки и на другие предметы. Возможно, такая техника применялась при гравировке некоторых предметов из Беграма и Тахти-Сангина. Ответить на этот вопрос непросто, для этого необходимо дальнейшее изучение предметов из слоновой кости, анализ материала и сопоставление изобразительных сюжетов.

На городище Кампыртепа был найден один гребень, вырезанный из простой кости (Никоноров, 2000. С. 131–133. Рис. 2; Древности…, 1991. С. 285. № 158) и по обеим сторонам декорированный рисунками (рис. 1, 6). Он также имеет трапециевидную форму. По контуру гребня, с небольшим отступлением от края, процарапаны линии, создающие своего рода обрамление для изображения. На одной из сторон выполнен погрудный портрет молодой женщины с повернутой вправо вполоборота головой. На другой стороне гребня изображен петух, стоящий вправо в профиль. Рисунки нанесены черной тушью. Длина верхнего и нижнего оснований составляет соответственно 58 и 66 мм, высота – 53 мм (включая длину сохранившихся зубьев 16 мм), толщина 3 мм, причем на зубьях книзу толщина уменьшается до 0,5 мм. На гребне чувствуется более тонкая работа и заметно, что мастер был достаточно умелым, а материалом для изготовления была простая, а не слоновая кость, как считает В. Никоноров, так как на поверхности поделки видны тончайшие кровеносные сосуды, характерные только для простой кости (MacGregor, 1985; Krzyszkowska, 1990; Петерс, 1986).

Единственный двухсторонний гребень найден на территории городища Старый Термез (рис. 1, 9 ). Это гребень костяной (?), частично сколот, с широким основанием, мелкими зубцами с одной стороны (из 30 сохранилось 19), а с другой – с крупными, где все 6 зубцов полностью утрачены. Основание рабочей части мелких зубцов аркообразной формы с заострением в центре. Размеры 7 х 8 х 0,3 см.

Данная находка, предположительно, имела более декоративный характер, чем предмет для расчесывания волос, на что указывает аркообразная форма на основании мелких зубцов. Такая форма оснований была неудобна для скольжения по волосам, так как у большинства типичных гребней основание зубцов имело треугольную форму, которая сохранилась и до сегодняшних дней.

Возникает следующий вопрос: почему же так мало гребней на территории античной Бактрии? Сегодня невозможно однозначно ответить на этот довольно сложный вопрос в силу того, что количество гребней – по сравнению с другими находками косторезного производства – слишком мало. Такая ситуация наблюдается не только на территории Бактрии, но и в других историко-культурных областях античного мира. Н. И. Сокольский в свое время в одной из своих работ обращает внимание на скудное количество гребней в античных памятниках Средиземноморья.

На наш взгляд, есть два предположения по данному вопросу. Первое – основная часть гребней изготовлялась из дерева, и в силу природных обстоятельств (близкие почвенные воды и соленость грунта) они не сохранились до наших дней. Второй вариант – менее обеспеченная часть населения Бактрии не пользовалась гребнями для расчесывания и для укладки волос, что, возможно, было связано с их образом жизни и социальным уровнем этой прослойки населения.

Приемы изготовления гребней в целом на протяжении античной эпохи изменились мало (Сокольский, 1971. С. 147). Гребни, сделанные из одной пластины, по форме и технике изготовления имеют много общего с деревянными. Н. И. Сокольский в книге «Деревообрабатывающее ремесло в античных государствах Северного Причерноморья» описывает технику изготовления деревянных гребней (Там же. С. 147–148), которая мало чем отличалась от костяных. Н. И. Сокольский пишет: «Мастер вначале, путем распиловки изготавливал соответствующей толщины дощечки, которые выравнивались рубанком или широким резцом, затем отпиливались и затесывались с краев по расчерченной фигуре гребня, после чего равномерно затесывались на конус с края дощечки для зубцов. Заготовку гребня тщательно выравнивали и подрезали боковые края по задуманной форме. Затем всю поверхность заготовки полировали5. И только после этого нарезали зубья. Во всех случаях делалась отметка нижней границы зубьев, т. е. линий распила, чем достигалась ровная толщина всех зубьев. Пропиловка шла не с одной стороны, а попеременно с обеих сторон для предотвращения сломов и отщепов, а также для создания треугольного основания пропилов» 6. Как считает Н. И. Сокольский, только в единичных случаях – у гребней худшего качества – основание пропила было горизонтальным. Ширина пропила равнялась ширине хода зубов пилы, поэтому для пропилов зубьев частого и редкого рядов применялись пилки различной толщины (Сокольский, 1971. С. 148). Нередко мастер не рассчитывал усилие нажатия в ходе пропилиров-ки и заходил за линию разметки, как мы видим это на гребне из Кампыртепа (рис. 1, 6).

Анализируя технику изготовления гребней, в особенности находок из Даль-верзинтепа, Кампыртепа и Старого Термеза, можно прийти к заключению, что они были изготовлены достаточно профессиональными резчиками по кости (кроме одного из кампыртепинских, о чем говорилось выше). Конечно, мы не можем с точностью сказать, что эти мастера специализировались только на гребнях, как это имело место в Северном Причерноморье ( Сокольский , 1971. С. 147), или же они изготавливали и другие предметы из кости в своих мастерских. Об этом трудно судить по причине очень малого количества находок. С другой стороны, именно малое количество находок дает нам возможность предположить, что, скорее всего, на территории Бактрии в античное время не было специализированных мастеров, выполнявших работы только по гребням.

Следует отметить, что наши исследования осложняет тот факт, что до сегодняшнего дня еще не была обнаружена мастерская костореза на территории Бактрии. Подобное открытие могло бы дать нам более полную картину этого вида ремесла, а также представление о статусе мастеров в обществе, объеме производства, о том, какие материалы использовались, и, самое главное, об инструментах, о которых очень мало известно в античном мире и которые могли бы пролить свет на целый ряд вопросов о технике изготовления предметов и приемов резьбы по кости. Но тот факт, что на этой территории было найдено большое количество находок из кости, и в том числе из слоновой, дает нам основание считать, что в Бактрии в античное время этот вид ремесла был достаточно широко распространен и мастера – резчики по кости владели всеми необходимыми навыками. Одним из косторезных центров мог быть Тахти-Сангин, где изготавливались высокохудожественные предметы из слоновой кости. Например, ножка стола, гребень, игральная кость и шахматные фигурки. Надеемся, что в дальнейшем, по мере продолжения археологических работ на памятниках Южного Узбекистана и Таджикистана, а также Северного Афганистана, появятся новые находки гребней и мы со временем будем располагать достаточным материалом для расширения наших знаний об этих интересных предметах.

Список литературы Костяные гребни из Бактрии: новый взгляд на иконографию изображений и технику изготовления

- Древности южного Узбекистана: каталог. Токио: Университет Сока, 1991. 333 с.

- Литвинский Б. А., 2010. Храм Окса в Бактрии (Южный Таджикистан). Т. 3: Искусство, художественное ремесло, музыкальные инструменты. М.: Восточная литература. 760 с.

- Никитина Г. Ф., 1969. Гребни Черняховской культуры//СА. № 1. С. 147-159.

- Никоноров В., 2000. Уникальный гребень из Кампыртепа//МТЭ. Вып. 1. Ташкент: SAN’AT. C. 131-138.

- Петерс Б. Г., 1986. Косторезное дело в античных государствах Северного Причерноморья. М.: Наука. 191 с.

- Пугаченкова Г. А., Ртвеладзе Э. В. и др., 1978. Дальверзинтепе -кушанский город на юге Узбекистана. Ташкент: Фан. 238 с.

- Сарианиди В. И., 1989. Храм и некрополь Тиллятепе. М.: Наука. 240 с.

- Сокольский Н. И., 1971. Деревообрабатывающее ремесло в античных государствах Северного Причерноморья. М.: Наука. 328 с.

- Туаллагов А. А., 2007. Гребни из древних и средневековых погребений кочевников Северного Кавказа и Северного Причерноморья//Известия Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований. Вып. 1 (40). С. 5-17.

- Agrawala R. C., 1968. Early Indian Bone Figures in the National Museum, New Delhi//East and West. Vol. 18. No. 3/4. P. 311-322.

- Barnett R. D., 1982. Ancient Ivories in the Middle East. Jerusalem: The Hebew University of Jerusalem. 99 p. (QEDEM: Monographs of the Institute of Archaeology; vol. 14.)

- Behrendt K. A., 2007. The Art of Gandhara in the Metropolitan Museum of Art. N. Y.: Metropolitan Museum of Art; New Haven: Yale University Press. 115 p.

- Daremberg Ch. C., 1873. Dictionnaire des Antiquites grecques et Romaines. D’après les Textes et les Monuments. T. 4. Pt. 1: N -Q. Paris: Librairie Hachette. 826 p.

- Die Kämme aller Zeiten von der Steinzeit bis zur Gegenwart/Hrsg. F. Winter. Leipzig: H. A. L. Degener, 1906. 12 S. 84 taf.

- Drujinina A., Lindström G., Pitschikjan I. Weihgaben und andere Funde aus dem Oxos-Tempel in Taxt-i Sangin (In print).

- Francine T., 2006. Catalogue of the National Museum of Afghanistan 1931-1985. Paris: UNESCO Publishing. 539 p.

- Guillaume O., Rougeulle A., 1987. Fouilles d’AÏ Khanoum. VII: Les Petits Objets. Paris: Diffusion de Boccard. 139 p. (MDAFA, t. XXXI.)

- Hackin J., 1954. Nouvelles recherches archéologiques á Begram (ancienne Kapici) (1939-40). Paris: Imprimérie Nationale: Presses Universitaires. 353 p. (MDAFA, t. XI.)

- Hackin J., Hackin J. R., 1939. Recherches Archéologiques á Begram. Chantier no. 2. (1937). Paris: Editions d’art et d’histoire. 126 p. (MDAFA, t. IX.)

- Krzyszkowska O., 1990. Ivory and Related Materials. An Illustrated Guide. London: Institute of Classical Studies. 109 p. (Classical Handbook; vol. 3). (Bulletin Supplement; no. 59.)

- MacGregor A., 1985. Bone, Antler, Ivory, and Horn: The Technology of Skeletal Material the Roman Period. London: Croom Helm; Totowa, N. J.: Barnes & Noble. 245 p.

- Marshall J., 1951. Taxila: An Illustrated Account of Archaeological Excavations carried out at Taxila under the orders of Government of India between the years 1913 and 1934. Vol. I. Cambridge: Cambridge at the University press. 895 p.

- Mehendale S., 2005. Begram Ivory and Bone Carvings . Access mode: ecai.org/begramweb/docs/BegramChapter4_2.htm. Access Date: 27.02.2018.

- Nehru L., 2004. A Fresh Look at the Bone and Ivory Carving from Begram//Silk Road Art and Archaeology. No. 10. Kamakura. P. 97-150

- Stucky R. A., 1985. Achämenidische Hölzer und Elfenbeine aus Ägypten und Vorderasien im Louvre//Antike Kunst. Jahrg. 28. H. 1. S. 7-12.

- Thomas S., 1960. Studien zu den germanischen Kämmen der romischen Kaiserzeit//Arbeits-und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege. Bd. 8. Leipzig: Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg. S. 54-215.

- Wicke D., 2009. Die Kleinfunde aus Elfenbein und Knochen aus Assur (Grabungen 1903-1914): Eingereicht als Habilitationsschrift am Fachbereich 07 der. Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Mainz. 320 p.

- Yasutami F., 1996. The History of Prosperity and Decline Okimono of Ivory in the Meiji//History of Japanese ivory carving. Gebory-okimono and Shibayama of Meiji Period. (福井泰民「明治の牙彫置物盛衰史」『日本象牙美術』). Tokyo: The Shoto Museum of Art. 254 p.