Костяные наконечники стрел в позднем мезолите Верхнего Поволжья

Автор: Жилин М.Г.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: К 70-летию отдела камня и бронзы ИА РАН

Статья в выпуске: 239, 2015 года.

Бесплатный доступ

На торфяниковых стоянках позднего мезолита в Верхнем Поволжье представлены разнообразные наконечники стрел из камня, кости и рога. Наконечники стрел для охоты на крупного зверя многочисленны, разнообразны и наиболее совершенны технически, что соответствует большой роли крупных животных,прежде всего - лося, в жизнеобеспечении населения оставивших рассмотренные памятники. Для их добычи применялись различные колющие и колюще-режущие наконечники. Мелкие колющие зубчатые наконечники стрел использовались для охоты на рыбу, а массивные тупые - на пушных зверей и боровую дичь. Разнообразие наконечников стрел из кости и рога позволяло успешно добывать различных зверей, птиц и рыб, кости которых встречены в большом количестве на этих стоянках

Наконечники стрел, кость и рог, мезолит, верхнее поволжье, торфяниковые памятники, трасологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14328181

IDR: 14328181

Текст научной статьи Костяные наконечники стрел в позднем мезолите Верхнего Поволжья

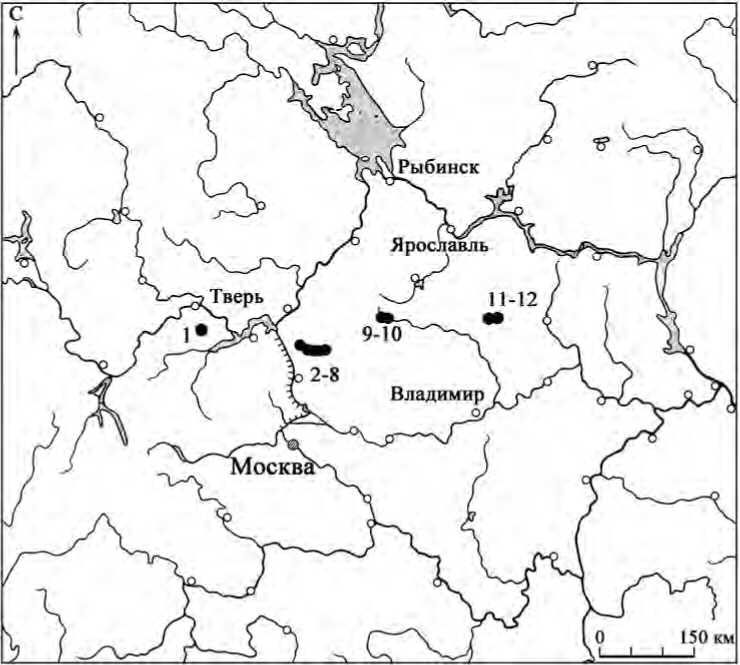

В настоящий момент в Верхнем Поволжье раскопано 12 торфяниковых стоянок, содержащих культурные слои позднего мезолита. К этому времени я отношу памятники конца бореального и начала атлантического периода, предшествующие появлению керамики в верхнем Поволжье (рис. 1). Рамки статьи не позволяют привести их описание, поэтому ограничусь перечислением наиболее важных из них со ссылками на публикации: Озерки 5 ( Жилин , 2001; 2006а), Нушполы 11, Окае-мово 4, 5, 18а ( Жилин , 1997; 2001; 2014), Замостье 2 (Замостье…, 2013; Лозовская , 2001; Лозовский , 2008; Lozovski , 1996), Ивановское 3 и 7 ( Крайнов, Хотинский ,

Рис. 1. Позднемезолитические торфяниковые памятники Верхнего Поволжья

1 – Озерки 5; 2–8 – Нушполы 1, Окаемово 4, 5, 18а, Замостье 1, 2, 5; 9–10 – Ивановское 3, 7; 11–12 – Сахтыш 2а, 14

1984; Жилин , 2001; Жилин и др ., 2002); Сахтыш 2а ( Аверин и др ., 2009) и 14 ( Жилин , 2006б).

На основании результатов трасологического анализа, а также проведенных нами и другими исследователями экспериментов, и с учетом древних изображений и этнографических данных ( Нужний , 1992; 2008; Fischer , 1989; Лозовская , 2001; Жилин , 2004; Zhilin , 2014a; 2014b), наконечники стрел можно разделить на несколько функциональных групп. Критерием разделения на группы служило основное назначение наконечника: 1) наносить небольшие по площади, но очень глубокие раны, поражая жизненно важные органы (колющие наконечники); 2) наносить глубокие и широкие раны, приводящие к большой потере крови (колюще-режущие наконечники); 3) наносить сильный удар, приводящий к шоку и внутренним повреждениям, но не портящий шкурку (тупые массивные наконечники).

Группа 1. Колющие наконечники легко протыкали шкуру и глубоко входили в тело зверя, иногда проходя навылет. Главным образом, это цельные костяные наконечники с остро заточенным боевым концом. Однако в финальном мезолите Прионежья и Верхнего Поволжья некоторые крупные костяные колющие наконечники стрел вместо острия на конце имели мелкий широкий желобок, в который крепилось кремневое острие (рис. 3, 4, 8, 9 ). В Верхнем Поволжье они найдены в слоях финального мезолита на стоянках Озерки 5 ( Жилин , 2006а), Нушполы 11 ( Жилин , 1997), Ивановское 7 ( Жилин и др ., 2002). Острие крепилось при помощи клеящего вещества с обмоткой тонкой нитью, что прослеживается по изделиям с сохранившейся смолой и отпечатками нити на смоле на краях желобка (Нушполы 11, III слой – рис. 3, 8 ). Мелкие кремневые иволистные наконечники из этих и других стоянок Верхнего Поволжья ( Жилин , 2006. Рис. 39, 3, 8, 9 ), вероятно, предназначались именно для таких составных колющих наконечников. В Оленеостровском могильнике ( Гурина , 1956) составные костяные наконечники с кремневым острием сохранили свое первоначальное положение в колчане, не оставляющее сомнения в их устройстве и применении в качестве именно наконечников стрел, а не дротиков, как у индейцев Северо-западного побережья Северной Америки. Примечательно, что кремневыми остриями оснащались костяные наконечники разной формы. Эти наконечники предназначались для охоты на крупного зверя, вероятно, на лося, кабана и медведя, кости которых встречены на всех стоянках, где найдены такие наконечники. Вероятно, древние охотники считали, что кремневое острие усиливает поражающую способность костяного наконечника. Однако наконечники с желобком для каменного острия, появившись в позднем мезолите, просуществовали очень недолго, и уже в слоях начала неолита они не встречаются. Видимо, это связано с тем, что тяжелые стрелы, оснащенные крупными костяными наконечниками, пущенные из мощного лука с достаточно близкого расстояния, и без каменного острия обладали очень высокой поражающей способностью. Последнее подтвердилось в ходе проведенных нами экспериментов по стрельбе из лука холмгаардского типа стрелами с костяными наконечниками мезолитических типов.

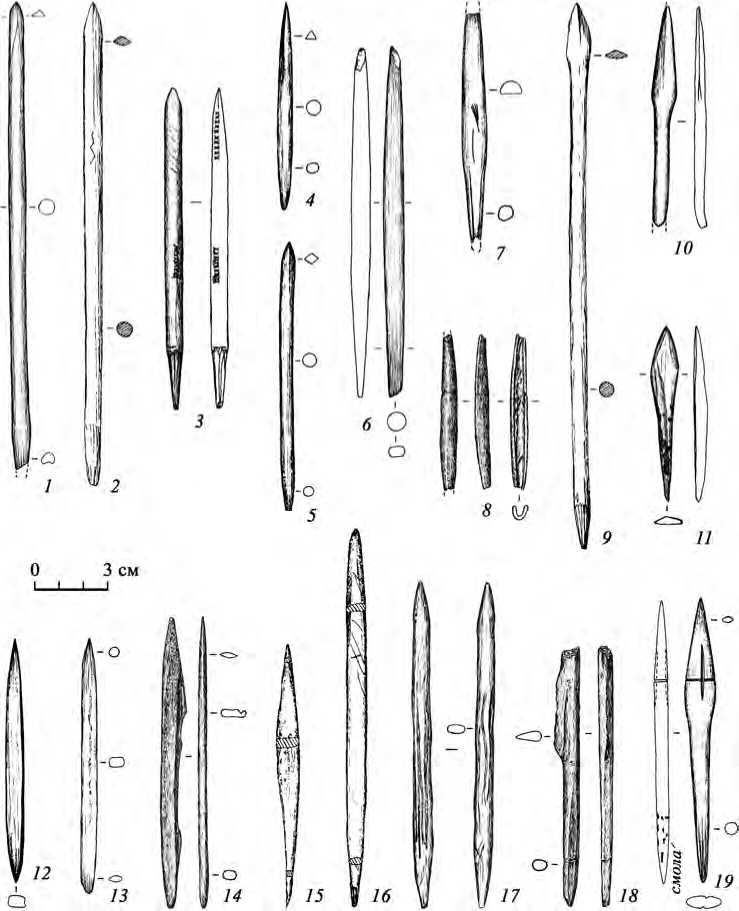

Следы от попаданий на колющих наконечниках различны по интенсивности, что связано с длительностью их использования, но в целом однотипны. На кончике острия одного (рис. 2, 3 ) плоский микроскол и заполировка, в пределах которой от острия вдоль оси и под острым углом идут тонкие короткие царапины – следы попаданий в мягкий, слабозагрязненный материал. Острие другого наконечника (рис. 2, 6 ) расщеплено, на одной стороне почти плоский длинный скол, на противоположной – очень короткий плоский скол с заломом – следы попаданий в твердый материал, дополняемые слабой заполировкой незатронутых сколами участков и единичными царапинами от острия вдоль оси орудия – следами попаданий в мягкий материал. Этот наконечник, вероятно, пробив шкуру и мышечные ткани попал в кость, что вызвало деформацию его острия. На некоторых наконечниках линейные следы идут не строго вдоль оси, а под острым углом к ней, винтообразно, что говорит о вращении стрелы вдоль оси при поражении цели ( Жилин , 2014).

В первой группе можно выделить три функциональных типа. Критерием их выделения являются особенности поведения наконечника при поражении жертвы.

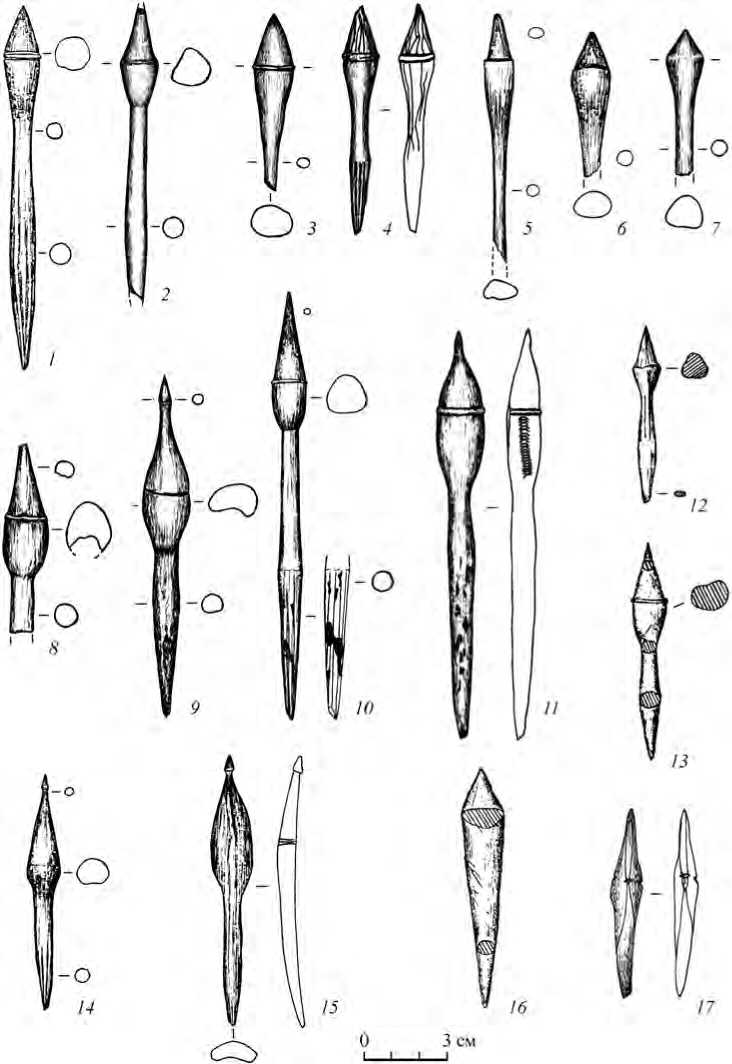

Рис. 2. Колющие наконечники стрел

1, 3, 6 – Ивановское 7, слой IIА (по: Жилин и др ., 2002); 2, 9, 15, 16 – Замостье 2, верхний мезолитический слой (по: Лозовский , 2008); 4, 5, 7, 10, 11, 17 – Озерки 5, нижний слой (по: Жилин , 2006а); 8, 13, 18, 19 – Окаёмово 5, нижний слой (по: Жилин , 2014); 12 – Нушполы 11, слой III (по: Жилин , 1997)

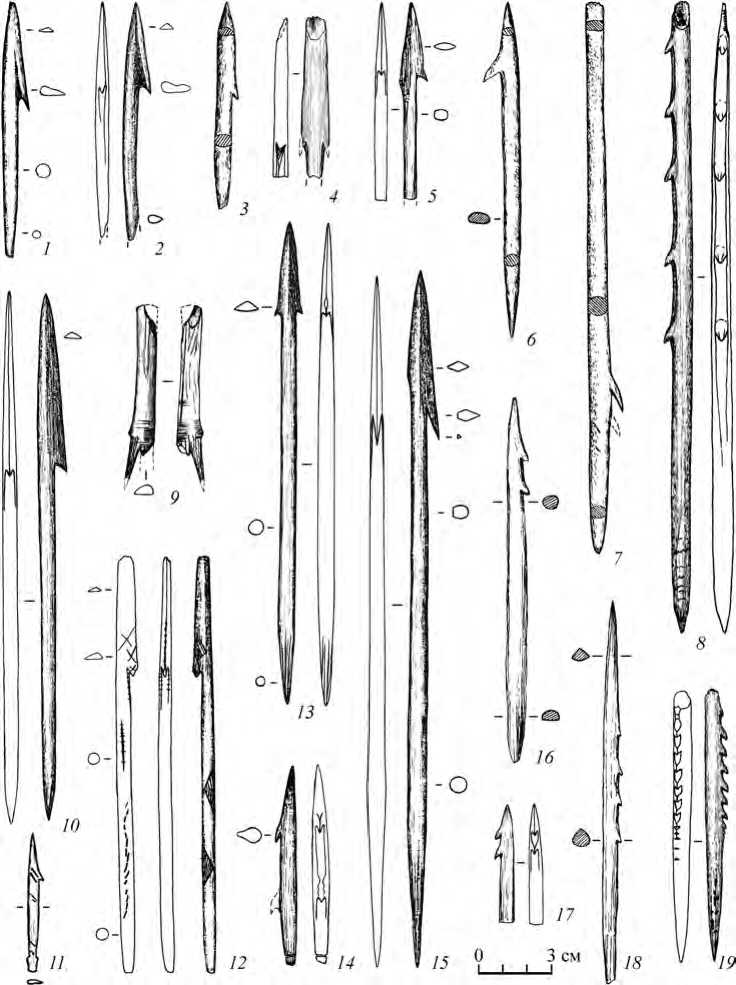

Рис. 3. Колющие наконечники стрел с зубцами и шипами

1, 9, 12 – Озерки 5, нижний слой (по: Жилин , 2006а); 2, 13, 15, 19 – Окаёмово 5, нижний слой (по: Жилин , 2014); 3, 11 – Замостье 2, верхний мезолитический слой (по: Лозовский , 2008); 4 – Ивановское 7, слой IIА (по: Жилин и др ., 2002); 5, 8, 14, 17 – Нушполы 11, слой III (по: Жилин , 1997); 6, 7, 16, 18 – Замостье 2, нижний мезолитический слой (по: Лозовский , 2008); 10 – Окаёмово 4, нижний слой (по: Жилин , 1997)

Тип 1.1. Ровные, без зубцов, шипов, поясков и утолщений на стержне. Эти наконечники по эффекту можно сравнить с винтовочной пулей, которая нередко пробивает зверя насквозь, оставляя небольшие входное и выходное отверстия, если не попадает в кость. При столкновении с костью такой наконечник часто ломается на несколько частей, что усиливает его поражающий эффект. Крупные массивные ровные колющие наконечники предназначались для охоты на крупного зверя, прежде всего, лося. В слое IV Сахтыша 14 найден фрагмент черепа лося, пробитого игловидным наконечником. Под увеличением хорошо видно, что кость от удара треснула, а края отверстия стерты ( Жилин , 2004. Рис. 8), что говорит о глубоком проникновении именно игловидного наконечника. Диаметр отверстия точно соответствует диаметру игловидных наконечников из этого слоя. Различные ровные колющие наконечники могли применяться для охоты на разнообразную дичь, в том числе на птицу ( Zhilin, Karhu , 2002) и рыбу. Последнее подтверждается как данными этнографии ( Загорска , 1991. С. 47), так и нахождением большого количества ровных колющих наконечников в озерных отложениях мезолитического времени от Прибалтики ( Загорска , 1991; Vankina , 1999) до Зауралья ( Савченко и др. , 2010). Наконечники этого типа широко распространены и встречаются сериями, иногда значительными, на стоянках позднего мезолита Верхнего Поволжья. По форме ровные колющие наконечники подразделяются на варианты: игловидные (рис. 2, 1–6 ), узкие плоские бесче-решковые (рис. 2, 12–17 ), черешковые с узким длинным пером (рис. 2, 7 ), с естественным продольным желобком (рис. 2, 8 ) ( Жилин , 2001).

Тип 1.2. Колющие наконечники с зубцами или шипами. Часть колющих костяных наконечников оснащена шипами и зубцами по одному или обоим краям, чтобы не дать стреле выпасть из тела раненого зверя. Последнее было особенно важно, когда стрела вошла неглубоко, зверь был ранен несмертельно и убегал от преследователей. Застрявшая в ране стрела при беге зверя, особенно в лесу, где торчащее древко задевало за кусты и деревья, постоянно бередила рану. Это приводило к потере крови и позволяло собакам и охотникам легче идти по следу. Чукчи считали, что стрела с зубчатым наконечником сама убивает оленя даже при легком ранении, поскольку ввинчивается в тело убегающего зверя (Гурина, 1956). Крупные наконечники этого типа предназначались для охоты на крупного зверя, более мелкие использовались для охоты на различную дичь и для битья рыбы. Последнее документировано находкой мелкого наконечника с зубцами по одному краю, воткнувшегося в дно на прибрежном участке стоянки Ивановское VII (Жилин и др., 2002). Кончик острия наконечника сглажен и заполирован, от него вдоль оси орудия идут тонкие длинные царапины с размытыми краями. Такие следы встречаются на наконечниках острог и образуются при втыкании в заиленное песчаное дно водоема в результате сильного удара. Выразительность следов на этом наконечнике указывает на его длительное использование и неоднократные попадания в озерное дно (Жилин, 2014). Наиболее вероятно применение подобных стрел при охоте на щуку, когда она греется на мелководье. В это время к ней можно подойти очень близко и произвести выстрел в упор. Однако за счет эффекта преломления в воде часто случаются промахи. Вероятно, это и произошло на Ивановской VII, в результате чего наконечник глубоко вошел в дно озера и при вынимании стрелы там и остался. Именно щука была основной промысловой рыбой на этой и других мезолитических стоянках Восточной Европы (Жилин, 2004). Охота на рыбу с помощью лука и стрел хорошо известна из этнографии (Загорска, 1991). Вероятно для этого же предназначались и редкие мелкие наконечники с зубцами с выступами по краям насада из Замостья 2 (Лозовская, Лозовский, 2013. Рис. 4, 5) и с кольцевой канавкой на насаде из Нушпол 11 (Жилин 1997. Рис. 12, 3). По принципу крепления они аналогичны наконечникам гарпунов, т. е. соединялись с древком при помощи линя, и в момент попадания при рывке добычи могли отделяться от древка. Этот же принцип применялся и в известных из этнографии «шнурковых стрелах», также служивших для охоты на рыбу. Наконечники стрел с зубцами и шипами, возникнув в раннем мезолите, получили распространение в позднем мезолите Восточной Европы, в том числе и в Верхнем Поволжье. По форме колющие наконечники с зубцами подразделяются на варианты: однокрылые с шипом на конце крыла (рис. 3, 1–3, 10, 12; в том числе с желобком вместо острия – рис. 3, 9); двукрылые симметричные с шипами на конце крыла (рис. 3, 13; в том числе с желобком вместо острия – рис. 3, 4); двукрылые асимметричные с шипами на конце крыла (рис. 3, 5, 15); с зубцами у острия (рис. 3, 6, 16, 17); с односторонними зубцами на стержне (рис. 3, 18, 19; в том числе с желобком вместо острия – рис. 3, 8), гарпунного типа (рис. 3, 11, 14) (Жилин, 2001).

Тип 1.3. Колющие наконечники с утолщенной или расширенной головкой или насадом. При попадании они обладают шоковым эффектом, при этом за счет отточенного острия глубоко проникают, иногда пробивая мишень навылет. Для усиления шокового эффекта на некоторых наконечниках с биконической головкой делался уступ, направленный в сторону острия, или рельефный поясок в наиболее широкой части головки. Расширенная или утолщенная головка, как и шипы или зубцы, удерживала стрелу в теле жертвы, не давая ей выпасть, если стрела не прошла насквозь. Наконечники этого типа широко распространены и встречаются сериями, иногда значительными, на стоянках позднего мезолита Верхнего Поволжья. Колющие наконечники с утолщенной или расширенной головкой или насадом по форме подразделяются на варианты: с биконической головкой (рис. 4, 1–7, 12 ); с утолщенной головкой неправильной формы, напоминающей биконическую (рис. 4, 8–11, 13 ); короткие наконечники близкие би-коническим (рис. 4, 14–17 ); с широкой уплощенной головкой (рис. 4, 15, 16 ); с расширением на стержне (Там же). Примечательно, что в отличие от раннемезолитических памятников, на стоянках позднего мезолита обычно преобладают укороченные наконечники с утолщенной головкой неправильной формы.

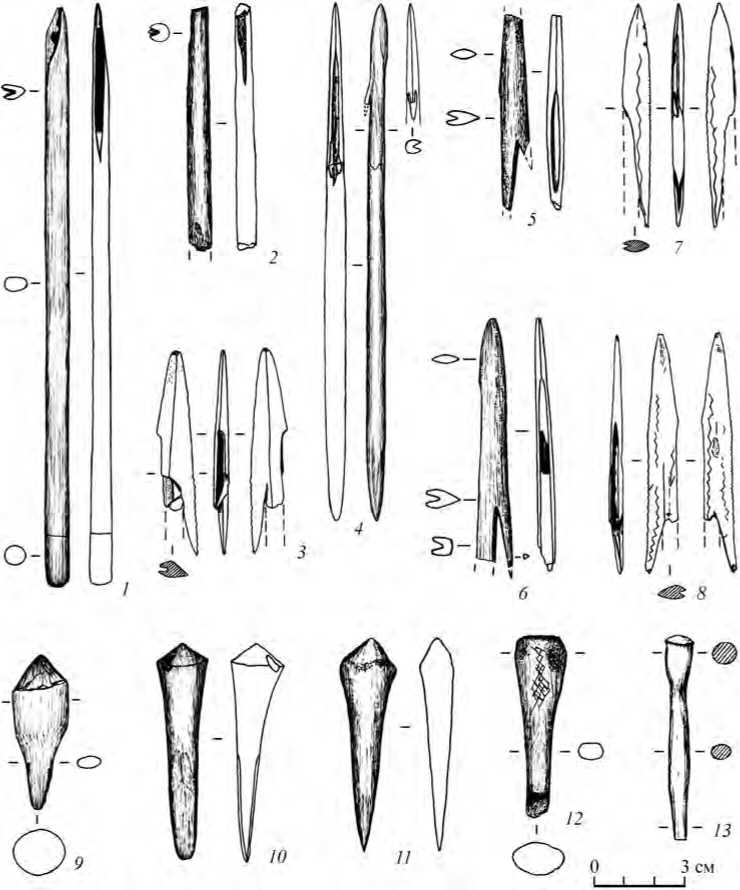

Группа 2. Колюще-режущие вкладышевые наконечники. При попадании глубоко проникали в тело жертвы или проходили насквозь, острие прокалывало, а одно или два лезвия легко разрезали различные ткани. Это крупные костяные наконечники, вдоль одного или обоих краев которых прорезан узкий глубокий паз. В него вставлялись и закреплялись при помощи клеящего вещества вкладыши-микропластинки, образующие острое лезвие, которое могло оканчиваться шипом. Большинство из них представлено обломками с выпавшими вкладышами. Однако отдельные экземпляры, сохранившиеся целиком, как, например, наконечники из Ивановского 7, Станового 4 ( Жилин , 2014), Веретья 1 ( Ошибкина , 1983.

Рис. 26) дают представление о том, как эти наконечники выглядели. На острие одного из них (рис. 5, 1 ) видны хорошо выраженные следы попаданий в мягкий материал: сильная сглаженность кончика, яркая заполировка, сливающаяся с полировкой наконечника, в пределах которой – частые царапины и борозды от острия вдоль оси изделия, что говорит о его длительном использовании на охоте без существенных поломок. Проведенный автором трасологический анализ костяных наконечников из мезолитических стоянок Верхнего Поволжья и Восточного При-онежья показал, что, судя по линейным следам на острие, часть их при попадании вращалась ( Жилин , 2001; 2014; Скакун и др. , 2014; Zhilin 2014b). Это должно было увеличивать раны от вкладышевых наконечников и приводить к значительно большей потере крови, чем при попадании цельнокостяных. Это было очень мощное оружие. Вкладышевые наконечники стрел были широко распространены в Верхнем Поволжье в раннем и среднем мезолите. В позднем мезолите их число резко сокращается. Они представлены единичными экземплярами, а на ряде стоянок их нет вообще. Такие наконечники применялись для охоты на крупного зверя, прежде всего, лося, являвшегося основным объектом охоты в мезолите Верхнего Поволжья ( Жилин , 2004). В этой группе можно выделить два функциональных типа по особенностям поведения наконечника при попадании.

Тип 2.1. Колюще-режущие вкладышевые наконечники без зубцов и шипов. По форме они подразделяются на варианты: игловидные (рис. 5, 1, 2 ); узкие плоские бесчерешковые (этот вариант представлен мелким обломком из нижнего слоя стоянки Окаемово 5) ( Жилин , 2001).

Тип 2.2. Колюще-режущие вкладышевые наконечники с зубцами или шипами. Сочетали высокие поражающие свойства наконечников этой группы со способностью удерживаться в теле жертвы. Они по форме подразделяются на варианты: весловидные с шипом и пазом (рис. 5, 4 ); однокрылые с шипом на конце крыла и пазом на противоположном крае (рис. 5, 7 ); двукрылые асимметричные с шипом на конце крыла и пазом на противоположном крае (рис. 5, 3, 5, 6, 8 ) (Там же). Крыло на крае с пазом у ряда наконечников последнего варианта выражено очень слабо, так что четко разграничить два последних варианта нередко бывает затруднительно.

Цельные однокрылые наконечники без шипов и двукрылые без шипов (весловидные) занимают промежуточное положение, что проявляется в характере заточки краев их пера. У некоторых из них края тупые, эти наконечники по назначению и эффектам при попадании ближе к типу 1 первой группы (рис. 2, 19 ). У большинства же края острые, и они приближаются к типу 1 второй группы (рис. 2, 9–11, 18 ), однако не обладают столь ярко выраженным режущим действием, как вкладышевые наконечники.

Для сравнения поражающей способности разных типов костяных наконечников стрел автором совместно с С. Н. Савченко и О. М. Юлановым в октябре

Рис. 4. Колющие наконечники стрел с утолщенной или расширенной головкой

1, 5 – Окаёмово 4, нижний слой (по: Жилин , 1997); 2–4, 6–9, 11, 14, 15, 17 – Озерки 5, нижний слой (по: Жилин , 2006а); 10 – Окаёмово 5, нижний слой (по: Жилин , 2014); 12, 16 – За-мостье 2, верхний мезолитический слой (по: Лозовский , 2008)

Рис. 5. Наконечники стрел, колюще-режущие вкладышевые (1–8) и тупые (9–13)

1, 4 – Ивановское 7, слой IIА (по: Жилин и др ., 2002); 2 – Озерки 5, нижний слой (по: Жилин , 2006а); 3, 7–8 – Замостье 2, верхний мезолитический слой (по: Лозовский , 2008); 5, 6 – Окаё-мово 5, нижний слой (по: Жилин , 2014); 9 – Ивановское 7, слой IIА (по: Жилин и др ., 2002); 10–12 – Озерки 5, нижний слой (по: Жилин , 2006а); 13 – Замостье 2, нижний мезолитический слой (по: Лозовский , 2008)

2013 г. был проведен эксперимент по стрельбе из лука стрелами с костяными наконечниками мезолитических типов. Мишень, сложенную из блоков торфа с дерном, сделанную по форме и размеру кабана сеголетка и покрытую свежей шкурой кабана сеголетка, пробили несколько стрел. Стрельба велась с расстояния 30 шагов (около 25 метров) из охотничьего лука с силой натяжения 24 кг. Одна стрела была с колюще-режущим вкладышевым наконечником, аналогичным рис. 5, 1 ; вторая – с наконечником с биконической головкой с пояском, аналогичным рис. 4, 1 , но с более длинным стержнем. Наконечники стрел изготовлены С. Н. Савченко и М. Г. Жилиным из метаподии лося при помощи кремневых орудий ( Савченко , 2006; Savchenko , 2010). Длина стрел с наконечником около 110 см, оперение – из двух перьев глухаря. Обе стрелы пробили мишень насквозь, при этом у обеих треть длины стрелы, включая наконечник, вышла с другой стороны мишени. По мнению охотника О. М. Юланова, стрелявшего из лука, оба ранения были бы смертельными для настоящего зверя. Описанный эксперимент, естественно, не претендует на полное соответствие реальности, однако показывает, что колющие гладкие наконечники, колюще-режущие вкладышевые наконечники и колющие наконечники с утолщенной головкой при стрельбе с близкого расстояния тяжелыми стрелами из лука, аналогичного по силе натяжения мезолитическому, обладают одинаковой способностью пробивать шкуру и тело жертвы.

Группа 3. Тупые массивные наконечники из кости и рога. Применялись для охоты на боровую дичь и пушных зверьков. Считается, что эти наконечники не портят шкурку зверя. При попадании они сбивают пушного зверька с дерева, нанося ему травмы, в результате которых он легко становится добычей охотника. Как показали наши эксперименты, главное достоинство таких наконечников в том, что они не втыкаются в ствол дерева, а при промахе падают на землю, проходя сквозь ветки. Подобные наконечники использовались для охоты на пушных зверей народами Сибири еще в ХХ веке (Салымский…, 2001). Появившись в среднем мезолите, тупые наконечники получают распространение в позднем мезолите Верхнего Поволжья. По форме выделяется несколько вариантов этих наконечников (рис. 5, 8–13 ) ( Жилин , 2001).

Интересно, что у разных народов и в разные исторические эпохи, судя по изображениям и застрявшим в костях наконечникам ( Нужний , 1992; 2008), одинаковые наконечники служили для охоты на разную дичь, и, наоборот, для охоты на одних и тех же зверей применялись разные наконечники. Таким образом, использование различных наконечников не столько определялось объектом охоты, сколько культурными традициями. Последнее наиболее ярко проявляется при сравнении наконечников стрел бутовских и иеневского слоев поселения Становое 4 ( Жилин , 2004). Основными объектами промысла во всех слоях этого поселения были лось и бобр, а данные палинологии указывают на таежное окружение. Это в большей мере справедливо для наконечников стрел, предназначенных для охоты на крупную дичь.

В то же время можно проследить и специализацию отдельных групп и типов костяных наконечников стрел. В нашем случае можно с уверенностью говорить об использовании тупых массивных наконечников для охоты на пушного зверя и на боровую дичь. Мелкие наконечники с зубцами по краю, наиболее вероятно, предназначались для охоты на рыбу. Наиболее уверенно это можно утверждать в отношении редких наконечников стрел с гарпунным типом крепления.

Проведенный краткий обзор показывает, что в позднем мезолите в Верхнем Поволжье встречены наконечники из кости и рога, предназначенные для добычи самых разных животных, представленных среди фаунистических остатков на стоянках ( Жилин , 2004). Наконечники стрел для охоты на крупного зверя многочисленны, разнообразны и наиболее технически совершенны, что соответствует большой роли крупных животных, прежде всего, лося в жизнеобеспечении населения рассмотренных памятников.

Список литературы Костяные наконечники стрел в позднем мезолите Верхнего Поволжья

- Аверин В. А., Жилин М. Г., Костылёва Е. Л., 2009. Мезолитические слои стоянки Сахтыш IIA: По материалам раскопок 1999 и 2004 гг.//ТАС. Вып. 7. С. 130-139.

- Гурина Н. Н., 1956. Оленеостровский могильник. М.; Л.: АН СССР 429 с. (МИА; № 47.)

- Жилин М. Г., 1997. Памятники мезолита и раннего неолита западной части Дубненского торфяника//Древности Залесского края: материалы к междунар. конф. «Каменный век европейских равнин: объекты из органических материалов и структура поселений как отражение человеческой культуры», 1-5 июля 1997, Сергиев Посад/Ред. Т. Н. Манушина и др. Сергиев Посад: Сергиево-Посад. гос. ист.-худож. музей-заповедник. С. 164-196.

- Жилин М. Г., 2001. Костяная индустрия мезолита лесной зоны Восточной Европы. М.: УРСС. 326 с.

- Жилин М. Г., 2004. Природная среда и хозяйство мезолитического населения центра и северо-запада лесной зоны Восточной Европы. М.: Academia. 144 с.

- Жилин М. Г., 2006а. Мезолитические торфяниковые памятники тверского Поволжья: культурное своеобразие и адаптация населения. М.: Лира. 140 с.

- Жилин М. Г., 2006б. Многослойное мезолитическое поселение Сахтыш 14 (по раскопкам 1999-2001 гг.).//ТАС. Вып. 6. С. 197-202.

- Жилин М. Г., 2014. Костяная индустрия бутовской культуры. Преемственность и трансформации в развитии. М.: ИА РАН. 300 с. URL: http://archaeolog.ru/media/books_2014/Zhilin.pdf (дата обращения: 03.09.2015).

- Жилин М. Г., Костыiлева Е. Л., Уткин А. В., Энговатова А. В., 2002. Мезолитические и неолитические культуры Верхнего Поволжья (по материалам стоянки Ивановское VII). М.: Наука. 246 с.

- Загорска И. А., 1991. Рыболовство и морской промысел в каменном веке на территории Латвии//Рыболовство и морской промысел в эпоху мезолита -раннего металла в лесной и лесостепной зоне Восточной Европы. Л.: Наука. С. 39-64.

- Замостье 2. Озерное поселение древних рыболовов эпохи мезолита -неолита в бассейне Верхней Волги/Ред. В. М. Лозовский, О. В. Лозовская, И. Клементе-Конте. СПб.: ИИМК: СПГИХМЗ. 236 с.

- Крайнов Д. А., Хотинский Н. А., 1984. Ивановские стоянки -комплекс мезо-и неолитических озерно-болотных поселений на Волго-Окском междуречье.//Археология и палеогеография мезолита и неолита Русской равнины/Отв. ред. А. А. Величко и др. М.: Наука. С. 92-109.

- Лозовская О. В., 2001. Вкладышевые орудия стоянки Замостье 2//Каменный век Европейских равнин: объекты из органических материалов и структура поселений как отражение человеческой культуры: Мат-лы Междунар. конф., 1-5 июля 1997, Сергиев Посад/Ред. Т. Н. Манушина и др. Сергиев Посад: Подкова. С. 273-291.

- Лозовская О. В., Лозовский В. М., 2013. Зубчатые острия и наконечники с зубцом стоянки Замостье 2//Замостье 2. Озерное поселение древних рыболовов эпохи мезолита -неолита в бассейне Верхней Волги/Ред. В. М. Лозовский, О. В. Лозовская, И. Клементе-Конте. СПб.: ИИМК: СПГИХМЗ. С. 76-109.

- Лозовский В. М., 2008. Изделия из кости и рога мезолитических слоев стоянки Замостье 2//Человек, адаптация, культура/Отв. ред. А. Н. Сорокин. М.: ИА РАН. С. 200-222.

- Нужний Д. Ю., 1992. Розвиток мiкролiтичної технiки в кам’яному вiцi. Київ: Наукова думка. 188 с.

- Нужний Д. Ю., 2008. Розвиток мiкролiтичної технiки в кам’яному вiцi: удосконалення зброї первiсних мисливцiв. Київ: КНТ. 308 с.

- Ошибкина С. В., 1983. Мезолит бассейна Сухоны и Восточного Прионежья. М.: Наука. 295 с.

- Савченко С. Н., 2006. Реконструкция техники изготовления наконечников «шигирского» типа//Первобытная и средневековая история и культура Европейского Севера: проблемы изучения и научной реконструкции: Мат-лы Междунар. науч.-практич. конф./Ред. А. Я. Мартынов. Соловки: СОЛТИ. С. 314-323.

- Савченко С. Н., Калинина И. В., Жилин М. Г., 2010. Шигирские древности в собраниях Свердловского областного краеведческого музея и Государственного Эрмитажа//АСГЭ. Вып. 38. С. 8-23.

- Салымский край. Екатеринбург: Тезис. 341 с.

- Скакун Н. Н., Жилин М. Г., Терехина В. В., 2014. История изготовления и использования одного наконечника из стоянки Ивановское VII//Археологические вести. СПб.: Арт-Экспресс. Вып. 20. С. 80-95.

- Fischer A., 1989. Hunting with Flint-Tipped Arrowheads: Results and Expériences from Practical Experiments//The Mesolithic iп Europe: Papers Presented at the Thrrd International Symposium, Edinburgh, 1985/Ed. C. Bonsall. Edinburgh: John Donald Publishers Ltd. Р. 29-39.

- Lozovski VM., 1996. Zamostje 2. Treignes: Editions du CEDARC. 97 p.

- Savchenko S. N., 2010. Experimental reconstruction of the manufacture technique of slotted bone arrowheads//Ancient and Modern Bone Artefacts from America to Russia. Cultural, technological and functional signature/Eds A. Legrand-Pineau, I. Sidéra, N. Buc, E. David, V. Scheinsohn. Oxford: BAR. P. 141-147. (BAR International Series; 2136.)

- Vankina L., 1999. The collection of Stone Age bone and antler artifacts from lake Lubana. Riga: N.I.M.S. 290 p.

- Zhilin M. G., 2014a. Early Mesolithic hunting and fishing activities in Central Russia: A review of faunal and artefactual evidence from wetland sites//Journal of Wetland Archaeology. Vol. 14. No. 1 (September). P. 92-106.

- Zhilin M. G., 2014b. Mesolithic bone arrowheads from Ivanovskoye 7: technology of the manufacture and use-wear traces//XVII World UISPP Congress, Burgos, 1-7 September 2014: Abstracts. Burgos. P. 440.

- Zhilin M. G., Karhu A. A., 2002. Exploitation of birds in the early Mesolithic of Central Russia//Proceedings of the 4th Meeting of the ICAZ Bird Working Group, Krakow, Poland, 11-15 September, 2001. P. 109-116. (Acta zoologica cracoviensia; 45 (special issue).)