Котлы и клады Среднего Енисея эпохи раннего железа

Автор: Бородовский Андрей Павлович, Оборин Юрий Владимирович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

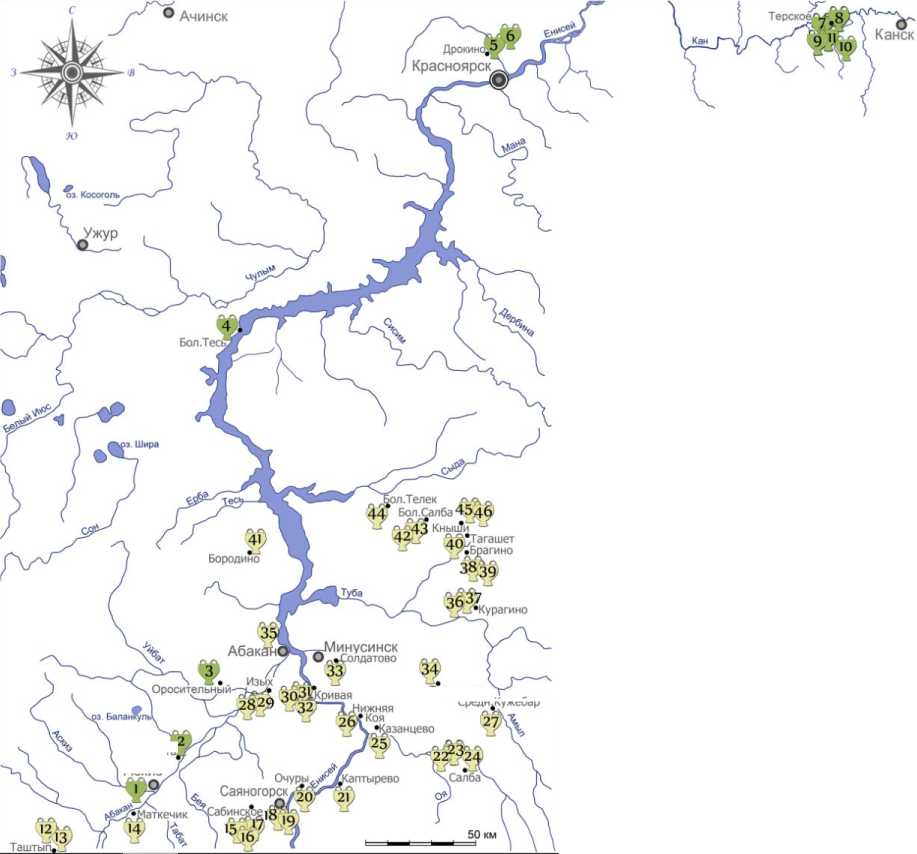

Статья посвящена находкам котлов и кладов эпохи раннего железа на территории Среднего Енисея. В работе представлен обзор основных находок последнего времени, анализируется вопрос о вариантах присутствия котлов в кладах эпохи палеометалла. Среди них самодостаточность котла при сокрытии его как клада; котел как одно из вместилищ предметов клада; целые котлы малых размеров как часть предметного комплекса клада; обломки котлов в составе кладов. Авторами была составлена картография 21 клада на территории Среднего Енисея, в вещевой комплект которых входили котлы. Она позволила выявить территориальное своеобразие размещения котлов из «случайных» находок, а также в составе кладов. Использование подхода археологического микрорайонирования позволило выявить несколько компактных территорий, для которых было характерно неоднократное обнаружение кладов с котлами. При анализе предметных комплексов особое внимание было уделено выявлению повторяющихся наборов предметов (зеркал, топоров, поясной фурнитуры, украшений) в кладах с котлами. В публикации предложена гипотеза о реальном потенциале котла как вместилища клада в рамках его датирования. На основании комплектности кладов с котлами для Среднего Енисея предложена относительная хронология этих предметных комплексов от скифского до хунно-сяньбийского времени.

Южная Сибирь, Средний Енисей, эпоха раннего железа, клады, металлические котлы

Короткий адрес: https://sciup.org/147234474

IDR: 147234474 | УДК: 902/904 | DOI: 10.25205/1818-7919-2021-20-7-121-134

Текст научной статьи Котлы и клады Среднего Енисея эпохи раннего железа

Интерпретация как исследовательский прием имеет к кладам непосредственное отношение. Прежде всего это проявляется в выделении их разновидностей в зависимости от места расположения, особенностей собрания предметов, ценности и мотивации захоронения. При этом ряд исследователей придерживается точки зрения, что интерпретация в археологии имеет несколько способов, уровней, типов [Гарден, 1983. С. 166; Балонов, 1991. С. 316]. По мнению Ж.-К. Гардена, интерпретация в археологии представлена несколькими способами, одним из них является «простая интерпретация», заключающаяся в выявлении совпадений и возможных культурных влияний [Гарден, 1983. С. 153]. При таком подходе интерпретация является логической парафразой, устанавливающей сходство между археологическими комплексами, рассеянными в пространстве и времени. Составление перечня таких парафраз среди археологических источников и в специальной литературе достаточно актуально для выявления целого ряда «закономерностей» в интерпретациях [Там же. С. 154]. Установление таких соответствий для кладов очень перспективно. К уровню интерпретации относятся также и описания артефактов и их комплексов, раскрывающие их смысл и функции [Балонов, 1991. С. 316]. Для кладов всё это имеет большое значение, поскольку особенности их обнаружения, предметной комплектности, ценности и функционального предназначения во многом обусловливают их конечную интерпретацию. В частности в рамках интерпретации причин захоронения кладов можно предполагать наличие ситуативных, сберегательных и ритуальных собраний кладов. Ситуативные клады, как правило, погребались по какой-то исторической причине, связанной с определенными событиями или масштабными процессами, по завершении которых обретение содержания клада было не очевидно. В свою очередь, сберегательные клады интерпретировались как временное погребение ценностей для сохранения и последующего их обретения и использования. Ритуальные «клады» чаще всего являлись следствием намеренного сокрытия или археологизации переставших функционировать святилищ.

При этом достоверность интерпретации определяется целым рядом параметров, среди них количество фактов и интерпретация. Это первое правило формулируется так: «чем больше фактов используется в работе, тем меньше непротиворечивых истолкований этих фактов может быть предложено» [Каменецкий и др., 1975. С. 103]. Второе правило интерпретации состоит в том, что «чем больше задействовано разнообразных фактов, тем сложнее и детали-зированней будет непротиворечивое истолкование археологического материала» [Там же. С. 104].

Другим важным параметром интерпретации в археологии является задействованная система фактов. При этом фактами являются «не только материальные объекты или черты обряда, не только признаки и типы вещей, но и количественные и качественные характеристики связей между ними» [Там же]. Всё это имеет непосредственное отношение к корректной интерпретации кладов эпохи палеометалла на Среднем Енисее.

Анализ материалов и обсуждение

Наличие вместилища является одной из характерных особенностей клада как археологического комплекса. В ряде случаев эту функцию выполняли металлические котлы. Для Сибири наибольшая концентрация таких комплексов отмечена для территории Среднего Енисея (рис. 1). Следует также подчеркнуть, что для этого региона типична и максимальная концентрация «случайных» находок металлических котлов, среди которых известно несколько фактов, когда они были помещены друг в друга. Эти комплексы вполне можно интерпретировать как клады (бытовые, ценностные или ритуальные). Среди них следует упомянуть ранее уже опубликованные Шалаболинский клад [Левашева, Рыгдылон, 1952], Красноярский клад [Макаров, 2013] и недавно обнаруженные клады - у поселка Летник, Аевский клад (у аала Аев), Второй Потрошиловский, клад (рис. 1, 2 , 7 , 15 , 16 , 21 ; рис. 2).

Другим вариантом местонахождения бронзовых котлов в кладах является их расположение рядом друг с другом (Косогольский клад) [Нащекин, 1967]. В 2016 г. в 2,5 км западнее с. Терского Канского района Красноярского края на расстоянии 5 м друг от друга было найдено еще два небольших бронзовых котла на поддонах.

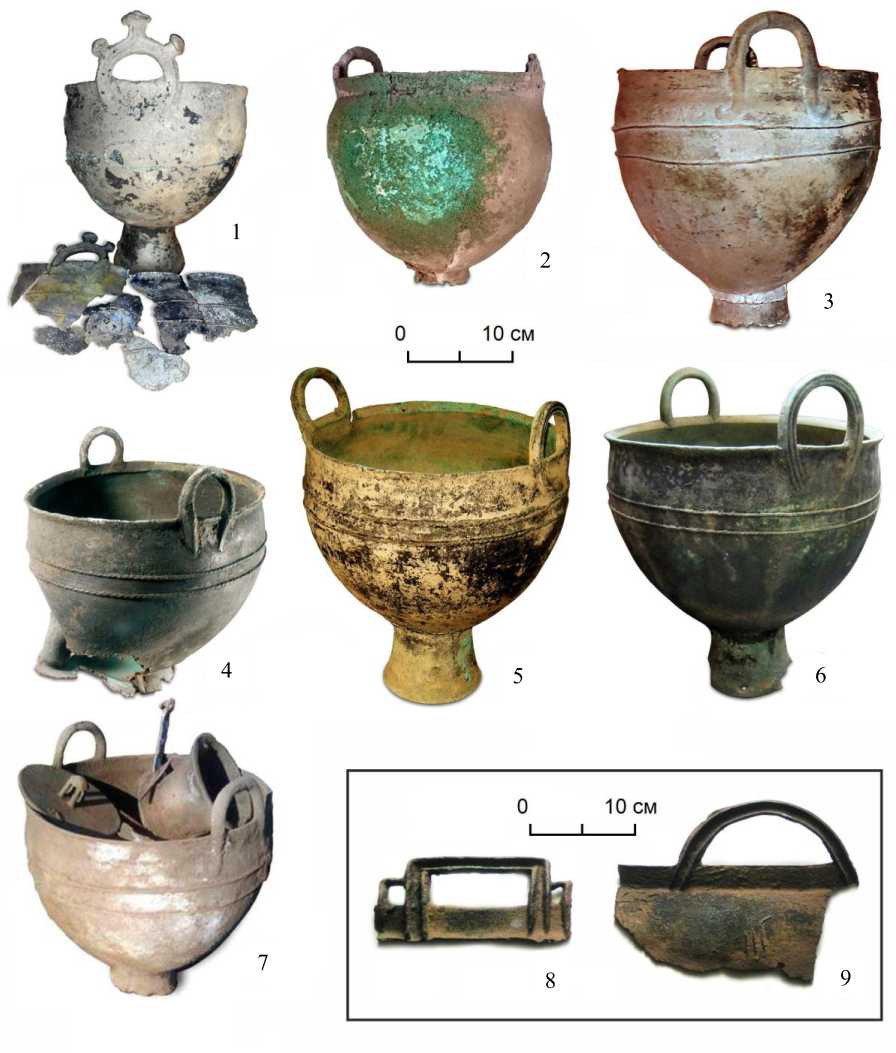

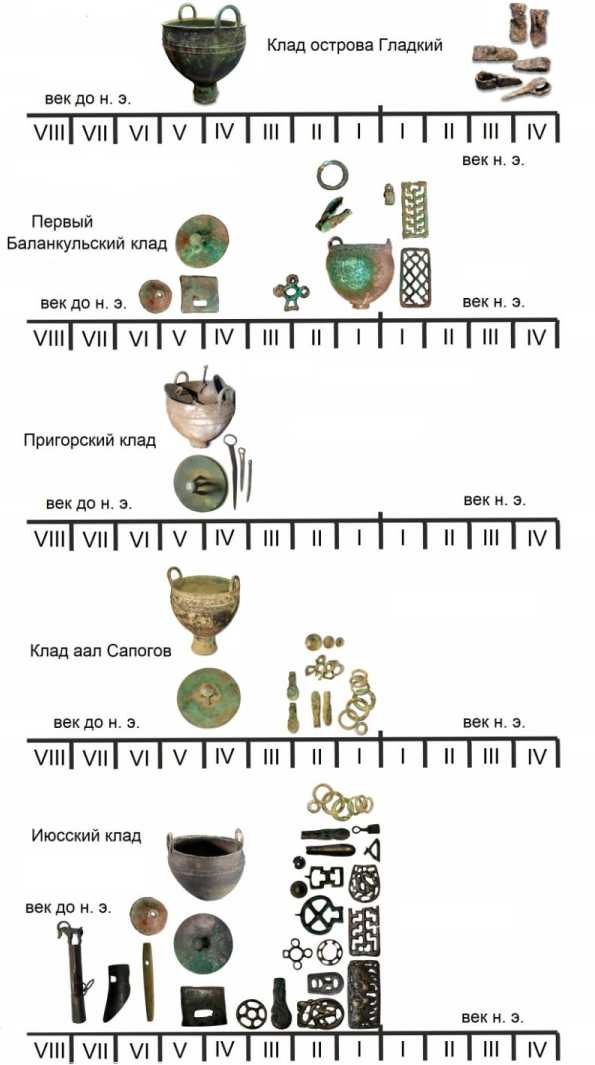

Особое значение имеют клады в котлах, поскольку вместилище клада является одним из главных атрибутов этой разновидности археологического источника (рис. 3). Среди таких предметных комплексов есть как уже в различной степени опубликованные (Июсский клад [Бородовский, Ларичев, 2013], Саяногорский клад [Пшеницына, Хаврин, 2015], клад с о. Гладкий, Сапоговский клад [Бородовский, Оборин, 2018]), так и недавно обнаруженные Первый Баланкульский, Пригорский, Идринский клады (рис. 3, 1 , 2 , 7 ). При этом для целого ряда кладов (Июсского, Пригорского, клада из аала Сапогов и кладов с о. Гладкий) Среднего Енисея эпохи раннего железа характерно наличие котлов одного типа, которые были использованы как вместилища (рис. 3, 4 , 5 , 6 , 7 ).

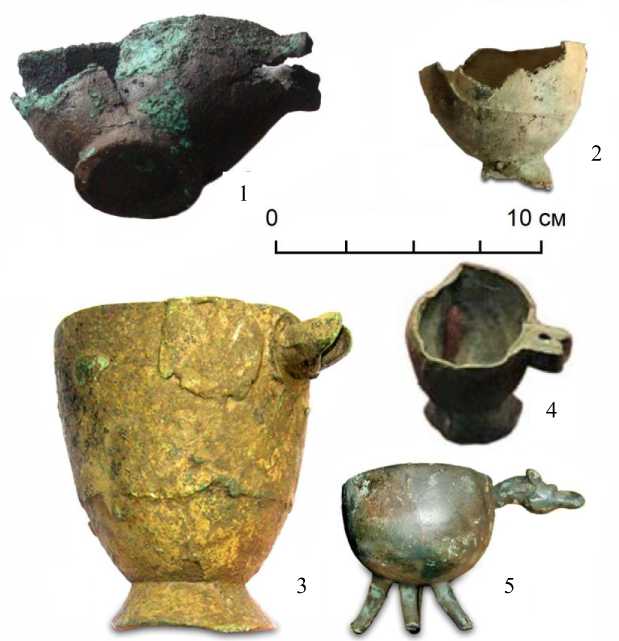

На территории Среднего Енисея и его бассейна, известна серия кладов , в состав которых входят миниатюрные бронзовые котлы. Среди них есть как ранее опубликованный Торга-шенский клад [Мартынов, 1983], так и недавно обнаруженные Первый Терский, Третий Терский, Третий Уйбатский, Пятый Биджинский клады (рис. 1, 8 , 13 , 14 , 17 , 18 ; рис. 4). В состав еще некоторых собраний (Первого Джиримского [Бородовский, Оборин, 2018] (рис. 3, 8 , 9 ) и Пригорского (рис. 3, 7 ) кладов) входили различные обломки (ручки, поддоны) от других котлов.

В рамках интерпретации котлов и кладов следует также обратить внимание на их морфологическое разнообразие. Относительно морфологических особенностей находок единичных котлов на территории Среднего Енисея можно установить несколько закономерностей. Одна из них сводится к следующему: несмотря на то что их типологическое разнообразие и совпадает с теми котлами, которые непосредственно входят в состав нескольких кладов (Июсского, Саяногорского, Идринского, с острова Гладкий, Пригорского) (рис. 1, 2, 5, 6, 9, 10), однако среди них все-таки отсутствуют некоторые типы, в частности небольшие котлы на поддоне со сливом (Первый Терский клад) (рис. 1, 13) и уникальные котлы на трех ножках с зооморфной выступающей рукоятью с одного из краев (Пятый Биджинский клад) (рис. 1, 8). Однако в отличие от котлов, входящих непосредственно в собрания кладов, «случайные» находки котлов Среднего Енисея отличаются более разнообразными ручками. Особенно наглядно это представлено на примере котла с зооморфными ручками из Дрокино и утвари с волютообразными окончаниями из улуса Аев (рис. 2, 1).

'Ачинск

Подсолк^

Красноярск^

Есаулово

Торгаш и нот Q

Новопятницкое

Шарыпово

Ужур

Июс,

Джирим

<»1

(емчужный

Знаменка

'Идринское

'Брагино

ЧаркоЕ

Биджаф /\ П ро рек

Кавказское 1Туба*

Шалаболино

Усть-Камышта

Аскиз

^ МГПотрошилово АскыровкаТля

Гладкий

Абакан!

СалогоЕ

•Хоных

1инусинск

Знаменка [Лугавское

л Саяногорск^*^^Шунеры п“1Саянское

$

о

-

1 - Саяногорский клад (Ай-Даг)

-

2 - Аевский клад

-

3 - Баланкульский клад

4-Сапоговский клад

-

5 - Клад со. Гладкий

-

6 - Пригорский клад

-

7 - Шалаболинский клад

8-Пятый Биджинский клад

-

9 - Идринский клад

-

10 - Июсский клад

-

11 - Первый Джиримский клад

-

12 - Косогольский клад

-

13 - Первый Терский клад

-

14 - Третий Терский клад

-

15 - Второй Потрошиловский клад

-

16 - Клад у пос. Летник

-

17 - Третий Уйбатский клад

18-Торгашинский клад

-

19 - Ручка котла (с. Подсопки)

-

20 - Ручка котла (с. Вознесенское)

-

21 - Красноярский клад

Условные обозначения

Клад бронзовых предметов

Клад железных предметов

Клад бронзовых и железных предметов

Клад с сопутствующими котлами

Клад,состоящий из комплекта котлов Клад с котлом,входящим в общий комплект Обломок котла

Рис. 1 . Картография котлов и кладов эпохи раннего железа на Среднем Енисее Fig. 1. Cartography of cauldrons and treasures of the Early Iron Age in the Middle Yenisei

Котлы из «случайных» находок существенно отличаются от котлов из состава кладов также по декору внешних стенок. Оформление у них отличается бо́льшим разнообразием. Кроме двойного ложного шнура, являющегося типичным для большинства котлов в кладах (Пригорском, Июсском, из аала Сапогов и клада с острова Гладкий) (рис. 3, 3 – 6 ), на котлах из «случайных» сборов присутствует этот элемент, но уже в «удвоенном» виде (фрагмент стенки котла у с. Терское). Среди «случайных» находок также представлен декор не только в виде трех валиков (еще один целый котел из с. Терское), которые на некоторых изделиях

(внешний котел из улуса Аев) имеют меандровидный подпрямоугольный выпуклый декор (рис. 2, 1). Отдельные находки котлов (клад у пос. Летник) имеют на стенках рельефное изображение, имитирующее отпечатки конских копыт (рис. 2, 4). Такой декор может иметь достаточно широкие интерпретации – от тамгообразных знаков [Членова, 1999] до опосредованной связи со специфическим защитным вооружением из стенок конских копыт, распространенным в кочевой среде [Павсаний, 1996. С. 76; Хазанов, 1971. С. 58; 2008. С. 136], которые являлись прототипами для производства пластин бронзовых чешуйчатых панцирей хуннского времени [Tsveendoj, Saarulbuyan, 2011. Р. 229. Il. 345].

Кроме морфологии и декора котлы из «случайных» сборов и котлы в составе кладов отличаются по своим размерам. Для парных находок котлов диаметр варьирует в пределах 19–35 см. Тогда как для котлов, в которых находилось содержимое кладов (Июсский, Саяногорский, Сапоговский, Ба-ланкульский, Пригорский, Идринский клады) диаметр, как правило, был более 30 см (рис. 3, 2 – 6 ). В некоторых случаях в состав других кладов (Третий Уйбатский, Первый Терский, Третий Терский, Пятый Биджин-ский, Торгашенский) входили и миниатюрные котлы различных типов (см. рис. 4).

При интерпретации назначения кладов и относительного датирования их содержимого особое значение приобретают комплекты предметов, неоднократно находимые в составе различных кладов эпохи железа на Среднем Енисее. Наличие таких вещей позволяет не только коррелировать, синхронизировать целый ряд кладов южносибирского региона и сопредельных территорий, но и существенно уточнить интерпретацию этих собраний в рамках их функционального назначения, производственной специализации и возможностей ритуального использования. Особенности предметных комплексов кладов могут быть установлены по наличию и повторяемости в их составе одного или нескольких вещевых комплектов.

В частности предметный комплекс «та-гарских бронз» в кладах Среднего Енисея

Рис. 2 (фото). Клады из котлов, помещенных друг в друга: 1 , 2 – Аевский клад (у аала Аев); 3 , 4 – клад у пос. Летник; 5 , 6 – Второй Потрошиловский клад

Fig. 2 (photo) . Treasures from cauldrons placed in each other: 1 , 2 – Aevsky treasure (at aala Aev); 3 , 4 – treasure from Letnik village; 5 , 6 – the Second Petrochemische treasure

с котлами представлен, как правило, не сколькими разновидностями бронзовых изделий (зеркала с кнопчатой рукоятью на четырех ножках, подквадратные поясные обоймы с прорезями, конические пронизи). Наиболее часто встречаемой комбинацией таких предметов, является сочетание зеркал с кнопчатыми руко- ятями на четырех ножках, подквадратных поясных обойм с прорезями и конических пронизей, представленное в материалах нескольких кладов в котлах (Июсского, Первого Балан-кульского и Саяногорского) (рис. 5).

Рис. 3 (фото) . Котлы с кладами:

1 – Идринский клад; 2 – Первый Баланкульский клад; 3 – Пригорский клад; 4 – Июсский клад; 5 – Клад из аала Сапогов; 6 – Клад с острова Гладкий; 7 – Пригорский клад; 8 , 9 – Первый Джиримский клад

Fig. 3 (photo). Cauldrons with treasure:

1 – Idrinsky treasure; 2 – the First Balankulsky treasure; 3 – Prigorsky treasure; 4 – Jus treasure; 5 – Treasure from Aal of Boots; 6 – Treasure from Gladkiy island; 7 – Prigorsky treasure; 8 , 9 – the First Jirimsky treasure

Рис. 4 (фото) . Котлы в составе содержимого кладов:

1 – Третий Уйбатский клад; 2 – Третий Терский клад; 3 – Первый Терский клад;

4 – Торгашенский клад; 5 – Пятый Биджинский клад

Fig. 4 (photo) . Cauldrons as part of the treasure contents:

1 – the Third Uibat treasure; 2 – the Third Tersky treasure; 3 – the First Tersky treasure;

4 – Torgashensky treasure; 5 – the Fifth Bijinsky treasure

При этом следует подчеркнуть, что по отдельности зеркала с кнопчатыми рукоятями встречаются еще в нескольких кладах, не только на Среднем Енисее (Шарыповский, Первый Уйбатский, Первый Джиримский, Лугавский клады), но и в сопредельных регионах (Бурбин-ский клад), в состав которых котлы не входили. На территории Горного Алтая погребальные комплексы (Чултуков Лог-1, курган 35) с такими зеркалами по результатам радиоуглеродного датирования (ALT/HB/21) относятся к 2 362 ± 29 гг. (400 г. до н. э.) [Pokutta et al., 2019. P. 9. Fig. 4]. Относительно ранние даты этих зеркал явно связаны с архаичным происхождением в комплекте кладов, условно соотносимых с началом формирования их предметного комплекса.

Не мене важно и то, что в рамках установления относительной и абсолютной хронологии содержимого кладов в котлах использование импортных предметов достаточно проблематично. Например, в состав Саяногорского клада входило несколько колокольчиков и китайских зеркал (см. рис. 5). Различные разновидности колокольчиков из Саяногорского клада (рис. 5, 1 – 3 ) имеют аналогии среди погребальных предметов начала VI в. н. э. эпохи Трое-царствия (Чхонмачхон, Кымгванчхон) государства Силла в Южной Корее [Силлаиный му-дом, 1996. С. 54]. Китайские зеркала из Саяногорского клада с различным орнаментом

(«звездной туманности», надписями и растительным декором, а также изображением четырех 山 фигур) можно отнести к первой трети династии Западной Хань (206 г. до н. э. – 8 г. н. э.)

[Оборин, Савосин, 2017. С. 342, 343; С. 373, 3.5 , 3.6 ; С. 371, 3.2 ] (рис. 5, 4 – 6 ). Широта хронологии бытования указанных предметов вряд ли позволит использовать их в качестве реперных предметов для установления времени захоронения клада. К импортным предметам также можно отнести фрагмент котла из Первого Джиримского клада (см. рис. 3, 9 ) на стенке которого отлит знак 川 , интерпретация которого как определенного китайского иероглифа проблематична.

Рис. 5. Синхронизация ряда кладов в котлах

Fig. 5 . Synchronization of treasures in cauldrons

Рис. 6. Случайные находки металлических котлов эпохи раннего железа на Среднем Енисее Fig. 6. Random finds of metal cauldrons of the early Iron Age on the Middle Yenisei

Тйгрицкое

Камыштм

Аскиз

-

1. Котел, найденный у с. Аскиз, Республика Хакасия

-

2. Котел, найденный у пос. Ст. Камышта, Республика Хакасия

-

3. Котел, найденный у пос. Оросительный, Республика Хакасия

-

4. Котел, найденный у с. Большая Тесь, Красноярский край

-

5. Котел, найденный у с. Дрокино, Красноярский край

-

6. Второй котел, найденный у с. Дрокино, Красноярский край

-

7. Котел, найденный у с. Терское, Красноярский край

-

8. Второй котел, найденный у с. Терское, Красноярский край

-

9. Третий котел, найденный у с. Терское, Красноярский край

-

10. Четвертый котел, найденный у с. Терское

-

11. Пятый котел, найденный у с. Терское, Красноярский край

-

12. с. Таштып, Республика Хакасия, МКМ № 10108

-

13. с. Таштып, Республика Хакасия, ГЭ № 1123.36

-

14. д. Маткечик, Республика Хакасия, ХНКМ б/н

-

15. с. Сабинское, Республика Хакасия, (ОАК, 1890, с. 23)

-

16. с. Сабинское, Республика Хакасия, МКМ № 10076

-

17. с. Сабинское, Республика Хакасия, МКМ № 10098

-

18. г. Саяногорск, Республика Хакасия, МКМ 10117

-

19. г. Саяногорск, Республика Хакасия, МКМ № 10105

-

20. с. Очуры, Республика Хакасия, МКМ № 10074

-

21. с. Каптырево, Красноярский край, ТРКМ № 6659

-

22. с. Салба, Красноярский край, (Tallgren, 1917)

-

23. с. Салба, Красноярский край, МКМ

-

24. с. Салба, Красноярский край, МКМ № 10069

-

25. с. Казанцево, Красноярский край, МКМ № 10068

-

26. д. Нижняя Коя, Красноярский край, МКМ № 10065

-

27. д. Средний Кужебар, Красноярский край, МКМ № 10141

-

28. пос. Изых, Республика Хакасия, МКМ № 10085

-

29. пос. Изых, Республика Хакасия, МКМ № 10109

-

30. д. Кривая, Красноярский край, МКМ № 10062

-

31. д. Кривая, Красноярский край, МКМ № 10119

-

32. д. Кривая, Красноярский край, МКМ № 10071

-

33. д. Солдатово, Красноярский край, МКМ № 10095

-

34. с. Тигрицкое, Красноярский край , МКМ № 12845

-

35. г. Абакан, Республика Хакасия, МКМ № 10092

-

36. пос. Курагино, Красноярский край, МКМ № 10059

-

37. пос. Курагино, Красноярский край, МКМ № 10096

-

38. с. Брагино, Красноярский край, МКМ № 10087

-

39. с. Брагино, Красноярский край, МКМ № 10075

-

40. пос. Тагашет, Красноярский край, МКМ № 10084

-

41. с. Бородино, Республика Хакасия (Tallgren, 1917, tab. XII)

-

42. с. Бол.Салба, Красноярский край, МКМ № 10093

-

43. с. Бол.Салба, Красноярский край, МКМ № 10061

-

44. с. Бол.Телек, Красноярский край, МКМ № 10086

-

45. с. Кныши, Красноярский край, МКМ № 10066

-

46. с. Кныши, Красноярский край, МКМ № 10072

В рамках обсуждения общей хронологии кладов с котлами следует также еще раз подчеркнуть, что сами металлические котлы как вместилище кладов эпохи раннего железа на Среднем Енисее не могут быть использованы для датировки их закладки [Бородовский, Ларичев, 2013. С. 48. Рис. 31], поскольку их общая хронология бытования (как предмета длительного пользования) чаще всего на несколько столетий древнее наиболее поздних предметов, входящих в состав собрания (см. рис. 5).

Другие, явно поздние, предметы (железные инструменты) в кладах в котлах (аала Сапогов) могут маркировать период их закладки (см. рис. 5). К этой же категории изделий относится значительный массив предметов «хуннских бронз», входящих в собрание ряда кладов с котлами Среднего Енисея. Среди этих вещей разнообразные пряжки с неподвижным язычком; пластины с противостоящими быками (яками); фрагменты пластин со змеями и решетчатым орнаментом; пластины с драконом; пластина со стоящим хищником, с повернутой назад головой; пряжка с головой быка; ложечковидные подвески; скобкообразная подвески и полусферические пуговицы; многочисленные кольца; «перьевидные» подвески и обломки металлических котлов хуннского типа [Давыдова, Миняев, 2008. С. 23. Рис. 14; С. 56. Рис. 46; С. 57. Рис. 50; С. 99. Рис. 103; С. 105. Рис. 109; С. 107. Рис. 112; С. 116. Рис. 121; Степная полоса..., 1992. С. 444. Табл. 94] (рис. 6). При этом по хуннским аналогам предметного комплекса Косогольский клад формально датируется II-I вв. до н. э. [Вадецкая, 1999. С. 75], тогда как общепринятая датировка Косогольского клада относится уже к рубежу эр [Девлет, 1980. С. 14]. Однако наличие в этом кладе подвесок в форме котелков, известных в таштык-ских склепах не ранее середины I тыс. н. э., позволяет датировать его несколько иначе [Вадецкая, 1999. С. 75], поэтому, учитывая всю противоречивость датирования клада по отдельным «реперным» предметам, наиболее результативным приемом определения абсолютного и относительного времени закладки клада может быть сличение содержимого ряда кладов одной эпохи.

Заключение

Территориальное своеобразие размещения котлов из «случайных» находок и в составе кладов локализуется в нескольких районах. Одним из них являются северо-восточные территории Среднего Енисея (см. рис. 1). Это среднее течение долины р. Кан в окрестностях с. Терское. Другие территории локализации находок котлов расположены на северо-западе -от Косогольских озер до среднего течения р. Июс. Также можно говорить и о наличии южной территории распространения таких находок. Она локализуется в основном от Аскизской степи до левобережья Енисея на этом участке. Особенности такого помещения котлов у населения Евразии эпохи ранних кочевников обусловливалось целым рядом особенностей хозяйствования и логистики. В частности котлы гуннского времени, как правило, тесно связаны с гидрографическим фактором. Такие находки происходят преимущественно из пойменных зон небольших рек, ручьев и закрытых водоемов, включая озера и болотные топи [Менхен-Хейфель, 2014. С. 151-154; Красильников, 2019. С. 270]. Это было обусловлено особенностями расположения зимников и откочевкой с них в начале весеннего сезона на летние стоянки. Именно в этот период, по мнению некоторых исследователей, на этих территориях совершались обряды «оставления инвентаря», за которым предстояло вернуться к следующей зимовке [Менхен-Хейфель, 2014. С. 157-158].

В целом территориальная «плотность» размещения кладов и тайников Среднего Енисея существенно меняется в направлении с юга на север (см. рис. 1). Однако это характерно для всей территории долины Среднего Енисея, тогда как долины рек Кана, Абакана, Сыды - притоков Среднего Енисея, в сравнении с Горным Алтаем не располагали возможностями кочевания по «вертикали». Вероятно, именно это обстоятельство обусловило высокую концентрацию и территориальную плотность расположения кладов в долинах указанных малых рек, в основном в «горизонтальном» территориальном «контексте». Аналогичная топография характерна и для еще более многочисленных случайных находок отдельных котлов в долине Среднего Енисея и его основных притоков (см. рис. 6).

Исходя из количественного критерия комплектности, клады с котлами эпохи металла Среднего Енисея можно разделить на несколько групп. Первая из них - это достаточно большекомлпектные клады (Июсский, Косогольский, Саяногорский, Первый Баланкульский клады), включающие несколько сотен предметов. Вторую группу кладов можно определить как среднекоплектные клады (Идринский, Первый Джиримский, Сапоговский, Первый Терский, Третий Терский, Третий Уйбатский, Пятый Биджинский), в состав которых входило от одного до нескольких десятков предметов. Третьей категорией кладов являются малокомплектные собрания, включающие лишь несколько предметов (Пригорский, клад с острова Гладкий, Второй Потрошиловский клады, и клады у с. Летник и улуса Аев).

Подводя итоги, отметим несколько выявленных вариантов котлов и кладов эпохи палео-металла на Среднем Енисее, среди них: самодостаточность котла при сокрытии его в качестве клада (Аевский, Шалаболинский, Красноярский, Второй Потрошиловский клады и клад у с. Летник); котел как одно из вместилищ предметов клада (Июсский, Баланкульский клады, клады у аала Сапогов и с острова Гладкий); целые котлы малых размеров как часть предметного комплекса клада; обломки котлов в составе кладов (Первый Джиримский клад, клад к аала Сапогов); захоронение фрагментов котлов (р. Кан в 3 км северо-западнее с. Терское Канского района Красноярского края).

Сходство предметного комплекса целого ряда кладов в котлах (Июсский, Пригорский, Первый Баланкульский клады и клад из аала Сапогов) позволяет синхронизировать эти комплексы (см. рис. 6). Длительность бытования традиции закладки кладов в котлах из цветного металла в целом укладывается в достаточно обширный хронологический интервал – от конца I тыс. до н. э. до середины I тыс. н. э.

Received

27.11.2020

Список литературы Котлы и клады Среднего Енисея эпохи раннего железа

- Балонов Ф. Р. Этюд о кладах // Клейн Л. С. Археологическая типология. Л: Изд-во АН СССР, 1991. С. 315–337.

- Бородовский А. П., Ларичев В. Е. Июсский клад (каталог коллекции). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. 120 с.

- Бородовский А. П., Оборин Ю. И. Клады и тайники бронзовых предметов с железными инструментами гунно-сарматского времени Среднего Енисея с железными предметами // Вестник НГУ Серия: История, филология. 2018. Т. 17. № 7: Археология и этнография. С. 86–98. DOI 10.25205/1818-7919-2018-17-7-86-98

- Вадецкая Э. Б. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. СПб.: Петербургское востоковедение, 1999. 312 с.

- Гарден Ж. К. Теоретическая археология. М.: Прогресс, 1983. 296 с.

- Давыдова А. В., Миняев С. С. Художественная бронза сюнну. Новые открытия в России. СПб.: Гамас, 2008. 120 с.

- Девлет М. А. Сибирские поясные ажурные пластины II в. до н. э. – I в. н. э. // САИ. М.: Наука, 1980. Вып. Д4-7. 66 с.

- Каменецкий И. С., Маршак Б. И., Шер Я. А. Анализ археологических источников (возможности формализованного подхода). М.: Наука, 1975. 174 с.

- Красильников К. И. Закрытый сакральный гуннский комплекс Мечетное-2 на Донбассе (предварительный обзор) // Древности Восточной Европы, Центральной Азии и Южной Сибири в контексте связей и взаимодействий в евразийском пространстве (новые данные и концепции). СПб.: Изд-во ИИМК, 2019. Т. 1: Древняя Центральная Азия в контексте евразийского культурного пространства (новые данные и концепции). К 90-летию со дня рождения патриарха евразийской археологии Вадима Михайловича Массона. С. 269–271.

- Левашева B. П., Рыгдылон Э. Р. Шалаболинский клад бронзовых котлов, хранящийся в Минусинском музее // КСИА. 1952. Вып. 43. С. 132–137.

- Макаров Н. П. Археологические клады из фондов Красноярского музея как источник по мировоззрению древних и традиционных обществ // Интеграция археологических и этнографических исследований. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2013. Т. 2. С. 79–82.

- Мартынов А. И. Памятники и отдельные находки предметов скифо-сарматского времени в Томско-Енисейском лесостепном районе // Изв. лаборатории археологических исследований. Кемерово: Изд-во КГПИ, 1983. Вып. 6. С. 4–89.

- Мехен-Хельфен О. История и культура гуннов. М.: Центрполиграф, 2014. 478 с.

- Нащекин Н. В. Косогольский клад // АО 1966 г. М.: Наука, 1967. С. 163–165.

- Оборин Ю. В., Савосин С. Л. Китайские бронзовые зеркала. Каталог случайных находок. Красноярск; Москва: [б. и.], 2017. 527 с.

- Павсаний. Описание Эллады. СПб.: Алетейя, 1996. Т. 1, кн. 1–4. 336 с.

- Пшеницына М. Н., Хаврин С. В. Исследование металла клада литейщика Ай-Дай (тесинская культура) // Древняя металлургия Саяно-Алтая и Восточной Азии. Абакан: Эхимэ, 2015. С. 70–74.

- Силлаиный мудом: Силла ванныный хёнсонгва чонгэ (Погребения силласцев: формирование и развитие ванских курганов Силла): Каталог выставки. Кёнджу: Изд-во Гос. музея Кёнчжу, 1996. 156 с. (на кор. яз.)

- Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. М.: Наука, 1992. Т. 10. 494 с. (Серия: Археология СССР)

- Хазанов А. М. Очерки военного дела сарматов М.: Наука, 1971. 172 с.

- Хазанов А. М. Избранные научные труды. Очерки военного дела сарматов СПб.: Изд-во Филол. фак. СПбГУ, 2008. 294 с.

- Членова Н. Л. Следы копыт «скифских» коней // Итоги изучения скифской эпохи Алтая и сопредельных территорий: Материалы Междунар. науч. конф. Барнаул, 24–27 марта 1999 г. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1999. С. 231–234.

- Pokutta D., Borodovsky A., Oleszczak L., Toth P., Liden K. Mobility of nomads in Central Asia: chronology and 87Sr / 86Sr isotope evidence from the Pazyryk barrows of Northern Altai, Russia. Journal of Archaeological Science: Reports, 2019, vol. 27, p. 1–13.

- Tsveendoj D., Saarulbuyan J. Treasures of the Hiungnu. Culture of Xiongnu, the first Nomadic Empire in Mongolia. Ulanbaatar, Institute of Archaeology Mongolian Academy of Science, National Museum of Mongolia, 2011, 297 р.