Кожимское поле 2004 года

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149127728

IDR: 149127728

Текст статьи Кожимское поле 2004 года

ПОД ЭГИДОЙ ФЦП «ИНТЕГРАЦИfl»

КОЖИМСКОЕ ПОЛЕ 2004 ГОДА

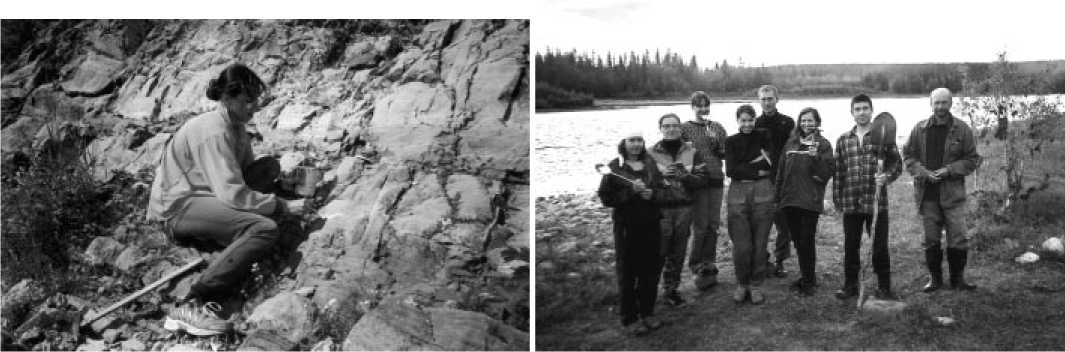

В поле наш отряд, состоявший из 11 человек, выехал 12 июля. 13 июля, после многочасовой тряски в машинах и ориентировании на местности (где бы пересечь реку?), мы, наконец, прибыли на месторасположение базового лагеря. К счастью, до нас здесь уже когда-то стоял отряд геологов, и потому в наследство мы получили довольно хорошо оборудованное место для костра с крепкими березовыми перекладинами. Осталось только натаскать из близлежащего леса дрова.

Трaвa в лесу была по колено, а лес казался огромным и непроходимым из-за поваленных деревьев — сделаешь пару шагов вглубь и никогда не найдешь дорогу обратно. Правда, в скором времени здесь появились тропинки, а потом и вовсе эта часть леса стала напоминать городской парк.

Вечер первого дня прошел в распаковке вещей (и их поиске по всему лагерю), приготовлении ужина на скорую руку и установке палаток. Мы, студенты, которые впервые были в устье реки Сывью, с любопытством осматривали горную панораму, раскинувшуюся вдоль реки, одновременно отбиваясь от туч обрадованных комаров и мошек. В наступивших сумерках я, всматриваясь в скальные выходы нa правом берегу Кожима, пыталась угадать, какой же из них является “ᴍᴏᴎᴍ” обнажением, на котором предстояло работать весь полевой сезон со студенткой-геологом Сашей пряженная работа на обнажении, протяженность которого составляла не менее 1,5 км. Нужно было отмарки-ровать разрез, отобрать литологические и палеонтологические пробы, а также пробы на радиоуглеродный анализ. К сожалению, мне не довелось побывать на этом обнажении, однако моя младшая коллега Саша, вернувшись, сказала, что это сaмое мощное обнажение, которое она здесь видела.

В один из дней я имела возможность побывать на обнажении, где моя однокурсница Оля Баскакова собирала коллекцию брахиопод для своей дипломной работы. В лесу, где она работала, я, по аналогии со своим разрезом, ожидала увидеть мощные выходы среднедевонских отложений. Через полчаса крутого подъема вверх и бесконечного перешагивания через полусгнившие стволы я с изумлением увидела, что за гордыми названиями “обнажение 109, 110…” и т. д. скрывались всего лишь небольшие каменные выступы, обильно поросшие со всех сторон моховым покровом с кустарничками черники и огороженные стволами сваленных деревьев. Около каждого такого обнажения нaс с восторженным гулом встречали целые тучи комаров и мошки. После этого я по достоинству оценила не только труд моей одногруппницы, которая смогла собрать внушительную коллекцию брахиопод на таких маленьких выходах, но и работу геологосъемщиков, пробные канавы которых зияли на склоне леса через каждые несколько метров.

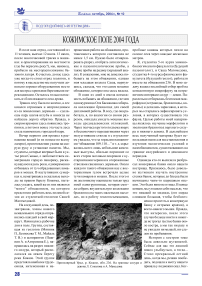

fl, студентка 5-го курса химикобиологического факультета (будущий палеонтолог), и Саша Магомедова, студентка 4-го курса физического факультета (будущий геолог), работали вместе на обнажении 236. В мою задачу входил послойный отбор проб на конодонтовую микрофауну нa пограничном интервале силур — девон. Параллельно отбиралась бентосная макрофауна (остракоды, брахиоподы, кораллы) и делались зарисовки, в которых мы старались зафиксировать условия, в которых существовала эта фауна. Целью работы моей нaпарни-цы являлось изучение морфологии и эволюции брахиопод верхнего силура и нижнего девона. В дальнейшем весь полученный материал будет использован нaми для восстановления и изучения экологических условий и палеобиоценозов, существовавших на границе силурийского и девонского периодов.

Однажды кто-то вылизал и разбро-сaл консервные банки около нашего кострища. Признаюсь, было довольно жутковато изучать внутренние стенки банок, которые до блеска были вычищены чьим-то шершавым языком. Это были явно не птицы. В конце концов, мы утешили себя мыслью, что это никакой не медведь (его морда слишком большая, чтобы безболез-

Магомедовой.

На следующий день, позавтракав, члены нашего немаленького отряда отправились каждый в свой маршрут. Начинались рабочие дни в поле. Группа, состоящая из геологов (Мянник П., Безносова Т. М., Майдль Т. В.) и аспирантов (Паш-нин А. и Антропова Е.), направилась на разрез нижнего силура, который рaспо-лагался на левом берегу реки Кожим. Этой группе предстояла наиболее трудоемкая, интенсивная и на-

Приполярный Урал, р. Кожим, обн. 236. На границе силура и девона Л. Соколова и А. Мамедова

ненно пролезть в консервную банку с острыми краями), a всего-навсего мыши. Правда, что интересно, после этого случая больше никто и никогда не трогал пустые банки около костра, а мы так ни разу и не увидели ни мышей, ни следов их пребывания.

История с костром тоже была довольно жутковатой. Сейчас для нас это лишний повод улыбнуться, а тогда... Стоял прекрасный летний день, когда мы, решив пообедать, подошли к месту нашего привала у подножия скал. Ког-

да я вернулась с чайником, полным ко-жимской воды, меня встретил встревоженный шепот Саши: “Кто-то передвинул кострище к воде”. “Ну да?!” — ответила я исключительно из чувства противоречия, хотя место костра, действительно, стало заметно ближе к воде. Мысли со скоростью экспресса пронеслись в моей голове: “Кто это мог быть? Да и зачем кому-то передвигать наш костер! Абсурд! Передвинули камни, хорошо, но зачем они еще и пепел перетащили?” Здесь на меня, наконец, снизошло озарение. Никто и не думал передвигать наш костер! Просто ночью прошел хороший дождик (под него так сладко спалось), уровень воды в Кожиме поднялся, слегка подтопив наш берег, и мы получили таинственное перемещение нашего кострища ближе к воде. Вот так в древности, наверное, и рождались легенды о духах и привидениях.

По сравнению с другими кожимс-кими разрезами обнажение 236 считается изученным довольно полно и детально. В 1979 г. именно здесь проводилась рабочая встреча специалистов, занимающихся изучением литологии, палеонтологии и стратиграфии девонских отложений, которая подтвердила стратиграфическую полноту и важность этого разреза для детальной стратиграфии и корреляции верхнесилурийских и нижнедевонских отложений.

И тогда было принято решение о проведении здесь Всесоюзного геологического семинара, который состоялся в 1983 г. Однако для нас было особенно ценным то, что это обнажение изучала наш научный руководитель Безносова Татьяна Михайловна. Для того чтобы помочь студентам, начинающим на практике осваивать стратиграфию и палеонтологию, Т. М. Без- носова, П. Мянник и Т. В. Майдль обновили часть маркировки на обнажении. Но собственный слишком плотный график исследований не позволил нашим наставникам завершить свою работу, и в дальнейшем мы продолжили самостоятельно изучать верхнесилурийские и нижнедевонские отложения. Тем не менее нас всегда поддерживали советом.

Особенно я хочу поблагодарить за помощь Пэпа Мянника, который удивительно тонко понимал все мои неумело сформулированные вопросы по литологии и стратиграфии, доступно и точно объясняя сущность и причины всех удивительных явлений, которые я наблюдала, работая на обнажении. Так, например, я узнала, в каком случае массивные известняки могут переходить в тонкоплитчатые и как линзовидные слои могут изменять мощность пачки. fl столкнулась с этим явлением, когда изучала третью пачку овинпармского горизонта девонской системы. Толщина этой пачки никак не укладывалась в рамки той мощности, которая была обозначена в путеводителе, создавалось впечатление, что часть слоев просто исчезла. После беседы с Пэпом, которая закончилась наставлением: “ …поэтому при изучении слоя обязательно нужно постараться пройти по всей его протяженности!”, все стало на свои места. Бывает же такое!

fl считаю себя счастливым человеком, так как мне довелось в этом году работать на обнажении, где вскрывается почти непрерывная последовательность слоев, а сохранность разнообразной и обильной фауны практически идеальная. Мне есть с чем сравнивать. Свое первое поле я провела, знакомясь с верхнеордовикскими и нижнесилурийскими порода- ми, сложенными, как правило, доломитами или сильно доломитизирован-ными известняками, которые изобиловали органическими остатками, но в лучшем случае это были перекристаллизованные фрагменты брахиопод и другой фауны. Тогда я часто слышала: “Фауна есть, но она совершенно неопределима”. Вот где на первый план выходит микрофауна (и мои конодонты в том числе), которая более устойчива к метаморфизации пород, чем макрофауна. Впрочем, там довольно неплохо были представлены строматопороидеи и крупные крино-идеи, изучив которые, я узнала, как могут влиять условия окружающей среды на живые организмы.

Для нас полевой сезон закончился 14 августа. К этому времени мы с Сашей полностью выполнили поставленные перед нами задачи. В общей сложности мной было собрано 56 проб на конодонты, коллекция макрофауны, а моя напарница собрала представительную коллекцию брахиопод.

Нам повезло: когда мы уезжали, стояла солнечная погода, хотя уже давно наступил период дождей, и вещи в палатке были постоянно слегка влажными. Остальная часть отряда выехала только 22 августа. Рассказывали, что в последнюю ночь вода в кружках на улице замерзла — верный признак того, что на Приполярном Урале зима уже начала делать первые, еще робкие попытки вступить в свои права.

В заключение хочется поблагодарить руководство Института геологии за предоставленную возможность выехать в поле.

Студентка 5-го курса химикобиологического факультета СыктГУ Л. Соколова

Е. Антропова

Отряд готов к работе