Кожные и венерические болезни в некоторых произведениях живописи из коллекции Саратовского государственного художественного музея имени А. Н. Радищева

Автор: Утц С.Р., Шерстнева В.Н., Пашкова Л.В., Галкина Е.М., Персашвили М.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Кожные болезни

Статья в выпуске: 3 т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается связь дерматовенерологии с искусством на примерах нескольких художественных полотен европейской и русской живописи из фонда Саратовского государственного художественного музея имени А. Н. Радищева. Приводятся особенности художественных способов изображения заболеваний кожи в разные исторические эпохи. Знакомство с подобными произведениями «художественной диагностики» может использоваться в учебном процессе и имеет познавательное, воспитательное и социальное значение.

Искусство, картины, кожные болезни, медицина, музеи, художники

Короткий адрес: https://sciup.org/14918011

IDR: 14918011

Текст научной статьи Кожные и венерические болезни в некоторых произведениях живописи из коллекции Саратовского государственного художественного музея имени А. Н. Радищева

Международный неврологический журнал 2007; 5 (15).

всегда интересовали персонажи с необычной внешностью, с проявлениями различных заболеваний и патологий [1, 2]. Ярким примером могут служить десятки рисунков великого Леонардо да Винчи (Кодекс Леонардо, 1478–1519), атлас рисунков болезней кожи Жана Алибера (1828), которые не только представляли произведения искусств, но давали понятие о клинической картине заболеваний.

В эпоху Возрождения — времени расцвета науки, поэзии и искусства — дерматозы служили художникам сюжетной канвой на фоне приукрашенной реальности, парадной пышности одежды, обстановки, торжественности и красоты мира [3, 4].

С развитием медицины и медицинского образования, накоплением объективных знаний о человеке и его болезнях, распространением позитивистской философии изменился подход художников к этой теме. Замечательный голландский живописец XVII в. Рембрандт оставил потомству несколько картин на темы анатомического театра, на которых изображен процесс обучения студентов, присутствующих на публичных лекциях, где происходило вскрытие трупов с комментариями и демонстрацией органов («Урок анатомии доктора Тульпа», 1632) [5, 6].

В XIX в. в искусстве на смену романтизму пришел реализм с его стремлением к точности, правдивости, достоверности. Художники стремились не только отразить на своих полотнах реальный мир, вызвать жалость и сочувствие к больным и уродливым страдальцам, но и подчеркнуть контраст добра и зла, возвышенного и низменного цветовой гаммой и светом. Примером является картина Бернардине Луине (1480-1530) «Дочь Ирода с головой Иоанна Крестителя». Согласно легенде, Иоанн был обезглавлен по настоянию Саломеи — падчерицы царя Ирода, который прославился жестокостью. Мифология приписывает ему уничтожение всех младенцев при известии о рождении Христа [7]. Чтобы подчеркнуть его зловещую сущность и усилить отталкивающий эффект, художник написал портрет Ирода темными красками с обезображивающей опухолью — фибромой или бородавкой на крупном мясистом носу. В контрасте с этим образом представлен Иоанн — олицетворение кротости, добра и святости.

В разные исторические эпохи атрибуты художественного способа изображения пороков общества и связанных с ними заболеваний кожи имели не только эстетическое, но и социальное значение.

В XX в. немецкий художник Отто Дикс (1891-1962) пишет картину «Семь смертных грехов» (год создания 1933), где объединяет человеческие мерзости, олицетворяя чванство, зависть, клевету, жестокость, тиранию, обжорство, разврат [8]. Внимание наблюдателя приковывает изображение проститутки с первичной сифиломой на верхней губе и персонаж, на щеках которого имеются разрастания, напоминающие кондиломы.

Во всех крупных музеях мира хранятся картины как великих, так и неизвестных мастеров живописи, которые в своей изобразительной палитре использовали изменения на коже, характерные для различных дерматозов. Ряд таких полотен классической европейской и русской живописи имеется в Саратовском государственном художественном музее имени А. Н. Радищева, который принадлежит к числу старейших музеев России (открыт в 1885 г.).

Представляется интересным рассмотреть внешние проявления некоторых кожных заболеваний, отображенные на картинах из фонда этого музея (в хронологическом порядке). Наиболее ранние из подобных произведений — работы итальянских мастеров XVII в., написанные на евангельские темы.

«Страдания Иова» — большая композиция (120х170 см), выполненная одним из крупнейших представителей реалистического направления Джованни Баттисто Ланджетти (1625-1676) [9, т. 2, с. 46]. Согласно сюжету из Ветхого Завета, праведный Иов по умыслу Сатаны познал нищету и был подвергнут тяжким испытаниям. Он изображен отверженным отшельником, всем своим обликом выражающим покорность и страдания. На коже локтей, коленей, тыла кистей и стоп видны высыпания в виде узлов серовато-розового цвета и гиперпигментации. Ногтевые пластинки утолщены, отходят от ногтевого ложа, напоминают когти птицы — онихогрифоз. По легенде, Иов страдал проказой.

Другой итальянский мастер Джованни Ланфранко (1582-1647) считается автором картины «Раскаяние апостола Петра» [9, т. 2, с. 75]. В Евангелиях от Матфея, Луки и Марка повествуется о том, что Петр в ночь, когда Христа взяли под стражу, трижды от-

Ланджетти, Джованни Баттисто . Италия. “Страдания Иова” . 1666–1676 гг. Холст, масло. 120х171

рекся от него. Осознав свое предательство, апостол Петр искренне раскаялся. Он написан в позе смирения, плачущим, со слезой на морщинистой щеке, но не вызывающий сочувствия. Ланфранко показывал негативное отношение к персонажу, изобразив уродующие изменения на носу, напоминающие кисту, пустулу или мелкую фиброму .

Один из известных художников Рима, сочетавший в своем творчестве элементы классицизма и барокко, Карло Моратта представлен картиной «Святое семейство», на которой отражен период жизни Иосифа и Марии с младенцем Христом после возвращения из Египта [9, т. 2, с. 51]. Живописец создает прекрасный облик Марии, подчеркивая ее женственность, красоту. Она с нежностью и некоторой печалью смотрит на младенца, который выглядит как маленький ангел с пухлыми розовыми щечками. Иосиф же написан в профиль, темными красками, на коже лба и правой щеки видны узелки серовато-желтого цвета. Его образ остается в тени незаметным и второстепенным .

Множественные рубцы в области лба и волосистой части головы находим на полотне неизвестного итальянского художника XVII в. «Голова монаха». Кроме того, на правой щеке, коже лба и носа имеются очаги гипопигментации и шелушения. Художник, изображая старика страдальцем, возможно, хотел подчеркнуть нищенство и убогость ордена святого Франциска, распространенного в Италии.

Реализм как художественный стиль характерен и для голландского искусства XVII в. На строгом, почти нецветном портрете, написанном на дубовой доске, изображена пожилая женщина, на лбу которой слева видна липома. Кисти какого мастера принадлежит данная картина, неизвестно, она поступила в музей до революции из частной коллекции.

Несколькими десятилетиями позже известный голландский живописец Матиас Стомм написал «Поклонение пастухов» (или «Поклонение младенцу»). Мария и пастухи даны в строго реалистической, даже несколько подчеркнуто грубоватой трактовке. Родился Христос, вокруг него и Марии — свет, который отражается на лицах пастухов. На лбу и волосистой части головы одного из старцев видны неровные бугристые образования желтоватого цвета, которые можно интерпретировать как невус сальных желез Ядассона.

Наиболее ранняя из рассматриваемых работ русской школы — портрет императора Павла. Его называли «русским Гамлетом», он не был любим матерью — Екатериной Второй. Царствовал недолго — 4 года и был убит в результате дворцового переворота. Автор портрета, неизвестный художник XVIII в., являлся современником российского самодержца с трагической судьбой. Все прижизненные изображения Павла, даже парадные портреты, передают его облик достаточно правдиво, без льстивого приукрашивания, нередко подчеркивая его несимпатичную внешность [10]. На этом портрете мы видим у императора седловидный нос.

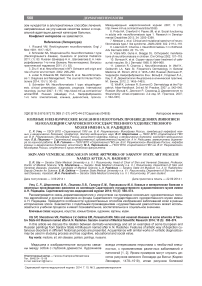

На художественном полотне кисти М. П. Боткина (1839-1914) «Голова старика» написан старый человек с потухшим взглядом, глубокими морщинами на лбу, множественными узелковыми элементами коричневого цвета на веках. На щеке и верхней губе художник изобразил несколько выступающих над окружающей кожей кератом сероватого цвета.

Произведения другого русского автора Ф. А. Бронникова (1827-1902) отличаются большой правдиво-

Ланфранко, Джованни. Италия . Годы жизни 1582–1647. “Раскаяние апостола Петра” . Холст, масло. 130х95

Моратта, Карло . Италия. Годы жизни 1625–1713. “Святое семейство” . Холст, масло. 104х132,5

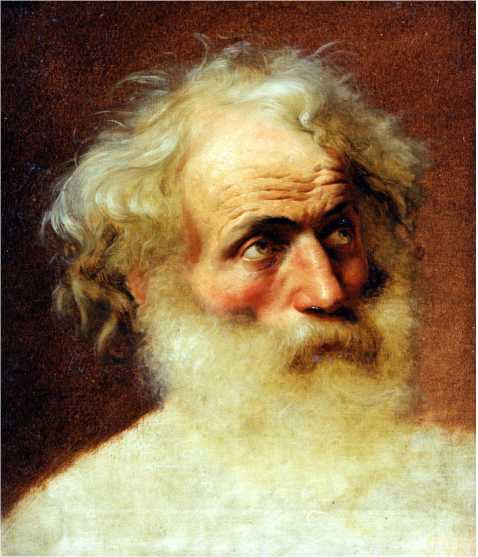

стью, точностью, даже натурализмом [11]. Его полотна «Голова старика в шапке», «Мужская голова» и «Голова старика» объединяет сюжетная канва: персонажи разные, но везде художник дает описание старости с ее немощью, неухоженностью, грустью и болезнями. На первом полотне четко прописаны признаки пиодермии в области верхней губы и подбородка пожилого мужчины, характерные для сикоза. На второй картине у старца на правой щеке пигментный невус с неровными четкими краями. Множественные изменения на волосистой части головы, напоминающие себорею или микотическое поражение, изобразил живописец на картине «Голова старика».

Стомм, Матиас . Голландия. Годы жизни 1600–1650. “Поклонение пастухов” . Холст, масло. 102х128,5

Неизвестный художник . Италия. XVII в. “Голова монаха” . Холст, масло. 98х81,5

Неизвестный художник . Голландия. Середина XVII в. “Портрет пожилой дамы” . 1610 г. Дерево, масло. 61,5х50,6

Неизвестный художник . XVIII в.

“Портрет императора Павла I” . Холст, масло. 82х65

М. П. Боткин . Годы жизни 1839–1914. “Голова старика” . Холст, масло. 43х36

Ф. А. Бронников . Годы жизни 1827–1902. “Голова старика в шапке ”. Бумага на холсте, масло. 44,5х37

Ф. А. Бронников . Годы жизни 1827–1902. “Мужская голова” . Этюд. Бумага, масло. 20х14

Ф. А. Бронников . Годы жизни 1827–1902. “Голова старика”. Холст, масло. 48х38

Волосы тусклые, клочковатые, «припудрены» желтыми чешуйками. В височной области и на левой щеке буроватого цвета очаги поражения с единичными пустулами, корками и шелушением.

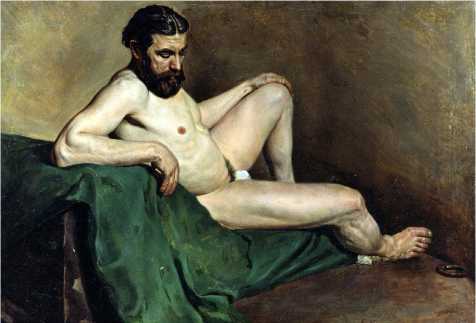

При открытии Радищевского музея из Императорской Академии художеств поступило около десятка картин, изображающих натурщиков и представляющих учебные работы студентов Академии. Автор полотна «Натурщик» Александр Виллевальде (рис. 12)

увидел у мужчины признаки экземы на коже кистей и стоп (эритему, эрозии, корки), а также изменения ногтевых пластинок [12, т. 1, с. 207].

Другой выпускник Академии художеств Александр Клевезат создал «Портрет старой дамы», написанный с особой тщательностью и вниманием к облику пожилой женщины в воздушном кружевном чепце и с медалью на черном траурном платье, возможно полученной за участие в сестринском движении во

А. Б. Виллевальде . “Натурщик” . 1879 г.

Холст, масло. 73х106.

А. Клевезат. “Портрет старой дамы” . 1857 г. Холст, масло. 83х66,5

время русско-турецкой войны (1877-1878). Необыкновенная точность реализма просматривается в изображении тонкого рисунка кружева, наградной ленты и невуса на подбородке [12, т. 1, с. 262].

На картине известного русского художника Василия Дмитриевича Поленова (1844-1926) — правитель Венеции — дож. На коже носа, лба видны очаги рубцовой атрофии, распространяющиеся по центру лба на волосистую часть головы и напоминающие «удар саблей». Возможно, мастер отразил на полотне признаки склеродермии, существовавшие у натурщика.

Нельзя обойти вниманием работу Михаила Нестерова — этюд картины «На Руси», изображающей мальчика-подростка, худого, с нескладной фигурой [13]. Автор написал его светлыми, почти белыми с розоватым оттенком красками, стремясь подчеркнуть слабость, бледность ребенка. Волосы на голове мальчика редкие, местами отсутствуют, на лбу рубец белого цвета — результат травмы или проявление склеродермического процесса.

Для «художественной диагностики» выбрано только несколько произведений, написанных русскими и европейскими художниками реалистиче-

В. Д. Поленов. “Венецианский дож” . 1874 г. Холст, масло. 55,5х46,5

М. В. Нестеров. “На Руси”. Этюд для картины “На Руси”. 1914–1916 гг. Холст на картоне, масло. 67,3х32,5

ского направления, которые можно использовать в учебном процессе. Рассматривая картины великих мастеров живописи, студенты не только считывают клинические признаки и проводят дифференциальный диагноз различных дерматозов, но и знакомятся с прекрасным миром искусства разных исторических эпох, расширяют свой кругозор, становятся духовно богаче и понимают все величие и ценность наследства, оставленного нашими предками.

Список литературы Кожные и венерические болезни в некоторых произведениях живописи из коллекции Саратовского государственного художественного музея имени А. Н. Радищева

- Chacon A., Ledon J., Franca K., Nouri K. Dermatologic art critiques: From the Louvre museum and more. J of the Amer Acad of Derm 2013; 68 (4): AB 33

- Strauss R.M., Marzo-Ortega H., Goulden V. Skin abnormalities in the National Portrait Gallery. J of the Eurn Acad of Derm and Vener 2004; 18 (5): 566-568

- Rees J.L. Teaching and Learning in Dermatology: From Gutenberg to Zuckerberg via Way of Von Hebra. Acta Derm Ve-nereol2013;93: 13-22

- Mostow E.N. The "ABCs" of dermatology: using art, bird-watching, and computers to enhance the teaching and learning of dermatology. Clinics in Derm 2008; 26: 97-99

- Espinel C.H. A medical evaluation of Rembrandt: His self-portrait: ageing, disease, and the language of the skin. Lancet 1997; 350 (9094): 1835-1837

- Gibson L. Forensic art and crime solving: a potential role for dermatologists. Clinics in Dermatology 2012; 30: 360-363

- Мифологический словарь/гл. ред. Е.М. Мелетенский. М.: Совет, энциклопедия, 1990; с. 247-248

- Otto Dix (1891-1969). In: Soviet Encyclopedic Dictionary. M.: "Soviet encyclopedia. 1980; p. 395 (OTTO Дике (1891-1969). В кн.: Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1980; с. 395

- Зарубежное искусство: каталог. Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева, 2008

- Пашкова Л.В. Малоизвестная картина М.Ф. Квадаля «Коронация Павла I и Марии Федоровны» из собрания Саратовского государственного художественного музея имени А. Н. Радищева. В кн.: Экспертиза произведений изобразительного искусства: I научная конференция. М., 1996; с. 87-92

- Pashkova L.V. Russian Italian Bronnikov Fedor. Golden Palette (Moscow) 2010; 3:8-16. Russian (Пашкова Л. В. Русский итальянец Федор Бронников. Золотая палитра (Москва) 2010;3:8-16

- Русская живопись XVIII -начала XX века: каталог. Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева. Москва, 2004

- Долгополое И. Мастера и шедевры. М., 1987;2:612-616.