Козороговская каменная башня Окольного города Великого Новгорода

Автор: Гайдуков М.П.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 226, 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья представляет собой научную дискуссию хорошо сохранившийся архитектурный памятник - каменоломенную башню Козорог, встроенную в вал. Автор исследовал останки башни на испытательных площадках в 2009-2010 гг. Башня сохранилась до 6 м от ее первоначальной высоты, что превышает все изученные башни Окольной оборонительной стены. По-видимому, башня является одной из тех немногих сооружений с сохранившимся коридором и, возможно, задней дверью, обращенной к городу. Четкая статиграфия и довольно хорошо сохранившиеся каменные сооружения делают башню Козорога своего рода экспериментальными объектами. Необходимо поставить вопрос о его сохранении с точки зрения использования его в качестве музейного объекта.

Новгород великий, оборонительные сооружения, архитектурная археология, козороговская башня

Короткий адрес: https://sciup.org/14328459

IDR: 14328459

Текст научной статьи Козороговская каменная башня Окольного города Великого Новгорода

Каменные башни новгородского Окольного города – один из наиболее значительных памятников средневекового фортификационного зодчества Северо-Запада России. Период наивысшего расцвета Новгородской боярской республики в XIV в. отмечен рядом знаковых событий, в числе которых – сооружение монументальных каменных башен, символизировавших могущество и независимость Новгорода и всей Новгородской земли в целом.

В 1391 г. начинается централизованное строительство каменных проезжих башен в валу Окольного города, в конце каждой новгородской улицы: «… Новго-родци взяли сребра 5000 у Святей Софьи съ полатей, скопленiя владычня Aлек-сеева, и разделиша на пять концевъ, по 1000 на конець; и изставиша костры каменыи, по обе стороне острога у всякой улици» (ПСРЛ, 1848. С. 98). Летописное сообщение 1502 г. свидетельствует о частичном разрушении каменных башен XIV в. и строительстве новых деревянных стрельниц на старых каменных основаниях: «Повелениемъ великого кн(я)зя Ивана Васил(ь)евича всеа Руси поставлен быс(ть) древяныи Великии Новгород по старому спу и стрелницы древяны, а старые камены розбили» (ПСРЛ, 2004. С. 212). Таким образом, период существования сооружений ограничивается отрезком длиной немногим более ста лет. Последующий (после 1502 г.) этап отмечен строительством новых каменных и деревянных башен, удовлетворяющих нуждам модернизированной фортификации в условиях распространения пушечного боя.

Каменные башни XIV в. в валу Окольного города изучались с начала XIX в. Первые исследования носили скорее описательный, краеведческий характер ( Болховитинов , 1808; Передольский , 1898). Археологическое изучение началось в конце 1940-х гг. XX в., а в 1960–1980-х гг. раскопки башен велись наиболее активно ( Монгайт , 1948; Алешковский , 1968; 1979; 1980; 1981; 1982). Несмотря на проведенные работы, в насыпи вала Окольного города сохранилось еще несколько подобных сооружений, почти не затронутых раскопками или вообще никогда не исследовавшихся.

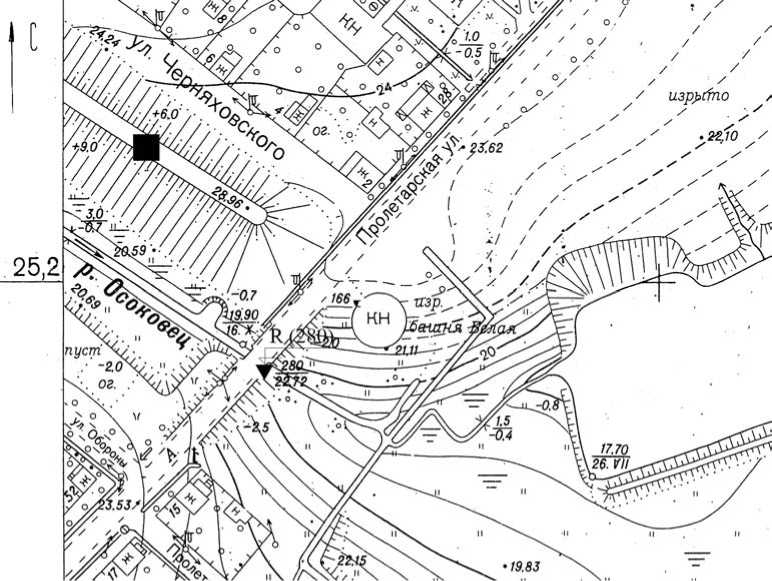

В течение двух сезонов (2009–2010 гг.) нами обследовались остатки каменной башни Окольного города на Софийской стороне, предположительно атрибутированной как Козороговская. Проведены частичная шурфовка сооружения, его обмеры, а также привязка к плану местности, фотофиксация и нивелировка (рис. 1).

Впервые остатки каменных сооружений на этом участке были обнаружены в 1936 г. Б. К. Мантейфелем при визуальном обследовании Окольного города ( Мантейфель , 1937). На участке вала в районе ул. Чернышевского (бывш. Вла-сьевская) им зафиксированы фрагменты каменной кладки, протянувшиеся на расстояние около 30 м. Aвтор исследований интерпретировал их как фрагмент каменной стены.

В дальнейшем башня фиксировалась несколькими исследователями, но археологических раскопок на ней не предпринималось. Во второй половине 1940-х гг. работу, начатую Б. К. Мантейфелем, продолжил A. Л. Монгайт (1952). При обследовании вала автор зафиксировал на его вершине каменную кладку «в виде прямого угла, с размерами стороны 1,8 м», – по-видимому, остатки верхних ярусов башни ( Монгайт , 1952. С. 17, 18. Рис. 3, 2 ).

П. М. Aлешковский на сводном плане Окольного города в 1980 г. отметил все зафиксированные им кладки на поверхности вала, а также исследованные

Рис. 1. Местоположение Козороговской башни на плане части Софийской стороны Великого Новгорода археологически остатки башен. Рассматриваемая башня на плане отмечена под № 4 и никак не атрибутирована (Алешковский, 1980. Л. 11).

Башня определена нами как Козороговская. Под таким названием в новгородских описях XVII в. фигурирует глухая деревянная башня, стоявшая на этом месте. На планах Новгорода XVIII в. здесь отмечена Козороговская улица (или переулок), отходившая от Лукиной улицы.

В «Описи Новгорода и Ладоги» 1665–1666 гг. Козороговская башня отмечается сразу после Белой (Aлексеевской) башни, в 59 саженях от нее по валу: «Башня Козороговская деревянная штиуголная глухая. Вверх и с обламами 5 сажен с четвертью. Крыта шатром вверх 4 сажени без четверти, в длину 4 сажени с четвертью, поперег тож. В башне 3 мосты, а на мостах 6 боев пушечных, 38 боев пищальных. В подошве пищальных и пушечных боев нет. В башне для всходу вверх 3 лесницы» (Кузьмина, Филиппова, 1997. С. 88). В «Описи Новгорода 29 сентября 1675 г.» есть следующее описание укреплений в этой части Окольного города: «От той же башни (Aлексеевской. – М. Г.) до Козороговской круглой башни городовые стены 59 сажен с четвертью… Башня Козороговская деревянная, штиугольная, глухая вверх и с обламами 5 сажен с четвертью, крыта шатром, вверх 4 сажени, в длину 4 сажени с четвертью, поперег тож. В той же башни 3 мосты, а на мостах 6 боев пушечных, 38 боев пищальных, в подошве пищальных и пушечных боев нет, в башни для всходу вверьх 3 лесницы» (Мон-гайт, 1952. С. 123).

Расстояние от внешней стены восточного пилона исследуемой башни до Белой башни составляет 130 м (рис. V, см. цв. вклейку). Для пересчета расстояний, данных в письменных источниках, взяты косая (248 см), великая (244 см), греческая (230,4 см) и царская (197,4 см) сажени. В результате расстояние составило 146, 144, 135 и 116 м соответственно. Больше всего подходит вариант греческой сажени: расстояние максимально близко к современному. Однако к концу XVII в. эта мера уже мало употреблялась. Вариант с великой саженью более подходит по времени, но здесь есть погрешность в 15 м. Промеры с другой стороны, от Воздвиженской башни, были бы менее точны, т. к. тогда пришлось бы взять за основу Прусскую башню, фиксируемую во всех документах, а это неминуемо привело бы к большой погрешности.

Башня зафиксирована также на нескольких планах Новгорода XVII в. На шведском плане 1611 г., а также на его реплике 1672 г. башня отмечена, как и на плане Э. Пальмквиста, где, однако, показана чуть южнее, чем расположена в действительности ( Янин , 1999. Рис. 1; 3; 4). На более поздних планах башня отсутствует. Необходимо заметить, что Козороговской улицы (или переулка) на планах XVII в. нет, этот проезд появляется в качестве тупика Лукиной улицы только на позднейших планах («Новъградъ съ ситуациею» из РГAВМФ). На планах 1746 и 1762 гг., а также на плане Новгорода из РГВИA, улица показана, отмечена как «Козорогова» и упирается в вал. Башня на всех планах XVIII в. отсутствует ( Там же . Рис. 23; 26; 28; 30).

Козороговская улица археологически не изучена. Лукина улица, начинающаяся от Волхова и направляющаяся к западу, прослежена лишь на отдельных участках. Представляется маловероятным, чтобы последняя могла резко поменять свое направление и упереться в исследуемую башню. Козороговская башня была проезжей, воротной. Это показали исследования 2009–2010 гг. ( Гайдуков , 2010; Седов , 2010). Возможно предположить наличие ответвления Лукиной улицы – того самого, еще не исследованного раскопками Козороговского переулка. Факт сооружения на этом участке городских укреплений проездной башни свидетельствует о необходимости устройства именно здесь особых ворот и ведущего к ним переулка.

В источниках XIV–XV вв. Козороговская улица не упоминается. По Людину концу, в который входил этот район Новгорода, в источниках вообще мало сведений. Возможно, что Козороговская улица была вполне людной и процветающей. Возможно также, что к башне выходила какая-то другая улица, а «Козорогова» или «Козороговская» – это позднее название уже непроезжей башни, какой она стала после 1502 г. Мы все же склоняемся в пользу существования Козорогов-ской улицы в XIV–XV вв. и, следовательно, в пользу такого же первоначального названия башни и ворот.

В результате археологических исследований 2009–2010 гг. открыты остатки каменной башни на внешнем склоне вала, а также на его вершине. По характеру кладки и строительному материалу сооружение идентично башням, раскопанным A. Л. Монгайтом, М. Х. и П. М. Aлешковскими.

В 2009 г. произошло частичное оползание внешнего склона насыпи вала. В результате оползня из-под глины обнажились фрагменты каменной кладки двух пилонов проезжей башни XIV в. На этом участке (южная и юго-западная часть Людина конца) вал наиболее высокий и крутой. Его постепенное повышение начинается от Белой башни и продолжается далее на северо-запад и север. В районе древней Прусской улицы вал достигает максимальной высоты.

Сооружение представляло собой два параллельных пилона, ориентированных по линии СВ–ЮЗ с небольшим отклонением к востоку. Ширина каждого из пилонов – 2 м, ширина проездного пространства – 4 м. Облицовочным материалом для внутренней бутовой кладки служил красный ракушечник, в обоих случаях использован известковый раствор кремового цвета, характерный для новгородского каменного строительства XIV в.

Кладка внутренней части пилона представляет собой забутовку: она состоит вперемежку из плитняка, более мелких, чем облицовочные, блоков ракушечника, а также иногда встречающихся небольших валунов. Все камни обильно пролиты известковым раствором.

Шурфы 2010 г. дали новые стратиграфические данные. В связи с малыми объемами исследований не удалось получить полный разрез напластований вала, но даже полученные данные дают представление о верхних горизонтах насыпи. В начале работ было заложено два шурфа: у подножия башни (для анализа стратиграфической ситуации) и у юго-восточного угла (с целью проследить первые ряды кладки, а также фундамент сооружения). В процессе работ шурфы были соединены траншеей для получения максимально информативного фрагмента профиля вала.

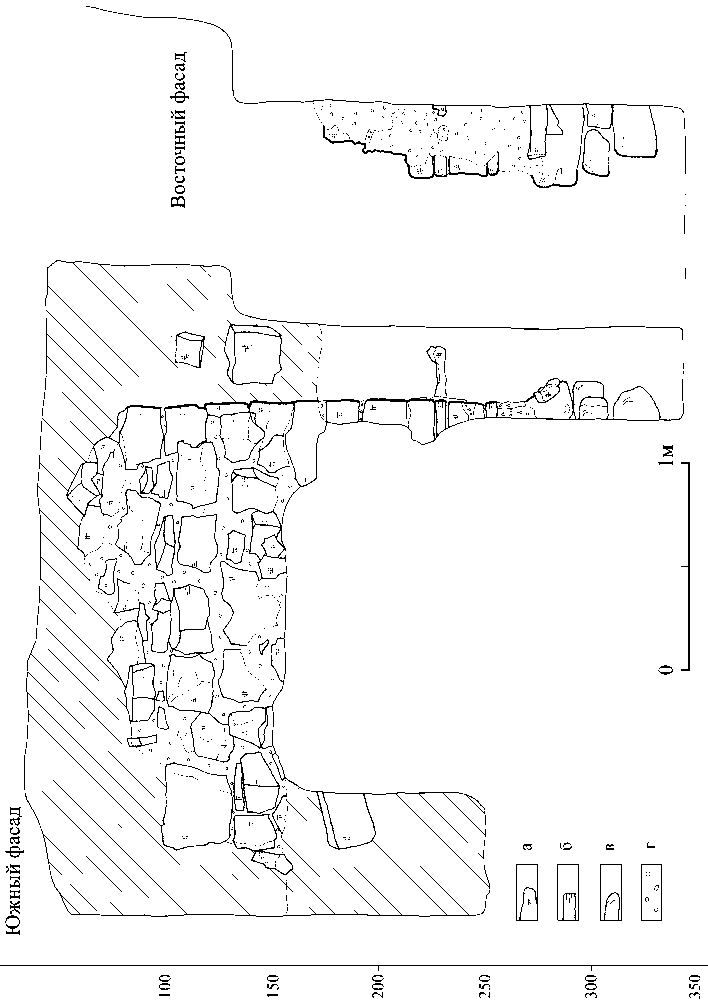

Основной шурф, заложенный у угла башни, дал интересные результаты: найден и зафиксирован внешний напольный угол башни, который в разведочных исследованиях 2009 г. только предполагался (по руинированным остаткам кладки на поверхности вала). Он показался практически сразу после начала работ и продолжался вплоть до обнаруженного ниже фундамента. Открытие фундамента сооружения также является одним из главных результатов исследований (рис. 2).

Первые фундаментные валуны обнаружены на глубине примерно 2 м от выступающих на поверхность вала блоков ракушечника. Всего прослежено три ряда валунов. По причине малой площади шурфа далее проследить фундамент не удалось. Ниже в материковой глине зафиксировано начало четвертого ряда. Фундаментные валуны некрупные, диаметром от 20 до 40 см, также был зафиксирован скрепляющий их известковый раствор.

В северном профиле шурфа хорошо прослежена четкая граница фундаментного рва. В 20 см от края пилона зафиксирована вертикальная граница между слоем заполнения фундаментного рва (мешаный слой из красно-коричневой глины и строительного мусора) и чистой красно-коричневой глиной – непосредственным телом вала. На восточной – примыкающей к валу – стенке пилона обнаружен небольшой фрагмент штукатурки или обмазки. Это важный элемент, зафиксированный также в раскопках М. Х. и П. М. Aлешковских. При исследованиях 1960–1980-х гг. фиксация обмазки на внешних стенках башен послужила одним из аргументов в пользу гипотезы о первичности башен по отношению к валу.

В нижнем стратиграфическом шурфе удалось выявить несколько строительных прослоек, а также часть напластований вала и начало рва. Зафиксированы

Рис. 2. Фасады восточного пилона Козороговской башни а – ракушеник; б – плитняк; в – валун; г – известковый раствор следующие слои: чистой материковой глины, наносной утрамбованной материковой глины (т. е. насыпки вала), мешаный слой строительства башни, тонкий мешаный слой ремонта и, наконец, верхний гумусированный мешаный слой (горизонт разрушения башни).

В нижней части профилей находится слой материковых ленточных глин. Этот слой залегает ниже уровня первичного заселения территории и не имеет следов антропогенного воздействия. Таким образом, можно сделать предположение об уровне дневной поверхности не только на момент начала строительства башни, но и на момент начала копки рва.

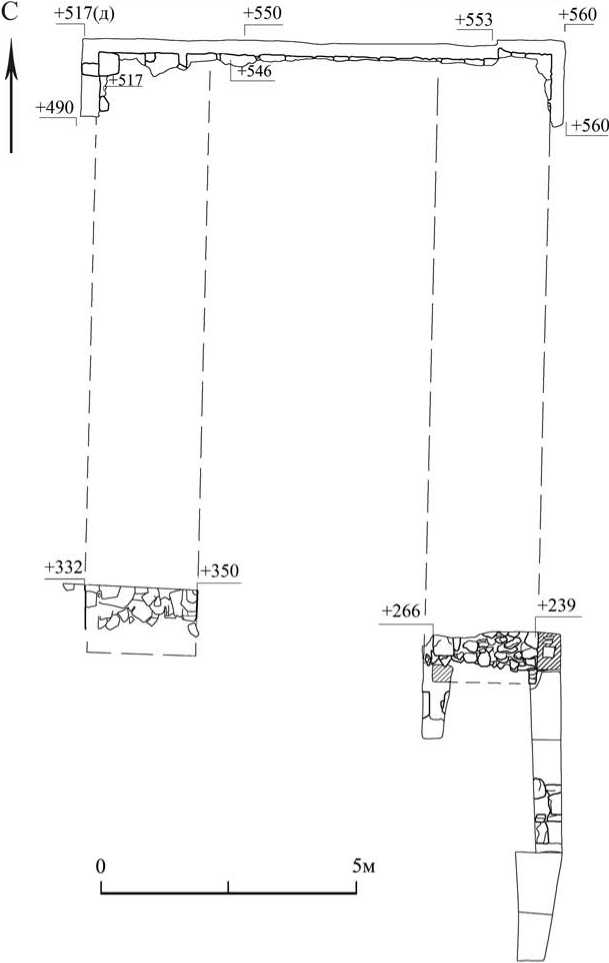

При первичном обследовании башни в 2009 г. на вершине вала были обнаружены и расчищены два «тыльных» (обращенных в сторону города) угла сооружения. В 2010 г. удалось проследить полностью сохранившуюся верхнюю кромку внутренней стенки башни, выходящую к городу. Сохранность блоков ракушечника во многих местах очень плохая, от внешнего воздействия их защищал лишь тонкий слой дерна. Длина внутренней стенки лишь незначительно превышает внешние параметры башни (толщина каждого пилона составляла по 2 м, а ширина проезда – 4 м) (рис. 3).

Вполне вероятно, что «внутренняя стенка башни» – это участок сохранившегося на этой высоте второго яруса сооружения, ранее в археологических исследованиях не фиксировавшегося. В будущем, при более масштабных работах, впервые возможно будет проследить внутренний, выходящий к городу фасад башни, а также, вероятно, конструкцию сводов и арок проезда. Сейчас о конструкциях арок и сводов можно судить лишь по остаткам усиливающих кирпичей на пилонах, а также по обрушенной плитняковой кладке в проездах башен.

Сопоставив высотные отметки начала фундамента, верхних блоков кладки пилонов и блоков ракушечника на вершине вала, можно примерно определить высоту сохранившегося сооружения – более 6 м (рис. 3). Это дает основание полагать, что перед нами одна из наиболее хорошо сохранившихся проезжих башен 1391 г.

На основании имеющихся данных трудно судить о сооружении в целом. Но можно с уверенностью говорить, что это характерный пример новгородского каменного фортификационного сооружения XIV в. Его форма, размеры и техника кладки не слишком отличаются от других исследованных башен Окольного города. Длина их, как правило, не превышает 13 м, ширина – 9 м (Коржева башня имела размеры 12,5 × 9,4 м, Федоровская – 12,15 × 9,6 м: Алешковский , 1968). Толщина каждого из пилонов, как правило, не превышала 3 м (у башни, исследованной A. Л. Монгайтом, – по 2,65 м; у Коржевой и Федоровской, по исследованиям М. Х. Aлешковского, – по 2,4 м; у Конюховой, раскопанной П. М. Aлешковским, – 2,6 м; у Славковой – 2,8 м, это максимальный размер: Монгайт , 1952. С. 23; Алешковский , 1968; Алешковский , 1979; 1981). Известные размеры проездов других башен также несколько превышают ширину проезда Козороговской башни. Конюхова имела проезд шириной 4,4 м, Коржева – 4,6 м, Федоровская – 4,8 м. Все археологически изученные башни хотя и незначительно (в пределах 1 м), но превосходили Козороговскую размерами. Более поздние источники, а также натурные исследования Б. К. Мантейфеля и A. Л. Монгайта показывают, что башни имели различные размеры, длина пилонов колебалась,

Западный пилон Восточный пилон

Рис. 3. План пилонов Козороговской башни

встречаются как довольно крупные сооружения (Коржева башня – 12,5 м), так и небольшие (Старая Ямская из раскопок П. М. Aлешковского – 9 м в длину).

О типичности исследуемого сооружения говорит и материал (красный ракушечник, плитняк, известковый раствор), а также строительная техника (облицовка прямоугольными плитами внутренней бутовой кладки). Как уже говорилось, сохранившаяся высота воротной башни составляет около 6 м, что превышает высоту всех исследованных ранее башен Окольного города. Вполне вероятно, что это одна из немногих башен с сохранившимися сводом и, возможно, тыльным, обращенным к городу, фасадом.

В дополнение необходимо отметить, что за всю историю изучения новгородских каменных башен их фасады ни разу не были прослежены. Aрки проезда, как правило, разрушались. Даже наиболее полно сохранившиеся башни представляют собой лишь два параллельных отдельно стоящих пилона. Известные реконструкции ( Кузьмина, Филиппова , 1997. Рис. 107–109) построены, как правило, на основании западноевропейских аналогов ( Zobel , 1984), а также соседних с Новгородом примеров каменного фортификационного строительства. Это говорит в пользу перспективности исследований публикуемого памятника.

На вершине вала в том месте, где предположительно находилась центральная часть башни, отмечается большой провал – вероятно, следы внутренней части башни с обвалившимся перекрытием. Расчищенное пространство этого провала могло послужить укрытием или дзотом в 1941–1944 гг. Но без дальнейшего детального исследования памятника эти предположения так и останутся умозрительными.

Настоящая публикация вводит в научный оборот хорошо сохранившийся архитектурный объект – каменную воротную башню, погруженную в вал. Четкая стратиграфия, а также неплохо законсервированные в глине насыпи вала каменные конструкции делают Козороговскую башню своеобразным эталонным объектом. Исследование башни и примыкающих участков вала предполагается продолжить. Необходимо также ставить вопрос о консервации и последующей музеефикации башни.

ЛИТЕРAТУРA

Алешковский М. Х. , 1968. Новгород. Вал Окольного города. Отчет об археологических раскопках Славковской и Федоровской башен 1391 г. на валу Торговой стороны в 1968 г. // Aрхив ИA. Р-I. № 3678.

Алешковский П. М. , 1979. Отчет об археологических раскопках башен на валу Торговой стороны Окольного города Новгорода в 1979 г. // Aрхив ИA. Р-I. № 8009.

Алешковский П. М. , 1980. Отчет об археологических раскопках в г. Новгороде на валу Окольного города в 1980 г. (раскопки башни, что против Молотковского монастыря) // Aрхив ИA. Р-I. № 8257.

Алешковский П. М. , 1981. Отчет об архитектурно-археологических исследованиях башен (Конюховой и Старой Ямской) новгородского Острога в 1981 г. // Aрхив ИA. Р-I. № 8769.

Алешковский П. М. , 1982. Отчет об архитектурно-археологических исследованиях на валу Окольного города Новгорода и Белой (Aлексеевской) башне за 1982 г. // Aрхив ИA. Р-I. № 9026.

Болховитинов Е. , 1808. Разговоры о древностях Великого Новгорода. СПб.

Гайдуков М. П. , 2010. Aрхеологические исследования Козороговской каменной башни Окольного города Великого Новгорода в 2009 г. // ННЗ. Великий Новгород. Вып. 24.

Кузьмина Н. Н ., Филиппова Л. А. , 1997. Крепостные сооружения Новгорода Великого. СПб.

Мантейфель Б. К ., 1937. Обследование оснований башен новгородского вала // НИС. Л. Вып. 2.

Монгайт А. Л. , 1948. Отчет об археологических раскопках городского вала в Новгороде Великом в 1948 г. // Aрхив ИA. Р-I. № 279.

Монгайт А. Л. , 1952. Оборонительные сооружения Новгорода Великого // Материалы и исследования по археологии древнерусских городов. М. Т. II. (МИA. № 31.)

Передольский В. С. , 1898. Новгородские древности: Записка для местных изысканий. Новгород.

ПСРЛ. СПб., 1848. Т. IV.

ПСРЛ. М., 2004. Т. XLIII.

Седов Вл. В ., 2010. Отчет о работах Новгородского архитектурно-археологического отряда ИA

РAН в 2010 г. // Aрхив ИA. Р-I. Б/н.

Янин В. Л. , 1999. Планы Новгорода Великого XVII–XVIII вв. М.

Zobel R ., 1984. Kiek in de Kok. Tallinn.

ДВЕРЬ Х В. ИЗ НОВГОРОДA(ПО МAТЕРИAЛAМ ТРОИЦКОГО XII РAСКОПA)

A. A. Kudryavtsev. A 10th-century door from Novgorod (the materials of the Troitsky excavation area XII)

В 2000 г. в Новгороде на Троицком XII раскопе, в центральном секторе усадьбы Е, расположенной на юго-западном перекрестке средневековых Пробойной и Черницыной улиц, была обнаружена деревянная дверь (яр. 28, пл. 23, кв. 1394, 1395, гл. – 444).

Дверь характеризуется небольшими размерами (94,2 × 35 × 3 см), собрана из двух досок (рис. 1; VI – см. цв. вклейку), сплоченных плоской притеской и скрепленных при помощи двух планок (шпонок). Сохранился только фрагмент одной из них, место их на двери можно реконструировать благодаря отверстиям от нагелей. Каждая планка крепилась при помощи трех нагелей, толщина которых составляет 1,5–1,7 см, что отличает эту дверь от большинства анало-

Список литературы Козороговская каменная башня Окольного города Великого Новгорода

- Алешковский М. Х., 1968. Новгород. Вал Окольного города. Отчет об археологических раскопках Славковской и Федоровской башен 1391 г. на валу Торговой стороны в 1968 г.//Архив ИА. Р-I. № 3678.

- Алешковский П. М., 1979. Отчет об археологических раскопках башен на валу Торговой стороны Окольного города Новгорода в 1979 г.//Архив ИА. Р-I. № 8009.

- Алешковский П. М., 1980. Отчет об археологических раскопках в г. Новгороде на валу Окольного города в 1980 г. (раскопки башни, что против Молотковского монастыря)//Архив ИА. Р-I. № 8257.

- Алешковский П. М., 1981. Отчет об архитектурно-археологических исследованиях башен (Конюховой и Старой Ямской) новгородского Острога в 1981 г.//Архив ИА. Р-I. № 8769.

- Алешковский П. М., 1982. Отчет об архитектурно-археологических исследованиях на валу Окольного города Новгорода и Белой (Алексеевской) башне за 1982 г.//Архив ИА. Р-I. № 9026.

- Болховитинов Е., 1808. Разговоры о древностях Великого Новгорода. СПб.

- Гайдуков М. П., 2010. Археологические исследования Козороговской каменной башни Окольного города великого Новгорода в 2009 г.//ННЗ. великий Новгород. вып. 24.

- Кузьмина Н. Н., Филиппова Л. А., 1997. Крепостные сооружения Новгорода великого. сПб.

- Мантейфель Б. К., 1937. Обследование оснований башен новгородского вала//НИс. Л. вып. 2.

- Монгайт А. Л., 1948. Отчет об археологических раскопках городского вала в Новгороде великом в 1948 г.//Архив ИА. Р-I. № 279.

- Монгайт А. Л., 1952. Оборонительные сооружения Новгорода великого//Материалы и исследования по археологии древнерусских городов. М. Т. II. (МИА. № 31.)

- Передольский В. С., 1898. Новгородские древности: Записка для местных изысканий. Новгород.

- ПсРЛ. сПб., 1848. Т. IV.

- ПсРЛ. М., 2004. Т. XLIII.

- Седов Вл. В., 2010. Отчет о работах Новгородского архитектурно-археологического отряда ИА РАН в 2010 г.//Архив ИА. Р-I. Б/н.

- Янин В. Л., 1999. Планы Новгорода великого XVII-XVIII вв. М.

- Zobel R., 1984. Kiek in de Kok. Tallinn.