KPI государственного управления безопасностью в техносфере на примере охраны атмосферного воздуха

Автор: Зализняк Елена Алексеевна, Иванцова Елена Анатольевна, Зализняк Екатерина Романовна

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Экология и природопользование

Статья в выпуске: 3 т.8, 2018 года.

Бесплатный доступ

Ограниченность природного капитала и масштабы антропогенного воздействия на все компоненты среды привели к тому, что современное общество живет «в долг» по отношению к природной среде. Экспертами отмечаются высокие позиции угроз социально-экономического развития, вызванные загрязнением атмосферного воздуха. В России, несмотря на имеющиеся данные и показатели, отражающие динамику антропогенного воздействия на природную среду, до последнего времени ощущается дефицит данных и индикаторов по экологизации экономики, характеризующих эффективность государственного регулирования в части охраны окружающей среды. В статье рассмотрены современные тенденции в сфере экологической политики России в период 2012-2018 гг. Определены основные изменения природоохранного законодательства. Проведен аналитический обзор основополагающих документов экологической политики в части охраны атмосферного воздуха. На первом этапе был проведен сравнительный анализ целей, задач и индикаторов, на втором этапе была дана оценка достижения плановых показателей, предложены направления их корректировки. Поставленные, в основополагающих документах экологической политики государства, задачи и результаты достижения ключевых показателей могут быть «мерой» результативности государственного регулирования в рассматриваемой сфере.

Экологические программы, эффективность государственного управления, охрана атмосферного воздуха, техносферная безопасность

Короткий адрес: https://sciup.org/149131443

IDR: 149131443 | УДК: 338:502.3(470.45) | DOI: 10.15688/nsr.jvolsu.2018.3.5

Текст научной статьи KPI государственного управления безопасностью в техносфере на примере охраны атмосферного воздуха

DOI:

Масштаб, распространение и скорость изменения глобальных движущих сил беспрецедентны в настоящее время. Рост населения и экономики обуславливают дестабилизацию экологических систем. Идея о том, что изменение комплексной экологической системы может вызвать неожиданные последствия, не нова: в большом количестве научных исследований показаны пороговые значения и точки перелома, с которыми могут столкнуться планетарные системы. Последнее столетие характеризуется исключительным ростом, как человеческой популяции, так и размера глобальной экономики, с населением, выросшим в четыре раза до 7 млрд человек и глобальным экономическим производством, выраженным в валовом внутреннем продукте (ВВП), увеличившемся примерно в 20 раз. Эта экспансия сопровождается фундаментальными изменениями в масштабе, интенсивности и характере отношений общества с природой [18]. В настоящее время около 86% населения мира (или 6,1 из 7,1 миллиарда человек) проживают в регионах, характеризующихся превышением спроса на природные ресурсы над возможностью природы к их самовосстановлению [27]. Способность природы компенсировать воздействия, связанные с деятельностью человечества, всегда была ограничена. Сегодня человечество использует ресурсы, для создания которых потребовалось бы 1,6 таких планет, как Земля. По состоянию на 2018 год национальные стратегии и инициативы, связанные с переходом к рациональным моделям потребления и производства, имеют в общей сложности только 108 стран [32].

Ярким примером современной экологической ситуации является такое понятие, как –

День экологического долга. Этот день наступает тогда, когда население планеты расходует весь объем возобновляемых ресурсов, ко-торыи? Земля способна воспроизвести за год.

В 2018 году день экологического долга наступил 1 августа – быстрее, чем когда-либо ранее. Таким образом, остаток года мир будет жить, потребляя природные ресурсы "в кредит". В динамике "день экологического долга" ежегодно наступает все раньше и раньше: в 2000 году этот рубеж был пройден в начале октября, в 2013 году – 20 августа, в 2017 – 2 августа. Впервые экологический долг был зафиксирован 23 декабря 1970 года. Если каждый житель планеты будет жить как среднестатистический россиянин, День экологического долга наступит уже 21 апреля, а миру потребуется в 3,3 раза больше ресурсов, чем он в состоянии выработать [17].

Для оценки масштабов антропогенной деятельности существует ряд показателей, например, для оценки воздействия на атмосферный воздух, в качестве таковых могут рассматриваться как общие объемы выбросов по отдельным загрязняющим веществам, так и объемы выбросов в разрезе хозяйствующих субъектов по отраслям экономики. В качестве примера можно привести данные по выбросам СО2. Объем выбросов углекислого газа в мире в 2016 году достиг 33,4 млрд т. Россия занимает 4-е место в мире по выбросам углекислого газа (1,5 млрд т в 2016 году). У Китая наибольшие объемы выбросов (27,3 % от мировых), на втором месте США (16,0 %), далее Индия (6,8 %), Россия (4,5 %), Япония (3,6 %) [25]. Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) уже более десяти лет публикуют ежегодные доклады с рейтингами глобальных рисков, среди которых все время высокие позиции занимают угрозы населению и экономике, связанные с антропогенным воздействием на атмосферу и изменением климата. В рейтинге 2017 года экстремальные погодные явления возглавили список глобальных рисков, заняв первое место по критерию вероятности и второе – по критерию масштабов воздействия и тяжести последствий (потерь и ущерба), ожидаемых в течение ближайшего десятилетия (2017– 2026) [30].

В 2017 г. общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории России увеличился на 1,4 % и составил 32068 тыс. т (рис.1). За 2000–2017 годы в целом в России выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников снизились на 7,1 %. Наибольшее снижение выбросов наблюдалось в Курганской (–65 %), Волгоградской (–62 %) и Челябинской (–48 %) областях, Республиках Дагестан (–54 %) и Северная Осетия – Алания (–53 %), а также в Архангельской (без автономного округа) области (–48 %). При этом, увеличение объема выбросов за 2000–2017 годы наблюдалось в

Ненецком автономном округе – в 61 раз, в Краснодарском крае (+347 %), Республике Адыгея (+154 %), Тамбовской (+144 %), Пензенской (+142 %) и Тюменской (+131 %) областях (без автономных округов). Наибольшая доля в объеме выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в разрезе видов экономической деятельности в 2017 году пришлась на обрабатывающую промышленность (33,2 %). Удельный вес добывающего сектора в 2017 году составил 28,1 % атмосферных выбросов, а сектора «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 20,3 % [21].

Тенденция изменения объемов выбросов загрязняющих веществ имеет в целом положительную направленность. Так, с 2010 по 2017 гг. валовый объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух снизился на 285,0 тыс. т, или на 0,9 %, в том числе от стационарных источников снизился на 8,6 %, от передвижных – вырос на 10,2 %. Основными (поступающими в атмосферу почти из всех источников) загрязняющими веществами, попадающими в атмосферный воздух вместе с выбросами предприятий различных отраслей промышленности и транспорта, яв-

Выбросы загрязняющих веществ, тыс.т

32353 32488 32468 32063

31228 31269 31617 32068

19162 19630

17452 17296 17349 17477

13237 13325 12838 13617 13776 13973 14268 14591

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

от передвижных источников .......от стационарных источников валовый объем выбросов

Рис. 1. Динамика объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников в России, 2010–2017 гг. [12]

ляются пыль, диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода [15; 22; 24; 33].

Одним из последних трендов является оценка эффективности государственного управления техносферной безопасностью [28; 29; 31]. Сейчас в мире в области разработки различного рода показателей наряду с разработкой полного набора индикаторов используется подход ключевых/базовых индикаторов (key/core indicators), число которых ограничено. В соответствии с этим подходом выделяются приоритетные показатели для конкретной цели, задачи или проблемы, что облегчает мониторинг и контроль [14]. Прежде всего, это объясняется необходимостью минимизации техногенных рисков, снижения антропогенного давления на все компоненты среды и обеспечением безопасности в техносфере. При этом вопросы оценки государственного регулирования становятся актуальными с позиции эффективного расходования государственных и внебюджетных средств, особенно в период, проходящих в России, изменений природоохранного законодательства. К таким изменениям относятся так называемый закон о НДТ (наилучших доступных технологиях) [3], в котором декларируется ряд мер по поддержке экологически значимой деятельности и снижению техногенных рисков; пересмотр ставок платы за негативное воздействие [7] и методики расчета платы за НВОС [8]; введение экологического сбора [9]; категоризация объектов НВОС [10] и их постановка на государственный учет [1]; получение комплексного экологического разрешения (КЭР) [3] техногенными объектами 1 категории, которое заменит три разрешения – разрешение на выбросы, разрешение на сбросы и лимит на размещение отходов. Минприроды России составило перечень 300 предприятий, суммарный вклад которых, с учетом выбросов и сбросов загрязняющих веществ, в загрязнение окружающей среды составляет 60% [11]. В течение 2019–2022 гг., для указанных объектов НВОС необходимо получение КЭР, для остальных объектов 1 категории установлен срок до 2025 г. включительно. Необходимо отметить, что отобранные предприятия относятся к 1 категории воздействия, общее число которых в 2018 году, по данным ПТО УОН-ВОС составляет 7141 [16] организация. Та- ким образом, можно сделать вывод, что более половины всей антропогенной нагрузки, которую испытывают компоненты природной среды России, формируют менее 5 % предприятий федерального уровня надзора, отнесенных к 1 категории объектов негативного воздействия. Отметим, что из предприятий, расположенных на территории Волгоградской области, в указанный перечень вошли 4 техногенных объекта: АО «Себряковцемент», ОАО "Волжский абразивный завод» (промп-лощадка № 1), ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоград-нефтепереработка" и очистные сооружения канализации (ОСК) о. Голодный.

Основополагающими документами государственного регулирования в сфере охраны окружающей среды, принятыми в последние 5 лет, являются:

– Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 – 2020 годы" (2012 г.);

– Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года (2017 г.);

– Национальный проект «Экология» (2018 г.).

Заявленные, в указанных документах, приоритетные направления государственного управления, такие как, обеспечение качества окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человека и устойчивого развития экономики, ликвидация накопленного вреда окружающей среде, внедрение инновационных и экологически чистых технологий, развитие экологически безопасных производств, минимизация (снижение до установленных нормативов) рисков возникновения аварий на опасных производственных объектах и иных чрезвычайных ситуаций техногенного характера и др., в целом призваны обеспечить безопасность техносферы. Поставленные задачи и их выполнение могут быть «мерой» результативности государственного управления безопасностью в техносфере.

Рассмотрим одно из направлений – охрану атмосферного воздуха. Прежде всего, необходимо рассмотреть основные направления в указанной сфере, ожидаемые результаты и целевые показатели. На наш взгляд, оценка эффективности государственного регулирования должна проводиться в 2 этапа. На первом этапе необходимо провести сравнительный анализ целей, задач и индикаторов основополагающих документов. Второй этап включает в себя анализ достижения заявленных показателей.

Согласно действующему законодательству, охрана атмосферного воздуха – система мер, осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами в целях улучшения качества атмос- ферного воздуха и предотвращения его вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду [2].

В госпрограмме "Охрана окружающей среды" на 2012 – 2020 годы" направления государственного регулирования в части охраны атмосферного воздуха предусмотрены в нескольких подпрограммах (таблица 1). К примеру, задачей подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды" является «снижение негативного воздействия на атмосферный воздух», которой соответствует 7 индикаторов.

Таблица 1

Сведения о достижении показателей государственной программы РФ "Охрана окружающей среды" на 2012 – 2020 годы" [6; 19]

|

показатель 3.8 "Охват системой наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха городов с численностью населения свыше 100 тыс. человек", % |

||||||||||

|

2014 г. |

2015 г. |

2016 г. |

2017 г. |

2018 |

2019 |

2020 |

||||

|

план |

факт |

план |

факт |

план |

факт |

план |

факт |

|||

|

84,5 |

84,5 |

84,5 |

85,5 |

84,5 |

85,5 |

84,5 |

84,5 |

84,5 |

84,5 |

85 |

|

показатель 2 "Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха" ед |

||||||||||

|

124 |

51 |

118 |

50 |

112/49* |

44 |

100/48 |

44 |

85/47 |

75/46 |

50/45 |

|

показатель 1.10 "Объем потребления озоноразрушающих веществ в Российской Федерации", % |

||||||||||

|

75 |

87 |

90 |

90 |

90 |

92,19 |

90 |

90 |

90 |

90 |

99,5 |

|

показатель 3 "Численность населения, проживающего в неблагоприятных экологических условиях (в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (индекс загрязнения атмосферного воздуха более 7)", млн. чел. |

||||||||||

|

52,5 |

19,2 |

50 |

18,8 |

18,4 |

16,4 |

42,3/18 |

13,5 |

36/17,6 |

31,7/17,2 |

21,1/16,9 |

|

показатель 1.5 "Объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, в топливно-энергетическом комплексе по отношению к 2007 году",% |

||||||||||

|

79,3 |

82,4 |

74,4 |

79,5 |

71,4/79,4 |

80,3 |

68,4/76,7 |

80,72 |

65,4/74 |

61,5/71,5 |

59,5/68,9 |

|

показатель 1 "Объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, на 1 млн. рублей валового внутреннего продукта в постоянных ценах", тонна |

||||||||||

|

0,36/0,29 1 0,27 |

0,29 |

0,28 |

0,28 |

0,28 0,33/0,26 |

0,28 |

0,31/0,25 |

0,3/0,24 |

0,29/0,23 |

||

|

показатель 1.11 "Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, по отношению к 2007 году", % |

||||||||||

|

93,1 |

84,46 |

93,2 |

83,69 |

93,4 |

83,9 |

93,5 |

84,52 |

92,9 |

92,7 |

91,4 |

|

показатель 3.10 "Выполнение нормативных объемов измерений загрязнения атмосферного воздуха (в соответствии с международными требованиями измерений загрязнения окружающей среды)", % |

||||||||||

|

45 |

47 |

46 |

47 |

47 |

48,4 |

50 |

48 |

50,5 |

50,7 |

60 |

Окончание таблицы 1

|

показатель 1.1 "Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников", % |

||||||||||

|

76 |

75,6 |

76 |

75 |

75,3 |

73,9 |

76/75,6 |

74,4 |

76,7/ 75,9 |

77,25/ 76,2 |

77,4/76,5 |

|

показатель 1.6 "Объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, в металлургии по отношению к 2007 году", % |

||||||||||

|

79,2 |

83,2 |

75,2 |

84,1 |

71,7/ 79,7 |

80,5 |

68,7 /77,4 |

79,7 |

66,2/ 75,1 |

63/72,8 |

60,1/70,5 |

|

показатель 1.12 "Выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от автомобильного транспорта по отношению к 2007 году", % |

||||||||||

|

86,59 |

92,9 |

85,37 |

94,2 |

82,64/ 91,5 |

96,16 |

79,91/ 91,5 |

91,5 |

77,19/ 91,5 |

74,46/ 91,5 |

71,89/ 91,5 |

|

показатель 1.25 "Доля хозяйствующих субъектов, снизивших массу вредных (загрязняющих) веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, в общем количестве проверенных хозяйствующих субъектов", % |

||||||||||

|

11 |

18,1 |

11 \ |

26,6 |

11 \ |

61,3 |

11 \ |

63,2 |

11/12 |

11/15 |

11/20 |

|

*в случае корректировки индикатора, первым приводится его значение в первоначальной редакции госпрограммы, вторым плановое значение в редакции 2017 г. |

||||||||||

Всего, в части охраны атмосферного воздуха, в госпрограмме (в редакции 2017 г.) установлены 12 показателей, хотя изначально (в редакции 2012 г.) было установлено 14. Необходимо отметить, что из первоначальной редакции госпрограммы в 2014 году были исключены 2 индикатора: Показатель 1.5 "Доля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух сверх нормативов в общем объеме выбросов вредных (загрязняющих) веществ" и Показатель 1.9 "Доля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, приходящихся на хозяйствующих субъектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, в общем объеме выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников."

Согласно данным Годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы в 2014 году [13], программой федерального статистического наблюдения (Форма № 2-ТП (воздух)) не предусматривался сбор данных об объеме выбросов вредных (загрязняющих) веществ сверх нормативов и выделение хозяйствующих субъектов, подлежащих федеральному государственному экологичес- кому надзору, из числа отчитывающихся по данной форме хозяйствующих субъектов. В 2014 году при плановом значении 3 %, фактическое значение Показателя 1.5 составило 14 %, то есть наблюдалось превышение более чем в 4 раза. В целях расчета указанного показателя были использованы сведения об объемах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух сверх нормативов представленные территориальными органами Росприроднадзора. Оценка Показателя 1.9. в ходе реализации госпрограммы не проводилась. Отметим, что проблема отсутствия статистических данных характерна не только для России, она отмечается Всемирным Банком [23] и Европейской Комиссией [26], как фактор сдерживающий оценку достижения целей устойчивого развития.

В Стратегии экологической безопасности РФ, в части охраны атмосферного воздуха, закреплены следующие задачи:

– предотвращение дальнейшего загрязнения и уменьшение уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах и иных населенных пунктах;

– смягчение негативных последствий воздействия изменений климата на компоненты природной среды. Поставленным задачам соответствуют 3 индикатора.

Сравнительный анализ цели, задач и индикаторов Стратегии и Нацпроекта представлены в таблице 2.

Анализируя, представленную в таблице информацию, а также содержание госпрограм-мы, необходимо отметить, что набор индикаторов Стратегии и Нацпроекта, существенно уступает показателям, заявленным в госпрог-рамме "Охрана окружающей среды" на 2012 – 2020 годы". Также, стоит отметить, что индикаторы Стратегии не имеют количественного выражения – спустя 1,5 лет после ее принятия, планируемые значения показателей до 2025 года не разработаны, соответственно оценить эффективность государственного регулирования в части исполнения заявленных задач не представляется возможным. Однако, косвенно можно дать оценку эффективности, опираясь на результаты достижения отдельных показателей госпрограммы. Например, индикатор № 4 Стратегии, можно анализировать в соответствии с данными показате-

Таблица 2

Сравнительный анализ

Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года и Национального проекта «Экология» [5; 19]

Как уже отмечалось выше, в 2014 году в госпрограмму были внесены существенные изменения. Необходимо отметить, что более 60% показателей были скорректированы как в сторону снижения, так и в сторону увеличения. Как видно по данным таблицы 1, положительная динамика наблюдалась в части повышения, заявленных значений для некоторых показателей. Например, в 2012 году для Показателя 2 на 2017 год было установлено плановое значение 100 ед., в 2014 году, плановое значение для 2017 г. составило 48, при этом фактическое значение составило 44, что свидетельствует об эффективности выполнения поставленной задачи. Тем не менее, существуют и отрицательные тренды. Так, плановые значения для показателей 1.25; 1.12; 1.6; 1.1; 1.5 были скорректированы в сторону уменьшения. Например, в первоначальной редакции госпрограммы, планировалось, что выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автомобильного транспорта по отношению к 2007 году, составят 79,91 % в 2017 г., но, начиная с 2016 г., плановое значение изменили и на 2017 г. оно составило 91,5 %.

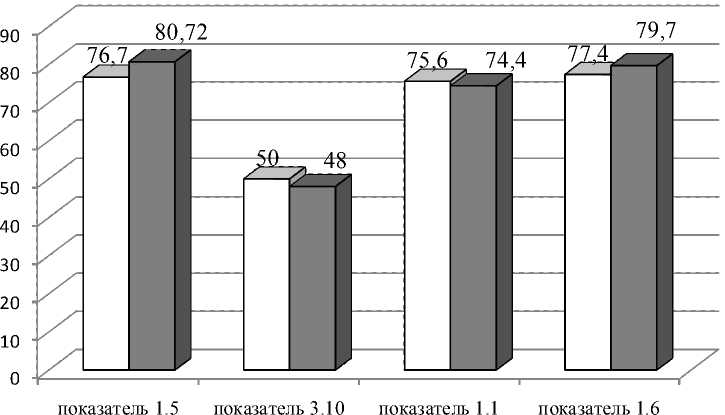

К негативным тенденциям, свидетельствующим о неэффективности государственного регулирования, также следует отнести не достижение целевых индикаторов госпрограммы (рис. 2), например, объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, на 1 млн рублей ВВП в постоянных ценах, фактически в 2017 г. составил 0,28 т., при плановом значении 0,26 т.

Следует отметить, что 3 из представленных на рис. 2 показателей ранее претерпели корректировку и их плановые значения уже были снижены, но, несмотря на изменения, достижение показателей в 2017 г. не произошло.

Немаловажным аспектом оценки эффективности государственного регулирования является соотнесение индикаторов действующей более 5-ти лет госпрограммы с плановыми показателями национального проекта «Экология», паспорт которого утвержден Правительством РФ в сентябре 2018 г. Указанная в таблице 3, цель, была закреплена в «майском» указе Президента "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" [4], на основе которого был подготовлен национальный проект «Экология». В состав нацпроекта вошли

Достижение целевых индикаторов, %

□ план

□ факт

Рис. 2. Сведения о достижении показателей государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы" в 2017 г., % [6; 20]

-

11 федеральных проектов по таким направлениям, как экология воздуха и воды, утилизация отходов и сохранение биоразнообразия и др.

По итогам сравнительного анализа аналогичных индикаторов нацпроекта и госпрог-раммы, следует отметить, что в нацпроекте не предполагается снижение совокупного объема выбросов на 2018–2019 гг., в то время как в госпрограмме плановое значение объема выбросов от стационарных источников предполагает их сокращение за тот же период на 0,5 %. Показатель «Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха» в нацпроекте предполагает, что в 2018–2019 гг., таких городов на территории РФ будет не более 8, при этом по итогам 2017 г., их количество составило 44 города, что на наш взгляд, свидетельствует о мало реалистичности достижения заявленного в нацпроекте планового показателя. Представляется, что индикаторы, заявленные в таких основополагающих документах, как Стратегия экологической безопасности Российской Федерации и Национальный проект «Экология» требуют более детальной проработки, а их плановые значения корректировки с учетом современного состояния национальной экономики и технического потенциала производственных объектов, их соответствия наилучшим доступным технологиям, состояния окружающей среды и возможностей финансирования природоохранных мероприятий, что позволит качественно оценить эффективность государственного управления в сфере охраны окружающей среды и безопасности техносферы в целом.

Список литературы KPI государственного управления безопасностью в техносфере на примере охраны атмосферного воздуха

- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ (дата обращения: 5 Ноября 2018).

- Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/ (дата обращения: 27 Октября 2018).

- Федеральный закон от 21.07.2014 N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165823/ (дата обращения: 5 Ноября 2018).

- Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/ (дата обращения: 27 Октября 2018).

- Указ Президента РФ от 19.04.2017 N 176 "О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года" Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215668/ (дата обращения: 27 Октября 2018).