KPI в управлении эффективностью некоммерческой организации

Автор: Вечерская Светлана Евгеньевна

Рубрика: Управление сложными системами

Статья в выпуске: 4, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены особенности оценки эффективности управления и принципы построения системы ключевых показателей эффективности для федеральной некоммерческой организации.

Kpi (ключевые показатели эффективности), некоммерческая организация, стратегия, управление

Короткий адрес: https://sciup.org/148160323

IDR: 148160323 | УДК: 338.12

Текст научной статьи KPI в управлении эффективностью некоммерческой организации

Несмотря1на очевидное несовершенство системы ключевых показателей эффективности (KPI), которые в значительной степени основаны на субъективных оценках эффективности и результативности деятельности сотрудника или бизнес-подразделения, этот инструмент управления получил чрезвычайно широкое распространение, в том числе в российской управленческой практике. Наиболее часто системы KPI используются отделами персонала и руководством компаний для оценки деятельности и определения вознаграждения работников. Однако потенциал инструмента KPI, разумеется, гораздо выше. Теоретические основы и принципы применения KPI в рамках сбалансированной системы показателей (BSC) глубоко проработаны Р. Капланом и Д. Нортоном [1]. В этой работе основное внимание уделено применению систем в коммерческой сфере, где, уже исходя из специфики предприятий и организаций, наиболее значимыми являются показатели, обусловленные прибылью и обусловливающие прибыль. Подобный подход вообще наиболее широко распространен в практике управления [2]. В ряде случаев реали- зация программ развития государственных организаций может быть оценена с помощью систем ключевых показателей, которые характеризуют именно финансовую ситуацию в целевой сфере. В качестве примера можно привести систему ключевых показателей эффективности Министерства финансов РФ [3].

Принципиальным моментом в понимании специфики применимости подхода KPI для тех или иных бизнес-структур или бизнес-процессов является определение собственно функции этого инструмента в системе управления. В простейшем случае использования данного инструмента как метода оценки персонала система KPI является скорее следствием процесса управления эффективностью компании, нежели основой данного процесса. При этом концепция KPI в своей полноте располагает инструментарием, позволяющим использовать анализ показателей эффективности в качестве базиса для формирования системы управления эффективностью, например системы сбалансированных показателей.

В случае узкого понимания смысла ключевых показателей эффективности как применимых исключительно к персоналу, выведение этих показателей на уровень управления компанией практически невозможен. Если же рассматривать показатели эффективности и результативности

ВЕСТНИК 2017

ВЕСТНИК 2017

в соотношении с бизнес-потребностями компании, KPI могут быть полезны для решения задач управления в целом и управления эффективностью в частности. Наибольший интерес, очевидно, представляют системы показателей, связанные с решением стратегических задач компании. Отметим, однако, что если концепция системы сбалансированных показателей предполагает согласованность расчетных показателей BSC не только между собой, но и со стратегией, миссией и видением компании, то подобная согласованность показателей эффективности не является необходимым условием разработки системы KPI. Кроме того, существуют определенные ограничения возможности «оцифровывания» показателей управления. Собственно, в большей мере необходимость разработки таких инструментов, как BSC и KPI, и была обусловлена невозможностью обеспечить полноценный анализ эффективности бизнеса посредством одних лишь количественных финансовых показателей.

Уровень операционного управления бизнесом достаточно легко и корректно может быть описан системами количественных показателей, большая часть которых также составляет финансовую отчетность. Во многом это верно и для управления персоналом, поскольку текущая деятельность основной части работников (за исключением высшего менеджмента) не связана напрямую с задачами реализации стратегии компании. Методологии построения систем сбалансированных показателей и систем KPI для операционной деятельности уже довольно широко освоены как бизнесом, так и некоммерческими организациями.

Гораздо более проблематичной является разработка систем анализа и оценки деятельности предприятий и организаций для уровня стратегического управления. Стратегические цели и задачи преимущественно определяются качественно. Горизонты долгосрочного планирования хотя и предполагают количественную оценку, оценка эта имеет большие допуски. Причем, для российских компаний это является существенной проблемой в силу чувствительности к национальным и международным конъюнктурным рыночным факторам. Своеобразным компромиссом и промежуточным звеном между декларацией стратегии и долгосрочной системой сбалансированных показателей иногда служат дорожные карты (road maps). Именно дорожные карты закладывают систему поэтапных показателей реализации стратегии (milestones), причем эти показатели и выражаются количественно, и при этом характеризуются наибольшей воз- можной корректностью, поскольку допускают «скользящую» корректировку в зависимости от меняющейся конъюнктуры.

Поэтапные показатели дорожной карты можно рассматривать как абсолютные, по крайней мере, на данном этапе деятельности организации. Оценка результатов в пределах каждого этапа – задача, с одной стороны, более узкая, а с другой – требует соотнесения абсолютных текущих значений показателей с целевыми. Иными словами, в краткосрочной перспективе именно относительные показатели приобретают наибольшую значимость. Формулы расчета KPI, как правило, и дают возможность определять относительные величины, процентные соотношения и доли. Таким образом, KPI предоставляют наиболее реалистичные оценки деятельности для краткосрочных (год, квартал, месяц) периодов реализации задач.

В основе разработки системы KPI, будь то для коммерческой или некоммерческой организации, лежит понимание того, чтó считать и как считать. Показатели делятся на объективные и субъективные. Объективность и возможность расчета финансовых показателей очевидны. Большая часть показателей отдела продаж может быть также напрямую определена количественно. Некоторые из показателей для этого бизнес-подразделения, например показатели лояльности, по сути, субъективны и качественны. Но для удобства систематизации анализа и оценки такие показатели приводят к количественным. Понятно, что при этом их субъективный характер сохраняется. Еще в большей степени подобная ситуация справедлива по отношению к подразделениям маркетинга, контроллинга и т.п. Традиционно выделяют такие группы KPI, как показатели результата, показатели производительности, показатели затрат. Группы являются достаточно обобщенными, но вместе с тем каждая из групп предпочтительна для характеристики управления при одном из типов управления: управлении персоналом, процессном и проектном управлении, соответственно.

Особенность управления некоммерческой организацией заключается прежде всего в том, что коммерческая деятельность, а значит и получение прибыли не относятся к сфере деятельности такой организации или являются дополнением к основной деятельности. Естественно предположить, что в первом случае наибольший интерес с точки зрения анализа эффективности будут представлять показатели затрат, во втором случае – весь традиционный набор финансовых показателей.

Некоммерческие организации различны по своему происхождению и назначению. Примером частной некоммерческой организации, деятельность которой, тем не менее, просто невозможна без коммерческой деятельности, может служить негосударственное учебное заведение. Федеральные учреждения, уже в соответствии с их статусом, в организации своей деятельности исходят из объема бюджетного финансирования. Результаты деятельности таких учреждений, очевидно, следует оценивать относительно ожиданий и задач, поставленных государством. Некоторые федеральные учреждения культуры, образования, науки имеют также коммерческую составляющую своей деятельности, для оценки результатов которой применимы системы показателей, обычные для коммерческих организаций. В целом такие учреждения представляют собой достаточно сложные системы, требующие управленческих подходов, учитывающих также фактор сложности [4].

В качестве примера рассмотрим систему показателей, принятую в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС). Основной деятельностью института является прием и экспертиза заявок на объекты патентного права, в том числе международных заявок и проведение международного поиска по международным заявкам, рассмотрение предусмотренных законодательством Российской Федерации документов, представленных на государственную регистрацию договоров о распоряжении исключительным правом, и сделок, предусматривающих использование единой технологии за пределами Российской Федерации, выпуск официальных бюллетеней о зарегистрированных объектах патентных прав, поданных заявках и выданных по ним патентах и других изданий, рассмотрение заявлений, ходатайств, касающихся продления срока действия исключительного права, рассмотрение возражений, касающихся решений по результатам экспертизы заявок на объекты патентного права, признания недействительным предоставления или досрочного прекращения действия правовой охраны, подготовка проектов решений, а также и библиотечное, библиографическое, справочно-информационное, научнометодическое обслуживание на базе государственного патентного фонда и единой системы автоматизированных банков данных, проведение подготовительных работ для осуществления аттестации и регистрации патентных поверенных Российской Федерации.

Помимо системы ключевых показателей, которая лежит в основе оценки работы сотруд- ников и определения размера их поощрения, ФИПС применяет систему мониторинга количественных показателей, представленную в ежегодном отчете о деятельности института [5].

Ключевой типовой бизнес-процесс ФИПС можно представить в виде последовательности следующих операций: прием заявки от заявителя - формальная экспертиза заявки - ответ заявителю - поиск - экспертиза по существу - ответ заявителю - редактирование - перевод (при необходимости) - заключение - выдача свидетельства.

Очевидно, что общая результативность такого бизнес-процесса в значительной степени зависит от заявителя, т.е. от количества заявителей, количества заявок и от качества подаваемых материалов. Эти параметры, в свою очередь, определяются такими макропоказателями, как международная общеэкономическая ситуация, национальная экономика, направления и темпы научно-технического прогресса, а также спецификой отраслей и в ряде случаев -сезонным фактором. Кроме того, особенностью результата на выходе, или же на стадии выдачи свидетельств, является запаздывание данного результата относительно макроэкономических изменений, обусловленное тем, что процесс рассмотрения заявки в целом длится до нескольких лет. В общем случае количество выдач можно рассматривать как функцию количественных и качественных показателей, немалую часть которых составляют объективные показатели, не зависящие от усилий сотрудников ФИПС. Каким образом в подобной ситуации объективно оценить результативность рассматриваемой организации? Отметим, что объективность в данном случае является не только важным, но и неоднозначным фактором. Для иллюстрации приведем такой пример: подано предложение, не отвечающее требуемому уровню новизны; следовательно, в выдаче свидетельства должно быть отказано, причем именно такой результат является единственно юридически корректным; однако решение о невыдаче приводит к уменьшению такого показателя, как количество выданных свидетельств, т.е. формально снижает результативность работы ФИПС.

В настоящее время система мониторинга ФИПС содержит следующие разделы:

-

- показатели, включенные в утвержденные государственные задания на выполнение государственных услуг;

-

- показатели, утвержденные (учитываемые) учреждением (ФИПС) и Роспатентом (вышестоящая организация).

ВЕСТНИК 2017

ВЕСТНИК 2017

До 2012 в ФИПС была принята система мониторинга на основании деления показателей на количественные и качественные. Однако позже было принято решение провести разделение по направлениям деятельности. При таком разделении принципиально важно учитывать, что главным заказчиком и получателем результата деятельности для ФИПС является государство, и результат деятельности института необходимо сопоставлять прежде всего с ожиданиями государства.

К показателям данной группы относятся в том числе такие, которые, хотя и имеют количественное выражение, но по сути являются качественными: например, «комплектование Государственного патентного фонда (ГПФ) на различных видах носителей информации, осуществление контроля его полноты и сохранности» (выражается в количестве документов). Этот показатель не имеет выраженного тренда и изменяется в разные годы как в меньшую, так и в большую сторону. Аналогичное поведение во времени имеет показатель «Проведение подготовительных работ для осуществления аттестации и регистрации патентных поверенных РФ, выдачи патентным поверенным свидетельств» (выражается в количестве проведенных квалификационных экзаменов).

Большая часть показателей первого раздела может быть рассчитана исходя из базовых количественных показателей. Соответственно, они в значительно меньшей степени подвержены воздействию субъективных факторов. Так, например, средняя длительность рассмотрения заявки и доля обоснованных жалоб (в расчете на тысячу поданных заявок) зависят именно от эффективности работы сотрудников института как экспертов, так и других специалистов, и дают объективную оценку эффективности. Но такие количественные показатели, как количество зарегистрированных заявок, количество подготовленных заключений определяются также и внешними факторами. Поэтому колебания этих показателей во времени, по сути, отражают не столько ситуацию с эффективностью работы института, сколько характеризуют необходимость той или иной степени его загруженности, или же уровня соответствующих расходов государственного бюджета. Поскольку, как уже было отмечено, показатели объема выдачи заключений имеют некоторое запаздывание во времени относительно изменений экономической конъюнктуры, регулирующая функция этих показателей, к сожалению, не слишком действенна.

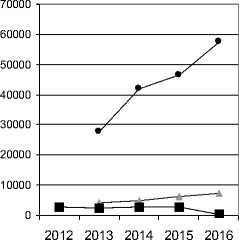

Показатели из второго раздела мониторинга дополняют показатели первого раздела, но также отличаются определенной субъективностью. Так, показатели «числа патентов и свидетельств на объекты интеллектуальной собственности, выданных в РФ в лице уполномоченного органа» и «числа страниц, просмотренных на сайте Роспатента (в части сайта ФИПС)», зависят как от работы ФИПС, так, отчасти, и от заявителей изобретений и интернет-пользователей, интересующихся сайтом ФИПС по различным причинам. Поэтому, хотя следует считать положительным именно тренд роста этих показателей во времени, уменьшение величины показателя нельзя однозначно связывать со снижением результативности работы института (рис. 1). Например, число страниц, просмотренных пользователями на сайте организации, во многом определяется не только текущими потребностями заявителей, но и их общей осведомленностью о деятельности ФИПС. А такой показатель этого раздела, как «количество обращений в государственный патентный фонд», следует рассматривать как показатель затрат, поскольку он определяется внешними факторами, а определяет необходимые расходы на последующие работы института.

число в ыданных пат ент ов и св идет ельст в

■ число страниц, просмотренных на сайте, сот.

—•— количество обращений в государственный пат ент ный фонд

Рис. 1. Абсолютные значения показателей эффективности

Поскольку относительные показатели более достоверно отражают тенденции развития, имеет смысл также проанализировать относительные показатели эффективности. Как видно из рис. 2, и при таком расчете нельзя говорить о какой-либо устойчивой тенденции, по крайней мере, в обозримом периоде отчетности.

Система показателей, основанная на разделении по направлениям деятельности, возможно, несовершенна. Однако она в большей степени отвечает задачам оценки поэтапной реализации стратегии организации. Заметим, что ФИПС работает не в соответствии с разработанной стратегией, а в соответствии с государствен-

Рис. 2. Относительные значения показателей эффективности ным заданием, которым и определяется большая группа регистрируемых показателей. При этом существует стратегия вышестоящей организации – Федеральной службы «Роспатент». Как для многих некоммерческих бюджетных организаций, для «Роспатента» характерна стратегия, определяемая на среднесрочный период, т.е. фактически представляющая собой дорожную карту. Пример подобной стратегии можно видеть также у ФГБУ «Российская национальная библиотека» [6].

Особо следует отметить такую особенность деятельности федеральных организаций, как отсутствие или же очень незначительная конкуренция. Многие формально некоммерческие организации, например в сфере высшего образования, участвуют в довольно серьезной конкуренции за потребителей их услуг. Специфика федеральных учреждений заключается в том, что они исполняют особые, часто уникальные функции и не вовлечены в конкурентную борьбу. Так, в случае ФИПС, несмотря на то что в России действуют и другие организации в сфере патентного права (Евразийское патентное ведомство, патентные поверенные), именно ФИПС располагает всей полнотой полномочий в рассматриваемой области. Как следствие, в набор ключевых показателей эффективности ФИПС не входят показатели, характеризующие успешность конкуренции.

На примере ФИПС можно видеть, что разделение ключевых показателей эффективности на количественные и качественные не вполне корректно. Подавляющее число качественных показателей обычно переводят в количественные, применяя разного рода балльные оценки, рейтинги или же выражая их некоторым абсолютным показателем, как в первом разделе мониторинга. Группы объективных и субъективных показателей более определенны, хотя абсолютно объективные показатели практически отсутствуют.

Итак, выделим следующие необходимые признаки показателей KPI для некоммерческой организации. Показатели должны быть:

-

1) стратегически значимыми, связанными со стратегическими целями, определяемыми стратегией или дорожной картой;

-

2) операционно исполнимыми сотрудниками организации;

-

3) количественно измеримыми.

Показатели, имеющие сильную зависимость от внешних условий, разумно рассматривать как KPI затрат. Показатели производительности, определяемые работой сотрудников и структуры в целом, представляют собой KPI результата. Показатели, выражаемые в единицах времени, как правило, характеризуют внутреннюю производительность, но необходимо учитывать их возможную зависимость от внешних факторов (например, средняя длительность обработки заявки).

В условиях федерального управления, а также для многих других некоммерческих организаций такие инструменты, как BSC и дорожные карты, не получили широкого применения. Их часто заменяет среднесрочное планирование. При подобном типе управления эффективностью организации подбор показателей KPI приобретает особую важность и в то же время позволяет обеспечить согласованность текущей деятельности организации с реализацией ее стратегических задач.

Список литературы KPI в управлении эффективностью некоммерческой организации

- Каплан Р.С., Нортон Д.С. Сбалансированная система показателей, от стратегии к действию. -М.: ЗАО Олимп-Бизнес, 2003. -214 с.

- Друкер П.Ф. Практика менеджмента. -М.: Вильямс, 2003. -394 с.

- https://www.minfin.ru/ru/ministry/planMF/kpi/

- Вечерская С.Е. Управление сложностью бизнеса на операционном уровне//Вестник Российского нового университета. -2016. -Выпуск 3. -С. 45-50.

- http://www1.fips.ru

- nlr.ru› О библиотеке› Документы› strategy_2020.pdf