Краниологические материалы эпохи поздней бронзы из Березовского V курганного могильника в Зауралье

Автор: Нечвалода Алексей Иванович

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Публикации

Статья в выпуске: 1 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

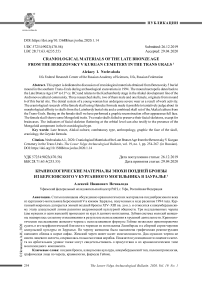

Статья посвящена обсуждению краниологических материалов позднебронзового века из курганного могильника Березовский V в южном Зауралье, полученных в ходе раскопок 1994 года. Курганный некрополь датируется эпохой поздней бронзы XIV-XIII вв. до н.э. и относится к кожумбердынскому этапу алакульской линии развития андроновской культурной общности. Три исследованных черепа (два мужских и один женский) происходят из кург. 6 данного могильника. Зубная система молодой женщины подверглась сильному изнашиванию в результате использования в трудовой деятельности. Краниологическое исследование женского черепа с использованием формулы Гейнке позволило ориентировочно судить о его морфологической близости к черепам из могильника Лаимберды и к сборной серии черепов алакульской культуры из Зауралья. По черепу женщины была выполнена графическая реконструкция внешнего облика в норме анфас. Женский череп имеет налет монголоидности. Два мужских черепа не имели лицевого скелета, сохранилась только мозговая коробка. Показатели уплощенности лицевого скелета на орбитальном уровне также могут свидетельствовать о присутствии в их краниологическом типе монголоидного компонента.

Поздняя бронза, алакульская культура, кожумбердынский тип, палеоантропология, графическая лица по черепу, краниология, формула гейнке

Короткий адрес: https://sciup.org/149132026

IDR: 149132026 | УДК: 57254:9023(470.56) | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2020.1.14

Текст научной статьи Краниологические материалы эпохи поздней бронзы из Березовского V курганного могильника в Зауралье

ПУБЛИКАЦИИ

DOI:

Антропологические материалы были получены в результате археологических исследований, проведенных в 1994 г. экспедиционным отрядом Национального музея Республики Башкортостан в Кваркенском районе Оренбургской области. Березовский V курганный некрополь представляет собой десять курганов на левом берегу р. Урал, на первой надпойменной террасе. Всего было раскопано 3 курганных насыпи. Рассматриваемые ниже материалы происходят из 3 погребений кургана 6. Авторы раскопок отмечают, что в материалах Березовского могильника – как в погребальном обряде, так и в керамике – прослеживается сочетание алакульских, федоровских и отчасти срубных традиций. Учитывая синкретический характер артефактов могильника, относят его к кожумбердынско-му этапу алакульской линии развития андро-новской культурной общности и датируют XIV–XIII вв. до н.э. [Федоров, Рафикова, 1996, с. 49–71].

Методы

Исследование черепа проводилось по методике, предложенной Р. Мартином [Martin,1914], принятой в отечественной антропологии в модификации В.П. Алексеева и Г.Ф. Дебеца [Алексеев, Дебец, 1964]. Возраст устанавливался по степени облитерации швов черепа эктокрана [Алексеев, Дебец, 1964; Mendl, Lovejoy, 1985]. Выраженность (экспрессия) признаков полового диморфизма на черепе оценивалась с помощью балловых характеристик [Nemeskéri et al., 1960].

Основополагающие принципы восстановления лица по черепу, использующиеся нами в данной работе, разработаны в трудах Коль-мана и Бехли [Kollmann, Buchly, 1898], М.М. Герасимова [Герасимов, 1949; 1955], а также его учеников и последователей в России [Лебединская, 1998; Никитин, 2009] и за рубежом [Prag, Neave, 1997; Taylor, 2000; Taylor, Angel, 1998; Wilkinson, 2004].

Сравнительная легкость выполнения графики (относительно работы над объемным вариантом восстановления внешности) привела к тому, что в традиции российской палеоантропологической науки серия графических реконструкций (опять-таки в основном в профильной норме) выполнялась по серии черепов из отдельного некрополя или группы могильников.

В антропологической науке серия графических антропологических реконструкций, выполненных в основном в профильной норме, позволяет перекинуть «мостик» от краниометрических характеристик серии к характеристике условно «живого» населения той или иной эпохи.

Сошлемся в данном контексте на ставшие уже классикой исследования в этой области Г.В. Лебединской [Лебединская, 1997]. В нашем арсенале также есть опыт создания галереи графических реконструкций по серии черепов [Нечвалода, 2010; 2015].

Применяя такой подход, исследователи понимают, что, как пишет Г.В. Лебединская: «Расодиагностические черты не наследуются комплексом, в связи с чем индивидуальное описание не может дать полного представления о принадлежности того или иного индивидуума к территориальному антропологическому типу или группе антропологических типов, которые сравнительно легко диагностируются для группы в среднем» [Лебединская, 1997, с. 22].

Графическая реконструкция внешности в норме анфас долгое время была и остается до сих пор прерогативой криминалистов, занимающихся идентификацией личности по скелетированным останкам.

Результаты антропологической экспертизы

Кург. 6, погр. 3. В свертке из крафт-бумаги находились кости мозговой коробки и фрагменты лицевого черепа, нижняя челюсть, отдельные зубы верхней и нижней челюстей. В процессе выполнения реставрации черепа удалось восстановить черепную коробку и собрать лицевой скелет. Сохранившиеся зубы были вставлены в соответствующие зубные альвеолы верхней и нижней челюстей и закреплены поливинилацетатной эмульсией. Зубная формула приобрела следующий вид. Череп принадлежал индивиду женского пола юношеского возраста (рис. 1). Присутствие третьих моляров на нижней челюсти в сочетании с незакрытым основно-затылочным синостозом дает нам возможность более точного определения возраста – 16–17 лет.

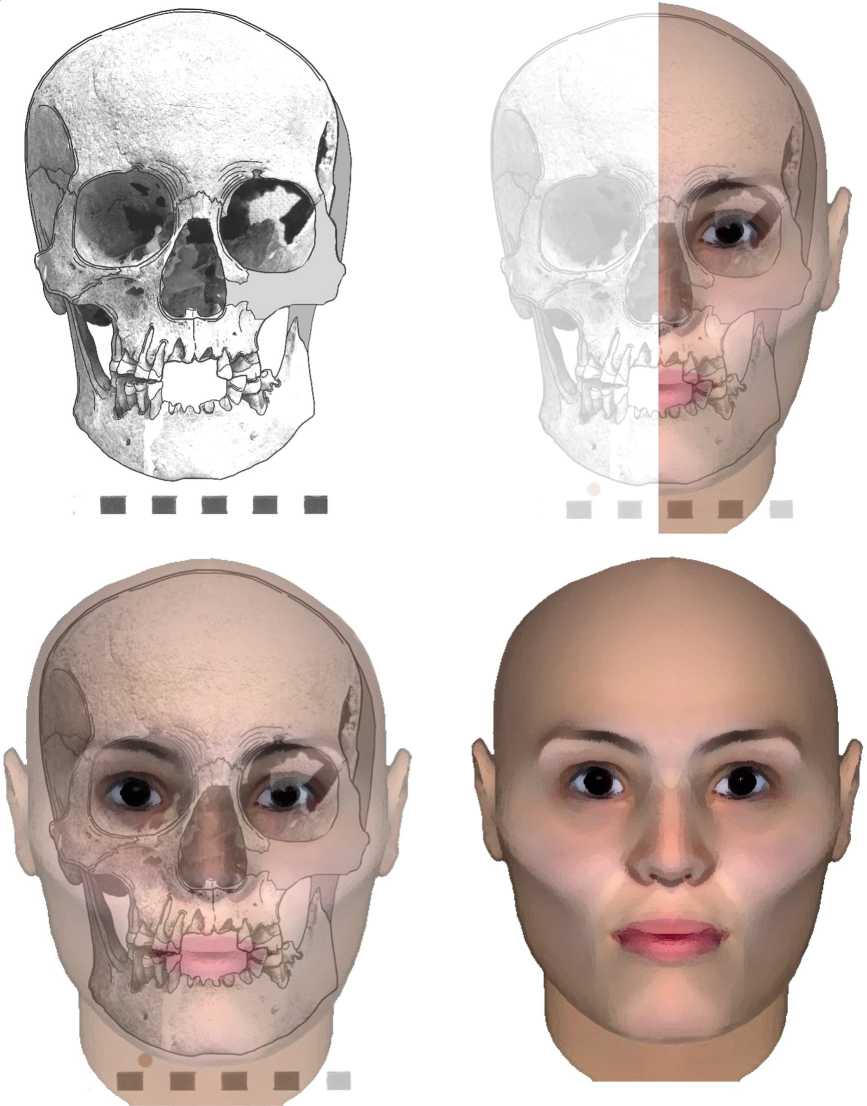

Проведенное палеопатологическое исследование зубочелюстного аппарата показало его сильную изношенность, не соответствующую диагностированному биологическому возрасту. Сохранившиеся резцы и клык на правой стороне нижней челюсти сточены до плащевого дентина. На нижней челюсти в области М1 справа и слева зафиксированы следы расплавления костной ткани альвеолярной области нижней челюсти, вызванного одонтогенным остеомиелитом (рис. 2, 1,2 ).

По мнению Г.А. Кошкина [Кошкин, 1971], изучавшего изнашивание зубов в популяциях тагарской культуры Южной Сибири, основными триггерами данного процесса являются характер прикуса, особенности питания и участие зубов в трудовых процессах.

По его наблюдениям сильная стертость зубов была заметно выражена даже в постоянных зубах юношеского возраста. Им отмечалась стертость шестых зубов, когда седьмые находились в стадии прорезывания. В некоторых случаях им обнаружена почти полная стертость коронок зубов.

Наблюдаемый нами случай, зафиксированный на Зауральском материале эпохи поздней бронзы, относится к категории патологической стираемости и изношенности зубов в ювенильном возрасте.

Черепная коробка по соотношению продольного и поперечного диаметров мезокран-ная (табл. 1). По высотно-продольному указателю – ортокранная, по высотно-поперечному – акрокранная. В вертикальной норме имеет овоидную форму. Основание черепа среднеширокое и короткое. Затылок среднеширокий. Рельеф затылочной кости в области прикрепления мышц шеи не выражен, затылочный бугор отсутствует. Сосцевидный отросток слаборазвитый.

Лоб среднеширокий. Надпереносье и надбровные дуги имеют слабое развитие, что соотносится с ювенильным возрастом.

Скуловой диаметр был реконструирован по данным измерения на правой стороне черепа. Он составил весьма малую величину (124.0). Верхняя высота лица средняя (65.0). По пропорциям висцеральный скелет средний (мезопрозоп-мезен).

Измерение назомалярного угла показало уплощенность лица на орбитальном уровне: 146.3º – величина, характерная для популяций монголоидного круга (свыше 138º – монголоидность). Клыковая ямка средней глубины. Скуловая кость неширокая, грацильно-го строения. Высота и ширина носа средняя, по соотношению размеров наблюдается ме-зориния. Высоту и ширину переносья измерить не удалось в связи с постмортальными разрушениями области точки дакрион. Визуально переносье неширокое и невысокое. От носовых костей сохранилась только область корня носа на треть их длины. Учитывая морфологические особенности носового отростка верхней челюсти, сохранившегося с правой стороны, носовые кости были смоделированы с помощью твердого скульптурного пластилина по всей своей длине. Это позволило нам вычислить тригонометрическим способом угол выступания носа, который составил среднею величину – 24.0º. Нижний край грушевидной аппертуры притуплен, передненосовая ость разрушена, но, судя по морфологическим особенностям данной области черепа, имела слабое или среднее развитие.

Орбиты очень широкие и высокие. По указателю – мезоконхные. Угловая ширина нижней челюсти большая, со среднеразвитым макрорельефом в области гонионов. Высота симфиза, тела и толщина нижней челюсти в категории малых величин.

Для поиска ближайших аналогий физическому типу индивида из погр. 3 было выполнено сопоставление описанного черепа, краниометрические параметры которого с помощью коэффициентов полового диморфизма [Алексеев, Дебец, 1964] были переведены в «мужские» (табл. 1; столбец 2), с использованием формулы Гейнке. Сопоставление проводилось по одиннадцати линейным признакам (№ по Мартину – М1, М8, М9, М45, М;8,

М51, М52, М54, М55, М77, М75(1) и пяти указателям: продольно-поперечному М1/М8; скуловому М48/М45; носовому М54/М55; орбитному М52/М51; лобно-поперечному М9/М8. В качестве сравнительных были привлечены серии: сборная серия черепов срубно-алакуль-ского типа, черепа алакульской культуры из Зауралья [Китов, 2011], материалы из могильника алакульцев Западного Казахстана Тас-ты-Бутак [Алексеев, Гохман, 1984], могильника Лаимберды в башкирском Зауралье [Не-чвалода, 2016], черепа срубников Башкирии (суммарные данные) [Юсупов, 1989], черепа срубников лесостепного Поволжья [Шевченко, 1986].

В результате сравнения череп из погр. 3 кург. 6 могильника Березовка V оказался морфологически более близок черепам, составившим серию из могильника Лаимберды (рис. 3), и суммарной серии алакульцев Зауралья. Могильник эпохи поздней бронзы Лаимберды находится в Башкирском Зауралье (Баймакс-кий район РБ). На одноименном поселении была во множестве обнаружена керамика срубно-алакульского облика, что позволило специалистам отнести данный памятник к синкретическим памятникам срубно-алакуль-ского типа. Наиболее отдаленная – серия из Тасты-Бутака.

По черепу была выполнена графическая реконструкция внешнего облика в норме анфас. Утраченные части левой половины черепа были смоделированы графически (рис. 4)

Кург. 6, погр. 1, скелет 2. Погр. 1 в данном кургане является парным и потому вызывает закономерный неподдельный интерес в контексте неодновременных парных захоронений на широких пространствах от Южного Урала до Средней Азии, чему была посвящена отдельная публикация Я.В. Рафиковой [Рафикова, 2017]. Данная погребальная практика рассматривается многими исследователями как захоронения равноправных супругов.

К сожалению, в краниологических фондах отдела этнологии сохранился лишь неполный череп – мозговая коробка, которая также подверглась частичной реставрации, скуловые кости, крупный фрагмент левой верхней челюсти, нижняя челюсть.

Судя по развитию макрорельефа нейро-краниума, в частности затылочной кости, где фиксируется хорошее развитие верхних выйных линий и затылочного бугра (4 балла); височной кости – предельное развитие сосцевидного отростка (3 балла), а также надсосцевидного рельефа, наконец, лобной кости, где мы наблюдаем хорошее развитие области гла-беллы (5 баллов), череп принадлежит индивиду мужского пола (рис. 5).

Состояние швов черепа и зубов, практически все из которых находились в альвеолах и имели небольшие следы стертости жевательной поверхности, позволяет нам говорить о возмужалом возрасте мужчины (20–25 лет; adultus).

При этом молодой мужчина, захороненный в парном погребении, обладал отменным здоровьем, судя по состоянию зубочелюстного аппарата. Все зубы нижней челюсти, полностью сохранившиеся, крепко сидят в зубных альвеолах, только на некоторых зубах (М1, М2 справа) обнаружены небольшие следы отложения зубного камня.

На нижней челюсти справа зафиксировано явление гипердонтии – дополнительный, хорошо развитый моляр на месте второго премоляра (рис. 6).

В вертикальной норме череп ромбоидной формы. Во фронтальной норме свод черепа крышевидный, с сильно развитыми теменными буграми. Лобная кость несет на себе следы зарастания sutura metopica в виде несильно выраженного сагиттального валика.

По соотношению диаметров черепной коробки череп мезокранный (76.2) при большом поперечном и очень большом продольном диаметрах. По высотно-продольному указателю – ортокран, по высотно-поперечному – метриокран, то есть обладатель средневысокой мозговой коробки при среднем высотном диаметре черепа. Лоб среднеширокий. По лобно-поперечному указателю – стенометоп (узколобый) (табл. 2). Особо стоит отметить уплощенность лицевого скелета на орбитальном уровне (142.5º).

Средний модуль ряда нижних моляров (m cor M 1-2) составил величину 10.2. Из одон-тоскопических признаков фиксируются узоры Y 4 на М1 и +4 на М2.

Кург. 6, погр. 5. Череп принадлежал зрелому мужчине (40–50 лет) судя по состоянию зубочелюстного аппарата нижней челюсти и сохранившихся фрагментов левой и правой верхней челюсти и степени облитерации швов эктокрана (рис. 7). Череп средней массивности с ярко выраженным макрорельефом затылочной кости (затылочный бугор имеет предельное развитие – 5 баллов, а также предельное развитие верхних выйных линий). Сосцевидный отросток – 3 балла. По черепному указателю долихокран (73.0). По соотношению продольного и высотного (М17) диаметров ортокран, поперечного и высотного – мет-риокран. Таким образом, свод черепа умеренно высокий при малом высотном диаметре. По лобно-поперечному указателю наблюдается эуриметопия – широколобость. Лицевой скелет сильно уплощен на орбитальном уровне, о чем свидетельствует величина назома-лярного угла (150.0º).

Заключение

-

1. Стертость зубов молодой женщины, захороненной в погр. 3 кург. 6 Березовского V, не соответствует ее биологическому возрасту, диагностированному по черепу, прежде всего потому, что это не закрытый затылочно-основной синхондроз, швы черепа без следов облитерации. Зубочелюстной аппарат женщины носит следы сильнейшей изношенности зубов, вероятно, в результате их участия в трудовой деятельности.

-

2. В краниологическом типе женщины выявляется монголоидный компонент. Это уплощенность области переносья, высокие орбиты, слабо выступающий нос, уплощен-ность лица на орбитальном уровне.

-

3. Поиск ближайших аналогий физическому типу населения, погребенному в кург. 6 Березовского V могильника с помощью метода Гейнке, несмотря на всю условность процедуры с переводом женского черепа в «мужской» с помощью коэффициентов полового диморфизма, позволяют судить о его морфологической близости к черепам из синкретического сруб-но-алакулского могильника Лаимберды в Башкирском Зауралье и объединенной серии черепов алакульской культуры из Зауралья.

-

4. На черепах мужчин из этого могильника назомалярный угол имеет большие значения, что дает возможность судить о присутствии монголоидного компонента в физическом типе погребенных в кург. 6 Березовского V могильника.

ПРИМЕЧА НИЕ

1 Статья подготовлена при поддержке подпрограммы «Памятники материальной и духовной культуры в современной информационной среде» (I.25) проект № 255 «Парные разнополые погребения эпохи бронзы от Урала до Индостана как источник по реконструкции семейно-брачной и социальной структуры» в рамках объединенной программы Президиума РАН «Социально-гуманитарные аспекты устойчивого развития и обеспечения стратегического прорыва России».

This paper was supported by the Subprogram “Material and Spiritual Artifacts in Modern Information Medium” (I.25), project no. 255 “Bronze Age Burials of Different-Gender Couples from the Urals to Hindustan as a Source of Reconstructing FamilyMarriage and Social Structure”, in terms of the RAS Presidium’s Joint Program “Social and Humanitarian Aspects of Sustainable Development and Ensuring the Strategic Breakthrough of Russia”.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Череп женщины из кург. 6, погр. 3 в фациальной и боковой нормах:

1 – фациальная норма; 2 – боковая норма

Fig. 1. Skull of a woman from the mound 6, burial 3 in the facial and lateral norms:

1 – facial norm; 2 – lateral norm

Рис. 2. Состояние зубочелюстного аппарата молодой женщины из кург. 6, погр. 3.

Сильная степень стертости и изношенности зубов в результате их участия в трудовой деятельности: 1 – нижняя челюсть; 2 – верхняя челюсть

Fig. 2. State of the dental apparatus of a young woman from the mound 6, burial 3. Strong degree of wear and tear of teeth as a result of participation in labor activity:

1 – mаndibula; 2 – maxilla

Таблица 1. Некоторые индивидуальные краниометрические параметры и индексы женского черепа из кург. 6, погр. 3 Березовского V курганного могильника

Table 1. Some individual craniometrics parameters and indices of the female skull from

Berezovsky V kurgan cemetery, kurgan 6, burial 3

|

No Martin |

Признак |

Значение признака |

Значение признака Ж ? М |

|

1 |

Продольный диаметр |

173.0 |

181.4 |

|

5 |

Длина основания черепа |

100.0 |

– |

|

8 |

Поперечный диаметр |

135.0 |

139.9 |

|

9 |

Наименьшая ширина лба |

94.0 |

97.0 |

|

10 |

Наибольшая ширина лба |

– |

– |

|

11 |

Ширина основания черепа |

121.0 |

– |

|

12 |

Ширина затылка |

105.0 |

– |

|

17 |

Высотный диаметр от bа |

135.0 |

– |

|

38 |

Емкость черепа/см3 |

1303.8 |

– |

|

40 |

Длина основания лица |

92.0 |

– |

|

43 |

Средняя ширина лица |

– |

– |

|

45 |

Скуловой диаметр |

124.0 (?) |

132.9 |

|

47 |

Полная высота лица |

109.0 |

– |

|

48 |

Верхняя высота лица |

65.0 |

69.9 |

|

51 |

Ширина орбиты от mf |

44.0 (d) |

45,8 |

|

52 |

Высота орбиты |

36.0 (d) |

36.2 |

|

54 |

Ширина носа |

25.0 (?) |

26.0 |

|

55 |

Высота носа |

49.0 |

52.0 |

|

65 |

Мыщелковая ширина mandibula |

– |

– |

|

66 |

Угловая ширина mandibula |

100.0 |

– |

|

69 |

Высота симфиза mandibula |

28.0 |

– |

|

75(1) * |

Угол выступания носа |

24.2 * |

28.2 |

|

77 |

Назомалярный угол |

146.3 |

146.3 |

|

|

Зигомаксиллярный угол |

– |

– |

|

SS |

Симотическая высота |

3.7 |

– |

|

SC |

Симотическая ширина |

6.0 |

– |

|

|

Симотический угол |

78.0 |

– |

|

DS |

Дакриальная высота |

– |

– |

|

DC |

Дакриальная ширина |

– |

– |

|

|

Дакриальный угол |

– |

|

|

S |

Высота изгиба скуловой кости по Wo |

8.0 |

– |

|

C |

Ширина скуловой кости по Wo |

50.0 |

– |

|

Указатель |

Значение указателя |

||

|

1:8 |

Продольно-поперечный |

78.0 |

77,1 |

|

17:1 |

Высотно-продольный |

78.0 |

– |

|

17:8 |

Высотно-поперечный |

100.0 |

– |

|

9:8 |

Лобно-поперечный |

54.3 |

69,3 |

|

9:45 |

Лобно-скуловой |

75.8 |

– |

|

40:5 |

Выступания лица |

92.0 |

– |

|

48:45 |

Верхний лицевой |

52.4 |

52,6 |

|

48:47 |

Лицевой |

87.9 |

– |

|

52:51 |

Орбитный |

81.8 |

79.0 |

|

54:55 |

Носовой |

51.0 |

50.0 |

|

SS:SC |

Симотический |

61.6 |

– |

|

DS:DC |

Дакриальный |

– |

– |

|

S:C |

Изгиба скуловой кости |

16.0 |

– |

Примечание. * Угол выступания носа вычислен тригонометрически.

Срубники/Зауралье/ лесост. Поволжье 0.875

Лаимберды 0, 634

5 4

Тасты-Бутак Срубно-алакульский

1,469 тип 1,100

Рис. 3. График, демонстрирующий результат сопоставления серий по формуле Гейнке

Fig. 3. The graph that shows the result of comparing the series according to the Heinke formula

Рис. 4. Этапы графической реконструкции лица по черепу женщины из кург. 6, погр. 3

Fig. 4. Stages of graphic reconstruction of the face on the skull of a woman from barrow 6, burial 3

Рис. 5. Череп молодого мужчины из кург. 6, погр. 1, скелет 2: 1 – боковая норма; 2 – вертикальная норма; 3 – затылочная норма

Fig. 5. Skull of a young man from mound 6, burial 1, skeleton 2: 1 – lateral norm; 2 – vertical norm; 3 – occipital norm

Рис. 6. Нижняя челюсть мужчины из погр. 1 с явлением гипердонтии: дополнительный коренной зуб указан стрелкой

Fig. 6. The mandibular of a man from burial 1 with the phenomenon of hyperdontia: an additional molar is indicated by an arrow

Таблица 2. Некоторые индивидуальные краниометрические параметры и индексы мужских черепов из Березовского курганного могильника

Table 2. Some individual craniometrics parameters and indices of the male skull from Berezovsky

V kurgan cemetery, kurgan 3

|

No Martin |

Признак |

Кург. 6 / погр. 1 / скелет 2 |

Кург. 6 / погр. 5 |

|

1 |

Продольный диаметр |

194.0 |

182.0 |

|

5 |

Длина основания черепа |

111.0 |

100.0 |

|

8 |

Поперечный диаметр |

148.0 |

133.0 |

|

9 |

Наименьшая ширина лба |

95.0 |

96.0 |

|

10 |

Наибольшая ширина лба |

121.0 |

110.0 |

|

11 |

Ширина основания черепа |

120.0 |

126.0 |

|

12 |

Ширина затылка |

120.0 |

112.0 |

|

17 |

Высотный диаметр от bа |

139.0 |

129.0 |

|

77 |

Назомалярный угол |

142.5 |

150.0 |

|

8:1 |

Продольно-поперечный |

76.2 |

73.0 |

|

17:1 |

Высотно-продольный |

71.6 |

70.8 |

|

17:8 |

Высотно-поперечный |

93.9 |

96.9 |

|

9:8 |

Лобно-поперечный |

64.2 |

72.2 |

|

9:10 |

Лобный |

78.5 |

87.2 |

Рис. 7. Череп мужчины из кург. 6, погр. 5:

1 – боковая норма; 2 – затылочная норма Fig. 7. Skull of a man from the mound 6, burial 5:

1 – lateral norm; 2 – occipital norm

Список литературы Краниологические материалы эпохи поздней бронзы из Березовского V курганного могильника в Зауралье

- Алексеев В. П., Гохман И. И., 1984. Антропология Азиатской части СССР. М. : Наука. 208 c.

- Алексеев В. П., Дебец Г. Ф., 1964. Краниометрия. Методика антропологических исследований. М. : Наука. 128 с.

- Герасимов М. М., 1949. Основы восстановления лица по черепу. М. : Советская наука. 187 с.

- Герасимов М. М., 1955. Восстановление лица по черепу (современный и ископаемый человек) // Труды института этнографии АН СССР. Новая Серия. Т. XXXVIII. М. : Изд-во АН СССР. 585 с.

- Китов Е. П., 2011. Палеоантропология населения Южного Урала эпохи бронзы : автореф. дис. ... канд. ист. наук. М. 26 с.

- Кошкин Г. А., 1971. Состояние зубов и челюстей древних жителей Южной Сибири (Тагарская. культура VII–II вв. до н. э.) : автореф. дис. ... канд. мед. наук. Казань. 23 с.

- Лебединская Г. В., 1997. Антропологическая реконструкция внешнего облика людей, оставивших могильники Сахтыш, Ивановское, Ловцы и озеро Ловецкое // Неолит лесной полосы Восточной Европы (Антропология Сахтышских стоянок). М. : Науч. мир. С. 22–26.

- Лебединская Г. В., 1998. Реконструкция лица по черепу. М. : Старый Сад. 125 с.

- Нечвалода А. И., 2010. Графическая реконструкция внешнего облика людей по краниологическим материалам энеолитических могильников Хвалынск I, Хвалынск II, Хлопков бугор // Хвалынские энеолитические могильники и хвалынская энеолитическая культура. Исследование материалов. Самара : СРОО ИЭКА “Поволжье”. С. 518–563.

- Нечвалода А. И., 2015. Лицом к Лицу. Альбом скульптурных и графических антропологических реконструкций. М. : Старый Сад. 115 с.

- Нечвалода А. И., 2016. К антропологии населения эпохи бронзы Башкирского Зауралья: черепа из курганного могильника Лаимберды // Историко-культурные процессы на Южном Урале: проблемы изучения и

- сохранения культурного наследия : материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию со дня рождения Н.Г. Рутто. Уфа : Диалог. С. 174–190.

- Никитин С. А., 2009. Пластическая реконструкция портрета по черепу // Некрополь русских великих княгинь и цариц в Вознесенском соборе Московского Кремля. Т. 1. М. : Московский Кремль. С. 137–167.

- Рафикова Я. В., 2017. Погребение 1 кургана 6 Березовского V могильника в контексте неодновременных парных погребений эпохи поздней бронзы Южного Урала и Средней Азии // Развитие гуманитарной науки в регионах России : материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 85-летию Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН. Уфа : ИИЯЛ УНЦ РАН. С. 337–339.

- Федоров В. У., Рафикова Я. В., 1996. Березовский V курганный могильник в Зауралье // Башкирский край. Вып. 6. Уфа : Литера. С. 49–71.

- Шевченко А. В., 1986. Антропология населения южнорусских степей в эпоху бронзы // Антропология современного и древнего населения Европейской части СССР. Л. : Наука. С. 121–216.

- Юсупов Р. М., 1989. Антропология населения срубной культуры Южного Приуралья // Материалы по эпохе бронзы и раннего железа Южного Урала и Нижнего Поволжья. Уфа : БНЦ УрО АН СССР. С. 127–138.

- Martin R., 1914. Lehrbuch der Anthropologie in systematischer Darstellung mit besonderer Berücksichtigung der anthropologischen Methoden für Studierende Ärzte und Forschungsreisende. Jena : Gustav Fischer. 1181 S.

- Meindl R. S., Lovejoy C. O., 1985. Ectocranial Suture Closure: a Revised Method for the Determination of Skeletal Age at Death Based on the Lateral-Anterior Sutures // American Journal of Physical Anthropology. № 68. P. 57–66.

- Kollmann J., Buchly W., 1898. Die Persistenz der Rassen und die Rekonstruktion der Physiognomie prahistorischer Schadel // Archives fur Anthropologie. № 25. P. 329–359.

- Nemeskéri J., Harsányi L., Acsádi Gy., 1960. Methodenzur Diagnose des Lebensalters von Skelettfunden // Anthropologischer Anzeiger. № 24. P. 103–115.

- Prag J., Neave R., 1997. Making Faces: Using Forensic and Archaeological Evidence. L. : British Museum. 256 p.

- Taylor K. T., 2000. Forensic Art and Illustration. Boca Raton : CRC Press. 580 p.

- Taylor R. G., Angel C., 1998. Facial Reconstruction and Approximation // J.G. Clement, D.L. Ranson (Eds). Craniofacial Identification in Forensic Medicine. L. : Arnold. P. 177–185.

- Wilkinson C., 2004. Forensic Facial Reconstruction. Cambridge : Cambridge University Press. 292 p.