Красноярский кластер лесной науки - новый этап развития

Автор: Котельников Р. В., Верховец С. В., Агеев А. А.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Центр лесной пирологии

Статья в выпуске: 3, 2019 года.

Бесплатный доступ

Приведен пример формирования научного кластера, который может стать основой развития лесного хозяйства Красноярского края. Проанализированы сложившиеся экономико-географические и исторические предпосылки образования научного кластера с учетом назревшей потребности в восстановлении связи между практикой и наукой с целью решения приоритетных вопросов в лесном хозяйстве, в первую очередь, для организации охраны лесов от пожаров. Оценено преимущество межорганизационного и междисциплинарного подхода в выполнении совместных научных проектов.

Короткий адрес: https://sciup.org/143169933

IDR: 143169933 | УДК: 68.47.75 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2019.3.13

Текст научной статьи Красноярский кластер лесной науки - новый этап развития

Для ссылок:

Котельников, Р. В. Красноярский кластер лесной науки – новый этап развития [Электронный ресурс] /

Р. В. Котельников, С. В. Верховец, А. А. Агеев // Лесохоз. информ. : электрон. сетевой журн. – 2019. – № 3. – С. 156–166. URL:

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (2006), часть федеральных полномочий в области лесных отношений, а также соответствующее финансирование (в виде субвенций) переданы на региональный уровень. Контроль за выполнением переданных полномочий и эффективностью использования выделенных финансовых средств осуществляется на федеральном уровне Рослесхозом, находящимся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Такое функциональное распределение определило необходимость введения со стороны органов государственной власти Российской Федерации определенных правил и требований к осуществлению переданных полномочий по каждому виду хозяйственной деятельности [1, 2].

На практике введение таких норм только на основе лесоводственных подходов и природно-климатических условий, обобщенных до уровня лесных районов, не принесло ожидаемого результата. Разработанный комплекс правил (возраст рубки лесных насаждений, правила заготовки древесины, пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах, лесовосстановления, лесоразведения и ухода за лесами) требует доработки с учетом экономического и экологического значения лесов, а также уровня социально-экономического развития территорий. При этом крайне важно, чтобы процессы нормотворчества опирались на современную научную базу. Именно в этом направлении формируются основные задачи лесной науки. Потребность в методическом и правовом обеспечении обостряется и в связи с необходимостью реализации Национального проекта «Экология» [3].

В настоящее время востребованы новые подходы к ведению лесного хозяйства (например, интенсификация использования и воспроизводства лесов), а также к финансово-организационным мероприятиям (например, программно-целевой метод финансирования). При внедрении подобных изменений очень важны исследования о возникновении возможных побочных эффектов, прогнозировании их влияния и т.д.

В процессе реформирования лесного хозяйства [4] и науки, а также на фоне других социально-экономических процессов в стране в последние два десятилетия нарушились ранее существующие связи между теорией и практикой. Практическое выполнение лесохозяйственных задач было ориентировано прежде всего на формирующуюся новую экономическую конъюнктуру в лесной отрасли. Преобразования требовали внедрения в работу основополагающих принципов новой политики в лесной отрасли.

Одновременно происходило реформирование университетов и специализированных научных институтов, которые перестраивались под новые форматы деятельности. В этот момент лесная наука очень остро нуждалась в поддержке в виде заказов на проведение научных исследований. Однако объемы финансирования работ, имеющих научную составляющую, были незначительными, а частный капитал еще не был готов к подобному вложению денежных средств. Этот период сильно ослабил научный потенциал, что выражалось в сокращении высококвалифицированных кадров.

Однако интенсивное развитие экономики страны в настоящий момент активизирует лесную отрасль в направлении освоения новых территориальных ресурсов, внедрения технологий, обеспечивающих получение товаров с высокой добавленной стоимостью, и повышения природоохранных требований, заставляет вновь привлекать науку для решения задач, связанных с технологической и экономической поддержкой отрасли. В лесной отрасли все чаще стали реализовываться крупные отраслевые проекты. Одним из центров осуществления приоритетных отраслевых проектов в стране является Красноярский край.

Красноярский край – это географический центр России, он охватывает 14% площади страны. Регион обладает широкими экономическими возможностями, включающими выгодное географическое положение, богатые природные ресурсы, развитую промышленную, энергетическую и транспортную инфраструктуру [5]. При этом 2/3 территории края покрыто лесами с преобладанием хозяйственно-ценных хвойных пород, в которых сосредоточено 6% мировых запасов древесины [6]. Основная доля ценных лесов находится в центральной части региона, где и планируется реализовать ключевые экономические проекты в лесной сфере. За прошедшее десятилетие в Красноярском крае осуществлялись крупнейшие отраслевые проекты на общую сумму более 120 млрд руб.

Красноярский край является идеальным регионом для создания опытно-научного полигона, на территории которого можно проводить широкий спектр научных и опытно-экспериментальных исследований в области лесного хозяйства. Кроме концентрации запасов лесных ресурсов, этому способствует географическое положение региона, который охватывает почти все природно-климатические зоны России. На территории края расположены 4 лесорастительные зоны страны, которые представлены 8 лесорастительными районами с различными условиями местопроизрастания лесов, распространяясь по широте от лесотундры до лесостепи и в высотном профиле от низинных (заболоченных) лесов до горных.

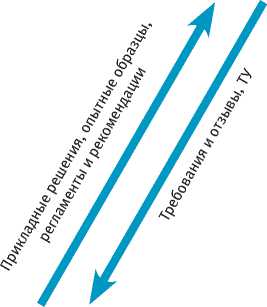

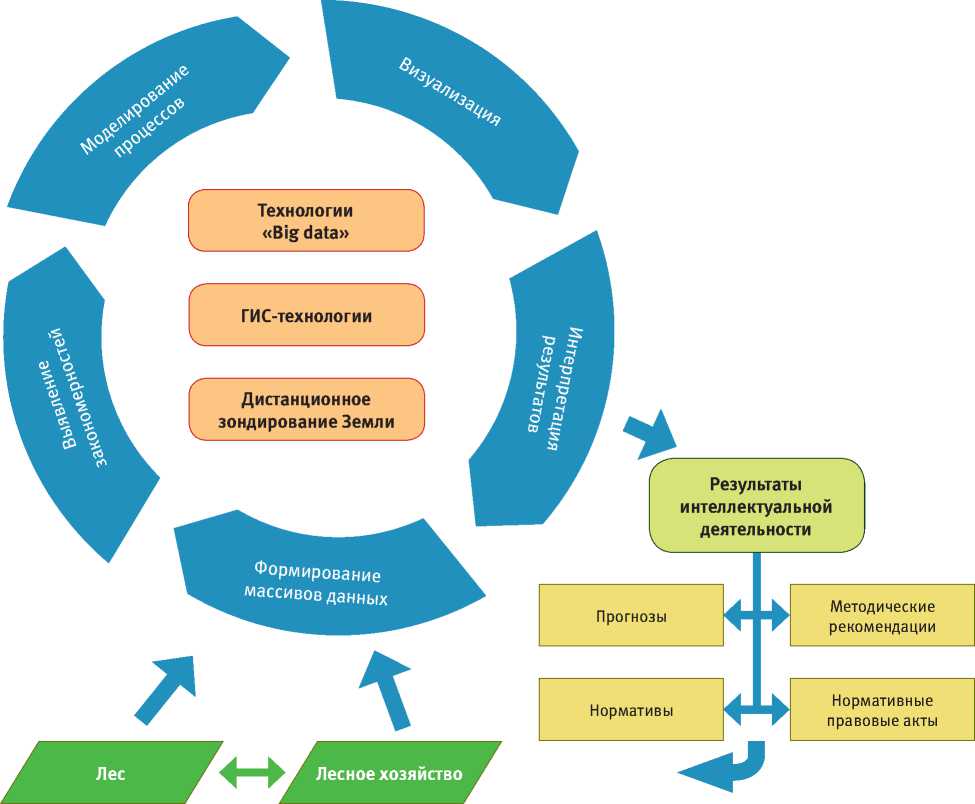

В Стратегии развития Красноярского края ключевую роль отводят совершенствованию лесопромышленного комплекса, при этом в инновационную, научную, образовательную и кадровую базу лесного кластера должны войти научно-исследовательские институты, университеты, средние и специальные учебные учреждения, которые будут обеспечивать разработку новых технологий и инновационных продуктов, а также осуществлять подготовку специалистов, отвечающих задачам инновационного преобразования лесопромышленного комплекса края [5] (рис. 1).

Обращаясь к истории, нужно отметить, что интенсификация лесной индустрии в Сибири в первой половине ХХ в. потребовала параллельного развития лесной науки и подготовки специалистов внутри региона. И со временем именно в Красноярске сформировалась самая мощная научно-образовательная лесная школа за Уралом, включающая в себя крупнейшие научные и образовательные учреждения. Так, в 1930 г. в Красноярске появилось первое высшее учебное заведение края – Сибирский лесной институт. В настоящее время в результате его слияния с Сибирским государственным аэрокосмическим университетом образован опорный университет Красноярского края – Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнёва (СибГУ). Вуз является основным научно-образовательным центром Сибири и Дальнего Востока по направлениям лесного хозяйства и лесной промышленности.

Подход к укреплению университетов путем объединения является общемировой практикой. В 2006 г. в Красноярске объединили 5 университетов в один – Сибирский федеральный университет (СФУ). Сейчас СФУ – это разноплановый научно-исследовательский и образовательный центр России.

На сегодняшний день СФУ и СибГУ им. М. Ф. Решетнёва являются крупнейшими вузами региона, их образовательная и научная деятельность направлена на развитие неистощительного пользования природными ресурсами Сибири, включая лесные богатства.

Аналогичные реформы не обошли стороной и научно-исследовательские институты. Так, 2016 г. в результате реорганизации образован Красноярский научный центр СО РАН, в состав которого, наряду с другими научными организациями Красноярска, входит Институт леса им. В.Н. Сукачева – основа фундаментальной лесной науки Сибири.

Укрупнение университетов и научных институтов проводится с целью получения синергетического эффекта от совместной реализации таких взаимодополняющих научных направлений, как, например, лес и дистанционное зондирование Земли из космоса, информационные технологии и автоматизация производства, новые материалы и биофизические системы города. Но эта парадигма еще должна доказать свою состоятельность, причем в ближайшее время.

Помимо учебных и научных организаций, в Красноярском крае сформированы крупные лесохозяйственные организации с высоким уровнем

ПРОИЗВОДСТВО И ПРАКТИКА

Учреждения Министерства лесного хозяйства Красноярского края, лесопользователи

ПРИКЛАДНАЯ НАУКА

Филиал ФБУ ВНИИЛМ «Центр лесной пирологии», МИП НПФ

Кадры, партнерство

Профстандарты, практика студентов

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА/ПЕРЕПОДГОТОВКА

СибГУ им. М.Ф. Решетнева, СФУ, КГАУ и др., лесхозы-техникумы

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА

Институт леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН, другие институты РАН

Рис. 1. Схема кластерной организации научных исследований применения передовых технологий, такие как Центр защиты леса Красноярского края, Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов, которые являются базой отработки новых технологий.

Формирование лесного научно-образовательного кластера проходило в эпоху СССР в условиях, характерных для того времени. Научные достижения и нововведения в практике лесного хозяйства становились известны сибирским ученым, как правило, в рамках обзора литературы и, лишь иногда, в ходе зарубежных командировок. Красноярск до 1991 г. был закрытым городом. Но потребность в обмене опытом и совместных проектах нарастала с каждым годом. Первые контакты с зарубежными коллегами позволили российским ученым активно влиться в международные процессы по направлениям устойчивого использования лесов и лесным пожарам. Наиболее активными партнерами выступили Лесная служба Департамента сельского хозяйства США, Лесная служба Министерства природных ресурсов Канады и Центр глобального мониторинга пожаров, Германия [10]. Совместные международные научные проекты, тренинги и обмен опытом на уровне таких организаций, как: научно-исследовательские институты РАН, Авиалесоохрана, Центр защиты леса и др., – позволили получить информацию о практике ведения лесного хозяйства в других странах. При этом уровень лесной науки в Красноярске и научные школы признаны за рубежом. Высокая квалификация специалистов лесного хозяйства Красноярского края, значимость и потенциал лесов Сибири позволили региону стать объектом для реализации двух проектов Всемирного банка («Лесной проект» и «Лесной проект-2») [11], Программы ROLL FOREST и Сетевого проекта Гео-экологического фонда в рамках Программы развития ООН.Именно здесь находится офис Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда дикой природы.

Общая картина научно-производственного и образовательного пространства Красноярска показывает высокий потенциал организаций лесной отрасли, а их территориальная близость и взаимодополнение в рамках решения лесных задач предполагает наличие кластерных взаимосвязей.

Широкий спектр проблем в лесном хозяйстве требует совместных подходов к их решению [7]. Однако приоритетной задачей остается охрана лесов от пожаров, особенно в районах с высокой лесистостью, прежде всего в регионах Сибири и Дальнего Востока [8]. Ежегодно пожары здесь охватывают лесные территории площадью от 2 млн до 17 млн га лесов, нанося колоссальный ущерб экономике страны и экологии и представляя угрозу социального характера. Продолжающаяся реформа правового обеспечения лесного хозяйства затронула и вопросы охраны лесов от пожаров. В Лесной кодекс Российской Федерации были внесены изменения, связанные с необходимостью установления лесопожарного зонирования, возможностью выделения зон контроля лесных пожаров, потребностью в нормативах обеспеченности силами и средствами пожаротушения. Для разработки подобной документации необходимо серьезное научное обоснование. Однако фундаментальную основу лесной пирологии, созданную за предыдущие полвека, невозможно напрямую использовать для расчета нормативов и при решении других проблемных вопросов охраны лесов от пожаров, которые стоят сейчас перед Рослесхозом. В стране сформировался серьезный разрыв между теоретическими наработками прошлого и текущими прикладными задачами.

Учитывая необходимость усиления пирологического направления прикладной науки, руководством Рослесхоза было принято решение о создании специализированного Научного центра, главной целью которого должно стать восполнение пробела между фундаментальными исследованиями и практическими задачами лесного хозяйства. Такой Центр был создан осенью 2017 г. в формате филиала Федерального бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства». Его полное название – Центр лесной пирологии, развития технологий охраны лесных экосистем, защиты и воспроизводства лесов, т.е. кроме области прикладной лесной пирологии его исследования затрагивают и смежные вопросы защиты и воспроизводства лесов в рамках пирологического направления (например, лесовосстановление на горельниках и т.д.).

Планируется, что Центр, базируясь на фундаментальных исследованиях, будет разрабатывать новые нормативы, методики и технологии; готовить проекты нормативных правовых актов с детальным научным обоснованием; осуществлять научное сопровождение мероприятий по их внедрению; участвовать в проектно-изыскательских работах на территории Сибирского федерального округа. Фактически Центр лесной пирологии будет являться связующим звеном между теорией и практикой.

Согласно экономической теории, сконцентрированная на некоторой территории группа взаимосвязанных организаций (компаний, корпораций, университетов и др.), взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных участников и группы в целом, является кластером. Наличие сквозных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ от исследований до внедрения в виде согласованных действий, т.е. управляемый процесс создания и развития кластера, в экономике называется кластерной инициативой. В практике научно-прикладных исследований это означает разработку межведомственных проектов развития научно-образовательного кластера и комплексных научно-исследовательских программ. Такие форматы кластерного развития часто являются самоорганизующимися, но при наличии поддержки со стороны государства эти проекты дают синергетический эффект, во много раз превосходящий результат отдельных работ.

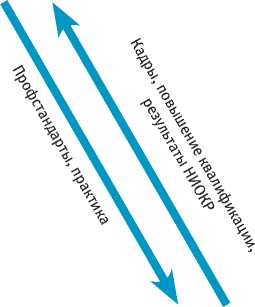

Одна из ведущих тенденций в науке второй половины XX в. – стремление к синтезу знаний, полученных в рамках отдельных научных дисциплин. Наличие на одной территории научных коллективов по широкому спектру исследований позволяет выполнять меж- и мультидисциплинар-ные проекты, оперативно реагируя на возникающие вопросы и запросы производства. Наряду с сохраняющейся дисциплинарной организацией науки и усиливающейся специализацией происходит активное формирование междисциплинарных знаний, все чаще применяются проблемные и проектные подходы к исследованию, утверждается парадигма целостности [9]. Это в полной мере применимо и к такому сложному объекту, как лесное хозяйство.

Появление эффективных технологий, основанных на новых знаниях, требует оперативного

Рис. 2. Междисциплинарный подход к научной проблеме

участия ученых из различных областей наук (рис. 2). При этом в ряде отраслей наблюдается существенный прорыв, в частности: в технологиях дистанционного зондирования Земли, беспилотных системах, анализе и обработке больших данных, технологиях геопространственного анализа и отображения данных (ГИС-системах) и т.д. Повсеместная цифровизация данных открывает принципиально новые возможности для моделирования процессов и их прогнозирования. Это позволяет максимально эффективно выявить потенциал технологий искусственного интеллекта, который за последние годы шагнул далеко вперед.

Для реализации насущных задач важна слаженная работа коллектива специалистов, обладающих разными компетенциями, а значит, зачастую не работающих в одном научном учреждении. Существующие механизмы финансирования разработок, а также устоявшиеся ведомственные традиции не стимулируют совместные проекты. Вместе с тем уже есть положительные примеры реализации новых подходов к формированию кооперации при организации научных исследований. Так, ФБУ ВНИИЛМ совместно с ИЛ СО РАН по заказу Минприроды России успешно завершил разработку нормативов обеспеченности субъектов Российской Федерации силами и средствами пожаротушения. В этом проекте удачно сочетались и классическая лесная пирология, и современные информационные технологии.

Глобальность вопросов биологии и лесоводства, изменений климата и «зеленой экономики» требует расширения международного сотрудничества на всех уровнях кластера. А такой уникальный ресурс, как лес, имеющий огромное экологическое и экономическое значение, требует комплексного и междисциплинарного подхода за рамками политических границ. И именно научно-образовательный кластер призван решить актуальные задачи за счет разнообразия составляющих его организаций и межинституциональной работы.

Таким образом, Красноярский кластер лесной науки является не только точкой роста потенциала знаний, но и передовым краем развития всего лесного хозяйства.

Список литературы Красноярский кластер лесной науки - новый этап развития

- Доклад Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Донского на Коллегии Минприроды России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://www.mnr.gov.ru/press/publication/doklad_ministra_prirodnykh_resursov_i_ekologii_rossiyskoy_federatsii_s_e_donskogo_na_kollegii_minpri/?sphrase_id=159969 (дата обращения: 29.05.2019).

- Правоприменение и управление в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов : учеб. пособ. ; 2-е изд. / А. Н. Бобринский, М. А. Воронов, Н. А. Коршунов, Н. В. Ловцова, А. П. Петров, Н. Е. Проказин.- М. : Всемирный банк, 2017. - 274 с.

- Национальный проект «Экология» [Электронный ресурс].- Режим доступа: URL: https://futurerussia.gov.ru/ekologiya (дата обращения: 29.05.2019).

- Петров, А. П. Административная реформа системы лесоуправления и ведения лесного хозяйства : учеб. пособ. / А. П. Петров. - Пушкино : ГОУ ВИПКЛХ, 2006. - 86 с.

- Постановление Правительства Красноярского края от 30.10.2018 № 647-п «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://zakon.krskstate.ru/0/doc/52526 (дата обращения: 23.05.2019).

- Указ губернатора Красноярского края от 21.12.2018 № 332-уг «Об утверждении Лесного плана Красноярского края» . -Режим доступа: URL: http://zakon.krskstate.ru/dat/bin/docs_attach/89481_332_ug.pdf (дата обращения: 23.05.2019).

- Концепция развития лесной отрасли Красноярского края . -Режим доступа: URL: mlx.krskstate.ru/dat/File/57/Novaya lesnaya kontseptsiya.docx (дата обращения: 29.05.2019).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы» . -Режим доступа: URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70544228/(дата обращения: 29.05.2019).

- Лысак, И. В. Междисциплинарность: преимущества и проблемы применения /И. В. Лысак//Современные проблемы науки и образования. -2016. -№ 5. -Режим доступа: URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=25376 (дата обращения: 04.07.2019)

- Demonstrating appropriate silviculture for sustainable forestry in central Siberia: a Russian -American partnership/J. C. Brissette, S. T. Eubanks, J. R. Gillespie, R. J. Lasko, A. V. Rykoff//Communicating the role of silviculture in managing the national forests: Proceedings of the National Silviculture Workshop. 1997 May 19-22. -Warren, PA.: Gen. Tech. Rep. NE-238. Radnor, PA: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Northeastern Forest Experiment Station. -1997. -P. 177-180.

- Реформирование лесоуправления и меры по борьбе с лесными пожарами в России . -Режим доступа: URL:http://projects.vsemirnyjbank.org/P123923/russia-forest-fire-response-project?lang (дата обращения: 29.05.2019).