Краснолаковая керамика второй половины III – начала V в. из могильника Фронтовое 3

Автор: Суханов Е. В., Гавритухин И. О., Нессель В. А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования керамики

Статья в выпуске: 263, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена предварительной публикации краснолаковой керамики из могил периода 2 (вторая половинa III – начало V в.) некрополя Фронтовое 3. Она представлена кувшинами, блюдами, мисками и светильниками. Рассмотрена их типология и хронология по аналогиям. Проведен планиграфический и хронологический анализ этих находок из Фронтового, предложено соотнесение типов рассматриваемой посуды с зоной второй половины III – середины IV в. и зоной второй четверти IV – начала V в., для каждой из которых выделяется и поздняя часть.

Краснолаковая керамика, Фронтовое 3, Юго-Западный Крым, III–V вв., типология, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/143173951

IDR: 143173951 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.263.441-456

Текст научной статьи Краснолаковая керамика второй половины III – начала V в. из могильника Фронтовое 3

В 2018 г. Севастопольским отрядом Крымской новостроечной экспедиции ИА РАН был полностью исследован могильник римского времени Фронтовое 3. Памятник расположен на левом берегу р. Бельбек, в 1 км к северо-западу – западу от одноименного села Нахимовского района Севастополя. Изучено 332 могилы, в том числе 328 римского времени, из них 305 подбойных могил, 12 грунтовых склепов и несколько погребений в ямах и амфорах. Если не считать четырех захоронений бронзового века, могильник датируется концом I – началом V в. н. э. Проводится анализ полученных материалов и их постепенная публикация ( Гавритухин и др ., 2020а; 2020б).

Могильник имеет выразительную планиграфическую структуру. Выделяется два периода его использования, четко отраженных в планиграфии некрополя (подробнее см.: Гавритухин и др. , 2020а; 2020б). Период 1 по находкам

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 20-18-00396 «Варвары и Рим в Юго-Западном Крыму: взаимодействие культур»).

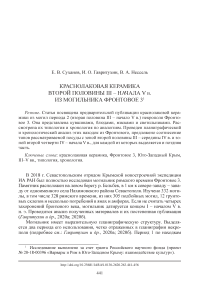

Рис. 1. Фронтовое 3

I – юго-восточная часть могильника Фронтовое 3: а – юго-восточная часть зоны периода 1; б – кувшины типа 1; в – кувшины типа 2; г – блюда формы 1; г1 – блюдо формы 1А/В; д – блюда формы 2; е – блюда формы 3; ж – миски типа 1; з – миски типа 2; и – миски типа 3; к – миски типа 4; л – миски типа 5; м – светильники; н – хронологические индикаторы (металл, стекло) финала могильника; о – ареал зоны «КЛ-2А»; п – ареал зоны «КЛ-2Б»;

II – светильники: 1 – мог. 16; 2–4 – мог. 136

датирован концом I – первой половиной III в. (рис. 1: Iа ). Переход от периода 1 к периоду 2 приходится на эпоху так называемых Скифских (Готских) войн 232– 275/276 гг. По археологическому материалу его маркирует смена одночленных лучковых фибул двучленными лучковыми и выразительный набор монет середины III в. В ранней зоне периода 2 встречены вещи, синхронизируемые со ступенями С2 (250/260–310/320 гг.) и/или С3 (300/320–350/370 гг.) по У. Лунд-Хансен и Я. Тейралу. Позднейшие комплексы занимают юго-восточный край могильника (рис. 1: Iн ) и датируются концом IV – началом V в.

В настоящее время ведется обработка находок из Фронтового 3, в том числе их реставрация. Многие опорные для хронологии вещи из могил периода 1 пока недоступны для полноценного анализа. Более полная информация имеется сейчас по могилам периода 2. В специальной статье рассмотрены хронологические индикаторы его поздней части ( Гавритухин и др. , 2020а). Подготовлена предварительная публикация лепной керамики из могил периода 2, изучены некоторые аспекты технологии изготовления лепной посуды ( Cуханов , 2020; Суханов и др. , 2020).

Данная статья продолжает знакомить коллег с материалами периода 2 могильника Фронтовое 3. Она посвящена характеристике краснолаковой керамики, обнаруженной в могилах второй половины III – начала V в.

Часть рассматриваемой посуды представлена блюдами понтийской группы ( Pontic Red Slip ware – PRS ). Понтийское происхождение этой посуды доказано К. Домжальским, хотя мы до сих пор не знаем точные места расположения центров ее производства ( Иванова , 2009. С. 28). Типология и хронология PRS , на которую опирается большинство современных исследователей, разработаны К. Домжальским. Он доработал схему, предложенную А. Опайтом ( Opait , 1985. P. 154–161, 163). При классификации продукции PRS в нашей статье используется общепринятое разделение блюд на три основные формы ( Arsen’eva, Domżalski , 2002).

Немалая доля рассматриваемых сосудов представлена изделиями, которые по ряду технологических признаков (особенности глины, лакового покрытия и др.) также можно считать понтийскими. У отечественных исследователей нет единых стандартов описания и классификации этого массива материала. Более понятно определение категории «кувшины», в нашей выборке – это сосуды закрытой формы, имеющие узкое горло и ручку. Что касается разграничения между тарелками и мисками, мы в целом следовали классификационным принципам, предложенным Д. В. Журавлевым (2010). В соответствии с ними к категории «миски» относятся открытые глубокие сосуды полусферической или усеченно-конической формы, предназначенные для подачи и приема пищи. От тарелок они отличаются большей глубиной, а от блюд – большей глубиной и меньшим диаметром ( Журавлев , 2010. C. 19–20).

Большинство сосудов этих групп известны в существующих классификационных схемах по Северному Причерноморью под разными названиями. Поэтому используемое при описании этого материала понятие «тип» является очень условным. Основная его цель – обобщение уже известных в других классификациях разных вариантов названий для сходных по форме сосудов.

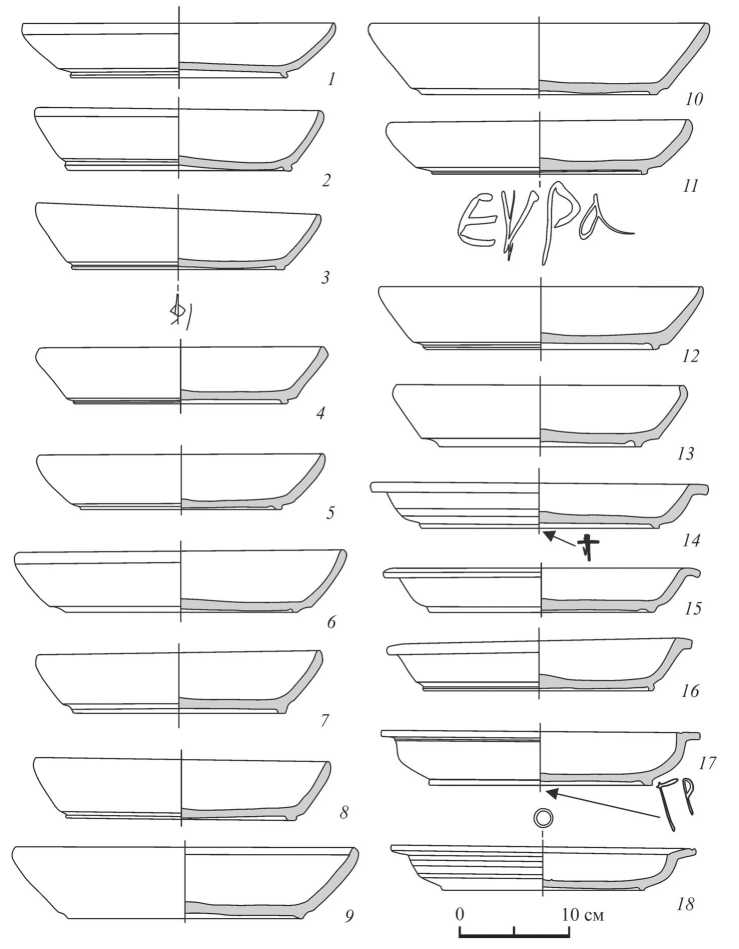

Блюда понтийской группы

18 экземпляров трех основных форм (по: Arsen’eva, Domżalski , 2002).

Форма 1 (рис. 2: 1–13 ); тринадцать экземпляров; могилы 89, 99, 104, 136 (2 шт.), 137, 155, 159 (3 шт.), 171, 177, 178. Блюда усеченно-конической формы на низком широком кольцевом поддоне. По К. Домжальскому, данные блюда, исходя из формы венчика, можно разделить на несколько вариантов. У большинства блюд из Фронтового 3 край венчика заострен и слегка загнут внутрь. Они соответствуют форме 1А. Одно блюдо из могилы 178 соотносится с формой 1А/B (рис. 2: 13 ). Высота блюд – 5–6 см, диаметр венчика – 26–30 см, диаметр дна – 18–21 см. Черепок на поверхности и в изломе ярко-оранжевый. Большинство изделий покрыты красно-коричневым лаком как изнутри, так и снаружи, иногда на дне присутствуют более темные пятна, а также разводы и подтеки. Блюда из могил 104 и 171 имеют на дне граффити (рис. 2: 3, 11 ).

Блюда формы 1 – наиболее массовая и распространенная разновидность понтийской краснолаковой посуды во всем Причерноморье (например: Смокотина , 2014. С. 47, 48; Opaiţ , 1996. P. 135. Pl. 55: 4 ; Лордкипанидзе , 1962. С. 254. Рис. 10; Domżalski , 2011. Pl. 1; 2: 1–4 ). Общепризнанная датировка таких блюд с середины IV до середины V в. не исключает некоторого расширения этих границ ( Arsen’eva, Domżalski , 2002. Р. 426) и бытования как минимум до середины VI в., судя по находке в погребении 7 склепа 100 могильника Лучистое близ Алушты, датированного по ранней орлиноголовой пряжке ( Айбабин, Хайрединова , 2008. С. 52. Рис. 12: 1 ). Блюдо варианта 1А/B, типологически более позднего, чем вариант 1А, имеет более позднюю нижнюю дату и по материалам Фронтового (см. ниже).

Форма 2 (рис. 2: 14–17 ); четыре экземпляра; могилы 22, 41, 136, 158. Блюда усеченно-конической формы с горизонтально отогнутым венчиком, на низком кольцевом поддоне. Высота – 4–5 см, диаметр венчика – 29–30 см, диаметр дна – 20–22 см. По цвету и фактуре черепка и лака сходны с блюдами формы 1. У блюд из могил 41 и 158 на внешней поверхности дна присутствуют дипинти, нанесенные темно-красной краской (рис. 2: 14, 17 ).

Блюда этой формы были менее популярны, чем формы 1, но тоже широко распространены в Причерноморье. Они предварительно датированы от середины до конца IV в. ( Arsen’eva, Domżalski , 2002. P. 426; Domżalski , 2011. Р. 165. Pl. 2: 7–9 ), не исключая уточнений на более широком круге находок ( Иванова , 2009. С. 35).

Форма 3 (рис. 2: 18 ). Единственный экземпляр из могилы 172 – блюдо с наклонно отогнутым и более широким, чем у формы 2, венчиком, имеющим неглубокий желобок. Дно на низком кольцевом поддоне, немного вогнуто. На внешней поверхности стенок имеется слабовыраженное рифление. Высота – 4 см, диаметр венчика – 28 см, диаметр дна – 18 см. На внутренней поверхности дна, в его центре, кольцевой выступ. Керамическая масса светло-оранжевая, присутствуют редкие светлые карбонатные включения. Лак красно-коричневый. Внешняя и внутренняя поверхности сосуда покрыты им почти полностью, за исключением внешней поверхности дна, – на ней отдельные полосы – подтеки лака.

Рис. 2. Фронтовое 3. Краснолаковые блюда

1–13 – форма 1; 14–17 – форма 2; 18 – форма 3

1 – мог. 89; 2 – мог. 99; 3 – мог. 104; 4–6, 16 – мог. 136; 7 – мог. 137; 8 – мог. 155; 9, 10 – мог. 159; 11 – мог. 171; 12 – мог. 177; 13 – мог. 178; 14 – мог. 41; 15 – мог. 22; 17 – мог. 158; 18 – мог. 172

Не вызывающая сомений дата таких блюд – с конца IV по середину V в. ( Arsen’eva, Domżalski , 2002. P. 427). Аналогии многочисленны в Крыму, нередки и в других пунктах Причерноморья, причем длительность бытования блюд формы 3 требует дополнительного анализа ( Иванова , 2009. С. 38, 39; Смокотина , 2014. C. 53, 54).

Другие группы посуды

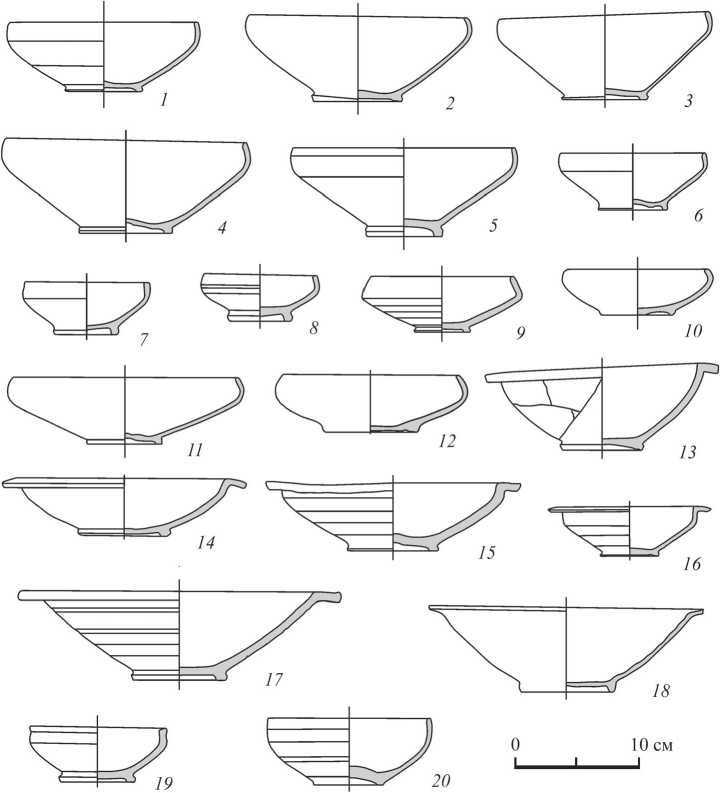

Миски (20 экземпляров)

Тип 1 (рис. 3: 1–8 ) / Совхоз-10, вариант 2 / Ушаков и др., тип 1 / Иванова, форма 4 ( Стржелецкий и др. , 2005; Ушаков и др. , 2017; Иванова , 2009); восемь экземпляров, могилы 85, 99, 136 (3 шт.), 137, 140, 141. Неправильной полусферической формы с коротким загнутым внутрь бортиком, на кольцевом поддоне. У большинства экземпляров дно вогнуто, реже – снизу прямое или выгнуто наружу. Верхний край венчика округлый, в одном случае – слегка заостренный (рис. 3: 2 ). Можно выделить два размерных варианта. К первому относятся миски высотой 6–8 см, с диаметром венчика 17–19 см (у одной миски 15 см), диаметром дна 6–7 см. Ко второму – миски высотой 4–5 см, с диаметром венчика 9–11 см, диаметром дна около 5 см. Тон черепка от светло-бежевого до светло-оранжевого. В тесте мисок из могил 99 и 140 заметны включения мелкого песка. Цвет лака – от красно-коричневого до светло-коричневого. Оттенок лакового покрытия, скорее всего, связан с толщиной его слоя. Примером тому может служить миска из могилы 140. В верхней части сосуда (на бортике) лак светло-коричневый. Ниже, до поддона, краснооранжевый, такого же цвета покрытие внутренней поверхности сосуда, за исключением придонного участка.

Миски такой формы широко распространены на памятниках Северного Причерноморья первых веков н. э. ( Ушаков и др ., 2017. С. 59), но происходят преимущественно из комплексов III–IV вв. ( Ушаков и др. , 2017. C. 59; Стрже-лецкий и др. , 2005. C. 83, 85). О. С. Иванова датирует их более поздним временем: второй половиной IV – V в. ( Иванова , 2009. C. 39–44).

Тип 2 (рис. 3: 9–12 ) / Совхоз-10, вариант 4 / Ушаков и др., тип 4 (?); четыре экземпляра; могилы 23, 51, 104, 160. Уплощенно-полусферические миски с загнутым бортиком, иногда близкие биконическим формам. От мисок типа 1 отличаются, во-первых, соотношением высоты тулова и бортика – здесь бортик почти равен по высоте тулову (нижней части сосуда до точки максимальной ширины); во-вторых, степенью загиба бортика – здесь он загнут сильнее; в-третьих, высотой кольцевого поддона – он ниже, чем у мисок типа 1. Диаметр венчика – от 11 до 18 см, высота – 3,5–5,5 см, диаметр дна – 4,5–7,5 см. Цвет черепка: ярко-оранжевый, светло-красный, коричневый. Цвет лака тоже разнообразен: от красного до коричневого. Лаковое покрытие присутствует по всей поверхности мисок. На основании отмеченных различий можно предположить, что тип 2 объединяет продукцию разных производственных центров.

Рис. 3. Фронтовое 3. Краснолаковые миски

1–8 – тип 1; 9–12 – тип 2; 13–18 – тип 3; 19 – тип 4; 20 – тип 5

1 – мог. 85; 2 – мог. 99; 3, 6, 7 – мог. 136; 4 – мог. 140; 5 – мог. 141; 8 – мог. 137; 9, 17, 19 – мог. 104; 10 – мог. 51; 11 – мог. 160; 12, 14 – мог. 23; 13 – мог. 177; 15 – мог. 138; 16 – мог. 52; 18 – мог. 154; 20 – мог. 105

Ближайшие по форме аналогии таким сосудам известны в могильнике Совхоз-10 ( Стржелецкий и др. , 2005. Табл. 15: 6, 7, 11 ). Дата: III–V вв. (Там же. С. 85) или вторая половина III – конец IV в. ( Ушаков и др. , 2017. С. 67).

Тип 3 (рис. 3: 13–18 ) / Совхоз-10, вариант 6 / Ушаков и др., тип 7 / Иванова, форма 12; шесть экземпляров; могилы 23, 52, 104, 138, 154, 177. Миски усеченно-конической, усеченно-сферической или цилиндро-конической формы с горизонтально отогнутым наружу краем. Самыми крупными являются миски из могил 104, 154, 177: высота – около 7 см, диаметр венчика – 19–26 см, диаметр дна – 6–7 см. Миски из могил 23 и 138 имеют меньшие размеры: высота – около 5 см, диаметр венчика – 19–20 см, диаметр дна – около 7 см. Самая мелкая миска – из могилы 52. Помимо размеров, ее немного отличает форма тулова сосуда и поддона: высота – 4 см, диаметр венчика – 13 см, диаметр дна – около 5 см. Внешняя поверхность как гладкая (миски из могил 23, 154, 177), так и с неглубоким рифлением (экземпляры из могил 52, 104, 138). Черепок чаще всего красного цвета с мелкими карбонатными включениями. У миски из могилы 104 в глине видны включения мелких поблескивающих частиц. Цвет лака: светло-красный, красно-коричневый, темно-коричневый. Покрытие неравномерное, из-за этого на отдельно взятом сосуде цвет лакового покрытия варьирует, в том числе имеются пятна более темные, чем цвет покрытия на большей части поверхности сосуда.

Миски таких форм встречены на многих памятниках Крыма ( Нессель , 2003. Рис. 4: 6, 7 ; Храпунов , 2002. Рис. 69: 12 ; 77: 11 ; 119: 10 ; Зайцев, Мордвинцева , 2003. Рис. 2: 11 ; 6: 6 ; Айбабин , 1999. Табл. XII: 6 ; XVII: 3 ; XXII: 4 ; Иванова , 2009. С. 48, 49. Рис. 13: 72–75 ). Датируются второй половиной III – началом V в. ( Ушаков и др ., 2017. С. 67; Иванова , 2009. С. 48, 49).

Миска из могилы 154 (рис. 3: 18 ) немного выделяется на общем фоне более слабым отгибом венчика. Почти прямая аналогия ей известна в могильнике Ки-лен-балка ( Нессель , 2003. Рис. 4: 1 ). Миски с таким слабым загибом края можно рассматривать в качестве одного из вариантов типа 3.

Тип 4 (рис. 3: 19 ) / Совхоз-10, вариант 5 / Ушаков и др., тип 6; один экземпляр из могилы 104. Миска с утолщенным слегка отогнутым краем, округлыми стенками, на высоком массивном кольцевом поддоне с ребром. Высота – 4,5 см, диаметр венчика – 11 см, диаметр дна – 6 см. Черепок бежево-коричневый с редкими включениями светлых карбонатных частиц. Снаружи лаковое покрытие присутствует на бортике, ниже – подтеки; изнутри покрыта лаком полностью. Цвет лака красно-коричневый.

Миски такой формы известны в Херсонесе, могильниках Чатыр-Даг, Совхоз-10 ( Кадеев , 1970. Рис. 10: 4 ; Шаров , 2007. Рис. 13: 11 ; Стржелецкий и др. , 2005. Табл. XV: 12–21 ). Их датируют от III до середины или третьей четверти IV в. ( Ушаков и др. , 2017. С. 67).

Тип 5 (рис. 3: 20), один экземпляр из могилы 105. Глубокая миска полусферической формы с вогнутым дном. Толщина дна примерно в 2 раза превышает толщину стенок. Кольцевой поддон низкий, слабовыраженный. По внешней поверхности тулова миски имеется слабое рифление. Высота – 5 см, диаметр венчика – 13 см, диаметр дна – 5,5 см. Черепок бежево-коричневый с включениями карбонатных частиц. Лак красно-коричневый, полностью покрывает внешнюю и внутреннюю поверхности сосуда. Близкие аналогии этой миске пока что не найдены.

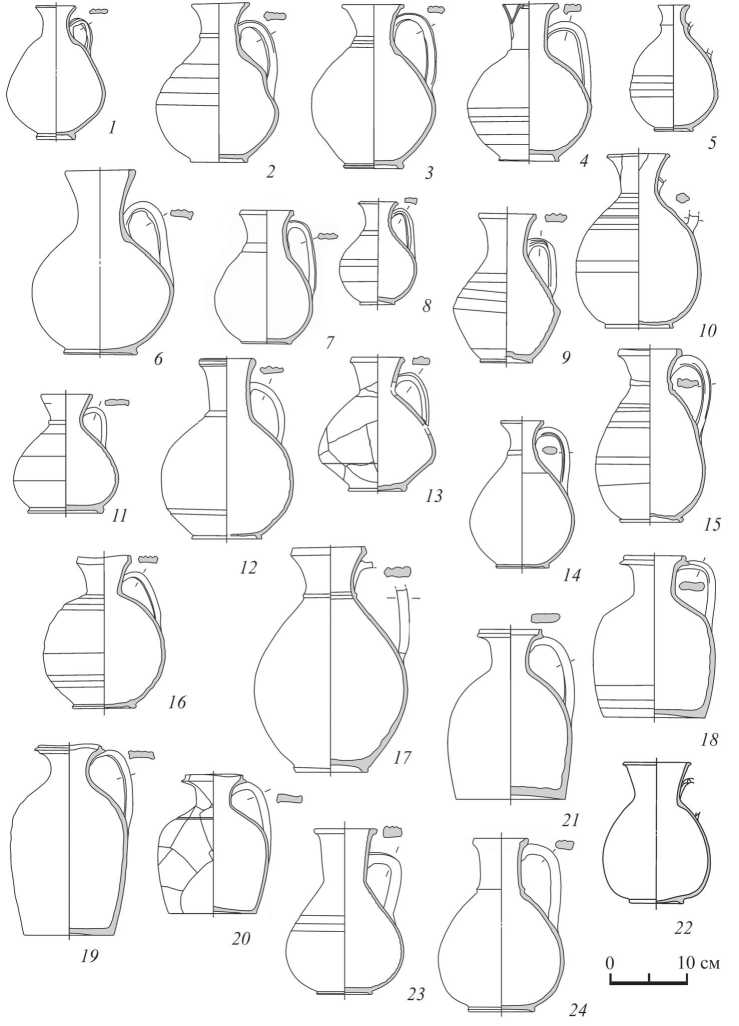

Кувшины (24 экземпляра)

Тип 1 (рис. 4: 1–17, 22–24 ) / Нессель, тип IV.2 / Совхоз-10, вариант 9 / Храпунов, тип X / Иванова, тип 2 ( Нессель , 2003; Стржелецкий и др ., 2005; Храпунов , 2002; Иванова , 2009); двадцать экземпляров; могилы 21, 22 (2 шт.), 27, 29, 31, 37, 48, 85, 88, 91, 96, 98, 99, 100, 105, 136, 154. Одноручные кувшины с туловом, близким шаровидному, на низком кольцевом поддоне. Горло воронковидное, короткое – не более ¼ от высоты всего сосуда. Ручка верхним концом крепится к основанию горла. В сечении ручки, как правило уплощенной, подпрямоугольной, реже подовальной формы, обычно – с продольными бороздками на внешней поверхности. Высота сосудов чаще всего – 17–20 см, диаметр венчика – 7–8 см, диаметр дна – 8–10 см, максимальный диаметр – около 15–16 см. Более мелкими размерами отличаются кувшины из могил 31, 85, 96. У восьми кувшинов имеется валик, опоясывающий основание горла. Кувшины типа 1 характеризуются светло-коричневым или бежево-коричневым цветом поверхности черепка, в глине видны светлые карбонатные включения; у трех сосудов черепок имеет оранжевые тона. Лак темно-красного цвета покрывает поверхность сосуда от верхнего края до места максимального диаметра, ниже – подтеки. Внутри сосуда лак часто присутствует на горле, как минимум – на верхней его части.

Кувшины типа 1 известны в Херсонесе, могильниках Юго-Западного и Предгорного Крыма, на поселениях Северного Причерноморья ( Рыжов , 1986. Рис 3: 2 ; Айбабин, Хайрединова , 1998. Рис. 18: 6 ; Храпунов , 2002. Рис. 69: 5–6 , 11 ; 136: 6 ; 202: 5 ; 203: 2, 4 ; Нессель , 2003. Рис. 5: 2–5 , 6; Иванова , 2009. С. 51, 52). Дата таких кувшинов определяется в рамках IV в. ( Храпунов , 2002. С. 60; Нессель , 2003. С. 118), IV – серединой V в. ( Иванова , 2009. С. 52).

Тип 2 (рис. 4: 18–21 ) / Нессель, тип IV.4 / Совхоз-10, вариант 8 / Храпунов, тип XVI / Иванова, тип 1; четыре экземпляра; могилы 51, 154, 158, 171. Одноручные кувшины с туловом бутылкообразной формы, широким, слегка вогнутым внутрь дном без поддона. Горло широкое, короткое, расширено к верху. Венчик клювовидный – с неглубоким желобком на внешней стороне. Ручка уплощенная, верхним краем крепится под венчиком, нижним – в районе максимального диаметра сосуда. Диаметр венчика – 8–9 см, максимальный диаметр сосуда – 14–16 см, высота – от 17 до 24 см. Все имеют светло-коричневый цвет поверхности черепка. В глине присутствуют мелкие светлые включения, у одного сосуда (рис. 4: 21 ) – черные остроугольные включения. Внешняя поверхность покрыта лаком, за исключением придонного участка. На кувшинах из могил 51 и 154 толщина лакового покрытия неравномерна, цвет лака варьирует от оранжево-коричневого до темно-бурого и от коричневого до темно-красного соответственно. Цвет лака у остальных сосудов яркий, красно-коричневый.

Кувшины типа 2 известны на многих могильниках Юго-Западного и Предгорного Крыма ( Айбабин , 1990. Рис. 4: 5 ; Лобода , 1977. Рис. 6: 2 ; Храпунов , 2002.

Рис. 4. Фронтовое 3. Краснолаковые кувшины

1–17, 22–24 – тип 1; 18–21 – тип 2

1 – мог. 21; 2, 3 – мог. 22; 4 – мог. 29; 5 – мог. 31; 6 – мог. 37; 7 – мог. 48; 8 – мог. 85; 9 – мог. 88; 10 – мог. 91; 11 – мог. 96; 12 – мог. 98; 13 – мог. 99; 14 – мог. 100; 15 – мог. 105; 16 – мог. 136; 17 – мог. 154; 18 – мог. 51; 19 – мог. 154; 20 – мог. 158; 21 – мог. 171; 22 – мог. 27; 23 – мог. 44; 24 – мог. 15

Рис. 88: 5 ; 196: 7 ; Нессель , 2003. Рис. 8: 3–6 ; 9: 1, 3, 6 ; Иванова , 2009. С. 50, 51. Рис. 14: 78–80 ). Датируются второй четвертью III – IV в. ( Нессель , 2003. С. 119), IV в. ( Храпунов , 2002. С. 60), IV – первой половиной V в. ( Иванова , 2009. С. 51).

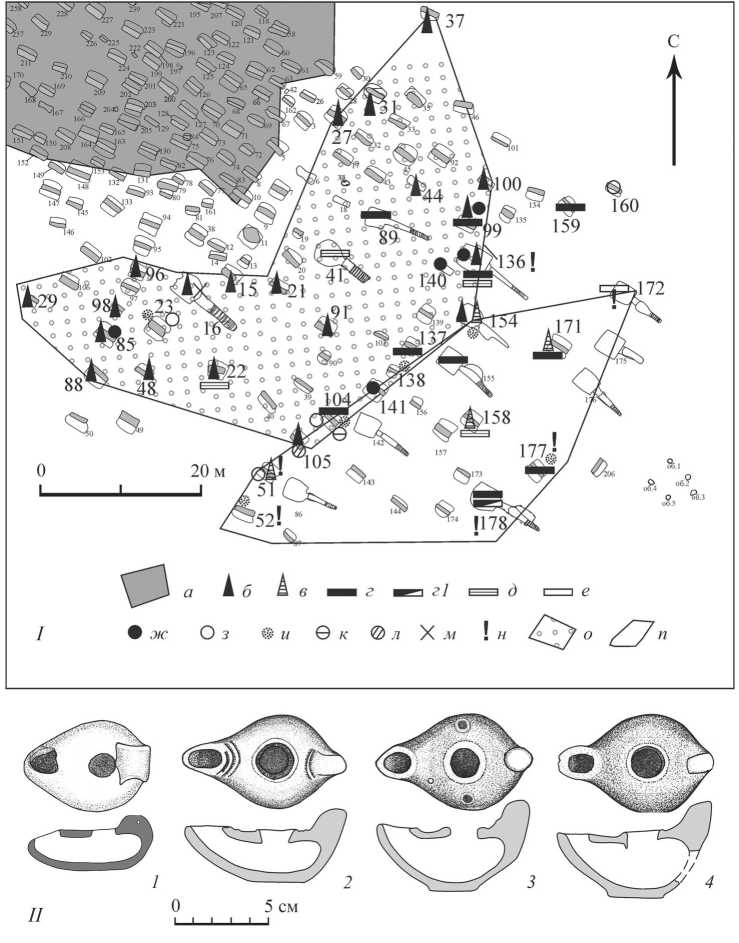

Светильники

Они представлены одним экземпляром из могилы 16 и тремя из могилы 136 (рис. 1: II ). Изделия каплевидной в плане формы, с вытянутым овальным носиком, широким отверстием для заливки масла. У одного из светильников на тулове, помимо основного отверстия для масла, присутствуют еще два меньшего диаметра (рис. 1: II3 ); у другого изделия на внешней поверхности есть несколько дуговидных бороздок у носика и одна борозда у ручки (рис. 1: II2 ). Керамическая масса светло-бежевая с редкими включениями светлых карбонатных частиц. Лак покрывает верхнюю часть изделия, цвет красно-коричневый. У светильника из могилы 16 лак сохранился плохо. Длина – около 7,5 см, ширина – около 5 см, высота (без учета ручки) – 2,5–3,5 см.

Рассмотренные изделия по морфологии близки группе «биконические светильники» Причерноморья, которые датируются концом III – IV в. ( Chrzanovski, Zhuravlev , 1998. P. 141, 142, там же приведены аналогии).

Планиграфия и хронология

Как показано выше, почти все рассмотренные типы краснолаковой посуды датируются по аналогиям из других памятников широко – в основном III–IV вв., второй половиной III – IV в.; иногда датировки разных авторов заметно отличаются друг от друга. Исключение составляют, пожалуй, понтийские блюда, общепризнанная нижняя хронологическая граница которых – середина IV в. или чуть раньше. Материалы Фронтового 3 позволяют датировать ряд типов краснолаковой керамики заметно уже.

Могилы с кувшинами типа 1 (рис. 1: Iб ) располагаются в северо-западной части участка могил периода 2 – зоне «КЛ-2А»2 (рис. 1: Iо ), а несколько экземпляров встречено в зоне, переходной от периода 1 к 2. Разделение могил периода 2 на два участка по наличию/отсутствию кувшинов типа 1 подкрепляется планиграфией других типов посуды и в общих чертах соответствует хронологическому делению комплексов по металлическим и стеклянным изделиям.

Среди могил с кувшинами типа 1 две (99, 100) относятся к стыку ранней и средней зон периода 2 и три (105, 136, 154) – к средней зоне периода 2. Большинство же могил расположено в ранней зоне периода 2. Суммарно это вторая половина III – третья четверть IV в. Учитывая отдаленность мест находок кувшинов типа 1 от зоны финала могильника (рис. 1: Iн ), для Фронтового 3

верхнюю дату бытования таких сосудов можно ограничить серединой IV в. Наличие кувшинов типа 1 в переходной зоне указывает на возможность их появления в середине III в.

В зоне «КЛ-2А» встречены и миски типа 1 (рис. 1: Iж ). Правда, статистика их распределения иная – за исключением одной могилы (85), они встречены на стыке ранней и средней зон или в непоздней части средней зоны периода 2. То есть миски типа 1 были популярны в первой половине – середине IV в., но появились, вероятно, несколько раньше.

Кувшины типа 2 найдены только в средней и поздней зонах периода 2 (рис. 1: Iв ), что маркирует его юго-восточную часть – зону «КЛ-2Б» (рис. 1: Iп ). На плане хорошо видно, что кувшины типов 1 и 2 недолгое время сосуществуют, но тип 2 быстро вытесняет тип 1. Это и другие хронологические индикаторы определяют дату кувшинов типа 2 и всей зоны «КЛ-2Б» второй четвертью – концом IV или началом V в.

Блюда форм 1А и 2 появляются в поздней части ранней зоны периода 2 (рис. 1: Iг, д ), которая входит в ареал монет 306/309–324/337 годов чеканки, причем в двух случаях (из трех ранних) такие блюда происходят из тех же склепов (41 и 89), что монеты 313 и 314 гг. ( Гавритухин и др ., 2020б. С. 95. Рис. 1: н1 ; 2020а. Рис. 1: h ). Это указывает на дату в пределах первой половины – середины IV в., правда, поставленный К. Домжальским вопрос о возможности появления этой посуды до середины IV в. мы не можем однозначно решить. Возможно, более детальная работа с инвентарем могил периода 2 позволит в будущем говорить по этому вопросу более определенно.

Блюда форм 1А/В и 3 встречены только в склепах финальной зоны Фронтового 3 (рис. 1: Iг1, е, н ). Учитывая, что в этих склепах было не одно захоронение, мы не можем жестко ограничить время появления такой посуды датой позднейших пряжек, т. е. четвертой четвертью IV – началом V в. (хотя и не исключаем это). Однако с учетом неплохой выборки краснолаковых блюд (18 экземпляров) можно утверждать, что формы 1А/В и 3 появились заметно позднее, чем 1А и 2, – не ранее второй половины или третьей трети IV в.

Миски типов 2 и 3 тяготеют к зоне «КЛ-2Б» (рис. 1: Iз, и ), причем представлены они и в могилах, относящихся к финалу некропля. В глубине зоны «КЛ-2А» они встречены лишь в могиле 23, откуда происходит монета 324– 325 гг. ( Гавритухин и др ., 2020б. С. 95. Рис. 1: н1 ; 2020а. Рис. 1: h ). Таким образом, планиграфия и хронология этих типов мисок практически такие же, как у блюд. Значит, можно говорить о еще одном значимом рубеже в эволюции керамики периода 2 Фронтового – поздней части зоны «КЛ-2А».

Наконец, миски типов 4 и 5 встречены по одному разу на стыке зон «КЛ-2А» и «КЛ-2Б», что указывает на дату в пределах второй и третьей четвертей IV в. Понятно, что о периодах бытования этих мисок в нашем случае говорить не приходится – мы имеем лишь единичные реперы.

Итак, рассмотрение краснолаковой керамики могильника Фронтовое 3 позволяет выделить следующие зоны, каждая из которых имеет свой набор посуды и датировку.

Для зоны «КЛ-2А» (вторая половина III – середина IV в.) показательны кувшины типа 1, миски типа 1 и все светильники, представленные в нашей выборке.

В поздней части этой зоны (не ранее IV в.) появляются блюда форм 1А и 2, миски типов 2 и 3.

Для зоны «КЛ-2Б» (вторая – четвертая четверти IV или начало V в.) показательны кувшины типа 2 и продолжение бытования типов посуды, появившихся в поздней части зоны «КЛ-2А». В поздней части зоны «КЛ-2Б» (не ранее второй половины, вероятно, с четвертой четверти IV в.) появляются блюда форм 1А/В и 3.

Полученная картина важна не только для уточнения периодизации материалов могильника Фронтовое 3. Опираясь на нее и другие хорошо датированные материалы, появляется возможность точнее, чем ранее, датировать ряд типов краснолаковой посуды, следовательно, лучше понимать эволюцию этой категории керамических изделий, историю Юго-Западного Крыма и регионов, связанных с его культурой во второй половине III – начале V в.

Список литературы Краснолаковая керамика второй половины III – начала V в. из могильника Фронтовое 3

- Айбабин А. И., 1990. Хронология могильников Крыма позднеримского и раннесредневекового времени // МАИЭТ. Вып. I. С. 3–85, 175–241.

- Айбабин А. И., 1999. Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь: Дар. 352 с.

- Айбабин А. И., Хайрединова Э. А., 1998. Ранние комплексы могильника у с. Лучистое в Крыму // МАИЭТ. Вып. VI. С. 274–311.

- Айбабин А. И., Хайрединова Э. А., 2008. Могильник у села Лучистое. Т. I. Раскопки 1977, 1982–1984 годов. Симферополь; Керчь: АДЕФ-Украина. 336 с. (Боспорские исследования. Supplementum 4.)

- Гавритухин И. О., Мастыкова А. В., Свиридов А. Н., Суханов Е. В., Язиков С. В., 2020а. Финал могильника Фронтовое 3 (к изучению миграций в Юго-Западном Крыму на закате античности) // SP. № 4. С. 235–247.

- Гавритухин И. О., Свиридов А. Н., Язиков С. В., 2020б. Могильник римского времени Фронтовое 3 в Юго-Западном Крыму // РА. № 2. С. 91–110.

- Журавлев Д. В., 2010. Краснолаковая керамика Юго-Западного Крыма первых веков н. э. (по материалам позднескифских некрополей Бельбекской долины). Симферополь: Деметра. 318 с. (Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Supplementum 9.)

- Зайцев Ю. П., Мордвинцева В. И., 2003. Исследования могильника у с. Суворово в 2001 г. // МАИЭТ. Вып. X. C. 57–78.

- Иванова О. С., 2009. Краснолаковая керамика из раскопок могильника в балке Алмалык-дере (Мангуп) // МАИЭТ. Вып. XV. С. 26–88.

- Кадеев В. И., 1970. Очерки истории экономики Херсонеса в I – IV вв. н. э. Харьков: Харьковский ун-т. 164 с.

- Лобода И. И., 1977. Раскопки могильника Озерное III в 1963–1965 гг. // СА. № 4. С. 236–252.

- Лордкипанидзе О. Д., 1962. Краснолаковая керамика из раскопок Пицунды (основные типы и их датировка) // Вестник отделения общественных наук Академии наук Грузинской ССР. № 1. С. 231–235.

- Нессель В. А., 2003. Краснолаковая керамика из могильника Килен-балка // Херсонесский сборник. Вып. XII. Севастополь. C. 107–123.

- Рыжов С. Г., 1986. Керамический комплекс III–IV вв. н. э. из северо-восточного района Херсонеса // Античная культура Северного Причерноморья в первые века нашей эры / Ред. В. А. Анохин. Киев: Наукова думка. С. 130–139.

- Смокотина А. В., 2014. Краснолаковая керамика города Боспора в конце IV – первой половине VII вв.: дис. … канд. ист. наук. М. 347 с.

- Стржелецкий С. Ф., Высотская Т. Н., Рыжова Л. А., Жесткова Г. И., 2005. Население округи Херсонеса в первой половине I тысячелетия новой эры (по материалам некрополя «Совхоз № 10») // SP. № 4/2003–2004. С. 27–277.

- Суханов Е. В., 2020. Лепная керамика могильника римского времени Фронтовое 3 (предварительная публикация) // МАИЭТ. Вып. XXV. С. 66–89.

- Суханов Е. В., Свиридов А. Н., Язиков С. В., 2020. Лепная керамика могильника римского времени Фронтовое 3 (о технологии изготовления) // КСИА. Вып. 261. С. 366–378.

- Ушаков С. В., Дорошко В. В., Дорошко О. П., 2017. Херсонесская сигиллята: основные типы и хронология (по материалам раскопок городища Херсонеса и могильника «Совхоз-10») // История и археология Крыма. Вып. 6. Симферополь: Ин-т археологии Крыма. С. 54–93.

- Храпунов И. Н., 2002. Могильник Дружное (III–IV вв. н. э.). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej. 313 с. (Monumenta studia gothica; II.)

- Шаров О. В., 2007. Керамический комплекс некрополя Чатыр-Даг: Хронология комплексов с римскими импортами. СПб.: Нестор-История. 208 с.

- Arsen’eva T. M., Domżalski K., 2002. Late Roman red slip pottery from Tanais // Eurasia Antiqua. Bd. 8. S. 415–491.

- Chrzanovski L., Zhuravlev D., 1998. Lamps from Chersonesos in the State Historical Museum Moscow. Roma: L’erma di Bretschneider. 296 p.

- Domżalski K., 2011. Late Roman Pottery from Pompeiopolis // Pompeiopolis I: eine Zwischenbilanz aus der Metropole Paphlagoniens nach fünf Kampagnen (2006–2010) / Hrsg. L. Summerer. Langenweißbach: Beier&Beran. Р. 163–178. (Schriften des Zentrum für Archäologie und Kulturgeschichte des Schwarzmeerraums; Bd. 21.)

- Opaiţ A., 1985. Einige Beobabachtungen zur spätrömischen Keramik mit rotten l’berzung // Dacia. T. XXIX. P. 153–163.

- Opaiţ A., 1996. Aspecte ale viețiieconomice din provincia Scythia (secolele IV–VI p. Ch.): Producția ceramicuu locale și de import. Bucuresti. 336 p.