Краткие итоги изучения состава стекла-сырца с поселения Комаров на Среднем Днестре

Автор: Румянцева О.С., Щербаков И. Б.-Х.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век

Статья в выпуске: 241, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены краткие итоги изучения химического состава стекла-сырца с поселения Комаров, где была раскопана стекольная мастерская поздне римскоговремени. Здесь выявлены широко известные серии содового стекла: «римского»; близкого ему по составу, но обесцвеченного сурьмой; HIMT. Итоги анализов подтвердили вывод о том, что данная мастерская работала на привозных полуфабрикатах стекла.Представляет интерес сочетание на территории поселения разновременных серий стекла, получивших распространение в первые века н. э. и начиная с IV в. н. э.

Черняховская культура, позднеримское время, стеклоделательное производство, химический состав стекла

Короткий адрес: https://sciup.org/14328234

IDR: 14328234

Текст научной статьи Краткие итоги изучения состава стекла-сырца с поселения Комаров на Среднем Днестре

Рис. 1. Поселение Комаров. Стекло-сырец центра. Они представляют собой куски неправильной формы, достигающие 6–7 см в максимальном измерении (рис. 1). Главное преимущество данной категории находок заключается в том, что стекло-сырец, в отличие от фрагментов готовых сосудов, происходящих с памятника, однозначно связано с существовавшим здесь стекольным производством.

Анализ состава стекла проводился в НTК «Институт монокристаллов» Национальной академии наук Украины. Стекло изучалось методом энергодисперсионного рентгено-флуоресцентного анализа; в ряде случаев полученные результаты проверялись при помощи зонального микроэлектронного анализа (SEM-EDS). В ходе исследования был изучен состав 35 образцов стекла-сырца.

Основная задача, которая ставилась в рамках данного исследования, – сопоставить химический состав исследуемых образцов с составом стекла групп, имевших широкое хождение на территории Римской империи в первой половине – середине I тыс. н. э., в том числе в виде полуфабрикатов, и определить возможное место производства сырца из Комарова ( Румянцева , 2015, там же см. ссылки на литературу).

Все стекло-сырец из Комарова изготовлено на основе природной соды – содержание калия в нем не превышает 0,66 %, а магния – 1,39 %. Различия в изученных образцах фиксируются, во-первых, на уровне типа использованного обесцвечивателя (марганец и сурьма), во-вторых – геохимических характеристик песка, использованного стеклоделами в качестве сырья.

Стекло, обесцвеченное сурьмой, представлено в выборке из Комарова 5 образцами (табл. 1). В средиземноморском регионе известна группа стекла, обесцвеченного сурьмой, время распространения которой определяется I–III/первой половиной IV в. н. э. (группа 4, по Д. Фуа и др.) (Foy et al., 2003. P. 80; Foster, Jackson, 2010. Р. 3071). Стекло данной группы характеризуют низкие концентрации кальция, алюминия, магния, титана и железа.

Стекло из Комарова близко средиземноморскому по среднему содержанию титана, натрия и калия; концентрации кальция, алюминия, железа и магния в нем, однако, немногим выше ( Румянцева , 2015; там же см. ссылки на литературу). Вероятно, данные различия обусловлены использованием в качестве сырья песка из другого источника. При этом (учитывая близость комаровского стекла средиземноморскому группы 4 одновременно по ряду признаков), возможно, речь может идти о локальных различиях в составе песка, происходящего из одного географического региона.

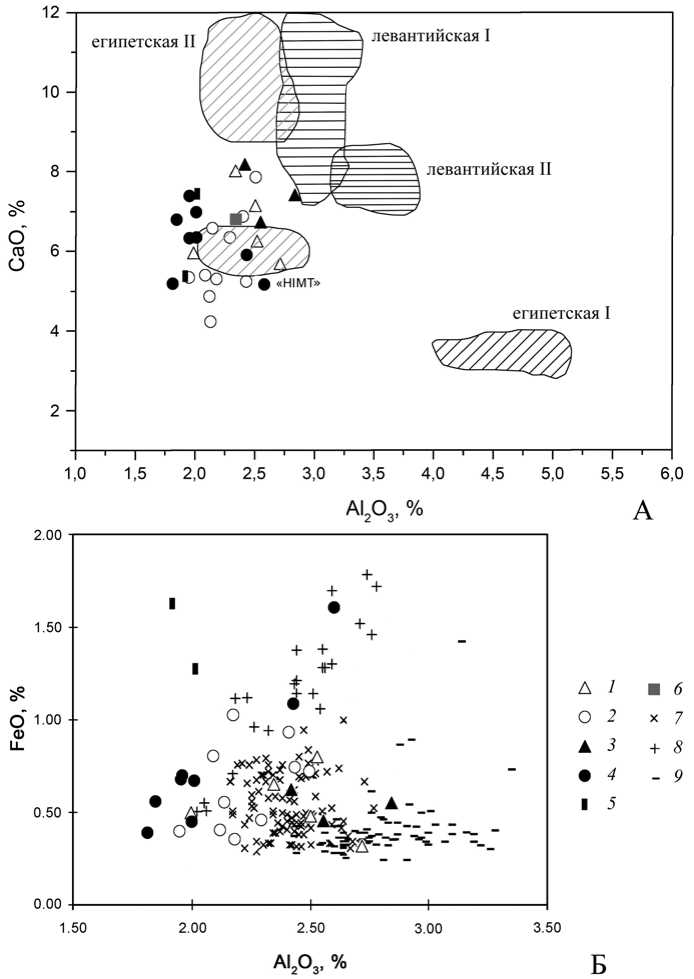

Стекло, обесцвеченное марганцем . Среди стекла, обесцвеченного марганцем, 5 образцов близки т. н. «римскому стеклу», получившему распространение в различных регионах Средиземноморья в I–III, возможно, начале IV в. ( Freestone , 2005; Foster, Jackson , 2009). Наиболее близки содержания таких элементов как кальций, алюминий, железо, титан, магний, являющихся геохимическими характеристиками песка (табл. 2; рис. 2, а, б ).

Наиболее многочисленна серия стекла, близкая распространенной в Средиземноморье группе «HIMT» (« h igh i ron, m anganese, t itanium»), представленная 10 образцами (табл. 2; рис. 2, а, б ). Достаточно разнородная по концентрации элементов, характеризующих использованный в производстве песок, данная серия отличается наличием прямой зависимости между содержаниями железа, магния, марганца и титана, а также между концентрациями перечисленных элементов и алюминия ( Freestone et al. , 2005; Foster, Jackson , 2009. Р. 189, 192). Данная особенность характерна и для стекла из Комарова.

В 13 образцах стекла-сырца содержатся одновременно марганец и сурьма; 3 из них близки по основному составу стеклу «римскому» и левантийской I группы, 8 – стеклу группы «HIMT» (рис. 2, а, б ). Данное стекло заслуживает специального анализа и не рассматривается подробно в данной публикации.

Наличие среди стекла-сырца из Комарова различных групп, как по типу использованного обесцвечивателя, так и по геохимическим характеристикам сырья (песка), говорит о его происхождении из разных стекловаренных центров. Это подтверждает гипотезу о том, что мастерская в Комарове являлась стеклообрабатывающей: стекло здесь не варилось, а для изготовления посуды, являвшейся продукцией мастерской, использовались привозные полуфабрикаты в виде стекла-сырца. В случае использования в производстве местного сырья состав стекла был бы более однороден.

Результаты изучения химического состава стекла из Комарова хорошо соотносятся с данными об особенностях позднеантичного – раннесредневекового стеклоделательного производства, полученными на средиземноморских и провинциально-римских материалах. Стекло-сырец из Комарова имеет средиземноморское происхождение, как и известные нам находки из большинства вторичных мастерских римской Европы, производивших посуду в стеклодувной технике. Наиболее вероятным регионом производства стекла серии «HIMT» является Юго-Восточное Средиземноморье, между дельтой Нила и заливом Хайфы, возможно, в Северном Египте или на севере Синая ( Freestone et al. , 2005).

Рис. 2. Стекло из Комарова, обесцвеченное марганцем, и группы содового стекла I тыс. н. э.

1, 2 – стекло, обесцвеченное марганцем ( 1 – близкое «римскому»; 2 – близкое группе «HIMT»); 3–5 – стекло, содержащее марганец и сурьму ( 3 – близкое группам «римского» и левантийской I; 4 – близкое группе «HIMT», 5 – неопределенного состава); 6 – средние значения для «римского» стекла; 7 – «римское» зелено-голубое стекло; 8 – группа «HIMT»; 9 – группа левантийская I

Основа А, № 6 – по: Drauschke, Greiff , 2010; основа Б, № 7–9 – по: Freestone et al ., 2002

Таблица 1. Стекло-сырец, обесцвеченное сурьмой. Среднее содержание основных элементов (в %)

|

о Дн |

о |

о |

|

О^ й |

||

|

д еЛ |

V |

|

|

О д N |

о |

|

|

О У и |

V |

|

|

о Z |

V |

|

|

о о и |

V |

|

|

о" О о ь |

о § |

|

|

О 2 |

о |

о |

|

о" |

о |

|

|

О и |

со |

|

|

on |

||

|

о^ дГ |

8 |

о |

|

о1 ел |

||

|

сГ <" |

||

|

о 00 2 |

||

|

on Z |

S' |

|

|

я |

2 |

ю |

|

6 Н О С О Я У ^ |

6 3 i 1 |

|

|

о д S S ° |

||

|

О ед |

о |

о |

о |

о |

|

О ел |

V |

V |

||

|

О S |

V |

V |

||

|

9 N |

о |

о |

о |

о |

|

О и |

о |

о |

о |

о |

|

о Z |

V |

V |

||

|

о и |

V |

V |

||

|

о ° у £ Дч |

||||

|

о 1 |

Ч |

со |

о" |

|

|

о |

ч |

ч |

Ч |

|

|

о и |

ч |

ч |

о" |

|

|

о 3 |

ч |

|||

|

о^ дГ |

ч |

ч |

||

|

о1 ел |

R |

|||

|

о^ |

о" |

R |

||

|

о 00 2 |

^ |

|||

|

ON Z |

о" |

|||

|

S У |

2 |

ю |

2 |

ю |

|

с О |

6 ф 6 о Я 1^20 я |

6 Я ® 2 о F 5 9 и Д й £2 Д О я о ° С |

||

|

ко |

о |

|||

|

Я Я S |

1 |

2 К |

||

Условные обозначения:

M – среднее значение; δ – среднеквадратическое отклонение

Происхождение «римского» стекла и стекла, обесцвеченного сурьмой, остается дискуссионным (ссылки на литературу: Румянцева , 2015).

Полученные данные представляют интерес и в контексте изучения хронологии мастерской. На обширной выборке материалов с территории европейской части Римской империи и из Восточного Средиземноморья в IV в. фиксируются изменения в составе стекла, поступавшего сюда из стекловаренных центров. Они объясняются сменой производственных центров, снабжавших полуфабрикатами стеклообрабатывающие мастерские ( Foster, Jackson , 2009, там же см. ссылки на литературу). Если для стекла группы 4 (обесцвеченного сурьмой) и «римского» наибольшее распространение приходится на период не позднее III – начала/первой половины IV в., то стекло группы «HIMT» появляется в Европе не ранее второй трети/середины IV в. н. э. ( Foy et al. , 2003. Р. 80; Freestone , 2005; Foster, Jackson , 2009; 2010).

В изученной нами выборке преобладает стекло поздней группы «HIMT», однако при этом здесь представлено также стекло, близкое по составу более раннему «римскому». Мы не обсуждаем хронологию находок, обесцвеченных сурьмой, так как они отличаются от стекла «средиземноморской» группы 4 и могут иметь, следовательно, свои ритмы распространения. В целом же сочетание в Комарове стекла-сырца перечисленных групп позволяет предложить два объяснения:

-

1. Время существования мастерской приходится как раз на период смены поставщиков стекла-сырца в Римской империи в IV в., однако в этом случае речь может идти о времени не ранее второй трети/середины IV в. Подобная дата мастерской не вполне согласуется с прочими свидетельствами производства, происходящими с памятника (о них речь пойдет в отдельной публикации).

-

2. Наиболее вероятной представляется версия о том, что стеклоделательное производство функционировало на поселении и в более ранний, и в более поздний период его существования. В этом случае речь, скорее, может идти не о долговременном бытовании одной и той же мастерской (считается, что подобные производственные комплексы были недолговременными), а о возобновлении (возможно – неоднократном) производства на памятнике. Причины этого явления стоит искать, вероятно, в характере поселения, возможно, выполнявшего функции производственного, торгового и административного межплеменного центра ( Петраускас , 2014). Выраженные признаки присутствия здесь представителей античного населения позволяют говорить о том, что поселение являлось местом наиболее активных контактов между ними и носителями черняховской культуры.

Список литературы Краткие итоги изучения состава стекла-сырца с поселения Комаров на Среднем Днестре

- Петраускас О. В., 2014. Деякi пiдсумки дослiджень комплексу пам’яток пiздньоримського часу бiля с. Комарiв//Черняхiвська культура: до 120-рiччя вiд дня народження В. П. Петрова/Вiдп. ред.: О. В. Петраускас, С. А. Горбаненко. Київ: IА НАН України. С. 165-183. (OIUM; no. 4).

- Румянцева О. С., 2014. Стекольная мастерская в Комарове: характер и особенности производственного комплекса//Черняхiвська культура: до 120-рiччя вiд дня народження В. П. Петрова/Вiдп. ред.: О. В. Петраускас, С. А. Горбаненко. Київ: IА НАН України. С. 184-196. (OIUM; no. 4).

- Румянцева О. С., 2015. Стекло I тыс. н. э.: происхождение и распространение по данным химического состава и изотопного анализа//КСИА. Вып. 237. С. 20-49.

- Drauschke J., Greiff S., 2010. Chemical aspects of Byzantine glass from Caričin Grad/Iustiniana Prima (Serbia)//Glass in Byzantium -Production, Usage, Analyses/Eds: J. Drauschke, D. Keller. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. P. 25-46.

- Foster H. E., Jackson C. M., 2009. The composition of «naturally coloured» late Roman vessel glass from Britain and the implications for models of glass production and supply//JAS. Vol. 36. P. 189-204.

- Foster H. E., Jackson C. M., 2010. The composition of late Romano-British colourless vessel glass: glass production and consumption//JAS. Vol. 37. P. 3068-3080.

- Foy D., Picon M., Vichy M., Thirion-Merle V., 2003. Caractérisation des verres de la fin de l’Antiquité en Méditerranée occidentale: l’émergence de nouveaux courants commerciaux//Échanges et commerce du verre dans le monde antique: Actes du colloque de l’AFAV (Aix-en-Provence et Marceille 7-9 juin 2001)/Eds: D. Foy, M.-D. Nenna. Montagnac: Éditions Monique Mergoil. P. 41-85.

- Freestone I. C., 2005. The Provenance of Ancient Glass through Compositional Analysis//Materials Research Society Symposium Proceedings. 852: Materials Issues in Art and Archaeology VII. P. 008.1.1-008.1.13.

- Freestone I. C., Ponting M., Hughes M. J., 2002. Origins of Byzantine glass from Maroni Petrera, Cyprus. Archaeometry, 44. P. 257-272.

- Freestone I. C., Wolf S., Thirlwall M., 2005. The production of HIMT glass: Elemental and Isotopic evidence//Annales du 16e Congrès de Association Internationale pour l’Histoire du Verre. (London, 2003). Nottingham: AIHV P. 153-157.