Кречетов Петр Иванович: жизнь и творчество

Автор: Ковальчук М.А.

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: История

Статья в выпуске: 3, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются жизнь и творчество Петра Ивановича Кречетова, уроженца Орла, выпускника духовной семинарии, юридического факультета в Юрьевском университете, чиновника в Лифляндской и Приамурской губерниях, эмигранта в Маньчжурии. П.И. Кречетов - литератор, внесший вклад в русскую литературу и публицистику на рубеже XIX-XX столетий. Его произведения современные литературоведы относят к малой импрессионистской прозе. Его критические статьи посвящены выдающимся деятелям отечественной культуры начала XX в. П.И. Кречетов был одним из пионеров краеведения Орловской области. Для написания статьи в научный оборот вовлекаются источники, в том числе извлеченные из фондов Государственного архива Хабаровского края, ранее неизвестные исследователям творчества П.И. Кречетова. Благодаря этому стало возможным проследить его творческий путь на Дальнем Востоке России и в эмиграции.

П.и. кречетов, семинарист, студент, публицист, писатель, чиновник, эмигрант, литературный критик, журналист, университет, губернское правление, семинария, учитель

Короткий адрес: https://sciup.org/149145000

IDR: 149145000 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.24158/fik.2024.3.10

Текст научной статьи Кречетов Петр Иванович: жизнь и творчество

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Хабаровск, Россия, ,

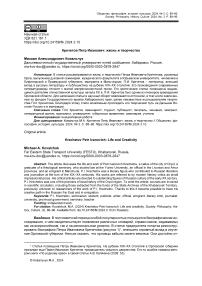

Введение. В постсоветский период особой популярностью пользуются биографические исследования, о чем свидетельствует появление различных словарей, справочников, издаваемых как на всероссийском, так и на региональном уровнях. В статье предпринята попытка реконструировать биографию Петра Ивановича Кречетова (рисунок 1)1, внесшего огромный вклад в изучение Орловской губернии. Нельзя сказать, что орловцы забыли своего земляка. Они достойно от- метили его 150-летний юбилей. Ему посвящаются статьи, размещенные в сети Интернет, сведения о нем включены в книгу «Орловские краеведы» (Еремин, 2005) и справочники1. Тем не менее все известные нам опубликованные биографии являются неполными, при этом повествование в них обрывается в 1910 г.

Рисунок 1 – П.И. Кречетов. Фото 1935 г. (публикуется впервые)

Figure 1 – P.I. Krechetov. Photo 1935 (Published for the First Time)

В работе мы поставили цель ликвидировать имеющиеся в пробелы в биографии П.И. Кре-четова. По ней можно проследить судьбу не просто русского чиновника, жившего на рубеже столетий, но чиновника одаренного, деятельного, творческого, связавшего жизнь с русской провинцией. Материалы данной статьи могут использоваться в литературоведческом исследовании, краеведческой работе, а также быть полезны преподавателям истории и литературы средних и высших учебных заведений. При написании работы мы придерживались принципов историзма и объективности. Жизнь и творчество П.И. Кречетова воссоздается в контексте событий и общественных процессов первой половины прошлого столетия. Максимально применяется историкобиографический метод исследования, предполагающий вовлечение в орбиту научного анализа опубликованные и неопубликованные источники, а также документы личного характера, в том числе анкеты, заполняемые самим П.И. Кречетовым.

Становление творческой личности . Отец П.И. Кречетова – Иван Николаевич Кречетов (1844–1899 гг.) – был сыном деревенского дьячка, окончившего духовное училище в Ливнах, а затем семинарию в Орле. После был псаломщиком Елецкой кладбищенской Казанской церкви. Однако уже в начале 1874 г. он занимал должность канцеляриста в прокуратуре Елецкого окружного суда. В конце того же года поступил на службу в Орловское губернское правление. За четверть века на государственной службе продвинулся с должности корректора губернских ведомостей до старшего делопроизводителя2. Согласно данным официального справочника, в 1895 г. И.Н. Кречетов имел чин коллежского асессора3.

И дед, и отец, и родной дядя П.И. Кречетова по отцовской линии так или иначе были связаны с церковью. Если дед служил сельским дьячком, а отец оставил церковную карьеру, то дядя Александр Николаевич был членом Орловской духовной епархии и ее благочинным. И.Н. Кречетов был глубоко верующим человеком. В то же время его волновали сугубо мирские проблемы – он был уже женат, семья увеличивалась, а должность псаломщика не позволяла дать достойное образование детям (всего их было пятеро), что заставило его перейти на гражданскую службу. Указанные обстоятельства не могли не отразиться на мировоззрении его сына – Петра Ивановича.

Итак, Петр Иванович Кречетов родился в Ельце 12 июля 1873 г., уже на следующий год его родители переехали в Орел. С детства он был очень религиозен, и родители решили направить сына по церковной стезе. Его определили в I Орловское духовное училище, которое он благополучно окончил и перешел учиться в Орловскую духовную семинарию. Здесь он не только продолжал образование, но и готовился стать священнослужителем. В ранних биографиях указывается, что «П.И. резко отличался от своих товарищей. Он жил совсем не их жизнью, да он почти и не жил в действительности, в настоящем. Вся его жизнь была в книгах. С утра до поздней ночи он где-нибудь в уединенном уголке лихорадочно глотал книги одну за другою»1.

Однако это была противоречивая натура. Стремление к уединению, книжному чтению сочеталось в нем с желанием поделиться своими открытиями, внутренними переживаниями с другими. Он старался заразить чтением и своих товарищей. По его инициативе семинаристы читали и обсуждали прочитанное, в складчину покупали книги, выписывали газеты. В то же время он не участвовал в дружеских попойках, более того, сам вступил в общество трезвости, созданное знаменитым русским ученым и педагогом С.А. Рачинским (1833–1902 гг.), с которым находился в переписке. Следует отметить, что С.А. Рачинский общался с писателем Л.Н. Толстым, философом В.В. Розановым, юристом и царедворцем К.П. Победоносцевым и другими русскими мыслителями2.

Пожалуй, самым дерзким поступком юного Кречетова-семинариста было написание сочинения по Святому Писанию на выпускных экзаменах в 5-м классе, изложенное, как пишут его биографы, в «духе Ренана»3. Имеется в виду сочинение французского ученого Э. Ренана «Жизнь Иисуса». Вряд ли П.И. Кречетов, которому исполнилось всего 18 лет, мог держать в руках эту книгу, так как она была запрещена в России. Ее основная идея состоит в том, что Иисус Христос – живой человек, а не библейский миф, хотя и имеющий реальную подоплеку. В семинаристском сочинении П.И. Кречетов не мог развернуто изложить свою позицию. Разразился скандал, и юного «вольнодумца» почти отчислили из семинарии. Эту дерзость не забыли, и при завершении обучения он оказался единственным выпускником Орловской семинарии 1893 г., не посвященным в стихари, т. е. не облаченным в одежду дьякона4.

П.И. Кречетову, как и его отцу, предстояла карьера псаломщика в церкви. Однако, полный стремления служения народу, он попытался пойти иным путем – стать учителем сельской церковно-приходской школы. С.А. Рачинского справедливо считают идеологом таких школ, но деревенская жизнь была далека от описанного им в очерках идеала, а принять ее такой, какой она есть, молодой П.И. Кречетов был не готов. Кроме того, бывший семинарист, начитанный, активный, жаждущий знаний, не мог не чувствовать недостаток своего образования – однонаправленность. В октябре 1894 г. П.И. Кречетов поступил на юридический факультет Юрьевского (Дерпт-ского) университета, который закончил в 1900 г. В том же году он устроился работать чиновником в Лифляндское губернское правление в Риге.

Расцвет творчества . Юрьевский университет, основанный в 1802 г. (Чурилов, Коровин, 2016: 857), имел свою специфику – он готовил специалистов с высшим образованием из остзейских немцев. Соответственно, преподавание в нем велось на немецком языке. «Русификация» Юрьевского университета, проводимая в период контрреформ Александром III, объективно вела к демократизации образовательного процесса. Непосредственно на юридическом факультете ведение дисциплин на русском началось с 1889 г. Преподаватели, которые стали читать лекции по предметам на русском языке, получали повышенное жалование5.

При этом в царской России ХIХ в. беспрепятственно поступить в университет могли только лица, окончившие гимназии, остальные обладатели среднего образования (выпускники семинарий, реальных училищ) могли сделать это только с личного соизволения министра. Исключение делалось лишь для вновь открывшегося Томского университета, так как в Сибири гимназий было крайне мало6. Вероятно, ехать в далекую и неведомую Сибирь П.И. Кречетов тогда еще не был готов.

Таким образом, выбор учебного заведения был вовсе не случаен. Он обусловлен тем, что Юрьевский университет являлся не только более доступным для молодых людей, но и более привлекательным, поскольку для властей русские студенты были здесь желательны. Кроме того, он имел имидж одного из самых либеральных высших учебных заведений страны (Чурилов, Коровин, 2016: 859).

П.И. Кречетов отличался от сверстников не только мечтательностью, стремлением к уединению и размышлению, но и значительной публицистической активностью. Первая его статья появилась в «Орловском вестнике» 2 июня 1889 г., когда ему было всего 16 лет. Затем он помещал свои произведения в следующих изданиях: «Современный театр и музыка», «Живописное обозрение», «Театр и искусство», «Самарский вестник», «Русский паломник», «Орловские губернские ведомости», «Рижские новости», «Рижская мысль», «Рижский вестник», «Русское богатство», «Русские ведомости», «Наша жизнь», «Сын Отечества», «Мировые отголоски», «Биржевые ведомости», «Русская жизнь», «Северный курьер», «Петербургские ведомости», «Петербургская жизнь», «Смоленский вестник» и др. Восстановить в полном объеме творческое наследие П.И. Кречетова не представляется возможным. Его статьи, как мы видим, размещены в десятках изданий, многие из которых не дошли до нашего времени. Кроме того, зачастую он писал под псевдонимами, некоторые вещи и вовсе не подписывал.

Его произведениям свойственна высокая степень рефлексии как внутренних переживаний, так и происходящего вокруг него. Так, в 1892–1893 гг. в печати появились его статьи под характерными названиями: «Задачи школы», «Сельские учителя», «Значение систематического чтения», «К вопросу об экзаменах», «Нужны ли баллы?»1. Автор, еще не будучи учителем, уже пишет свои соображения о будущей профессии, а став им, высказывает критические суждения относительно существовавшей балльной системы оценки знаний в начальной школе, где он преподавал.

Одновременно П.И. Кречетов был деятельным исследователем-краеведом. Летом 1894 г. он совершил путешествие по Тульской, Орловской, Черниговской, Смоленской, Курской губерниям, изучая их в историко-этнографическом и экономическом отношении. Результатом этой поездки и явилась книга «Родной край». Впервые она вышла в печать в 1889 г. в Орле2, а затем была переиздана в Риге3. Данная работа не потеряла познавательное значение и в наши дни. С учетом этого обстоятельства в 2003 г. в серии «Золотая книга орловщины» вышла работа, содержащая выдержки из названного дореволюционного издания4.

Пробовал себя П.И. Кречетов и как литературный критик. В 1903 г. из-под его пера вышла небольшая брошюра, посвященная широко известным в начале прошлого века писателям – М. Горькому и Л. Андрееву5. По воспоминаниям сокурсников, П.И. Кречетов был заядлым меломаном и театралом. В 1899 г. он опубликовал небольшой очерк, посвященный крепостному театру графа С.М. Каменского (1871–1835 гг.)6, который стал прообразом одного из героев повестей А.И. Герцена («Сорока-воровка») и Н.С. Лескова («Тупейный художник»).

В 1910 г. им была издана небольшая брошюра, посвященная жизни и творчеству двух прославленных женщин: оперной певицы Марии Николаевны Кузнецовой (1880–1966 гг.) и танцовщицы Лины Кавальери (1874–1944 гг.). Принцип подбора персонажей для обоих очерков тот же, что и в брошюре, написанной о двух русских писателях: сопоставление и противопоставление судеб и творчества талантливых людей.

1890-е годы – время бурных исканий демократической студенческой молодежи, что приводило к периодически вспыхивающим студенческим волнениям (Юртаева, 2009: 121). На этом фоне интересна позиция самого П.И. Кречетова. В Юрьевском университете действовало Общество русских студентов, активным членом которого являлся. Оно объединяло в своих рядах романтичных, ищущих ответа на животрепещущие вечные вопросы молодых людей. В 1904 г. П.И. Кречетов вспоминал: «В помещении общестуденческой столовой происходили бесконечные споры марксистов и народников. Многие студенты до крайности увлекались марксизмом или народничеством и кроме Маркса, Туган-Барановского, Натансона, Струве, Бельтова ничем другим не интересовались»7. В этом списке молодежных кумиров, помимо М.А. Натансона – одного из лидеров народников, преобладают марксисты: М.И. Туган-Барановский, П.Б. Струве, Г.В. Плеханов (Бельтов). Примечательно и то, что ни один из них не принял Октябрьскую революцию 1917 г. Сам П.И. Кречетов был знаком с трудами видных русских легальных марксистов. Так, он основательно проштудировал работу своего земляка С.Н. Булгакова «Капитализм и земледелие». В молодости известный религиозный мыслитель не миновал увлечения марксизмом, но со временем все более критично оценивал его. П.И. Кречетов не разделял позиции земляка, но сочувственно относился к экономическим взглядам К. Маркса. Таким образом, П.И. Кречетов, с одной стороны, был прекрасно осведомлен о том, что обсуждалось в студенческом обществе, а с другой – по прошествии нескольких лет после окончания университета считал увлечение народничеством и марксизмом «крайностью», отвлекающей от основного занятия – учебы.

В 1899 г. на квартире П.И. Кречетова полицией был произведен обыск. К счастью для него самого, он не подвергся аресту, но у него был изъят личный архив, состоящий из коллекции рукописей, документов и книг, которые так и не вернулись к ее владельцу1. Причины обыска очевидны – его публицистическая деятельность.

До 1905 г. П.И. Кречетовым было написано две драмы – «Бюрократия» и «За любовь и правду». Но обе они не были опубликованы, а текст их был уничтожен автором, так как цензура признала их неудобными к представлению на сцене2. В 1909 г. ему удалось опубликовать небольшую по объему художественную книгу «Эскизы»3. Она включает в себя несколько небольших произведений. Всех их объединяет повествование о неразделенной и безответной любви в духе романа в письмах «Страдания юного Вертера» И.В. Гёте. Однако произведение П.И. Кречетова не есть подражание сентиментализму рубежа XVII–XIX вв. Современный исследователь Н.Н. Кунда-ева относит «Эскизы» к малой импрессионистской прозе, получившей распространение в первой трети XX в.4 Автор уловил настроения и запросы тонкой и чувствительной интеллигентной натуры. В то же время это не только дань моде. П.И. Кречетов лично пережил какую-то любовную драму, оставившую в его душе глубокий след, в результате чего он до конца жизни остался холост.

В 1910 г. П.И. Кречетов выпустил небольшую брошюру, посвященную выдающемуся русскому реформатору П.А. Столыпину. Это, пожалуй, его первая прижизненная биография из опубликованных. Автор буквально восхищается своим героем. Подводя черту, П.И. Кречетов пишет: «…путь, на который П.А. Столыпин решительно и смело вступил, – верный и надежный путь свободы, мира, цивилизации и прогресса»5.

В чем причина поворота на 180 градусов – от марксизма, критического настроя к окружающей действительности к примиренчеству, а затем и к охранительству? Следует помнить, что легальные марксисты, к которым тяготел П.И. Кречетов, вовсе не были революционерами. В марксизме их больше всего привлекали два момента: во-первых, обоснование неизбежной победы капиталистических отношений в России; во-вторых, блестящее доказательство прогрессивности капитализма в сравнении с феодализмом. Социализм как цель и идеал был им чужд.

П.И. Кречетов не только пережил личную драму, отразив ее в своих художественных произведениях, но и стал свидетелем кровавых событий, развернувшихся в Латвии, непосредственно в Риге, в 1905–1907 гг. По накалу борьбы латвийская столица уступала лишь Санкт-Петербургу и Москве6. Сегодняшние латышские историки пытаются трактовать события 1905– 1907 гг. как вооруженное восстание против национального гнета (Lapa, 2009). Для себя П.И. Кречетов сделал один вывод: революция – это кровь, и тот, кто поднялся на восстание, спровоцировал кровопролитие.

Карьера чиновника . Сразу по окончании курса в университете 17 мая 1900 г. П.И. Кречетов был принят чиновником особых поручений Лифляндской казенной палаты. Затем занимал должности столоначальника в торговом, наследственном, квартирном, окладном столах и столе по заведыванию делами податной инспекции. 31 мая 1901 г. он был причислен к штату чинов Лифляндского губернского правления, а с февраля следующего года – назначен на должность секретаря Лифляндского губернского по городским делам присутствия.

В августе 1903 г. П.И. Кречетов был откомандирован в распоряжение командира ХХ армейского корпуса генерала от кавалерии С.В. Коханова, штаб которого располагался в Риге. С.В. Коханов командовал южным отрядом войск во время маневров, проходивших под Псковом, в ходе которых было задействовано большое число войск. Это было крупнейшее военное учение русских войск накануне Русско-японской войны. Сам П.И. Кречетов непосредственно отвечал за взаимодействия войск с местными гражданскими властями1. За деятельную и энергичную работу С.В. Кохановым ему была объявлена сердечная благодарность.

С 27 сентября 1905 г. П.И. Кречетов заведовал делопроизводством Лифляндского губернского комитета по призрению детей лиц, погибших во время войны с Японией. Достаточно долго – с 22 августа 1905 г. по 8 декабря 1908 г. – он работал в особом делопроизводстве по выборам в Государственную думу по Лифляндской губернии.

Официально к 1903 г. П.И. Кречетов уже имел чин губернского секретаря2, что соответствовало 12-му классу Табели о рангах. В целом служба шла для него неплохо, так как выпускник университета мог сразу рассчитывать на должность, соответствующую 14-му классу. Всего за два года П.И. Кречетов сумел подняться на две ступени Табели о рангах. В 1909 г., официально находясь в той же должности, что и в 1903 г., он имел чин титулярного советника3, т. е. поднялся еще на три ступени выше.

Бывший сокурсник по университету дал ему следующую характеристику: как чиновник П.И. Кречетов «…отличается исполнительностью, аккуратностью и честностью… В личной жизни это человек в высшей степени мягкий, деликатный, незлобивый, добрый и отзывчивый на все хорошее»4. Однако П.И. Кречетов не только был ревностным чиновником, но и успевал заниматься общественной деятельностью. В том же источнике указано: «Он принимал участие в орловских и рижских просветительных и благотворительных обществах. П.И. отдавал не только свой труд, но и сердце на дело благотворительности и бескорыстное служение обездоленному ближнему»5. 28 июля 1906 г. П.И. Кречетов был избран членом и секретарем комитета Рижского благотворительного общества для призрения русских бедных6.

На Дальнем Востоке . В октябре 1910 г., вследствие просьбы Н.Н. Витковского, управляющего Амурской казенной палатой, П.И. Кречетов был переведен из Риги в Хабаровск и назначен чиновником особых поручений при данном заведении. 15 июля следующего года он назначен заведующим вторым отделением палаты, в феврале 1912 г. – податным инспектором Иманского, Ольгинского и Никольск-Уссурийского уездов. Одновременно П.И. Кречетов состоял в Никольск-Уссурийске членом Южно-уссурийского съезда крестьянских начальников и Уездного попечительного совета.

17 марта 1914 г., накануне Первой мировой войны, П.И. Кречетов получил чин надворного советника, однако дальнейшее продвижение по чиновничьей лестнице застопорилось. За 10 неполных лет, с 1914 г. по январь 1924 г. на Дальнем Востоке один за одним менялись публичные властители: до 1917 г. существовал царский режим, в 1917 г. Временное правительство сменилось Советами, в 1918 г. установилась власть социалистических партий, а в конце того же года – диктатура А.И. Колчака, в конце 1919 г. последний был свергнут и предан суду, с апреля 1920 г. утвердилась власть Дальневосточной Республики, на следующий год в Приморье – власть Временного Приамурского правительства. В 1922 г. Дальний Восток присоединился к Советской России. Все это время П.И. Кречетов оставался на своей должности. Небольшие подвижки были, но в целом место работы он не менял. Так, с 1 мая 1919 г. П.И. Кречетов занимал должность податного инспектора второго Никольск-Уссурийского городского участка. Такое перемещение, вероятно, было вызвано тем, что колчаковские правители слабо контролировали сельскую местность, находящуюся под управлением партизан. На примере П.И. Кречетова можно сделать один вывод – власти меняются, а налоги собирать нужно, и без грамотного специалиста здесь не обойтись.

С 20 августа 1919 г. П.И. Кречетов был принят в I Никольск-Уссурийскую женскую гимназию преподавателем истории в старших классах7. Однако заметного следа в истории этого учебного заведения он не оставил. По крайней мере, О.Б. Лынша, посвятившая народному образованию Никольск-Уссурийска солидную монографию, ничего о его деятельности не пишет (2017: 83). На Дальнем Востоке П.И. Кречетов сотрудничал с наиболее популярными региональными изданиями – газетами «Далекая окраина» и «Голос Приморья».

В 1921 г. П.И. Кречетов проживал в Никольск-Уссурийске и работал над следующими изданиями: «Русский биографический словарь», «Уроженцы и деятели Орловской губернии», «Уроженцы и деятели Приамурского края», «Уроженцы и деятели Лифляндской губернии», «Культурные сокровища России до 1917 г.», «Некрополь России», «Достопримечательности Петербурга до 1917 г.»1. Дело в том, что еще в 1912 г. в индивидуальном порядке он вступил в Общество защиты и сохранения в России памятников искусства и старины, задачей которого являлось сбережение культурного наследия страны. В него входили видные российские художники, архитекторы, меценаты и государственные деятели. На 1 января 1914 г. общество насчитывало 590 индивидуальных членов2. Вероятно, П.И. Кречетов предполагал включиться работу этого общества, но сделать это в одиночку на далекой в прямом смысле окраине было сложно.

Не порывал П.И. Кречетов и с журналистикой. В апреле 1917 г. он принял участие в заседании редакционной коллегии самой популярной уссурийской газеты «Уссурийский край»3, бессменным редактором и издателем которой был К.И. Лепин. Последний, по данным никольской полиции, был социал-демократом. Что сблизило в 1917–1920 гг. приверженца левых взглядов К.И. Лепина и «охранителя» П.И. Кречетова? Прежде всего оба они заняли оборонческую позицию по отношению к мировой войне и одновременно считали большевиков безответственными политиками, ведущими к гибели завоеваний Февраля. Ни о какой социалистической революции они не хотели слышать. Это, соответственно, отразилось на содержании публикаций в газете.

В эмиграции . В конце января 1924 г. П.И. Кречетов уехал в Харбин, где перешел на «вольные хлеба», занявшись журналистикой. Эмиграция развязала ему руки. Он с головой окунулся в общественную работу и одновременно профессионально занялся журналистикой. Так, в феврале 1925 г. он стал членом Харбинского комитета помощи русским беженцам. Организация оказывала посильное содействие таким же, как П.И. Кречетов, эмигрантам в обустройстве в новой стране. Прежде всего им предоставлялась необходимая информация, позволявшая найти работу, решались юридические вопросы легализации и т. д. В связи с этим юридическое образование П.И. Кречетова было востребованным. В первом параграфе устава комитета был продекларирован ее аполитический характер. Однако в седьмом параграфе было зафиксировано, что членами организации могут быть лица, «не признающие советской власти и не зарегистрированные у Консула СССР»4.

В 1925–1927 гг. П.И. Кречетов был издателем и одновременно редактором еженедельного журнала «Вестник железнодорожников». В нашем распоряжении оказался оцифрованный и размещенный в Интернете единственный номер вестника, датированный 23 августа 1925 г. Это еженедельное издание среднего формата, объемом 8 страниц, причем последняя страница отдавалась под рекламу. Журнал позиционировал себя как «орган литературы, науки и искусства». В том же номере была напечатана благожелательная рецензия самого П.И. Кречетова на публикацию митрополита Антония «Догмат искупления»5. В этом сочинении владыка высказал идею, что искупление за грехи человеческие Иисуса происходит через любовь ко всему человечеству, проявленную в молитве в Гефсиманском саду («да минует Меня чаша сия»). Возможно, это напомнило уже зрелому П.И. Кречетову духовные искания молодости. Однако позиция митрополита вызывала большую полемику среди православных богословов6.

В 1920-х гг. из-под пера П.И. Кречетова вышло сочинение об архиепископе Андронике, которое, к сожалению, не дошло до нас. Однако главное не только то, что он пишет в этих работах, а то, кому он посвящает написанное. Митрополит Антоний (в миру А.П. Храповицкий, 1863– 1936 гг.) и митрополит Арсений (в миру В.А. Никольский, 1870–1918 гг.) были яростными противниками богоборческой власти. Первый стоял во главе Русской православной церкви за рубежом, второй – был расстрелян пермскими чекистами за призывы к священникам и мирянам бойкотировать новую власть. Из всего сказанного вытекает, что П.И. Кречетов в эмиграции занял не просто антисоветскую позицию, а крайне антисоветскую, что отразилось и на характере издаваемого им журнала. В итоге по требованию консульства СССР в Харбине китайские власти закрыли его.

С августа 1928 г. П.И. Кречетов работал учителем русской гимназии в Хайларе – городе, расположенном на западной линии Китайской восточной железной дороги. Несмотря на оторванность Хайлара не только от России, но и от центра русской эмиграции Харбина, П.И. Кречетов продолжал участвовать в общественной жизни. С 1932 г. он состоял членом Русского учительского общества Манчжоу-Ди-Го, с осени 1933 г. – Хайларского отделения Русского национального общества, был лектором-общественником в его молодежном кружке. Как истинный верующий, он не просто регулярно посещал местную Церковь Преображения Господня, но и был членом совета прихожан.

В середине 1930-х гг., заполняя анкету в личном деле Бюро русских эмигрантов в Маньчжурии (БРЭМ), П.И. Кречетов в графе «политические убеждения» записал «монархист». Сделал он это не из соображений безопасности, ведь данная организация находилась под полным контролем японских оккупационных властей, а в соответствии со сложившимся еще в 1910-х гг. убеждением. В брошюре «Петр Аркадьевич Столыпин» П.И. Кречетов писал: «В том и состоит непререкаемое достоинство самодержавного образа правления, что оно не опирается на партии, а потому партийность министра как ближайшего советника и исполнителя воли верховной власти, в делах внутреннего управления, была бы для страны величайшим злом. Русский государственный деятель – не лидер партии, а самостоятельно мыслящий русский человек, душою и сердцем преданный своему Государю и Отечеству»1.

При всех превратностях судьбы П.И. Кречетов оставался предельно честным и исполнительным человеком. Во второй половине 1930-х гг. в Хайларской гимназии разразился скандал. Родители учащихся написали в БРЭМ жалобу на директора гимназии В.К. Левашко. По их мнению, он установил сверхвысокую плату за обучение в гимназии – от 50 до 150 гоби в месяц в зависимости от класса: чем старше, тем больше. Для сравнения – сам директор получал в месяц 170 гоби, а учителя – 50. Оказалось, что единственным преподавателем, имеющим высшее образование в гимназии, был П.И. Кречетов. Последняя запись в его личном деле: «Кречетов П.И., директор народной и повышенной народной школы в Хайларе, советник родительского комитета школы»2. В этой должности он проработал до 1944 г. Его ученик, обучавшийся в Хайларской гимназии, охарактеризовал его таким образом: «Ярко выраженный человек в футляре – П.И. Кречетов. Преподавал историю и литературу»3. Однако его натура контрастирует с его внешностью. Он отнюдь не чеховский учитель Беликов, стремящийся всеми силами отгородиться от всего мира, боящийся всего нового.

Заключение . Жизненный путь П.И. Кречетова ярко иллюстрирует противоречивую натуру русского интеллигента в переломный период русской истории. Безусловно, он полон благих намерений и даже делает все от него зависящее, чтобы их осуществить, тем не менее все дальше и дальше уходит от намеченных целей. Однако он оставил глубокий след в развитии орловского краеведения. Его литературные произведения отражают тревожные настроения, царящие в интеллигентских кругах российского общества на рубеже столетий – XIX–XX вв. Его суждения о писателях, выдающихся артистах, политических деятелях начала ХХ в. представляют интерес для современных читателей и исследователей. Орловчане о нем помнят и чтят его, о чем свидетельствуют книжные выставки его работ, чествование его юбилеев, переиздание его произведений. Данная статья поможет его землякам больше узнать о жизненном пути П.И. Кре-четова, глубже понять его творчество. В то же время, оценивая его произведения, необходимо отметить, что они представляют интерес и для дальневосточников. Это, в свою очередь, позволяет сделать вывод, что вклад П.И. Кречетова в развитие русской культуры выходит за рамки одного региона и имеет общероссийское значение.

Список литературы Кречетов Петр Иванович: жизнь и творчество

- Еремин В.П. Орловские краеведы. Орел, 2005. 447 с.

- Калякина А.В. Региональные музеи и общество // Вестник Московского университета. Сер. 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2008. № 2. С. 40-56. EDN: JVFSBP

- Лынша О.Б. История образования в Никольске-Уссурийском. 1882-1922 гг. Владивосток, 2017. 228 с. EDN: YNQYZS

- Чурилов Л.П., Коровин А.Е. Дерптский (Юрьевский, тартуский) университет в истории отечественной науки: международная сокровищница знаний // Здоровье - основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. 2016. Т. 11, № 2. С. 855-889. EDN: YIKHLJ

- Юртаева Е.А. Система юридического образования в Российской империи // Журнал российского права. 2009. № 3 (147). С. 116-131. EDN: LDLRVL

- Lapa L. Mežabrāļi Vidzemē 1906. gadā // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 2009. Vol. 73. P. 71-90.