Кредитование сельскохозяйственных предприятий как фактор импортозамещения

Автор: Прилепская Я.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Современные технологии управления организацией

Статья в выпуске: 12-3 (31), 2016 года.

Бесплатный доступ

Политика импортозамещения сельскохозяйственной продукции сегодня направлена на обеспечение продовольственной безопасности России в условиях обострения противоречий между государствами. Продовольственное эмбарго на импорт продуктов питания из ряда стран наряду с активной государственной поддержкой повышает привлекательность кредитования сельскохозяйственных предприятий. В настоящей статье рассмотрены результаты реализации политики импортозамещения в аграрном секторе по итогам 2015 года и роль кредитования в данном процессе на примере работы отраслевого банка АО «Россельхозбанк».

Сельское хозяйство, импортозамещение, кредитование аграрных предприятий, продовольственное эмбарго

Короткий адрес: https://sciup.org/140117954

IDR: 140117954

Текст научной статьи Кредитование сельскохозяйственных предприятий как фактор импортозамещения

Необходимость импортозамещения в продовольственной сфере отразилась на решениях правительства еще в 2012 году, когда была разработана и принята государственная программа развития сельского хозяйства на 20132020 годы. В качестве одной из ключевых её целей было обозначено замещение импортируемых продовольственных товаров отечественной продукцией [1]. Появление двусторонних санкционных списков образовало на российском рынке сельскохозяйственной продукции свободные ниши, которые сегодня активно заполняются российскими товарами, и послужило причиной дополнения обозначенного документа в части отдельных мер финансовой и законодательной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. Индикаторами импортозамещения в продовольственной сфере является уровень самообеспечения основными продуктами питания в пределах 80-90% [2].

Эффективность реализуемой политики по поддержке импортозамещения в продовольственной сфере наглядно характеризуется статистическими данными.

В отношении основных видов импортозамещающих пищевых продуктов можно сделать неоднозначные выводы. Сравнение среднегодовых темпов роста производства продукции данной группы, рассчитанных по динамике натуральных показателей, говорит о том, что после принятия программы импортозамещения в сельском хозяйстве в 2014 году производство пищевых продуктов интенсифицировалось лишь по отдельным видам.

Годовой темп роста в 2015 году 110,7% по охлажденному и 125,7% по замороженному мясу, в то время как до принятия программы отрасль характеризовалась в целом снижением объемов производства в 2010-2013гг. В 2015 г. увеличилось производство замороженной свинины на 23,2%, в то время как до принятия программы производство свинины увеличивалось в среднем на 11,8% в год (рисунок 1).

□ Среднегодовой темп роста за 2010-2013 гг., %

□ Темп роста за 2014-2015 гг., %

Рисунок 1 - Сравнение среднегодовых темпов роста производства основных видов импортозамещающих пищевых продуктов в Российской

Федерации в 2010-2015 гг. [5]

Наблюдается наращивание отечественного производства молочной продукции, в том числе цельномолочной продукции, творога и сыров. При этом по некоторым позициям пищевых продуктов, например, производству рыбного филе и субпродуктов, колбасных изделий, балычных изделий, пищевых морепродуктов, соленой рыбы, молочных сливок и сливочного масла программа импортозамещения пока не принесла значимых результатов.

При введении продовольственного эмбарго высказывались опасения о том, что закрытие российского рынка для зарубежных производителей приведет к возникновению дефицита некоторых продовольственных товаров.

Как видно из таблицы 1, объем потребления основных видов продовольственных товаров в России в целом в 2015 году не уменьшился в сравнении с 2010 годом, за исключением потребления свежей и мороженой рыбы.

Таблица 1 - Оценка потребления основных видов продовольственных товаров в России [5]

|

Показатель, в тыс.т. |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

|

российское производство |

1075 |

1106 |

1214 |

1539 |

1750 |

2018 |

|

импорт |

1614 |

1429 |

1400 |

1288 |

1012 |

743 |

|

мясо свежее и мороженое |

2689 |

2535 |

2614 |

2827 |

2762 |

2761 |

|

российское производство |

2774 |

3028 |

3405 |

3610 |

3979 |

4340 |

|

импорт |

688 |

493 |

528 |

527 |

455 |

254 |

|

мясо птицы |

3462 |

3521 |

3933 |

4137 |

4434 |

4594 |

|

российское производство |

3443 |

3751 |

3736 |

3895 |

3514 |

3677 |

|

импорт |

792 |

710 |

737 |

775 |

650 |

401 |

|

рыба свежая и мороженная |

4235 |

4461 |

4473 |

4670 |

4164 |

4078 |

|

российское производство |

210 |

217 |

214 |

225 |

250 |

256 |

|

импорт |

134 |

135 |

115 |

144 |

150 |

94 |

|

масло сливочное и прочие молочные жиры |

344 |

352 |

329 |

369 |

400 |

350 |

Если сравнивать объем потребления с 2013 годом, можно сделать вывод о сокращении потребления мяса (на 2%), рыбы (на 13%) и масла сливочного и молочных жиров (на 5%). Если по мясу и сливочному маслу такая ситуация может быть обусловлена частичным падением потребительского спроса в результате снижения покупательной способности населения в 2015 году (в целом за исследуемый период объем потребления увеличивается), то снижение потребления рыбы в значительной степени обусловлено дефицитом предложения, провоцирующим рост цен. Таким образом, в контексте политики импортозамещения в особенном внимании и поддержке со стороны государственной власти является отрасль молочного производства и российские рыбодобывающие компании.

В условиях активной государственной поддержки как на финансовом, так и на законодательном уровне многие инвесторы с осторожностью относятся к реализации проектов в сельском хозяйстве и в сфере производства продовольственных продуктов. Срок действия продовольственного эмбарго сегодня окончательно не зафиксирован и зависит от внешних условий (отмены санкций к России зарубежными странами), что повышает инвестиционные риски в отрасли. Проекты по импортозамещению носят средне- и долгосрочный характер, а отмена эмбарго приведет к снижению спроса на отечественную продукцию и снизит показатели эффективности инвестиций. Несмотря на активные усилия государства по повышению доступности кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям и агропромышленным компаниям, проблема недоступности финансовых ресурсов актуальна для многих действующих предприятий, производящих продукты питания.

Развитие сельского хозяйства России и импортозамещения, указывают эксперты, в первую очередь зависит от эффективного финансирования аграрного сектора и наличия доступных кредитов.

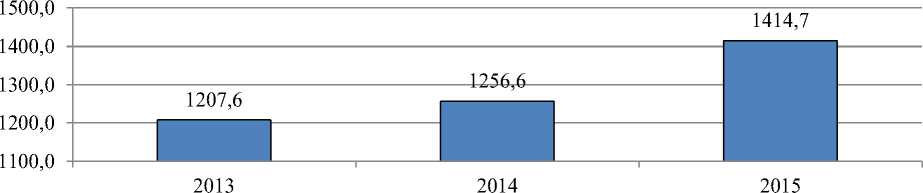

О росте объемов привлекаемых сельскохозяйственными предприятиями кредитных ресурсов свидетельствует увеличение объемов задолженности предприятий отрасли по кредитам и займам банков на 17% в 2013-2015 гг. до уровня в 1414,7 млрд.руб. (рисунок 2).

□ задолженность сельскохозяйственных организаций по кредитам и займам банкам (на конец года, в млрд.руб.)

Рисунок 2 - Задолженность сельскохозяйственных предприятий по кредитам и займам банков в 2013-2015 гг.[4, c. 36]

Специфика современной практики кредитования состоит в том, что российские банки в ряде случаев не обладают единой методической и нормативной базой организации кредитного процесса. Сегодня наиболее активную роль в кредитовании сельского хозяйства в России играет ПАО «Россельхозбанк». В отличие от лидеров банковского сектора, например, Сбербанка России, Россельхозбанк работает не только с вип-проектами крупных сельскохозяйственных корпораций, но и с широким кругом сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянско-фермерскими хозяйствами, проекты которых не предполагают быстрой окупаемости и характеризуются достаточно высокими рисками. При финансовой поддержке отраслевого банка в сельской местности создаются новые рабочие места, обеспечивается внутренняя стабильность развития аграрного сектора, наращивается потенциал импортозамещения [3, c. 62].

Сегодня государственная поддержка агропромышленного комплекса, осуществляемая в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, предоставляется в форме субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в том числе по направлениям возмещения части процентной ставки по кредитам и займам, реализации проектного финансирования в растениеводстве и животноводстве, предоставления несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства и поддержки малых форм хозяйствования [1]. Показательно, что основные направления финансирования из федерального бюджета, составляющие 70,5% от общей суммы выделяемых средств, включают в себя: возмещение части процентной ставки по кредитам – 803,99 млн.рублей, из них: отрасль растениеводства – 259,1 млн. рублей, отрасль животноводства – 544,9 млн. рублей; оказание несвязанной поддержки в области растениеводства - 287,5 млн. рублей или 23,15% [4, c. 41].

В рамках реализуемой государственной программы развития сельского хозяйства банк с 2013 года оказал финансовую поддержку при реализации почти 800 инвестиционных проектов в агропромышленной сфере, предоставив финансирование на сумму почти в 200 млрд. руб. Большая часть инвестиционных ресурсов направлена на строительство современных инновационных животноводческих хозяйств и растениеводческих комплексов на основе передовых агрокультурных и производственных технологий, что положительно влияет на процессы модернизации в отрасли, росту объемов производства, конкурентоспособности и качества российского продовольствия. В 2015 году был запущен масштабный проект в информационной среде -«Сделано в России», цель которого - ознакомить широкий круг читателей с историей становления отрасли, возможностями и перспективами развития аграрного бизнеса в России, «историями успеха», предоставить информационно-консультационную поддержку предпринимателям.

Несмотря на положительное влияние финансов и кредита на импортозамещение сельскохозяйственной продукции, проявляющееся в повышении доступности долгосрочных заемных средств, обеспечении рентабельности производства за счет государственных субсидий, ускорении модернизации, основными проблемами в финансировании и кредитовании сельскохозяйственного производства являются:

-

- сохранение особенностей сельскохозяйственного производства (высокий риск, низкая по сравнению с переработчиками и торговлей оборачиваемость вложений, низкая рентабельность), вызывающие необходимость введения субсидирования процентной ставки в отрасли;

-

- завышенные размеры процентных ставок по кредитам, даже льготным, не имеющие верхних предельных границ;

-

- ограниченное участие сельскохозяйственных товаропроизводителей в согласовании кредитных условий;

-

- чрезмерный рост кредиторской задолженности, превышающий уровень в других отраслях экономики и средний по российской Федерации;

-

- резкое ухудшение качества заемщиков, необходимость финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей;

-

- чрезмерные расходы на обслуживание долга, превышающий размеры выручки от реализации продукции;

-

- высокая зависимость от рефинансирования кредитов;

-

- волатильность цен, зависимость от рыночных цен и аграрной политики, что усиливает нестабильность денежных потоков и риск дефолтов;

-

- в новых условиях присоединения к ВТО государство столкнулось с необходимостью ограничения доступа к субсидированию вновь привлекаемых заемных средств и выбора приоритетных направлений распределения кредитных ресурсов [6, с. 34-36].

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что импортозамещение сельскохозяйственной продукции в России несмотря на определенные успехи сегодня сталкивается со многими трудностями, одной из которых является нехватка кредитных ресурсов в отрасли. В условиях жестких требований ВТО государство демонстрирует заинтересованность в решении актуальных проблем финансирования предприятий агропромышленного комплекса, в том числе с привлечением отраслевого банка - ПАО «Россельхозбанк». О комплексности мер государственной поддержки в решении финансовых проблем отрасли свидетельствует принятие Государственной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.

Использование государственных финансовых средств для импортозамещения конкретных видов продукции предполагает совершенствование существующей системы кредитования. Сегодня, в том числе и в практике Россельхозбанка, большое внимание уделяется развитию проектного финансирования. Это повышает актуальность совершенствования методик отбора инвестиционных проектов и оценки кредитоспособности заемщиков.

Список литературы Кредитование сельскохозяйственных предприятий как фактор импортозамещения

- Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 -2020 годы»//Собрание законодательства РФ. 2012. -№32. -Ст.4549.

- Указ Президента РФ от 30.01.2010 г. № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»/Собрание законодательства РФ. -2010. -№5 -Ст. 502.

- Беспахотный Г.В. Средства и механизмы финансирования программ импортозамещения в сельском хозяйстве//Импортозамещение в АПК России: проблемы и перспективы: монография. -М.: ФГБНУ -«Всероссийский НИИ экономики сельского хозяйства» (ФГБНУ ВНИИЭСХ), 2015. -447 с. -С. 57-66.

- Основные показатели развития сельского хозяйства в России в 2015 г. -М.: Росстат, 2016. -69 с.

- Производство основных видов импортозамещающих пищевых продуктов в Российской Федерации в 2010-2015 гг. //Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/importexchange/# (дата обращения: 2.11.2016 г.).

- Титова А.В., Дьяченко Д.В. Совершенствование системы развития кредитных услуг в АПК (на примере Россельхозбанка)//Известия. -2011. -№4. -С. 34-36.