Кремация с погребальной конструкцией могильника Соколова пустынь

Автор: Сыроватко А.С., Гусева В.П.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 272, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье описано погребение № 22 могильника Соколова Пустынь (Россия, Московская область, левый берег р. Оки). Скопление кальцинированных костей под современной поверхностью частично перекрывает кольцевую канавку (возможно - следы надмогильного сооружения). Анализ 3Ь-модели скопления костей, выполненной с помощью тахеометра, позволил выделить три части погребения, различавшиеся также составом вмещающего слоя, - южную, восточную и северную. В северной части определены кости взрослого человека, вероятно, женщины, до 40 лет, и ребенка; в южной - кости человека 20-30 лет. В центре кольца канавки в углублении обнаружен чернолощеный сосуд мощинского типа. Это единственный предмет, который может быть связан с погребением. Исследованные ранее на этом могильнике погребения позволяют датировать весь комплекс V-VI вв. н. э. Погребение 22 - самое раннее и первое, где обнаружены следы надмогильной конструкции. Детали погребального обряда, выявленные в погребении № 22 могильника Соколова Пустынь, впервые позволили сопоставить его как с соседними могильниками на р. Оке, так и с кремациями дьяковской культуры.

Кремации, мощинская культура, позднедьяковская культура, погребальное сооружение, "домик мертвых"

Короткий адрес: https://sciup.org/143182435

IDR: 143182435 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.272.249-260

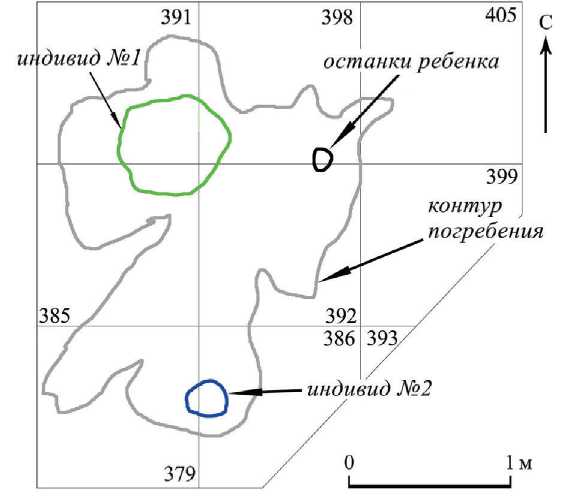

Текст научной статьи Кремация с погребальной конструкцией могильника Соколова пустынь

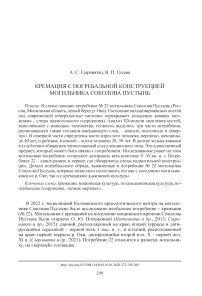

Рис. 1. Могильник Соколова Пустынь, погребение 22.

Вид сверху на центральную часть кольцевой канавки

Условные обозначения: А – кольцевая канавка, яма 20; Б – яма в центре объекта (№ 21); В – северо-восточная часть скопления костей; Г – южная часть скопления костей

Под обозначением «погребение 22» скрывается комплекс, состоящий из трех частей: кольцевой канавки, центральной ямы внутри кольца, а также скопления костей над восточным краем русла канавки (рис. 1; 2). Все объекты открыты на минимальной глубине (почти под дерном), на склоне сложенной крупным песком террасы частично повреждены распашкой и противопожарными траншеями. Все они, таким образом, дошли до нас в сильно искаженном виде, и их однозначная интерпретация невозможна.

Центральным объектом является кольцевая структура – канавка (яма 20 – рис. 1: А ; 2: А ). Ее ширина и глубина неодинаковы на всем протяжении (рис. 2): ширина колебалась в пределах 20–120 см; разброс по глубине составил 8–100 см, что, вероятно, объясняется склоновыми процессами, размывшими южный край объекта. Канавка в плане имела форму неправильного круга или, скорее, квадрата со скругленными углами, ориентированными по сторонам света, размером ок. 4 × 4,5 м. В северо-восточной части и в бровке точные контуры канавки

Рис. 2. Могильник Соколова Пустынь, погребение 22, план

Погребение показано общим контуром. Условные обозначения см. на рис. 1

проследить не удалось, возможно, потому, что коричневый песок ее заполнения не очень уверенно читался на фоне материкового песка. В северной части русло канавки широкое и глубокое (свыше 1 м). Однако не исключено, что канавка в этой части раскопа соприкасается с глубокой материковой ямой и теряется на ее фоне. В среднем же глубина канавки 8–20 см. На стыке канавки с бровкой русло перекрывали кости северной части скопления (рис. 1: В ; 2: В ), что дополнительно осложняло выявление контуров. Под костями контур канавки, возможно, имел небольшой разрыв, шириной 15–20 см.

Внутри кольца канавки материковый желтый песок имел оранжевый оттенок – явный признак прокала, хотя скоплений угля обнаружено не было. В центре кольца было оконтурено пятно неправильной в плане формы (размерами ок. 170 × 120 см) с заполнением из смеси черного углистого и желтого, а также коричневого песка, со следами прокала (яма 21, рис. 1: Б ; 2: Б ). В разрезе объект не имел правильной геометрической формы, дно его неровное, с сильными перепадами, максимальная глубиной 25 см. В яме обнаружен чернолощеный горшок (рис. 4: А ) с раздутым туловом и венчиком, отделенным от плечика уступом. Венчик с прогибом (т. н. саблевидный), что является довольно поздним признаком для мощинской – тип V, по А. М. Воронцову ( Воронцов , 2013. Рис. 10) – и позднедьяковской керамики ( Кренке , 2016. С. 283). Сосуд изготовлен из ожелез-ненной высокопластичной глины с естественной примесью бурого железняка. В качестве искусственной примеси использован шамот в концентрации 1:3, размерность частиц 1–1,5 мм. Это самые распространенные черты традиций отбора исходного сырья и составления формовочной массы для керамики Соколовой Пустыни1.

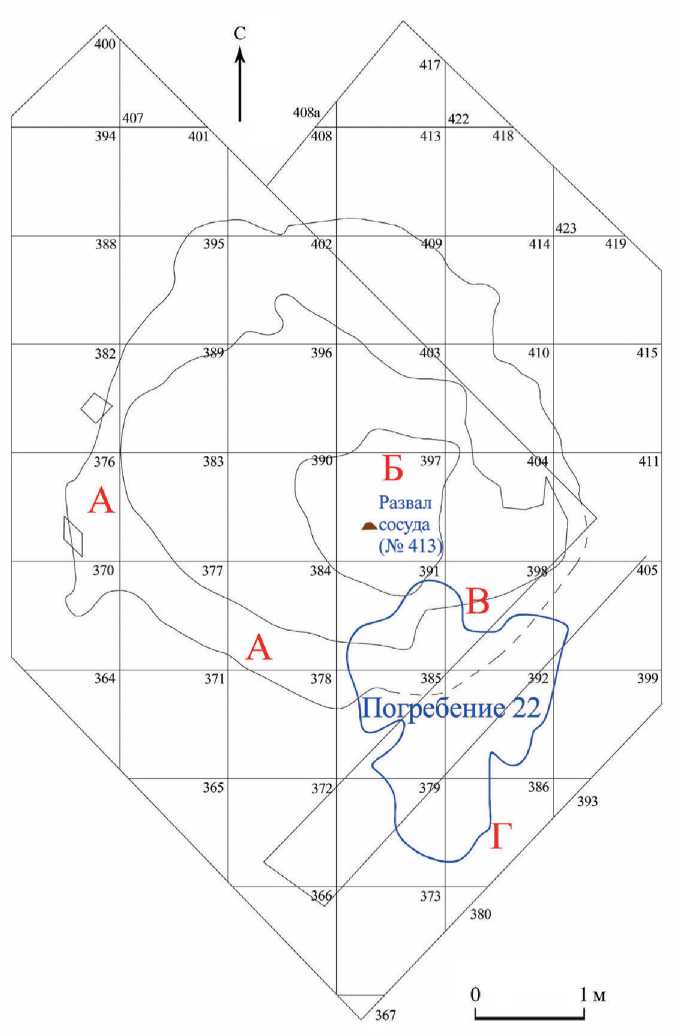

Перейдем к описанию скопления костей. Все фрагменты были зафиксированы с помощью тахеометра, что позволило построить 3D-модель «облака» скопления (рис. 2). Из схемы на рис. 3 видно, что скопление можно разделить на три части: северную, восточную (более разреженную) и южную. Важной деталью является характер вмещающего слоя: северная и восточная части скопления залегали в слое коричневого гумусированного песка, точно такого же, как заполнение кольцевой канавки; а южное скопление – в черном углистом песке. Стратиграфия объекта в разрезах выражена слабо. Полевые наблюдения дают возможность говорить о частичном перекрытии черного углистого песка коричневым и, значит, позволяют предположить, что «южное скопление» костей отложилось несколько раньше остальных.

Антропологический анализ подтверждает, что в северной и восточной частях скопления (в коричневом слое) встречаются кости одного индивида (№ 1, см. рис. 3: зеленый контур ; см. также рис. 4: Г ), в южной (в черном песке) кости другого индивида (№ 2, см. рис. 3: синий контур ; рис. 4: Б, Д ). При раскладке останков зубов выяснилось, что в погребении, возможно, находилось три индивида, так как в восточной части присутствуют фрагменты корней зубов ребенка (см. рис. 3: черный контур ; см. также рис. 4: В-1 ). Посткраниальный скелет ребенка в скоплении не выделен. Также стоит отметить, что на основе

Рис. 3. Могильник Соколова Пустынь.

План расположения останков индивидов в погребении 22

визуального сравнения фрагментов костей двух индивидов можно утверждать, что плотность и структура костной ткани сильно различаются, особенно это характерно для фрагментов черепных костей. Фрагменты корней зубов индивида № 2 значительно больше по размерам, чем у индивида № 1 (рис. 4: В-2, 3 ).

При определении видовой и половозрастной принадлежности останков из погребения был применен сравнительно-анатомический метод исследования. Описание фрагментов костей проведено согласно общепринятым стандартам изучения кремированных останков, с учетом весовых показателей, размера, цветности, наличия характерных деформационных трещин. Методика основана на данных судебно-медицинской экспертизы, включает стандартизованную оценку массы, размера, количества, цветности, характера деформаций фрагментов кремированных костей, апробирована на широком спектре материалов кремаций железного века и раннего средневековья (см., например: Шупик , 1964; 1969; Добровольская , 2010. С. 85–87; Клещенко, Решетова , 2019; Doklädal , 1970; Wahl , 1981a; 1981b; Baker , 2004; Scott , 2008; The analysis of burned human…, 2008; Walker et al. , 2008; Zipp , 2010). Установление половозрастных характеристик выполнено по анатомически определимым фрагментам кремированных костей с учетом данных о развитии черепа и посткраниального скелета ( Алексеев, Дебец , 1964; Алексеев , 1966). Уточнение возрастных характеристик проводилось на основе оценки облитерации швов черепа по Симпсону и Оливье ( Алексеев, Дебец , 1964. С. 37).

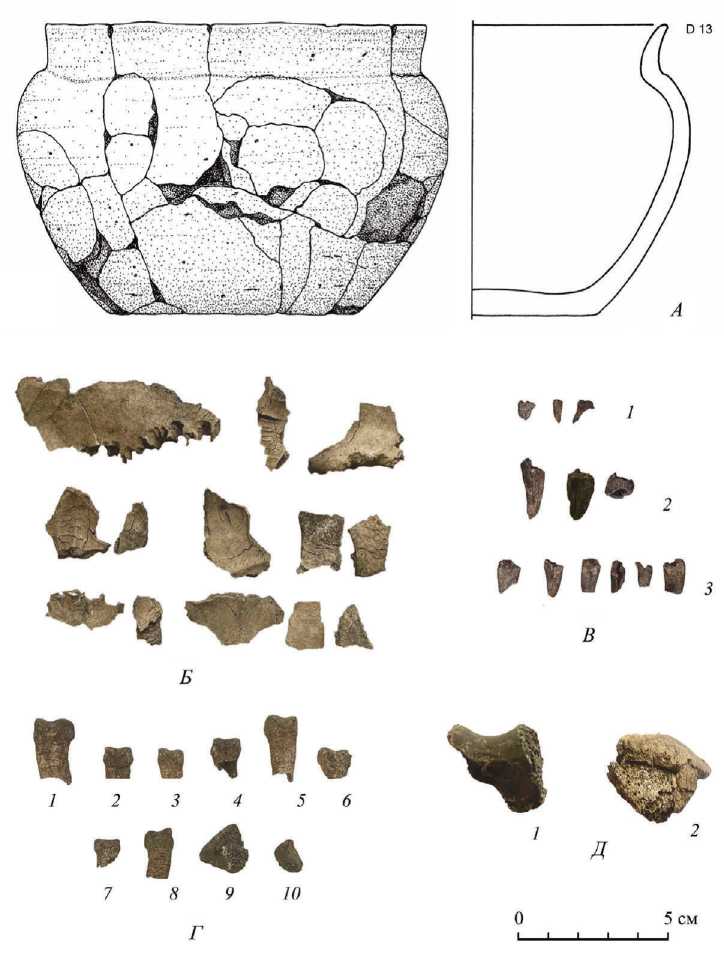

D 13

5 см

Рис. 4. Могильник Соколова Пустынь, погребение 22

А – чернолощеный сосуд из центра объекта; Б – фрагменты свода черепа индивида № 2; В – фрагменты корней зубов ( 1 – ребенка; 2 – индивида № 2; 3 – индивида № 3); Г – индивид № 1, фрагменты костей кисти ( 1 – проксимальной фаланги первого луча; 2‒8 – медиальных и проксимальных фаланг; 9 – полулунной кости запястья, 10 – сесамовидной кости); Д – фрагменты анатомически определимых костей индивида № 2 ( 1 – дистального эпифиза плечевой кости; 2 – коленной чашечки)

Фрагменты изученных кремированных останков имеют цвет от черного, синего до белого, на поверхности некоторых костей зафиксированы параболические деформационные трещины, возникшие вследствие термического воздействия. Согласно цветовым шкалам и показателям на основе экспериментальных данных можно предположить, что температура горения погребального костра была неравномерна и могла варьироваться в среднем от 650 до 800–850 °C ( Wahl , 1981b. S. 273; Groβkopf , 2004. S. 26, 27; Walker, Miller , 2005; Клещенко, Решетова , 2019. С. 25). Общая масса останков из погребения – 1440 граммов. Вес определимых фрагментов костей человека – 376,8 г. Кости животных отсутствуют.

Рассмотрим данные скопления по отдельности.

Анатомически определимые фрагменты взрослого человека в северном и восточном скоплениях (рис. 4: Г ) позволяют утверждать, что в погребении находились останки индивида (возможно, женщины?), судя по размеру сосцевидного отростка, возрастом до 40 лет (швы черепа открыты и отсутствуют следы возрастных изменений на фалангах). Вероятнее всего, что в северной части скопления погребена женщина с ребенком.

Анатомически определимые кости человека в южном скоплении представлены фрагментами черепа, корней зубов, надколенника, дистальным эпифизом плечевой кости (рис. 4: Д ). Кости черепа (рис. 4: Б ) представлены практически всеми костями черепной коробки (затылочная часть, фрагменты теменных костей с лямбдовидным швом, височная область, фрагменты лобных костей). Стоит отметить, что все швы свода черепа – открыты.

Анатомически определимые фрагменты костей принадлежат взрослому индивиду 20–30 лет (все швы черепа обнаружены в открытом состоянии, наличие приросших эпифизов). Дополнительным основанием для определения возраста стало отсутствие фиксируемых следов возрастных изменений. В погребении присутствуют фрагменты практически всех отделов скелета.

В силу плохой сохранности объекта допустимы разные интерпретации:

-

1. Скопление изначально составляло одно погребение (двое взрослых + ребенок), его северная часть просто нарушена при сооружении кольцевого конструкции или при распашке.

-

2. Скоплений было несколько, северное (с коричневым слоем) более позднее.

-

3. Кольцевая канавка с ямой в центре относится к погребальному комплексу в целом, но не составляла со скоплениями костей единого целого.

-

4. Скопление костей (особенно – северная, «коричневая» часть) и кольцевая канавка составляли единый комплекс, первоначальный вид которого, в силу процесса археологизации, установить затруднительно.

Как погребение можно датировать? Скопления костей не содержали ни одного артефакта, что резко контрастирует с исследованными ранее на могильнике погребениями 1–3. Однако оно расположено, как и прочие, на краю террасы и составляет с ними один ряд. Поэтому вполне допустимо предположить, что находки из этих погребений, включая пряжки с хоботовидным язычком и с уступом, пряжка с гитаровидной рамкой, пластинчатое кресало с расширяющейся полосой, золотостеклянные и красные пастовые бусы, указывают на время около V в., возможно – V–VI вв. (Потемкина и др., 2013) и могут быть использованы для датировки погребения 22. Связь сосуда, найденного в центре кольца канавки, с погребением не доказана, но остается весьма вероятной. Возраст сосуда никак не противоречит предполагаемой датировке погребения.

Несмотря на все трудности с интерпретацией и датировкой открытого объекта, его обнаружение представляется очень важным по следующим причинам:

-

1. Погребение представляет собой групповую кремацию. Это отличительная черта открытых ранее погребений 1–3, что делает эту деталь обряда характерной для памятника. Ранее в погребениях 1–3 была выявлена кремация после частичного скелетирования костей ( Потемкина и др. , 2013), что иллюстрирует позднедьяковский погребальный обряд в том виде, в котором он реконструирован Н. А. Кренке ( Кренке , 2011. С. 213, 214).

-

2. Открытая кольцевая канавка является еще более важной деталью. Во-первых, подобные канавки открыты на Щуровском могильнике того же времени, а также в курганах у Шаньково и Почепок ( Сыроватко , 2010; Носов , 1974); уже в XII в. такие кольцевые канавки известны на могильнике с кремациями Кре-менье ( Сыроватко и др. , 2019; 2020). Эти аналогии территориально наиболее близкие и позволяют говорить об общих чертах погребального обряда в эпоху Великого переселения народов. Особенно важным является сходство с Щуров-ским курганным могильником, который до этого открытия выглядел уникальным. Из более отдаленных аналогий следует назвать канавки у погребений ко-лочинской культуры ( Горюнов , 2004. С. 14; Горюнова , 2004. С. 23). Не менее важным является то, что кольцевая канавка может быть следами погребальной конструкции – «домиком мертвых» или чем-то подобным.

В последнем случае наличие надмогильной конструкции позволяет объяснить, каким образом сохранялась память о самом могильнике, которая позволила «перезапустить» его спустя долгое время, уже в Х в. Возобновление захоронений в Соколовой Пустыни после длительного перерыва не единичный случай – такая же картина наблюдалась на могильниках с кремациями Лужки и Щурово ( Сыроватко , 2014), а также очень часто – в Фенноскандии ( Wickholm , 2008).

Список литературы Кремация с погребальной конструкцией могильника Соколова пустынь

- Алексеев В. П., 1966. Остеометрия: методика антропологических исследований. М. 252 с.

- Алексеев В. П., Дебец Г. Ф., 1964. Краниометрия. Методика андрологических исследований. М.: Наука. 128 с.

- Воронцов А. М., 2013. Культурно-хронологические горизонты памятников II-V веков на территории Окско-Донского водораздела / Науч. ред. И. О. Гавритухин. Тула: Гос. музей-заповедник "Куликово поле". 173 с. EDN: SHXIMV

- Горюнов Е. А., 2004. Могильники колочинской культуры // Культурные трансформации и взаимовлияния в Днепровском регионе на исходе римского времени и в раннем средневековье: докл. науч. конф., посвящ. 60-летию со дня рождения Е. А. Горюнова / Ред.: В. М. Горюнова, О. А. Щеглова. СПб.: Петербургское Востоковедение. С. 10-17. (Труды ИИМК РАН; т. 11.).

- ГорюноваВ. М., 2004. Могильник VI-VII вв. у с. Картамышево Обоянского района Курской области // Культурные трансформации и взаимовлияния в Днепровском регионе на исходе римского времени и в раннем средневековье: докл. науч. конф., посвящ. 60-летию со дня рождения Е. А. Горюнова / Ред.: В. М. Горюнова, О. А. Щеглова. СПб.: Петербургское Востоковедение. С. 18-42. (Труды ИИМК РАН; т. 11.).