Кремированные останки из грунтовых погребений могильника Юрьевская Горка в контексте проблем культурного взаимодействия на севере Восточной Европы в середине – третьей четверти I тыс. н. э.

Автор: Клещенко Е. А., Свиркина Н. Г., Исланова И. В., Куприянов Д. А., Смирнов А. Л., Бужилова А. П., Добровольская М. В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Изотопный анализ в археологии

Статья в выпуске: 263, 2021 года.

Бесплатный доступ

Трупосожжение – наиболее распространенный тип погребальной обрядности в I тыс. н. э. в Северной и Центральной Европе. Изучение погребальных памятников редко сопровождается подробным анализом самих материалов кремации. Впервые представлено разностороннее исследование костных останков из семи погребений эталонного могильника памятников удомельского типа третьей четверти I тыс. н. э. – Юрьевской Горки. В погребениях идентифицированы молодые и взрослые мужчины из одиночных и парных захоронений, выявлены кости животных, определены породы деревьев, горевших в погребальном костре: дуб и сосна. Индивидуальная изменчивость изотопного состава стронция находится в границах 0,71390 – 0,71536 промилле, что может быть интерпретировано в целом как свидетельство умеренной мобильности людей, оставивших могильник. Сопоставление локализации и состояния кремированных останков в захоронениях различных культур Восточной Европы середины – второй половины I тыс. н. э. позволяет предполагать наличие общих черт в погребальной обрядности этого времени.

Вторая половина I тыс. н. э., погребальный обряд, кремации, изотопный состав стронция, мобильность

Короткий адрес: https://sciup.org/143173936

IDR: 143173936 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.263.199-218

Текст научной статьи Кремированные останки из грунтовых погребений могильника Юрьевская Горка в контексте проблем культурного взаимодействия на севере Восточной Европы в середине – третьей четверти I тыс. н. э.

Погребальный обряд трупосожжения получает исключительное распространение на севере Восточной Европы в I тыс. н. э. Под исследовательским понятием «трупосожжение» скрывается многообразие традиций по организации погребального костра, проведению сожжения, сбору останков, их помещению в определенных количествах в определенные позиции пространства (под землей, на поверхности земли, над землей). Предавались огню тела людей и животных в различных сочетаниях. Костер мог создаваться как для одного человека, так и для двух или нескольких. В одних погребениях совершались разовые захоронения, другие аккумулировали в себе останки людей (людей и животных) на протяжении длительного времени. Разные формы погребений могут быть встречены на площади одного памятника. Множественность факторов выбора погребальных действий затрудняет выделение какой-либо одной традиции обращения с телом и кремированными останками в рамках одной археологической культуры.

В Верхневолжско-Валдайском регионе для начала второй половины I тыс. выделяется три типа археологических памятников ( Исланова , 2011. С. 41, 42), которые различаются ландшафтной приуроченностью: культура псковских длинных курганов (конец V – начало XI в.) ( Михайлова , 2011. С. 527), памятники удомельского типа (VI–VIII вв. н. э.) и поселения типа Подол (V–VI вв.) ( Ис-ланова , 2013. С. 199). Последние два типа тяготеют к землям, рельеф и почвы которых в наибольшей степени способствуют развитию земледелия. Памятники удомельского типа включают поселения и грунтовые погребения. Памятники типа Подол – только поселения, у которых, предположительно, существуют погребения с грунтовыми кремациями. В IX–X вв. в областях расположения памятников удомельского типа получают распространение погребальные памятники с сопками. Памятники типа Подол расположены в верхнем течении Волги. Выявлена их генетическая связь с древностями Западнодвинского бассейна; прежде всего с известными там памятниками типа Узмень ( Исланова , 2016. С. 162). Судя по керамическому набору, культурная традиция близка древностям Верхнего Подвинья. Памятники Верхнего Подвинья и Верхнего Под-непровья II–V вв. н. э., в свою очередь, относятся к традициям, генетически связанным с киевской археологической общностью ( Лопатин, Фурасьев , 2007. С. 104, 105). Таким образом, разнообразие погребальной обрядности, отраженное в памятниках удомельского типа и типа Подол, в наибольшей степени может отражать традиции, связанные со славянским населением. Подчеркнем, что для этих культурных групп выявлены грунтовые могильниками с погребениями в ямках, редко – в урнах.

Погребальный обряд КПДК (культура псковских длинных курганов) предполагает захоронение не только в насыпях различных форм. Грунтовые захоронения в небольших и неглубоких ямках были встречены на территории курганных могильников КПДК при раскопках сплошными площадями ( Конецкий , 1997. С. 221, 222; Седов , 1999. С. 121; Михайлова , 2009. С. 9, 10; 2010. С. 44). Вопросы этнической принадлежности раннесредневекового населения Верхневолжского и Молого-Мстинского междуречья остаются в зоне активных дискуссий.

Грунтовые погребения – наиболее универсальная форма погребения для Верхневолжско-Валдайского региона в эпоху Великого переселения народов и раннем Средневековье. Между тем наши знания о кремированных останках захороненных крайне скудны. Обусловлено это, прежде всего, cложностью обнаружения грунтовых некрополей и отсутствием длительной практики сбора материалов кремаций.

В последнее время ситуация стала меняться и появились публикации, посвященные разностороннему анализу костных останков из погребений региона ( Добровольская и др ., 2014; Клещенко , 2016; Клещенко и др ., 2019), а также первые обобщения комплексного анализа кремированных останков, которые позволяют проводить первые сопоставления ( Клещенко, Решетова , 2019). Цель данной публикации – описать уникальные материалы, сохраненные в Тверском государственном областном музее, происходящие из грунтового могильника Юрьевская Горка VI–VII вв. н. э. ( Исланова , 1993. С. 92–95; 1997. С. 46–49). Поселение и могильник Юрьевская Горка были подробно изучены. Прослежена преемственность между керамическими традициями, вещевыми наборами, принципами домостроительства поселения Юрьевская Горка и поселений культуры сопок ( Исланова , 2016. С. 163). Комплекс Юрьевская Горка рассматривается как включающий славянский компонент.

Материал

Скопления костных кремированных фрагментов из семи погребений различной степени сохранности (погребения № 1–7) послужили основой для проведенного исследования. Определение материалов кремации было ранее проведено Т. В. Томашевич ( Исланова , 2019. С. 211). В задачи исследователя входило проведение половозрастных определений и выявление присутствия костей животных. Методика систематического описания кремированных останков, включающая документирование анатомически определимых участков, весовых показателей, цветности, припеканий, позволила нам вернуться к этой задаче на новом уровне, частично подтвердить и скорректировать результаты более ранних работ.

Методы

Программа исследования кремированных останков апробирована на многочисленных материалах ( Козловская , 1998; Добровольская , 2010; Добровольская и др. , 2014; Добровольская и др ., 2017; Клещенко, Решетова , 2019), она включает:

-

1. Определение массы скопления фрагментов.

-

2. Определение диапазона цветности фрагментов.

-

3. Определение диапазона размерности фрагментов.

-

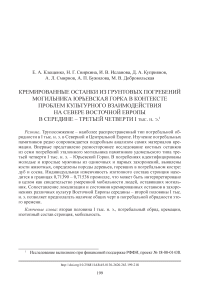

4. Раскладку фрагментов по группам анатомически близких частей скелета (рис. 1).

-

5. Выявление фрагментов без анатомической специфики человека (фрагменты кремированных или иных костей животных).

-

6. Выявление элементов двойных, тройных и т. д. наборов аналогичных участков, что маркирует присутствие нескольких индивидов.

-

7. Выявление анатомически определимых участков для половозрастных определений.

-

8. Выявление и описание припеканий на поверхности костных фрагментов.

По мелким углям из погребения 7 сделаны определения видов деревьев, использованных для погребального костра. Также была сделана попытка проведения радиоуглеродного датирования по материалам кремации в Центре коллективного пользования «Лаборатория радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии» Института географии РАН под руководством Э. П. Зазовской и в Центре изотопных исследований Университета Джорджии (США). Для оценки мобильности и миграционной активности людей Е. С. Богомоловым выполнен анализ изотопного состава стронция во Всероссийском научно-исследовательском геологическом институте им. А. П. Карпинского.

Рис. 1. Грунтовое погребение № 5 могильника Юрьевская Горка. Сохранность, комплектность, размер и цвет костных останков

Результаты

Краткие формализованные результаты первичной характеристики кремаций представлены в табл. 1.

Погребение 1 , безынвентарное, представляло собой скопление пережженных костей в слабогумусированном серо-коричневом песке на площади 55 × 70 см, на глубине 20–24 см ( Исланова , 1985. С. 51).

Фрагменты изученных кремированных останков имеют цвет от темно-серого до белого, размер фрагментов достигает 4 см, на поверхности некоторых костей зафиксированы параболические деформационные трещины, возникшие вследствие термического воздействия. Согласно цветовым шкалам и показателям на основе экспериментальных данных, можно предположить, что температура горения погребального костра была неравномерна и могла варьироваться в среднем от 550 до 800–850 °C ( Клещенко, Решетова , 2019. С. 25). Общая масса останков из погребения – 485 г. Встречены фрагменты костей животного.

Анатомически определимые фрагменты костей человека принадлежат минимум одному индивиду – мужчине 30–50 лет. В погребении присутствуют фрагменты костей всех отделов скелета. Определение возраста сделано на основе частичной облитерации швов теменных и затылочных костей. Определение пола осуществлено на основе фрагмента надглазничного края правой глазницы с выраженным рельефом надбровной дуги.

Погребение 2 значительно разрушено, представляло собой пятно серо-желтого песка овальной формы 80 × 20–33 см, в слое которого было найдено большое количество пережженных костей ( Исланова , 1985. С. 24). На дне ямы обнаружен обломок браслета из цветного металла. Фрагменты изученных кремированных останков имеют цвет от светло-серого до белого, размер фрагментов достигает 3 см. Согласно цветовым шкалам и показателям на основе экспериментальных данных, можно предположить, что температура горения погребального костра была относительно равномерна и могла варьироваться от 550 до 750 °C ( Клещенко, Решетова , 2019. С. 25). Общая масса останков из погребения – 224 г. Костей животных не обнаружено.

Анатомически определимые фрагменты костей человека принадлежат минимум одному взрослому индивиду. В погребении встречены фрагменты диафизов большой берцовой кости, плечевой кости, каменистой части височной кости, фрагменты свода черепа, фрагменты черепа с открытыми швами, фрагмент нижней челюсти, корни зубов, фрагмент позвонка, фрагменты костей кисти и стопы.

Погребение 3 представляло собой округлую яму серо-коричневого песка 75 × 75 см, в слое которого были обнаружены пережженные кости. В яме, кроме костей, было обнаружено глиняное биконическое пряслице, лепная керамика ( Ис-ланова , 1985. С. 40). Фрагменты изученных кремированных останков имеют цвет от темно-серого до белого, размер фрагментов достигает 1–2 см. Согласно цветовым шкалам и показателям на основе экспериментальных данных, можно предположить, что температура горения погребального костра была относительно равномерна и могла варьироваться в среднем от 550 до 750 °C ( Клещенко, Решетова , 2019. С. 25). Общая масса останков из погребения – 39 г. Встречены фрагменты костей животного. Анатомически определимых костей человека не обнаружено.

Таблица 1. Характеристика кремаций из грунтовых погребений могильника Юрьевская Горка

|

я 8 св и |

н 0J Я |

g Н _ О К 2 Я сЗ Р Я Н у g g я < Ян Рч О , у О -&ю и 3 |

0) ОО св УСТ М К К К К Ч св 3 9 у к л У W У у Я о бо Ю Я t! У |

н

Я |

св" и 8 з В о У св у -СТ й О У з и и S д У о н О у й у о ю Й а св а ОСТИСТ |

я Р к я у Рч & ^ я |

н р Я |

|

н о Я Рч О m |

о to о |

)Я я о Рч я |

)Я я о Рч |

■г? с^ с^ 04 ОО |

9 3 Ю) Я го О to & ^ я |

||

|

я о К |

>Я о 3 |

о- |

о 3 |

3 |

)Я 3 |

||

|

5 S § 5 «^ Ё 8 и S д Р К Я 3 о ^ И О сЗ ^ у |

к 1=5 О Я |

я о я |

я я о я |

я о я |

я я я |

||

|

о § св св S & |

tO ОО |

04 04 |

гп |

о г 1 |

S ОО |

to 04 |

г- |

|

о Я 0J У |

X |

X |

X |

X |

X |

||

|

0J Я н о Я Я ^ |

X |

X |

X |

X |

|||

|

о 3 В 5 5 5 5gg Рч Я У Я Рч О ^ 0J К |

X |

X |

X |

X |

X |

X |

X |

|

0J Рч О К |

-Н |

С<| |

ГП |

-т |

ш |

о |

г- |

|

я |

S О\ |

ш ОО о, |

ш ОО о, |

ОО О\ |

ОО о. |

ОО о. |

ОО О\ |

Погребение 4 , безынвентарное, представляло собой скопление пережженных костей в коричневом песке на площади 30 × 34 см. Первые фрагменты кремированных костей встречены на глубине 13 см от дневной поверхности ( Ис-ланова , 1987. С. 21, 22). Фрагменты изученных кремированных останков имеют цвет от светло-серого до белого, размер фрагментов достигает 5 см, на поверхности некоторых костей зафиксированы параболические деформационные трещины, возникшие вследствие термического воздействия. Согласно цветовым шкалам и показателям на основе экспериментальных данных, можно предположить, что температура горения погребального костра была относительно равномерна и могла варьироваться в среднем от 650 до 800–850 °C ( Клещенко, Решетова , 2019. С. 25). Общая масса останков из погребения – 240 г. Фрагментов костей животного не обнаружено.

Анатомически определимые фрагменты костей человека принадлежат минимум одному индивиду – взрослому человеку, предположительно мужчине. В погребении присутствуют фрагменты костей всех отделов скелета, за исключением черепа. Определение пола осуществлено на основе массивности большеберцовой кости.

Погребение 5 представляло собой скопление пережженных костей в коричневом песке на площади 53 × 50 см, первые фрагменты сожженных костей встречены на глубине 17 см от дневной поверхности ( Исланова , 1987. С. 22). Фрагменты изученных кремированных останков имеют цвет от коричневого и черного до белого, размер фрагментов достигает 5 см. Согласно цветовым шкалам и показателям на основе экспериментальных данных, можно предположить, что температура горения погребального костра была неравномерна и могла варьироваться в среднем от 300 до 750 °C ( Клещенко, Решетова , 2019. С. 25). Общая масса останков из погребения – 1882 г. Фрагменты костей животных не обнаружены.

Анатомически определимые фрагменты костей человека принадлежат минимум одному индивиду 18–22 лет. В погребении присутствуют фрагменты костей всех отделов скелета. Определение возраста сделано на основе состояния позвонков поясничного и крестцового отделов без следов прирастания. Фрагменты костей из этого погребения были кремированные и необожженные. При детальном рассмотрении стало понятно, что останки принадлежат индивиду, кости черепа, конечностей, верхнего отдела позвонков которого были сожжены при достаточно высоких температурах, а часть грудных и поясничных позвонков не имели на себе следы прямого воздействия огня (Там же. С. 26). В процессе раскопок был отмечен анатомический «порядок» размещения костей ( Исланова , 1987. С. 22). Это подтверждает наше предположение об особенностях процесса кремации в данном случае. Анатомический порядок расположения поясничных позвонков и костей таза в погребении является результатом случайного плохого прогорания останков в этой части тела и никак не связан с особенностями погребальной практики.

Погребение было забутовано остатками пережженной глины/печины, аналогии этому в регионе неизвестны. Почти в центре ямы в забутовку был воткнут острием вверх железный наконечник дротика. Погребение датируется третьей четвертью I тыс. н. э. (Там же. С. 22).

Погребение 6 представляло собой скопление пережженных костей и кусочков печины размером 30 × 32 см, первые костные фрагменты обнаружены на глубине 25 см ( Исланова , 1987. С. 23). Фрагменты изученных кремированных останков имеют цвет от черного до белого, размер фрагментов достигает 5 см и более, на поверхности некоторых костей зафиксированы параболические деформационные трещины, возникшие вследствие термического воздействия. Согласно цветовым шкалам и показателям на основе экспериментальных данных, можно предположить, что температура горения погребального костра была неравномерна и могла варьироваться в среднем от 400 до 800–850 °C ( Клещенко, Решетова , 2019. С. 25). Общая масса останков из погребения – 1267 г. Встречены фрагменты костей животного.

Анатомически определимые фрагменты костей человека, предположительно, принадлежат минимум двум индивидам – взрослому мужчине без признаков возрастных изменений (adultus), а также взрослому человеку, пол которого достоверно определить не удалось. В погребении присутствуют фрагменты костей всех отделов скелета. Определение возраста сделано на основе фрагментов свода черепа с открытыми швами. Определение пола индивидов осуществлено на основе общей массивности диафизов трубчатых костей верхних и нижних конечностей, нижней челюсти, корней зубов, скуловой, височной костей, а также сравнительной миниатюрности костей черепа, надколенника, головки бедренной кости.

Пятна самих могильных ям с насыщенным костями заполнением выявлялись для погребений 4, 5 и 6 на несколько сантиметров ниже уровня нахождения первых (наиболее верхних) костных фрагментов.

Погребение 7 представляло собой скопление пережженных костей. Фрагменты изученных кремированных останков имеют цвет от темно-серого до белого, размер фрагментов достигает 2 см. Согласно цветовым шкалам и показателям на основе экспериментальных данных, можно предположить, что температура горения погребального костра была неравномерна и могла варьироваться в среднем от 550 до 800 °C (Там же). Общая масса останков из погребения – 77 г. Встречены фрагменты костей животного. Анатомически определимых костей человека не обнаружено.

Изучено 17 частиц древесного угля из скопления погребения № 7, из которых 9 определены как дуб (Quercus robur), 8 – как сосна (Pínus sylvéstris).

Радиоуглеродное датирование кремированных костных останков – сложная задача. Успешность результата зависит от ряда обстоятельств, в том числе – от сохранения органической составляющей костной ткани. Карбонаты минерального вещества могут содержать гораздо более древний углерод. Вероятно, этим обстоятельством и обусловлена дата, полученная по образцу из погребения № 3: 3080 ± 25. Калиброванные даты: cal BP 3249 – 3306 (Median Probability: 3292) или cal BC 1399–1373 (Median Probability: – 1343) (табл. 2).

Результаты определения изотопного состава стронция в семи образцах из погребений 1–6 представлены в табл. 3.

Таблица 2. Результаты радиоуглеродного датирования образцов, проведенного в ЦКП «Лаборатория радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии» Института географии РАН и Центра изотопных исследований Университета Джорджии (США) 2

|

№ |

IGAN AMS |

Sample |

Material |

14 C, BP (1σ)/pMC, % |

cal BP, BC 2 |

|

1 |

7122 |

№ 5, Юрьева Горка, п. 5 |

bone coal |

3080 ± 25 |

68,3 (1 sigma) cal BP 3249 – 3306 0,693 3322 – 3348 0,307 95,4 (2 sigma) cal BP 3225 – 3363 1,000 Median Probability: 3292 68,3 (1 sigma) cal BC 1399 – 1373 0,307 1357 – 1300 0,693 95,4 (2 sigma) cal BC 1414 – 1276 1,000 Median Probability: – 1343 |

Таблица 3. Изотопный состав стронция образцов компактной костной ткани человека из погребальных кремаций могильника Юрьевская Горка

|

Номер |

87 Sr/ 86 Sr (‰) |

|

Погребение 1 |

0,713901 ± 15 |

|

Погребение 2 |

0,714119 ± 8 |

|

Погребение 3 |

0,716411 ± 9 |

|

Погребение 4 |

0,715358 ± 8 |

|

Погребение 5 |

0,713608 ± 4 |

|

Погребение 6 |

0,715721 ± 11 |

Обсуждение

Профили ям, в которых находились кремированные кости (Исланова, 2019. Рис. 251, 252), позволяют убедиться в том, что большинство погребений повреждены позднейшими перемещениями грунта. Это обязывает с осторожностью относиться к интерпретациям о весовых и прочих характеристиках этих погребений. Показатели массы погребений № 1–4 и 7 определенно сильно занижены. Факт перекрытия скопления кремированных костей слоем из кусочков обожженной глины в погребениях 5 и 6 маркирует часть погребения, которая осталась нетронутой. Однако следует отметить, что частично кремированные фрагменты костей встречались и вместе с обожженной глиной. Весовые показатели этих двух погребений, где встречен слой с обожженной глиной, оказались наибольшими, что в какой-то мере поддерживает наше мнение о лучшей сохранности этих двух могильных ям.

В погребении № 5 обнаружены костные останки всех отделов скелета одного индивида и животных, а также органическая обугленная субстанция темного цвета. Определение пола индивида вызвало затруднения, так как явных диагностирующих пол признаков встречено не было (прежде всего, массивного надглазничного или затылочного рельефа, толщина компакты длинных трубчатых костей также умеренная). Возраст индивида составляет 18–25 лет, что определено по состоянию поверхностей тел позвонков, фрагментов метафизарных участков длинных трубчатых костей. Этот молодой возраст, как правило, предшествует полному развитию костного рельефа и общей массивности скелета, поэтому у нас есть большое основание считать этот скелет мужским. Обращает на себя внимание хорошая сохранность тел позвонков шейного, грудного и поясничного отделов. Этот факт может быть интерпретирован как результат более низкой температуры в той части погребального костра, где располагалась спина. Предположительно, такой результат ожидаем, когда большая часть топлива находится сверху тела либо когда конструкция погребального костра разваливается в процессе горения и часть костей оказывается вне зоны наиболее жаркого огня. О том, что сожжение тела проводилось в условиях разнотемпературного горения, свидетельствует и очень широкий диапазон цветности останков.

Погребение № 6 содержало останки двух взрослых людей без признаков постдефинитивных изменений. Определение числа индивидов сделано на основании дублирующих участков фрагментов свода черепа. На фрагментах лобных костей были замечены участки с различной степенью развития костного рельефа.

Итак, есть основания предполагать, что трупосожжение проводилось в условиях неравномерного кострового горения. Исполнителей обряда не заботило единообразие вида останков кремации, как, например, это требовалось при сжигании тела согласно античным традициям, также они не стремились к максимальному уничтожению плоти огнем. Вероятно, были другие параметры, на соблюдение которых ориентировались при выполнении сожжения.

Практически все частицы угля из погребения № 7 имели признаки витрификации, спекания, обусловленного высокой температурой. Выбор древесины для костра обусловлен, вероятно, попыткой достижения наибольшего жара. Памятник расположен относительно близко к границе ареала дуба, его распространение имеет здесь спорадический характер. Можно предположить, что обилие угля дуба может быть следствием важности использования этой древесины. С другой стороны, наличие дуба в погребении может указывать на большую роль этой породы в составе древостоев на время формирования памятника по сравнению с настоящим, что подчеркивает роль человека в последующей трансформации экосистем. Подобное соотношение хвойных и широколиственных пород оказалось характерным и для кремаций второй половины I тыс. н. э. в среднем течении Оки (Семеняк и др., 2018). Погребение № 7 частично разрушено, представлено малой массой кремированных останков, среди которых нет определимых останков человека и присутствуют фрагменты костей животного. Поэтому сведения о выборе пород деревьев для проведения сожжения носят сугубо информационный характер и ждут своего пополнения.

Итак, большое число фрагментов в погребении указывает не только на тщательность сборки костей с погребального костра, но и на неполное сгорание тела ( Свиркина, Володин , 2019. С. 123). Причины последнего могут быть разными, поэтому интерпретация, основанная на оценке трудозатрат при сборке фрагментов костей по формуле «большой объем кремированных костей = высокий статус погребения», не может быть однозначно верной.

Важно обратить внимание еще на один аспект: фрагменты кремированных костей находятся в толще заполнения ямы, а не образуют плотную компактную линзу, которая должна была сформироваться, если бы кости, помещенные, например, в некий тканевый или другой чехол, располагались на дне ямки. Постепенное проникновение фрагментов костей сверху вниз возможно рассматривать как один из вариантов, но для погребений с перекрытиями из слоя обожженных кусочков глины он не подходит. Вероятно, фрагменты костей сразу намеренно смешивались с грунтом , в результате чего они и занимали весь объем ямки или какого-то чехла. Факт смешения фрагментов костей с землей был выявлен ранее при исследовании совершенно различных захоронений с кремациями позднеримского времени с территории Самбийского полуострова и Средневековья из Поветлужья ( Добровольская и др ., 2017; Никитина и др ., 2020). Припекания песчинок к поверхности костей не встречено, что может быть интерпретировано как смешивание с грунтом уже остывших кремированных останков. Сам грунт, заполняющий ямку, не содержит большого количества угольков, поэтому есть основания предполагать, что кости тщательно отбирались с погребального костра. Вопрос о том, какой именно грунт смешивался с останками, следует оставить пока открытым, но он отличается от окружающего только наличием фрагментов кремированных костей.

Практически во всех погребениях та или иная часть кремированных останков из верхней части погребений оказалась перемещенной. Создается впечатление, что объем всего погребения располагался под землей и над землей , а сама процедура захоронения предполагает не только горизонтальное, но и вертикальное пространство расположения останков.

Погребения в насыпях длинных курганов имеют разную локализацию, часть из них располагается непосредственно под дерном или даже в дерне, что может быть интерпретировано как опять-таки нахождение под землей и над землей. Согласно схеме локализаций кремированных останков в насыпях длинных курганов по Е. Р. Михайловой (2009), все захоронения первично могли располагаться в зоне контакта (над землей / под землей), но последующие досыпки приводили к изменению первоначальной локализации.

Грунтовые погребальные могильники Узмень и Фролы (вторая половина IV – V в. н. э.) характеризуются устойчивым разрушением верхней части погребения в результате распашки, что указывает или на расположение верхней части погребения в зоне контакта пространств «под землей / над землей», или на частичное присутствие погребения над поверхностью земли. Приуроченность погребений к поверхности характерна для могильников самого конца I тыс. н. э.: Крутик-I, II, Крохинские пески, Владышнево II, Минино II (Макаров и др., 2001. С. 287–290; Макаров, Зайцева, 2007. С. 144–157; Захаров, Меснянкина, 2012. С. 17, 18).

Отмеченное расположение погребений широко распространено во второй половине I тыс. н. э. на Самбийском полуострове ( Скворцов , 2010; Казанский и др. , 2018). Погребальные традиции совсем иного рода – таранды на территории Эстонии, «домики мертвых» на территории Молого-Шекснинского междуречья – также могут быть рассмотрены как погребения в зоне, соединяющей подземную и надземную сферы ( Tvauri , 2012. C. 254–274; Клещенко , 2016. С. 38). Думается, что столь различные погребальные традиции могут быть объединены этим плохо уловимым свойством. Возможно, это отражает некую общую черту эпохи, проявляющуюся в возможности практического контакта с останками предков .

В погребениях могильника Юрьевская Горка встречены одиночные и парное погребения, выявлены кости животных. Коллективные погребения отсутствуют. Как показали сопоставления с наиболее представительными материалами по кремациям I тыс. н. э. на севере Восточной Европы, разделение на коллективные погребения и индивидуальные (парные) отражает значительные изменения в погребальных традициях ( Клещенко, Решетова , 2019. С. 35–38). Первые могут быть отнесены к кругу более архаичных, вероятно отражающих важность единства индивидов. Это, в частности, таранды, «домики мертвых», грунтовые коллективные погребения ( Юшкова, Широбоков , 2015. С. 93; Tvauri , 2012. С. 254, 267–268; Клещенко , 2013. С. 184). Грунтовые погребения, морфологически аналогичные памятнику Юрьевская Горка, не содержат коллективных погребений, как мы можем судить по уровню наших знаний. Наличие парных погребений и костей животных в погребениях – черты, предположительно долго сопутствующие погребальной практике уже при переходе к ингумациям ( Бу-жилова , 2015). «Возможно формирование самого обычая производить парные погребения в Мининском микрорегионе восходит еще к эпохе кремаций. На это указывает, в частности, присутствие мужского и женского инвентаря в кремациях № 50 и 74, хотя антропологическое изучение не дает прямого свидетельства принадлежности их к двум индивидам» ( Макаров, Зайцева , 2007. С. 177). Другая черта, которая, возможно, также может рассматриваться как «унаследованная», – неглубокие могильные ямы с ранними ингумациями.

Особенности населения и культурогенеза середины – третьей четверти I тыс. н. э. Верхневолжско-Валдайского и окружающих территорий традиционно рассматриваются в связи с миграционными процессами. Поэтому актуально использовать независимый метод, позволяющий выявлять недавних мигрантов, родившихся или проведших долгие годы на других территориях.

Определение изотопного состава стронция – один из наиболее актуальных методов, позволяющих это сделать. Как правило, для выявления индивидов-мигрантов сопоставляют изотопный состав скелетных останков и фоновые вариации ( Bentley , 2006). Однако наша задача несколько иная: сопоставить индивидуальную изменчивость по материалам погребальных памятников, оставленных

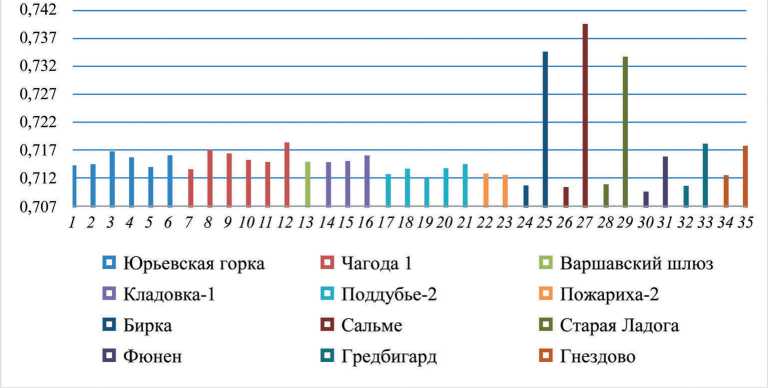

Рис. 2. Изотопное соотношение 87 Sr/ 86 Sr (‰) в кремированных останках из погребений № 1–6 могильника Юрьевская Горка в сопоставлении с данными по другим памятникам (по: Price et al ., 2013; 2014; 2018; 2020; Добровольская и др ., 2014; Добровольская, Решетова , 2017; Новиков и др ., 2018)

населением с высокой мобильностью, и вариабельность состава стронция в группах I – начала II тыс. н. э. Верхневолжско-Валдайского региона и более северных районов (Молого-Мстинское и Молого-Шекснинское междуречья). На рис. 2 отражены результаты определения изотопного состава стронция (соотношение 87/86Sr ‰) в костной ткани индивидов из погребений Юрьевской Горки в сопоставлении с широким кругом памятников, в который входят «домики мертвых» (Чагода-1), могильники КПДК (Варшавский шлюз, Пено-Пожариха-2), жальники (Поддубье-2), поверхностные погребения (Кладовка-1). Памятники сгруппированы по принципу примерной территориальной близости, и можно заметить, что фактор географического расположения в целом проявляется в динамике индивидуальных значений 87/86Sr. В правой части графика помещены данные, взятые из публикаций. Они хронологически отделены от изучаемого памятника несколькими веками, но взяты в качестве примеров погребальных памятников или даже некрополей больших раннесредневековых городов или викингских поселений. Как было доказано ранее, уровень мобильности в этих поселениях был очень высок, и мы их можем рассматривать как модель высокомобильных социумов. Данные представляют пары минимальных и максимальных значений из представительных массивов индивидуальных данных по памятникам эпохи викингов, оставленным самими викингами. Это – Бирка (Швеция) (Price, Arcini et al., 2018), Старая Ладога (Price et al., 2018) (церковь св. Клемента), люди из массового захоронения в корабле близ Сальме (Эстония) (Price et al., 2020). Также взяты данные о людях из поселений Фюнен, Гредби-гард викингского и средневекового времени с территории Дании (Price, Naum et al., 2013; Price, Prangsgaard et al., 2014). Материалы, полученные при изучении индивидов Гнездова, еще не столь многочисленные, чтобы можно было судить об изменчивости. Мы их приводим в данном случае как региональные сопоставительные данные (Новиков и др., 2018).

Очевидно, что группы викингов и мобильного городского населения разного происхождения характеризуются большой индивидуальной изменчивостью, потенциально охватывающей значительную часть севера Европы. Люди из могильника Юрьевская Горка, индивиды из других памятников лесной зоны Восточной Европы не отличаются повышенной индивидуальной изменчивостью. В сочетании с проявлением эффекта географической близости эти особенности позволяют нам предположить, что уровень мобильности в группах этого населения вряд ли был высок. Наряду с этим, значительное пересечение зон индивидуальной изменчивости для каждого памятника указывает на возможность локальных перемещений на небольшие расстояния. В известном смысле картина мобильности, полученная по данным геохимического анализа, аналогична той, которая формируется на основании изучения материальной культуры и погребального обряда: сочетание преемственности с восприятием традиций сопредельных регионов. Это позволяет нам с известной степенью осторожности предполагать, что миграционные процессы, имевшие место в середине – третьей четверти I тыс. в Верхневолжско-Валдайском регионе и к северу, носили ограниченный характер. Судя по имеющимся данным, сохраняется общая территориальная структура населения, что резко контрастирует с «миром постоянных переселенцев», представленных викингами. Это предположение основано на малочисленных материалах и требует дальнейших исследований.

Заключение

Комплексное исследование грунтовых погребений эталонного памятника удомельского типа – Юрьевская Горка – позволило реконструировать черты погребальной обрядности, получившей широкое распространение в середине – второй половине I тыс. на территории Восточной и Северной Европы. В различных формах погребальной обрядности прослеживается правило помещения останков на границе (или близко) между надземным и подземным пространством. Это создает возможность непосредственного контакта с останками умерших соплеменников. Эти высказывания носят предположительный характер не только по причинам малого объема систематически обработанного материала, но и потому, что здесь мы делаем попытку понять глубинные аспекты духовной жизни древнего населения. Наши предположения, как кажется, созвучны ранее высказанным: «…невозможно избавиться от ощущения, что люди, оставившие могильники в Минино и на Крутике, совершенно иначе относились к некоторым вещам, которые мы, по сложившийся в археологии традиции, склонны рассматривать в качестве важных или даже важнейших этноопределяющих признаков» ( Захаров, Меснянкина , 2012. С. 29).

Обращение с телом и кремированными останками, как их можно реконструировать на основании изучения могильника Юрьевская Горка, не имеет отличительных черт по сравнению с уникальной морфологией погребений (наличие глиняной обмазки). Имеющиеся в нашем распоряжении данные о параметрах кремированных останков свидетельствуют скорее о включении местных жителей в обширный круг общих погребальных традиций, которые были устойчивыми для большей части I тыс. н. э. и самого начала II тыс. на севере Восточной Европы. Полученные к настоящему времени сведения об изотопном составе стронция не выявили значительного уровня индивидуальной мобильности на фоне разнородных сопоставительных данных I тыс. н. э.

Список литературы Кремированные останки из грунтовых погребений могильника Юрьевская Горка в контексте проблем культурного взаимодействия на севере Восточной Европы в середине – третьей четверти I тыс. н. э.

- Бужилова А. П., 2015. Парные и совместные средневековые погребения на Русском Севере (по данным антропологии) // Города и веси средневековой Руси: археология, история, культура: к 60-летию Николая Андреевича Макарова / Отв. ред. П. Г. Гайдуков. М.; Вологда: Древности Севера. C. 414–423.

- Добровольская М. В., 2010. К методике изучения материалов кремации // КСИА. Вып. 224. С. 85– 97.

- Добровольская М. В., Клещенко Е. А., Богомолов Е. С., Захаров С. Д., 2014. Опыт применения изотопных исследований в изучении погребальных кремаций // КСИА. Вып. 236. С. 323–331.

- Добровольская М. В., Клещенко Е. А., Мастыкова А. В., 2017. Методика изучения урновых кремаций римского времени – раннего средневековья в Юго-Восточной Прибалтике // V (XXI) Всероссийский археологический съезд: сб. науч. тр. / Ред.: А. А. Тишкин, А. П. Деревянко. Барнаул: Алтайский гос. ун-т. С. 319–320.

- Добровольская М. В., Решетова И. К., 2017. О ландшафтном подходе в изучении мобильности населения прошлых эпох на основании данных об изотопном составе стронция // КСИА. Вып. 252. С. 7–14.

- Захаров С. Д., Меснянкина С. В., 2012. Могильник поселения Крутик: первые результаты исследований // Археология Владимиро-Суздальской земли: материалы научного семинара. Вып. 4 / Отв. ред. Н. А. Макаров; сост. С. В. Шполянский. М.: ИА РАН; СПб.: Нестор-История. С. 14–29.

- Исланова И. В., 1985. Отчет о работе третьего отряда Калининской экспедиции ИА АН СССР в 1985 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 10846.

- Исланова И. В., 1987. Отчет о работах Верхне-Мстинской экспедиции в Удомельском и Вышневолоцком районах Калининской области в 1987 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 12139.

- Исланова И. В., 1993. Поселение и могильник Юрьевская Горка в Удомельском поозерье (о новом типе памятников третьей четверти I тыс. н. э.) // ННЗ. Вып. 7 / Отв. ред. В. Л. Янин. Новгород. С. 92–95.

- Исланова И. В., 1997. Удомельское Поозерье в эпоху железа и раннего средневековья. М.: Эдиториал УРСС. 302 с.

- Исланова И. В., 2011. Культурные группы середины – третьей четверти I тыс. н. э. лесной зоны Восточной Европы (по материалам Верхневолжья и Валдая) // Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда (Великий Новгород – Старая Русса). Т. 2 / Отв. ред.: Н. А. Макаров, Е. Н. Носов. СПб.; М.; Великий Новгород. С. 41–42.

- Исланова И. В., 2013. Раннесредневековые поселения типа Подол в верховьях Волги // КСИА. Вып. 228. С. 199–208.

- Исланова И. В., 2016. Раннесредневековые группы памятников на Северо-Западе Восточной Европы // Раннесредневековые древности лесной зоны Восточной Европы (V–VII вв.) / Ред.: А. М. Обломский, И. В. Исланова. М.: ИА РАН. С. 136–220. (Раннеславянский мир; вып. 17.)

- Исланова И. В., 2019. Культурно-исторические процессы во II–VIII вв. н. э. в бассейнах Верхней Волги и Верхней Мсты: дис. … д-ра ист. наук. М. 697 с.

- Казанский М. М., Зальцман Э. Б., Скворцов К. Н., 2018. Раннесредневековый могильник Заостровье-1 в Северной Самбии. М.: ИА РАН. 312 с. (Материалы спасательных археологических исследований; т. 22.)

- Клещенко Е. А., 2013. Кремационные погребения могильника раннего железного века Чагода I: предварительные итоги исследования // Новые материалы и методы археологического исследования: материалы II Междунар. конф. молодых ученых. М.: ИА РАН. С. 184–186.

- Клещенко Е. А., 2016. Историческая динамика погребальной обрядности населения Молого-Шекснинского междуречья в I тысячелетии н. э. (опыт применения биоархеологического подхода при изучении материалов кремаций) // КСИА. Вып. 245. С. 38–59.

- Клещенко Е. А., Исланова И. В., Свиркина Н. Г., Добровольская М. В., 2019. Средневековые кремации Верхневолжского региона: биоархеологические аспекты исследований // VIII Алексеевские чтения (Междунар. науч. конф., посвящ. памяти академиков В. П. Алексеева и Т. И. Алексеевой, Москва, 26–28 августа 2019): материалы конф. М. С. 67–68.

- Клещенко Е. А., Решетова И. К., 2019. Палеоантропологические материалы в реконструкциях образа жизни и погребальной обрядности раннесредневекового населения Восточной Европы. М.: ИА РАН. 224 с.

- Козловская М. В., 1998. К вопросу о возможностях исследования кремированных костей // Исследования экологии человека. Методика биологических исследований / Отв. ред. А. П. Бужилова и др. М.: Старый сад. С. 174–181.

- Конецкий В. Я., 1997. К вопросу о формировании культуры длинных курганов // ННЗ. Вып. 11 / Ред. В. Л. Янин. Новгород: Новгородский гос. объед. музей-заповедник. С. 213–225.

- Лопатин Н. В., Фурасьев А. Г., 2007. Северные рубежи раннеславянского мира в III–V вв. н. э. М.: ИА РАН. 252 с. (Раннеславянский мир; вып. 8.)

- Макаров Н. А., Зайцева И. Е., 2007. Мининский археологический комплекс: погребальные памятники // Археология севернорусской деревни X–XIII веков: средневековые поселения и могильники на Кубенском озере: в 3 т. Т. I. Поселения и могильники / Отв. ред. Н. А. Макаров. М.: Наука. С. 130–184.

- Макаров Н. А., Захаров С. Д., Бужилова А. П., 2001. Средневековое расселение на Белом озере. М.: Языки русской культуры. 496 с.

- Михайлова Е. Р., 2009. Культура псковских длинных курганов. Проблемы хронологии и развития материальной культуры: автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб. 17 с.

- Михайлова Е. Р., 2010. Полностью исследованный могильник культуры псковских длинных курганов Берёзно I // Исследования погребальных памятников на западе средневековой Новгородской земли / Ред. Е. Р. Михайлова. СПб.: Нестор-История. С. 7–54.

- Михайлова Е. Р., 2011. Хронология и периодизация вещевого комплекса культуры псковских длинных курганов // Петербургский Апокриф. Послание от Марка. СПб.; Кишинев: Высшая антропологическая школа. С. 527–554. (Библиотека Stratum plus.)

- Никитина Т. Б., Пузаткина Е. А., Добровольская М. В., 2020. Кремации в средневековых памятниках Поветлужья: биоархеологические аспекты исследования // КСИА. Вып. 258. С. 294–312.

- Новиков В. В., Шведчикова Т. Ю., Доброва О. П., Харламова Н. В., 2018. Раскоп ЦС-V Центрального селища Гнездова. Результаты археологических изысканий и комплексных антропологических исследований // Гнёздовский археологический комплекс: Материалы и исследования. Вып. 1 // Труды ГИМ. Вып. 210. М. С. 395–412.

- Свиркина Н. Г., Володин С. А., 2019. Опыт экспериментального метода для изучения античного обряда кремации // Вестник Московского университета. Серия 23: Антропология. № 4. С. 114–125.

- Седов В. В., 1999. Древнерусская культура: Историко-археологическое исследование. М.: Языки русской культуры. 320 с.

- Семеняк Н. С., Гольева А. А., Сыроватко А. С., Трошина А. А., 2018. Определение пород дерева по углям для целей палеоэкологических реконструкций (по материалам археологических памятников второй пол. I тыс. н. э. на Средней Оке) // Проблемы региональной экологии. № 4. С. 88–92.

- Скворцов К. Н., 2010. Могильник Митино V–XIV вв. (Калининградская область). Материалы исследований 2008 г. Ч. 1. М.: ИА РАН, 2010. 302 с. (Материалы охранных археологических исследований; т. 15.)

- Юшкова М. А., Широбоков И. Г., 2015. Результаты планиграфического и макроскопического анализа антропологических материалов из могильника с каменными оградками Малли // Вестник антропологии. Вып. 3 (31). С. 93–110.

- Bentley A. R., 2006. Strontium Isotopes from the Earth to the Archaeological Skeleton: A Review // Journal of Archaeological Method and Theory. Vol. 13. P. 135–187.

- Price D. T., Arcini C., Gustin I., Drenzel L, Kalmring S., 2018. Isotopes and human burials at Viking Age Birka and the Mälaren region, east central Sweden // Journal of Anthropological Archaeology. Vol. 49. P. 19–38.

- Price T. D., Moiseyev V., Grigoreva N., 2018. Vikings in Russia: origins of the medieval inhabitants of Staraya Ladoga // Archaeolocical Anthropological Science. 11. P. 6093–6109.

- Price D. T., Naum M., Bennike P., Lynnerup N., Frei K. M., Wagnkilde H., Pind T., Nielsen F. O., 2013. Isotopic investigation of human provenience at leventh century cemetery of Nrd. Grodbygard, Bornholm, Denmark // Danish Journal of Archaeology. Vol. 1. Iss. 2. P. 93–112.

- Price D. T., Peets J., Allmäe R., Maldre L., Price N., 2020. Human remains, context, and place of origin for the Salme, Estonia, boat burials // Journal of Anthropological Archaeology. Vol. 58. 101149.

- Price T. D., Prangsgaard K., Bennike P., Kanstrup M., Frei K. M., 2014. Galgedil isotopic studies of a Viking cemetery on the Danish island of Funen, AD 800–1050 // Danish Journal of Archaeology. Vol. 3. P. 129–144.

- Tvauri A., 2012. Estonian The Migration Period, Pre-Viking Age, and Viking Age in Estonia. Tartu. 384 p. (Estonian Archaeology; 4.)