Кремневые наконечники стрел поселений мезолита и неолита в междуречье Березины и Днепра

Автор: Езепенко И.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 255, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье публикуются новые данные об одной из определяющих категорий охотничьего вооружения: наконечниках стрел из культурных слоев мезолитических и неолитических поселений Юго-Восточной Беларуси (междуречья Березины и Днепра). Самые выразительные серии наконечников получены в результате раскопок на памятниках: Комарин 5, Прорва 2, Прорва 4 (в окрестностях города Рогачева), в урочищах Борок Семиновский, Дедков Борок (вблизи деревни Лучин) Рогачевского района Гомельской области и возле деревни Нижняя Олба (урочище Лукошиница) в устье Березины Днепровской, в 4 км севернее ее впадения в Днепр. Самой сложной проблемой для изучаемой территории этой части Верхнего Поднепровья является фрагментарность представлений о спектре и наборе орудий из кремня, что затрудняет выявление преемственности в развитии кремневой индустрии от мезолитической эпохи и продолжении традиций кремневой технологии в начале неолита. Типлисты орудий, которые призваны считаться культурно-определяющими для памятников раннего периода днепро-донецкой культуры (или как модно сейчас трактовать - днепро-донецкой общности), представлены или небольшими сериями, или единичными экземплярами.

Поздний мезолит - ранний неолит, кремневые наконечники стрел, бассейн верхнего поднепровья, поселения прорва 2, комарин 5, нижняя олба 1

Короткий адрес: https://sciup.org/143168955

IDR: 143168955

Текст научной статьи Кремневые наконечники стрел поселений мезолита и неолита в междуречье Березины и Днепра

Позднемезолитические культуры бассейна Верхнего Днепра в 1970–1990-х гг. определялись ведущими исследователями на основе типологических характеристик кремневого инвентаря. Доминирующую позицию в этих характеристиках

* Статья подготовлена в рамках совместного российско-белорусского проекта «Муль-тидисциплинарное исследование торфяниковых памятников мезолита – неолита Верхнего Поднепровья и Верхнего Поволжья» при поддержке РФФИ, грант № 18-59-00007, и БРФФИ, грант № Г18Р-015.

занимали наконечники стрел ( Копытин , 1977. С. 63, 65; 1991. С. 48–58, 79–86; Ксензов , 1979. С. 231, 232. Рис. 3: 1–6 ; 1981; 1986; 1997. С. 12). Предпринимались попытки региональной классификации этой категории предметов вооружения ( Ксензов , 1999).

В первом томе археологии Беларуси, посвященном каменному и бронзовому векам, вышедшем из печати в 1997 г., из археологических культур позднего мезолита наиболее подробно опубликована сожская (Археалогія Беларусі…, 1997. С. 55–67). Приводятся также данные по яниславицкой культуре на территории Беларуси и 3 стоянкам Понеманья (Белица 2, Несиловичи 1, Личицы 2), но без конкретного упоминания памятников с яниславицким инвентарем в Верхнем Поднепровье (Там же. С. 67–76). Памятники типа Кудлаевка, или кудлаевская культура, представлены материалами Центрального и Восточного Полесья: Озерное 1, Кажан Городок, Белосорока, Липляны 3, Речица 2 (Там же. С. 76–81).

О существовании на территории Белорусского Поднепровья днепро-деснин-ской культуры лишь упоминается, со ссылкой на основные работы В. П. Ксензова (Там же. С. 23). На первом этапе изучения поселений Березины и Днепра В. П. Ксензовым использовался термин верхнеднепровская мезолитическая культура ( Ксензов , 1986. С. 19). Позднее в монографии 1988 г., автореферате докторской 1994 г. и обобщающей публикации 1997 г. исследователь меняет название культуры на днепро-деснинскую ( Ксензов , 1988; 1994б. С. 16–22; 1997. С. 11–15).

Типологические построения, которые касаются культурно-определяющей категории орудий – наконечников стрел, аккумулируют данные по отдельным поселениям. Наконечники вначале описываются как черешковые, «выполненные на правильно ограненных ножевидных пластинах… черешок выделен крутой ретушью со спинки (7 экз.), с брюшка (1 экз.) и противолежащей ретушью (1 экз.)», подправка пера – либо «острие скошено крутой ретушью со спинки по одному краю (1 экз.)», либо «обработано крутой противолежащей ретушью по обоим краям (2 экз.)», и у одного «острие оформлено в виде выемки, остальные несут на острие мелкую ретушь»; и упоминается «небольшой свидероидный наконечник с обломанным острием, черешок обработан со спинки по обоим краям крутой ретушью, с брюшка плоской» ( Ксензов , 1979. С. 230, 231. Рис. 3: 1–6 ).

Среди материалов Береговой Слободы (исследования 1977–1978 гг.) констатируется наличие наконечников постсвидерского облика и типа Хинтерзее (Там же. С. 232). Чуть позже по итогам раскопок 1979 г. в отношении наконечников употребляются термины: эписвидерские (6 экз.), «наконечники с черешками, хорошо выделенными со спинки крутой ретушью» (6), и один наконечник с боковой выемкой ( Ксензов , 1981. С. 105, 106. Рис. 1: 1–7 ). В обобщающей публикации по позднему мезолиту белорусского правобережья Днепра перечислены следующие типы наконечников стрел: 1) эписвидерские; 2) черешковые симметричные; 3) черешковые асимметричные (близкие по форме эпиаренсбург-ским); 4) с боковой выемкой (единичны) и 5) ланцетовидные (также единичные экземпляры) ( Ксензов , 1986. С. 12, 14. Рис. 2).

Для поселений второго этапа развития днепро-деснинской культуры В. П. Ксензовым, помимо более ранних форм наконечников стрел (постсвидер-ских=хвалибоговичских, симметричных, асимметричных), фиксируется появление новых типов – с боковой выемкой (Береговая Слобода, Михайловка,

Гливин), хотя отмечается их немногочисленность (единичность) и несущественность в облике кремневого инвентаря. Еще одним типом, который дополняет типологическую характеристику наконечников второй половины мезолитической эпохи, являются бесчерешковые (ланцетовидные), присущие памятникам Березины (Михайловка, Городок 4, Гливин) ( Ксензов , 1994а. С. 77; 1994б. С. 19, 20; 1997. С. 14; 2006. С. 55).

В. Ф. Копытин отмечает, что в инвентаре позднемезолитических памятников Днепра и Сожа «представлены наконечники гренского типа, постсвидер-ские, типа Хинтерзее, типа Добраничевки (с черешком, оформленным противолежащей ретушью) и собственно черешковые». Характерными особенностями признаются использование в качестве вкладышей сечений ножевидных пластин и наличие острий-ланцетов («режущих» острий, по И. Г. Шовкоплясу) ( Копытин , 1977. С. 62, 65).

В более поздней публикации, 1983 г., в одну из наиболее выразительных форм орудий позднемезолитических комплексов Посожья выделены наконечники стрел: «1) асимметричные черешковые (генетически связанные с мезинской культурой); 2) свидероидного типа из правильно ограненных пластин, имеющие хорошо выделенный полукрутой ретушью острый черешок, с последующей подправкой плоской ретушью с брюшка; 3) симметричные черешковые и их разновидности типа Хинтерзее и типа Добраничевки с черешком, оформленным противолежащей ретушью». Последний тип, по мнению В. Ф. Копытина, доживает до конца мезолита, а единственный тип, который бытует на территории Верхнего Поднепровья в неолитическую эпоху, – свидероидный ( Копытин , 1983. С. 46, 47. Рис. 1: 1–8 ).

Монографическое исследование 1991 г. содержит раздел по позднему мезолиту Верхнего Поднепровья, где кратко повторяется характеристика наконечников стрел сожской мезолитической культуры «из правильно ограненных пластин, оформленных в свидерской традиции, со слабо или хорошо выделенным полукрутой ретушью острым черешком, у которого фасетками плоской ретуши с брюшка снят ударный бугорок» ( Копытин , 1991. С. 48).

И даже в процессе описания основных категорий орудий труда эталонного памятника стоянки-мастерской Горки выделен всего лишь один абзац (5 предложений), в котором, помимо данных об общем количестве наконечников (85 экз.), отмечено в очень обобщенном виде наличие обработки крутой ретушью со спинки хорошо выделенного черешка и подправки плоской ретушью с брюшка. Заготовкой для большинства изделий признается пластина с естественным заострением конца, и в отдельных случаях фиксируется нанесение плоской ретуши по перу со стороны брюшка. Отмечено небольшое количество черешковых наконечников, оформленных противолежащей ретушью или ретушью, нанесенной только с брюшка (Там же. С. 53).

А. В. Колосов считает, что наконечники типа Хинтерзее и трапеции не являются надежными индикаторами датировки памятников Посожья позднемезолитическим временем в силу того, что первые происходят из нестратифицирован-ных стоянок и определяются типологически, а появление вторых увязывается либо с заключительными этапами палеолита, либо, по аналогии с иеневскими материалами, с пребореальным временем. Ссылаясь на данные Л. Л. Зализняка по свидерским памятникам Полесья, повторяется двойственный подход в отношении трапеций: 1) поздние примеси; 2) раннее появление, исходя из залегания их в четких стратиграфических условиях (Раска, Смячка XIV) (Колосов, 2005. С. 11).

В этой же публикации А. В. Колосовым ставится под сомнение одновременность находок (на примере наконечников стрел и единичных трапеций) в коллекции эталонного памятника сожской культуры Горки, а также предполагается синкретизм всего кремневого инвентаря стоянки и культуры в целом или демонстрация примера инокультурной примеси (Там же. С. 13).

Наконечники стрел из Горок А. В. Колосов характеризует как свидерские – изделия с четко или слабо выделенным черешком, который со стороны брюшка дополнительно подправлен плоской ретушью ( Колосов , 2010б. С. 81, 87. Рис. 2В: 23–29 ). По способам оформления пера выделены наконечники с естественными очертаниями дистального конца заготовки, а также с подправкой дорсальной ретушью острия, в сочетании с плоской обработкой вентрального фаса пластины. Упоминаются и черешковые наконечники со скошенным пером (тип Смячки XIVА) (Там же. С. 81, 89. Рис. 2В: 28 ). Отдельные наконечники стрел поздне-свидерских форм и единичные трапеции предположительно отнесены к началу мезолитической эпохи (Там же. С. 81).

Из мезолитических культур Нижнего Посожья только материалы кудлаев-ской культуры («1) различные по форме и способам изготовления микролиты – пластинки с притупленным краем, острия типа Ставинога – Кудлаевка, высокие и средневысокие трапеции; 2) черешковые наконечники стрел, отдельные из которых имеют подправку насада и пера плоской ретушью со стороны брюшка» (Новые Громыки (Аврамов Бугор), Новые Терешковичи (Крыга), Присно (Замо-стовье) и Романовичи)), исходя из типологического состава коллекций с развитым комплексом микролитов, условно датированы позднемезолитическим временем ( Колосов , 2010а. С. 25; 2010б. С. 84).

В верховье Березины начиная с 1967 г. неоднократно исследовалась неолитическая торфяниковая стоянка Заценье (Чарняўскі, 1996). В кремневом инвентаре этого памятника отмечено присутствие в коллекции листовидных наконечников стрел на пластинах (разнотипных и разновременных). Наиболее ранние представлены фрагментами перьев (3 экз.) с угловатыми остриями, ретушированными с обеих плоскостей изделий (Там же. С. 140, 141. Рис. 4: 1–3 ). Кроме того, в коллекции имеются 4 трапеции, симметричные, узкие и широкие (Там же. С. 141. Рис. 4: 4–7 ), пластинки с ретушированным краем (Там же. Рис. 4: 10–13 ), одна из которых имела обработанное с брюшка основание и представляла высокий треугольник. Два фрагмента происходят от ланцетоподобных острий со сплошь ретушированным скошенным концом (Там же. Рис. 4: 15, 16 ). Похожий целый экземпляр короткий, имеет также ретушь на прямом основании и с брюшка (Там же. Рис. 4: 14 ). По мнению М. М. Чернявского, кремневые изделия в большинстве имеют ранненеолитический облик, а частично – даже позднемезолитический, это как раз относится к перечисленным категориям (фрагментам наконечников, трапециям, ланцетам и пластинкам с ретушированным краем). Ближайшие аналогии фиксируются на позднемезолитических стоянках Понеманья (Кусевщина) и ранненарвских памятниках Белорусского Поозерья (Асавец 4) и Понеманья (Сосенка 3) (Там же. С. 142).

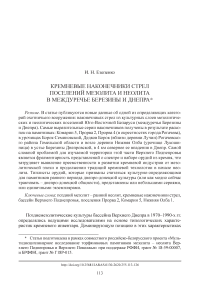

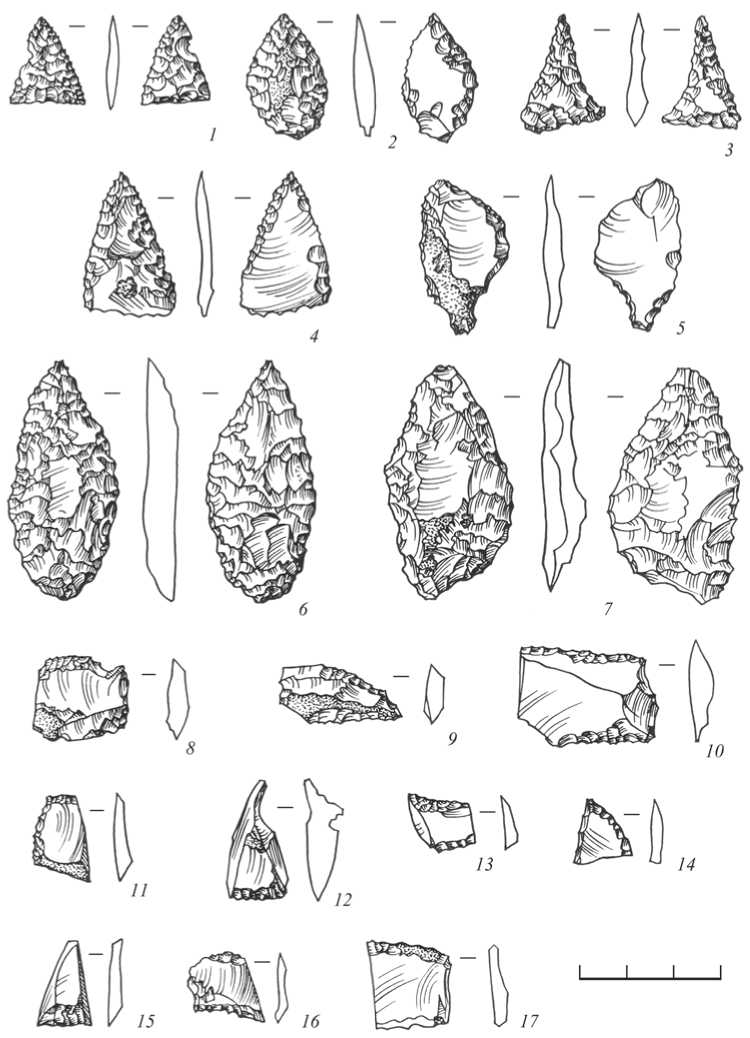

В раскопе 1990 г. (площадью 40 кв. м) автором статьи выявлено 185 кремневых изделий, 27 из них могут быть отнесены к орудиям. Небольшой, но очень выразительной серией в 5 экз. представлены ланцеты, выполненные на пластинах правильной огранки треугольного и трапециевидного сечения (рис. 1). Все без исключения орудия данной категории имеют скошенный мелкой полукрутой ретушью конец. Три экземпляра, представленные полным профилем, небольших размеров: длиной 3,5–4 см (рис. 1: 2–4 ), одно орудие изготовлено на дистальном фрагменте пластины (рис. 1: 5 ) и еще одно на массивной широкой пластине, ретушированной со спинки и по одному из краев (рис. 1: 1 ). Наконечники стрел представлены 2 экз. на фрагментах пластин, перо оформлено полукрутой ретушью со спинки (рис. 1: 6, 7 ).

Рис. 1. Стоянка Заценье. Кремневый инвентарь. Ланцеты ( 1–5 ), фрагменты наконечников стрел ( 6, 7 ), пластинка с ретушированным краем ( 8 ), фрагмент пластины ( 9 )

Среди пластин с нерегулярной и частичной ретушью (18 экз.) стоит выделить орудие на фрагменте пластинки, с притупленным ретушью краем (рис. 1: 8 ).

Характеристики ранних категорий предметов вооружения – наконечников стрел, сохранившихся исключительно во фрагментах (5 экз.), а также яркая серия ланцетов (ланцетовидные острия), часть из которых могла использоваться либо в качестве вкладышей – составных элементов лезвий предметов вооружения или охоты, либо в роли цельных орудий (наконечников стрел), дополняются новыми данными по палинологии. Один из палинологических комплексов (ПК 2) на стоянке Заценье – слой торфа на глубине 2,53–2,75 м – накапливался во втор. пол. пребореала и в бореале (РВ-2–ВО). Это позволяет высказать предположение о том, что нижняя хронологическая граница появления самых ранних наконечников стрел связана со втор. пол. бореального периода, не позднее рубежа VII – VI тыс. до н. э. ( Еловичева и др. , 2002. С. 44, 46). В стратиграфическом разрезе шурфа № 1 2000 г. на глубине 1,9–2,18 м, в нижней части оторфованных песков залегает культурный слой с находками артефактов, в том числе кремневый нуклеус на обломке конкреции, фиксирующий верхнюю границу ранних кремневых орудий на стоянке в пределах атлантического периода (АТ-2–АТ-3) (Там же).

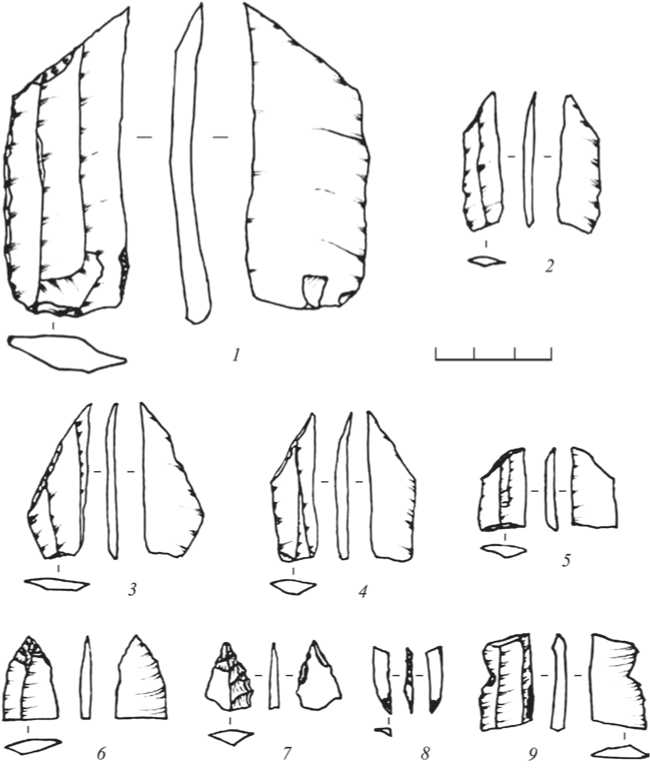

В культурном слое поселения Нижняя Олба 1, недалеко от устья реки Березины, в раскопе № 3 2017 г. найдено 5 наконечников стрел. Два неолитических, треугольной формы (рис. 2: 2 ), поверхность которых обработана плоской подправляющей ретушью со стороны спинки и брюшка. Два черешковых наконечника на пластинах – мезолитические. У одного наконечника мелкой вентральной ретушью оформлены насад и перо (рис. 2: 1 ). Возможные аналогии – среди материалов культуры Кунда/технокомплекс Пулли, на территории Посожья Беларуси – стоянка Дедня, Чаусский район Могилевской области (предполагаемая хронология – пребореальный период). Второй тип наконечника – постсвидер-ский/эписвидерский (бутовский) – исполнен на пластине регулярной огранки, черешок (насад) подправлен мелкой ретушью с брюшка (рис. 2: 4 ).

Еще одним выразительным типом охотничьего вооружения на стоянке Нижняя Олба 1 являются два бифасиальных подромбических наконечника дротиков, поверхность которых с обеих сторон тщательно обработана плоской крупно-и мелкофасеточной ретушью (рис. 2: 5, 6 ). Предварительно их можно отнести ко втор. пол. неолитического периода, нижний рубеж – середина ІV тыс. до н. э.

Кремневые наконечники стрел пойменных стоянок Рогачевского Подне-провья выступают как одна из доминирующих категорий орудий в кремневом инвентаре и охватывают широкий хронологический диапазон – от позднего мезолита и до начала эпохи бронзы. Устойчивыми и стабильными сериями представлены изделия ромбической и треугольной формы. Морфологически черешковые формы относятся либо к мезолитическому этапу освоения территории поселений, либо к среднему периоду бронзового века.

Коллекция кремневого инвентаря на неолитической пойменной стоянке Кома-рин 5 в окрестностях г. Рогачева Гомельской области (в результате раскопок 1998, 2005–2007 и 2011 гг.) насчитывает 2858 ед., изделий со вторичной обработкой 402 ед. (14 % всего комплекса). В культурном слое поселения обнаружено 39 целых наконечников стрел, 24 их фрагмента и 6 заготовок этого вида орудий. Преоблада-

Рис. 2. Нижняя Олба 1. Кремневые наконечники стрел ( 1–4 ) и дротиков ( 5, 6 )

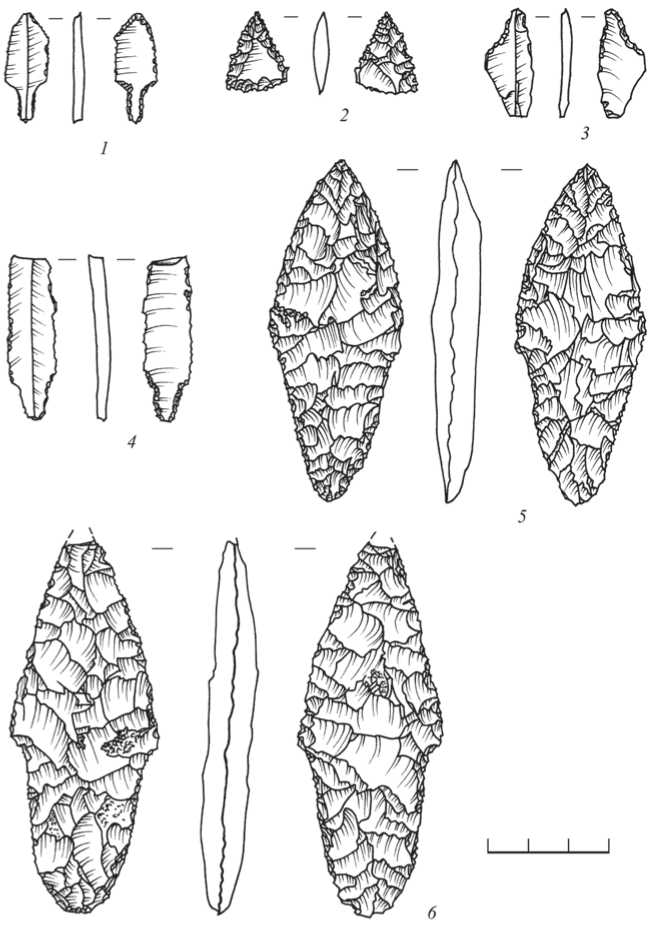

Рис. 3. Комарин 5. Кремневые наконечники стрел ют наконечники треугольной формы с прямым (рис. 3: 4–7) или слегка вогнутым основанием (Езепенко, Вороненко, 2017. С. 159. Рис. 5: 1, 2, 7, 12). Поверхность, как со стороны спинки, так и с брюшка, обработана уплощающей или полукрутой ретушью. Вторая по численности типологическая группа наконечников стрел представлена изделиями ромбической формы (рис. 3: 8–13) (Там же. Рис. 5: 6, 15). Более ранними типологически выглядят изделия треугольной формы, выполненные на пластинках с полукрутой ретушью края со спинки (рис. 3: 1, 3).

В процессе раскопок на неолитическом поселении Прорва 2 Рогачевского района Гомельской области, размещенном на пойменной дюне левобережья Днепра, найдено 2203 кремневых артефакта, из которых 405 изделий со вторичной обработкой (18 % общего количества предметов в коллекции). Наконечники стрел составляют довольно представительную серию (47 экз., или 11,6 % количества орудий). По форме целые орудия (30 экз.) подразделяются на: листовидные (рис. 4: 2 ), треугольные (рис. 4: 1, 3, 4 ), более ранние, черешковые

Рис. 4. Прорва 2. Кремневые наконечники стрел ( 1–5 ), дротиков ( 6, 7 ) и вкладыши (сечения) ( 8–17 )

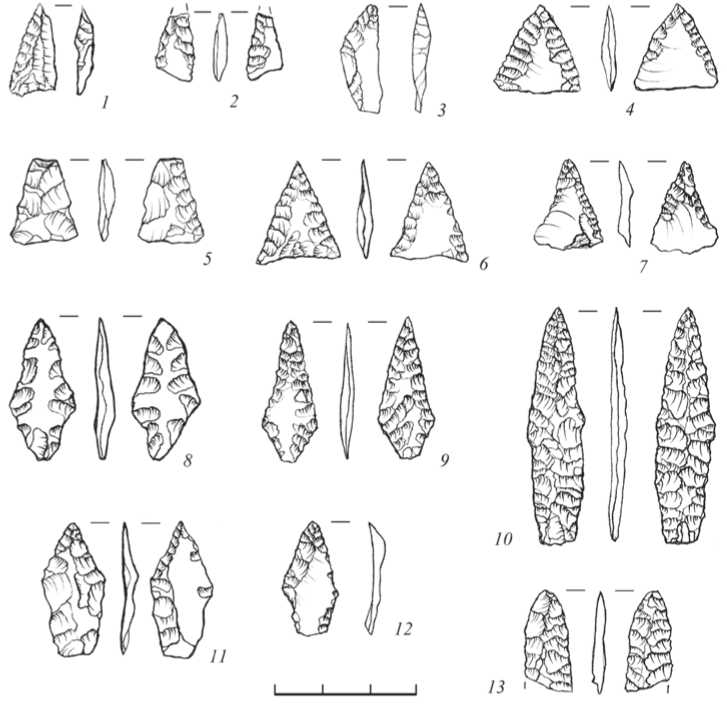

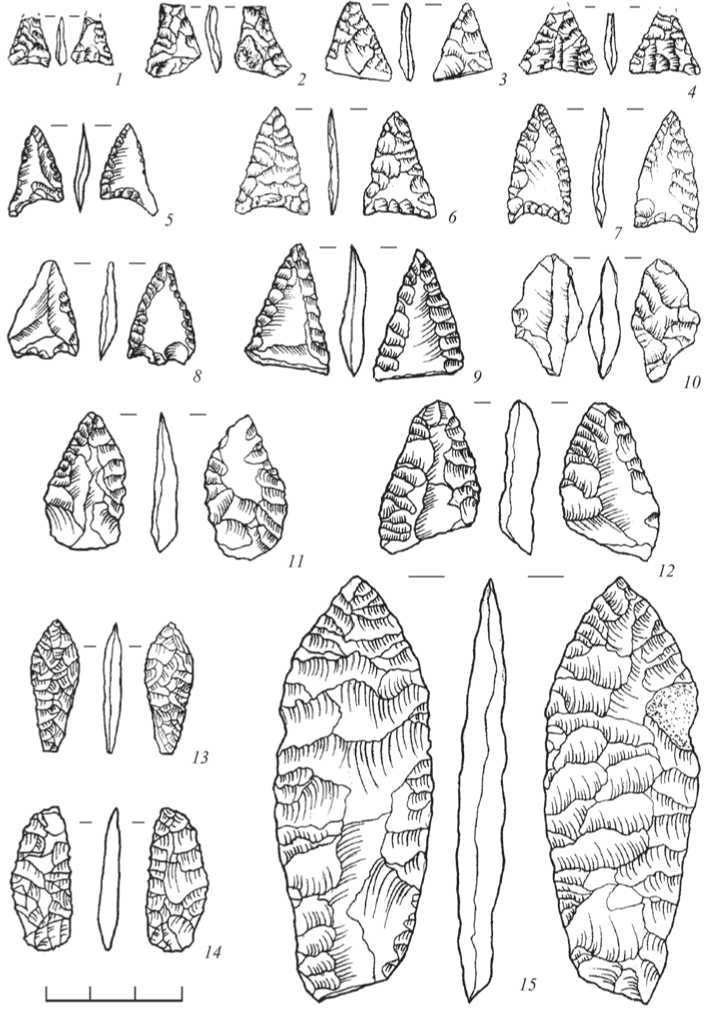

Рис. 5. Борок Семиновский. Кремневые наконечники стрел ( 1–14 ) и наконечник копья ( 15 )

асимметричные (рис. 4: 5 ) и ромбические ( Язэпенка , 2014. С. 165, 169. Рис. 82: 25 ; 86: 10–12 ). Заготовками орудий служили отщепы, пластинчатые отщепы и пластины коротких пропорций. Обработаны изделия плоской ретушью с двух сторон, причем покрывалась ретушью либо вся поверхность, либо с брюшка ретушировались участки краев.

Небольшой серией представлены наконечники дротиков (рис. 4: 6, 7 ) и заготовки. Готовые орудия имеют листовидную форму, более массивны (по сравнению с наконечниками стрел), и их поверхность с обеих сторон тщательно обработана плоской ретушью.

Сечения пластин (23 экз.) – с ретушью по одному и двум краям со спинки (рис. 4: 8–17 ); не исключено, что часть этих микролитов могла быть использована в качестве вкладышей для лезвий наконечников стрел или являлась фрагментами иных предметов охотничьего вооружения. Не менее выразительная серия из 15 микровкладышей (медиальных фрагментов пластинок), с мелкой ретушью со спинки по одному-двум краям изделия или без ретуши, обнаружена на поселении Узвалье (окрестности д. Лучин) Рогачевского района Гомельской области. Эта часть кремневого инвентаря стоянки Узвалье, наряду с серией острий (5 экз.), пластинки с притупленным ретушью краем, черешкового асимметричного наконечника стрелы (Там же. С. 133. Рис. 50: 1–6, 9, 20–33 ), может быть отнесена к мезолитическому периоду.

На поселении Борок Семиновский (1,5 км на восток от д. Лучин) наконечники стрел представлены выразительной серией (24 экз.), целых среди них – 16. В их числе наконечник ромбической формы со слабо выделенным черенком, с плоской отжимной ретушью с обеих сторон (рис. 5: 13 ); асимметричный на пластине, с полукрутой ретушью по перу – со спинки – и плоской подправляющей с брюшка (рис. 5: 10 ); листовидный асимметричный на пластине, плоской ретушью обработаны обе поверхности изделия (рис. 5: 14 ). Самым многочисленным типом являются треугольные наконечники с едва обозначенной выемкой в основании и плоской ретушью со стороны спинки и брюшка (рис. 5: 1–9 ).

Единственный наконечник копья/дротика (рис. 5: 15 ) выполнен на массивной широкой пластине, поверхность его с обеих сторон покрыта плоской крупной ретушью.

Таким образом, относительная хронология кремневых наконечников стрел на поселениях мезолита – неолита в междуречье Березины и Днепра охватывает весьма широкий диапазон – от раннего мезолита в низовье Березины (Нижняя Олба 1) и до перехода от финала неолита к началу эпохи бронзы. Наиболее обеспеченной радиоуглеродными датировками и палинологическими данными является торфяниковая стоянка Заценье (бассейн верховья Березины). Появление ранних, в том числе бесчерешковых, ланцетовидных форм может рассматриваться в пределах палинокомплексов втор. пол. бореального – начальных фаз атлантического периода.

Список литературы Кремневые наконечники стрел поселений мезолита и неолита в междуречье Березины и Днепра

- Археалогiя Беларусi. Т. 1: Каменны i бронзавы вякi. Мiнск: Беларуская навука, 1997. 424 с.

- Езепенко И. Н., Вороненко О. В., 2017. Неолитические материалы поселения Комарин 5 в бассейне Верхнего Днепра (Гомельское Поднепровье) по итогам раскопок 1998, 2005-2007, 2011 годов // Самарский научный вестник. Т. 6. № 3 (20). С. 155-162.

- Еловичева Я. К., Дрозд Е. Н., Скопцова Н. В., Снаговский С. Н., Ляшкевич Э. А., Разлуцкая А. А., Лакиза В. Л., 2002. Реконструкция природных условий местообитания древнего человека на стоянке Заценье (Беларусь) // Литосфера. № 2 (17). Минск. С. 41-51.

- Колосов А. В., 2005. История изучения и проблемы историографии сожской мезолитической культуры // Веснiк Магiлёўскага дзяржаўнага унiверсiтэта iм. А. А. Куляшова. № 4. С. 8-14.

- Колосов А. В., 2010а. Новые данные по мезолиту бассейна р. Сож // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А: Гуманитарные науки. № 1. С. 20-27.

- Колосов А. В., 2010б. Финальный палеолит и мезолит Посожья // Матэрыялы па археологii Беларусi. Вып. 18. Мiнск: Iнстытут гiсторыi НАН Беларусi. C. 77-89.

- Копытин В. Ф., 1977. Мезолит Юго-Восточной Белоруссии // КСИА. Вып. 149. С. 60-65.

- Копытин В. Ф., 1983. Поздний мезолит Посожья // Изыскания по мезолиту и неолиту СССР / Отв. ред. Л. Я. Крижевская. Л.: Наука. С. 44-51.

- Копытин В. Ф., 1991. Памятники финального палеолита и мезолита Верхнего Поднепровья. Могилев: Могилевское управление по печати. 86 с.

- Ксензов В. П., 1979. Позднемезолитическое поселение Береговая Слобода на Днепре (по раскопкам 1977 г.) // СА. № 3. С. 227-232.

- Ксензов В. П., 1981. Мезолитическое поселение Береговая Слобода (по раскопкам 1979 г.) // КСИА. Вып. 165. С. 105-108.

- Ксензов В. П., 1986. Поздний мезолит Белорусского Правобережья Днепра // СА. № 1. С. 11-28.

- Ксензов В. П., 1988. Палеолит и мезолит Белорусского Поднепровья. Минск: Наука и техника. 134 с.

- Ксензов В. П., 1994а. Мезолитическая днепро-деснинская культура // Гiстарычна-археалагiчны зборнiк. № 5. Мiнск. С. 61-86.

- Ксензов В. П., 1994б. Мезолитические культуры Белорусского Подвинья и Поднепровья: автореф. дис. … д-ра ист. наук. Минск. 33 с.

- Ксензов В. П., 1997. Финальный палеолит и мезолит Поднепровья Беларуси // РА. № 1. С. 5-20.

- Ксензов В. П., 1999. Мезолитические наконечники стрел Подвинья и Поднепровья Беларуси // Гiстарычна-археалагiчны зборнiк. № 14. Мiнск. С. 24-27.

- Ксензов В. П., 2006. Мезолит Северной и Центральной Беларуси. Мiнск: Iнстытут гiсторыi НАН Беларусi. 170 с. (Матэрыялы па археалогii Беларусi; № 13.)

- Чарняўскi М. М., 1996. Тарфянiковая стаянка Зацэнне // З глыбi вякоў. Наш край. Вып. 2. Мiнск: Навука i тэхнiка. С. 132-147.

- Язэпенка I. М., 2014. Паселiшчы неалiту i ранняга перыяду эпохi бронзы мiжрэчча Бярэзiны i Дняпра. Магiлёў: Магiлёўскi дзяржаўны унiверсiтэт. 240 с.