Кресла-«троны» и повозки в культурах бронзового века циркумпонтийского ареала

Автор: Гей А. Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 257, 2019 года.

Бесплатный доступ

На основании недавней находки двух повозок и необычного сиденья-кресла в новотиторовской культуре (погребение 21 кургана 4 Межкирпильского I могильника в степном Прикубанье), вероятных аналогий ей в материалах ямной и катакомбных культур Причерноморья и Предкавказья, а также беденской культуры на территории Грузии ставится вопрос о сложении особой, престижной формы погребального обряда с использованием двух повозок и кресла-трона. Возможные реплики его имеются и южнее, в Месопотамии (некрополь Ура). Специальный культ трона существовал у хеттов, две повозки и трон фигурируют и в хеттском царском погребальном ритуале, известном по письменным источникам. Хронологический приоритет подобных находок в новотиторовской культуре (29-28 вв. до н. э.) перед относящимся к беденской культуре курганом № 3 Ананаури (24 в. до н. э.), тем более перед хеттскими табличками II тыс. до н. э., говорит в пользу сложения данного ритуала в среде степных курганных культур с последующим распространением в Закавказье и Анатолию. Что в свою очередь представляет интерес для реконструкции социальных процессов в различных культурах бронзового века, а также для выяснения путей проникновения групп носителей индоевропейских диалектов в Анатолийско-Месопотамский регион.

Бронзовый век, курганный погребальный обряд, новотиторовская культура, беденская культура, некрополь ура, хетты, повозки, кресла-троны, социальная структура

Короткий адрес: https://sciup.org/143171180

IDR: 143171180

Текст научной статьи Кресла-«троны» и повозки в культурах бронзового века циркумпонтийского ареала

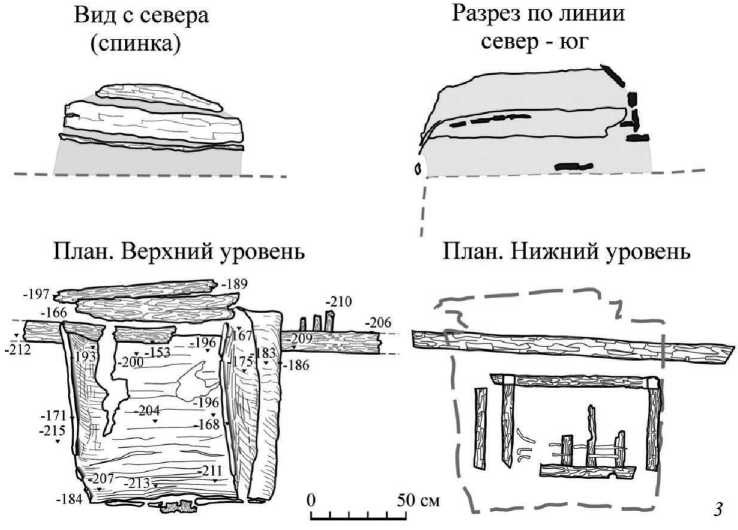

В 2016 г. Усть-Лабинским отрядом Южной экспедиции ИА РАН при раскопках курганного могильника Межкирпильский I в верховьях р. Кирпили изучено неординарное погребение восточного, или кочетовского, варианта новотиторов-ской культуры. Погребение 21 кургана 4 (диаметром 40–60 м и высотой около 1,8 м) было основным. Совершено в прямоугольной яме с вертикальными кольями в углах и у середины длинных стенок, содержавшей парное захоронение http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.257.17-34

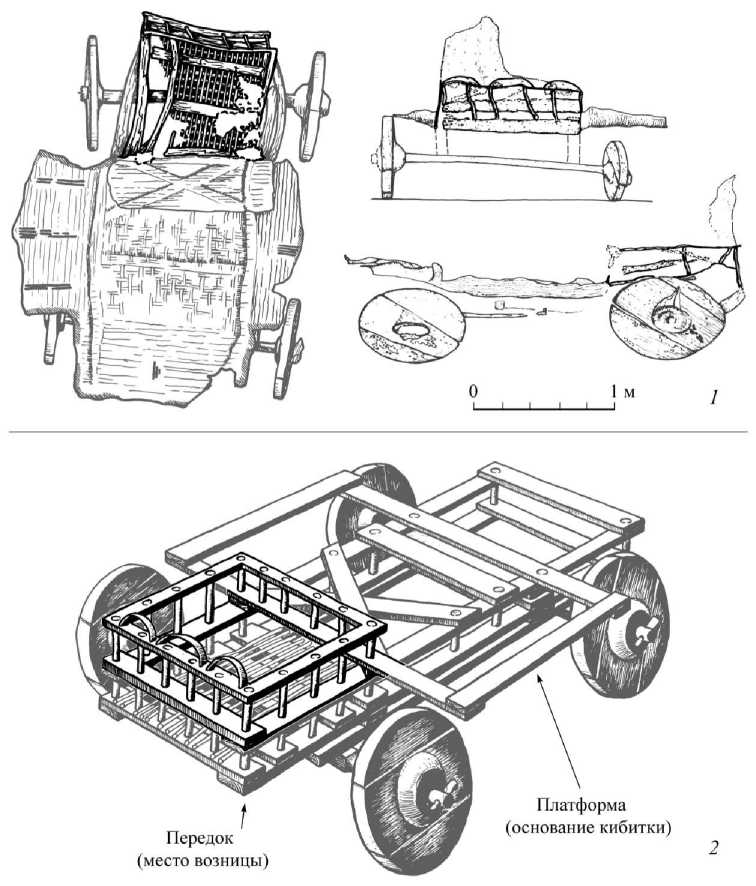

двух взрослых субъектов, уложенных в вытянутом положении на спине головами в противоположные стороны: один на запад (по определению М. В. Добровольской, мужчина 30–39 лет), другой на восток (пол не определен). Возле берцовых костей последнего найден кремневый наконечник стрелы. Перекрытие из толстых досок, уложенных поперек могилы, застелено рогожей, циновкой и, вероятно, шерстяным ковром, причем все они имели следы росписи или раскраски. Обширная (6 × 8 м) площадка вокруг могилы была выстелена коричневато-оранжеватым органическим тленом. На ней возле западного и восточного концов ямы установлены две четырехколесные повозки со снятыми с осей и уложенными по углам кузовов дисковыми колесами (рис. 1). Западный кузов обычного для новотиторовских и раннекатакомбных повозок типа, восточный сохранился хуже, здесь нет полной ясности, имеем ли мы дело с полным кузовом или с его имитацией из отдельных досок и брусьев. На южном краю ямы поверх рогожи помещен шест с раздвоенным концом, обычно интерпретируемый как дышло (более подробные сведения и чертеж погребения см.: Гей и др. , 2018).

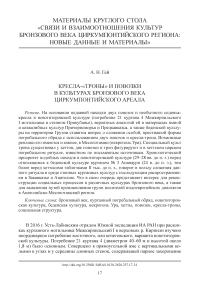

Рис. 1. Межкирпильский I могильник, курган 4, погребение 21. Общий вид с юга на настил с повозками и креслом

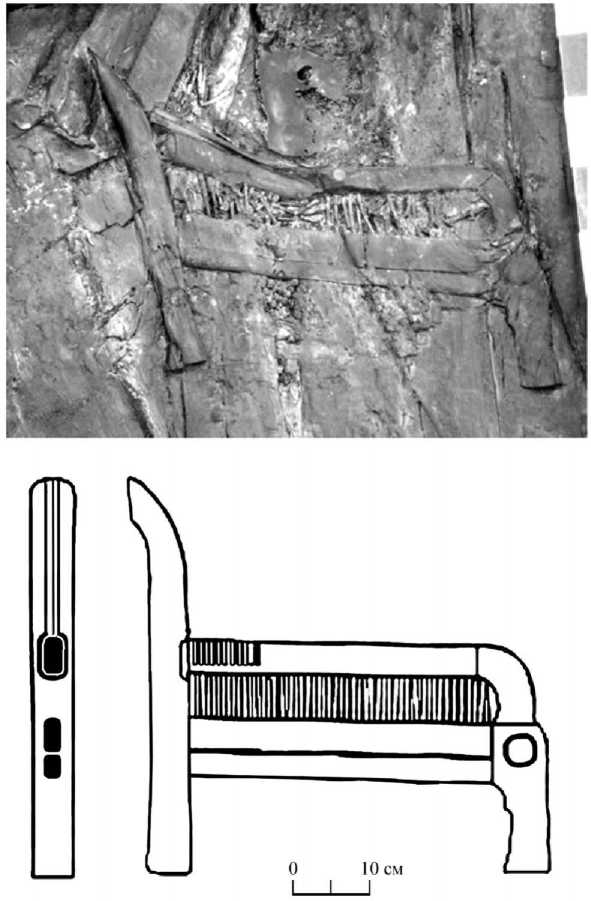

На противоположном, северном, краю ямы поверх настила установлена необычная прямоугольная в плане конструкция (размеры по верхнему уровню 82 × 84 см, высота не менее 60 см), накрытая сверху плотным слоем желтовато-белого органического тлена (кожа или шкура?). По форме она более всего соответствует деревянному креслу со спинкой и подлокотниками (рис. 1; 2). Спинка с дугообразно выгнутым верхним краем обращена к северу и состояла из двух досок или планок шириной 15 и 25 см, помещенных на ребре горизонтально одна над другой, и третьей планки, проходившей под ними, но лежавшей плашмя. Подлокотники находились с западной и восточной стороны, после снятия органического покрывала тут прослежены остатки сравнительно тонких деревянных планок. Такие же планки, но худшей сохранности

Рис. 2. Межкирпильский I могильник, курган 4, погребение 21. Кресло-«трон»

1 – вид с юга; 2 – вид с северо-востока; 3 – чертежи расчищены в нескольких местах на месте сиденья. Вертикальные связи, или стойки, не сохранились, на их наличие указывает только общая объемная форма всего изделия. Максимальные размеры конструкции на середине ее высоты или примерно на уровне сиденья, или по свисающим краям желтовато-белого покрытия доходили до 120 × 110 см и, скорее всего, преувеличены за счет деформации – перекоса с наклоном к западу, возникшего уже после того, как она и вся погребальная площадка были засыпаны грунтом курганной насыпи. В основании или на уровне настила прослежены следы прямоугольной рамы размером 55 × 105 см с несколькими поперечинами, составленной из планок шириной 7–8 см, в одной из которых как будто просматривались следы отверстия для вертикальной стойки (?). Над этими планками отмечено несколько узких параллельных полос белого тлена, напоминающих остатки настила из прутьев (?). Здесь же, на настиле окружающей могилу погребальной площадки под северной частью кресла расчищены остатки доски или бруса длиной не менее 190 см и шириной до 10–12 см с выходящими в одном месте из нее (или из-под нее) следами обломанных штифтов или стоек. По форме она напоминает часть длинного борта кузова повозки, но сохранность не позволяет говорить об этом определенно. Под вопросом и связь этих остатков с установленным над ними креслом.

Необычность находки для курганных культур ранней и средней бронзы Предкавказья и Причерноморья, тем не менее, вряд ли свидетельствует об ее уникальности. Поиск вероятных аналогий в погребальных комплексах ямной, новотиторовской и катакомбных культур позволяет наметить не менее десятка захоронений, при которых находились остатки подпрямоугольных конструкций меньших, чем кузова повозок, размеров. Сохранность и детальность фиксации в большинстве случаев оставляют желать лучшего. Интерпретации в отчетах и публикациях самые разные: деталь кузова повозки, кузов двуколки или колесницы ( Кореневский и др. , 2007. С. 41), ложе-паланкин ( Наглер, Антипина , 1988).

Назову наиболее выразительные примеры. Один из них – находки во впускном ямном погр. 2 из семиметрового кургана Сторожевая Могила, раскопанного у Днепропетровска еще в 1949 г. Останки взрослого человека помещены в яму с уступом, на котором с одной стороны были положены плашмя два разновеликих (?) дисковых колеса, а на противоположном, ближе к южному углу, находились необычные деревянные изделия в виде точеных стержней, один из которых имел два отверстия, и выгнутого бруска, напоминающего подлокотник, и при них какие-то прутья (рис. 3: 1 ). В публикациях они определены как детали кузова повозки ( Тереножкiн , 1951), однако размещение их на небольшом, похоже – подквадратном в плане (около 0,8 × 0,8 м), участке – и вертикальное положение одного из стержней позволяет предполагать, что и здесь речь идет не о кузове, а об изделии вроде сиденья-кресла.

В парном захоронении 10 второго-третьего этапов новотиторовской культуры из кургана 4 у хутора Пролетарский в Прикубанье на настиле у края могильной ямы были помещены не менее 6 колес – т. е. части двух повозок и лежавшая на некотором удалении от них прямоугольная решетчатая рама (рис. 3: 3 ) размером 80 × 85 см (раскопки А. В. Шевченко, см.: Урайкин , 1993). Зафиксирован один уровень скрепленных между собой плашек/планок, сходный с нижним

Рис. 3. Примеры необычных конструкций из погребений ямной, катакомбной и новотиторовской культур

1 – Сторожевая Могила, погр. 2 (точеные и фигурные детали, масштаб приблизительный); 2 – Большой Ипатовский курган, погр. 32; 3 – Пролетарский, курган 4, погр. 10

уровнем конструкции из Межкирпильского, что в принципе может объясняться и условиями сохранности, и погрешностями расчистки и фиксации. Замечу, что для работы с органическими тленами в курганах Прикубанья желательны и хорошая сохранность, и квалификация исследователя, при раскопках на Меж-кирпильском I могильнике нам просто повезло, что кресло оказалось целиком в толще центральной бровки и не было повреждено бульдозером в момент обнаружения могилы.

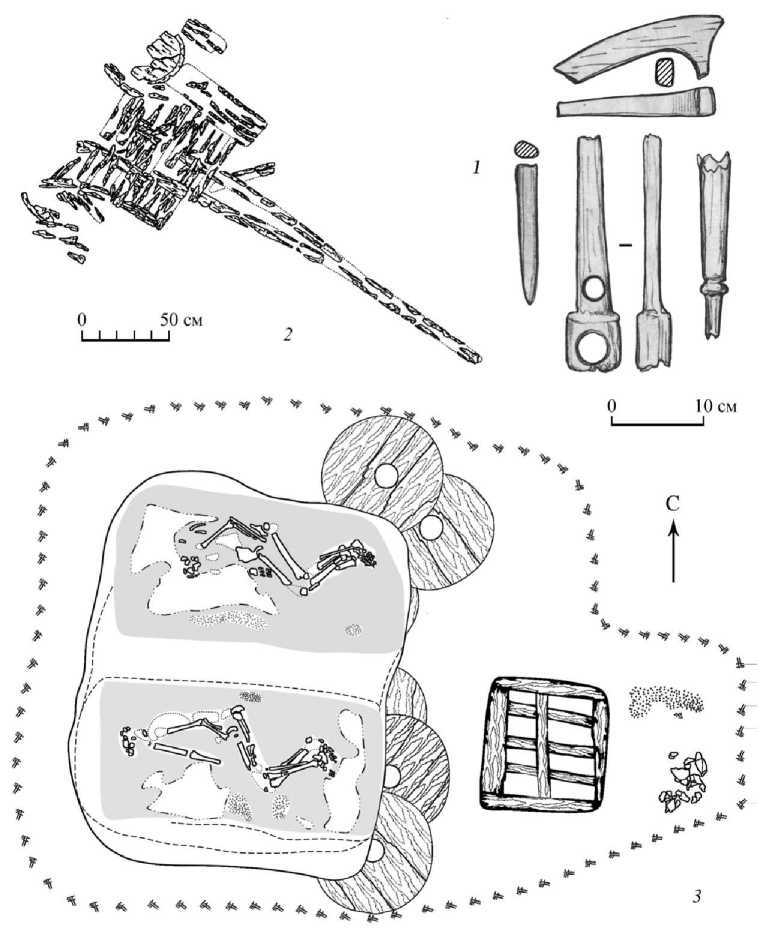

В камере раннекатакомбного погребения 17 кургана 1 (рис. 4: 1 ) у с. Бо-ровковка на Левобережье Днепра вместе с ложем-кузовом и четырьмя снятыми с осей колесами расчищена прямоугольная решетчатая конструкция «из брусьев, частично окрашенных алой краской», покрытая остатками истлевшего войлока и с подобием спинки из двух дугообразно изогнутых прутьев. Она имела вид «относительно плоской коробки, составленной из двух прямоугольных рам размерами: нижняя – 1,0 × 0,8 м, верхняя – 0,85 × 0,8 м, соединенных между собой по углам вертикальными короткими стойками» (рис. 4: 3, 4 ) ( Ковалева , 1999. С. 99–101. Рис. 1; 2). Предложенная И. Ф. Ковалевой интерпретация ее как поворотного устройства, соединяемого с мягким съемным кузовом, а всего вместе – как повозки неизвестного ранее типа выглядит неправдоподобной по ряду обстоятельств. Одни касаются инженерных характеристик – при зафиксированных габаритах эффективная работа поворотного устройства невозможна, колеса просто упираются ободом в раму кузова (рис. 4: 2 ). К тому же автор определяет как «лисицу» один из продольных брусьев в составе кузова, забывая, что лисица сама есть сложное поворотное устройство, появившееся значительно позднее. Главное же – то, что в Боровковке представлена не реальная повозка, а ее имитация, собранная уже внутри погребальной камеры, на что указывают размеры овального в сечении дромоса (0,9 × 0,7 м при длине в 1,45 м) и рамы кузова (2,3 × 1,55 м) (Там же. С. 98, 101). Трудно представить, чтобы при выполнении бесспорно важной обрядовой нормы, какой являлось сопровождение определенной категории умерших повозками, устроители обряда ограничились имитацией кузова из нескольких брусьев, связанных ремешками по углам, и сосредоточили основные усилия на детальном воспроизведении неважного с точки зрения обряда, но сложного конструктивного узла. Ясно, что речь идет об особом предмете с собственной обрядовой функцией, по форме, размерам и зафиксированным деталям аналогичном или близком межкирпильскому креслу-трону.

В камере западноманычского катакомбного погр. 32 Большого Ипатовско-го кургана находилась прямоугольная деревянная конструкция размером 0,70 × 0,67 м, составленная из продольных и поперечных планок шириной около 0,1 м (рис. 3: 2 ), однозначно интерпретированная в публикации как остатки двухколесной повозки – очевидного прообраза колесниц, получивших распространение в последующих культурах финала средней - начала поздней бронзы ( Кореневский и др. , 2007. С. 41, 110, 111). Такая определенность вряд ли оправдана. В составе конструкции отсутствуют какие-либо признаки оси. У выходящего из-под нее «дышла в виде рогатки» длиной до 2,5 м нет следов скрепления «рогов», что не исключает простого наложения двух разных досок одна на другую под некоторым, очень небольшим углом. Не прослежены и достоверные остатки колес – рядом с рамой, с одной стороны лучше, с другой хуже зафиксированы остатки

Рис. 4. Боровковка, курган 1, погребение 17

1 – план погребения; 2, 3 – реконструкция повозки (по: Ковалева, 1999); 4 – план верхнего и нижнего уровней сиденья-кресла деревянных деталей с дугообразным краем, но без признаков колесных втулок и отверстий для оси. Радиус скругления, если верить чертежу, составляет примерно 0,2–0,25 м, что недостаточно для колесного стандарта эпохи ранней–средней бронзы. Сам же факт присутствия гнутых или имеющих закругленный край деталей определенно отсылает к другим вероятным находкам сидений-«тронов».

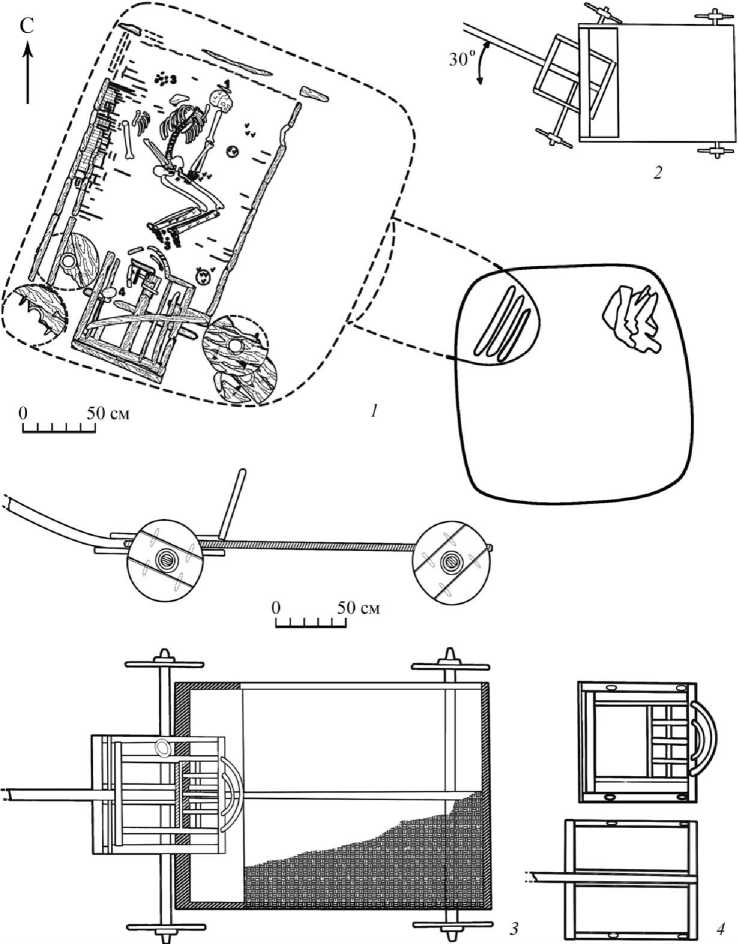

Особый интерес для рассматриваемой темы представляет деталь кузова одной из двух повозок, сопровождавших основное новотиторовское захоронение 150 кургана 1 могильника Останний в Прикубанье, обозначенная в известной и широко растиражированной реконструкции как «место возницы» ( Гей , 2000. С. 180, 181. Рис. 55). Она имела вид прямоугольной площадки размером 90 × 100 см с дном из параллельных прутьев, ограниченной по периметру (?) вертикальной балюстрадой, один из краев которой имел вид спинки из трех дугообразно изогнутых тонких планок (рис. 5). Необычность такого сооружения, возвышающегося над одной из торцевых сторон кузова, была очевидна уже при раскопках, отсюда и интуитивное определение его как «места возницы». Теперь, с появлением сравнительных материалов, оно требует уточнения. Здесь важны три момента. Сверху ее, как и кресло из Межкирпильского, покрывал сплошной слой плотного желтовато-белесого тлена «с фактурой кожи». Для вертикальных столбиков-штифтов балюстрады отмечались случаи несовпадения их по месту с находившимися ниже вертикальными штифтами, соединявшими верхний и нижний уровни самого кузова (Там же. С. 181), что, кстати, не было отражено в предложенной реконструкции. Главное же – отсутствие аналогий. За исключением комплекса из Боровковки бесспорных подобий «места возницы» нет на других повозках ранней и средней бронзы, притом что на данный момент имеется не менее 115 находок кузовов различной сохранности. Все это указывает на необходимость пересмотра трактовки конструкции целой повозки из Останнего и сделанной на ее основе реконструкции. По-видимому, тут представлена не просто необычно сложная, а обычная и типичная четырехколесная повозка и установленное на ее кузове сиденье-кресло. Несомненное сходство его с креслами Межкирпильского и Боровковки в свою очередь показывает, что кресла-«троны» могли использоваться как отдельно, так и установленными на кузове транспортного средства.

Таким образом, наиболее достоверные, хотя пока и единичные, находки кре-сел-«тронов» происходят из погребальных комплексов новотиторовской культуры с двумя повозками, а в сменяющих ее культурных образованиях эпохи средней бронзы из катакомбы с повозкой, в которой, по мысли автора, само погребальное сооружение также мыслится как еще одна повозка ( Гей , 1999).

Аналогии подобному обряду известны и на других территориях. Главная из них – замечательный курган Ананаури № 3 беденской культуры, раскопанный в Алазанской долине Грузии. В отличие от сравнительно скромных захоронений с повозками степных культур памятник имеет ярко выраженный элитный характер и свидетельствует о значительной социальной дифференциации в среде оставившего его населения. Курган высотой 12 и диаметром до 100 м возведен над основным и единственным захоронением. Погребальная камера размером 9 × 6,5 м представляла собой сложную столбовую конструкцию, помещенную в яму и перекрытую накатом из огромных бревен. В состав многочисленного

Передок (место возницы)

Платформа (основание кибитки)

Рис. 5. Могильник Останний, курган 1, погребение 150.

Новая версия реконструкции новотиторовской повозки

1 – план и виды повозки сбоку и спереди; 2 – реконструкция повозки и установленного на нее сиденья-кресла (выделено черным цветом)

и разнообразного сопровождающего инвентаря входили золотые предметы и украшения, бусы из янтаря и оникса. В погребальной камере обнаружены останки 7 человек, здесь же были установлены две тяжелые четырехколесные повозки ( Makharadze, Murvanidze , 2014; Makharadze , 2016; Махарадзе , 2019), а рядом правая сторона кресла-«трона» (рис. 6) сложной, если не сказать вычурной, формы ( Makharadze , 2016. Fig. 48. T. XXIX: 102 ). Исследователь совершенно справедливо сопоставляет находку двух повозок в Ананаури с соответствующими новотиторовскими комплексами ( Махарадзе , 2019. С. 260), что касается кресла-трона, то находка из Межкирпильского могильника появилась позднее.

Не столь очевидны, но все же заслуживают упоминания в этой связи и находки из «царского кладбища» Ура, где в сопряженных между собой, хотя, по заключению Л. Вулли, и совершенных с некоторым хронологическим промежутком, гробницах царя/правителя Абарги и царицы Шубад/Пуаби присутствовали и повозки, и остатки трона. На спуске в гробницу Абарги помещались две большие деревянные четырехколесные повозки, запряженные тремя быками каждая. По ободу дисковых колес просматривался серовато-белый круг от кожаного обода или шины ( Вулли , 1961. С. 64). Деталь интересная именно в плане сопоставления с новотиторовскими повозками из кубанских курганов ( Авилова, Гей , 2018. С. 41). Конструктивные особенности кузовов прослежены не были из-за плохой их сохранности, однако запряжка быками свидетельствует, что здесь представлены тяжелые повозки иного типа, чем сравнительно небольшие четырехколесные «колесницы», запряженные онаграми или ослами, изображенные на урском «штандарте» и явно безосновательно использованные А. Форе-стьером для известной графической реконструкции интерьера данной могилы. А при входе в гробницу царицы Пуаби находилась необычная конструкция в виде сиденья-кресла со спинкой и боковыми бортами, установленная на загнутых полозьях, названная тяжелыми санями, поскольку рядом располагались останки двух ослов и возниц-конюхов, а также сдвоенные серебряные кольца, использовавшиеся, судя по изображениям повозок, для пропускания вожжей. На неординарный, не только транспортный, характер всего устройства указывают богатые украшения самого сиденья-кресла в виде красно-синей инкрустации и находки неподалеку (?) серебряных головок львов, предположительно отнесенные к украшениями царского трона ( Вулли , 1961. С. 62).

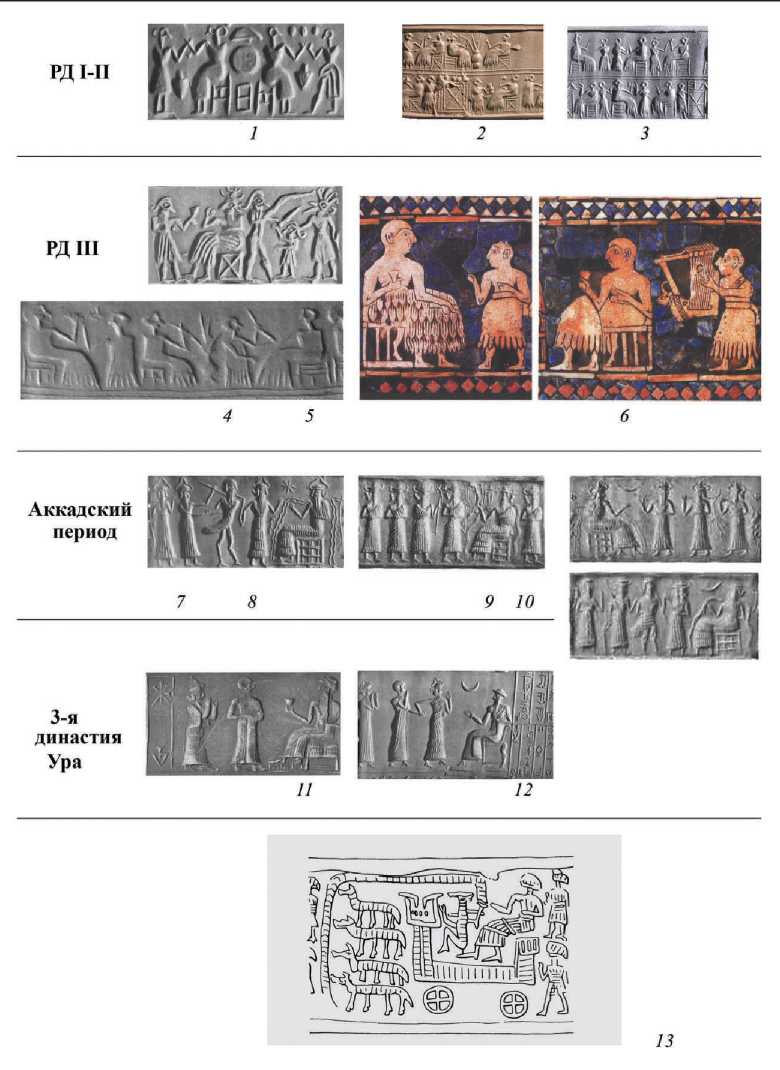

Для содержательной исторической интерпретации подобных материалов важны изобразительные и письменные памятники Ближневосточного региона. Основное внимание исследователей до сих пор привлекали преимущественно сцены с процессиями животных, фантастические животные с переплетшимися шеями, сцены терзания, т. н. сцены повседневной жизни, приношения к храму или алтарю в виде шествий-процессий или только вождя-жреца и помогающего ему ассистента ( Amiet , 1980; Brentjes , 1983). Меньшее внимание обращается на сцены «пира» или «приема», где главный персонаж как раз и восседает на та-бурете-кресле-троне. По недостатку информации не берусь судить о времени появления этого сюжета, однако широкое распространение его в глиптике, начиная с раннединастического (РД) периода, очевидно (рис. 7). Замечу, что этот сюжет, как, впрочем, и большинство упомянутых, используется на печатях и в дальнейшем – вплоть до железного века (РД–аккадский–старо-, средне-

Рис. 6. Ананаури, курган 3. Кресло-трон из погребения беденской культуры (по: Makharadze , 2016)

Рис. 7. Изображения сидений-тронов и кресел-тронов по ближневосточным материалам

1–5, 7–12 – оттиски месопотамских цилиндрических печатей разных периодов; 6 – изображения на урском «штандарте»; 13 – оттиск анатолийской цилиндрической печати и нововавилонские и ассирийские). На печатях раннединастических, аккадского и последующих периодов представлены изображения как божеств, так и знатных, возможно – обожествленных, персонажей, восседающих на креслах, в том числе и достаточно простых, напоминающих новотиторовские или катакомбный образцы.

Представленные на печатях сиденья разнообразны. Предваряя специальную их классификацию, можно выделить несколько видов. Простейший «табурет-клеть» из двух или трех горизонтальных уровней планок, соединенных вертикальными стойками. Форма широко распространенная, появляющаяся раньше других (?), но бытующая параллельно с более сложными и на протяжении II тыс. до н. э. Подобное сиденье является во множестве композиций принадлежностью и атрибутом Эа-Энки, божества вод и подземного мира (рис. 7: 7–10 ), причем не меняясь вплоть до очень позднего времени, когда получают распространение и остальные, значительно более сложные разновидности. Подобная устойчивость традиции служит определенным указанием на архаизм именно этой, простейшей, формы. И именно она более всего напоминает сиденье-«трон» на новотиторовской повозке из Останнего. Другой распространенный тип, появляющийся предположительно несколько позднее, но также бытующий очень долго, – «складной стульчик» с Х-образно соединенными ножками или распорками (рис. 7: 4 ). Настоящие кресла со спинкой и подлокотниками (сходные с экземпляром из Ананаури) появляются на печатях заметно позднее, вероятно – уже во время 3-й династии Ура или в последние века III тыс. до н. э.

Обращает на себя внимание серийность таких изображений на печатях, одновременное присутствие семи персонажей с «табуретами» на урском «штандарте», причем шесть из них в сцене пира развернуты лицами в сторону одного, вероятно, главного. По-видимому, и на «штандарте», и на некоторых печатях представлены не только божественные персонажи или верховные правители, но и главы неких более дробных образований более низкого уровня (по крайней мере – в III тыс.). Несмотря на то что все семеро пирующих на «штандарте» восседают на одинаковых сиденьях-«клетях», особенный, престижный характер такой мебели обозначен выразительной деталью – у каждого один из штифтов (или ножек) имеет вид ноги копытного, скорее всего – быка (рис. 7: 6 ). Точно такой вид имеет и одна из ножек настоящего кресла-трона на более поздней печати Ур-намму из Британского музея (рис. 7: 12 ). Интересны в этой связи и приводимые Е. В. Антоновой со ссылкой на Д. Поттса данные о структуре месопотамского импорта в РД периоде, согласно которым повозки и троны поступали в готовом виде из Элама ( Антонова , 1998. С. 129). Здесь множественное число касается обеих категорий, не только повозок, здесь же они опять оказываются вместе, в некоей условной связке.

Изображения повозок на месопотамских печатях достаточно редки. Тем интереснее приведенный у Б. Брентьеса оттиск анатолийской печати с изображением большой четырехколесной повозки с высоким сиденьем, имеющим явное сходство с описанным выше простейшим типом «табурета-клети» (рис. 7: 13 ). Неординарный статус восседающего на нем персонажа следует уже из простого сравнения с изображениями других окружающих его человеческих фигур.

Вероятно, что и в данном случае представлено не обычное сиденье, а именно трон, установленный на повозку, возможно, закрепленный на ней.

Особый культ трона, его обожествление и персонификация отмечены у хеттов ( Ардзинба , 2015. С. 210, 211, 313). Трон царя ассоциировался с особым божеством (женского рода?), причем отношения правителя с ним складывались по-разному, царь мог вступать в препирательства с троном, ссориться, мириться и т. д. Трону (предмету/божеству) приносились специальные жертвы (Там же. С. 72, 77). Царский трон или «трон царствования» путешествовал, перевозился на повозке вместе с хозяином во время регулярных объездов культовых центров и различных областей хеттской державы. Нет данных, имел ли своего покровителя или зависел от того же божественного персонажа соответствующий атрибут царицы («трон царицынствования»), но и он перевозился вслед за владелицей, причем маршруты царской четы могли быть разными. Сложные ассоциативные связи между властными функциями и их атрибутами и воплощениями отражены, например, в одной из вербальных обрядовых формул: «мне, царю, царствование-колесницу Бог-Престол из-за моря принес» ( Гамкрелидзе, Иванов , 1984. С. 726). Важная роль отводилась трону также в погребальном ритуале, именно на него помещались останки умершего царя. И в этом случае в архаических хеттских погребальных (царских) ритуалах отмечается органическая связь бога-престола, трона и колесных повозок, проявляющаяся в использовании при похоронах именно двух повозок, на одной из которых доставляется к месту кре-мации/захоронения тело покойника, а на другой его изображение, помещавшееся на золотой престол в специальной погребальной палатке (Там же). Особо отмечается, архаизм хеттских царских ритуалов, являющихся «наследием значительно более древнего периода развития хеттского общества, чем то, которое засвидетельствовано по клинописным текстам багазкëйских архивов» и сохранение в них черт социальной организации доклассового общества ( Ардзинба , 2015. С. 340).

В завершение – о датировке рассмотренных погребальных комплексов с двумя повозками и креслами-тронами. Для погребения 4/21 Межкирпильского I могильника по костям мелкого рогатого скота из жертвенника, находившегося в вы-киде из могильной ямы, получена радиокарбонная дата: 2877–2680 гг. СalВС (Poz-95890). При этом обозначенный почти двухсотлетний диапазон, вероятно, может быть несколько сужен, поскольку имеются даты еще для двух впускных могил данного кургана, судя по стратиграфии, отделенных от основной могилы небольшим промежутком времени. Впускное захоронение 15, совершенное по типично новотиторовскому обряду в скорченном полусидячем положении с разворотом туловища и ног вправо, датируется 2889–2701 гг. СalВС (Poz-95911). Для впускного вытянутого погребения 25, относящегося, как и основная могила, к ко-четовскому варианту новотиторовской культуры, получено две даты: по костям человека – 2862–2625 гг. СalВС, по костям мелкого рогатого скота – 2855–2582 гг. СalВС (Poz-95913 и Poz-95914 соответственно). Таким образом, наш комплекс по сумме определений достаточно точно датируется 29–28 вв. до н. э.

Основное погребение 150 кургана 1 могильника Останний с двумя повозками и установленным на одной из них особым сиденьем не имеет своей даты, но впущенное в этот же курган, а значит, более позднее также новотиторовское погребение 160 датировано интервалом 3334–2926 гг. СalВС (Le-2963). Приблизительно к этому же времени или к рубежу III–IV тыс. и первым векам III тыс. до н. э. могут быть отнесены и другие рассмотренные комплексы новотиторов-ской и раннекатакомбной культур.

Ананаурский курган № 3 также по радиокарбону, с большой степенью точности, поскольку датирование осуществлялось по серии проб, взятых из ряда последовательных годовых колец хорошо сохранившегося бревна, причем все образцы расположились последовательно без всякой инверсии, относится к первой половине 24 в. до н. э. (усредненная дата – 2370 ± 26 CalBC) ( Boaretto et al. , 2016). К Раннединастическому III периоду, или 25–24 вв. до н. э., принадлежат находки из некрополя Ура; к перв. пол. – середине II тыс. до н. э. – описания архаичных, как уже говорилось, хеттских ритуалов. Соответственно, на данный момент наиболее ранние свидетельства особых и, очевидно, престижных форм погребального обряда, подразумевающих использование двух повозок и особого сиденья-кресла-«трона», происходят из памятников степных скотоводческих культур северной части циркумпонтийского ареала. Думаю, что подобное наблюдение представляет интерес и для реконструкции социальных процессов в культурах бронзового века, и для выяснения путей проникновения групп носителей индоевропейских диалектов в Анатолийско-Месопотамский регион.

Таким образом, на основании приведенных материалов можно говорить о выделении принципиально новой категории сопровождающего инвентаря в погребениях нескольких культурных образований конца раннего и среднего этапов бронзового века Причерноморья и Предкавказья – предметов мебели, причем не простой, а выступающей в качестве определенного маркера престижа захороненных с нею людей. Что ориентирует на более внимательное отношение к органическим остаткам и более тщательную их фиксацию при будущих исследованиях.

Второй момент – выделение особой и, очевидно, также престижной формы погребального обряда с использованием двух повозок и особого сиденья-кре-сла-трона. Несмотря на небольшое пока число наблюдений, хронологическое соотношение известных по археологическим и письменным источникам проявлений и сообщений свидетельствует в пользу приоритета степных культур, зарождения данной традиции в их среде и дальнейшего распространения ее через Кавказ в Анатолию. Не исключено, что речь идет об еще одном свидетельстве индоиранской или протоиндо-арийской и протохеттской принадлежности, по крайней мере, части населения, представленного культурами раннего и среднего бронзового века Приазовско-Предкавказского региона.

Последнее существенно для определения социальных процессов в культурах бронзового века степной зоны, особенностей политогенеза в зоне ранних городских цивилизаций, а также достаточно определенно обозначает кавказские пути как вполне реальные для проникновения групп носителей индоевропейских диалектов в Анатолийско-Месопотамский регион. Возможность, очевидно недооцениваемая при этнолингвистических реконструкциях, где до сих пор предпочтение отдается балканским или среднеазиатским маршрутам.

Конечно, в этой части есть значительный элемент дискуссионности. В частности, в работе В. Ардзинбы многие ритуалы и церемониальные действия с тронами и повозками рассматриваются не как собственно хеттские, а связываются с хаттской традицией, так как при их совершении целый ряд вербальных формул произносился на хаттском языке. Не следует, однако, забывать, что он придает особое значение таким моментам, поскольку одним из подспудных лейтмотивов его построений является признание хаттского этноса и хаттского языка непосредственными прародителями абхазов и языка абхазского. Что, безусловно, требует дальнейшего изучения и специального разбора. В этой же связи остается только пожалеть, что специальная терминология, связанная с символами статуса/власти в индоевропейских языках, не рассматривалась в основополагающей работе В. В. Иванова и Т. В. Гамкрелидзе. Такое исследование было бы важным для раскрытия новых аспектов только намеченных выше проблем.

Список литературы Кресла-«троны» и повозки в культурах бронзового века циркумпонтийского ареала

- Авилова Л. И., Гей А. Н., 2018. Конструктивные особенности колесного транспорта Ирано-Месопотамского региона в III-I тыс. до н.э. // АЭАЕ. Т. 46 № 3. С. 41-48.

- Антонова Е. В., 1998. Месопотамия на пути к первым государствам. М.: Восточная литература. 222 с.

- Ардзинба В. Г., 2015. Ритуалы и мифы древней Анатолии // Ардзинба В. Г. Собрание трудов. Т. 1: Древняя Малая Азия: история и культура. М.: Ин-т востоковедения РАН; Сухум: Абхазский ин-т гуманитар. исслед. С. 48-364.

- Вулли Л., 1961. Ур халдеев. М.: Восточная литература. 255 с.

- Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс., 1984. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси: Тбилисский ун-т. 1328 с.

- Гей А. Н., 1999. О некоторых символических моментах погребальной обрядности степных скотоводов Предкавказья в эпоху бронзы // Погребальный обряд: Реконструкция и интерпретация древних идеологических представлений / Отв. ред. В. И. Гуляев и др. М: Восточная литература. С. 78-113.

- Гей А. Н., 2000. Новотиторовская культура. М.: Старый сад. 224 с.

- Гей А. Н., Клещенко А. А., Юнкин Д. А., 2018. Новая находка повозок новотиторовской культуры в Прикубанье // Кавказ в системе культурных свя-зей Евразии в древности и средневековье. XXX "Крупновские чтения" по археологии Северного Кавказа / Отв. ред. У. Ю. Кочкаров. Карачаевск: Карачаево-Черкесский гос. ун-т. С. 60-63.

- Ковалева И. Ф., 1999. О новом типе деревянных катакомбных повозок // Проблеми археологiï Поднiпров'я. Днiпропетровськ: Днiпропетровський державний унiверситет. С. 97-104.

- Кореневский С. Н., Белинский А. Б., Калмыков А. А., 2007. Большой Ипатовский курган на Ставрополье как археологический источник по эпохе бронзового века на степной границе Восточной Европы и Кавказа. М.: Наука. 227 с.

- Махарадзе З. Э., 2019. Погребения с повозками эпохи ранней бронзы Грузии. // Горы Кавказа и Месопотамская степь на заре бронзового века: сб. к 90-летию Р. М. Мунчаева / Ред. Х. А. Амирханов. М.: ИА РАН. С. 256-272.

- Наглер А. О., Антипина Е. Е., 1988. О хронологическом месте восьмеркообразных ям эпохи средней бронзы моздокской степи // Погребальный обряд древнего и средневекового населения Северного Кавказа / Отв. ред. Т. Б. Тургиев. Орджоникидзе: Северо-Осетинский гос. ун-т. С. 68-77.

- Тереножкiн О. I., 1951. Курган Сторожова Могила // Археологiя. Т. 5. С. 183-191.

- Урайкин С. В., 1993. Погребения эпохи бронзы из кургана в Степном Прикубанье // Музейный вестник / Краснодарский гос. ист.-археолог. музей-заповедник. Вып. 1. Краснодар. С. 10-23.

- Amiet P., 1980. La glyptiquemesopotamiennearchaique. Paris: Editions du Centre national de la recherche scientifique. 552 p.

- Boaretto E., Lev R., Regev L., 2016. Radiocarbon Dating of the Early-Bronze Age Burial Site "Kurgan-Ananauri No. 3", Georgia // Makharadze Z., Kalandadze N., Murvanidze B. Ananauri Big Kurgan 3. Tbilisi: Georgian National Museum. P. 284-291.

- Brentjes B., 1983. Alte Siegel-Kunst des Vorderen Orients. Leipzig: E. A. Seemann. 223 S.

- Makharadze Z., 2016. Ananauri №3 Big Kurgan // Makharadze Z., Kalandadze N., Murvanidze B. Ananauri Big Kurgan 3. Tbilisi: Georgian National Museum. P. 27-106.

- Makharadze Z., Murvanidze B., 2014. Ananauri № 3 big kurgan // Dziebani. No. 22. P. 50-68. (In Georgian.)