Кристалломорфология и химический состав золота ледниковой области развития россыпей территории Юкон (Канада)

Автор: Наумов В.А., Казымов К.П., Осовецкий Б.М.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 1 (9), 2010 года.

Бесплатный доступ

Приведено описание электронно-микроскопических фотографий золота россыпей территории Юкон, на основании чего выделены его морфологические типы. Описаны главные особенности золота этих типов. С помощью локального микрозондового анализа исследован химический состав золота и продуктов коры выветривания, присутствующих на поверхности золотин.

Юкон, россыпи, золото, растровый электронный микроскоп, микрозондовый анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/147200740

IDR: 147200740 | УДК: 548.3:549.283

Текст научной статьи Кристалломорфология и химический состав золота ледниковой области развития россыпей территории Юкон (Канада)

Исторически россыпедобывающие области Юкона разделяют на десять участков: Клондайк (Klondikе); Сикстимайл (Sixtymile-Klondikе); Фотимайл (Fortymile); Клиэ Крик (С1еаг Сгееk); Мусхорн Рэндж (Moosehorn Range); Стьюарт (Stewart River); Уайтхос Са-уф (Whitehorse South); Майо (Мауо); Доусон Рэйндж (Dawson Range); Ливингстон Крик (Livingston Creek). Каждая территория характеризуется особой геоморфологической обстановкой и историей осадконакопления, в которой существенную роль играет ледниковая деятельность. На территории Юкона установлены четыре крупные эпохи покровных оледенений, обусловленные продвижением ледников в направлении с юго-востока на северо-запад. Вместе с тем большая часть центральных областей избежала влияния ледниковых покровов. Так, исторически богатые россыпи Клондайка в центральной части Юкона никогда не подвергались оледенениям. Напротив, покровные ледники были особенно развиты в южных районах.

Несколько четвертичных оледенений были описаны на территории Юкона и разделяются на три этапа, обычно известных как до-рейд (Pre-Reid), рейд (Reid) и макконелл (МсCon-nell), в порядке от наиболее древнего к молодому.

Оледенение до-рейд, по мнению первых исследователей, являлось самым древним и привело к образованию обширного по территории ледяного покрова. С его размывом связано образование флювиогляциальных гравийных отложений, известных как «Клондайк Уош» (Klondike Wash), или «Клондайк Гра-вел» (Klondike Gravel). Покровы до-рейдового оледенения залегают на отложениях, которые известны на Юконе как русловой белый гравий (White Channel Gravel) и локализованы вдоль ручьев Ханкер (Hunker) и Бонанза (Bonanza).

Современные исследования показывают, что было четыре оледенения или более до эпохи Reid, но из-за сложности их расчленения и корреляции они часто объединяются в единый комплекс (Рге-Reid).

Ледниковые покровы Рге-Reid плохо изучены и трудно дешифрируются на аэрофотоснимках вследствие переработки гляциаль-

ными и флювиальными процессами, а также перекрытия их коллювиальными отложениями.

Оледенение Reid было менее обширным, чем ранние Рге-Reid оледенения, но более обширным, чем позднее оледенение McConnell. Россыпи на территориях Клондайк, Сорокомильная, Лосиный Крик, не затронутых ледником, залегают в тальвегах долин, аллювиальных конусах выноса, в гравелитовых отложениях оврагов и ущелий, а также на высоких террасах. Россыпи на территориях, затронутых оледенениями, залегают в переработанных и захороненных тальвегах, на террасах и в оврагах. Золотоносные отложения представлены тиллями (глинистые пестрые ледниковые образования с эрратическими валунами) и флювиогляциальными гравелитами а также гравелитами, которые накопились на ледниковых отложениях.

Из десяти золотоносных районов территории Юкон восемь (Майо, Ливингстон, Доусон Рэйндж и др.) находятся в области былого распространения горно-долинного оледенения. В начале прошлого века Р. Мак-Конелл высказал предположение, что некоторая часть золота ледниковых областей была отложена in situ из циркулирующих в толще растворов. В пользу этого предположения свидетельствуют находки галек и валунов в россыпи Сиксти-майл, на поверхности которых установлены тонкие пленки и неповрежденные дендриты золота (Патык-Кара, 2008).

Рис. 1 . Участок разработки аллювиально-флювиогляциальных отложений россыпи Lightning Creek

Нами изучено аллювиальное золото участка Майо в пределах долины современной реки Lightning Creek, унаследовавшей ледниковую палеодолину. Территория испытала несколько этапов ледниковой деятельности, начиная с оледенения Pre-Reid. Наличие рядом с участком выходов коренного золота в кварцевых жилах и рудных серебросодержащих объектов позволило основать на участке р. Lightning Creek добычу россыпного золота.

Участок разработки находится в зоне развития многолетнемерзлых пород. Отложения находятся в промерзшем состоянии. Ведется открытая разработка участка карьерным способом. Глубина карьера достигает 15 м. В разрезе выделяется несколько горизонтов отложений с разной степенью золотоносности. Нижний горизонт валунно-галечных отложений является наиболее золотоносным. Особенностями россыпи являются незначительный перенос золота от коренных источников, широкое развитие гляциальных процессов, оказавших существенное влияние на вещественный состав объекта.

Содержание и крупность золота в отложениях возрастают вниз по разрезу: от 130-320 мг/м3 в верхних горизонтах, до более грамма на кубический метр породы – в нижних. Валунно-галечный материал россыпи отрабатывают на дерокере с обогащением песков на шлюзе (добычной колоде) глубокого наполнения (рис. 1).

Работы были инициированы ведущим геологом геологического отдела администрации штата Юкон W.P. Le Barge., по приглашению которого в 2008 г. в Канаду выезжала полевая экспедиция геологического отдела ЕНИ во главе с директором ЕНИ ПГУ В.А.Наумовым. Во время экспедиции нами было выделено мелкое и тонкое золото из хвостов «отдувки» добычного участка, а также отобрано несколько проб, изученных по методике, принятой в Пермском университете.

Кристалломорфология и микроструктура поверхности золота исследовалась с использованием сканирующего электронного микроскопа JSM 6390LV (фирма «Jeol»). Была сфотографирована поверхность 10 золотин размерами от 0,1 до 1,0 мм при увеличениях от 56 до 1000 раз. Химический состав золотин определен микрозондовым методом с применением EDS-приставки (фирмы «Oxford In-struments»).

Морфология золота

Для оценки наиболее общих морфологических особенностей частиц золота использовались электронно-микроскопические микрофотографии с увеличением обычно не более 100 раз. С учетом морфологии и характера поверхности выделено четыре типа частиц золота.

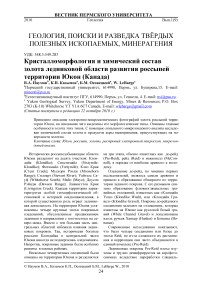

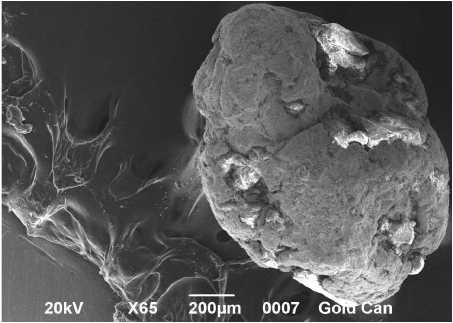

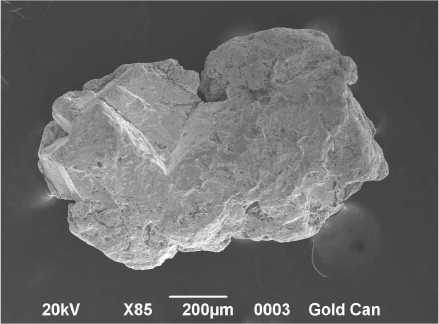

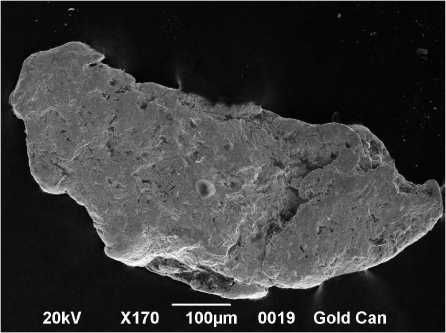

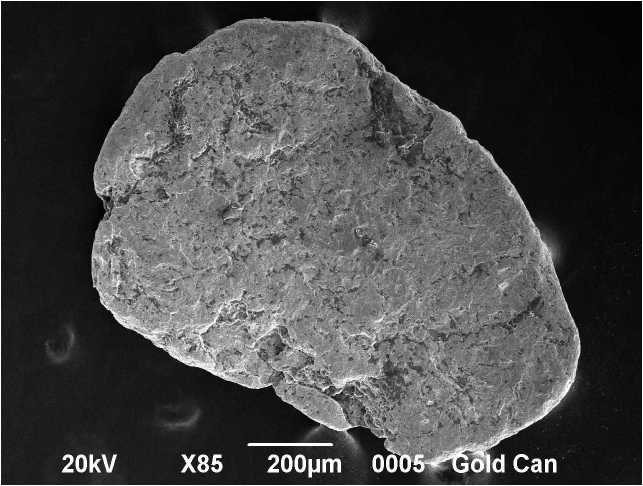

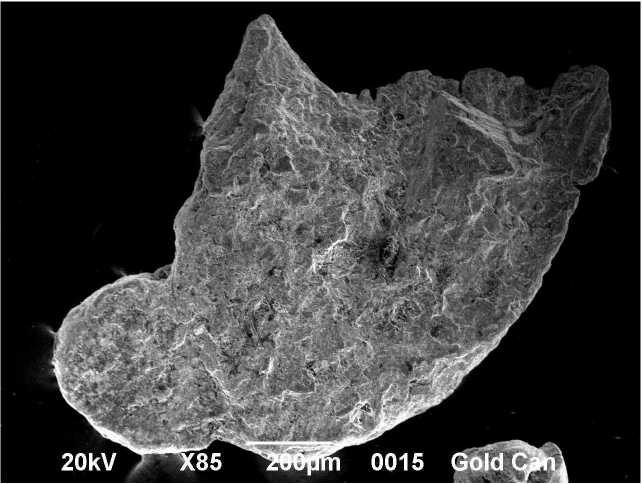

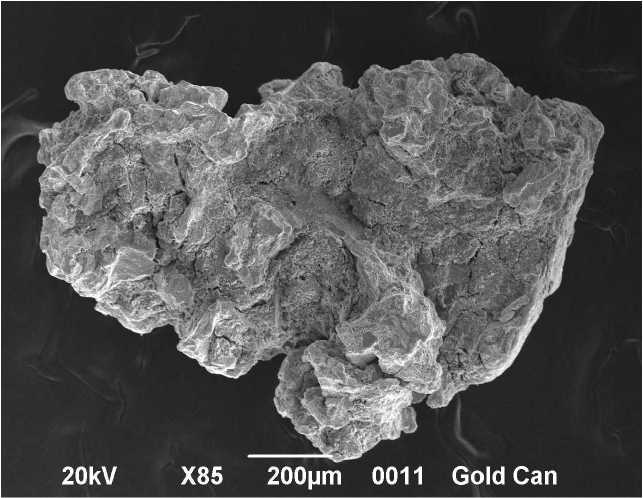

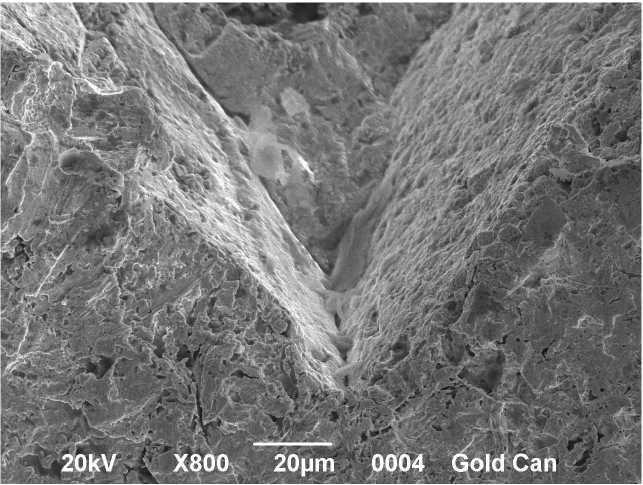

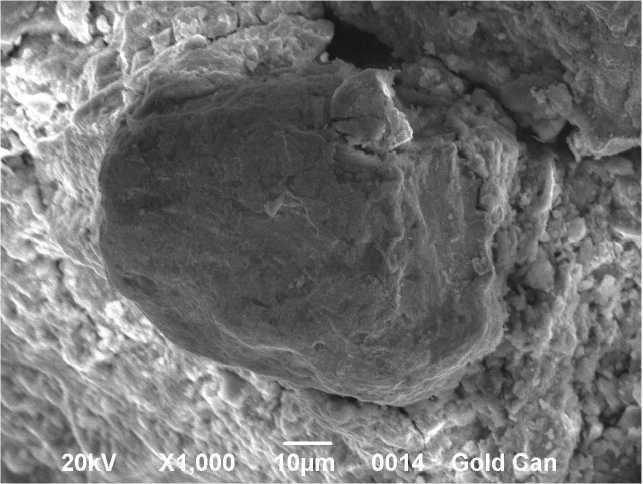

I тип – плотные массивные зёрна с округлыми краями, многочисленными включениями зёрен кварца и геометрически правильными репликами. Последние фиксируют места нахождения кристаллов кварца или золота последующих генераций (рис.2–4 ).

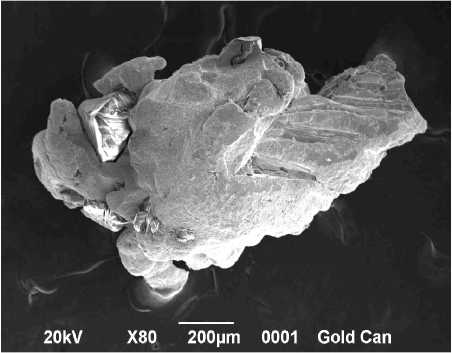

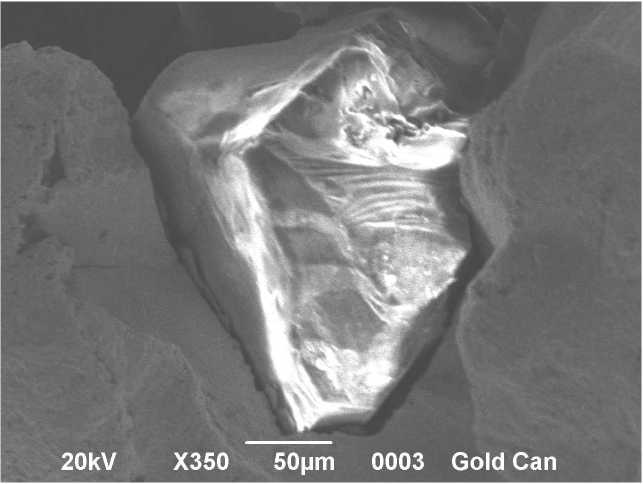

II тип – уплощенные (толстотаблитчатые, серповидные) зёрна плотного строения со следами переноса, «завальцованными» краями и включениями минералов в углублениях и трещинах (рис 5, 6).

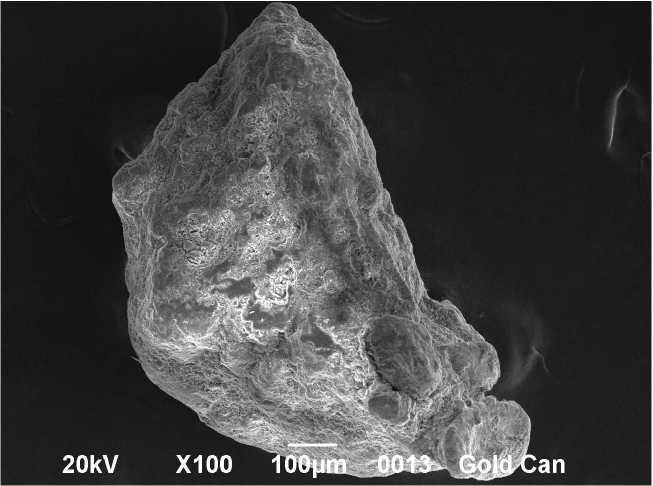

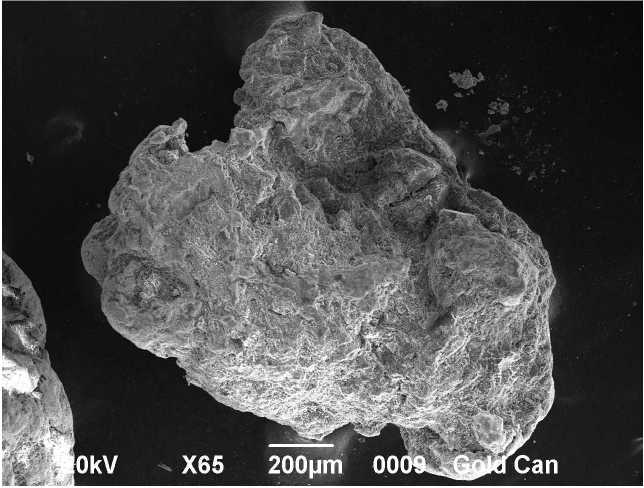

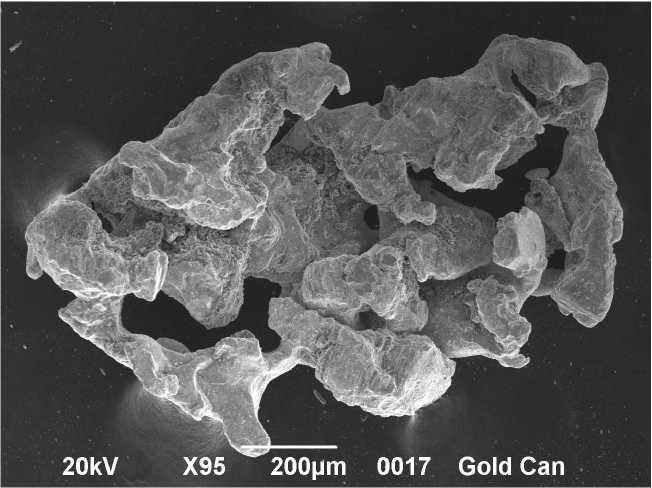

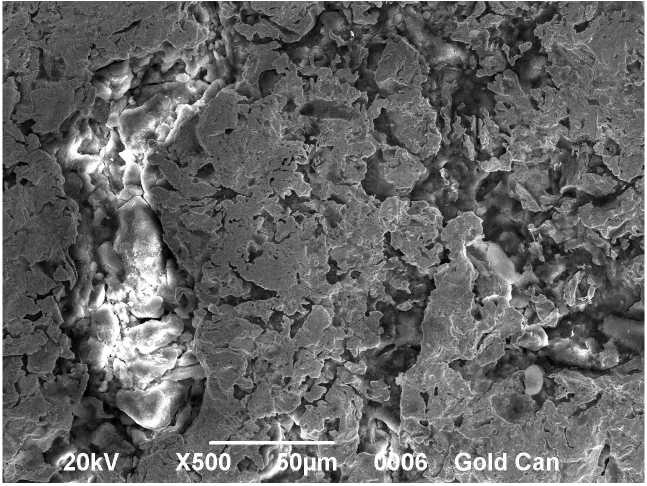

III тип – рыхлые пористые зёрна неправильной формы с угловатыми краями, со слабыми следами переноса.

Рис. 2. Комковатое зерно золота с включениями кварца (светлые)

Рис. 4. Массивное зерно с геометрически правильными репликами кристаллов золота последующих генераций

Рис. 3. Зерно сложной формы с включениями кварца

Рис. 5. Зерно серповидной формы

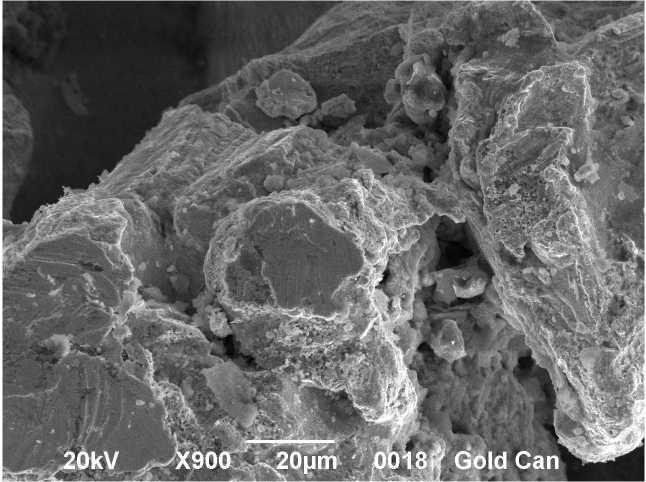

Предположительно зерна отличаются скрытой каркасной структурой, проявляющейся в виде остроугольных выступов над поверхностью (рис. 7-10).

IV тип - зёрна каркасного строения, представляющие собой сростки микрокристаллов золота размером 0,01-0,005 мм с сохранив- шимися во впадинах включениями других минералов (рис. 11).

Для данного типа золотин характерны значительный объем пустот, сложные внешние очертания, ажурная структура, различная форма слагающих их кристаллитов.

Рис. 6. Толстотаблитчатое зерно

Рис. 9. Зерно серповидной формы пористого строения

Рис. 7. Комковатое пористое зерно

Рис. 10. Зерно сложной формы пористого строения

Рис. 8. Зерно каркасного строения

Рис. 11 . Зерно каркасного строения

Микроскульптура поверхности золота иногда сохраняются другие минералы, находившиеся в первичном субстрате (рис. 15).

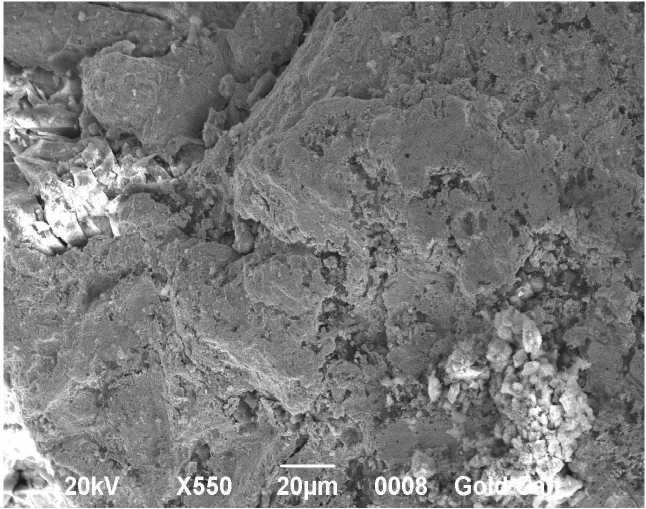

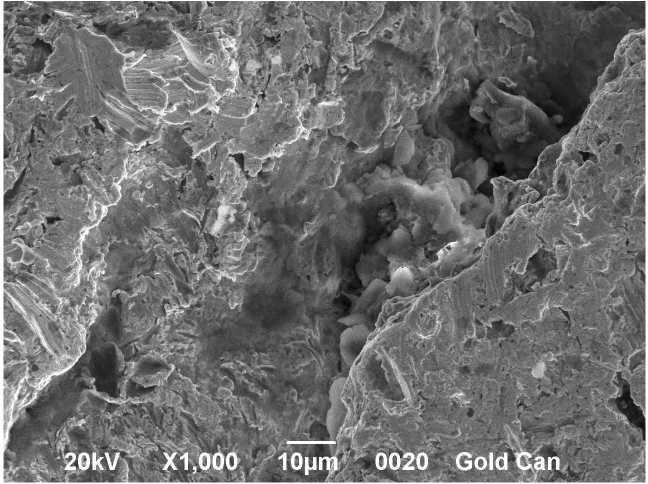

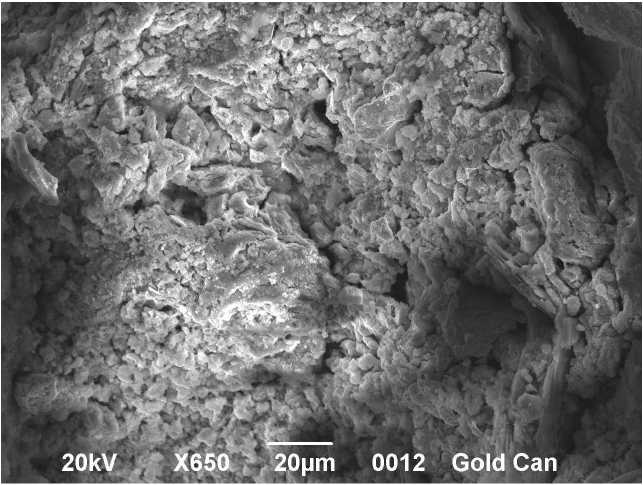

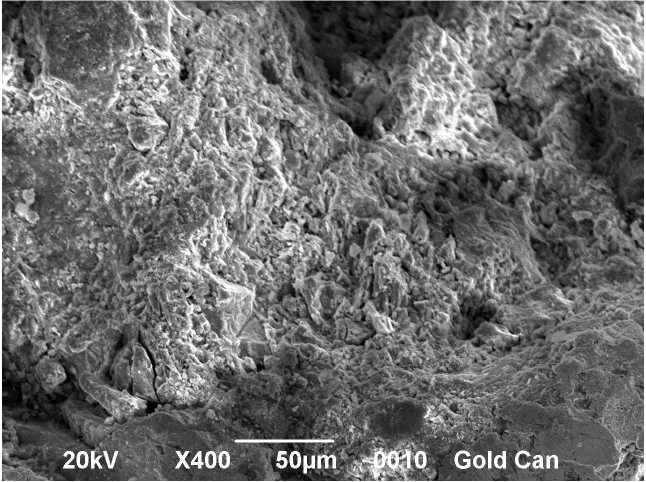

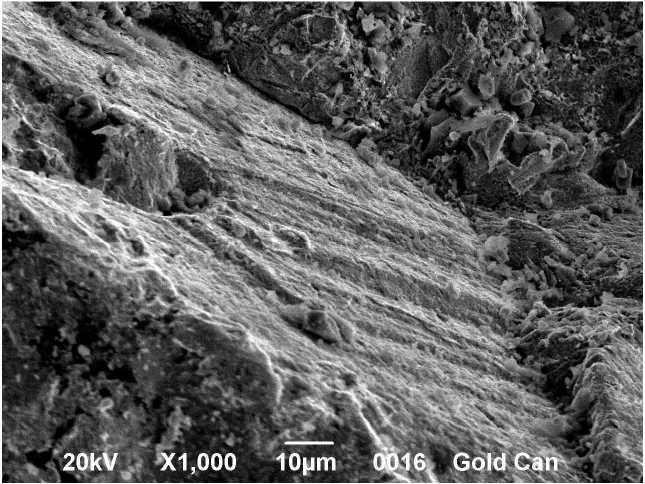

Микроскульптура поверхности золотин исследовалась по электрономикроскопическим снимкам с увеличением от 600 до 1000 раз. Анализ показал довольно существенное различие микроскульптуры поверхности золота для всех четырёх выделенных типов. Эти особенности позволяют выявить специфические черты россыпеобразо-вания, переработки золота в ледниковых условиях и критерии его преобразования в гипергенных условиях.

Рис. 12. Микрочешуйчатая поверхность наслоения с агрегатами гипергенных минералов (светлые)

Золото I типа характеризуется относительно гладкой поверхностью. Ее особенности проявляются в присутствии многочисленных тонкопластинчатых и микрочешуйчатых наклепок (рис. 12, 13). Подобный тип поверхности может возникать в результате формирования золота из пересыщенных золотосодержащих растворов на криогенном геохимическом барьере.

Рис. 13. Микрочешуйчатая поверхность наслоения на частице золота с каналами гипергенного травления и выщелачивания

Формирование золотых пленок на зернах минералов тяжелой и легкой фракции в отложениях White Chanel Gravel отмечали ранее разные исследователи (Патык-Кара, 2007). В развитие их представлений нами предложен механизм криогенного осаждения золота в ледниковых условиях. Он проявляется в форме «захвата» золотой матрицей зерен других минералов или путем заполнения золотом пустот в первичной матрице разнородного материала, где золото выступает в качестве цемента и выполняет межзерновое пространство.

На поверхности зёрен золота данного типа отмечаются налеты, примазки и агрегаты гипергенных минералов (рис. 12). Кроме того, отчётливо видны участки с мелкими каналами и кавернами гипергенного травления и выщелачивания (рис. 13).

Рис. 14. Включение кварца в золоте

Как отмечалось выше, данный тип золота характеризуется значительным количеством включений кварцевых зёрен, захваченных в процессе заполнения межзернового пространства. При этом обычно отчетливо прослеживается граница между зерном кварца и облекающей его массой золота (рис. 14).

Отпечатки (реплики) геометрически правильной формы в описываемом типе золота являются следами пребывания здесь кристаллов кварца, захваченных в процессе цементации первичного матрикса и впоследствии выпавших из золотины. В углублении реплик

Рис. 15 . Фрагмент участка золотины с углублением правильной формы и минералами первичного субстрата осадка

вичными кристаллами золота, цементирующей массой металла и первичными или гипергенными минералами (рис. 21).

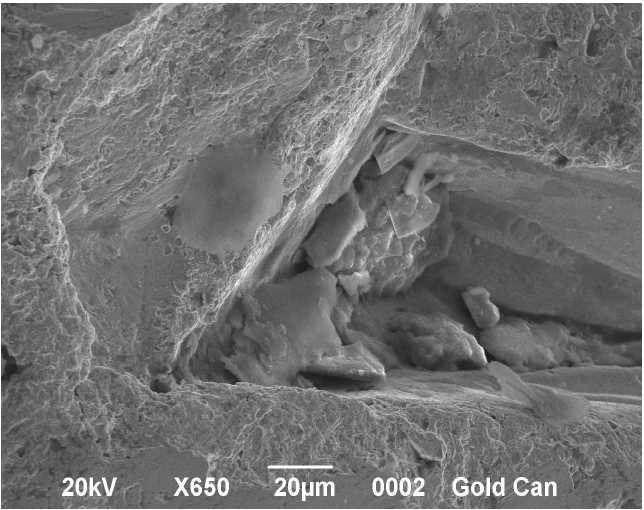

Рис. 16. Фрагмент поверхности золотины с микрочешуйчатыми наклепами

Золото II типа характеризуется неровной, шероховатой и ямчато-кавернозной поверхностью, местами покрытой мелкочешуйчатыми и тонколистоватыми наклепами. Последние возникают в результате расплющивания золотины при соударении её с обломками аллювия в процессе переноса в водной среде (рис. 16). В углублениях и трещинах сохранились первичные минералы, пространство между которыми цементировалось веществом золота (рис. 17).

Золото III типа отличается неровным, бугристым с западинами и выступами микрорельефом поверхности зёрен. Такая поверхность отражает неоднородную структуру золота. Выступающие участки на поверхности зерна - это кристаллы золота уплощённого, таблитчатого и искажённого октаэдрического облика (рис. 18). В углублениях микрорельефа наблюдается межзерновое пространство, заполненное микропористой, губчатой массой вторичного золота, цементирующего первичные минералы. Характерными деталями поверхности являются линейно вытянутые каналы травления и выщелачивания (рис. 19). Каналы являются индикаторами условий последующего преобразования золота и зонами осаждения гипергенных образований свинца, цинка, железа и др. Иногда межзерновое пространство выделяется характерной пористогубчатой структурой с многочисленными углублениями, трещинами и неровностями, включениями первичных минералов и без каких-либо заметных признаков переноса зерна в водном потоке (рис. 20).

На электронных микрофотографиях прослеживается отчетливая граница между пер -

Рис. 17. Фрагмент поверхности золотины с каналами, заполненными первичными минералами

Рис. 18. Выступающие над поверхностью первичные кристаллы золота

Рис. 19. Межзерновое пространство золотины с каналами травления

вой стадии из гидротермальных растворов формируются хорошо образованные кристаллы золота, а на второй (криолитогенной) -губчато-пористая масса вторичного золота, цементирующего первичные минералы среды и заполняющего межзерновое пространство и пустоты каркаса.

Золото IV типа обладает комбинированным типом поверхности, составленной из октаэдрических граней первичных кристалликов золота и разделяющих их углублений, зон смятия и вторичного золота. Поверхность отчетливо выраженных октаэдрических граней относительно гладкая.

Рис. 20. Фрагмент межзернового пространства пористо-губчатого строения

Наряду с ними наблюдаются менее ровные поверхности частиц золота с неясной кристаллографической огранкой. Межзерновое пространство имеет более грубую поверхность с реликтами первичных минералов криогенной среды минералообразования (рис. 22).

Рис. 22. Микроструктура поверхности золота с микрокристаллами золота и микропористой поверхностью минералов коры выветривания

Рис. 21 . Граница первичных кристаллов золота (светлая окраска) и межзернового пространства (тёмная окраска)

На гранях микрокристаллов золота заметны следы внешнего механического воздействия - царапины, борозды и т.п.

Золото данного типа представляет собой агрегат отдельных кристалликов размером обычно менее 50 мкм, оно не было перенесено на достаточно большое расстояние, в отличие от золота второго типа , и в основном сохраняет первичную гипогенную структуру. Вторичное золото заполняет пустоты между первичными кристаллами, но по объему его относительно немного.

Таким образом, золото третьего типа является примером, по крайней мере, двухстадийного минералообразования, в котором на пер-

Химический состав золота

Микрозондовым методом определялся химический состав первичных кристаллов благородного металла, цементирующей массы металла, включений различных минералов и примазок на зернах золота. Всего выполнено 22 анализа десяти вышеописанных частиц золота.

Химический состав золотин отличается большим разнообразием. Среди них присутствуют высокопробные разности, не содержащие или почти не содержащие примесей, серебристое золото (примесь Ag > 1 мас.%) и электрум (Ag > 15 мас.%) (табл. 1).

Из элементов-примесей наиболее характерны Cu и As, редко присутствуют Hg, Sb и Pb. Возможно, присутствие свинца и мышьяка обусловлено поверхностными пленками продуктов выветривания.

Следует отметить значительные вариации состава отдельных частей одной и той же зо- лотины, что свидетельствует об их гетерогенной природе. Так, зерно № 8 состоит из кристаллических выделений (см. рис. 22) резко различного химического состава, включая электрум.

Для зерен золота характерно присутствие многочисленных включений минералов, захваченных золотинами в процессе их роста, а также пленок и налетов продуктов выветривания. Наиболее характерны включения кварца. Продукты выветривания имеют разнообразный химический состав, который отражает их полиминеральный характер. Типичными компонентами в составе продуктов выветривания, судя по данным микрозондового анализа, являются халцедон, церуссит, гетит и сидерит, образующие сложные полимине-ральные смеси. В их составе присутствуют также различные силикаты, арсенаты, фосфаты и сульфаты (табл. 2).

Таблица 1. Химический состав частиц золота, мас. %

|

№ п/п |

Номер зерна |

Точка |

Au |

Ag |

Cu |

As |

Sb |

Hg |

Bi |

Pt |

Pb |

|

1 |

1 |

1 |

92,37 |

7,64 |

0 |

- |

- |

- |

- |

0 |

- |

|

2 |

“ |

2 |

90,69 |

8,63 |

0 |

0,66 |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

3 |

2 |

1 |

86,06 |

13,39 |

0 |

0,54 |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

4 |

“ |

2 |

90,65 |

7,62 |

1,10 |

0,62 |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

5 |

3 |

1 |

68,70 |

30,26 |

0 |

1,03 |

0 |

0 |

0 |

- |

- |

|

6 |

“ |

2 |

67,26 |

32,17 |

0,21 |

0,38 |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

7 |

4 |

1 |

90,12 |

8,00 |

1,40 |

0,49 |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

8 |

“ |

2 |

80,36 |

18,40 |

0,81 |

0,42 |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

9 |

5 |

1 |

93,82 |

5,37 |

0 |

0,80 |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

10 |

6 |

1 |

90,34 |

9,52 |

0 |

0,17 |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

11 |

“ |

2 |

55,93 |

44,07 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

12 |

“ |

3 |

84,91 |

14,88 |

0 |

0,21 |

0 |

- |

0 |

0 |

- |

|

13 |

7 |

1 |

98,10 |

0,49 |

0,47 |

0,11 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0,82 |

|

14 |

“ |

2 |

99,02 |

0,35 |

0,51 |

0,13 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

15 |

8 |

1 |

98,44 |

0 |

1,14 |

0,15 |

0,27 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

16 |

“ |

2 |

66,46 |

31,74 |

0 |

- |

0 |

0,91 |

0 |

0 |

0,88 |

|

17 |

“ |

3 |

78,34 |

21,49 |

0 |

0,17 |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

18 |

“ |

4 |

99,39 |

0,27 |

0,17 |

0,16 |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

19 |

9 |

1 |

100 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

20 |

“ |

2 |

99,80 |

0 |

0,20 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

21 |

10 |

1 |

99,60 |

0,25 |

0 |

0,15 |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

|

22 |

“ |

2 |

99,47 |

0,43 |

0 |

0,10 |

0 |

0 |

0 |

0 |

- |

Таблица 2. Химический состав продуктов выветривания на частицах золота, мас. %

|

Оксид |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

SO 3 |

- |

- |

1,57 |

- |

0 |

1,26 |

- |

- |

|

V 2 O 5 |

0 |

0,13 |

0 |

0 |

0,16 |

0 |

0 |

0 |

|

P 2 O 5 |

- |

- |

1,15 |

- |

- |

0,75 |

- |

- |

|

SiO 2 |

11,94 |

0,17 |

3,93 |

1,85 |

3,39 |

2,33 |

2,02 |

47,17 |

|

TiO 2 |

0 |

0 |

0,14 |

0 |

0 |

0,07 |

0,37 |

0,15 |

|

CO 2 |

- |

19,18 |

22,99 |

27,36 |

23,84 |

44,82 |

48,92 |

24,55 |

|

Al 2 O 3 |

- |

0,97 |

- |

- |

- |

9,26 |

- |

2,85 |

|

Cr 2 O 3 |

0 |

0 |

0 |

0,11 |

0,11 |

0 |

0 |

0,13 |

|

As2O3 |

3,15 |

0,08 |

3,51 |

2,56 |

3,63 |

0,82 |

3,02 |

0 |

|

FeO* |

79,04 |

76,89 |

63,15 |

58,67 |

44,83 |

31,05 |

27,54 |

4,54 |

|

MnO |

2,42 |

0 |

0,10 |

0 |

0 |

0,21 |

0 |

0 |

|

CaO |

- |

- |

0,30 |

- |

- |

- |

0,35 |

0,44 |

|

PbO |

- |

1,95 |

1,66 |

8,88 |

22,21 |

6,76 |

16,87 |

20,32 |

|

CoO |

0,47 |

0 |

0,20 |

0 |

0 |

0,13 |

0,15 |

0 |

|

NiO |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0,10 |

0 |

|

CuO |

0,71 |

0,46 |

0 |

0,34 |

0,31 |

0,18 |

0,25 |

0 |

|

ZnO |

- |

- |

- |

- |

0,41 |

- |

- |

- |

|

Сумма |

97,73 |

99,83 |

98,70 |

99,77 |

98,89 |

97,64 |

99,59 |

100,15 |

Примечания: 1 – кремнисто-железистый продукт, 2-3 – сидерит, 4-7 – сидерит-церусситовый, 8 – церуссит-халцедоновый агрегат .

Химический состав продуктов выветривания на частицах золота и состав минералов-включений свидетельствует о первичном минеральном составе коренных пород – источников золота и особенностях геохимической среды зоны криолитосферы. Вероятно, глав- ными минералами в гидротермальных жилах были кварц и пирит, а из рудных минералов -галенит. В небольшом количестве в них могли присутствовать халькопирит, блеклые руды, сфалерит и другие сульфиды.

Список литературы Кристалломорфология и химический состав золота ледниковой области развития россыпей территории Юкон (Канада)

- Наумов В.А. Строение и вещественный состав техногенных осадков шламохранилищ Верхнекамского месторождения солей//Горный журнал. Известия вузов. 2009. №4. С. 46-54.

- Патык-Кара Н.Г. Минерагения россыпей: типы россыпных провинций/ИГЕМ РАН. М., 2008. 528 с.

- Шило Н.А. Учение о россыпях. Теория россыпеобразующих рудных формаций и россыпей. Владивосток: Дальнаука, 2002. 576 с.

- LeBarge W., Naumov V.A. et al. New results on the stratigraphy and placer gold potential of central Yukon//Yukon Exploration and Geolgy. 2008. P. 1-13.