Критерии оценки сформированности инновационной среды вуза

Автор: Иванова М.К.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 3 (22), 2016 года.

Бесплатный доступ

Очевидно, что необходимым условием, для того чтобы успешно сформировать инновационную экономику в стране, является соответствие отношений основных участников инновационного развития страны принципам тройной спирали [4, c. 2]. Модель тройной спирали адекватно определяет и измеряет взаимоотношения участников инновационной системы, а именно государства, бизнеса и высших учебных заведений (далее - вузов). Не существует ни одного примера в мире, где бы задачи по созданию национальной инновационной экономики эффективно выполнялись вне принципов тройной спирали, и при этом, где вузы находились бы не в центре этих событий. Логика опоры на вузы проста - они влияют на уровень развития инновационной экономики страны, при наличии сформированной инновационной среды внутри вуза. Данная статья как раз направлена на изучение критериев определения сформированности инновационной среды в вузе.

Инновационная экономика страны, принцип тройной спирали, инновационная среда вуза, критерии оценки сформированности инновационной среды в вузе

Короткий адрес: https://sciup.org/140118750

IDR: 140118750

Текст научной статьи Критерии оценки сформированности инновационной среды вуза

Несмотря на то, что в 2008 году с установлением Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [1] произошел «бум» развития темы «Инновации», до сих пор происходит путаница понятий «инновационно-образовательная среда вуза» и «инновационная среда вуза».

Инновационно-образовательная среда вуза – это образовательное пространство учебного заведения, объединенное корпоративной культурой, комплексно воздействующее на развитие личности, способствующее педагогическому творчеству, формированию нетрадиционного мышления у студентов. Целью создания инновационно-образовательной среды вуза является преобразование содержания образования, преобразование организационно-технологических основ образовательного процесса, условий его осуществления, направленных на повышения качественного образования, обеспечение всестороннего личностного и профессионального развития обучаемых [6].

В то время как создание инновационной среды вуза направлено на регулирование механизмов создания и коммерциализации инновационных разработок вуза [9].

Учитывая разность понятий, для определения условий готовности вуза к формированию инновационной среды, проанализируем существующие теоретические и методологические подходы к формированию инновационной среды вуза, главный акцент которых «лежит» в плоскости механизмов создания и коммерциализации инновационных разработок вуза:

-

1. подход Кортова С.В.;

В подходе к формированию инновационной среды вуза Кортова С.В.

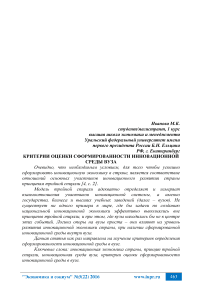

инновационная среда вуза рассматривается, как совокупность показателей научно-исследовательской деятельности вуза, отражающих ресурсное обеспечение инновационной деятельности (далее – ИД) вуза; генерацию знаний, информации и объектов интеллектуальной собственности (далее – ОИС); управление И Д вуза; результативность ИД вуза (рис унок 1) [8].

Группа показателей «УПРАВЛЕНИЕ ИД»

Стратегия Оргструктура Менеджмент

щ

Продукты

Элементы системы

Знания

ш

Услуги ш I

Лицензии

Актив ы

Эффекты

5 7

К О в

М атериально-техничес кие ресурсы О - 6, Р - 2

Малый инновационный бизнес на базе вуза

Технологии

О -1, Р -О

Инновационноактивные подразделения вуза, Р-1

структура

Рисунок 1 – Инновационная среда вуза. Кортов С.В. [8] подход Шаровой О.О.;

Информация

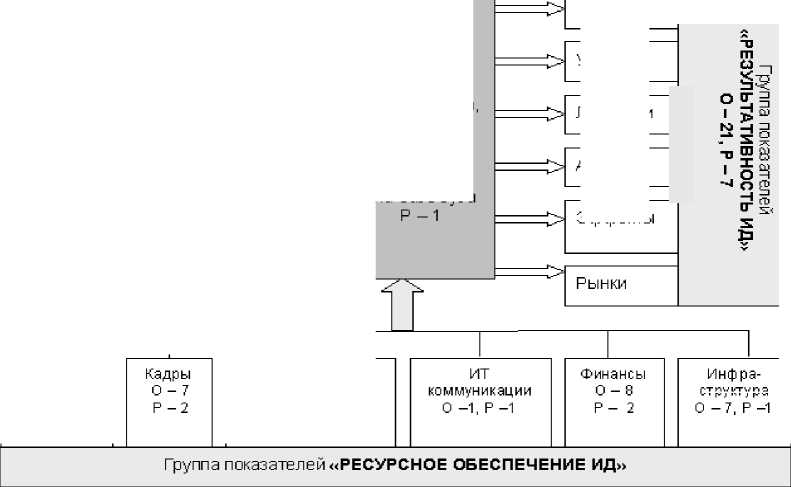

В подходе Шаровой О.О. инновационная среда вуза определена как часть инновационной среды экономики, включающей организационно- управленческие, социально-экономические технологические, правовые отношения вуза с предприятиями, организациями и физическими лицами по созданию и коммерциализации инновационных товаров и услуг (рисунок 2).

Технологическая сфера

Социально-экономическая сфера

Политическая сфера

Инновационная среда вуза

Предпринимательский сектор

Предприятия и организации

Сектор высшего образования

Рынок инноваций Рынок инвестиций Инновационная инфраструктура

ВУЗ

Исследования и разработки

Государственный сектор

Некоммерческий сектор

Рынок

Рисунок 2 – Инновационная среда вуза в составе инновационной среды экономике в целом [5, с. 9]

По подходу Шаровой О.О. инновационная среда вуза характеризует функции, связи, взаимодействия с организациями других секторов экономики, обеспечивает инновационную деятельность в части коммерциализации исследований и разработок.

Шарова О.О. предполагает, что в целях развития инновационной среды вуза необходимо осуществлять управление процессами проведения исследований и разработок, а также обеспечивать реализацию следующих функций:

-

- интеграция инновационной, инвестиционной, научной, научнотехнической деятельности с целью обеспечения практического использования результатов исследований и разработок;

-

- организация взаимодействия с российскими и зарубежными предприятиями и организациями по вопросам проведения исследований и разработок, коммерциализации полученных результатов [5, с. 9].

-

3. подход Завьяловой Е.К., Цыбовой В.С., Яхонтовой Е.С.;

В своем подходе Завьялова Е.К., Цыбова В.С., Яхонтова Е.С. рассматривали инновационную среду предприятий, в том числе инновационную среду предприятий, которые входят в состав социальной инфраструктуры, к которым можно отнести и высшие учебные заведения.

Под инновационной средой Завьялова Е.К., Цыбова В.С., Яхонтова Е.С. понимают такую среду, в которой при наличии необходимых ресурсов для осуществления инновационной деятельности применяются мотивационных схемы для активизации инновационной деятельности кадров.

При этом ученые выделяют следующие виды мотивации:

-

- оценка персонала (введение показателей инновационности в состав ключевых показателей эффективности (далее – KPI) вуза, введение показателей инновационности в состав моделей компетенций по которым оцениваются руководители и специалисты;

-

- традиционные методы обучения (стажировки, лекции, тренинги);

-

- современные методы обучения (консультирование экспертами, профессиональные конференции и другие мероприятия по обмену идеями и опытом, обратная связь от коллег);

-

- нематериальное стимулирование (признание таланта, профессиональный рост, особые условия работы, руководство над проектами, особое внимание со стороны руководства, повышение статуса в коллективе, информирование о заслугах в СМИ предприятия);

-

- материальное стимулирование (финансовое стимулирование, материально-техническая помощь, приоритетность в финансировании проектов, финансирование обучения, оплата доступа к современным источникам информации) [7, с. 17].

-

4. подход Иващенко Н.П., Энговатовой А.А.

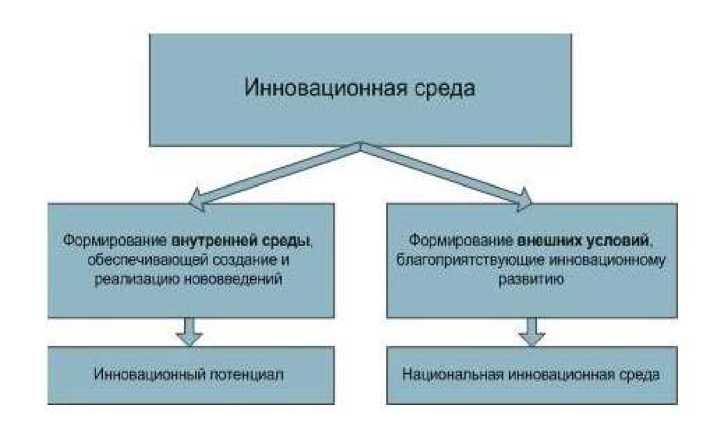

В подходе Иващенко Н.П., Энговатовой А.А. инновационная среда вуза определена как совокупность внешних условий, благоприятствующих инновационному развитию, к которым можно отнести совокупность институтов и организаций в структуре национальных инновационных систем, и внутренней среды – инновационного потенциала, способного генерировать идеи и осуществлять процесс их коммерциализации (рисунок 3).

Рисунок 3 – Формирование инновационной среды вуза [3, с. 5]

Важнейшим условием создания и реализации нововведений (бизнес-идей, инновационных проектов) является наличие у субъектов инновационной деятельности необходимого инновационного потенциала, который характеризуется как совокупность различных ресурсов, включая:

-

- интеллектуальные ресурсы (технологическая документация, патенты, лицензии, бизнес-планы по освоению новшеств, инновационная программа предприятия);

-

- материальные ресурсы (современное технологическое и информационное оборудование, ресурс площадей для инновационной деятельности);

-

- финансовые ресурсы (собственные, инвестиционные финансовые ресурсы, гранты);

-

- кадровые ресурсы (лидер-новатор; персонал, заинтересованный в инновациях; партнерские и личные связи сотрудников с научноисследовательскими институтами и вузами, опыт проведения научноисследовательских работ и конструкторских разработок, опыт управления проектами);

-

- инфраструктурные ресурсы (собственные подразделения научно -исследовательских и конструкторских работ, отдел маркетинга инновационной продукции, патентно-правовой отдел, информационный отдел).

Вместе с тем, понятие потенциала (в том числе и инновационного) не может быть сведено лишь к материальной составляющей, в данном случае – к совокупности ресурсов. Говоря об инновационном потенциале, следует иметь в виду и наличие возможностей для их эффективного использования. Эти возможности связаны, прежде всего, с формированием соответствующей инновационной атмосферы, которая, в свою очередь, во многом зависит от внешней среды, благоприятствующей или противодействующей достижению инновационной цели.

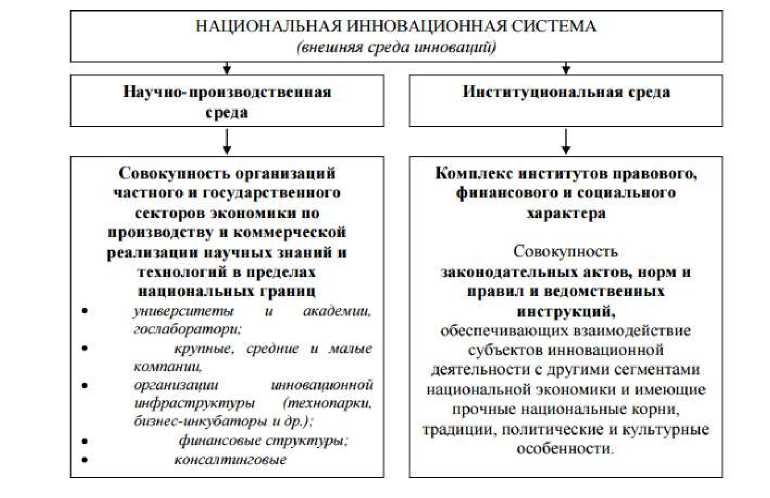

Однако наличие инновационного потенциала (как внутренней среды инноваций) является необходимым, но недостаточным условием для эффективной коммерциализации результатов научно-технической деятельности и реализации инновационных стратегий. Для эффективного функционирования всех звеньев инновационного процесса и осуществления процесса коммерциализации научных разработок необходимо создание адекватных внешних условий (инновационной атмосферы). Факторы внешней среды связаны с созданием новых и трансформацией действующих институциональных структур, содействующих развитию инновационной экономики каждой страны. Их совокупность представляет собой национальную инновационную систему (далее - НИС).

НИС - это совокупность взаимосвязанных организаций (структур), занятых производством и коммерческой реализацией научных знаний и технологий в пределах национальных границ - мелкие и крупные компании, университеты, государственные лаборатории, технопарки и инкубаторы. Их взаимодействие обеспечивается комплексом институтов правового, финансового и социального характера, имеющих прочные национальные корни, традиции, политические и культурные особенности (рисунок 4) [3, с. 7].

Рисунок 4 – Структура НИС [3, с. 7]

Очевидно, что исследователи рассматривали инновационную среду вуза исходя из своих профессиональных интересов, соответственно каждый из подходов отличается своей структурой и компонентами инновационной среды вуза. При этом, учитывая то, что инновационная деятельность предполагает выполнение комплекса научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий и решение ряда сложных задач, необходимо отметить общий недостаток вышеперечисленных подходов к формированию инновационной среды вуза, а именно то, что в данных подходах административно-управленческий и профессорско-преподавательский состав вуза учитывается как ресурс, который требуется мотивировать для осуществления инновационной деятельности. Следовательно, необходимо выявить работают ли мотивационные схемы, когда речь идет об инновационной деятельности.

Для этого был проведен традиционный анализ научных источников и исследований, описывающих пределы действия мотивации: по итогам исследования университета Чикаго и Массачусетского технологического института было выявлено, что качество выполняемой работы пропорционально эффективности мотивационных схем, пока речь идет о простых, линейных заданиях. Когда задание становиться более сложным, мотивационные схемы перестают действовать и движущей силой становится потребность [10].

Следовательно, так как инновационная деятельность предполагает выполнение комплекса мероприятий и решение сложных задач, мотивационные схемы не будут способствовать инновационной активности кадров вуза, при этом движущей силой при осуществлении инновационной деятельности будет являться потребность в ней.

После анализа теоретических и методологических подходов к формированию инновационной среды вуза перейдем к разработке собственного подхода к формированию инновационной среды вуза.

За основу подхода был принят подход Иващенко Н.П., Энговатовой А.А. [24, c. 5], так как в данном подходе структура инновационной среды вуза представлена наиболее полно, учитывает все особенности процессов разработки и коммерциализации инновационных продуктов вуза и, соответственно, способна удовлетворить все требования, предоставляемые к инновационной среде вуза в «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» [2].

Не соглашаясь с подходом Иващенко Н.П., Энговатовой А.А., характеризующим административно-управленческий и профессорско-преподавательский состав вуза только как ресурс, который требуется мотивировать для осуществления инновационной деятельности, и выяснив при помощи традиционного анализа вторичной информации, что мотивационные схемы далеко не всегда работают при осуществлении инновационной деятельности, был внесен корректив в данный подход, рассмотрев административно-управленческий и профессорско-преподавательский состав вуза как субъект, обладающий потребностью в инновационной деятельности (таблица 1).

Таблица 1 – Критерии оценки сформированности инновационной среды в вузе (собственный подход к формированию инновационной среды вуза)20

|

Инновационная среда вуза |

|||

|

Внутренняя среда, обеспечивающая создание и реализацию инноваций |

Внешние условия, благоприятствующие инновационному развитию |

||

|

Инновационный потенциал вуза |

Административно -управленческий и профессорско-преподавательски й состав вуза, имеющий потребность в инновационной |

Национальная инновационная система |

|

|

Совокупность ресурсов |

Научно-производственная среда |

Институциональная среда |

|

-

20 Составлено автором по: [3,10].

|

Интеллектуальные ресурсы (технологическая документация, патенты, лицензии, бизнес-планы по освоению новшеств, инновационная программа предприятия). Материальные ресурсы (современное технологическое и информационное оборудование, ресурс площадей). Финансовые ресурсы (собственные, инвестиционные финансовые ресурсы, гранты). Инфраструктурные ресурсы (собственные подразделения НИОКР, отдел маркетинга новой продукции, патентноправовой отдел, информационный отдел). |

деятельности |

Совокупность организаций частного и государственно го секторов экономики по производству и коммерческой реализацией научных знаний и технологий в пределах национальных границ |

Комплекс институтов правового, финансового и социального характера (совокупность законодательных актов, норм, правил и ведомственных инструкций, обеспечивающих взаимодействие субъектов инновационной деятельности с другими сегментами национальной экономики) |

При этом определяем, что инновационная среда вуза сформирована, если одновременно выполняются следующие условия:

-

1. вуз обладает всеми необходимыми ресурсами, требующимися для формирования инновационной среды, при этом состояние ресурсов должно быть оценено респондентами как: среднее состояние, требует ограниченных изменений; хорошее состояние, не требует изменений –

-

2. большинство респондентов профессорско-преподавательского и административно-управленческого состав вуза обладает потребностью в инновационной деятельности, независимо от ее уровня развития;

-

3. в вузе настроены механизмы координации деятельности с научно-производственной внешней средой по производству и коммерциализации научных знаний и технологий в пределах национальных границ;

-

4. внешняя институциональная среда регулирует инновационную деятельность вуза посредством законов, подзаконных нормативных актов и нормативных актов программного и декларированного характера.

сильная сторона; очень хорошее состояние, полностью удовлетворяющее инновационным требованиям общества;

Список литературы Критерии оценки сформированности инновационной среды вуза

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (Утверждена распоряжением Правительства РФ 17 ноября 2008 г. № 1662-р).

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года № 2227-р).

- Иващенко Н.П. Вузовские малые инновационные предприятия в формирующейся научно-образовательной и инновационной среде России/Н.П. Иващенко, А.А. Энговатова. М., 2010. С. 12.

- Уваров А.Ф. Тройная спираль. Университеты -предприятия -государство. Инновации в действии/А.Ф. Уваров. М., 2010. С. 45.

- Шарова О.О. Формирования механизма развития инновационной среды вуза/Шарова О.О. Уфа, 2012. С. 25.

- Вьюгина С.В. Инновационная образовательная среда технического вуза и его роль в развитии интеллектуального потенциала студента/С.В. Вьюгина//Труды международного симпозиума «Надежность и качество». 2010. №1. С. 48.

- Завьялова Е.К. Взаимосвязь управления человеческими ресурсами и инновационной активности российских компаний/Е.К. Завьялова, В.С. Цыбова, Е.С. Яхонтова//Российский журнал менеджмента. 2014. №3. С. 31.

- Кортов С.В. Инновационный потенциал и инновационная активность вузов УрФО//Университетское управление. 2010. №1. С. 29.

- Открытый экспертно-аналитический отчет о ходе реализации «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года». http://www.rusventure.ru/ru/programm/analytics/docs/Report_2_RU.pdf (дата обращения: 15.02.2016).

- T&P: Механизмы мотивации. URL: http://theoryandpractice.ru/posts/6608-mekhanizmy-motivatsii-pochemu-metod-knuta-i-pryanika-bolshe-ne-rabotaet (дата обращения: 15.02.2016).