Критерии прогноза биоэлектрических процессов сердца человека при разной степени острой гипоксии

Автор: Бочаров Михаил Иванович, Шилов Александр Сергеевич

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 4, 2021 года.

Бесплатный доступ

Несмотря на имеющиеся многочисленные сведения о деятельности сердца при острой нормобарической гипоксии (ОНГ), данные о ведущих компонентах ЭКГ и критериях прогнозирования их отклонений при разной степени ОНГ и в зависимости от ее длительности отсутствуют. Цель работы - определить ведущие компоненты ЭКГ и зависимости их отклонений от исходных величин при разных степенях острой нормобарической гипоксии и в зависимости от её длительности у здорового человека. Материалы и методы. С помощью ЭКГ (7 параметров) и оксигемометрии определены сдвиги их показателей у мужчин (18-26 лет) двух групп при легкой (14,5 % О2, ni=30) и средней (12,3 % О2, n2=29) ОНГ в течение 20 мин. Материал обработан с помощью программного пакета Statistica 10.0. Определяли нормальность распределения, применяли факторный анализ, корреляцию, регрессию. Результаты. При всех степенях ОНГ ведущий фактор включал QT, TiII и (с одним исключением) RR. При легкой ОНГ 1-й фактор на 5-й мин воздействия дополняется PiII, а при средней ОНГ на 20-й мин - PiII. Второй по весомости фактор при легкой ОНГ на 5-й и 20-й мин определяется BAr и RII, на 10-й мин - BAr а при средней ОНГ на 5-й мин - PiII, на 10-й мин - RII и BAr на 20-й мин -BAl. Показано, что при легкой ОНГ от исходных данных достоверно зависят отклонения PiII, RII, BAr и RR, при средней ОНГ такая зависимость наблюдается для RR и QT на 5-й и 10-й мин, для RII на 10-й и 20-й мин и для PiII на 20-й мин. Выводы. Основными маркерами биоэлектрических процессов сердца при ОНГ являются QT, TiII и RR, остальные параметры отличаются вариабельностью. Возможность прогноза отклонений параметров ЭКГ по их исходным величинам зависит от степени ОНГ.

Человек, гипоксия, оксигемометрия, электрокардиография, факторный, корреляционный, регрессионный анализы

Короткий адрес: https://sciup.org/14122874

IDR: 14122874 | УДК: 612.273.2:612.179 | DOI: 10.34014/2227-1848-2021-4-132-142

Текст научной статьи Критерии прогноза биоэлектрических процессов сердца человека при разной степени острой гипоксии

Введение. Исследования влияния острой нормобарической гипоксии (ОНГ) на деятельность системы кровообращения человека до сих пор сохраняют своё научное и прикладное значение. Подтверждением этому является все большее применение моделирования гипоксии в физиологии и медицине [1–8]. Обосновываются режимы применения интервальных нормобарических гипоксических тренировок в спортивной практике и профилактике [9], в клинике при разной патологии [10]. При этом особое место отводится изучению ответной реакции деятельности сердца и его вегетативного контроля в условиях острой гипоксии [1, 2, 5].

Одним из распространенных и востребованных методов исследования является электрокардиография (ЭКГ) [11]. В отдельных случаях диагностики состояния миокарда исполь- зуются те или иные параметры ЭКГ: вольтаж комплекса QRS, Афинский счетчик (QRS score), зубцы S, T, сегмент ST, интервал QT, его корригированное значение (QTс) и дисперсия, а также вариабельность сердечного ритма (ВСР) [12–16], которые не всегда отличаются достаточной информативностью. Вместе с этим практически отсутствуют сведения о доминирующих компонентах ЭКГ в общей картине изменчивости организации биоэлектрических процессов сердца и информативных критериях прогнозирования их отклонений у здорового человека при разной степени острой гипоксии и развивающейся гипоксемии.

Цель исследования. Математически определить ведущие параметры (критерии) ЭКГ и зависимости их отклонений от исходных величин при разной степени острой нормо- барической гипоксии и в зависимости от её длительности у здорового человека.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие две группы (n 1 =30 и n 2 =29) здоровых молодых мужчин (18–26 лет). Обследования проводились в зимний период (январь-февраль) с интервалом 1 год между группами. Ранее нами было показано, что испытуемые обеих групп в среднем не отличались по возрасту, длине и массе тела, артериальному давлению крови [17].

Процедура исследования включала регистрацию параметров ЭКГ при относительном покое в положении лежа на кушетке, затем при дыхании воздухом, обедненным кислородом, в течение 20 мин. В первой серии ОНГ соответствовала дыханию воздухом с содержанием кислорода 14,5±0,16 %, а во второй серии – 12,3±0,14 %. В первом случае выраженность ОНГ оценивалась как легкая, во втором – как средняя степень гипоксии [18].

Обеднение воздуха О 2 осуществлялось с помощью модифицированного (свидетельство на полезную модель № 24098 от 27.07.2002) кислородного концентратора Onyx PSA Oxygen Generator (AirSer Corporation, США). Содержание О 2 в газовой смеси определялось анализатором OxiQuant B (EnviteC, Германия). Для контроля за изменением оксигенации крови (SрO 2 %) при тестовом воздействии ОНГ использовался портативный пульсоксиметр NONIN8500 (NONIN Medical, Inc., США).

В покое, на 5, 10 и 20-й мин ОНГ регистрировалась ЭКГ на компьютеризованном комплексе «Кардиометр-МТ» (ТОО «Микард», Санкт-Петербург, Россия) с автоматической обработкой и усреднением за 24-секундный период измерения. ЭКГ измерялась в 3 стандартных (по Эйнтховену), 3 усиленных (по Гольдбергу) и 6 грудных (по Вильсону) отведениях. Анализу подлежали следующие параметры: амплитуды P 1 II, RII, T 1 II (мм) и интервалы RR, QT (с). Дополнительно рассчитывалась суммарная биоэлектрическая активность левого (BA L = Rv 6 +Savf+Sv 2 ) и правого (BA R = Sv 6 +Ravf+Rv 2 ) отделов сердца [19].

Перед началом исследований все испытуемые были ознакомлены с характером их проведения и дали письменное согласие на участие. Протокол исследования соответствовал этическим медико-биологическим нормам, изложенным в Хельсинкской декларации, а также был одобрен биоэтическим комитетом ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.

Первичный материал обработан с помощью лицензионной программы Statistica 10.0 (StatSoft Inc., США). По тесту Колмогорова – Смирнова и Лиллифорса установлена подчиненность параметров закону нормального распределения. Показанные в тексте численные значения SрO 2 % заимствованы из нашей ранней работы [17] и представлены в виде средней арифметической и её ошибки (М±m), а также средней разности отклонений с доверительным интервалом (dM±t md ). С целью выявления ведущих компонент ЭКГ использован множественный факторный анализ c указанием процента вклада каждого фактора в общую дисперсию (S2). Взаимосвязь между переменными определяли с помощью коэффициента корреляции Пирсона (r), а для установления коэффициента регрессии (b) и уровня значимости (р) применяли графический метод парной линейной регрессии.

Результаты и обсуждение. Одна из важных задач заключалась в оценке изменений факторной структуры организации биоэлектрических процессов сердца в разные периоды легкой (14,5 % О 2 ) и средней (12,3 % О 2 ) степени ОНГ и при соответствующих сдвигах развивающейся гипоксемии.

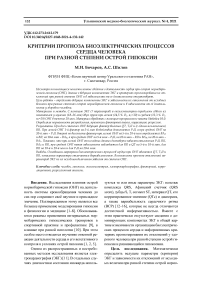

Установлено, что на 5, 10 и 20-й мин легкой степени ОНГ (14,5 % О 2 ) SрO 2 уменьшалась относительно исходной на 4,8±1,05, 6,0±1,54 и 6,3±1,49 абс. % соответственно [17]. При этом, как видно из табл. 1, суммарный вклад объясненной дисперсии (Σ % S2) трех факторов по мере действия ОНГ увеличивался с 78 до 86 %.

Описание факторной структуры отклонений параметров ЭКГ показало (табл. 1), что на 5-й мин легкой ОНГ ведущий по весомости 1-й фактор ЭКГ включал QT, P 1 II и T 1 II. Второй по весомости фактор определялся суммарной BA R и RII. Третий фактор описывался только суммарной BA L . На 10-й мин легкой степени ОНГ (табл. 1) ведущий по весомости фактор обусловливался интервалами QT и RR. Второй фактор был связан с суммарной BA S , а третий не имел значимых связей. К 20-й мин ОНГ

1-й фактор сильнее всего был связан с QT, за тем с T 1 II и RR. Второй фактор определялся суммарной BA R и RII, а 3-й ограничивался P 1 II.

Очевидно, что по мере действия даже легкой ОНГ (14,5 % О 2 ), соответствующей компенсированной степени выраженности гипоксии [18, 20], наблюдаемые изменения содержания факторов ЭКГ свидетельствуют о динамическом характере перестройки регуляции биоэлектрических процессов сердца.

Так, вначале (5-я мин) гипоксического воздействия ведущим звеном по весомости являются отклонения электрической систолы желудочков, деполяризации правого предсердия и быстрой конечной реполяризации желудочков миокарда, затем – суммарная ВА правого отдела сердца и максимальная деполяризация желудочков, а с малой весомостью – суммарная ВА левого отдела сердца.

В середине (10-я мин) легкой ОНГ ведущим звеном является отклонение электрической систолы желудочков и длительности кар- диоцикла, затем, с меньшей весомостью, – суммарная ВА правого отдела сердца.

В конце (20-я мин) гипоксического воздействия ведущим звеном выступает отклонение длительности электрической систолы желудочков, конечной реполяризации желудочков миокарда и длительности кардиоцикла, 2-м по весомости фактором – суммарная ВА правого отдела сердца и максимальная деполяризация желудочков, а 3-м фактором –депо-ляризация правого предсердия.

Важно отметить, что независимо от периода действия легкой степени ОНГ наибольшее значение в ведущем (первом) факторе (табл. 1) имеет отклонение длительности электрической систолы желудочков миокарда, а во второстепенном (втором) факторе – суммарная биоэлектрическая активность правого отдела сердца и отчасти максимальная деполяризация желудочков. Несколько меньшую роль играют отклонения амплитуды деполяризации правого предсердия и интервала RR.

Таблица 1

Table 1

Факторные структуры компонентов ЭКГ по разности их отклонений при разной степени острой нормобарической гипоксии

Factorial structures of ECG components according to the difference between their standard deviations at various stages of acute normobaric hypoxia

|

Параметр Parameter |

Факторные нагрузки Factor loadings |

||||||||

|

ОНГ 14,5 % О 2 Acute normobaric hypoxia 14.5 % О 2 (n=30) |

|||||||||

|

5 мин 5 min |

10 мин 10 min |

20 мин 20 min |

|||||||

|

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

|

|

P 1 II |

0,728 |

0,053 |

-0,399 |

0,597 |

0,180 |

0,642 |

0,446 |

0,202 |

0,819 |

|

RII |

-0,233 |

-0,874 |

-0,274 |

-0,631 |

-0,671 |

0,297 |

-0,539 |

-0,787 |

0,176 |

|

T 1 II |

-0,719 |

0,272 |

-0,047 |

-0,630 |

0,565 |

0,108 |

-0,836 |

0,225 |

-0,155 |

|

BA L |

-0,094 |

0,346 |

-0,885 |

-0,143 |

0,641 |

0,584 |

-0,629 |

0,396 |

0,431 |

|

BA R |

-0,245 |

-0,915 |

-0,164 |

-0,576 |

-0,701 |

0,330 |

-0,545 |

-0,795 |

0,151 |

|

RR |

-0,681 |

0,432 |

-0,113 |

-0,720 |

0,414 |

-0,358 |

-0,769 |

0,521 |

-0,121 |

|

Параметр Parameter |

Факторные нагрузки Factor loadings |

||||||||

|

ОНГ 14,5 % О 2 Acute normobaric hypoxia 14.5 % О 2 (n=30) |

|||||||||

|

5 мин 5 min |

10 мин 10 min |

20 мин 20 min |

|||||||

|

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

|

|

QT |

-0,882 |

-0,063 |

0,090 |

-0,878 |

0,215 |

0,127 |

-0,889 |

0,123 |

0,158 |

|

% S2 |

34,5 |

28,4 |

15,1 |

39,9 |

27,4 |

15,8 |

46,6 |

25,5 |

13,9 |

|

Σ % S2 |

78,0 |

83,1 |

86,0 |

||||||

|

Параметр Parameter |

ОНГ 12,3 % О 2 Acute normobaric hypoxia 12.3 % О 2 (n=29) |

||||||||

|

P 1 II |

0,356 |

-0,852 |

0,001 |

0,615 |

0,059 |

-0,568 |

0,818 |

0,279 |

-0,028 |

|

RII |

-0,161 |

0,281 |

0,918 |

-0,042 |

-0,867 |

-0,060 |

-0,592 |

-0,095 |

0,657 |

|

T 1 II |

-0,787 |

0,098 |

-0,073 |

-0,671 |

-0,214 |

-0,206 |

-0,757 |

-0,140 |

-0,302 |

|

BA L |

-0,350 |

-0,619 |

0,207 |

-0,407 |

-0,164 |

-0,675 |

-0,314 |

0,777 |

-0,404 |

|

BA R |

-0,499 |

-0,387 |

0,365 |

0,296 |

-0,735 |

0,261 |

-0,402 |

0,671 |

0,498 |

|

RR |

-0,743 |

0,078 |

-0,092 |

-0,909 |

-0,006 |

-0,056 |

-0,893 |

-0,143 |

-0,060 |

|

QT |

-0,879 |

-0,084 |

-0,315 |

-0,882 |

0,081 |

0,221 |

-0,880 |

0,005 |

-0,231 |

|

% S2 |

35,3 |

19,4 |

16,2 |

38,4 |

19,6 |

13,5 |

48,9 |

16,9 |

14,2 |

|

Σ % S2 |

70,9 |

71,5 |

79,9 |

||||||

Примечание. Жирным шрифтом выделены факторные нагрузки больше 0,7; % S2 – процент объясненной дисперсии.

Note. Factor loadings more than 0.7 are highlighted in bold; % S2 is the percentage of explained variance.

Средняя степень ОНГ (12,3 % О 2 ), естественно, вызывала большее уменьшение SpO 2 : 5-я мин – на 11,1±1,51; 10-я мин – на 15,3±1,64; 20-я мин – на 19,7±1,96 абс. % [17]. На этом фоне суммарный вклад объясненной дисперсии нарастал с увеличением длительности действия ОНГ, но был меньше, чем при легкой степени гипоксии (табл. 1). Характерно также, что в факторной структуре параметров ЭКГ в середине и в конце воздействия

ОНГ третий фактор не имел значимых внутренних связей.

Рассмотрение факторов отклонения показателей ЭКГ на 5-й мин средней степени ОНГ показало, что с ведущим (первым) фактором связаны (в порядке весомости) QT, T1II и RR. Второй фактор определялся только P1II, а третий – RII (табл. 1). На 10-й мин ОНГ ведущим фактором выступали интервалы RR и QT, а вторым по весомости – RII и BAR. На 20-й мин действия гипоксии 1-й фактор включал такие параметры отклонения, как RR, QT, P1II и T1II, а 2-й фактор – BAL.

Таким образом, судя по выраженности уменьшения оксигенации крови, средняя степень ОНГ (12,3 % О 2 ), характеризующаяся как субкомпенсированная [18, 20], сопровождается во всех периодах заметным уменьшением факторной нагрузки (% S2) второго по весомости фактора относительно легкой ОНГ, а значит, и уменьшением его влияния на общую картину отклонений параметров ЭКГ. Также важно отметить, что по мере развития гипоксемии (на 10-й и 20-й мин), выраженной в уменьшении оксигенации артериальной крови до 78,3–82,6 абс. %, 3-й фактор вообще выпадает из описания, так как ни один из наблюдаемых параметров ЭКГ не образует значимых связей (табл. 1).

Описание факторов отклонения параметров ЭКГ в условиях средней степени ОНГ позволяет считать, что на 5-й мин ведущую роль (1-й фактор) в организации биоэлектрических процессов сердца играют отклонения электрической систолы желудочков, затем – конечной реполяризации желудочков миокарда и общей длительности кардиоинтервала. Второстепенное (2-й фактор) значение имеет деполяризация правого предсердия, еще меньшее (3-й фактор) – максимальная деполяризация желудочков.

На 10-й мин средней степени ОНГ ведущую (1-й фактор) роль играют отклонения общей длительности кардиоинтервала и электрической систолы желудочков миокарда, второстепенную (2-й фактор) – максимальная деполяризация желудочков и суммарная ВА правого отдела сердца.

На 20-й мин ОНГ ведущую (1-й фактор) роль играют (в порядке весомости) отклонения общей длительности кардиоинтервала, электрической систолы желудочков, деполяризации правого предсердия и конечной реполяризация желудочков, менее значимую (2-й фактор) –отклонения суммарной ВА левого отдела сердца.

Примечательно, что во всех периодах действия средней степени ОНГ отклонения общей длительности кардиоцикла, электрической систолы желудочков и отчасти конечной реполяризации желудочков могут рассматри- ваться как доминирующие компоненты в организации биоэлектрических процессов сердца. При этом только в отдельные периоды ОНГ меньшей степенью доминирования обладают амплитуды отклонений деполяризации правого предсердия и желудочков миокарда.

Предполагается, что обозначенные выше наиболее весомые отклонения параметров ЭКГ в факторной структуре ответа на легкую и среднюю степени острой гипоксии целесообразно использовать как маркеры в описании изменчивой картины организации биоэлектрических процессов сердца при развивающейся гипоксемии.

С целью определения возможности прогнозирования величины отклонений параметров ЭКГ при разной степени ОНГ от их исходного уровня были проведены расчеты коэффициентов парной корреляции и линейной регрессии для разных периодов острой гипоксии (табл. 2).

Как видно из табл. 2, судя по коэффициентам корреляции (r), во всех периодах обоих гипоксических воздействий разность отклонений зубца T 1 II и суммарной BA L слабо зависит (р>0,05) от их исходных значений. Также при легкой степени ОНГ (14,5 % О 2 ) не обнаруживались статистически значимые связи (р>0,05) для интервала QT, а при средней ОНГ (12,3 % О 2 ) – для BA R (р>0,05). Очевидно, возможные отклонения этих параметров при данных гипоксических условиях не могут определяться по их исходным абсолютным значениям.

Вместе с этим во всех периодах легкой ОНГ (14,5 % О 2 ) обнаруживаются высокие уровни связи отклонений зубцов P 1 II, RII, суммарной BA R и интервала RR от исходных значений (табл. 2). При этом коэффициент регрессии (b) заметно увеличивается к 20-й мин гипоксического воздействия только для зависимостей BA R – dBA R и RR – dRR, а для P 1 II – dP 1 II уменьшается.

Для средней степени ОНГ (12,3 % O2) отклонение зубца P1II статистически значимо коррелировало с исходной величиной только на 20-й мин, а зубца RII – на 10-й и 20-й мин гипоксического воздействия. Отклонения интервалов RR и QT значимо коррелировали с исходными значениями на 5-й и 10-й мин острой гипоксии (табл. 2). Характерно, что ко- эффициенты регрессии для зависимостей P1II – концу ОНГ, а для RR – dRR и QТ – dQТ – dP1II и RII – dRII заметно увеличивались к к середине действия гипоксии.

Таблица 2

Table 2

Коэффициенты корреляции (r) и линейной регрессии (b) отклонений параметров ЭКГ в разные периоды острой нормобарической гипоксии относительно исходных значений

Coefficients of correlation (r) and linear regression (b) of ECG parameter deviation at different stages of acute normobaric hypoxia relative to the initial parameters

|

Параметр Parameter |

Период гипоксических воздействий Duration of acute normobaric hypoxia |

|||||

|

5 мин 5 min |

10 мин 10 min |

20 мин 20 min |

||||

|

r; b |

p |

r; b |

p |

r; b |

p |

|

|

P 1 II – dP 1 II, mm |

-0,61; -0,520 |

0,001 |

-0,54; -0,460 |

0,002 |

-0,55; -0,480 |

0,001 |

|

-0,34; -0,255 |

0,065 |

-0,27; -0,225 |

0,148 |

-0,45; -0,366 |

0,014 |

|

|

RII – dRII, mm |

-0,54; -0,123 |

0,002 |

-0,50; -0,125 |

0,004 |

-0,57; -0,126 |

0,001 |

|

-0,31; -0,039 |

0,099 |

-0,40; -0,076 |

0,030 |

-0,49; -0,098 |

0,007 |

|

|

T 1 II – dT 1 II, mm |

-0,24; -0,084 |

0,191 |

0,07; 0,027 |

0,715 |

-0,13; -0,059 |

0,501 |

|

-0,11; -0,055 |

0,554 |

-0,16; -0,074 |

0,407 |

-0,36; -0,222 |

0,052 |

|

|

BA L – dBA L , mm |

-0,33; -0,105 |

0,073 |

-0,16; -0,056 |

0,386 |

-0,11; -0,035 |

0,571 |

|

-0,30; -0,106 |

0,107 |

-0,36; -0,123 |

0,053 |

-0,05; -0,015 |

0,794 |

|

|

BA R – dBA R , mm |

-0,64; -0,134 |

0,001 |

-0,47; -0,112 |

0,008 |

-0,63; -0,161 |

0,001 |

|

-0,12; -0,025 |

0,526 |

-0,07; -0,018 |

0,702 |

-0,11; -0,025 |

0,573 |

|

|

RR – dRR, s |

-0,48; -0,303 |

0,006 |

-0,56; -0,310 |

0,001 |

-0,44; -0,328 |

0,015 |

|

-0,45; -0,181 |

0,015 |

-0,63; -0,313 |

0,001 |

-0,32; -0,182 |

0,087 |

|

|

QТ – dQТ, s |

-0,15; -0,063 |

0,432 |

-0,18; - 0,088 |

0,348 |

-0,22; -0,220 |

0,242 |

|

-0,41; -0,161 |

0,028 |

-0,44; -0,195 |

0,016 |

-0,28; -0,147 |

0,136 |

|

Примечание. Верхняя строка – при 14,5 % О 2 , нижняя строка – при 12,3 % О 2 .

Note. The upper line is at 14.5 % O 2 , the lower line is at 12.3 % O 2 .

На основании статистически установленных связей предполагается, что для всех периодов действия легкой степени ОНГ прогноз отклонений деполяризации правого предсердия и желудочков миокарда, суммарной биоэлектрической активности правого отдела сердца и интервала RR может осуществляться по их исходным абсолютным величинам. Чем больше исходная величина соответствующего параметра, тем больше нарастает её уменьшение при легкой степени ОНГ. Однако диапазон такой обратной линейной зависимости весьма ограничен, так как при компенсированной степени выраженности гипоксии, вызывающей уменьшение оксигенации крови до 91,6±0,76 % О 2 и параметров ЭКГ, как было показано ранее [17], включает только суммарные значения биоэлектрической активности правого и левого отделов сердца.

Для средней ОНГ (12,3 % О 2 ), вызывающей уменьшение оксигенации крови до 78,3±0,96 % О 2 и большинства наблюдаемых параметров ЭКГ [17], прогноз отклонений биоэлектрической активности сердца носит избирательный характер в зависимости от периода действия гипоксического фактора. Так, только на 20-й мин действия гипоксии исходная величина амплитуды деполяризации правого предсердия в обратной зависимости прогнозирует её уменьшение, на 10-й и 20-й мин таким прогнозирующим параметром является максимальная деполяризация желудочков миокарда, на 5-й и 10-й мин – интервалы RR и электрической систолы желудочков.

Таким образом, на основании полученных результатов можно утверждать, что по мере 20-минутного действия легкой и средней степени острой нормобарической гипоксии изменяется общая картина факторов, определяющих организацию биоэлектрических процессов сердца. Во всех случаях ведущим компонентом выступает длительность электрической систолы желудочков миокарда, с меньшей относительной весомостью – общая дли- тельность кардиоцикла и амплитуда реполяризации желудочков. Предполагается, что именно эти компоненты ЭКГ могут выступать основными маркерами в описании изменчивой картины биоэлектрических активности сердца в разные периоды компенсированной и субкомпенсированной гипоксии.

Очевидно также, что абсолютные исходные значения наблюдаемых параметров ЭКГ могут использоваться для предсказания их количественных изменений у здорового человека при легкой и средней степени острой гипоксии, что может иметь особое значение для оптимизации планирования индивидуального протокола профилактического или тренирующего режимов нормобарических гипоксических воздействий.

Заключение. Установлено, что при легкой (14,5 % О 2 ) и средней (12,3 % О 2 ) степени ОНГ ведущими компонентами в факторной структуре параметров ЭКГ является интервал QT, амплитуда T 1 II и с меньшей встречаемостью – интервал RR. Другие компоненты ЭКГ (P 1 II, RII, BA R , BA L ) отличаются разной весомостью вклада в нагрузку факторов в отдельные периоды обоих гипоксических воздействий. Предполагается, что отклонения параметров QT, T 1 II и RR можно рассматривать как основные маркеры при оценке биоэлектрических процессов сердца в разные периоды компенсированной и субкомпенсирован-ной гипоксии, а P 1 II, RII, BA R , BA L – как дополнительные.

Выявленные обратные зависимости (корреляции и регрессии) отклонений P 1 II, RII, BA R , и RR ЭКГ от их исходных величин во все периоды легкой степени ОНГ, отклонений P 1 II – на 20-й мин, RII – на 10-й и 20-й мин, RR и QT – на 5-й и 10-й мин для средней степени ОНГ могут быть использованы как критерии прогноза их количественных изменений в аналогичных условиях выраженности действия гипоксии и развивающейся гипоксемии у человека.

Список литературы Критерии прогноза биоэлектрических процессов сердца человека при разной степени острой гипоксии

- Трошенькина О.В., Мензоров М.В., Шутов А.М., Балыкин М.В., Пупырева Е.Д. Электрическая стабильность миокарда при острой нормобарической гипоксии у здоровых людей. Лечебная физкультура и спортивная медицина. 2012; 99 (3): 41–45.

- Zhang D., She J., Zhang Z., Yu M. Effects of acute hypoxia on heart rate variability, sample entropy and cardiorespiratory phase synchronization. Biomed. Eng. Online. 2014; 13 (73). DOI: 10.1186/1475-925X-13-73.

- Coustet B., Lhuissier F.J., Vincent R., Richalet J.-P. Electrocardiographic changes during exercise in acute hypoxia and susceptibility to severe high-altitude Illnesses. Circulation. 2015; 131: 786–794. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.013144.

- Siebenmann С., Lundby С. Regulation of cardiac output in hypoxia. Scand. J. Med. Sci. Sports. 2015; 25 (4): 53–59. DOI: 10.1111/sms.12619.

- Giles D., Kelly J., Draper N. Alterations in autonomic cardiac modulation in response to normobaric hypoxia. European journal of sport science. 2016; 16 (8): 1023–1031.

- Ключникова Е.А., Аббазова Л.В., Лоханникова М.А., Ананьев С.С., Павлов Д.А., Балыкин М.В. Влияние прерывистой нормобарической гипоксии на системную гемодинамику, биохимический состав крови и физическую работоспособность лиц пожилого возраста. Ульяновский медико-биоло-гический журнал. 2017; 4: 155–163.

- Новиков В.С., Сороко С.И., Шустов Е.Б. Дезадаптационные состояния человека при экстремальных воздействиях и их коррекция. СПб.: Политехника-принт; 2018. 548.

- Алексеева Т.М., Ковзелев П.Д., Топузова М.П., Сергеева Т.В., Трегуб П.П. Гиперкапнически-гипоксические дыхательные тренировки как потенциальный способ реабилитационного лечения пациентов, перенесших инсульт. Артериальная гипертензия. 2019; 25 (2): 134–142.

- Волков Н.И. Прерывистая гипоксия – новый метод тренировки, реабилитации и терапии. Теория и практика физической культуры: научно-теоретический журнал. 2000; 7: 20–23.

- Navarrete-Opazo A., Mitchell G.S. Therapeutic potential of intermittent hypoxia: a matter of dose. Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. 2014; 307: 1181–1197. DOI:10.1152/ajpregu.00208.2014.

- Аронов Д.М., Лупанов В.П. Функциональные пробы в кардиологии. М.: МЕДпресс-информ; 2003. 296.

- Michaelides A.P., Tousoulis D., Raftopoulos L.G., Antoniades C., Tsiachris D., Stefanadis C.I. The im-pact of novel exercise criteria and indices for the diagnostic and prognostic ability of exercise testing. Inter. J. Cardiol. 2010; 143: 119–123.

- Салтыкова М.М., Миллер Т.Ф., Боровик А.С., Попов Д.В., Виноградова О.Л. Изменения амплитуды зубцов комплекса QRS на ЭКГ и легочной вентиляции при нагрузочном тестировании практически здоровых лиц. Функциональная диагностика. 2013; 1: 32–38.

- Баевский Р.М. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии. М.: Книга по требованию; 2014. 295.

- Прекина В.И., Чернова И.Ю., Есина М.В., Ефремова О.Н. Анализ интервала QT у больных с ишемическим инсультом. Практическая медицина. 2019; 17 (2): 80–83.

- Осипов B.H., Xазова E.B., Ослопова Ю.В., Булашова О.В., Кривоносова С.Ш., Марданова Н.Ф., Ханафиева А.Л., Ослопова Д.В. Стресс-индуцированная неишемическая кардиомиопатия (синдром «такоцубо») – общность происхождения и неоднородность проявлений. Клиническое наблюдение. Практическая медицина. 2019; 17 (2): 145–152.

- Бочаров М.И., Шилов А.С. Организация биоэлектрических процессов сердца при разной степени острой нормобарической гипоксии у здоровых людей. Экология человека. 2020; 12: 28–36.

- Лукьянова Л.Д. Сигнальные механизмы гипоксии: монография. М.: РАН; 2019. 215.

- Турбасов В.Д., Артамонова Н.П., Нечаева Э.И. Оценка биоэлектрической активности сердца в условиях антиортостатической гипокинезии с использованием общепринятых и корригированных ортогональных отведений ЭКГ. Космическая биология и авиакосмическая медицина. 1990; 24 (1): 42–44.

- Ахундов Р.А., Ахундова Х.Р. Энергетические механизмы окислительного стресса, эндогенная и экзогенная гипоксия. Биомедицина. 2009; 3: 3–9.