Критический анализ теорий экономических циклов

Автор: Иванов В.В., Иванова А.В.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Парадигмы экономических циклов

Статья в выпуске: 3 (197), 2015 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Значительную проблему социально-экономического развития общества представляют собой кризисы, оказывающие значительное негативное влияние на рынок трудовых отношений. При этом природа возникновения и развития кризисов изучены слабо. Имеющиеся, в настоящее время исследования показывают, что, по крайне мере, часть кризисов возникают в следствии развития циклических процессов. Поэтому рассмотрение природы возможной цикличности развития, особенностей возникновения кризисов, прежде всего, в настоящее время позволят формировать более точные модели прогнозов развития как экономики в целом, так и рынка труда в частности. Объект. Социально-экономические процессы общества.

Экономический цикл, кризис, солнечная активность, уровень жизни

Короткий адрес: https://sciup.org/143182095

IDR: 143182095

Текст научной статьи Критический анализ теорий экономических циклов

Уровень жизни населения — комплексная категория. На ее формирование оказывает влияние множество факторов, не последнее место среди которых занимает динамика экономического развития.

При этом в практике государственного планирования, а также формирования прогнозов показателей уровня жизни, как правило, не учитывается такое явление, как цикличность социального и экономического развития. Достаточно, например, рассмотреть программу развития России до 2020 г.

-

[16 ] или планы формирования бюджета страны. Все они подразумевают лишь последовательный рост основных показателей. Но не прошло и нескольких лет с момента их принятия, как ситуация в экономике существенно изменилась — Россия столкнулась с различными проявлениями «незапланированных» кризисов. Подобное случалось и ранее, причем с завидной регулярностью. В чем причина таких расхождений?

Ответ прост. Хотя сегодня уже невозможно отрицать наличие и важность такого явления, как кризис, подавляющее большинство исследователей не склонны видеть в них закономерности, а, следовательно, и учитывать их соответствующим образом в результатах своих работ.

Вместе с тем недоучет возможных цикличных явлений, тем более таких значимых, как экономические кризисы, создает существенную угрозу развитию страны и нивелирует значимость текущих систем прогнозирования.

Научная проработка данной темы ведется давно, но даже сторонники наличия в социально-экономических процессах циклов или иных закономерностей повторения кризисов до сих пор формируют противоречивые теории. Поэтому мнения, высказанные практически два столетия тому назад (исследователи Сисмонди, Джейвонс, Жуглар, Маркс, Шумпетер, Меттьюз и др.), среди которых заслуживают внимания мнения и представителей России (Туган-Барановский, Гумилев, Кондратьев, Чижевский, Сорокин, Глазьев и др.), требуют критического анализа с учетом последних открытий в разных отраслях человеческого знания — от физики и биологии до социальных и экономических наук [1–3, 10–13, 15, 17].

Проведенное авторами подобного рода исследование показало, что данный взгляд на природу социально-экономической цикличности позволяет осмыслить это явление совершенно с других позиций, что дает возможность в дальнейшем как уточнить методологию прогнозов по развитию уровня жизни населения, так и усовершенствовать, сделать более стабильной систему государственного и корпоративного планирования.

Кроме того, учет факторов и природы циклического развития позволит оптимизировать усилия государства в целом и регионов по реализации указов Президента России в части повышения качества жизни населения, которые играют одну из центральных ролей в развитии современной России.

В рамках основных выводов авторов следует отметить наличие принципиально нового видения циклической природы социально-экономических процессов общества. В частности, большинство альтернативных, как это принято считать (напри- мер, относимых к эндогенным и экзогенным моделям), причин цикличности на самом деле являются частью единого подхода, отражая, фактически, лишь его разные аспекты. При этом отдельные процессы, имеющие выраженную циклическую природу (смена технологических укладов, циклы капитального строительства и ряд других), и процессы, в данных по которым отмечаются последовательные повторения (например, промышленный цикл), «нормируются» во времени в соответствии с доминирующим внешним природным процессом — активностью солнца и особенностью его движения. Иными словами, даты значительной части кризисов неслучайны и определяются значимым периодическим природным явлением, но степень развития основных причин накопленных дисбалансов может быть разной и лишь отчасти определять «график» кризисов, хотя именно эти причины могут реально формировать природу самого рассматриваемого процесса. Именно поэтому так долго разные научные школы, имея в целом правильные наблюдения природы цикличности социально-экономических процессов, но осуществленные с разных сторон изучаемых процессов, не могут прийти к виденью общей картины и получить модель, наиболее полно отражающую наблюдаемые явления.

По нашему мнению, природа одновременно закладывает в социально-экономическое развитие несколько «ритмов» — циклических и псевдоцик-лических изменений, имеющих разный шаг цикла, но тесно связанных между собой (в частности, связанность циклов Китчена, Жугляра, Кузнеца, Кондратьева, а также ряда циклов с более продолжительным периодом, вероятно, которые имеют высокую корреляцию с числами Фибоначчи, т.е. около 89 лет, 144 лет и т.д.), а высокая прогнозная сила характеристик солнечной активности дает возможность учитывать их в различных моделях оценки уровня жизни.

Анализ сущности экономических циклов

Понятие экономического цикла складывалось на протяжении длительного времени, в рамках исследований разных сторон и периодов экономической деятельности на протяжении XIX–XX вв. [Мэддисон, 2012, 13]. По нашему мнению, теории экономических циклов, при содержательной спорности до настоящего момента, имеют одну из ключевых ролей в формировании современной экономической теории и описании сложившейся экономической картины мира.

Столь важное место, при отсутствии полной ясности, возможно по одной причине — явление, лежащее в основе появления циклов, сегодня в значительной мере предопределяет как настоящее мировой экономики, так и ее неясное будущее.

Это явление называется кризисом . Анализ экономической литературы показывает, что при наличии одинаковых взглядов на предмет общее сложившееся определение выделить сложно. Представим собственное определение.

По нашему мнению, кризис — это нарушение сложившейся системы отношений, которое приводит к существенным проблемам функционирования элементов и отдельных подсистем, вплоть до их потери или разрушения всей системы.

При этом в экономическом сообществе с момента начала формирования теории Адамом Смитом и до настоящего времени есть большое число экономистов, которые вообще отвергают экономический кризис как явление.

Данная позиция связана, прежде всего, с прародителями экономической теории, которые в период первичного развития капитализма не имели практической возможности наблюдать такого рода явления, опираясь при этом на закон Сэя, определяющий саморегуляцию спроса и предложения.

Еще одной яркой категорией ученых, отвергавших данный подход, как известно, являлись некоторые последователи марксизма. При этом они не отвергали возможность кризисов как таковых, но считали, что они невозможны в социалистической системе.

Таким образом, из вышеприведенных высказываний следует, что по своей природе кризис не может являться чисто экономическим явлением, и, более того, начинает формироваться под действием иных факторов; при этом имеющийся исторический опыт так называемых социалистических стран говорит о том, что они действовали не в рамках социализма, так как разного рода кризисы, в том числе и экономические, в таких странах наблюдались неоднократно.

Однако на пути создания теорий цикла стояли не только указанные выше группы экономистов. Существует достаточно большой круг ученых, отрицающих не наличие самого кризиса, что при богатом опыте развития данного явления за последние 200 лет достаточно сомнительно, но считающих, что кризисные явления в экономике не имеют периодической природы, а связаны исключительно с различными и случайно совпадающими причинами, порождающими кризисы.

Таким образом, в современной науке до сих пор стоит вопрос о необходимости наличия теорий экономического (делового) цикла.

Отметим, что и в рядах сторонников циклической природы возникновения кризисов нет полного единства во взглядах как на причины их возникновения, так и на механизм и структуру развития цикла, а также на его взаимосвязь с социальными явлениями в обществе и их совместное развитие. Как следствие — определенное разнообразие моделей деловых циклов, прежде всего имеющих чисто экономическую природу.

Вместе с тем большинство исследователей склоняется к наиболее распространенному определению экономического цикла как циклического изменения экономической конъюнктуры, регулярного колебания уровня деловой активности от экономического подъема (бума) до спада (экономической депрессии), отраженному в Википедии [24].

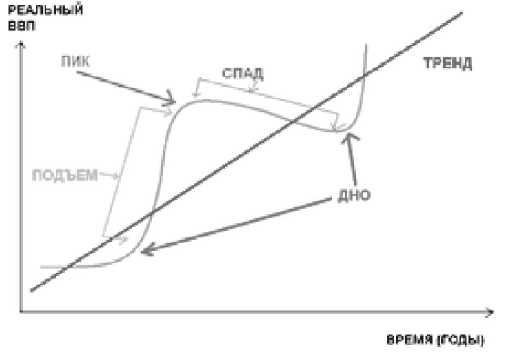

Соответственно, цикл экономической (деловой) активности в большинстве теорий цикла подразделяют на четыре фазы: подъем, пик, спад, дно.

Рис. 1. Модель экономического цикла [33]

Данные фазы определяются следующим образом.

Подъем — определяется ростом производства и внедрением инноваций с коротким сроком окупаемости и, соответственно, занятости, при невысоких темпах инфляции. Для него также характерен нарастающий спрос, который формируется за счет предшествующего сжатия рынка.

Пик — переходная зона от подъема к спаду, характеризующаяся минимизацией безработицы, максимальной загрузкой мощностей, которые, в свою очередь, усиливают конкуренцию из-за насыщения товаров, снижением эффективности вложений и созданием перегрева в формировании новых производственных мощностей.

Спад — возникшее относительное перепроизводство товаров приводит к сокращению общей деловой активности и скорости формирования будущих производств, что ведет к росту безработицы и инфляции.

Дно — непродолжительная переходная зона, в которой падение производства, соответственно, и занятости сокращается до минимума, после которого возобновляется их рост.

Считается, что выход из депрессии связан с системным освобождением производителей от устаревшего оборудования и массовой закупкой основных средств, на что требуются новые кредиты, и это начинает ускорять процесс развития. Однако такая ситуация наблюдается не всегда. Например, Великая депрессия продолжалась около 10 лет (фактически целый цикл), и при этом уничтожалось большое количество не только средств производства, но и, например, товаров (хлопок — миллионами гектаров, или кофе — миллионами мешков).

По нашему мнению, к представленной логике смены фаз следует подходить осторожно. С одной стороны, указанные явления имеют место в большинстве случаев. С другой — в ряде наблюдений выделяются и другие детерминанты, например, в текущем кризисе в России, корни которого лежат не столько в экономической плоскости, сколько в попытке оказать политическое давление со стороны других заинтересованных в этом государств, что в большей степени является продолжением военной агрессии (государственный переворот на Украине, осуществленный прозападными силами).

Следует также отметить, что определенную методическую проблему составляет вопрос начала и окончания цикла. Так, одни теории определяют кризис как начальную фазу развития цикла, другие исходят из того, что кризис является по факту разрушением сложившегося баланса, а, следовательно, и заключительной стадией развития.

Данная логика приводит нас к очевидной мысли, что причиной кризиса в этом случае являются накопленные проблемы развития конкретного экономического процесса, но не отвечает на вопрос: почему для столь разных экономических субъектов, в столь разных экономических нишах, для разных бизнесов, как правило начинаемых в разное физическое время, кризис приходит одновременно? Если следовать далее этому подходу, получается, что не столько состояние самой системы оказывает влияние на кризис, сколько некие общие и не зависимые от системы обстоятельства, т.е. внешние причины.

Ситуацию выбора усложняет то, что в большинстве кризисных явлений за последних 200 лет чаще всего невозможно выделить одного или нескольких очевидно доминирующих факторов.

Более того, исследования четко показывают, что почти всегда на ситуацию влияет целый конгломерат проблем, как чисто экономических внутренних, так и внешнего плана, а сами кризисы, если объединить все наблюдения, в общей массе четких статистических наблюдений не формируют.

Как следствие, исследователи в рамках имеющихся наблюдений начинают выбирать из них, как им кажется, отдельные закономерности. Накопленная база наблюдений сегодня такова, что разного рода исследователи в процессе своей деятельности уже обозначили возможность существования (наличия) около 1380 различных циклов. Однако, даже не обладая всей глубиной знаний и без непосредственного исследования этих данных, с учетом нашего представления о характере и сложности международного экономического механизма, рискнем предположить, что, несмотря на всю сложность, в экономике вряд ли действует такое количество периодических процессов. Говоря о столь высоком их числе, скорее, надо ориентироваться на недостаточность комплексных исследований, которые должны были неизбежно выявить связанность «разных» на первый взгляд закономерностей.

Таким образом, признание 1380 циклических процессов в экономике столь же необоснованно и неубедительно, как и очевидное отрицание цикличных процессов как таковых. При этом основные вопросы — сколько таких процессов в природе есть? и на чем они основываются? — остаются пока без ответа.

Отметим также, что в наиболее распространенных подходах из четырех указанных условных фаз циклов, очевидно, преобладают две — подъем и спад; две других фазы, фактически, являются условным переходом, имеющим не более чем специфические характеристики, отличные от основных фаз.

Однако на практике это выглядит совсем по-другому. Перелом тренда роста экономики и ее параметров имеет выраженные признаки «торможения маховика», когда большая сила инерции подъема автоматически увеличивает и поддерживает рост, даже вопреки сложившейся ситуации и изменению всех ключевых параметров. При этом инертность системы определяется ее объемом и глобальными взаимосвязями. В результате отдельные системы могут испытывать подобного рода изменения месяцы, а наиболее крупные — годы, и даже целые циклы не менять глобальных трендов. Сегодня такая ситуация складывается, например, с США, по факту являющимися финансовыми банкротами, но уже не одно десятилетие изыскивающими возможности оттянуть срок обвала собственной экономики, и все чаще за счет уничтожения и обвала других.

Еще больше вопросов к зоне «дна». Если рассматривать вопрос начала нового подъема как целевое достижение заданных параметров минимизации социально-экономических процессов, после которого автоматически наступает подъем, то бороться с кризисами было бы просто — уволил заданный объем людей, сжал предложение шоковым образом — и «получи желательный результат». В такой постановке вопроса это очень напоминает шоковую терапию 90-х, примененную в России.

Возможно, это позволило тогда быстро «вернуть» на полки товар (большинству он сразу стал не по карману), но никакого подъема экономики такой подход не создал. Более того, разрушающая мощь данных действий привела к фактическому разрушению имевшихся экономических связей и социальному геноциду населения.

Нет спешки и в разрешении современных экономических проблем. Считается, что, таким образом, работает невидимая рука рынка, заставляя в сложных условиях уходить наиболее неэффективных и «дефектных» для данного механизма участников.

Рассмотрение ряда кризисов как в России, так и за рубежом, например, в Японии в конце 90-х, показывает, что конкретная эффективность этих «псевдорыночных систем самоочистки» весьма сомнительна и правила выживания в таких условиях отнюдь не объективные и эволюционные.

Так, если в начале ХХ в. происходившие экономические кризисы ставили компании на рынке в относительно равные условия, то начиная с 70–80-х гг. механизмы выросших транснациональных компаний полностью эти правила поменяли. Как следствие, менее эффективные, но обладающие большим административным ресурсом компании обеспечивали себе защиту за счет более эффективных, но менее значимых конкурентов.

Такие изменения хотя и возможны, но бесследно не проходят. Так, Япония, защитившая банковскую систему от банкротства, получила два десятилетия рецессии в экономике, несмотря на все собственные достижения по развитию. США уже не одно десятилетие создают «навес» в попытке сохранить все сложившиеся дисбалансы, как следствие — рост трудностей в преодолении каждого последующего кризиса, существенное их усложнение и рост цены выхода из накопленных проблем. При этом сегодня процесс постепенно приобретает необратимый характер, и его разрешение в уже недалеком будущем практически неизбежно приведет к существенному разрушению финансовой, а, следовательно, и всей социальноэкономической модели США и стран, оказавшихся на той же платформе или тесно с ними связанными.

Интересующая нас в данном контексте причина — неэффективность работы отдельных институтов или их функций, в частности, фактическая потеря контроля над деятельностью целого ряда транснациональных корпораций, которые уже пытаются подменить собой государства, активно разрушая их структуру.

Характерный пример — ВПК США. Несмотря на все особенности современного мира и положения в нем США, многие действия силового характера последних десятилетий ничем оправдать невозможно. Точнее, ничем — на уровне межгосударственной деятельности. Но как только происходит перемещение на уровень менеджмента корпораций, действия США обретают смысл, но смысл — не для государства или общества в целом, а лишь для интересов отдельных групп, получивших полный иммунитет от контроля со стороны общества.

Указанными корпорациями ситуация не ограничивается. Следствие — проблемы дисбалансов не устраняются, а активно накапливаются, создавая «пузырь» уже не только в области финансовых инструментов, но и в социально-экономическом пространстве в целом.

Частично указанные проблемы самим циклом не отслеживаются (но накладывает отпечаток на состояние проблемы в целом), но частично эти проблемы формируют характер и параметры самого «дна», особенно в условиях отсутствия резких переходов от падения к росту или фактическому сохранению «пузырей» на финансовых рынках.

Краткий анализ основных видов циклов

К основным наиболее изученным и принятым международным сообществом видам циклов относятся следующие: Китчина (2–4 года), Жуглара (7–12 лет), Кузнеца (16–25 лет), Кондратьева (40– 60 лет).

Кроме того, нередко к ним добавляют еще две позиции, которые содержательно имеют не чисто экономический, а скорее, социальный подтекст. Это циклы Форрестера (200 лет) и Тоффлера (1000–2000 лет).

Обратим внимание, что разброс границ циклов у всех позиций очень велик, настолько, что может смешаться и с другим явлением. Кроме того, такой разброс существенно повышает манипулятивность расчетов. При этом практически все циклы имеют не по одному ключевому признаку (например, промышленный цикл), а несколько разных, что, в свою очередь, может рассматриваться как разные стороны одного явления или как разные явления, собранные в одну кучу.

Как мы отмечали ранее, четких ответов на эти вопросы до сих пор нет.

С другой стороны, появление практически всех признанных исследований по данным циклам (за исключением цикла Жуглара) приходится на относительно узкий временной период 1926–1946 гг. Наиболее интересные обобщения по циклам Жу-глара формируются в это время Чижевским. При этом достаточно быстро отдельные исследователи начинают пытаться еще и увязать указанные циклы в единую систему, например, как английский экономист Р. Мэттьюз.

И хотя данные исследователи действовали независимо друг от друга в разных странах и обстоятельствах, вряд ли можно говорить о случайности совпадения их корней, тем более что среди предшественников отмечалась не последняя роль наших соотечественников, таких, например, как Туган-Барановский [17]. Все это говорит не только о значимой вовлеченности передовой российской мысли в единое общечеловеческое развитие, но свидетельствует о наличии целой школы, позволившей так методично и последовательно оказываться на острие развития теорий экономических циклов.

Хотя впоследствии столь активным присутствием российская экономическая школа блеснуть не могла, итоги по участию в развитии этого вопроса подводить еще рано — острых проблем остается достаточно много, и предложений по их разрешению ждет, без преувеличения, не только экономическое сообщество, но и вся цивилизация, и надежда найти их в родном Отечестве активно растет.

Циклы Китчина (циклы запасов) определяют собой колебания запасов, т.е. товарные циклы длинной 2–4 года [Kitchin, 1923, 30].

Цикл Жуглара (имеет несколько исторических названий, в том числе промышленного цикла) часто определяется как инвестиционный цикл, был выделен ранее всего и связывал наиболее известные и мощные экономические кризисы. Его протяженность определяется в 7–12 лет [Juglar, 1862, 29].

Циклы Кузнеца первоначально определял так называемый строительный цикл (цикл колебаний статистических индексов в США на стоимость строительства) [Kuznets, 1930, 31]. Позднее американский ученый М. Абромовиц описал 20-летние циклы в экономике как колебания: доход —> иммиграция —> жилищное строительство —> совокупный спрос —> доход.

Циклы Кондратьева (большие волны) рассматривались как волны крупных структурных изменений и смены технологических укладов. Несмотря на широкую популярность и большое количество исследований на данную тему, в рамках выделенных ранее циклов, исследователи не могут четко определить деление и содержание последнего наблюдаемого цикла и ожидаемого следующего, что говорит о недостаточном представлении о его механизме [Кондратьев, 1989, 11].

Отметим, что при сравнительно высокой изученности данных циклов для них характерен слабый уровень их прогнозирования и описания даже ближайшей итерации, что лишний раз подчеркивает слабость имеющегося уровня проработки данного вопроса и условность сделанных на базе его изучения выводов.

Анализ основных теорий экономических циклов

Рассматривая экономические процессы, по нашему мнению, можно выделить три их основных аспекта: люди как субъекты экономических отношений; экономические связи и действия, совершаемые между людьми и людьми с окружающей природой с целью реализации экономических задач; окружающая природа , которая выступает и как субъект экономических отношений, и как система факторов, влияющая на данные отношения. Соответственно, каждый из данных аспектов порождает группы факторов, влияющих на экономическую деятельность, часть из которых, доминируя или внося свое участие в результирующее воздействие, может привести к дисбалансу экономических процессов, вплоть до возникновения кризисов.

Анализ сложившихся к настоящему времени теорий циклов показывает, что за прошедшие почти 200 лет человечество затронуло в своих исследованиях практически все ключевые группы факторов, идя к этому не от системного, комплексного анализа кризисов, а от частных гипотез и наблюдений.

В результате созданные теории, на наш взгляд, можно подразделить на три крупных блока: экзогенные (внешние), эндогенные (внутренние) и психогенные (поведенческие). При этом исследователи вместо психогенного блока выделяют эклектический (синтезированный). Логика такого подхода ясна, но против нее можно привести простой довод — все подходы подразумевают определенное смешанное воздействие на процесс, при этом для разных подходов выделяются возможные доминанты факторов, связанные с указанным нами выше делением процесса. По этой же причине мы выделяем психогенные факторы в отдельную группу. При этом само указание на то, что в этом случае рассматривается ситуация, при которой внешние факторы задают импульс внутренним, интуитивно верна. Однако в нашем подходе, рассматривая экзогенные системы, мы не просто предполагаем или относим к ним системы, где есть внешнее воздействие и только из него принимается решение, что оно влияет на внутреннее воздействие, а рассматриваем их природу. При этом если такой связи воздействий нет, мы готовы констатировать их отсутствие, а если доминирующее воздействие внешних факторов будет доказанным или очевидным, мы согласимся с этим подходом, но в обоих случаях, по нашему мнению, речь идет об активности внешних факторов, что позволяет оба случая отнести к экзогенному блоку.

Единственное, что, возможно, нуждается в дополнительной классификации, по нашему мнению, это вопрос разделения факторов социального развития и взаимодействия от факторов внешней природы, так как они в этом случае могут иметь принципиально разный подтекст. В этом случае предложенное нами деление может составить: экзогенное (внешнее), эндогенное (внутреннее), социогенное (социальное) и психогенное (поведенческое). С другой стороны, рассмотрение таких социогенных факторов, как войны, революции, говорит о том, что за этими действиями стоят решения, основанные на психологии их принятия, и эти факторы могут быть объединены в один блок, но тогда предложенная классификация будет уже содержательно, а не только структурно отличатся от используемых в настоящее время.

Отметим, что вопрос этой структуризации не праздный, и от него зависит не только порядок изложения исследования или популярной статьи, но и логика исследования воздействий, а также возможное сравнение и выявление общих черт у сходных групп признаков влияния.

Первые из экзогенных теорий появились достаточно рано и, фактически, были одними из первых теорий цикла. В частности, речь идет о теории Джевонса, выделившего воздействие на экономический цикл цикла солнечной активности. Отметим, что Джевонс подошел к этому вопросу революционно, так как объективно сумел увидеть в имевшихся скудных данных очевидную статистическую взаимосвязь солнечных и промышленных циклов. Однако недостаток информации и знаний ограничили интерпретацию этой связи лишь фактором урожайности, которая, несомненно, имела место, играла свою роль, но отражала только часть воздействия, в том числе скрытым осталось и воздействие солнечной активности на другие аспекты экономической деятельности [Jevons, 1884, 28].

Лишь спустя почти полвека выдающийся русский ученый Чижевский блестяще определил целый ряд основных подходов к оценке рассматриваемой взаимосвязи. В последующем ученые из разных стран и в разные периоды времени (Х.М. Мор, С. Юдзи и др.) продолжили развитие данной темы, хотя общего признания как наиболее верная данная теория до настоящего времени не получила.

Отметился своими оригинальными мыслями в этом направлении еще один великий мыслитель ХХ в. Л. Троцкий, вычеркнутый советской надстройкой, но обладавший тонким и интересным мышлением. Троцкий предложил выделить длинные циклы, в 55 лет, независимо от Кондратьева, но его обоснование носило во многом политический оттенок, что говорит не столько о его научном предвидении, сколько отражает накал политической борьбы, которая в данном контексте видится притянутой к ситуации [Троцкий, 1991, 18].

Второй блок теорий смотрится менее экзотично в силу того, что отражает в большей степени технологию самого процесса, что не требует усилия по доказательству принадлежности данных факторов рассматриваемой ситуации. Несмотря на это, только прямая принадлежность к процессу, сама по себе, не обеспечивала безошибочности выбора.

К этим теориям относятся чисто монетарная теория (Хоутри), Теория перенакопления и Теория недопотребления (Сисмонди). Все они рассматривают разные стороны финансового регулирования как центрального уравновешивателя экономических процессов. В этом отношении они, скорее, дополняют друг друга, рассматривая разные периоды развития общества и глубины сложившейся проблемы. Но они все имеют существенный недостаток, так как появились они сравнительно давно, то в целом отражали реалии своего времени, и в полной мере их можно было бы относить к указанной группе. Однако, говоря о собственно экономическом процессе между психологией и деньгами, сегодня потерялся целый пласт проблем, которые современные исследователи выделяют, но неверно относят к вопросам психологии, там присутствующей, но не определяющей содержание. В частности, речь идет об управленческих вопросах, которые мы затронем ниже.

Определенным особняком стоит марксистская теория, которая номинально относится к чисто экономическим подходам рассмотрения кризиса. Однако реально по своей природе основное противоречие, которое там рассматривается, — это вопрос социальной трансформации общества [Маркс, 2011, 12].

Данный подход марксизма, безусловно, является существенным движением вперед, так как он в отличие от ранее сделанных подходов рассматривает экономическую сторону бытия в тесной связи со всеми остальным сторонами, и прежде всего социальной.

Однако, во-первых, это подход явно из другой категории, мы бы его отнесли в категорию социогенных, во-вторых, заявленное центральное противоречие капиталистического распределения результатов труда, не соответствующего общественному характеру производства, по нашему мнению, не в полной мере рассмотренная марксизмом проблема распределения социально-экономических функций в обществе, и его выводы верны лишь отчасти.

Такое положение связано с тем, что основной функцией развития капиталистического строя была, по факту, функция развития предпринимательства, в том числе с точки зрения принципиального усложнения производственных систем. При этом не капитал лишал рабочий класс средств производства, а усложнение общественного производства потребовало на данном этапе усложнения и разделения функций собственника и работника. Работник в этот период мог оставаться и собственником средств труда, что было распространено среди мелких ремесленников, однако большинству рабочих, сменивших простые инструменты на сложные заводские машины, было не под силу их приобрести, да и без надобности, так как они могли предложить только свой труд, но уже не обремененный средствами производства.

Вопрос распределения средств и ограбления трудящихся не так прост. Но он выходит за рамки данного исследования. Касательно же распределения средств капиталистами, то к концу капиталистического строя, а он все же окончился уже как почти сто лет назад (Бакунин, Бердяев, Троцкий, Сорокин, Друкер и др.), капиталы были так же стратифицированы обществом, как и труд, в отдельную весьма формализованную категорию, наличие которой перестало быть волшебным кольцом всевластия. Так, только в США насчитывается более 80 млн частных акционеров. Далеко не все из них попадают в журнал «Форбс» или хотя бы способны его регулярно покупать. Показательно, что само слово капиталист стало, скорее, журналистским или популистским термином, выйдя как из широкого употребления, так и из деловой практики, где одних наследников капитала теперь называют инвесторами, других — предпринимателями. Иногда эти понятия пересекаются, но чаще всего это теперь две разные категории.

Как было отмечено выше, из категории эндогенных теорий выпал блок, связанный с управленческими задачами. Так вот, вопрос не только в специфике его классификации. Проблема в том, что с 20–30-х гг. прошлого века после смены общественной формации миром стал править не капитал, а каста управленцев. Соответственно, и среди экономических проблем ключевыми стали управленческие просчеты, как и роль спасительной шлюпки. При этом вопросы монетарной политики стали играть зависимою, второстепенную роль, что хорошо было видно по развитию событий в 2008–2015 гг. на примере действий американских монетарных властей.

Научная мысль попыталась учесть произошедшие изменения. Однако, на удивление, эти действия давались очень тяжело, что показывает и первый кризис, возникший в таких условиях. Великая депрессия длилась десять лет. Точнее, в течение целого экономического цикла американская, да и мировая экономики не могли отважиться начать правильно решать проблемы — и именно в управленческой плоскости, где, в конце концов, они и были разрешены Рузвельтом. И хотя впоследствии эти действия были названы госкапитализмом и госрегулирование рыночной экономики рассматривалось как экстраординарная мера, именно они производили корректировки как раз управленческих ошибок. Отметим, однако, что никакого госкапитализма тогда уже не было, и не могло быть, в связи с отсутствием в тот период времени капитализма как такового, который, фактически, был похоронен вследствие Первой мировой войны, разрухой в Европе и чуть позже окончательно Великой депрессией в Америке. Структура и отношения общества усложнились настолько, что выполнивший свою миссию капитализм вынужден был передать эстафету общественного развития следующему функционалу — управленческому звену.

Это же время показало, что в своих оценках лукавит не только Кейнс, но и марксисты, так как одновременно с Великой депрессией отмечались весьма значительные проблемы развития общества и в советской России, в том числе связанные с неурожаем и голодом. Показательно, что именно в тот же период возникли наиболее жесткие репрессии, и они были направлены на управленческие амбиции номенклатуры (эту ситуацию частично описал Троцкий в 1936 г. [18], но и он не до конца представлял реальные общественные и экономические связи, хотя видел их намного лучше, чем его современники).

Показательно, что среди родоначальников психологических теорий циклов оказался все тот же Джевонс, который увидел солнечный след в этой истории. Показательно это потому, что описанные им особенности влияния затрагивали опять воздействие солнечной активности на экономику, но уже опосредованно — через влияние на психологию людей. Он, возможно, просто не мог знать о наличие такой взаимосвязи, но блестяще ее уловил и вместе с еще одним выдающимся мыслителем (Парето) сформировал одну из основных теорий, определяющую влияние психологии сознания на принятие решений по экономической деятельности.

Впрочем, в психологической теории отметился и Кейнс, достаточно осторожно относившийся к понятиям кризисов, циклов и даже к смене капиталистической формации, что в совокупности показывает, что фактор определенных заблуждений или, может быть, намеренных действий, совершенно не помешал Кейнсу [10], совместно с Пигу, искать практические выходы из ситуаций, которые он по каким-то только ему ведомым причинам не может признать такими, какие они есть.

Не выходит за рамки шаблона и равновесная теория цикла Р. Лукаса, центральной идей которой является взаимодействие денежных шоков.

Таким образом, несмотря на противоречивую природу экономических циклов и их основного события — кризиса, данный вопрос получил широкое рассмотрение в научных кругах, которые достаточно детально изучили ситуацию. Особенно активным обсуждение стало в конце 20–30 гг. ХХ в.

По нашему мнению, роль в этом сыграл не только накопленный к тому времени статистический материал, но и мощный социально-общественный пласт менеджмента, который пришел на смену капитализма. Как следствие, неэффективность прежних методов разрешения проблем, мощный вызов обществу и его встряска привели к появлению множества теорий, действительно затрагивающих многие ключевые проблемы.

Однако постепенно с середины 70-х гг. активность рассмотрения проблем цикличности развития экономики, природы и характера развития кризиса, а также реального состояния социальноэкономического развития общества превращается почти в узко научное знание, хотя уровень и последствия кризисов в мире только нарастают.

По нашему мнению, причиной этого следует считать незаинтересованность, как теперь говорят, правящих мировых элит в реальном рассмотрении данных вопросов как для одних стран — стран социалистического блока (развитие данной темы было равносильно развалу идеологического базиса, определившего, что при социализме кризисов быть не может), так и для других стран (в странах так называемого капитала уже начала происходить тихая революция, заместившая на уровне управления странами воздействие на общество транснациональных корпораций, для которых кризисы и денежные инструменты были инструментами управления ситуацией), что закрывало эту тему для широкого использования.

Но скрывать эту тему долго оказалось невозможным, так как логика и механизмы социальноэкономического развития, а также действующие природные факторы усилили проходящие в последнее время кризисы и сделали их структурно тяжелыми в силу того, что удобные для управляющих мировым сообществом компаний механизмы и решения не способны восстановить растущие в обществе и экономике дисбалансы.

Поэтому обществам для решения сложившихся проблем необходимо в первую очередь усилить контроль над управляющим звеном внутри страны как на уровне госуправления, так и на уровне крупных компаний и повысить их профессионализм, а также оптимизировать его деятельность как общественную функцию, снизив запредельный уровень манипулирования финансовым инструментом.

Однако сделать это в сегодняшних условиях в рамках всего мира затруднительно. Поэтому существует высокий риск полного выхода из-под контроля формирования мировой финансовой массы в ближайшие годы, что к 2018–2019 гг. может не только неизбежно породить очередной мировой экономический кризис, но и обрушить имеющуюся финансовую систему.

В настоящее время затруднительно сделать прогноз возможности и эффективности преодоления сложившихся проблем к 2018–2019 гг. Разумеется, проблемы эти имеют выраженный международный характер, и полностью изолироваться от них невозможно, однако сочетание разумной внутренней и внешней политики может позволить России существенно улучшить перспективы своего развития и экономического положения к началу 20-х гг.

Выводы

Для преодоления кризисных явлений и построения эффективной экономики в средне- и долгосрочной перспективе необходимо:

◼ признать цикличность развития общества, связанную с наличием детерминантного, комплексного воздействия природной среды на все стороны человеческой деятельности (прежде всего, в части солнечной активности), выступающего в виде катализатора при разрешении накопившихся внутренних дисбалансов этого развития (имеющих разную природу и характер цикличности);

◼ организовать комплексное изучение данного вопроса;

◼ учитывать полученные выводы при планировании и реализации социально-экономического развития на государственном и общественном уровне;

◼ сформировать на новом уровне контроль и регулирование основных дисбалансов социально-экономического развития, прежде всего в части процедур выявления неэффективной деятельности и в части работы государственного аппарата и управленческих структур крупных компаний разных форм собственности;

◼ предпринять усилия по повышению качества управления госаппарата и управленческих структур компаний, способных оказывать влияние на социально-экономическое развитие страны;

◼ поддерживать на высоком уровне защиту от угроз влияния других социально-экономических систем;

◼ в построении промышленности и экономических механизмов следует сконцентрироваться на формировании базы развития нового экономического уклада;

◼ рассмотреть и сформировать программу, учитывающую необходимость и особенности трансформации общества к условиям развития нового социально-экономического уклада, среди которого выделяются создание и развитие идеологии общественного развития, всеобщего высшего образования, контроль за качеством работы госаппарата, существенный рост защиты интеллектуальной собственности России, экономики знаний, тотальной автоматизации и робототехники, системы 3D-печати, индивидуализации производств, сверхкомпактных и мощных энергетических систем, роста ответственности и управленческих знаний, культурной идентификации.

При этом все это будет сложно развивать без постепенного перехода общества в целом к новой универсальной формуле развития — «этот мир строится человеком ради человека и развития человеческих ценностей», что, в свою очередь, возможно при возникновении и развитии «взаимного уважения и внутренней ответственности личности и общества».

Список литературы Критический анализ теорий экономических циклов

- Длинные волны: НТП и социально-экономическое развитие /Глазьев С.Ю., Микерин Г.И., Тесля П.Н., и др. -Новосибирск: Наука, 1991. EDN: TRYTMX

- Иванов В.В. Иванова А.В. Новый формат экономических кризисов. Причина. Сущность. Ловушки. Девятый международный молодежный экономический и финансовый форум «Россия в трансформирующимся мире: финансовые тенденции и экономические перспективы» РАНХиГС при Президенте РФ, 25 апреля 2013, М. Ваш полиграфический партнер, 2013, с.23-29.

- Иванов В.В. Иванова А.В. Природа спускового механизма экономических кризисов Инновации в экономике, проектном менеджменте, образовании, юриспруденции, социологии, медицине, экологии, философии, психологии, физике, технике и математике. Сборник научных статей по итогам Международной заочной научно-практической конференции, 29-30 апреля 2013 года, г. Санкт-Петербург. СПб.: Изд-во «КультИнформПресс», 2013, с.102-106.

- Иванов В.В. Иванова А.В. Причины неудачи социализации российской экономики в ХХ веке. Современные проблемы гуманитарных и естественных наук: материалы XV международной научно-практической конференции 25-26 июня 2013 г/науч.-инф. Издат. Центр «Институт стратегических исследований». -Москва: Изд-во «Спецкнига», 2013.-512 с.

- Иванов В.В. Иванова А.В. Причины неудачи социализации российской экономики в ХХ веке. Современные проблемы гуманитарных и естественных наук: материалы XV международной научно-практической конференции 25-26 июня 2013 г/науч.-инф. Издат. Центр «Институт стратегических исследований». -Москва: Изд-во «Спецкнига», 2013.-512 с.

- Иванов В.В. Иванова А.В. Влияние социализации общества на экономические процессы. Современные направления развития гуманитарных, юридических и экономических наук: сб. трудов -М. НПО «Типография Москва»,2013. -223 с.

- Иванов В.В. Иванова А.В. Влияние социализации общества на экономические процессы. Современные направления развития гуманитарных, юридических и экономических наук: сб. трудов -М. НПО «Типография Москва»,2013. -223 с.