Кризис и занятость в сельской местности. Доклад на совещании у М.Е. Николаева 15 марта 2010 года

Автор: Нефедова Т.Г.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Статья в выпуске: 8 (150), 2010 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются особенности занятости и безработицы в сельской местности, основные модели занятости в сельской местности, такие как развитие сельскохозяйственных организаций, развитие фермерских хозяйств, сельскохозяйственная неформальная самозанятость населения, лесозаготовки и деревообработка, сбор и переработка даров леса, дачное реосвоение сельской местности, развитие туризма, социальная поддержка местного населения.

Безработица в сельской местности, миграционные процессы в сельской местности, неравномерность депопуляции, сокращение наиболее трудоемкого животноводства

Короткий адрес: https://sciup.org/143181377

IDR: 143181377

Текст научной статьи Кризис и занятость в сельской местности. Доклад на совещании у М.Е. Николаева 15 марта 2010 года

Кризисные проблемы агросектора России в 1990-х гг. во многом решались путем уменьшения зарплат или накопления долгов по зарплатам, что позволило избежать сокращения занятости, адекватного сокращению производства. Это долго уводило проблемы занятости в скрытую сферу. Однако неравномерный выход из кризиса с 1999 г. предприятий, их адаптация к рыночным условиям привели к сокращению занятости в 2000-х годах, которая была связана как с модернизацией производства, так и с недееспособностью многих предприятий. Число безработных в сельской местности в 2009 г. почти сравнялась с численностью занятых в сельскохозяйственных организациях, в то время как в 2000 г. оно было в 2,1 раза меньше.

В последние годы в сельской местности регистрировался более высокий уровень безработицы, чем в городах (в 4 квартале 2009 г. зарегистрированная безработица составляла в России в целом 2,1%, в сельской местности – 4,5%). Однако этот показатель не отражает реальные процессы увеличения безработицы, поскольку большинство сельских жителей, особенно в удаленных районах, не регистрируются в службах занятости. Показатель безработицы МОТ ближе к реальности. При среднероссийских показателях в 2009 г. от 5,8 до 7,1% в сельской местности он колебался от 10 до 13%. Однако и он неточен, поскольку более полные обследования ведутся в городах России. К этим цифрам можно добавить неполную занятость (сокращенный рабочий день, неоплачиваемые отпуска и т.п.), которая в целом по России составляла на конец 2009 г. еще более 2%. Но и этот показатель учитывается только по крупным и средним предприятиям, а это только половина занятых. В сельской местности скрытая безработица особенно высока из-за длительных невыплат зарплат. Можно добавить и общественные работы, которые были временными (уборка территории, ремонт и т.п.) и потому не решали проблему кардинально. Если использовать материалы сельскохозяйственной переписи населения, то и в этом случае ответы населения не всегда отражают реальную ситуацию. При сложившейся идеологии наемного труда люди, если не имеют работы по найму, считают, что они не заняты, даже в том случае, если они заняты в своем хозяйстве, особенно со скотом с утра до вечера и даже продают свою продукцию.

Поэтому точно определить уровень безработицы в сельской местности не позволяют никакие показатели, поскольку, с одной стороны, велика доля скрытой безработицы, а с другой – распространена неформальная занятость, как в своем селе в личном хозяйстве, так и временные работы в других местах (отход).

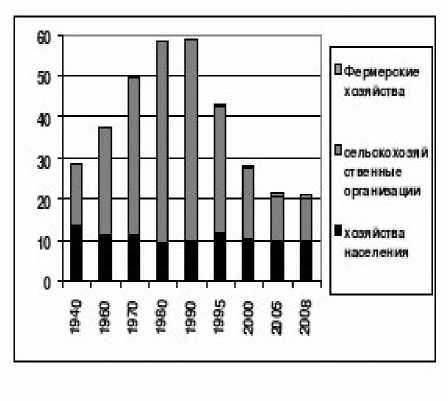

Например, согласно сельскохозяйственной переписи 2006 года в сельхозоргани-зациях было занято около 2 миллионов человек (сокращение в 4 раза), в фермерских хозяйствах – около 500 тысяч, а в хозяйствах населения – 22 миллиона, более половины всего сельского населения. Это и есть неформальная занятость, колоссальная в условиях России. Для такой урбанизированной страны это, конечно, нонсенс. Но именно эта неформальная занятость позволила сохранить часть поголовья скота. С 1990 г. оно резко уменьшилось в сельскохозяйственных организациях и почти не изменилось в целом в хозяйствах населения. Благодаря этой неформальной занятости, дававшей в 1990-2000 гг. около половины всей сельскохозяйственной продукции, жило не только сельское, но и часть городского населения.

Распространение скрытой безработицы и неформальной занятости в сельской местности связано с тесным симбиозом функционирования сельскохозяйственных предприятий и личных хозяйств населения. Даже если предприятие в кризисе и нет денежной оплаты труда, работники зачастую получают натуральную оплату продовольствием и кормами для животных, в южных районах – плату зерном за аренду предприятием земельных паев населения, что позволяет им держать скот и иметь неофициальный денежный доход от своего личного хозяйства, который во многих зерновых районах достигает 60-80% их суммарного дохода. Дополнительно к этому – ветеринарная, техническая (вспашка огородов, сенокошение), транспортная помощь предприятий населению, что удерживает работников даже на практически недееспособных предприятиях. По существу такие предприятия выполняют не столько экономическую, сколько социальную функцию в деревне.

Динамика создания новых рабочих мест на селе была и остается неблагополучной. А главное – длительная безработица (открытая или скрытая) приводит к деградации человеческого капитала и социальной среды. Однако решение проблем безработицы имеет географическое измерение, поскольку связана с возможностями и ограничениями социально-экономического развития разных территорий . У разных регионов РФ, у пригородов и глубинки траектория развития разные. Коридор развития ограничен имеющимися ресурсами (природными, человеческими, накопленными экономическими, включая инфраструктуру), сложившимися формальными и неформальными отношениями, стереотипами поведения, традициями, психологическими пристрастиями и т.п.

Миграционные процессы в сельской местности оказали огромное влияние на ее развитие. Во второй половине ХХ века зона наиболее сильной депопуляции (осталось менее 50% населения 1959 г.) и низкой плотности сельского населения (рис.1) стала проблемной территорией для любой деятельности, поскольку там преобладают люди старше трудоспособного возраста, наиболее распространены социальные патологии. Именно для этой зоны мы можем говорить не столько даже о количественном дефиците, сколько о качественном дефиците трудовых ресурсов. Как правило, опыт показывает, что при таком сокращении (50 и более процентов) и малой плотности происходит деградация социальной среды. Удержать молодежь в сельской местности удается только южным районам, национальным республикам и пригородам больших городов.

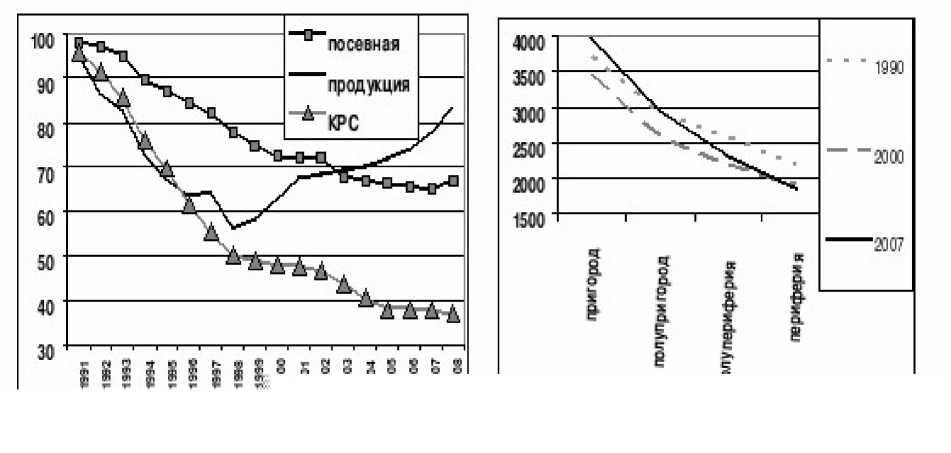

Неравномерность депопуляции привела к резким контрастам в плотности населения и качестве работников между севером и югом России, а также между пригородами регионов и их периферией. Даже в пределах одного субъекта РФ по мере удаления от его центра плотность населения падает, а в Нечерноземье градиент составляет от 20-25 чел./кв. км в пригородном районе до 2-4 человек на периферии субъектов РФ, то есть достигает 10-12 раз (рис. 2). Кратковременное пополнение сельской местности в начале 1990-х за счет мигрантов из бывших республик СССР, из северных и восточных районов России дало реальную прибавку жителей в южных районах, но при усиливающейся естественной убыли населения не остановило сельскую депопуляцию на остальной территории.

Рассмотрим различные модели занятости сельского населения и их предпосылки и ограничения в разных районах.

Модель 1 – развитие сельскохозяйственных организаций

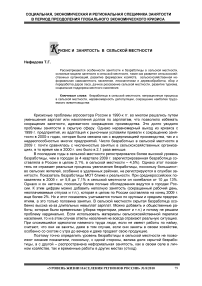

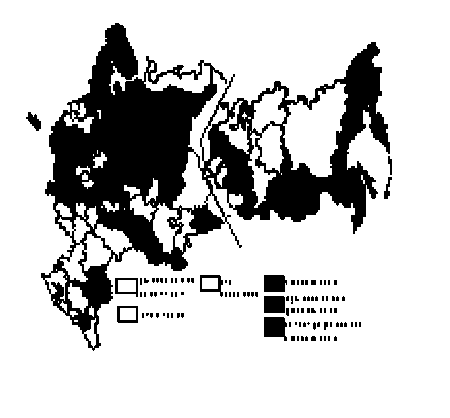

Современная макро экономическая среда приводит к усилению концентрации крупнотоварного сельского хозяйства. При общем росте производства в 2000-х гг. посевная площадь и поголовье крупного рогатого скота продолжали сокращаться, что говорит о пространственной поляризации деятельности (рис. 3). Наиболее успешный выход в 2000-х гг. из кризиса сельского хозяйства был характерен для южных зерновых районов, а в любой нечерноземной области – для пригородов. Продуктивность сельского хозяйства в пригородах и до 1990 г., и теперь при тех же природных предпосылках в 2-3 раза выше, чем на периферии субъектов РФ. В 2000-х гг. продуктивность сельского хозяйства росла, как и общий объем его продукции. Но росла она в южных районах и в пригородах больших городов (рис. 4), при усиливающейся депрессии и забрасывании пашни на остальной территории. В результате усилилось территориальное разделение труда в сельском хозяйстве (рис. 5), агропроизводство сдвигается к югу, в районы, обеспеченные природными и трудовыми ресурсами. Формируется опорный каркас развития относительно успешных сельскохозяйственных организаций при сжатии освоенных сельскохозяйственных земель на огромных территориях. Этот процесс нельзя оценивать однозначно, поскольку он ведет к усилению эффективности оставшихся агропредприятий, но вызывает обострение проблем с занятостью сельского населения при упадке агропредприятий и сельскохозяйственной монофункциональности сельской местности. Он говорит о необходимости поиска иных моделей занятости сельского населения, особенно в депрессивных районах на периферии. В Нечерноземье и на востоке страны, даже при малой плотности населения, уровень реальной безработицы в сельской местности очень высок.

Однако сокращение занятости на сельскохозяйственных предприятиях характерно и для южных районов, где агропредприятия более устойчивы. Выгодность производства зерна и подсолнечника спровоцировала смену специализации на растение- водческую и резкое сокращение наиболее трудоемкого животноводства. Все это также привело к излишкам незанятой рабочей силы при повышенной плотности населения. И здесь давно назрел отход от монофункциональности крупных населенных пунктов и поиск иных моделей занятости сельского населения.

Рис. 4. Надой молока от одной коровы от пригородов к периферии в среднем в нечерноземных субъектах Европейской России в 1990, 2000 и 2007 гг., кг в год

Рис. 3. Динамика производства, посевной площади и поголовья крупного рогатого скота, в % к 1990 г.

Рис. 5. Типы субъектов РФ по изменению вклада в общероссийское сельскохозяйственное производство за период 1990-2009 гг.

Рис. 6. Доля фермеров в производстве зерна в %, по субъектам РФ, 2008 г.

На карте дееспособности крупных и средних предприятий, составленной по административным внутрирегиональным районам выделяются Краснодарский край, западное и центральное Ставрополье, юго-запад Ростовской области. Более благополучны, как это ни парадоксально, Подмосковье (конечно, не самый ближайший к столице пригород, Ленинградская область и вообще пригороды крупных центров, а также некоторые республики Поволжья. Есть еще зона относительно устойчивых предприятий, связанных с зерновым хозяйством от Поволжья до юга Западной Сибири. А, начиная от Калужской области, через Брянскую, Смоленскую, Тверскую на север и северо-восток от Московской области пошла зона, где предприятия не вписались в новые условия, и мы уже не можем здесь рассчитывать на то, что люди могут быть заняты на крупных и средних предприятиях в сельскохозяйственном секторе.

Чтобы понять, что происходит в этой зоне, я приведу конкретный пример Костромской области. Только небольшой пригородный Костромской район сохранил население с 1959 г. Во всех остальных районах – колоссальное падение, причем, повторяю, гораздо раньше 1990 года, с 1950-х годов. То же – посевная площадь. За пределами пригорода – сильное падение, которое тоже началось гораздо раньше, чем современный кризис. Даже если мы обратимся к продуктивности, например, надоям молока от одной коровы – картина та же: чем дальше от Костромы, тем надои меньше, хотя пастбища, травы – все есть. Это, в общем-то, типичная картина для Нечерноземья.

И локальный уровень сельского населения и конкретного колхоза (СПК) на периферии показывает, что население убывало, начиная с 1926 года, постоянно. Молодежь уезжает в города сразу после школы. А посевные площади сократились почти в 10 раз. Это абсолютно заброшенные поля, которые покрыты сорными травами в рост человека и зарастают лесом. То есть в Нечерноземье на примере этого района видно, как происходит сжатие освоенного пространства при кризисе сельскохозяйственных предприятий. Это не означает, что все предприятия исчезнут. Из 15-20 останутся, возможно, 2-4, могут прийти инвесторы, которые скупят часть земель и займутся агропроизводством по-новому. Но сокращение освоенного пространства за счет потери земель предприятий в таких районах неизбежно.

Модель 2 – развитие фермерских хозяйств

Число фермерских хозяйств очень быстро росло в начале 1990-х гг. при стагнации и даже уменьшении в 2000-х гг. При этом средняя площадь одного хозяйства увеличивалась, что также косвенно указывает на процессы поляризации. Много мнимых фермеров. Например, колхоз с целью ухода от налогов может преобразоваться в фермерское хозяйство при тех же работниках, землях и руководителе. И наоборот, многие оформляют фермерское хозяйство, но при неудаче перестают заниматься товарным производством и ведут, по сути, личное хозяйство. Мы всегда в районах задаем два вопроса: сколько фермеров числится и сколько отчитывается – последних всегда в 3-5 раз меньше. Поэтому современное фермерское хозяйство – это и 3 га, и несколько тысяч гектар земли. Крупные фермеры – в основном в зерновых районах, где они играют существенную роль (рис. 6). Устойчивость хозяйств зависит от их специализации (на юге – зерновые, подсолнечник, вблизи городов – овощеводческие, в национальных республиках – животноводческие), а также от человеческого потенциала. Поэтому больше всего фермерских хозяйств на 1000 жителей в Калининградской области, на юге в зерновых районах и в некоторых республиках (в Дагестане, Якутии). Внутри регионов наиболее перспективны для развития фермерства полупериферий-ные зоны, поскольку в пригородах мало земли и она слишком дорога, а на периферии при обилии земель деградировавшая социальная среда "выталкивает" реальных работников. Но даже в тех районах, где фермеры относительно успешны и почти восстановили былое производство, они не могут занять столько работников, сколько было занято в прежних колхозах с их более низкой производительностью труда. Проблемы безработицы все равно усиливаются. И второе – фермеры не могут поддерживать хозяйства населения всей деревни, как это делали колхозы, что для многих даже серьезнее, чем потеря работы.

Модель 3 - сельскохозяйственная неформальнаясамозанятость населения

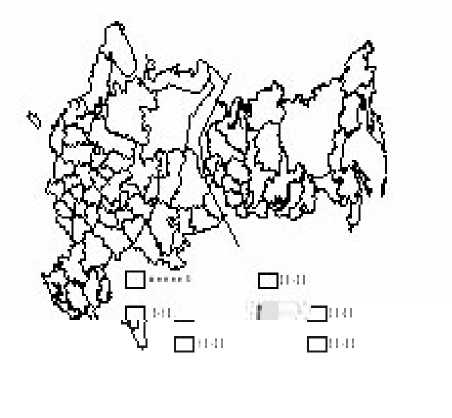

Согласно официальной статистике в годы кризиса хозяйства населения увеличили свою долю в производстве в два раза (с 25% в 1990 г. до 50% и выше в начале 2000-х). Она начала уменьшаться, но все равно остается очень высокой (в 2008 г. – 42%), хотя этот показатель явно завышен, поскольку и крупные предприятия, и фермеры занижают объемы производимой ими продукции. Но при всем несовершенстве статистики, она более ими менее адекватно отражает огромное значение мелких хозяйств населения, в т.ч. и в сохранении поголовья скота (рис. 7). На этапе выхода сельского хозяйства из кризиса с 1999 г. продукция хозяйств населения тоже росла, хотя и не так, как в начале 1990-х. Это говорит о том, что они имеют и свой потенциал развития, а не только отражают реакцию на кризис. Однако существуют огромные региональные различия в потенциале развития хозяйств населения (рис. 8).

Рис. 7. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах разных категорий с 1940 по 2009 гг.

Рис. 8. Динамика поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах населения, 2008 г. в % к 1990

При трех основных ресурсах (труд, земля, капитал), ключевым для развития самозанятости населения оказывается трудовой потенциал. Поэтому наблюдается их развитие на юге и в национальных республиках, лучше сохранивших сельское население и сельские традиции, и сильная деградация в остальных районах, особенно в районах депопуляции. При отсутствии денежного капитала, его, как уже говорилось, многим мелких хозяйствам заменяет симбиоз с сельскохозяйственными организациями, особенно в зерновых районах.

Приведу пример Самарской области. Основные зерновые района расположены на юге области. И именно в этих районах, где расплата с населением идет зерном, производится больше всего молока в хозяйствах населения на одного сельского жителя.

Земли хозяйствам населения, как правило, хватает, хотя именно о ней было больше всего разговоров. Земля становится ограничивающим фактором развития только в местах дефицита земельных ресурсов (на равнинном юге Европейской России, в пригородах больших городов). В остальных районах хозяйства населения, как правило, не могут освоить огромные массивы заброшенных колхозами земель.

Есть множество примеров высокотоварных хозяйств населения, даже целые районы концентрации таких хозяйств, занимающихся скотоводством, овощеводством. Яркий пример – Луховицкий район, где все жители, независимо от места работы, выращивают и очень многие продают огурцы. На границе в Рязанской областью и в ней самой вдоль Оки все выращивают, квасят капусту и везут ее в Москву продавать. Все эти хозяйства могли бы пополнить число реальных фермерских хозяйств при упрощении бюрократии, некоторых льготах, а главное – организации сбыта их продукции. Это главная проблема для товарных хозяйств населения, потому что потребкооперация во многих районах разрушена, а там, где не разрушена, у нее все-таки очень низкие цены. Перекупщики, слава богу, есть, потому что иначе вообще невозможно было сбывать продукцию. Но их мало, нет конкуренции, поэтому они занижают закупочные цены. Организацией сбыта продукции всех типов хозяйств, включая хозяйства населения, должны заниматься муниципалитеты и регионы. Они этим занимаются плохо. Если бы решились проблемы сбыта продукции, особенно небольших партий, хозяйства населения в ряде районов могли бы производить больше, и это очень важно для самозанятости.

Однако этот потенциал есть не везде. Например, наши опросы в областях Нечерноземья показали, что потенциал хозяйств населения там низок. Например, на периферии Костромской области более 80% домохозяйств уменьшили после 1990 г. производство, мотивация к самозанятости там очень снижена. Только 14% готовы выращивать что-то на продажу, даже если получат деньги на развитие хозяйства. В основном это среднее поколение, молодые не хотят, старики уже не могут.

Правда, есть еще один район повышенной занятости населения в своем хозяйстве – это горные районы Кавказа и Сибири. Мы обследовали Северную Осетию, где колхозы с гор практически ушли, и отгонная система животноводства развалилась. Но население в горах, в основном пожилое, держит очень много скота. Приведу лишь пример семьи, в которой мы жили: 8 коров, 12 бычков, 20 лошадей, 3 яка, 40 овец, правда, при экстенсивном содержании. При этом люди считают себя безработными, потому что нет работы по найму.

Таким образом, по всем трем видам сельскохозяйственной занятости (сельскохозяйственные организации, фермеры и хозяйства населения) вырисовываются наиболее проблемные зоны: Центральная и Северо-Западная Россия и многие восточные районы страны (за исключением пригородных районов).

Модель 4 – лесозаготовки и деревообработка

Эта модель могла бы быть перспективна именно в тех зонах, где наблюдается упадок сельскохозяйственной деятельности. Большое количество пилорам в лесной зоне указывает на наличие определенного потенциала самозанятости в этой области. Однако в 1990-2000-х годах плохо контролируемая вырубка по лесорубочным билетам приводила к масштабному браконьерству и варварскому истощению лесов вокруг поселений. Новый лесной кодекс 2007 г., призванный упорядочить лесопользование, тем не менее, осложнил деятельность мелких предпринимателей. Заявительная система и аренда лесов с обязательством их восстановления дают преимущества крупным компаниям. В то же время кризис лесозаготовительных предприятий привел к сильной безработице в монофункциональных лесных поселках, которая очень слабо регистрируется из-за их удаленности. Реакцией стал сильный отток населения и потеря квалифицированных кадров.

Модель 5 – Сбор и переработка даров леса

Эта модель самозанятости также может стать альтернативой или дополнением к сельскому хозяйству на огромной лесной территории. В таких районах продовольственная функция лесов приобретает не только экономическое, но и большое социальное значение. Доля некультивируемого продовольствия в мире в среднем 10%. Экономически эта функция лесов в России недоиспользуется. Однако в магазинах преобладают импортные грибы, а российские жители продают грибы и ягоды на трассах, что явно говорит о неразвитости малого предпринимательства в сфере организации сбора и переработки даров леса на местах.

Модель 6 – дачное реосвоение сельской местности

Роль дачного развития удаленной от городов местности, а не только пригородов, как правило, недооценивают. Все большее распространение получает феномен среднеудаленной (100-300 км) и дальней дачи (300-600 км) в тихом безлюдном месте. Процесс заполнения дачниками удаленных периферийных сельских районов начался еще в 1970-х гг. и набирает силу. Обследования показывают, что дачные зоны Москвы и С.-Петербурга захватили соседние области и уже сомкнулись на юге Псковской и Новгородской областей. На северо-востоке они охватили не только соседние с Московской области, но и Ивановскую, Костромскую. Именно в такую дачную форму воплотилась российская субурбанизация, хотя города все еще остаются привлекательнее для постоянного места жительства.

Опросы показали, что москвичи и жители подмосковных городов летом в отдельных живописных районах Ярославской, Тверской, Владимирской и других областей увеличивают общую численность населения в 2-4 раза. Но даже в удаленных на 400600 км районах доля московских дачников достигает 50% собственников домов, а в сильно депопулировавших деревнях 70-90%. Однако дачники не повсеместны, они концентрируются в отдельных очагах с наиболее живописными ландшафтами, сохраняя дома и целые деревни. Экономические стимулы, исходящие от дачников, способны занять часть местного населения, они создают спрос на услуги по ремонту и строительству домов, присмотру за ними. Мелкое индивидуальное хозяйство имеет шанс укрепиться, снабжая дачников продуктами. Приток дачников дает стимул к развитию торговли в соседних городах, хотя имеет и негативные последствия, задавая в сезон повышенные цены. Но главное – дачники в деревнях, в основном интеллигенция среднего достатка, создают иную социальную среду, активизируют местное сообщество. Все это может способствовать задержанию местного населения. Главным экономическим ограничителем дачного развития периферии служит сильное отставание развития инфраструктуры и сервисного сектора.

Модель 7 – развитие туризма

Помимо общеизвестных туристических маршрутов весьма популярны рекреационно-туристические схемы развития депрессивных районов. Однако при прогнозировании создания туристических или рекреационных баз необходима оценка множества ограничивающих факторов: степени уникальности и привлекательности данного природного или культурно-исторического места, наличие территорий-конкурентов, ближе и удобнее расположенных к крупным городам, возможности и стоимости развития необходимой инфраструктуры, наличие трудового потенциала для высококачественного обслуживания отдыхающих (опыт создания баз отдыха в депрессивных районах заканчивается обычно завозом работников из городов или пригородов) и т.п. Тем не менее, любое стимулирование туристической активности на территории может дать стимул развитию сферы обслуживания.

Модель 8 – социальная поддержка местного населения

Эта модель может реализоваться на территориях, где трудоспособных жителей почти не осталось. Ведь депопулировавшие деревни — это, по существу, дешевые дома престарелых, которые отчасти и продуктами себя обеспечат. Но они требуют особого обслуживания: автолавок с продуктами, доступной медицинской помощи, регулярных автобусных маршрутов (а, следовательно, и приличных дорог), доходящих до всех живых деревень. Эти мелкие, на первый взгляд, но чрезвычайно важные дела – прямая задача региональных и местных властей, на выполнение которой они должны иметь деньги в бюджетах. При создании подобных условий, дети будут реже забирать стариков в города, что продлит их существование.

Подведем итог. Главные беды сельской местности, как и малых городов: монофункциональность, неразвитость инфраструктуры и сферы услуг, депопуляция и разрушение социальной среды, низкий уровень самоорганизации локальных сообществ.

Современный кризис 2009-2010 гг. ударяет не только по развитым сельским районам в связи с уменьшением инвестиций, мировых цен, потребительского спроса. Он болезненно сказался и на депрессивных сельских районах. Это и увеличение доли убыточных предприятий при высокой себестоимости продукции, и участившиеся банкротства из-за ужесточения налоговой политики в регионах. Это уменьшение бюджетной поддержки сельского хозяйства, сжатие финансирования агропромышленных программ и программ развития села. Это снижение региональных трансфертов, а, следовательно, разрушение инфраструктуры, сокращение финансирования школ, ФАБов, библиотек. Все это ведет к усилению поляризации сельской местности.

При такой поляризации очевидно, что одним махом из центра проблем занятости в сельской местности не решить. Нужен поиск естественных механизмов развития, поэтому пути улучшения занятости населения должны быть разными и связанными с особенностями природных условий и человеческого потенциала, в т.ч. с учетом национального состава. Социальное прожектерство так же опасно, как и бездействие, так как уводит от решения реальных проблем. Однако эти проблемы могут быть решены на местах не только на основе федеральных законов и энтузиазма отдельных лидеров, но и при наличии гораздо больших, чем в настоящее время, средств в бюджетах муниципалитетов и поселений, а, следовательно, требуют пересмотра межбюджетных отношений .

Повышение зарплат, экономическое стимулирование предприятий и хозяйств населения, кредитная политика – все это необходимо в сельской местности. Однако экономическими мерами проблемы сельских районов с высокой реальной безработицей не решить. Фактор соответствующей запросам молодого поколения социальной среды в эпоху глобализации и информации приобретает решающее значение. Кроме того, стимулированию создания рабочих мест должно предшествовать развитие инфраструктуры и сферы услуг .

Объективный процесс урбанизации в России еще не завершен. Поэтому, несмотря на имеющие место случаи переезда горожан в деревню, ожидать массового возвращения населения больших городов в села и малые города пока не приходится. Главная задача на данный момент – вернуть в деревню отходников, составляющих основной трудовой потенциал сельской местности, стимулировать их к занятости на местах. Важным фактором сохранения деревень, в т.ч. удаленных, является и дачная реконкиста горожан среднего достатка, и миграции из других регионов и бывших республик СССР.