Кризис традиционного деревянного зодчества и проблемы постэтничности

Автор: Орфинский Вячеслав Петрович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Архитектура и строительство

Статья в выпуске: 1 (90), 2008 года.

Бесплатный доступ

Статья рассматривает явления в народном деревянном зодчестве и народной культуре, связанные с этническим взаимодействием карельского и русского населения Карелии. Ставятся вопросы о многоэтапном процессе культурной ассимиляции карел, о ее нелинейности и возможной обратимости. Постэтнический этап развития территориальных сообществ различного уровня, имеющий исторические прецеденты, представляется как условие сохранения локальной самобытности сельской архитектурной среды в соответствии с одной из тенденций современной архитектуры - выявлением «духа места».

Деревянное зодчество, народная культура, карелы русские, межэтническое взаимодействие

Короткий адрес: https://sciup.org/14749361

IDR: 14749361 | УДК: 72.03

Текст научной статьи Кризис традиционного деревянного зодчества и проблемы постэтничности

Во всем мире в XXI в. резко обострилось противоречие между стремлением к сохранению величайшей ценности человеческой цивилизации – культурного многообразия Земли и логикой урбанизации, отодвигающей на обочину общественного развития заботу об источниках такого многообразия – объектах культурного и природного наследия.

Существенную роль в разрешении этого противоречия призвана сыграть архитектура. В качестве одного из основных ее приоритетов XX Конгресс Международного союза архитекторов (Пекин, 1999) назвал необходимость образного воплощения «духа места» – емкого понятия, выражающего совокупность существенных особенностей конкретных территорий и приоритетов национального самосознания населения.

В 2001 г. на общем собрании Российской академии архитектуры и строительных наук отмечалось особое значение архитектурноградостроительной деятельно сти, направлен

ной на повышение роли региональных школ, придающих конкретность понятиям среды и традиции, а также обращалось внимание на необходимость активных действий для совершенствования системы сохранения культурного наследия. В условиях Карелии и Русского Севера в целом таким наследием стало народное деревянное зодчество – важнейшая составная часть традиционной крестьянской культуры, которая, по словам известного фольклориста Б. Н. Путилова, «в своих многообразных проявлениях всегда региональна (локальна)… Местный колорит не просто окрашивает явления культуры, придавая им неповторимые оттенки, но и органически включен в жизнедеятельность этнической общности» [1].

Русский Север - подлинный заповедник народной культуры, самобытность которой сложилась в ходе многовековых контактов русского и финно-угорских народов. Сегодня он испытывает деформирующее давление урбаниза-

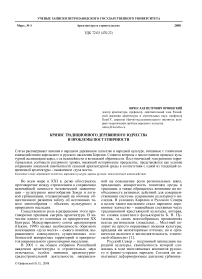

Деревня Суйсарь-на-острове. Фото В. Гуляева

ции, многократно усиленное издержками экономических реформ, буквально опустошающих сельскую местность. Кроме того, в регионе происходит лавинообразная ассимиляция, обычно понимаемая как преодоление экономической и культурной обособленности разноэт-ничных групп населения с по степенным растворением малочисленных в более многочисленных и с утратой первыми своего языка, культуры и национального самосознания. Отсюда, как следствие, - огромные потери этнокультурных ценностей и, казалось бы, неотвратимая унификация среды обитания.

Но насколько такая унификация неизбежна? Если этнокультурная ассимиляция закономерна, стоит ли тратить силы и средства на попытки повернуть историю вспять?

Ответом на эти вопросы могут послужить результаты комплексных исследований ученых-гуманитариев Петрозаводска, отраженные в серии монографий, посвященных поселениям и локальным этническим ареалам разных диалектных групп карел – селу Суйсари, деревням Юккогубе и Панозеру [2]. История карел – это в том числе история их ассимиляции, которая в упомянутых монографиях предстает не безнадежно однозначным и однонаправленным процессом. Исторические прецеденты устойчивости и «обратимости» карельской культуры, периодических подъемов национального самосознания, сопровождающихся повышенной этнизацией отдельных элементов культуры или даже этническим развитием, новаторством на основе традиций, – все это оставляет надежду, что с учетом исторического опыта можно решить современные проблемы прибалтийско-финского населения региона.

Проследить особенности ассимиляции ка-рел-людиков дает возможность детальное описание культуры и быта села Суйсарь.

Деревня Юккогуба. Фото Б. Бойцова

Деревня Панозеро. Фото М. Ниеминена

На первый взгляд, мало что напоминает о карельском прошлом села, но при внимательном рассмотрении оказывается, что в планировочной организации входящих в его состав деревень в XX в. происходят любопытные преобразования, характерные для многих поселений кар ел. Судя по следам и остаткам старых построек, в прибрежной части суйсарской

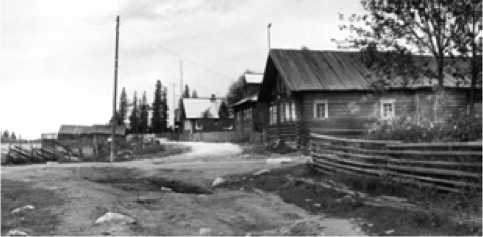

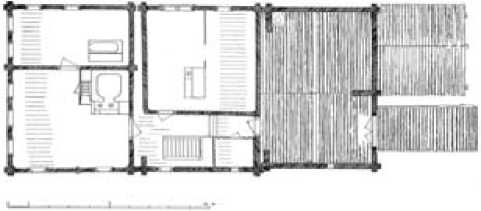

Рис. 1. Планы деревень Суйсарь Северная и Кулля (по обмеру О. Кирилловой, 1995 г.)

деревни Северной ранее существовала рядовая планировка с ориентацией домов на воду. В первой половине XX в. вновь строящиеся дома в береговом порядке обращались не на воду, как их предшественники, а на юго-восток. Более того, возникшая по со седству в 1920-е гг. рядовая деревня Кулля, не учитывая близость водоема, полно стью повторила планировочные принципы Северной. Вывод очевиден: в XX в. в Суйсари водоем потерял свою приоритетность в организации поселения. В то же время возрос приоритет южной ориентации. Налицо «архаизация» архитектурной формы: проявление в ней отголо сков древней традиции поклонения южному солнцу [3]. «Архаизация» в данном случае – спутник «вторичной этнизации», порожденной реакцией самосохранения традиционной народной культуры на угрозу ее унификации [4].

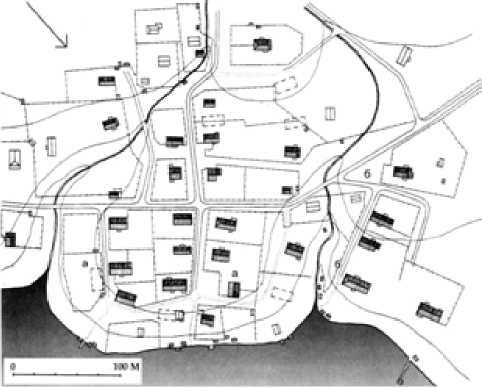

а – декоративный балкон;

б – коньковая кисть ( фото В. Гуляева )

Культура Суйсари сопротивлялась наступающей с востока ассимиляции и пассивно: путем консервации форм, связанных с относительно устойчивыми хозяйственно-бытовыми процессами. Пример тому – состав подстилки для скота, используемый в хлевах и вместе с навозом вывозимый на поля в качестве удобрения. У обрусевших карел Прионежья, так же как и в глубине карельского этнического ареала, такие подстилки включали преимущественно хвою и мох с добавлением соломы и осоки, в русском За-онежье – солому, а хвою, мох и осоку – только в качестве добавок. Традиционные карельские предпочтения неукоснительно соблюдались суй-сарянами, несмотря на то, что качество получаемого удобрения находилось в обратной зависимости от количества хвои.

в – кронштейн – обратный крюк ( фото Б. Бойцова ) Декоративные детали жилых домов Суйсари:

Пассивному сопротивлению способствовала и характерная для карел в целом заторможенность эволюции зодчества. Не случайно в Суй-сари до последнего времени относительно хорошо сохранялся архитектурный декор, а в нем – «карельские» версии форм, возникшие в результате творческой переработки заимствованных русских деталей: декоративные балконы с ограждением из плоских дощатых «балясин», характерных для русского Заонежья, но с геометризо-ванной («колючей») порезкой на «карельский лад»; закрепленные под стыком причелин кисти с силуэтно порезанным контуром; подкрышные кронштейны с зубчатой порезкой нижней грани и своеобразные кронштейны типа «обратный крюк», представляющие собой гибрид русского модульона и карельского крюка, зафиксированные преимущественно в зонах контактов прибалтийско-финского и русского населения.

Сходные результаты получены на лингвистическом материале: при полной утрате люди-ковского диалекта карельского языка в Суйсари лексика суйсарян конца XX в. также включала слова, отражающие давние контакты русского и прибалтийско-финского населения. Но в целом их современный говор отнесен Л. П. Михайло- вой к олонецкой группе говоров севернорусского наречия. По мнению исследователя, в начале XX в. в Суйсари произошла полная языковая ассимиляция.

Вопрос о соотношении языка и культуры не нов. Не повторяя ни известных аргументов в пользу культурообразующей роли языка, ни наиболее распространенных контраргументов - напоминаний о культурной самобытности народов, не имеющих собственного языка, ограничимся рассмотрением вопроса: правомерно ли отождествлять билингвизм (применительно к фольклорным жанрам - «бифольклоризм») с форсированной ассимиляцией этнических сообществ?

В монографии о Панозере описываются проявления бифольклоризма, который долгое время рассматривался финляндскими исследователями рунической поэзии как досадное проявление ассимиляции карельской культуры в русской. По словам санкт-петербургской фольклористки Т. Г. Ивановой, бифольклоризм является переходной формой, используемой только для кратковременного отстаивания национального самосознания, и не мог существовать долго [5]. Однако означает ли бифольклоризм необратимую стадию в этнокультурной эволюции?

Факты, приведенные У С. Конкка в монографии о Юккогубе, свидетельствуют, что «русизмы» в карельской причетной традиции появились еще в далекой древности и правомерно атрибутировать такие проявления бифолькло-ризма как устойчивые этнические символы. Их можно назвать бинарными, так как они играли двойственную роль: с одной стороны, служили проводниками надвигающейся ассимиляции, с другой - «противоядием» от нее, способствующим этническому самовыражению. Так, заимствование русских слов помогало плакальщицам строить аллитерации - основу стихосложения плачей и в целом калевальского стиха, что способствовало наиболее полному проявлению собственной поэтической традиции.

Показательно, что бинарные символы зафиксированы в разных сферах творчества и в постройках панозерцев, как и в зодчестве всех северных карел - русско-карельские по своему характеру дома-комплексы, надстроенные над карельскими часовнями колокольни с высоким «русским столпом» и пологим покрытием в виде «карельского» колпака, печи с русским по происхождению «козоно» и пережитком открытого очага - камельком, заимствованным у саамов.

Равноправный этнокультурный диалог обогащал художественное творчество взаимодействующих народов. Похоже, что это универсальная закономерность развития любой фольклорной культуры. Дополнительное подтверждение тому - давнее исследование А. С. Степановой, по священное ритуальной причети, связанной с «невестиной баней». Оказалось, что степень сохранности карельской причетной традиции находилась в прямой зависимости от интенсив-

а - часовня в д. Ювалакша. Фото И. К. Инха, 1894 г.

б - дом-комплекс в д. Панозеро. (План дома А. С. Мошни-ковой, обмер А. Яскеляйнена)

в - печь с «козоно» и камельком в д. Ювалакша.

Фото И. К. Инха

Бинарные этноархитектурные символы в зодчестве карел

ности русских влияний, а образная выразительность одного из самых самобытных жанров устной лирической поэзии карел проявилась наиболее ярко в Южной Карелии, где двуязычие среди мужской части населения давно стало культурной нормой [6]. По этому поводу можно сказать, перефразировав А. И. Куприна: русские влияния для народного творчества карел то же, что ветер для огня: тлеющее этническое самосознание он тушит, а костер творческого самовыражения раздувает еще сильней.

Принято считать, что к началу XX века народная культура постепенно утрачивала свою самобытность. Пример Суйсари как будто подтверждает это. Но даже здесь в разных сферах культуры семантически значимые формы люди-ковского происхождения некоторое время продолжали оставаться смысловыми акцентами культурной среды. Правда, в Суйсари это происходило лишь по инерции.

Иное дело Сегозерье – большая округа Юккогубы, которое в начале прошлого века готово было идти по пути обострения этнического своеобразия. Подтверждение тому - тенденция к этни-зации часовен; «диалог» разных направлений в кистевой росписи; иконы-примитивы и «народное православие», в котором переплелись поминально-погребальная обрядность и древние культы с христианскими представлениями; творчество сказочника, исполнителя русских былин и их переводчика на карельский язык Т. Е. Туруева и знаменитый Сегозерский хор, созданный уроженцем Смоленской области Георгием Савицким и карелками из Падан Агафьей Лебедевой, Феклой Исаковой и Марией Громовой.

Нередко исследователи отмечают сложность и длительность процесса размывания этнической культуры. В частности, этномузыковед В. А. Лапин применительно к феномену фольклорного двуязычия выделил 7 уровней этнокультурного взаимодействия в направлении от отдельных заимствований до культурно-языковой ассимиляции и смены этнического сознания [7]. Сходное явление отмечено нами и в этноархитектуре. Можно добавить, что из-за несинхронности развития различных форм традиционной народной культуры в ней, как правило, сосуществовали разностадиальные явления, в том числе в интересующих нас сферах языка, этнической культуры и этнического самосознания. Поэтому ассимиляция в любой сфере, кроме последней, отнюдь не всегда являлась поводом для ассимиляции тотальной. Более того, при определенных условиях даже атрофия этнического самосознания могла становиться процессом обратимым.

Косвенно подтверждением этого может служить проанализированная финским этносоциологом К. Хейккинен ситуация в финляндской провинции Саво, куда после «зимней войны» 1939-1940 гг. переселилась значительная часть приладожских карел. Потомки мигрантов, родившиеся на чужбине уже после войны, вырос- ли в условиях почти полной ассимиляции. Но в последней четверти XX в. благодаря обострению этнического самосознания многие из них, ориентируясь на сохранившиеся отголоски реальных этнических традиций и традиции литературные, стали рассматривать карельскую культуру на уровне обобщений, необходимых для формирования этнических символов. В результате возник парадокс: рост этнического самосознания на фоне угасания фактической этнической культуры [8].

Возможно, нечто подобное на рубеже XIX-XX в. спонтанно наметилось в Сегозерье, где этническая активность населения была продиктована внутрикультурными побуждениями, в противоположность Финляндии, где в 1970-х гг. попытки реанимировать этнические традиции карел связаны с внешними импульсами – воздействием школы, краеведческой литературы и, главным образом, финской православной церкви. В лагерях и на семинарах Православного Союза молодежи обучали карельскому языку, играли в городки и возрождали национальные обычаи. Недаром даже само понятие «православная религия» отождествлялось для молодых людей с понятием «карельская культура», включившим в себя все – от предмета культа до игры в городки.

На первых порах способствовали этнизации финляндских карел и стилизованные макеты карельских построек. (Таков, например, дом «Бомба» в туристском комплексе близ г. Нурмеса, воспроизводящий крестьянскую усадьбу Бомби-на из приграничной карельской деревни Суоярви, отошедшей в 1940 г. к Советскому Союзу). Но популярность их была недолгой, поскольку вопрос о подлинности культуры, как и об этнической истории своего народа, для финляндских карел представлялся первостепенным [9].

Надо сказать, что в Финляндии еще в 19401950-х гг. было продемонстрировано понимание этнопсихологической роли окружающей среды при попытке решить задачу, противоположную ранее описанной, – финизировать население той части Беломорской Карелии, которая по мирно-

Дом Бомбина в туристском комплексе «Бомба» близ г. Нурмеса, Финляндия му договору после «зимней войны» была передана Финляндии взамен приладожской Карелии. Правительство Суоми запретило восстанавливать разрушенные в войну дома в «карельском» стиле. Но директивы подействовали лишь частично: когда в 1990-х гг. по приглашению финских коллег мне удалось побывать в деревнях Римми и Куйваярви близ г. Кухмо, то я увидел там помимо финских по наружному облику построек православную часовенку и, главное, традиционную для карел организацию интерьера жилищ с композиционно доминирующей большой русской печью или ее модернизированным аналогом. Все это подтверждает значительную роль, которую способна сыграть местная архитектурная традиция для этнического осмысления сельской среды обитания и поддержания этнического самосознания.

Интересные наблюдения в северной Германии сделал в 2000 г. руководитель Первой российско-немецкой этнографической экспедиции А. С. Мыльников [10]. Не опровергая аксиому о том, что жизнь любого этнического сообщества не бесконечна и помимо этногенеза включает обратный ему процесс распада, ученый утверждал, что распад, или, по введенному им термину, «этническая дилаборация» (от латинского dilabor – распадаться, разрушаться, погибать и т. д.), является переходом в инобытие: по словам А. С. Мыльникова, люди «гибнущего» этноса продолжают жить и трудиться, воспроизводя себя как популяцию [11]». Инобытие сопровождается сменой на коллективном уровне этнической ориентации сообщества и обеспечивает культурную преемственность – перенесение в настоящее и будущее ключевых элементов наследия, которые, входя в структуру современной народной культуры, способны придавать ей локальное своеобразие. В ряде случаев цепочка этногенез – дилаборация - постэтничность может рассматриваться как аналог явления, ранее изученного на примере деревянного зодчества – линейно-циклического процесса эволюционных преобразований [12].

Продолжая предложенное А. С. Мыльниковым уточнение насколько размытого термина «ассимиляция», можно трактовать постэтнич-ность как этап этнокультурных преобразований, связанный с переориентацией (перенастройкой) социально-психологических механизмов, регулирующих коллективные начала в жизнедеятельности территориальных (неэтнических или полиэтнических) сельских сообществ. Историческим примером постэтнического этапа в развитии территории может служить Беломорское Поморье. Население поначалу небольших прибрежных поморских деревень складывалось из разных этнических компонентов. В этом отношении характерно «знание» о своем происхождении жителей Кандалакшского и Терского берегов: «мы не русские, мы поморы, в нас кого только нет – и карел, и лопарей, и финнов» (Со- общение записано этнографом А. П. Конкка в селе Княжая Губа в 2005 г.). При этом этнической интеграции разноязычных групп населения, участвующих в этом процессе, способствовала «поморская» специфика экономики, основанной на производстве соли, морских промыслах и су-достроительстве.

Нарушение исторически сложившихся экономических взаимосвязей прервало стабильное постэтническое развитие сельских поселений региона и привело к следующей стадии этнокультурных преобразований – к унификации традиционной среды обитания, а зачастую – к ее деградации.

В этом отношении показательна судьба ка-релько-поморского села Подужемья, о котором еще в конце XIX в. известный российский этнограф С. В. Максимов писал: «В старинном поморском селе Подужемье, откуда выходят лучшие в Поморье лодейные мастера… строятся самые употребительные, самые важные для ближних прибрежных плаваний мелкие … суда-карбасы…». При этом «судовая архитекту-ра…остается теперь такой же, каковой была в далеком прошлом» [13]. Во второй половине прошлого столетия при строительстве Подужем-ской ГЭС знаменитое село было полностью затоплено без особой на то необходимости, ибо многие старинные карельские дома располагались выше уреза воды будущего водохранилища. Но помимо этнокультурного ущерба односторонний подход к решению гидроэнергетических задач обернулся существенными материальными потерями. Уже не говоря об уничтожении уникальной популяции знаменитой кемской семги, была разрушена потенциально жизнеспособная технологическая база для прибрежно-морского рыболовства.

Информацией для дополнительных размышлений по этому поводу могут послужить материалы натурного изучения южных подступов к Поморью – Онежско-Беломорского водораздела (обследование проводилось в 2006 г. при финансовой поддержке РГНФ (грант № 06-04-03205е) сотрудниками НИИ историко-теоретических проблем народного зодчества ПетрГУ, ИЯЛИ КарНЦ РАН, Петрозаводской государственной консерватории и музея-заповедника «Кижи»), юг которого – Выгозерье - было затоплено в 1930-х гг. при строительстве Беломорско-Балтийского канала.

Этнограф К. К. Логинов со слов информаторов составил общую характеристику обследуемого района и его населения. Последнее примерно с середины XIX в. стало считать себя единой по культуре и происхождению группой русских, выделяя себя из всей массы севернорусского населения в особую этнолокальную группу «выгозёров», подобно собственно поморам или заонежанам. В материальной культуре выгозёров можно отметить феномены, общие для всей группы, но не встречавшиеся у их соседей. Прежде всего, это лодка «выгозёрка» с сильно приподнятой передней кокорой (что позволяло проходить пороги в реках) и специфическим профилем днища и бортов, благодаря которому ее не затирало во льдах.

Этнолокальная группа выгозёров сформировалась в результате языковой и «этнопсихологической» ассимиляции русскими соседствующих с ними карел. При этом для самоидентификации исторически молодое «метисное» сообщество вынуждено было опираться на систему символов, зримо и убедительно выражающих свое отличие от других подобных сообществ. Среди них был и главный местный географический объект – озеро Выгозеро, название которого послужило основой для именования всей окружающей территории (Выгозерье) и самоназвания этнолокальной группы.

Однако, начиная с 1930-х гг., всего за несколько десятилетий выгозёры, как самостоятельное сообщество, перестали существовать из-за оттока местного населения в связи с затоплением территории их проживания при строительстве Беломорско-Балтийского канала и, наоборот, притока приезжих, вызванного промышленным освоением края (Сегежский ЦБК, Надвоицкий алюминиевый завод) и крупномасштабными лесозаготовками (Валдайский ЛПХ). Коренные выгозёры растворились в массе пришлого населения.

Таким образом, история Выгозерья в период с середины XIX в. до 1930-х гг. являет собой «классический» пример формирования постэтнической общности, а последующий период ознаменовался стремительным наступлением унификации и начала деградации традиционной сельской среды обитания.

Иллюстрировать этот период можно примерами сохранившихся фрагментов планировки и застройки поселений. Старейшая из них – деревня Надвоицы. Объемно-планировочная структура юго-восточной части старой деревни постепенно сменялась уличной, сохраняющей традиционный «закон створов», обеспечивающий постановку «в разбежку» соседних порядков домов с тем, чтобы из окон изб заднего (по отношению к реке) порядка были видны основные планировочные приоритеты – водоем и южная сторона горизонта. По-видимому, благодаря «естественной» – относительно медленной и постепенной докомпоновке деревенской застройки новыми домами дольше сохранялись традиционные представления застройщиков. Именно поэтому по мере увеличения масштабов докомпоновки в связи с форсированным массовым переселением вкупе с ограниченностью территории возрастала механистичность в постановке домов, что и приводило к нарушению закона створов, имевшему место уже в Новых Надвоицах.

Выгозерские поселения, организованные в результате переселения жителей из зоны затопления, характеризуются многоуличными планировками с механическим «квадратно-гнездовым» расположением домов. Но и при этом процессы докомпоновки существующих деревень или компоновки на свободном месте происходили неодинаково, что подтверждается на примере деревень Вожмогора и Дуброво. Первая из них сложилась практически заново на месте деревушки Голодная Горка, в которую из разных затопляемых деревень восточной части исследуемой территории в индивидуальном порядке перевозились жилые и хозяйственные постройки, которые устанавливались в соответствии с общей планировочной схемой и сохраняли («стихийно консервировали») локальные особенности конкретных построек, но их общая совокупность оказалась композиционно не упорядоченной и производит хаотическое впечатление.

По-иному, преимущественно путем организованной массовой перевозки построек из деревни Ловище, формировалась деревня Дуброво. При этом из соображений рационализации работ из зоны затопления зачастую перевозились лишь основные части срубов жилищ без хозяйственных помещений, высоких подклетов, а порой и самцово-слеговых крыш, уже не говоря о банях, ригах и прочих «необязательных» сооружениях. (Такого рода «рационализация» во многом усложнила формирование новой среды обитания в д. Дуброво, а относительный успех при формировании такой среды был достигнут не благодаря, а скорее вопреки ей). Достройка домов проводилась по месту из нового материала. При этом чердаки часто делались каркаснообшивными, а стандартные пристройки туалетов – из бревен «в заплот». Заново возводились и хозяйственные постройки в виде отдельно стоящих двухэтажных срубов под односкатными крышами, выполненными в виде своеобразных «балочных клеток» из наклонных прогонов (стропил) и горизонтальных балок (слег), несущих кровельный настил. В целом архитектурная среда д. Дуброво производит впечатление намеренно созданной целостности.

Сопоставительный анализ сходных по формообразованию поздних поселений – Вожмогоры

Группа сараев в деревне Дуброво. Фото А. Косенкова и Дуброво - показал, что их несомненные отличия в первую очередь связаны с различным характером переезда: во втором случае – залповым, стимулировавшим проявление у переселенцев коллективистских инстинктов и рост самосознания вновь складывающейся крестьянской общности.

Начало обустройства деревни Дуброво на новом месте относится к 1930-м гг., когда в карельской глубинке еще сохранялись пережитки общинных традиций, что позволяет предположить: здесь в процессе переселения деревни сформировались некие «символы места», в роли которых выступали привычные, легко различимые элементы традиционных построек – подкрышные кронштейны, напоминавшие крестьянам о прежней жизни. Они перевозились вместе со срубами и сохранялись в качестве наделенных семантическим смыслом конструктивных реликтов в рамках системы стропильной крыши. Примечательно, что в качестве символов места со временем жители деревни стали воспринимать и «изобретенные» на новом месте двухэтажные сараи с односкатным покрытием – безусловно, рациональные по своему конструктивному решению и обладающие выразительным объемом и силуэтом. Возможно, популярности таких сараев способствовало их ассоциативное сходство с привычными односкатными покрытиями традиционных хозяйственных построек и/или исторические воспоминания об отдельно стоящих хлевах-сеновалах, широко распространенных в прошлом в средней и северной Карелии. Но в любом случае и сараи, и кронштейны «маркируют» деревню Дуброво, предопределяя ее характерный облик, отличный от соседних поселений. На эту особенность деревни обращали внимание соседи: в частности, дубровские сараи явно вызвали в округе широкий резонанс в виде их упрощенных интерпретаций – сходных по форме комбинированных срубно-каркасных и каркасно-обшивных построек.

Как показал стихийный и, к сожалению, единственный эксперимент с залповым переселением жителей деревни Ловище в Дуброво, существовала реальная возможность стимулировать «постэтническое» самосознание селян, опирающееся не столько на естественные географические реалии (искаженные при затоплении обжитой территории), сколько на искусственно создаваемые новые реалии архитектурнопространственной среды, включая семантически значимые формы, зримо выражающие «дух места». Но единичный характер эксперимента и нежелание решать в комплексе экономические и социокультурные задачи не позволили приостановить трагическую, как стало очевидно в наши дни, гибель народной культуры.

Подкрышные кронштейны в деревне Дуброво. Фото А. Косенкова

Вернемся к междисциплинарным монографиям, чтобы через их призму еще раз взглянуть на современные проблемы сохранения наследия. Этническая дилаборация в Суйсари сопровож- далась переосмыслением неолюдиковских этнических символов, которые переводились в особую категорию примет места с постепенно затухающим этнокультурным подтекстом. Последующая стадия преобразований архитектурной среды - унификация лишила формы-знаки любого неутилитарного содержания и, соответственно, возможности психологически воздействовать на массовое сознание. На этом кончается сходство с ситуацией в северной Германии, описанной А. С. Мыльниковым: дилаборация в Суйсари приводит местное сообщество не к «инобытию» со сменой этнического сознания, а фактически к порогу деградации. В настоящее время историческое село в гармонии с природным окружением еще продолжает восхищать периодически посещающих его ценителей народного искусства, пробуждает ностальгические настроения у суйсарских старожилов, но оставляет равнодушными их детей и внуков.

Что ждет его в обозримом будущем? Скорее всего, с учетом расположения в рекреационной зоне Петрозаводска, окончательное перерождение в дачный поселок или уподобление близлежащей деревне Ялгуба, искаженной втиснувшимися в нее чужеродными коттеджами, огороженными высокими заборами.

Такой сценарий «развития» сельской среды обитания, к сожалению, угрожающий многим традиционным поселениям Русского Севера, цивилизованным не назовешь: с нравственных позиций он аморален, поскольку предполагает уничтожение общезначимых культурных ценностей; с позиций прагматических - неэффективен, поскольку игнорирует стратегические ресурсы развития - культурное и природное наследие.

Существует, по-видимому, единственный разумный выход: частичная музеефикация села с реставрацией и/или достоверным воссозданием памятников истории и культуры с возможностью использования некоторых из них в качестве туристических приютов (возможен и вариант семейного туризма). Все это с учетом активизации туристического бизнеса в Карелии способно повысить благосостояние местного населения, уже не говоря о существенном вкладе в дело сохранения отечественного культурного наследия.

Правда, и в этом случае при отсутствии должного государственного и общественного контроля могут порождаться культурные мнимости - бутафорские сооружения или комплексы-однодневки. Их примеры на северо-западе России: недавно построенная по частной инициативе на берегу Свири туристическая деревня Верхние Мандроги, представляющая собой, на наш взгляд, откровенный луна-парк, или строящийся в Петродворцовском районе Санкт-Петербурга досуговый комплекс «Русская деревня», задуманный как ансамбль, «продолжающий исторические традиции русского деревянного зодчества», но фактически ставший до-

Деревня Суйсарь Южная, 1950-е гг. Фото В. Орфинского рогостоящей, ценой в 4 миллиона долларов, пародией на него.

Думается, единственным ориентиром при возрождении архитектурной среды как Суйсари, так и многих северорусских сел и деревень, разделяющих его сегодняшнюю судьбу, должна стать опора на все еще существующие или документально зафиксированные черты локальной традиции зодчества. Развитие среды на основе культурной преемственности, связанное с восстановлением, сохранением и осмыслением ее элементов как примет места, может помочь формированию новой постэтничности - способствовать нравственному оздоровлению местных сообществ, содействовать их духовной оседлости (термин Д. С. Лихачева) и конкретному патриотизму.

При этом надо помнить, что многочисленные примеры унификации, обезличивающей традиционную сельскую среду, не всегда служат предвестниками неизбежной деградации. Точно так же и многообразие возможных сценариев этнического/постэтнического возрождения исторических территорий отнюдь не гарантирует такого возрождения. Одно очевидно: спасение отечественного культурного наследия нуждается в создании механизмов, учитывающих экономический потенциал, историко-культурные и природные ресурсы возрождаемых территорий.

В Карелии пока известна только одна крупномасштабная попытка такого возрождения, осуществляемая в исторической деревне Панозеро благодаря совместным усилиям финляндского фонда «Юминкеко» и фонда им. Архиппы Перттунена из Костомукши. Попытка эта, описанная в последней из упомянутых выше монографий, актуальна и перспективна, поскольку, учитывая рекомендации ЮНЕСКО по сохранению Всемирного культурного и природного наследия, ориентируется на механизмы цивилизованного рынка и привлечение помощи международного сообщества. Опыт возрождения Па- нозера можно рассматривать как прецедент для других исторических поселений Русского Севера. Однако панозерский пример, в силу его уникальности, не может служить универсаль- ным рецептом. Это лишь напоминание о необходимо сти искать нетривиальные способы практического осуществления теоретически бесспорных идей.

С. 129–143.

Список литературы Кризис традиционного деревянного зодчества и проблемы постэтничности

- Путилов Б. Н. Вступительное слово//Международная научная конференция по проблемам изучения, сохранения и актуализации народной культуры Русского Севера «Рябининские чтения-95»: Сборник докладов. Петрозаводск, 1997. С. 4.

- Село Суйсарь: история, быт, культура/Под ред. Т. В. Краснопольской, В. П. Орфинского. Петрозаводск, 1997; Деревня Юккогуба и ее округа/Отв. ред. В. П. Орфинский. Петрозаводск, 2001; Панозеро: сердце Беломорской Карелии/Под ред. А. П. Конкка, В. П. Орфинского. Петрозаводск, 2003.

- Гришина И. Е. Планировочные приоритеты в развитии традиционных сельских поселений Карелии//Архитектурное наследство. Вып. 44. М., 2001. С. 60-61.

- Орфинский В.П. Загадки "домиков мертвых"//Памятники культуры и мировоззрение. Петрозаводск, 1985. С. 129-143.

- Иванова Т. Г. Заонежская былинная традиция и проблема географического распространения былин//Международная научная конференция по проблемам изучения, сохранения и актуализации народной культуры русского Севера "Рябининские чтения 95":Сборник докладов. Петрозаводск, 1997. С. 88-90.

- Степанова А. С. Карельские свадебные причитания и ритуальная свадебная баня//Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск, 1988. С. 106-129.

- Лапин В. А. Фольклорное двуязычие: Феномен и процесс//Искусство устной традиции. Историческая морфология. СПб., 2003. С. 28-38.

- Heikkinen K. Karjalaisuus ja etninen itsetajunta. Salmin siirtokarjalaisia koskeva tutkimus. Ioensuun yliopistonhum. Julk. N 9. Ioensuu. 1988. S. 360-364.

- Орфинский В. П., Хейккинен К. К вопросу о формировании этнических символов//Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Русского Севера: Межвуз. сб. Петрозаводск: РИО ПетрГУ, 1989. С. 11.

- Мыльников А. С. Об этнической дилаборации и постэтничности: в связи с некоторыми итогами полевых наблюдений в северной Германии//Музей. Традиции. Этничность. XX -XXI вв. Материалы международной научной конференции, посвященной 100-летию Российского этнографического музея. СПб.; Кишинев, 2002. С. 175-178.

- Мыльников А. С. Об этнической дилаборации… С. 176.

- Орфинский В. П., Гришина И. Е. Элементы цикличности в развитии народного зодчества (на примере Русского Севера)//Народное зодчество: Межвуз. сб. Петрозаводск, 1999. С. 23-27.

- Максимов С. В. Год на севере. СПб, 1871. С. 298.