Кризисное состояние здравоохранения: проблемы и перспективы

Автор: Шабунова А.А.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Особенности отдельных направлений социальной политики в период кризиса

Статья в выпуске: 9 (151), 2010 года.

Бесплатный доступ

Кризисное состояние здравоохранения, обусловленное низким уровнем финансирования, структурными и кадровыми проблемами, технологической отсталостью, не дает возможности справиться с возложенными на него задачами по охране здоровья населения. Доступность своевременной и качественной медицинской помощи для большинства населения ограничена. Превентивная медицина развита слабо.

Система здравоохранения, уровень финансирования, доступность медицинской помощи

Короткий адрес: https://sciup.org/143181930

IDR: 143181930

Текст статьи Кризисное состояние здравоохранения: проблемы и перспективы

Цели и задачи, ставящиеся обществом перед здравоохранением в тот или иной исторический период, определяются, с одной стороны, общемировым уровнем развития медицины как науки, её техническими достижениями, предоставляющими инструментарий для повседневной деятельности конкретных медицинских учреждений, с другой стороны, уровнем социально-экономического развития данного государства и сложившейся в нём политической конъюнктурой, а также тем, насколько пристальное внимание уделяется представителями власти вопросам охраны общественного здоровья.

В этом отношении также важно понять, каков вклад здравоохранения в поддержание и укрепление общественного здоровья в современных условиях. На этот вопрос отвечает известная формула ВОЗ: роль медицинских служб в сохранении общественного здоровья невелика (всего 8-10%) по сравнению с влиянием других факторов (образ жизни - 49-53%, качество окружающей среды - 17-20%, генетический фактор -18-22%). Бесспорно, данная пропорция отражает соотношение вклада перечисленных факторов в сохранение здоровья населения, однако лишь в самом общем виде. Для её конкретизации на национальном, региональном и муниципальном уровнях используют факторный анализ, уточняющий влияние каждой из причин на здоровье населения данной территории. Однако идея о доминирующей роли здорового образа жизни и сравнительно несущественном влиянии уровня организации системы здравоохранения на здоровье людей повсеместно эксплуатируется представителями власти в целях оправдания собственных пробелов в работе. И хотя справедливо то, что в целом люди сегодня стали более здоровыми, чем 20-30 лет назад, системы здравоохранения в большинстве стран мира, по утверждению экспертов, как основные элементы структуры современных обществ функционируют не так эффективно, как они могли и должны были бы это делать [5].

Вместе с тем по мере модернизации обществ, возрастающей роли информации, повышения общего уровня образования и роста благосостояния людей, они предъявляют всё больше требований к системам здравоохранения в интересах самих себя, своих семей, а также общества, в котором живут. По данным ВОЗ, опубликованным в Докладе о состоянии здравоохранения в мире за 2008 г., люди все чаще выступают за равенство в уровне здоровья и против социальной изоляции; за медицинское обслуживание, ориентированное на удовлетворение потребностей и ожиданий населения; за безопасные для здоровья условия проживания; за участие в решении вопросов, которые затрагивают их здоровье и здоровье их общин [5]. Однако, наряду с ростом социально-экономических показателей развития здравоохранения, все более усиливается дифференциация населения в плане доступности и качества медицинской помощи в разрезе социальных групп внутри стран, а также в межрегиональных сопоставлениях.

Разрывы в результатах для здоровья, наблюдаемые внутри стран и между ними, никогда за всю новейшую историю не были столь велики, как сейчас [12].

Российская Федерация в этом отношении не представляет исключения. Растущие требования россиян к качеству и доступности медицинской помощи на практике зачастую не могут быть удовлетворены: механизмы управления и финансирования здравоохранения неэффективны, а система медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях страны часто не отвечает самым элементарным требованиям, все более обостряется неравенство населения в возможностях получения качественных медицинских услуг. В современных условиях глубокого кризиса здоровья, роста уровня заболеваемости и высокой смертности населения РФ, ограничения доступности и качества медицинской помощи, повсеместной коммерциализации медицинских учреждений, реализация принципа социальной ориентированности в здравоохранении представляется весьма условной и неубедительной.

Согласно результатам исследования ВОЗ, около 45% россиян называют здоровье в качестве первой из причин для обеспокоенности, включающих также финансовые проблемы, жильё и преступность [5]. В России, где ежегодно уходит из жизни около полумиллиона человек только по причине того, что им не была своевременно оказана медицинская помощь, не может и не должно быть поводов для ослабления внимания к проблемам здравоохранения. Сегодня во всём цивилизованном мире пришли к осознанию того, что от уровня человеческого капитала в решающей мере зависит и экономический успех страны. Согласно «Оттавской хартии продвижения здоровья», принятой в 1986 г. в Канаде, «хорошее здоровье является главным ресурсом для социального и экономического развития как общества в целом, так и отдельной личности и является важнейшим критерием качества жизни».

В межкризисный период (1998– 2007 гг.) в риторике представителей власти РФ звучали заявления о социальной ориентированности экономики как главном условии строительства современного общества по типу европейских. Заявления федеральных чиновников подкреплялись законодательными актами: в частности, были приняты закон о Программе государственных гарантий по оказанию гражданам бесплатной медицинской помощи (1998 г.), постановление Правительства РФ «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов» от 22 мая 2004 г. № 249 и Отраслевая программа повышения эффективности здравоохранения в период 2004-2010 гг. [7]. Начали внедряться приоритетные Национальные проекты.

Наряду с реализацией социальных обязательств перед гражданами, в России принимались и решения по повышению экономической эффективности отраслей социальной сферы, особо затронувшие сферу здравоохранения. Меры по реформированию и модернизации здравоохранения, активно предпринимаемые в Российской Федерации с 2004 г., были и остаются ориентированными на рационализацию медицинской помощи и сопровождаются сокращением созданных ранее коечных фондов, преодолением прежде сложившихся в структуре медицинской помощи диспропорций. Однако обратной стороной этих изменений становится ограничение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой гражданам, дальнейшее ухудшение здоровья населения.

В этой связи интересным представляется анализ функционирования и финансового обеспечения государственной системы здравоохранения Российской Федерации. В 2007 г. общее финансирование отрасли здравоохранения составляло 5,5% от величины ВВП. На сегодняшний день Россия значительно (от 2 до 10 раз) отстает от многих развитых стран в вопросе финансирования отрасли здравоохранения (табл. 1).

Приведение соотношения между объемом государственных расходов на здравоохранение и величиной национального дохода в соответствие со стандартами развитых стран мира позволило бы увеличить уровень бюджетного финансирования отрасли в 1,5-2 раза в расчете на каждого жителя России. Это могло бы создать возможности для существенного улучшения условий функционирования сферы охраны и укрепления здоровья, даже при существующем уровне общественного производства, а в по- следующем – расширить их благодаря поступательному росту ВВП. В то же время ежегодный темп роста государственных расходов на здравоохранение с 1998 по 2005 г. в среднем отставал от темпов роста ВВП почти в 2 раза [1].

Таблица 1 Соотношение расходов на здравоохранение и ВВП

|

Страна |

Общие расходы на здравоохранение (на душу населения), долл., по ППС |

ВВП на душу населения, долл., по ППС |

Отношение величин в странах ОЭСР к уровню РФ, в разах |

|||

|

1999 |

2006 |

1999 |

2007 |

здравоохранение |

ВВП |

|

|

Франция |

2 306 |

3420 |

22 897 |

33600 |

4,9 |

2,5 |

|

Германия |

2 566 |

3465 |

23 743 |

33530 |

5,0 |

2,5 |

|

США |

4 335 |

6719 |

31 872 |

45850 |

9,6 |

3,5 |

|

Великобритания |

1 700 |

2815 |

22 093 |

26640 |

4,0 |

2,0 |

|

Канада |

2 400 |

3673 |

26 251 |

35310 |

5,3 |

2,7 |

|

Италия |

1 859 |

2631 |

22 172 |

29850 |

3,8 |

2,3 |

|

Япония |

1 829 |

2581 |

24 898 |

34600 |

3,7 |

2,6 |

|

Россия |

285 |

698 |

7 473 |

13201 |

х |

х |

Источники: Human Development Report. 2001 / Oxford University Press, 2001; Доклад о развитии человека. 2005. – М.: Весь мир, 2005; The World Health Report. 2009 / World Health Organization, 2009.

В этот период определенное улучшение экономических условий в стране не трансформировалось в заметный рост государственного финансирования здравоохранения. И только с началом реализации Программы дополнительного лекарственного обеспечения льготных групп населения (ДЛО) в 2005 г. и приоритетного национального проекта (ПНП) «Здоровье» в 2006 г. темп роста расходов на здравоохранение начал опережать темп роста ВВП [3].

Финансирование здравоохранения осуществляется на основе сложившейся бюджетно-страховой модели: за счет поступлений из консолидированного государственного бюджета и средств медицинского страхования (обязательного и добровольного), а также личных средств граждан. В России на 1 человека из государственных источников тратится 577 дол. по ППС, что в 3,8 раза меньше, чем в среднем в странах ОЭСР (по данным за 2007 г.). Удельный вес государственных расходов в Российской Федерации в 1,8 раза ниже, чем в среднем в странах ОЭСР (3,7% в сравнении с 6,6% ВВП. Частные расходы (расходы населения) на медицинскую помощь составляют 32% от общих расходов на здравоохранение. Это выше, чем в развитых странах, где они составляют в среднем 27% [3]. Частные расходы складываются из личных расходов населения на платные медицинские услуги, лекарственные средства, санаторно-курортные услуги, а также взносы населения и работодателей на ДМС. Большая доля расходов населения на медицинские услуги в РФ свидетельствует о недофинансировании здравоохранения из государственных источников. Российские граждане, имея более слабое здоровье и низкий уровень жизни в целом, вынуждены оплачивать медицинские услуги в большей степени, чем жители стран мира с развитой экономикой.

Обеспечение граждан бесплатной медицинской помощью гарантировано Конституцией РФ и регулируется программой государственных гарантий (ТПГГ) оказания бесплатной медицинской помощи населению. Однако конституционные гарантии бесплатной медицинской помощи выполняются не в полной мере и не сбалансированы с финансовыми ресурсами, а права граждан на ее получение четко не определены, что ведет к снижению доступности медицинской помощи для населения.

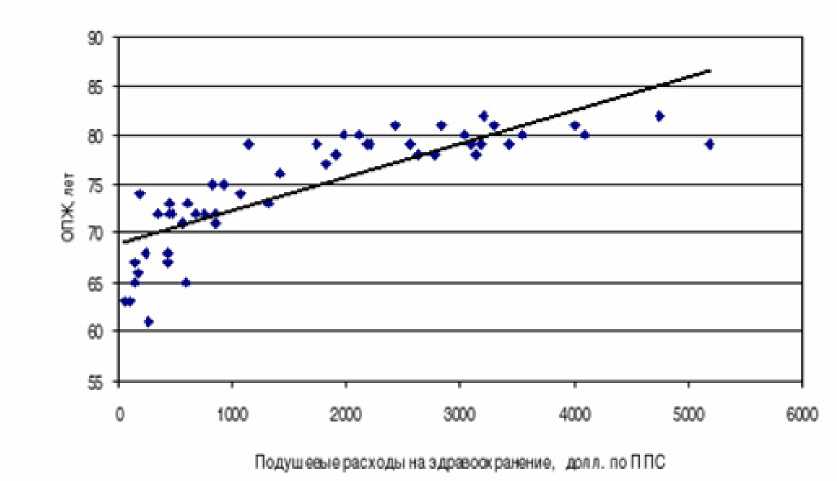

Анализ финансовых показателей реализации ТПГГ позволил установить, что при значительном увеличении государственного финансирования уровень финансовой обеспеченности территориальных программ менее 100%. То есть государство пока не выполняет даже утвержденные нормативы финансирования (рис.).

Рис. Взаимосвязь ожидаемой продолжительности жизни и уровня финансирования здравоохранения в странах европейского региона (2006 г.)

Источник: данные ВОЗ.

При этом наблюдается значительная дифференциация регионов по этому показателю. Так в 2007 г. в 60 субъектах РФ финансирование ТПГГ было дефицитным (всего 65,4 млрд. руб.). Наиболее дефицитными в 2007 г. были ТПГГ в субъектах Южного федерального округа: республиках Ингушетия (56,4%), Дагестан (51,1%), Чеченская (36,1%), Кабардино-Балкарская (36,6%) и в Ставропольском крае (30%). Значительный дефицит финансирования ТПГГ установлен также в Республике Хакасия (34,5%), Приморском крае (30,5%), Тамбовской (28,9%) и Курганской (28,4%) областях [5]. Неравенство регионов сохраняется и в подушевом финансировании территориальных программ государственных гарантий от 1959,1 руб. в республике Ингушетия – до 32217,2 руб. в Чукотском автономном округе (т.е. в 16,4 раза).

Недофинансирование ТПГГ в первую очередь отражается на функционировании скорой и амбулаторно-поликлинической помощи, медицинской помощи, оказываемой в дневных стационарах, что явилось одной из основных проблем обеспечения населения бесплатной медицинской помощью [6].

Одной из причин формирования значительного неравенства в финансировании социальных расходов, в частности на отрасль здравоохранение, является то, что более чем на 70% финансовое обеспечение осуществляется за счет региональных бюджетов. Вследствие этого в регионах-реципиентах финансирование отрасли существенно ниже, чем в регионах-донорах. Неравенство формируется и в рамках каждого макрорегиона, например, в 2006 г. в Северо-Западном федеральном округе среднедушевые расходы на финансирование здравоохранения колебались от 170% к уровню РФ (в Санкт-Петербурге) до 57% (в Псковской области).

Таким образом, на значительной территории России имеет место значительное недофинансирование системы здравоохранения. Вместе с тем существует пропорциональная зависимость между государственным финансированием здравоохранения и показателями здоровья населения, в частности, ожидаемой продолжительностью жизни. Из диаграммы рассеяния (см. рис.) видно, что для достижения ожидаемой продол- жительности жизни (75 лет) необходимо государственное финансирование здравоохранения не ниже 1100-1200 дол. по ППС в год на одного человека.

На качество медицинской помощи в значительной степени оказывает влияние слабая организация ее оказания (в том числе укомплектованность врачебным и средним медицинским персоналом), интенсивность оказания стационарной помощи (продолжительность пребывания в больнице), в меньшей – обеспеченность больничными койками и количество госпитализаций в расчете на 100 чел. населения.

В 2008 г. в учреждениях здравоохранения Российской Федерации работали 1958,0 тыс. работников с высшим и средним медицинским образованием. Из них врачи – 621,8 тысяч и средний медицинский персонал – 1336,2 тысяч. Обеспеченность врачами на 1000 населения составила 4,3; что в 1,4 раза выше, чем в среднем в странах ОЭСР, где она составляет 3,1 врача на 1000 населения. В то же время в РФ заболеваемость и смертность населения выше, чем в странах ОЭСР.

При более высокой общей обеспеченности населения врачебными кадрами, обеспеченность врачами первичного контакта в Российской Федерации (5,2 на 10 тыс. населения, 2008 г.) в 1,7 раза ниже, чем в развитых странах. Диспропорция в соотношении врачей и среднего медицинского персонала в здравоохранении России приводит к тому, что определенную часть рабочего времени врачи, вместо приема пациентов, выполняют «неврачебную» работу. В 2008 г. в России на 100 врачей приходилось в общей сложности 215 работников среднего звена, в то время как в большинстве развитых стран это соотношение составляет 100:300 и более.

Есть основания полагать, что истинный уровень обеспеченности медицинским персоналом в России ниже учитываемого статистикой. Это подтверждает неукомплектованность штатных должностей физическими лицами и широкое распространение совместительства. Так, например, в Вологодской области штат медицинских работников ЛПУ укомплектован только на 50%. При этом каждый врач работает в среднем на 2 ставки (особенно в сельской местности), а средний медицинский персонал совмещает 1,5 ставки (в крупных городах – 2). Описанное явление характерно для России в целом и ведет к снижению качества предоставляемых услуг и деградации медицинского персонала.

Ухудшение качества и доступности медицинских услуг усугубляет территориальное неравенство в обеспеченности населения медицинским персоналом в разрезе город - село. В сельской местности обеспеченность врачебными кадрами почти в 4 раза ниже, чем в среднем по РФ (1,2 на 1000 человек, проживающих в сельской местности), а средним медицинским персоналом – в 2 раза (5,5 на 1000 человек, проживающих в сельской местности). Это снижает доступность качественной медицинской помощи для сельских жителей и является одним из факторов снижения их здоровья.

Наиболее существенные причины недостатка специалистов с высшим медицинским образованием – низкий уровень заработной платы в сфере здравоохранения, неудовлетворительное оснащение медицинским оборудованием и медикаментами, особенно сельских больниц и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Россия остается единственной в Европе страной, где минимальная заработная плата устанавливается ниже прожиточного минимума. Работники здравоохранения являются одной из низкооплачиваемых категорий работающих. Система и уровень оплаты труда не мотивируют их к качественной и результативной работе. Несмотря на значительный рост в период с 2000 по 2008 гг. (оплата труда медицинских работников увеличилась в 10 раз), ее уровень в 1,3 раза ниже, чем по экономике в целом. Крайне низкий размер повышения зарплаты в бюджетной сфере не компенсирует в полном объеме уровень инфляции. В то же время заработная плата врачей в странах ЕС, например, в Германии, в 3-5 раз превышает заработную плату рабочих и в 2 раза – служащих [11].

Из-за отсутствия соответствующего финансирования у подавляющего большинства медицинских учреждений слабая материально-техническая база. Число стационаров на 100 тыс. населения в России хотя и превышает в 2 раза число стационаров в Европе, но состояние и оснащение абсолютного большинства из них значительно отстает от европейских стандартов. В 2008 г. капитального ремонта требовали 46% учреждений здравоохранения, 30% зданий не имели горячего водоснабжения, а в 10% отсутствовал водопровод. В то же время необходимое финансирование капитальных ремонтов учреждений сокращено до минимума, не предусмотрено финансирование повышения квалификации специалистов, развития современных компьютерных технологий [9]. Вместо проведения ремонтных работ принимаются решения о закрытии медицинских учреждений, главным образом, в сельской местности. Так в Вологодской области за период с 2000 по 2008 годы было закрыто 90 фельдшерско-акушерских пунктов. Это значит, что жители села лишились последней возможности в получении первичной медицинской помощи и приобретения необходимых лекарственных препаратов по месту жительства.

Оказание медицинской помощи в основном осуществляется в стационарном звене. По уровню общей госпитализации Россия близка к некоторым развитым европейским странам (как Германия и Норвегия), но продолжительность лечения в стационарных условиях, превышает таковую как в развитых странах, так и в государствах с трансформационной экономикой. Это свидетельствует о низкой эффективности медицинской помощи, а не о более широком предоставлении её гражданам (табл. 2).

Показатели стационарной помощи в ряде стран мира

Таблица 2

|

Страны |

Число поступивших в стационары на 100 человек населения |

Средняя продолжительность пребывания в стационаре (все виды стационаров), дн. |

||||

|

1998 г. |

2000 г. |

2007 г. |

1998 г. |

2000 г. |

2007 г. |

|

|

Швеция |

18,02 |

15,87 |

15,63 |

7,2 |

6,8 |

6,2 |

|

Норвегия |

15,55 |

16,77 |

18,82 |

7,7 |

7,8 |

7,0 |

|

Германия |

22,06 |

23,50 |

22,64* |

7,5 |

6,8 |

11,4 |

|

Беларусь |

24,87 |

29,26 |

28,52 |

14,6 |

14,1 |

11,8 |

|

Украина |

20,26 |

19,41 |

21,94* |

15,6 |

14,9 |

13,3* |

|

Российская Федерация |

20,66 |

21,95 |

23,67 |

16,3 |

15,5 |

13,6* |

|

ЕС (члены с 2004 или 2007 гг.) |

17,92 |

18,93 |

20,52 |

10,5 |

9,6 |

7,6 |

|

СНГ |

18,95 |

19,01 |

20,79 |

15,6 |

14,8 |

12,6 |

Источник: Европейская база данных ВОЗ «Здоровье для всех». 2006 г. [Электронный ресурс].

Для Российской Федерации характерно явление, именуемое неоправданной госпитализацией: пациент проходит курс лечения в стационарных условиях (связанных с высокими общественными затратами), в то время как необходимый набор медицинских услуг в соответствии с его клиническим случаем де-факто мог быть оказан ему с достаточной эффективностью в амбулаторных условиях или в дневном стационаре. Для оценки масштабов указанного явления на федеральном уровне достаточно сказать, что около 30% госпитализаций в России являются необоснованными с медикоэкономической точки зрения [2]. Неэффективность доминирования стационарной помощи в России подтверждается низкой продолжительностью жизни хронического больного: в среднем по Российской Федерации этот показатель составляет 7 лет, тогда как во всём мире достигает 20.

Изменения, происходящие в региональном здравоохранении в рамках процесса его реформирования, направлены на сокращение коечных фондов, снижение объёмов стационарной помощи (по случаям госпитализации и её срокам). Сокращение уровня госпитализации и приведение его к общефедеральному нормативу в регионах России, участвующих в реализации пилотного проекта (Вологодская область является регионом-участником) носит обязательный характер, будучи законодательно установленным [7].

Однако следует учесть, что общее сокращение объёмов госпитализации должно сопровождаться обязательным параллельным увеличением расходов на оказание медицинской помощи в стационаре, направленной на приобретение и использование нового высокотехнологичного оборудования, лекарственных средств. Только в этом случае произойдет повышение эффективности стационарной помощи, поскольку средства будут концентрироваться и использоваться целевым образом. К сожалению, эта сторона реформ не регламентирована столь жестко и не финансируется должным образом.

Проводимая реструктуризация сети лечебно-профилактических учреждений с приоритетом амбулаторно-поликлинического звена осуществляется медленно. В целом сохраняется госпитальный тип системы здравоохранения, обусловленный неготовностью амбулаторно-поликлинических учреждений к принятию на себя больших объемов медицинской помощи из-за низкой укомплектованности первичного звена, недостаточного технического оснащения.

Финансовые и стуктурно-организационные проблемы здравоохранения в значительной степени снижают возможность получения своевременной качественной медицинской помощи для россиян. Доступность медицинской помощи для граждан является ключевым показателем их социальной защищённости. Особую актуальность этот показатель приобретает в условиях обострения социальных противоречий и устойчивых негативных демографических тенденций, прежде всего, потому, что проблемы со здоровьем могут привести к потере работы, семьи, наконец, поставить человека на грань жизни и смерти.

Ключевыми факторами, определяющим доступность медицинских услуг для граждан, представляются территориальная доступность учреждений здравоохранения, уровень лекарственного и технического оснащения лечебно-профилактических учреждений, уровень платежеспособности граждан. Поэтому наименьшие возможности в получении необходимого медицинского обслуживания при прочих равных условиях будут иметь наименее доходные слои населения, проживающие в сельской местности.

Понимание проблемы доступности медицинской помощи становится более полным, если обратиться к данным социологических исследований. Согласно данным, полученным в ходе исследований в Вологодской области1 (регион можно считать типичным для Российской Федерации), ежегодно за медицинской помощью обращается около 70% населения, в том числе более 20% – раз в три месяца и чаще.

При этом жители области отдают предпочтение государственным медицинским учреждениям в силу их большей доступности, однако в значительной степени это предпочтение оказывается вынужденным: в 2008 г. доступностью медицинской помощи были удовлетворены 47% опрошенных жителей региона, 22% респондентов высказались на этот счёт отрицательно. В то же время доля жителей СЗФО, полностью удовлетворённых доступностью и качеством медицинских услуг, несколько ниже: 40% и 38% соответственно. Факт большей удовлетворённости населения рассматриваемыми параметрами медицинской помощи может быть следствием объективных причин, когда доступность и качество услуг действительно выше, или, наоборот, отражать неосведомлённость людей, положительно оценивших процесс и результат своего лечения, об их должном уровне. В любом случае, подобное положение дел не может служить основанием для чрезмерного оптимизма.

Среди недостатков в организации медицинской помощи (преимущественно в первичном звене) люди чаще всего отмечают наличие очередей в лечебных учреждениях, невозможность попасть на приём к врачу в удобное время, отсутствие нужных специалистов (табл. 3), что, в первую очередь, обусловлено недостатком врачебных кадров.

Таблица 3

Негативные явления в деятельности медицинских учреждений Вологодской области (% от числа опрошенных)

|

Явления |

2002-2006 гг. |

2007 г. |

2008 г. |

|

Очереди |

61,2 |

60,4 |

58,1 |

|

Невозможность попасть на прием в удобное время |

47,0 |

48,9 |

42,9 |

|

Отсутствие нужных специалистов |

- |

28,1 |

24,9 |

|

Плохая организация работы регистратур |

22,2 |

21,7 |

18,5 |

|

Невнимательное отношение медработников |

- |

20,0 |

18,0 |

|

Недостаток информации о работе специалистов |

21,0 |

17,5 |

14,7 |

|

Опоздания, нерегламентированные перерывы в работе медработников |

18,3 |

17,1 |

11,9 |

|

Необходимость оплачивать услуги медучреждений, которые должны предоставляться бесплатно |

16,9 |

13,5 |

9,9 |

|

Хамство, неуважительное отношение к пациентам |

15,2 |

12,8 |

11,5 |

Источник: Данные мониторинга здоровья населения Вологодской области.

Как уже отмечалось, проводимые структурные реформы в здравоохранении направлены на сокращение стационарной помощи. Однако темпы развития стационар-замещающих форм оказания медицинской помощи населению и современных форм превентивной медицины значимо отстают от темпов сокращения койко-мест, медленно меняется и менталитет медицинских работников. Поэтому привычной становится практика нахождения госпитализированных больных в рекреационных помещениях больниц. Встречаясь с отказами в госпитализации, люди вынуждены прибегать к мерам личной апелляции, использовать родственные связи, знакомства, личные просьбы к врачам, а также, в крайних случаях, обращаться в правозащитные инстанции. При отсутствии мест для госпитализации население чаще использует «связи» (41% респондентов), личные просьбы к руководителям ЛПУ, обращения в вышестоящие органы (29 и 18% соответственно). Значительно реже прибегают к неформальным платежам и нетрадиционной медицине (13 и 6% соответственно).

Сложности с посещением врачей, низкое качество услуг, предоставляемых больным в лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства, недостаток внимания к каждому конкретному случаю, а порой и грубость со стороны медицинских работников в комплексе приводят к тому, что у человека формируется психологический барьер против врачей и медицинских учреждений. В силу этого даже в случае острой необходимости он вероятнее всего предпочтёт самолечение или прибегнет к услугам знахаря. Так, согласно данным социологического опроса, проведённого в 2008 г., 1,8% (около 18000 человек в регионе) в связи с ухудшением здоровья обращались к так называемым «целителям». Последствия подобного поведения для самого человека вполне предсказуемы: снижение качества жизни, накопление хронической патологии, появление пациентов с заболеваниями в терминальной стадии и т. д.

Территориальное неравенство населения в возможностях получения необходимой медицинской помощи возникает как следствие неоднородности обеспечения территорий объектами социальной инфраструктуры. Низкая оснащённость фельдшерско-акушерских пунктов квалифицированными кадрами, медикаментами, оборудованием, сложность их лицензирования в отсутствие систем водоснабжения и водоотведения, практика сокращения и перепрофилирования участковых больниц в сельские амбулатории приво- дят к тому, что жители отдалённых сельских поселений становятся дискриминируемой в отношении оказания медицинской помощи социальной группой. Вместе с тем, как свидетельствует зарубежная практика, данный факт не может рассматриваться как реальное препятствие для эффективного обеспечения людей, живущих в отдалённых от крупных городов населённых пунктах, медицинскими услугами. В развитых странах эта проблема успешно разрешается за счёт организации выездных практик медицинского обслуживания [12]. В России она не теряет своей остроты и нуждается в разрешении.

Одним из важнейших аспектов доступности медицинской помощи является возможность граждан получать (приобретать) необходимые лекарственные средства, которая может ограничиваться либо материальным положением человека, либо степенью эффективности государственной системы обеспечения населения лекарствами и ее финансовым обеспечением. Одной из важных причин неудовлетворительного обеспечения населения лекарствами, по оценкам экспертов, представляется неэффективная схема их распределения и неадекватная оценка потребностей в медикаментах на уровне субъектов РФ. Так, в ряде регионов России на 1 января 2009 г. зафиксированы неиспользованные объёмы дорогостоящих препаратов на сумму 11 млрд. рублей, в то время как во многих субъектах РФ ощущается их острый дефицит [8].

Проблемы с получением лекарств наиболее актуальны для социально уязвимых групп населения, поэтому на фоне обилия лекарственных препаратов, наблюдаемого на аптечных витринах, для жителей Вологодской области важной остаётся тема доступности необходимых для лечения медикаментов. Как можно судить по данным социологического обследования, более трети населения региона испытывает подобные трудности.

С возрастом потребность в медицинских услугах и, соответственно в получении медикаментов, возрастает. Однако вместе с ними возникают и трудности с приобретением важных для здоровья препаратов. Так, в 2008 г. о трудностях в приобретении лекарств говорили около 30% молодежи и 45% лиц пенсионного возраста. Выявлено существование значительно больших затруднений в приобретении лекарств для наименее обеспеченных граждан (49%), что логично, но и около 30% лиц, имеющих высокие доходы, заявляют о подобных же проблемах.

Среди причин, обусловливающих сложность приобретения лекарств, большая часть респондентов называет их высокую стоимость (в 2008 г. – 70% вологжан, 60% череповчан и 53% жителей районов области). Около 15% респондентов признались в затруднениях по получению бесплатных лекарств, из них 11% получили отказ при получении медикаментов от продавцов аптек и около 4% – при выписке рецепта врачом. Это вынуждает лиц, имеющих льготу на бесплатное получение лекарства, отказываться от предусмотренных законом льгот («соцпакета»), предпочитая получение денег, приобретать препараты за полную стоимость или вовсе отказываться от их приобретения. В тех случаях, когда лекарства имеют доступную цену, последние механизмы срабатывают. Однако значительная часть населения фактически находится в двойной зависимости: с одной стороны – от болезни, при которой любые отступления от медицинских показаний могут обернуться необратимыми последствиям, а с другой стороны – от полагающихся им бесплатно лекарств и процедур.

В связи с финансово-экономическим кризисом ситуация с лекарственным обеспечением населения стала ещё более напряжённой, как в силу ограниченности бюджетных средств, так и по причине обесценивания рубля. Поскольку большинство лекарственных препаратов, включённых в льготный перечень, являются импортируемыми (доля отечественных фармпроизводителей на российском рынке составляет чуть более 20%.), произошедшее падение курса национальной валюты привело к соответствующему удорожанию всех жизненно необходимых препаратов. Учитывая тот факт, что годовой бюджет на закупку лекарств жёстко фиксирован, увеличение их стоимости может привести к дефициту.

Платность медицинской помощи – одна из самых сложных и неоднозначно трактуемых категорий здравоохранения, поскольку объединяет различные по характеру явления.

В настоящей работе платность медицинских услуг рассматривается как фактор, ограничивающий доступность медицинской помощи для населения, причём он рассматривается в самом широком понимании – начиная от неформальных платежей и заканчивая легальными платежами населения за медицинское обслуживание. Представляется, что основания для такой точки зрения не являются надуманными, а имеют право на существование в силу повсеместного внедрения практик оплаты медицинских услуг их потребителями. Среди пяти общих недостатков медицинской помощи, сформулированных экспертами ВОЗ, названа её разорительность: «ежегодно более 100 млн. человек в мире впадают в нищету из-за необходимости платить за медицинскую помощь» [5].

Вопрос о масштабах коммерциализации здравоохранения (и социальной сферы в целом) в конечном счете, определяется тем, какую долю в софинансировании социальных нужд принимает на себя государство. В России проблема участия населения в оплате медицинской помощи стоит более остро, чем в развитых странах.

Несмотря на то, что в период с 1998 по 2004 гг. существенных изменений в данной сфере не выявлено, есть основания полагать, что коммерциализация российского здравоохранения ещё более закрепилась в последние годы (2006, 2007, 2008 гг.). На коллегии Департамента здравоохранения, прошедшей в г. Вологде в марте 2009 г. начальником Территориального фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области было отмечено, что если в 2005 и 2006 гг. доля жалоб населения по поводу взимания с них платежей за оказание медицинской помощи не превышала 5% в общем объёме обоснованных претензий, то в 2007 г. она приблизилась к 10%, а в 2008 г. – к 30%.

В связи с платностью медицинских услуг население нередко вовсе отказывается от них. Как справедливо отмечает Н.С. Григорьева в статье «Гражданин и общество в контексте реформ здравоохранения», трагедия современного больного состоит в том, что он не может себе позволить быть здоровым [5]. Об истинности этих слов свидетельствуют и данные социологических исследований: в отказах от медицинской помощи в силу её платности признаётся существенная часть респондентов – около 40%. Наиболее частыми являются отказы от стоматологической помощи – 30%, протезирования зубов – 19%, диагностических обследований – 17%.

Таким образом, приведенные факты говорят о кризисном состоянии здравоохранения в России. Предпринимаемые усилия в реформировании этой отрасли касаются лишь отдельных аспектов ее функционирования. Развитие превентивной медицины, широкое внедрение новых технологий оказания медицинской помощи и управления здравоохранением происходит крайне медленно. Система охраны здоровья в стране не справляется с возложенными на нее задачами. При крайне низком государственном финансировании здравоохранения снижается доступность и качество медицинской помощи. Однако даже небольшие финансовые ресурсы не всегда используются максимально эффективно. Очевидно, что необходимо существенное увеличение финансирования отрасли, но при условии оптимизации его использования [9].

* *

-

1. Всемирный банк. Dying Too Young: Addressing Premature Mortality and 111 Health Due to Non Communicable Diseases and Injuries in the Russian Federation. - Europe and Central Asia Human Development Department / The World Bank. -2005. - 147 p.

-

2. Вишневский А.Г. и др. Российское здравоохранение: как выйти из кризиса. Доклад Государственного университета Высшей школы экономики. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. – 43 с.

-

3. Гузель Улумбекова Здоровье населения и здравоохранение в России – анализ проблем и

перспективы // Общество и экономика. – 2010. № 2. – С. 32 – 63

-

4. Григорьева Н.С. Гражданин и общество в контексте реформ здравоохранения // Управление здравоохранением. – 2004. – С .12.

-

5. Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2008 г. Первичная медико-санитарная помощь сегодня актуальнее, чем когда-либо. – Женева: ВОЗ, 2008. – 152 с.

-

6. Каткова И.П. Реформа российского здравоохранения на современном этапе социальноэкономического развития общества // Реформы

российского здравоохранения в условиях глобального экономического кризиса: бремя решений / Сборник материалов Круглого стола (19 февраля 2009 г.): под ред. А.Ю. Шевякова. – М.: ИСЭПН РАН, 2009. – 96 с.

-

7. О ходе реализации Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в 2007 г. (по материалам Минздравсоцразвития России) // Здравоохранение – 2008 г. – № 10. http://www.zdrav.ru/library/publications/detail.php

-

8. Реализация реформы здравоохранения в субъектах РФ. База данных. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.healthreform.ru/

-

9. Римашевская Н.М. Радикальое изменение негативного тренда здоровья в России // Народонаселение. – 2010. – № 1. – с. 4-10.

-

10. Рошаль Л. Оценка состояния российского здравоохранения гражданским обществом: Доклад на III пленарном заседании Общественной палаты РФ, 29-30 сент. 2006 г.

-

11. Системы здравоохранения: время перемен. Германия / Р. Буссе, А. Разберг. - Копенгаген, ВОЗ, 2004. - 232 е.; A Safer Future: Global Public Health Security in the 21st Century. -WHO: Geneva, 2007. - 72 p.

-

12. Чен М. Воздействие глобальных кризисов на здоровье: деньги, погода и микробы.

Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения. [Электронный ресурс].:

s_20090318/ru/

Список литературы Кризисное состояние здравоохранения: проблемы и перспективы

- Всемирный банк. Dying Too Young: Addressing Premature Mortality and 111 Health Due to Non Communicable Diseases and Injuries in the Russian Federation. - Europe and Central Asia Human Development Department / The World Bank. -2005. - 147 p.

- Вишневский А.Г. и др. Российское здравоохранение: как выйти из кризиса. Доклад Государственного университета Высшей школы экономики. - М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. - 43 с.

- Гузель Улумбекова Здоровье населения и здравоохранение в России - анализ проблем и перспективы // Общество и экономика. - 2010. № 2. - С. 32 - 63. EDN: MSPLDZ

- Григорьева Н.С. Гражданин и общество в контексте реформ здравоохранения // Управление здравоохранением. - 2004. - С.12.

- Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2008 г. Первичная медико-санитарная помощь сегодня актуальнее, чем когда-либо. - Женева: ВОЗ, 2008. - 152 с.