Кроуновка 1 -поселение первых земледельцев в Приморье: о чем нам рассказал древний крахмал

Автор: Пантюхина И.Е., Вострецов Ю.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 270, 2023 года.

Бесплатный доступ

Самые ранние свидетельства пребывания первых земледельцев на территории Приморья обнаружены на поселении Кроуновка 1 и датированы интервалом 5300-4600 л. н. Анализ каменных артефактов на содержание крахмала и флотация установили, что обитатели памятника использовали культурные злаки и дикорастущие растения. Чтобы дополнить список источников, мы исследовали керамическую посуду первых земледельцев методом анализа крахмала. Результаты подтвердили предыдущие данные и дополнили списочный состав растений папоротниками. Первые земледельцы практиковали культивацию как минимум трех видов растений (просо итальянское, просо обыкновенное, перилла) в сочетании с собирательством широкого спектра дикорастущих видов (луковицы лилии, растения с подземными запасающими органами, желуди, орехи, виноград). Применение комплексного анализа данных (экологии, агротехники и этноботаники) позволило представить частичную реконструкцию сезонных операций, связанных с собирательством и земледелием.

Метод анализа крахмала, кроуновка 1, первые земледельцы, зайсановская культурная традиция, приморье, восточная азия

Короткий адрес: https://sciup.org/143180602

IDR: 143180602 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.270.384-400

Текст научной статьи Кроуновка 1 -поселение первых земледельцев в Приморье: о чем нам рассказал древний крахмал

Земледелие, основанное на культивации двух видов проса ( Panicum miliace-um – просо обыкновенное, просо; Setaria italica – просо итальянское, чумиза1), развивалось и распространялось на территории Северного Китая в интервале 9–6 тыс. л. н., сопровождаясь интенсивным собирательством разнообразных групп растений – диких злаков, плодов, бобов, орехов, желудей, луковиц, корней ( Wang et al. , 2016a). Постепенно группы земледельцев проникали в граничащую

1 Далее в тексте подразумевается: «просо», «просо обыкновенное» – Panicum milia-ceum ; «чумиза», «просо итальянское» – Setaria italica .

с Приморьем Маньчжурию. В ходе этого многоэтапного процесса они заселяли территории с выраженной экологической спецификой, которые можно рассматривать как экономические районы, и формировали отдельные устойчивые культурные группы населения. После похолодания в интервале 5400–5200 л. н. в конце атлантического периода земледельцы продвинулись в западные районы Южного Приморья, что, вероятно, связано с поиском более стабильных агроклиматических условий. Археологически этот процесс отразился в появлении на территории Приморья нового населения с традицией веревочной орнаментации керамики в рамках зайсановской культурной традиции (ЗКТ) ( Вострецов и др. , 2003). Орнаментация керамики и выбор территорий для расселения групп ЗКТ указывают на их взаимосвязь с земледельческими культурами Маньчжурии, где в мотивах преобладают вертикальный и горизонтальный зигзаги, сетчатые орнаменты, меандры, треугольники, веревочные оттиски. Чистые комплексы: два жилища и участки культурных слоев удалось обнаружить на поселении Кроуновка 1. Оно находится в долине одноименной реки, притока р. Раздольной, берущей свое начало на территории Маньчжурии. Ближайший археологический источник расселения – долина р. Муданьцзян, где известен памятник Ябули ( Tan et al. , 1995. Р. 130, 131), расположенный в аналогичных ландшафтных условиях.

Самые ранние этапы заселения памятника Кроуновка 1, связанные с проникновением первых земледельцев на территорию Юго-Западного Приморья, соотносятся с четырьмя горизонтами обитания. Первый датируется 5260 ± 33 л. н. (NUTA2-5486) по остаткам сгоревшего и сильно разрушенного наводнением жилища (Krounovka 1 Site…, 2004). Этот эпизод можно связать с похолоданием климата в интервале 5400–5200 л. н. в конце атлантического периода, которое могло инициировать движение земледельческих групп с территории Маньчжурии в континентальные районы Южного Приморья.

Второй горизонт представлен жилищем № 5, под которым прослежены остатки очага, связанного с более ранним жилищем. Отдельным горизонтом его не выделяли. Дата по углю из очага 4797 ± 44 л. н. (NUTA2-5281). Третий этап обитания маркирован жилищем № 4. Уголь из его очага имеет дату 4640 ± 40 л. н. (Beta-171662) (Ibid. P. 54). Типологически керамические комплексы жилищ практически одновременны. Эпизоды обитания, связанные с жилищами № 4 и 5, синхронны интервалу 4800–4600 л. н., когда отмечается нарастание похолодания климата. Изменения погодных условий характеризовались иссушением климата, чередованием периодических засух и катастрофических разливов рек, сокращением вегетационного периода и непредсказуемостью времени сева. В поисках стабильных агроклиматических ресурсов земледельческое население продолжало продвигаться из континентальной Маньчжурии на территорию более муссонного Приморья. Итогом этого длительного процесса на пике похолодания климата стало расселение земледельцев в других экономических районах: на побережьях оз. Ханка и залива Петра Великого ( Вострецов , 2018. C. 46). Слой четвертого горизонта обитания уходил в стенку раскопа и не был исследован раскопками. Методом флотирования первых трех горизонтов удалось получить прямые данные, указывающие на использование дикорастущих и культурных растений (Krounovka 1 Site…, 2004).

На этой основе реализовалась цель – апробация нового для российской археологии метода анализа крахмала (далее – МАК). Мы решали две основные задачи: исследовательскую и методическую. Первая связана с реконструкцией углеводной компоненты диеты ранних земледельцев через установление списка использовавшихся растений. В этой статье представлены результаты исследования керамики с помощью МАК в совокупности с археоботаническими данными, которые были получены с поверхности каменных орудий и из культурных отложений ( Пантюхина, Вострецов , 2022; Сергушева , 2007). Вторая задача была направлена на оценку информативности керамики как источника для МАК. Подробное описание методических аспектов применения МАК на керамике будет являться предметом другой статьи.

Методы и материалы

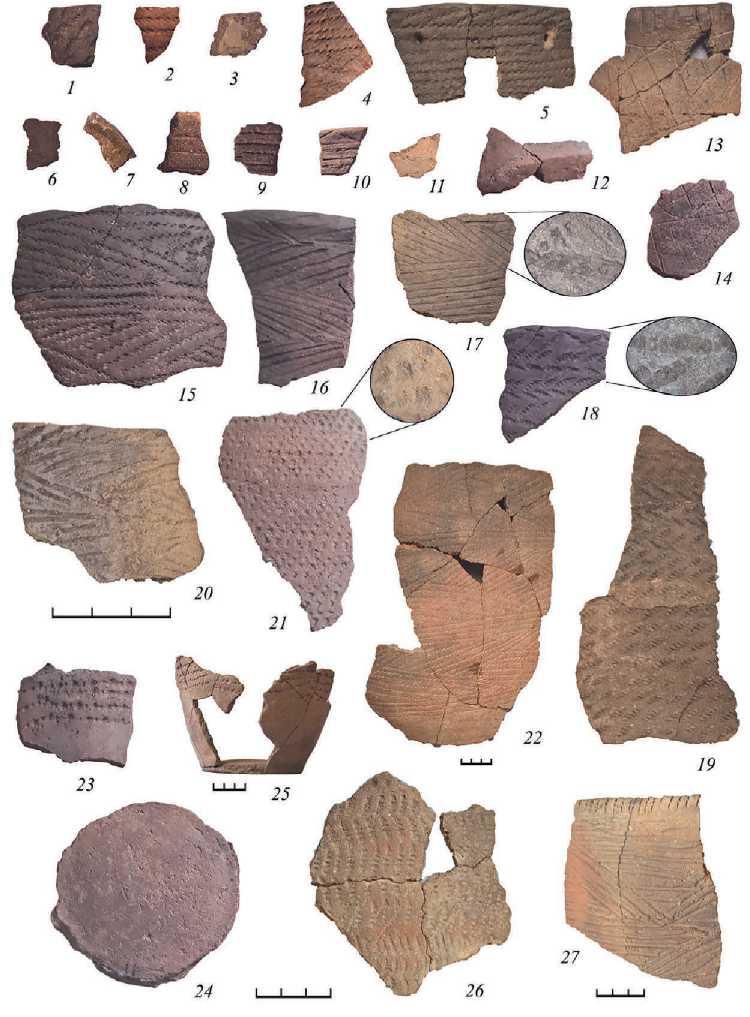

Фрагменты керамики для анализа отбирали по стратиграфическому и типологическому принципу. Предпочтение отдавалось черепкам с остатками нагара и почвы на поверхности, в оттисках орнамента и кавернах. По возможности исследовали разные части одного сосуда. Самый ранний горизонт обитания содержал малочисленный и сильно фрагментированный материал. В жилищах второго и третьего этапов заселения памятника преимущественно выбирали развалы сосудов с различной орнаментацией: оттисками веревки, лопаточки, гребенчатого штампа, прочерками (рис. 1). Образец КР_08_Ф является кусочком обугленной пористой массы, извлеченным с помощью флотации из первого горизонта обитания.

Образцы с поверхности керамики обрабатывали по методике извлечения крахмала из карбонизированных отложений на керамике ( Saul et al. , 2012). Для контроля за загрязнением артефактов крахмалом из почвы были использованы результаты исследования МАК почвенных образцов с уровня пола жилища № 5, выше и ниже него ( Пантюхина, Вострецов , 2022).

Поиск и фотофиксация крахмальных гранул проводились на микроскопе AxioScope.A1 в проходящем свете с использованием поляризационного и DIC модулей при увеличении 200–600×. Обработка фотографий и измерения осуществлялись c помощью программы Zen2012 Carl Zeiss. Обнаруженный крахмал описывали по комплексу признаков: морфология, размер, наличие характерных особенностей строения гранулы, вид поляризационного креста и пр. Для сравнения и идентификации использовалась коллекция эталонов крахмала современных растений, которая насчитывает более 150 видов съедобных и полезных растений ( Пантюхина , 2020).

Результаты

Распределение крахмала по образцам керамики отражено в табл. 1. Обнаружены дискретные гранулы, их скопления и сгустки желатинизированного крахмала – маркеры термической обработки крахмалосодержащих растений в присутствии влаги. По комплексу признаков выделено 5 типов крахмала, которые

'feJS?' v'' •' s>

Рис. 1. Отобранные на анализ древнего крахмала фрагменты керамики

1, 3, 5, 10, 13, 16, 18, 20 – венчики; 2, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 21–23, 26 – стенки; 7, 12, 24 – донца; 25 – придонная часть сосуда; 27 – венчик и стенка

1 – КР_01; 2 – КР_02; 3 – КР_03; 4 – КР_06; 5 – КР_12; 6 – КР_04; 7 – КР_05; 8 – КР_07; 9 – КР_09; 10 – КР_11; 11 – КР_10; 12–14 – КР_15; 15 – КР_13; 16, 17 – КР_14; 18, 19 – КР_17; 20 – КР_18; 21 – КР_16; 22 – КР_19; 23–25 – КР_20; 26 – КР_21; 27 – КР_22

Выноски (макрофото остатков в оттисках орнамента): 17 – сажистый нагар; 18 – нагар в виде корочки; 21 – почва. Масштабная линейка 3 см соотносятся с четырьмя таксонами. Крахмал злаков и лилии ранее был обнаружен на каменных артефактах (Пантюхина, Вострецов, 2022).

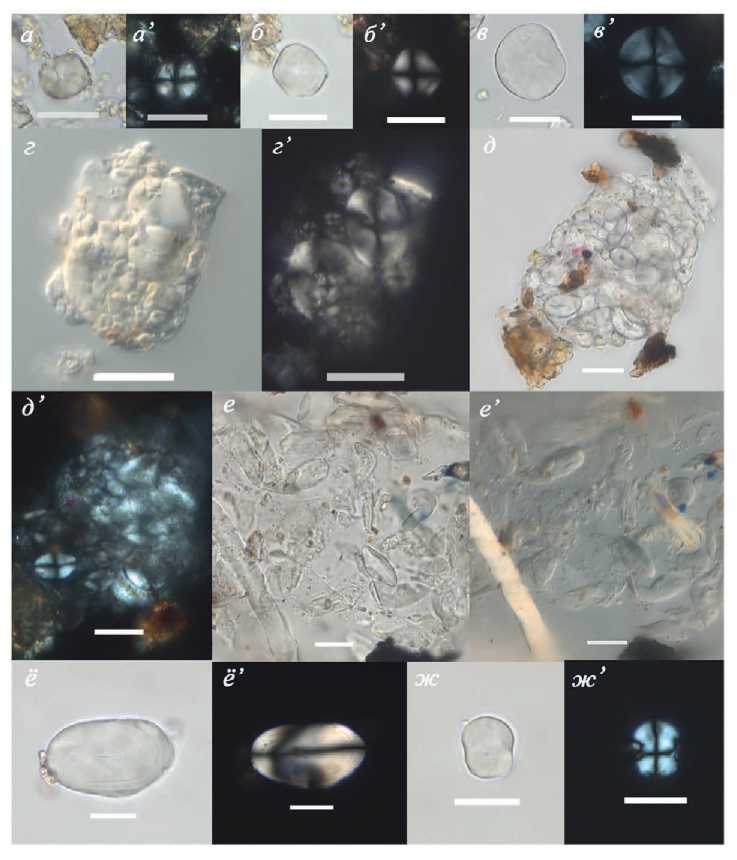

Типу 1 (рис. 2: а, б ) соответствует комплекс признаков крахмала зерновок проса итальянского ( Setaria italica ). Крахмал типа 2 (рис. 2: в–е ) обнаружен

Рис. 2. Типы крахмала, обнаруженные на фрагментах керамики, и соотносимые с ними таксоны а, б – тип 1, просо итальянское (Setaria italica): а – КР_05; б – КР_16; в–е –тип 2, пше-нициевые (Triticeae): в – КР_04; г – КР_07; д – КР_14; е – КР_12; ё – тип 3, лилия даурская (Lilium pensylvanicum), КР_22; ж – тип 4, папоротники (Polypodiophyta), КР_13

Режим съемки: а–в, д–ж – светлое поле, проходящий свет; а’–д’, ё’, ж’ – поляризация, проходящий свет; г, е’ – режим дифференциально-интерференционного контраста. Масштаб 20 мкм в виде отдельных гранул и сгустков2. Присутствуют гранулы двух размерных классов – характерная черта крахмала зерновок злаков трибы Пшенициевые (Triticeae) – мелкие и крупные. Все крупные гранулы значительно увеличены в размерах и имеют повреждения структуры из–за механического и/или термического воздействия (рис. 2: е). В состав трибы входят культурные и дикие формы пшеницы, ржи, ячменя и различные луговые злаки. Тип 3 (рис. 2: ё) соответствует крахмалу луковиц лилий (Lilium pensylvanicum). Тип 4 (рис. 2: ж) выделен по нескольким гранулам с характерными признаками, отмеченными у крахмала папоротников нескольких видов. Поэтому видовую принадлежность древнего крахмала установить не получилось. К типу 5 отнесен неидентифи-цированный крахмал (НК). Сюда включены недиагностичные гранулы, которые могут входить в любой из описанных типов или не нашли соответствия с имеющимися эталонами.

Количество крахмала на керамике ниже по сравнению с каменными артефактами: с каменных артефактов было взято 43 образца, в которых содержалось 902 гранулы, с керамики – 63 образца с 219 гранулами (табл. 1). Возможно, на это влияет термическая обработка при кулинарных практиках. Однако частота встречаемости крахмала выше, чем в почвенных образцах. С учетом типового состава гранул мы считаем, что почва не является источником крахмала на керамике ( Пантюхина, Вострецов , 2022). Желатинизированный крахмал в образцах указывает на кулинарные практики, при которых углеводы могли запаривать/ заваривать/варить и пр.

Таблица 1. Распределение крахмала по таксонам, типам и образцам (в шт. гранул)

|

S К cd Н S о н к о £ |

СТ \ ° \ |

Тип 1 8 s „ |

§ .5 8 8 о 3 |§^ |

Тип 2 CU й |

Тип 3 1 'g' ^ S -й ^> ^2 > 5 ^ У t^ Сц |

Тип 4 в & &5 |

^ fe |

и § <2 |

Тип 5 S -з |

Всего |

|

|

I |

КР_01 |

||||||||||

|

I |

КР_02 |

||||||||||

|

I |

КР_08 |

1 |

1 |

||||||||

|

II |

КР_03 |

1 |

1 |

1 |

3 |

||||||

|

II |

КР_04 |

2 |

6 |

2 |

10 |

Окончание табл. 1

|

во S К cd Н S ю о н к о S £ |

СТ \ cd \ СТн \ ° \ |

Тип 1 8 s О с^ „ 3 |

§•5 К 8 >о g О 3 ^ |

Тип 2 з 3 ‘СТ |

Тип 3 § = ^ ^2 ^. се S 'Х ts ^ |

i S S ^ 3 |

Тип 4 1^ s & &■ |

^ t |

о <2 |

Тип 5 i § H S -3 |

Всего |

|

II |

КР_05 |

1 |

1 |

2 |

|||||||

|

II |

КР_06 |

3 |

1 |

4 |

8 |

||||||

|

II |

КР_07 |

1 |

18 |

1 |

1 |

21 |

|||||

|

II |

КР_09 |

1 |

1 |

||||||||

|

II |

КР_10 |

2 |

2 |

||||||||

|

II |

КР_11 |

||||||||||

|

II |

КР_18 |

2 |

2 |

||||||||

|

II |

КР_19 |

1 |

1 |

2 |

|||||||

|

II |

КР_20 |

1 |

1 |

7 |

9 |

||||||

|

II |

КР_21 |

||||||||||

|

II |

КР_22 |

1 |

3 |

1 |

5 |

||||||

|

III |

КР_12 |

9 |

15 |

1 |

25 |

||||||

|

III |

КР_13 |

1 |

8 |

2 |

1 |

12 |

|||||

|

III |

КР_14 |

45 |

7 |

1 |

1 |

54 |

|||||

|

III |

КР_15 |

3 |

7 |

15 |

2 |

4 |

31 |

||||

|

III |

КР_16 |

1 |

9 |

1 |

11 |

||||||

|

III |

КР_17 |

5 |

12 |

3 |

20 |

||||||

|

ИТОГО, шт. (%) |

19 ( 8,7 ) |

90 ( 41,1 ) |

80 ( 36,5 ) |

7 ( 3,2 ) |

23 ( 10,5 ) |

219 ( 100 ) |

|||||

|

Артефакты/ почва, шт. (%)** |

44/0 ( 4,7 ) |

0/19 ( 2 ) |

16/0 ( 1,7 ) |

629/1 ( 67,7 ) |

71/0 ( 7,6 ) |

3/1 ( 0,4 ) |

107/0 ( 11,5 ) |

39/1 ( 4,3 ) |

909/22 ( 100 ) |

||

|

ВСЕГО, шт (%) |

63 ( 5,5 ) |

19 ( 1,7 ) |

106 ( 9,2 ) |

710 ( 61,7 ) |

71 ( 6,2 ) |

7 ( 0,6 ) |

4 ( 0,3 ) |

107 ( 9,3 ) |

63 ( 5,5 ) |

1150 ( 100 ) |

|

Примечания : * – ПЗО – подземные запасающие органы; ** – за 100% взято общее содержание крахмала на артефактах и в почвенных образцах.

Обсуждение

Проблемы идентификации . Флотацией были обнаружены зерновки проса обыкновенного ( Panicum miliaceum ) и, предположительно, проса итальянского ( Setaria italica ) ( Вострецов и др. , 2003; Сергушева , 2007). Крахмал на орудиях и керамике соответствует чумизе. Крахмал проса определен только в почве на уровне пола жилища № 5 ( Пантюхина, Вострецов , 2022). Такое распределение крахмалов и карпоидов имеет несколько объяснений. Прежде всего это сложность видовой идентификации дискретных гранул крахмала, если они не имеют выраженных характеристик. Например, небольшая часть гранул крахмала визуально никак не отличается у родов трибы Paniceae (Просовые). Некоторые такие объекты на орудиях и керамике могли быть отнесены к типу НК. На керамике крахмал со специфическими характеристиками проса не обнаружен. Но в образце из почвы выделен сгусток гранул, которые по комплексу признаков соответствуют просу обыкновенному.

Другие причины могут заключаться в особенностях растений и кулинарных практик. К первым можно отнести осыпаемость зерновок. Это прямо влияет на способы обработки и хранения урожая. На неолитическом памятнике Сишань (10 300–7500 кал. л. н.) обнаружены ямы, которые содержали несколько слоев остатков проса, переложенных шелухой и листьями тростника. Чумиза обнаружена в незначительном количестве ( Lu et al. , 2009). При этом традиционные фермерские способы хранения проса итальянского включают и «послойный» вариант Сишаня, но уже в помещении, и использование тары. Третий способ выглядит наименее затратным – метелки чумизы связывают и подвешивают под потолок/крышу ( Li, Wu , 1996). Такое хранение возможно при минимальных потерях зерна и может быть одним из факторов, влияющих на представленность карпоидов во флотационных пробах. Кулинарные практики и бытовые предпо-чтения/особенности, очевидно, могут влиять на состав микроостатков на артефактах: моно- и полифункциональность орудий, использование деревянной посуды, сезонность растительных ресурсов, способы обработки и пр.

Злаки трибы Пшенициевых (Triticeae) при флотации не найдены. Наличие крахмала этого типа без сопровождения карпоидов – традиционно в «крахмальных» комплексах Северо-Восточного Китая начиная с финального палеолита. Подобные находки соотносят с некоторыми видами луговых трав, входящими в этот таксон, если комплекс древнее общепринятой границы проникновения культурных пшеницы и ячменя в регион. Точная идентификация затруднительна по причине сходства крахмала у некоторых родов. Для идентификации таких злаков Северо-Восточного Китая был разработан дихотомичный ключ на основе метрических и характеристических параметров крупных гранул (см. выше описание типа 2) (Yang, Perry, 2013). Воспользоваться этим инструментом не удалось. Обнаруженные дискретные образцы крахмала типа 2 имеют механические и термические повреждения, отражающиеся на размерах гранул. Однако выявленные на керамике сгустки крахмала этого типа можно рассматривать как выборку, где сохранилось размерное соотношение между ее элементами. Ранее мы предлагали вариант разделения крахмалов культурного вида ячменя и некоторых полевых злаков по частотному распределению размеров крупных и мелких гранул (Пантюхина, 2018). В сгустках крахмала типа 2 оно соблюдается и соответствует культурному ячменю. Мы с осторожностью относимся к данному факту в ожидании дополнительных методических и археоботанических материалов.

Пока самые ранние свидетельства использования ячменя в Китае обнаружены в провинции Шаньси. На памятнике Миджиая крахмал и фитолиты ячменя ( Hordeum vulgare ) идентифицированы как компонент ферментированного напитка и датированы около 5400–4900 кал. л. н. ( Wang et al. , 2016b). На памятнике Сишаньпинь карпоиды ячменя датируют по слою не ранее 4600 кал. л. н. ( Li et al. , 2007). Гипотеза о проникновении в Китай ячменя в сочетании с технологией выглядит закономерной, учитывая, что Шаньси примыкает к коридору Хекси – одному из участков будущего Шелкового пути. Но первые свидетельства технологии ферментации в той же провинции датируются 7900–7000 кал. л. н. и содержат крахмалы злаков Triticeae ( Liu et al. , 2019). В этом случае, возможны сценарии как более раннего проникновения ячменя в регион, так и замещение им традиционных ингредиентов в какой-либо период. Однако МАК этот вопрос пока не решен. Например, Лю Ли – ведущий специалист по крахмалу в Китае – в своих многочисленных археоботанических исследованиях все гранулы типа 2 идентифицирует исключительно как Triticeae с отсылкой к дикорастущим родам злаков (Ibid.).

Географически этот район расположен на 1800 км южнее долины р. Мудань-дзян, а находки крахмала и фитолитов ячменя совпадают со временем существования жилищ на поселении Кроуновка 1. На более близких географически и хронологически памятниках культуры Хуншань (6500–5000 л. н.) обнаружен крахмал Triticeae, но интерпретация его именно как ячменя не обоснована ( Ma et al. , 2016). Доступные актуальные исследования в соседних с Приморьем провинциях Китая отсутствуют.

Флотация и метод анализа крахмала

Крахмал на керамике из самого раннего горизонта обитания обнаружить не удалось. Этот уровень был разрушен разливом реки и содержал мало материала. Флотация выявила остатки скорлупы маньчжурского ореха ( Juglans mandshurica ), лещины ( Corylus sp.), плодов бархата амурского ( Phellodendron amurense Rupr.) и неопределимые карпоиды ( Сергушева , 2007).

Материалы II и III горизонтов показали схожий набор типов крахмала (табл. 1). На керамике состав оказался беднее, чем на орудиях, хотя общий список пополнился папоротником. Объяснить это можно практиками обработки растений. Из макроостатков в этот период на памятнике дополнительно к списку из раннего слоя идентифицируются просо обыкновенное, перилла, дикие просовые злаки3, желудь, дикий виноград и сорняки (Там же). Виды, которые имеют в своем составе крахмал (желудь и два вида проса) были подтверждены МАК. Дополнительно выявлены группы крахмалов злаков Triticeae, папоротника и растений с ПЗО (см. табл. 1). Комплекс крахмалов и карпоидов II и III горизонтов демонстрирует практически идентичный видовой состав4, что может свидетельствовать о стабильности ресурсной базы, пищевых предпочтений и кулинарных технологий.

Вопрос о соотношении результатов двух методов закономерен. И на данном этапе исследований мы предпочитаем расценивать их как взаимодополняющие (табл. 2). Расхождения в результатах флотации и МАК, как и МАК на разных источниках, не единичный случай. По результатам флотации раннего комплекса памятника Синлунгоу (ок. 8000–7500 кал. л. н.) карпоиды проса количественно преобладали над чумизой, соей, несколькими видами сорных растений и желудем. Крахмал же, извлеченный с терочных орудий, пестов и из зубного камня, показал отличную от флотации картину, как и различия между самими источниками крахмала ( Liu et al. , 2015). То же наблюдается в табл. 1, где соотношение долей каждого вида крахмала на керамике, каменных орудиях и в целом по находкам варьирует.

Таблица 2. Растения, остатки которых обнаружены в жилищах № 4 и 5

|

№ п\п |

Растение |

Крахмал* |

Карпоиды** |

|

1 |

Дуб монгольский ( Quercus mongolica ) |

х |

х |

|

2 |

Манчжурский орех ( Juglans mandshurica ) |

х |

|

|

3 |

Лещина ( Corylus sp. ) |

х |

|

|

4 |

Бархат амурский ( Phellodendron amurense Rupr.) |

х |

|

|

5 |

Виноград амурский ( Vitis amurensis Rupr.) |

х |

|

|

6 |

Лилия даурская ( Lilium pensylvanicum ) |

х |

|

|

7 |

Растения с ПЗО*** |

х |

|

|

8 |

Бобовые (Fabaceae) |

х |

|

|

9 |

Пшенициевые злаки (Triticeae) |

х |

|

|

10 |

Просо обыкновенное ( Panicum miliaceum ) |

х |

х |

|

11 |

Просо итальянское ( Setaria italica ) |

х |

х? |

|

12 |

Перилла ( Perilla frutescencs (L.) Britt.) |

х |

|

|

13 |

Просо куриное ( Echinochloa crus-galli ) |

х |

|

|

14 |

Марь ( Chenopodium sp.) |

х |

|

|

15 |

Ширица ( Amaránthus sp.) |

х |

|

|

16 |

Горец ( Polygonum sp.) |

х |

|

|

17 |

Папоротники (Polypodiophyta) |

х |

Примечания : * – находки на каменных орудиях, керамике и в почве; ** – (по: Сергушева , 2007); *** – см. примеч. к табл. 1.

Реконструкция системы жизнеобеспечения

Вопрос о значимости ресурсов земледелия и собирательства может первоначально решаться исходя из оценки ландшафтной структуры зоны хозяйственного использования, экологии и агротехнических характеристик выращиваемых культур. Дополнить картину могли бы данные о пищевой ценности, возможности создания запаса, объему ресурса в зоне хозяйственного использования и затратам на его получение и обработку ( Пантюхина, Вострецов , 2022).

Рельеф района поселения представлен U-образной долиной, протянувшейся с севера на юг. Она прорезает вулканическое плато и получает равномерную инсоляцию. Такое расположение защищает от ветров с моря, выхолаживающих в мае – июне пойму главной реки, и способствует равномерному освещению и прогреву почв. Как следствие в долине формируется «локальный парниковый эффект», который сокращает период вегетации растений ( Вострецов и др. , 2003. С. 374). Благоприятный микрорельеф дополняют высокие агроклиматические характеристики этого района: остаточно-пойменные черноземовидные почвы, развитые на лёссовидных суглинках. Для них отмечена глубокая гумусирован-ность, нейтральная реакция среды, высокая емкость обмена, насыщенность элементами зольного питания растений ( Андреева и др. , 1984). К моменту существования поселения на низких формах рельефа Юго-Западного Приморья получили распространение дубово-березово-сосновые леса с участками остеп-ненной и луговой растительности. К этому моменту уже сформировались близкие к современности ландшафты, а структура растительности существенно уже не менялась ( Короткий , 2005. С. 33) Современные склоны долины и распадки с ближайшими к памятнику водотоками покрыты широколиственными лесами с преобладанием монгольского дуба. Для подлеска характерны разнотравье и папоротники. Поселение расположено в среднем течении реки на надпойменной террасе. Выше по течению долина становится ýже, облесенней и более пригодной для охоты. Ниже по течению она расширяется, и площадей для культивации становится больше, а леса меньше. Таким образом, расположение поселения Кроуновка 1 демонстрирует осознанный выбор места с комбинацией агроклиматических и собирательских ресурсов, возможностью охоты, рыбалки и собирательства речных гастропод. О фауне можно косвенно судить по архео-зоологическим останкам Sus scrofa (дикий кабан) и Carpeolus carpeolus (косуля) (Krounovka 1 Site…, 2004).

С рубежа 8000 л. н. в Маньчжурии культивировали два вида проса: просо обыкновенное и просо итальянское. Изначально просо преобладало, но постепенно доля чумизы стала возрастать ( Wang et al. , 2016а). Причины этой динамики и «пáрного» сочетания не рассматриваются. По биологической и энергетической ценности существенной разницы между видами нет. Незначительны отличия по вкусовым качествам и развариваемости. Хотя зерновки проса крупнее чумизы, урожайность обоих видов колеблется в сопоставимых пределах.

Какие особенности двух схожих злаков способствовали совместной культивации и обеспечили оптимальность такой стратегии? Критичными для урожайности обоих видов являются заморозки и увлажненность в период прорастания, засоренность посевов и уровень влаги в момент выбрасывания метелок

( Новиков и др. , 2014). Разница в сроках вегетации достигает 30 дней, а значит, и периоды необходимых прополок от сорняков будут неодновременными. Другой фактор – это синхронность созревания зерна и его осыпаемость, что определяет способ уборки урожая. У проса этот процесс неравномерный, и при ожидании полной спелости происходит осыпание зерна. Поэтому сбор урожая начинают либо на ранней стадии созревания, либо при спелости в метелке 60– 70 % зерновок с последующей досушкой. У чумизы созревание равномерное, а осыпаемость незначительная. Это косвенно указывает на раздельный сбор/ сев/хранение двух видов проса. Крестьяне в Китае комбинировали сорта чумизы с разной скороспелостью и чувствительностью к фотопериоду и температуре в случае стрессов при посеве. Трудоемкая прополка проводилась вручную. Поэтому растянутость во времени периодов развития позволяла своевременно проводить посев, уход и уборку разных сортов чумизы. Смешивание не допускалось ( Li, Wu , 1996. P. 36). Использование двух видов проса могло преследовать ту же цель – минимизацию рисков потерь урожая в случае климатических стрессов в период сева. А вегетативные различия обеспечивали равномерное распределение энергозатрат.

Выращивание проса, чумизы и периллы, наличие иных злаков могут косвенно указывать на севооборот. Можно предполагать и циркулирование групп земледельцев по нескольким участкам, что объясняет и небольшой в археологическом отношении временной разрыв между жилищами 4 и 5, а также между последним и очагом под ним от разрушенного жилища. Способ выращивания периллы близок просу итальянскому. Растение дает возможность неоднократной срезки зеленой массы на пищу, а семена содержат значительный запас масла. Вопрос о культивировании злака/ов из трибы Пшенициевых мы оставляем пока открытым.

Наличие как минимум трех культурных растений со схожей агротехникой указывает на организацию систематических работ по подготовке и обработке почвы, сбору и хранению урожая. Поэтому можно предполагать, что земледелие было системообразующим компонентом жизнеобеспечения. При этом площади, отводимые под культивацию, скорее всего, были небольшими, что позволяло использовать свободные от леса участки в речных долинах. Подобная практика реконструируется по палиноспектрам на сопредельной территории Северо-Восточного Китая, где чрезмерную вырубку лесов земледельцами фиксируют только начиная с раннего Средневековья ( Tarasov et al. , 2006. P. 295).

В то же время зона хозяйственного использования поселения Кроуновка 1 характеризуется богатыми ресурсами собирательства, которые можно запасать на длительный срок (желуди, орехи, лилия, папоротник). Их распространение в ландшафте неравномерно, как и продуктивность по годам: периодически могли случаться совпадения отрицательных пиков урожайности, что катастрофично для населения. В этой ситуации земледелие было способно компенсировать нехватку углеводов и придать устойчивость и предсказуемость энергетическому балансу сообщества. Дикоросы же, в свою очередь, обеспечивали поступление углеводов и растительных жиров, витаминов, микроэлементов, клетчатки и сахаров. В случае низкого урожая или его потери ресурсы собирательства могли обеспечить выживание.

Район памятника до сих пор изобилует дубами (дуб монгольский). Каждые три-четыре года они дают обильный урожай желудя, который является сбалансированным пищевым ресурсом. По составу нутриентов, микроэлементам и энергетической ценности желудь равноценен злакам ( Спильник и др. , 2012) и может храниться 1–2 года. Маньчжурский орех – ценное пищевое, лекарственное и техническое растение, богатое липидами (до 55 %), белками (20 %) и углеводами (15 %) ( Гуков, Рейф , 2012). Пищевой вклад этого ресурса оценить сложно. Тунгусо-маньчжуры изготавливали из него питательное и полезное ореховое масло ( Подмаскин , 2006). Лещина имела сезонное значение, так как мало способна к длительному хранению. Луковицы лилии богаты крахмалом. Этнографические данные свидетельствуют об употреблении их в пищу всеми народами региона в сыром, вареном и печеном виде. Мука из высушенных луковиц была добавкой в жидкие блюда. Заготовка проходила весной или осенью, после чего луковицы сушили (Там же). В то же время объем этого ресурса в экосистеме незначителен, чтобы предполагать существенный вклад в диету.

Иные растения с подземными запасающими органами также могли служить источником углеводов и микроэлементов. Возможно, они несли и медицинскую функцию.

Папоротник, о сборах которого также свидетельствуют этнографические данные, и в настоящее время объект собирательства. На Дальнем Востоке России, Корейском п-ове, Японских островах и в Китае наиболее популярны орляк ( Pteridium aquilinum ), страусник ( Matteuccia struthiopteris ) и чистоус ( Osmunda japonica ). Сушка побегов папоротника оптимальна как способ консервации. Из корневищ извлекают крахмал для изготовления лапши, ликеров, выпечки, загущения каш. В голодные годы они становились основной пищей для населения ( Liu et al. , 2012). Листья и корневища содержат красящие вещества, что использовалось в быту аборигенных народов ( Подмаскин , 2006). Вне поля зрения крахмального анализа и флотации остается целый пласт ценных пищевых, хозяйственных и медицинских растений и их частей.

Таким образом, можно представить последовательность сезонных операций, связанных с обеспечением углеводной компоненты диеты первых земледельцев. Работы по подготовке почвы к посеву должны были приходиться на апрель. В конце апреля – мае начинается заготовка первых растений, в частности – черемши, самого популярного у аборигенных народов весеннего растения, затем папоротника, и далее можно производить посев проса, чумизы и периллы. В течение лета необходимо было содержать посевы в относительной чистоте от сорняков. Растянутость этапов роста у разных видов проса позволяет равномерно распределять энергозатраты по прополке. На август – сентябрь приходится сбор урожая злаков, заготовка луковиц лилии и других растений с ПЗО, орехов. В сентябре – октябре можно запасать желудь и корневища папоротника. До месяца могло потребоваться на вымачивание и высушивание плодов дуба. К этому моменту земледельческие работы должны были быть завершены, а зерно высушено и помещено на хранение. Доступность основных пищевых ресурсов в непосредственной близости от поселения снижало энергозатраты на добычу. При этом регулярная эксплуатация, климатические факторы и колебания продуктивности могли выступать дестабилизирующими факторами в системе жизнеобеспечения. Сочетание культивации с собирательством должно было являться страховкой в подобных случаях. Если предполагать периодическую смену места поселения группами первых земледельцев, то это могло быть фактором для сохранения и восстановления продуктивности участка. Неоднократное заселение поселения Кроуновка 1 этому не противоречит.

Заключение

Раннеземледельческий комплекс Кроуновка 1 был исследован по уникальной методике. Сочетание результатов флотации и данных метода анализа крахмала подтвердило и дополнило сведения о жизнеобеспечении первых земледельцев на территории Приморья. Применение двух археоботанических методов четче проявило их возможности и ограничения. МАК позволяет проводить палеоботанические изыскания с археологическими комплексами, флотация на которых не проводилась. Керамика, являясь ярким культурным маркером, дает возможность для изучения систем жизнеобеспечения социумов, чьи археологические остатки были переотложены.

Группы первых земледельцев, поселившиеся в долине р. Кроуновки, при выборе места ориентировались на самые высокие агроклиматические ресурсы, разнообразие и продуктивность окружающего ландшафта в отношении дикоросов, животных и рыб. Агротехника установленных культурных видов растений и биология дикоросов указывают на вероятные сроки и объем необходимых работ. Несмотря на то что список растений не исчерпывающий, рацион растительных продуктов разнообразен и обеспечивает поступление вместе с углеводами растительных жиров и белков, витаминов и необходимых микроэлементов. Очевидно, что часть съедобных растений осталась за рамками обоих археоботани-ческих методов. Их заготовку и употребление можно предположить на основе этноботанических данных.

Список литературы Кроуновка 1 -поселение первых земледельцев в Приморье: о чем нам рассказал древний крахмал

- Андреева Ж. В., Вострецов Ю. Е., Иванов Г. И., 1984. Хозяйственная адаптация населения кроуновской культуры на юге Приморья // История развития почв СССР в голоцене: тез. докл. Всесоюз. конф. (4–7 дек. 1984 г.). Пущино: Науч. центр биол. исслед. С. 237–238.

- Вострецов Ю. Е. 2018. Хронология и пространственное распределение памятников зайсановской культурной традиции в Приморье в контексте природных изменений // Труды института истории, археологии и этнографии ДВО РАН. Т. 20. С. 40–65.

- Вострецов Ю. Е., Сергушева Е. А., Комото М., Миямото К., Обата Х., 2003. Новые данные о раннем земледелии в Приморье: неолитический комплекс поселения Кроуновка-1 // Проблемы археологии и палеоэкологии Северной, Восточной и Центральной Азии: материалы Междунар. конф. «Из века в век», посвящ. 95-летию со дня рождения академика А. П. Окладникова и 50-летию Дальневост. археолог. экспедиции РАН / Отв. ред. А. П. Деревянко. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. С. 373–378.

- Гуков Г. В., Рейф О. Ю., 2012. Биохимические показатели ореха маньчжурского на территории Приморского края // Бюллетень Ботанического сада-института ДВО РАН. Вып. 9. С. 4–8.

- Короткий А. М., 2005. Особенности развития природной среды Дальнего Востока в позднем плейстоцене – голоцене // Российский Дальний Восток в древности и средневековье: открытия, проблемы, гипотезы / Ред. Ж. В. Андреева. Владивосток: Дальнаука, С. 15–58.

- Новиков В. М., Сидоренко В. С., Лупанов А. Е., 2014. Влияние элементов технологии на засоренность посевов проса // Земледелие. № 4. С. 46–48.

- Пантюхина И. Е., 2018. Отработка процедуры исследования древнего крахмала (по материалам поселения Клерк-5, Приморский край) // Труды института истории, археологии и этнографии ДВО РАН. Т. 20. С. 75–84.

- Пантюхина И. Е., 2020. Метод анализа древнего крахмала в вопросах и ответах // Мультидисциплинарные исследования в археологии. № 1. С. 103–118.

- Пантюхина И. Е., Вострецов Ю. Е., 2022. Растения в диете первых земледельцев в Приморье: опыт применения метода анализа древнего крахмала // КСИА. Вып. 266. С. 280–296.

- Подмаскин В. В., 2006. Народные знания тунгусо-маньчжуров и нивхов: проблемы этногенеза и этнической истории. Владивосток: Дальнаука. 540 с.

- Сергушева Е. А., 2007. Раннее земледелие в Приморье: по материалам поселения Кроуновка 1 // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История. Филология. Т. 6. № 3. С. 94–103.

- Спильник Е. П., Мартовщук В. И., Мартовщук Е. В., Багалий Т. М., 2012. Исследование особенностей состава нетрадиционного растительного сырья – желудей // Новые технологии. № 4. С. 25–28.

- Krounovka 1 Site in Primorye, Russia: Report of Excavations in 2002 and 2003: Study on the Environmental Change of Early Holocene and the Prehistoric Subsistence System in Far East Asia / Eds.: M. Komoto, H. Obata. Kumamoto: Kumamoto University, 2004. 58 р.

- Li X., Dodson J., Zhou X., Zhang H., Masutomoto R., 2007. Early cultivated wheat and broadening of agriculture in Neolithic China // The Holocene. Vol. 17. P. 555–560.

- Li Y., Wu S. Z., 1996. Traditional maintenance and multiplication of foxtail millet (Setaria italica. (L.) P. Beauv.) landraces in China // Euphytica. Vol. 87. P. 33–38.

- Liu L., Duncan N. A., Chen X., Liu G., Zhao H., 2015. Plant domestication, cultivation, and foraging by the first farmers in early Neolithic Northeast China: Evidence from microbotanical remains // The Holocene. Vol. 25. Iss. 12. P. 1965–1978.

- Liu L., Wang J., Levin M. J., Sinnott-Armstrong N., Zhao H., Zhao Y., Shao J., Di N., Zhang T., 2019. The origins of specialized pottery and diverse alcohol fermentation techniques in Early Neolithic China // PNAS. Vol. 116. Iss. 26. P. 12767–12774.

- Liu Y., Wujisguleng W., Long C., 2012. Food uses of ferns in China: A review // Acta Societatis Botanicorum Poloniae. Vol. 81. P. 263–270.

- Lu H., Zhang J., Liu K. B., Wu N., Li Y., Zhou K., Ye M., Zhang T., Zhang H., Yang X., Shen L., Xu D., Li Q., 2009. Earliest domestication of common millet (Panicum miliaceum) in East Asia extended to 10,000 years ago // PNAS. Vol. 106. Iss. 18. P. 7367–7372.

- Ma Z. K., Yang X. Y., Zhang C., Sun Y. G., Jia X., 2016. Early millet Use in West Liaohe area during earlymiddle Holocene // Science China. Earth Sciences. Vol. 59. No. 8. P. 1554–1561.

- Saul H., Wilson J., Heron C.P., Glykou A., Hartz S., Craig O. E., 2012. A systematic approach to the recovery and identification of starches from carbonised deposits on ceramic vessels // JAS. Vol. 39. Iss. 12. P. 3483–3492.

- Tan Y., Sun X., Zhao H., Gan Z., 1995. Neolithic in Heilongjiang Province // Archaeology of Northeast China. London: Routledge. P. 118–144.

- Tarasov P., Jin G., Wagner M., 2006. Mid-Holocene environmental and human dynamics in northeastern China reconstructed from pollen and archaeological data // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. Vol. 241. Iss. 2. P. 284–300.

- Wang C., Lu H., Zhang J., He K., Huan X., 2016a. Macro-Process of Past Plant Subsistence from the Upper Paleolithic to Middle Neolithic in China: A Quantitative Analysis of Multi-Archaeobotanical Data // PLoS ONE. Vol. 11. Iss. 2. e0148136.

- Wang J., Liu L., Ball T., Yu L., Li Y., Xing F., 2016b. Revealing a 5,000-y-old beer recipe in China // PNAS. Vol. 113. Iss. 23. P. 6444–6448.

- Yang X., Perry L., 2013. Identification of ancient starch grains from the tribe Triticeae in the North China Plain // JAS. Vol. 40. No. 8. P. 3170–3177.