Кровесберегающая миомэктомия

Автор: Тураева Р.Р., Кацюба М.С., Ахметшина Л.Р., Жибурт Е.Б.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Клинические наблюдения

Статья в выпуске: 4 т.19, 2024 года.

Бесплатный доступ

Представлено клиническое наблюдение пациентки, 41 год, с множественными миомами тела матки больших размеров. Учитывая настойчивое желание пациентки о сохранение матки ввиду планирования будущей беременности, предложено оперативное лечение в виде лапаротомии, удаление миоматозных узлов. Фоновое заболевание: анемия I степени (концентрация гемоглобина 110 г/л). Для временной окклюзии маточных артерий использовался гемостатический турникетный жгут. Масса удалённых узлов составила от 5 г до 1500 г. Суммарно - 3500 г. Кровопотеря - 200 мл. Отделяемое по дренажу серозно-сукровичное - 400 мл. Гемотрансфузии не выполнялись. Послеоперационный период проходил без осложнений. Выписана домой в удовлетворительном состоянии на 5-е сутки после операции. Концентрация гемоглобина при выписке - 92 г/л. Сделан вывод о том, что временный маточный жгут может быть эффективным методом снижения периоперационной кровопотери у пациенток с множественными крупными миомами.

Множественные миомы тела матки, большие размеры, миомэктомия, жгут, кровесбережение, клинический случай

Короткий адрес: https://sciup.org/140308709

IDR: 140308709 | DOI: 10.25881/20728255_2024_19_4_156

Текст научной статьи Кровесберегающая миомэктомия

Актуальность

Миома матки является наиболее распространенной доброкачественной опухолью и основной причиной заболеваемости у женщин репродуктивного возраста. Встречаемость миомы среди женщин в популяции составляет от 20 до 84%. У 10–30% рожениц с миомами развиваются осложнения во время беременности, родов и послеродового периода. Хотя большинство миом остаются бессимптомными, некоторые миомы подвергаются дегенерации и вызывают сильную боль, преждевременные роды, раннюю потерю беременности, пороки развития плода и отслойку плаценты [1–3].

Постепенное увеличение гематокрита приводит к значительному снижению риска переливания крови во время миомэктомии. 26 229 женщин перенесли миомэктомию и 2345 женщинам (9%) потребовалось переливание крови. По сравнению с пациентами, которым не требовалось переливание крови, у тех, кому оно требовалось, были более низкие средние уровни гематокрита до операции (34,7 против 38,2). Наблюдалась обратная зависимость между переливанием крови и уровнем гематокрита до операции с повышением риска в зависимости от диапазона гематокрита до операции. Отношение шансов гемотрансфузии при сравнении уровня гематокрита 29% с 39% составили 6,16 (95% доверительный интервал [ДИ] 5,15–7,36) и 4,92 (95% ДИ, 4,19–5,78) для пациентов с лапаротомической миомэктомией (1–4 миомы/≤250 г и ≥5 миом/>250 г), соответственно [4].

При желании пациенток реализовать репродуктивную функцию рекомендуется выполнять органосохраняющее оперативное лечение (миомэктомию) [5].

Три наиболее распространенных хирургических подхода к лечению миомы матки – лапароскопическая, роботизированная и абдоминальная миомэктомия. Кровотечение является риском при всех трех подходах.

Особую сложность для хирургического лечения представляют пациентки с множественными миоматозными узлами [6].

При множественных миомах метод выбора – абдоминальная миомэктомия. Для коррекции анемии при таких операциях создаются специальные программы инфузионно-трансфузионной терапии [7].

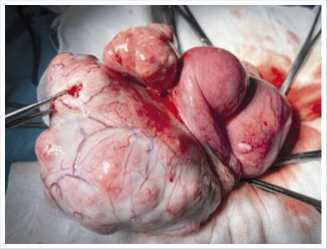

Рис. 1. Матка с множественными миомами различных размеров.

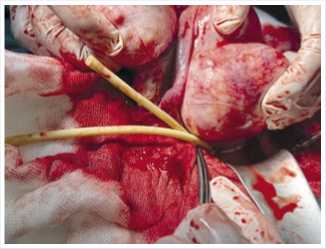

Рис. 2. Парацервикально наложен турникет.

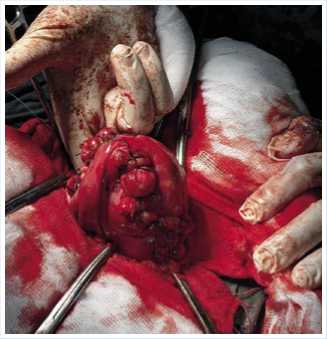

Рис. 3. Удалён субсерозно-интрамуральный узел, кровоточивость тканей минимальна.

В качестве элемента менеджмента крови пациента [8] для профилактики кровотечения можно использовать временный маточный жгут (перицер-викальный турникет) [9]. Технологии наложения маточных жгутов совершенствуются. Так, не выявлено клинически значимых отличий интраоперационной кровопотери при использовании тройных или одиночных маточных жгутов во время открытой миомэктомии [10].

Пациентка М., возраст 41 год, обратилась в июле 2024 г. с жалобами на периодические тянущие боли внизу живота. За последний год субъективно отметила увеличение размера матки.

На учете у гинеколога состояла. Миомы обнаружены в апреле 2024 г. на медицинском осмотре. Заключение МРТ от июля 2024 г.: признаки множественных интрамуральных миоматозных узлов максимальный размер до 131 мм в количестве до 17 штук.

В анамнезе менструации регулярные умеренные безболезненные. Беременностей и родов не было.

Клинический диагноз: множественные миомы матки больших размеров с тенденцией к росту.

Фоновые заболевания: анемия I степени (концентрация гемоглобина 110 г/л).

Сопутствующие заболевания: нет.

Операция: лапаротомия, удаление миоматозных узлов.

Учитывая настойчивое желание пациентки о сохранение матки ввиду планирования будущей беременности, предложено оперативное лечение в виде лапаротомии, удаление миоматоз-ных узлов.

В августе 2024 г. проведена нижнесрединная лапаротомия, миомэктомия в количестве 16 штук с применением парацервикального гемостатического турникетного жгута [11].

Хирургическая техника

Лапаротомия проводилась с нижнесрединным разрезом. Временная двусторонняя окклюзия маточных артерий в непосредственной близости от сосудистых зон (Рис. 1).

Для временной окклюзии маточных артерий использовался гемостатический турникетный жгут. В широких маточных связках латеральнее маточных артерий с обеих сторон были сформированы отверстия диаметром 1 см, через которые проводили эластичный турникет. Турникет оборачивался вокруг шейки матки приблизительно на уровне внутреннего маточного зева, туго затягивался и завязывался на передней поверхности матки тремя хирургическими узлами (Рис. 2).

Время ишемии по 15–20 мин. окклюзии затем перерыв 15 мин. и повторная окклюзия. Общее время ишемии – 45 мин.

Во время операции внутривенно ввели:

– транексамовую кислоту «Транеци-дум» 1000 мг (ЭСКОМ, г. Ставрополь);

– окситоцин 10 МЕ (Дальхимфарм, г. Хабаровск).

Перед миомэктомией в миому не вводили вазопрессин. В точке, где миома выступала из матки, делался разрез с помощью монополярной коагуляции или скальпеля, и миома энуклеировалась (Рис. 3).

После энуклеации узлов миомы целостность миометрия была восстановлена двумя рядами П-образных или узловых швов, выполненных полифила-ментной нитью Vicryl® No: 0 (полиглак-тин 910, Ethicon). После восстановления миометрия гемостатический перицерви-кальный турникет был удален с помощью ножниц (Рис. 4).

Продолжительность операции – 110 мин.

Рис. 4. Матка после удаления миоматозных узлов. Швы состоятельны.

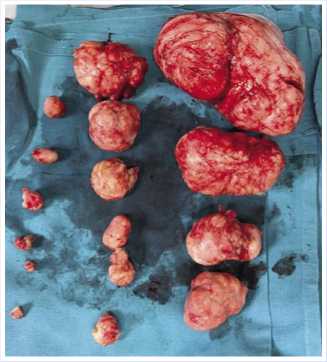

Рис. 5. 16 удалённых узлов миомы, от 1 до 16 см.

Масса 16 удалённых узлов составила от 5 г до 1500 г. Суммарно – 3500 г (Рис. 5).

Объем интраоперационной кровопотери составил 210 мл (учитывали, взвешивая операционный материал).

Отделяемое по дренажу серозносукровичное – 300 мл. Дренаж удален на 2-е сутки после операции.

Послеоперационный период проходил без осложнений. Выписана домой в удовлетворительном состоянии на 5-е сутки после операции. Концентрация гемоглобина при выписке – 92 г/л.

Заключение

Успешное выполнение органосохраняющей операции (миомэктомии) возможно в том числе при большом количестве и больших размерах узлов миомы. Временный перицервикальный турникет может быть эффективным методом снижения периоперационной кровопотери пациенток с множественными крупными миомами матки.

Согласие пациента. Информированное согласие от пациентки получено.

Список литературы Кровесберегающая миомэктомия

- Адамян Л.В. Миома матки. В кн.: Гинекология. Фармакотерапия без ошибок. Руководство для врачей / под ред. Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Н. Прилепской, И.И. Баранова. –— М.: Е-ното, 2020. – С. 297-304.

- Слабожанкина Е.А., Кира Е.Ф., Политова А.К. и др. Современные представления об этиологии и патогенезе миомы матки // Медицинский вестник Башкортостана. – 2021. – Т.16. – №3(93). – С.85-93.

- Кира Е.Ф., Политова А.К., Кохно Н.И. Основные направления деятельности и перспективы развития акушерско-гинекологической службы НМХЦ им. Н.И. Пирогова // Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. – 2017. – Т.12. – №4-1. – С.68-71.

- Fajardo OM, Chaves KF, Zhao Z, et al. Preoperative Hematocrit Level and Associated Risk of Transfusion for Myomectomy Based on Myoma Burden and Surgical Route. J Minim Invasive Gynecol. 2023; 30(2): 115-121. doi: 10.1016/j.jmig.2022.10.010.

- Клинические рекомендации «Миома матки» (одобрены Минздравом России). ID 257 (2022).

- Политова А.К., Кира Е.Ф., Боломатов Н.В. и др. Сравнительная оценка результатов сочетанного и изолированного применения фокусированного ультразвука высокой интенсивности и суперселективной эмболизации маточных артерий в лечении больных миомой матки // Журнал акушерства и женских болезней. – 2022. – Т.71. – №1. – С.71-78. doi: 10.17816/JOWD71360.

- Федорова Т.А., Богомазова И.В., Данилов А.А. и др. Инфузионно-трансфузионное обеспечение при абдоминальной гистерэктомии у женщин с миомами матки больших размеров // Хирургия. Приложение к журналу Consilium Medicum. – 2008. – №2. – С.49-52.

- Жибурт Е.Б., Мадзаев С.Р., Шестаков Е.А. Менеджмент крови пациента / 2-е издание. – М.: Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова, 2021. – 121 с.

- Kongnyuy EJ, Wiysonge CS. Interventions to reduce haemorrhage during myomectomy for fibroids. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 8. doi: 10.1002/14651858.CD005355.pub5.

- Gümüsburun N, Yapca OE, Ozdes S, Al RA. Triple vs. single uterine tourniquet to reduce hemorrhage at myomectomy: a randomized trial. Arch Gynecol Obstet. 2023; 308(6): 1811-1816. doi: 10.1007/s00404-023-07201-7.

- Попов А.А., Завьялова И.В., Сопова Ю.И. и др. Актуальные методики снижения кровопотери при реконструктивно-пластических операциях на матке // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2022. – Т.22. – №4. – С.96-102. doi: 10.17116/rosakush20222204196.