«Круглые города» Центральной Азии

Автор: Кошеленко Г.А., Гаибов В.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 230, 2013 года.

Бесплатный доступ

В Центральной Азии было обнаружено значительное число городов, которые являются круглыми в плане. Их можно найти во всех частях этого региона (Парфия, Нишая, Мар-Гиана, Бактрия, Согдиана и Хорезм). Самое раннее из этих поселений датируется летними веками I тысячелетия до н. Э., Но использование этого плана для строительства городов было самым распространенным в эпоху ахемейцев. На основе анализа археологических и письменных источников авторы стремятся продемонстрировать, что этот конкретный план не был наследием бронзового века, а результатом влияния зороастрийской концепции «идеального города».

Центральная азия, парфия, нисайя, маргиана, бактрия, сог-диана, хорезм, ахемениды, города, зороастризм

Короткий адрес: https://sciup.org/14328547

IDR: 14328547

Текст научной статьи «Круглые города» Центральной Азии

Одним из наиболее интересных фактов в истории градостроительства Центральноазиатского региона в древности является наличие значительного числа населенных пунктов, имеющих круглый план. На этот факт уже ранее обращалось внимание, но он не был объектом специального исследования. Авторы статьи поставили своей задачей собрать всю доступную информацию по данной проблеме и на этой основе попытаться понять этот феномен и его место в истории региона. Под Центральноазиатским регионом мы понимаем территории древних историко-культурных областей Парфиена, Маргиана, Бактрия, Согд, Хорезм. Все они были в древности населены близкородственными ираноязычными народами1, находились примерно на одинаковом уровне социального и культурного развития, и у них были сходные исторические судьбы.

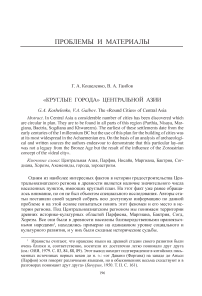

Рис. 1. Таблица размеров населенных пунктов круглой формы

1 – Елькен-депе 1 (Парфиена); 2 – безымянное депе (Парфиена); 3 – Эрк-кала (Маргиана); 4 – Кырк-депе (Маргиана); 5 – Меручак (верхний Мургаб); 6 – Бала-Мургаб (верхний Мургаб); 7 – арк Бактр (западная Бактрия); 8 – Дильберджин (западная Бактрия); 9 – Джагат-тепе (западная Бактрия); 10 – Алтын Дильяр (западная Бактрия); 11 – Емши-тепе (западная Бактрия); 12 – Кутлуг-тепе (западная Бактрия); 13 – Дашт-и Баргах (западная Бактрия); 14 – безымянное тепе (западная Бактрия); 15 – Кундуз Бала Хисар (восточная Бактрия); 16 – Кухна-кала (восточная Бактрия); 17 - Талашкан-тепе I (северная Бактрия); 18 - Хаитабад-тепе (северная Бактрия); 19 - Пачмак-те-пе (северная Бактрия); 20 – Курганзол (северная Бактрия); 21 – Турпак-кала (Хорезм); 22 – Малый Кырк Кыз (Хорезм); 23 – Кой-Крылган-кала (Хорезм)

Прежде чем приступить к исследованию, необходимо сделать еще одно вводное замечание. В списке памятников, которые служат объектом исследования, имеются такие, которые, строго говоря, не являются круглыми, они скорее овальные в плане. Однако мы думаем, вслед за рядом других исследователей ( Francfort , 1979. P. 55), что некоторые отклонения от формы идеального круга вполне естественны. Причинами этого могли быть: 1) недостаточное умение архитекторов, переносящих на почву умозрительную идею, что вполне объяснимо для ранних эпох, 2) некоторое изменение плана в ходе жизни населенного пункта, 3) приспособление к рельефу и т. д. (рис. 1).

Парфиена. По всей видимости, на территории Парфиены имелся только один памятник интересующего нас типа – Елькен-депе ( Марущенко , 1959. С. 54–109). Правда, сам первый исследователь этого памятника, А.А. Марущенко, писал о том, что план представляет собой многоугольник, однако последующие исследователи были твердо уверены в том, что план городища – круглый ( Francfort , 1979. P. 55). Наличествуют два кольца стен, возведенных одно за другим по мере разрастания городища. Особую проблему представляет датировка памятника, а именно – начало его возведения и время строительства стен ( Сарианиди, Коше-ленко , 1985. С. 184–187). Наиболее вероятная схема истории памятника такова: возникновение должно относиться к доахеменидскому времени, а возведение укреплений – к ахеменидскому. Круглая цитадель имела диаметр примерно 130 м.

Отметим также наличие в этом регионе отдельно стоящего здания, круглого в плане и относимого также к середине I тыс. до н. э. Диаметр его – около 20 м. Здание снабжено 8 полукруглыми башнями ( Пилипко , 1982. С. 12–15).

Мервский оазис. Здесь мы можем привести один бесспорный памятник этого типа – Эрк-кала (рис. 2), и один сомнительный – Кырк-депе.

Эрк-кала служила цитаделью города Мерва античного и сасанидского времени. Она имеет следующие размеры (по современному гребню стен): 480 (север – юг) × 438 м (запад – восток). При этом Эрк-кала много древнее, нежели основная часть города (городище Гяур-кала). Эрк-кала длительное время (c 1950 г.) исследовалась ЮТАКЭ (работы осуществляла З.И. Усманова). Взгляды З.И. Усмановой относительно истории этого памятника претерпели за время его изучения определенную эволюцию и, соответственно, могут быть разделены на два периода: 1) от момента начала раскопок до, примерно, 2000 г., 2) последующее время. Итоги исследований первого периода могут быть сформулированы следующим образом ( Усманова , 1963. С. 20-94; 1969. С. 13-55; 1979. C. 415-420; 1989. С. 21-61; 1990. С. 12, 13; 1994. С. 15-17; Usmanova , 1992. P. 55-63). Примерно в VII в. до н. э. (археологическая эпоха - Яз-II) возникает поселение. Древнейшая часть его - мощная платформа высотой около 15 м. Несколько позднее вокруг возводится стена, придавшая поселению форму почти правильного круга. Площадь поселения в это время составляет примерно 20 га. В настоящее время сложно установить время строительства этой стены, поскольку вообще очень трудно определить временную границу между периодами Яз-II и Яз-III2. З.И. Усманова находит только один достаточно твердый хронологический репер, в основе которого лежит мнение большинства исследователей о том, что после подавления восстания в Мервском оазисе Маргиана вошла в состав Бактрийской сатрапии государства Ахеменидов как награда сатрапу Бактрии, усмирившему восставшее население Маргианы. Исследовательница отмечает, что второй этап существования стены Эрк-калы характеризуется любопытной конструктивной особенностью: кирпич-сырец, который был здесь использован, имел размеры, не встречавшиеся в Мерве этого времени, но типичные для Бактрии. Она предложила следующее объяснение этого феномена: новые укрепления строили мастера из Бактрии. Следовательно, предполагала

Рис. 2. Эрк-кала и Гяур-кала. Космоснимок

З.И. Усманова, второй этап укреплений Эрк-калы может быть достаточно надежно датирован временем вскоре после 521 г. до н. э. Ей же принадлежит и мысль о том, что именно Эрк-кала стала административным центром оазиса, заменив в этом качестве Яз-депе.

Однако позднее эта достаточно ясная схема была изменена после анализа результатов раскопок 1986–1991 гг. ( Усманова, Филанович , 2002. С. 154–160). Важнейшим результатом этих исследований стало обнаружение на центральной платформе конструкций, которые З.И. Усманова и М.И. Филанович определили как алтари огня. При этом, учитывая толщину культурного слоя, авторы теперь посчитали, что возникновение поселения должно относиться ко времени не позднее конца VIII в. до н. э.

Однако необходимо учитывать те предпосылки, которые привели к пересмотру первоначальной концепции. На авторов очень сильное впечатление произвели идеи

В.И. Сарианиди о протозороастризме, о памятнике Тоголок 21 как храме огня и т. д. Исходя из этих идей, З.И. Усманова и М.И. Филанович свои предполагаемые алтари огня делают прямыми наследниками святилища Тоголока 21. А для того, чтобы эта связь выглядела надежной, они резко удревняют время существования культуры Яз-I, считая, что начало этой культуры должно относиться примерно к 1500 г. до н. э., но при этом ссылаясь на одну-единственную радиокарбонную дату3.

Между тем, эта новая интерпретация материалов не кажется убедительной. Прежде всего, укажем, что создателями БМАК явно были не индоиранцы, а совершенно иной этнос. Предполагать наличие у них «протозороастризма» совершенно невозможно. Слишком различны БМАК и культуры «язовского» типа. При всем стремлении удревнить Яз-I, невозможно все-таки сомкнуть БМАК и Яз, между ними остается значительный (в несколько столетий) разрыв. Все это приводит нас к выводу, что новые построения З.И. Усмановой и М.И. Фила-нович не могут быть приняты. Новые материалы, полученные при раскопках последних лет, нуждаются в иной интерпретации. Пока же мы можем только утверждать, что круглый план Эрк-калы в равной степени может относиться как к доахеменидскому, так и к раннеахеменидскому времени.

Особую проблему представляет другой памятник – Кырк-депе ( Дурдыев , 1959. С. 123–135; Пугаченкова , 1958. С. 41; Усманова, Филанович, Кошеленко , 1985. С. 227, 228). С точки зрения планировки он поразительно напоминает Мерв, являясь его своеобразной уменьшенной копией. Исходя из этого было высказано предположение о его раннеэллинистической дате. Однако проведенные на памятнике раскопки не подтвердили этот тезис. Весь полученный материал – парфянский. Можно, видимо, предполагать, что те идеи, которые вдохновляли создателей круглых городов в раннее время, в какой-то степени продолжали жить и позднее. Круглая цитадель Кырк-депе имеет диаметр 90 м.

Верхний Мургаб. На верхнем Мургабе зафиксированы два памятника рассматриваемого типа: Меручак и Бала-Мургаб. Первый из них находится у самой туркмено-афганской границы (с афганской стороны). Он представляет собой сложную структуру, ядром которой является овальная в плане цитадель ( Ball, Gardin , 1982. № 711. Vol. I. P. 180, 181). Размеры цитадели: 260 (север – юг) × 20 м (запад – восток)4. Сохранившаяся высота стен – 13 м. Дата определяется на основе подъемного материала; согласно В. Боллу и Ж.-К. Гардену, это время от арабского завоевания вплоть до XIII в. Разведки Советско-Афганской археологической экспедиции показали, что памятник существовал и в парфянское время ( Кругликова , 2005. № 99. С. 316)5. С нашей точки зрения, не исключена возможность того, что памятник возник в более раннее время6.

Еще один памятник этого типа находится несколько южнее – это городище Бала-Мургаб ( Ball, Gardin , 1982. № 98. Vol. I. P. 47; Кругликова , 2005. № 121. С. 317). Оно достаточно сильно пострадало от современных построек, особенно его западная, прибрежная, часть. Сохранившиеся размеры ядра памятника – 450×360 м. Стены сохранились на высоту примерно 10 м. В. Болл и Ж.-К. Гарден относят время его существования к периоду от прихода арабов вплоть до XIII в. И.Т. Кругликова дает совершенно иную трактовку материала. Она указывает, что средневековый материал представлен только несколькими фрагментами, подавляющее же большинство находок – расписная керамика, датируемая первой половиной I тыс. до н. э. В связи с этим она высказывала предположение, что данное городище в указанное время представляло собой «столицу» этой области.

Южная Бактрия. Этот обширный историко-культурный регион можно условно разделить на две части – западную и восточную, соответственно разделив и материал.

На территории Западной Бактрии засвидетельствовано значительное число памятников рассматриваемого типа. Наиболее значительный и, соответственно, наиболее важный среди них – арк города Бактры, Бала-Хиссар ( Ball, Gardin , 1982. № 99. Vol. I. P. 47–49)7 (рис. 3). Ранее уже высказывались предположения о том, что возникновение его относится к ахеменидскому времени ( Gardin , 1957; LeBerr, Schlumberger , 1964), но только недавно это было бесспорно доказано в результате раскопок ( Besenval, Marquis , 2007. P. 1867; Bernard , 2007. P. 1799. Fig. 2). Овальный (почти круглый) в плане арк имеет очень значительные размеры: 1140 (север – юг) × 1030 м (запад – восток).

В этом регионе имеются также прямоугольные в плане города, цитадель которых представляет собой круг или овал. Наиболее типичный пример такой организации городского пространства – Дильберджин. Цитадель этого города представляет собой круг диаметром 185 м. Не подлежит сомнению, что возник этот населенный пункт в ахеменидское время ( Кругликова , 1982. С. 154; 2001. С. 359 – здесь же вся предшествующая литература; Ball, Gardin , 1982. № 295. P. 91, 92).

Расположенный неподалеку памятник Джагат-тепе (Джига-тепе, Жига-тепе) имеет полностью аналогичный план – круглая цитадель в центре и прямоугольный периметр стен основной застройки города ( Ball, Gardin , 1982. № 475. P. 135; Кругликова , 1984. С. 141–150; 2004. С. 479–561; 2005. № 85. С. 331, 332; Пуга-ченкова , 1979. С. 63–94; Пидаев , 1984. С. 112–124). Цитадель имеет диаметр 195 м. Отметим, что в центре цитадели находится большое круглое здание (диаметр 55 м). Авторы раскопок утверждают, что город возник в эллинистическое время, но раскопкам подвергались только слои кушано-сасанидского времени. На основании аналогий с Дильберджином можно высказать предположение, что населенный пункт был возведен в ахеменидское время. Во всяком случае, Ш.Р. Пидаев, анализируя керамику памятника, пришел к выводу, что памятник возник в конце ахеменидской эпохи ( Пидаев , 1984. С. 114).

Рис. 3. Бактры (Балх). Космоснимок

Особое место среди памятников данного типа в западной Бактрии занимает Алтын Дильяр-тепе ( Ball, Gardin , 1982. № 38. P. 36; Кругликова, Сарианиди , 1976. С. 12; Francfort , 2005. P. 329). Ахеменидское время его возникновения уже давно было установлено. Памятник представляет собой круг (почти полностью занесенный песком), в центре которого расположена квадратная цитадель. Диаметр этого круга – 670 м (Э.В. Ртвеладзе дает иные размеры – 800 м). Сохра-

Рис. 4. Емши-тепе. Космоснимок нившаяся высота стен – до 8 м. Э.В. Ртвеладзе считает, что данное городище – остатки древнего города Аорна (Ртвеладзе, 1982. С. 149–152).

Видимо, к тому же типу принадлежит и Емши-тепе (Ball, Gardin, 1982. № 314. P. 96; Кругликова, 1983. С. 104–113; 2005. № 24. С. 322, 323). Городище весьма значительных размеров, круглое в плане (рис. 4). Диаметр его – 560 м. Сохранившаяся высота стен – до 12 м. Считается, что населенный пункт возник в эллинистическое время и просуществовал до эпохи Сасанидов. Однако име- ются некоторые основания отнести время его возникновения к ахеменидской эпохе8.

В последнее время также зафиксированы памятники, которые не были учтены ни в книге В. Болла и Ж.-К. Гардена, ни в работе И.Т. Кругликовой. К их числу относится, например, Дашт-и Баргах ( Besenval, Marquis , 2007. P. 1869. Fig. 16; 17). К сожалению, сотрудники ДАФА, обнаружившие этот памятник, не дали о нем почти никакой информации. Они воспроизвели космоснимок, демонстрирующий план в форме круга, и указали дату – ахеменидское время. Диаметр памятника составляет 360 м. При этом они вовсе не упомянули расположенный в полукилометре к западу от него другой, вдвое меньший в диаметре памятник, также представляющий в плане идеальный круг.

Необходимо также упомянуть Ак-Чапар - круглое в плане поселение, размеры которого неизвестны9.

Для полноты картины, видимо, необходимо указать на еще один памятник. Это не поселение, а монументальное здание, входящее в состав довольно значительного поселения. Однако его планировка столь своеобразна, что во всех общих сводках оно предстает как отдельный самостоятельный памятник. Мы имеем в виду Кутлуг-тепе ( Ball, Gardin , 1982. № 666. P. 173; Кругликова , 2005. С. 344. № 185; Сарианиди , 1977. С. 116–121). В пределах неправильного прямоугольника возведено круглое здание (диаметр примерно 45 м). Внутри этого круга – еще один круг. Материал из этого здания относится к ахеменидскому времени ( Ball, Gardin , 1982. № 666. P. 173), но В.И. Сарианиди и И.Т. Кругликова предполагают, что здание возникло в до-ахеменидский период.

Видимо, одним из наиболее важных населенных пунктов восточной Бактрии, имевших круглую или овальную планировку, был Кундуз Бала Хиссар ( Ball, Gardin , 1982. № 931. P. 222, 223 - там же предшествующая литература; Francfort , 2005. P. 333). Городище находится на северо-восточной окраине г. Кундуз и представляет собой неправильный овал – 450 (север – юг) × 625 м (запад - восток). Населенный пункт возник в ахеменидский период, просуществовав до тимуридского времени включительно.

Также, видимо, важную роль играл памятник Кухна-кала ( Ball, Gardin , 1982. № 631. P. 167; Gardin , 1998. P. 38–41; Francfort , 2005. P. 332). Он располагался на берегу Амударьи (сейчас это мертвое русло реки) и был примерно наполовину смыт рекой. Населенный пункт имел, видимо, круглый план и тройное кольцо стен. Диаметр внешних стен - 800 м, внутренних - 600 м. Возник данный населенный пункт в первой половине I тыс. до н. э., продолжал существовать и в ахеменидское время, и какое-то время позднее.

Северная Бактрия. Памятники интересующей нас категории, обнаруженные в Северной Бактрии, весьма немногочисленны. Прежде всего, упомянем Талашкан-тепе I ( Заппаров, Ртвеладзе , 1976. С. 19–24; Ртвеладзе, Пидаев , 1993. С. 133–147). В сущности, это небольшое поселение, круглое в плане, диаметром

130 м. Сохранившаяся высота стен 0,5-2,5 м. Археологический материал позволяет ориентировочно датировать его VII–IV вв. до н. э.

Практически круглый план имеет и Хаитабад-тепе; его размеры - 340 м с севера на юг и 350 м с запада на восток ( Ртвеладзе , 1974. С. 79)10.

Иногда в качестве такого типа памятников упоминается Пачмак-тепе ( Francfort , 1979), датируемый на основании результатов раскопок ахеменидским временем ( Ртвеладзе , 1974. С. 78). Однако размеры памятника столь незначительны (около 30 м), что он, очевидно, представляет собой отдельно стоящее здание, а не населенный пункт.

Особое место занимает такой памятник, как Курганзол ( Сверчков , 2009). Это (согласно определению автора раскопок) крепость, круглая в плане, диаметром 30 м. Отличие данного памятника от всех остальных состоит в том, что возведение этой крепости относится к раннеэллинистическому времени.

Хорезм. Некоторое количество памятников интересующего нас типа имеется и в Хорезме. Укажем, прежде всего, на Турпак-калу (Топрак-кала левобережная) ( Толстов , 1958. С. 27-29. Рис. 8; Ягодин, Никитин, Кошеленко , 1985. С. 324), которая датируется, по С.П. Толстову, кангюйским временем (IV–II вв. до н. э.). Памятник – практически круглый в плане и имеет диаметр 170 м. Необходимо также указать на памятник Малый Кырк-Кыз ( Толстов , 1948. С. 100. Рис. 35; Ягодин, Никитин, Кошеленко , 1985. С. 324. Табл. CLV, 5 )11, имеющий круглый план и диаметр приблизительно 50 м. Памятник также относится к кангюй-скому времени. Особого внимания заслуживает такой замечательный памятник, как Кой-Крылган-кала (Кой-Крылган-кала… 1967). Его можно рассматривать как своего рода переходный вариант от круглого здания к круглому поселению. Центральную часть занимает круглое в плане здание, имеющее диаметр 44,4 м, затем на расстоянии 15 м находится стена, также образующая круг. Диаметр всего поселения - около 90 м. Как и предшествующие памятники, Кой-Крыл-ган-кала возникает в IV в. до н. э. Здание считается храмом, хотя относительно культа, отправлявшегося здесь, существуют некоторые расхождения.

Для полноты картины укажем на круглые в плане храмы, существовавшие в Хорезме. Помимо вышеупомянутого, необходимо указать на круглый храм на городище Калалы-гыр 2, возникший в IV в. до н. э. (Калалы-Гыр 2… 2004. С. 213–236). К тому же времени относится и круглый храм на поселении Гяур-кала 3 ( Вайнберг , 2004. С. 243–247).

Заключение. Рассмотрев памятники данного типа, мы, видимо, можем сделать некоторые выводы. Обычно считается, что широкое распространение данной градостроительной схемы относится к ахеменидскому времени ( Сверчков , 2009. С. 4), возникновение же ее - к эпохе бронзы, при этом указывают на Даш-лы 3 ( Сарианиди , 1984. С. 30) как на тот источник, который дал начало этому явлению.

Нам это не представляется доказанным. Между Дашлы 3 и памятниками данного типа - несколько столетий разрыва, что заставляет искать иной источ- ник для концепции круглого плана строящегося города. Прежде всего, необходимо отметить, что древнейшие населенные пункты с круглым или овальным планом относятся к первой половине I тыс. до н. э. Продолжают они возникать и в ахеменидский период. Самые поздние (по времени возникновения) населенные пункты относятся к концу IV в. до н. э. Позднее мы не знаем ни одного памятника этого типа12.

Основной зоной концентрации ранних памятников является Южная Бактрия. Здесь же находятся и самые крупные населенные пункты этого типа. Создается впечатление, что именно отсюда концепция круглого плана строящегося города распространилась в другие части Центральной Азии: Северную Бактрию, Парфиену, Маргиану, территории по среднему течению Мургаба (предполагаемая Нисайя), наконец Хорезм. Населенных пунктов этого типа в Согдиане мы не знаем.

В связи с этим необходимо обратить внимание на информацию, содержащуюся в письменных источниках. Геродот, рассказывая о процессе становления первого иранского государства Мидии, касается вопроса о возникновении столицы этого государства Акбатан (Экбатан). По приказанию первого мидийского царя Деиокабыл воздвигнут «большой укрепленный город – нынешние Акбата-ны, в котором одна стена кольцом охватывала другую. Крепостные стены были построены так, что одно кольцо [стен] выдавалось над другим только на высоту бастионов13. Местоположение города на холме благоприятствовало такому устройству [стен], однако местность была еще немного изменена искусством. Всех колец стен было семь; внутри последнего кольца находился царский дворец и сокровищница. Длина наибольшего кольца стен почти такая же, что и кольцевой стены Афин. Бастионы первого кольца стен белые, второго – черные, третьего – желто-красные, четвертого – темно-синие, пятые – сандаракового цвета. Что же до двух последних колец, то бастионы одного были посеребренные, а другого – позолоченные» (Herod. I, 98).

С самого начала нужно отметить, что данное описание не имеет никакого отношения к реальному городу Экбатанам. В эллинистическую эпоху город посещала масса греков, в нем они жили, но ничего похожего на это описание в греческой традиции не зафиксировано14. Следовательно, можно полагать, что перед нами описание «идеального города» – столицы только что возникшего царства, как ее описали Геродоту его информаторы15.

На что необходимо (в контексте нашего исследования) обратить внимание? Прежде всего, на соотнесенность со столичной функцией: наличие царского дворца и сокровищницы. Затем – на круговой план и наличие нескольких колец стен, наконец, на цветовую дифференциацию стен и сакральное их число – семь.

В некоторых отношениях этот идеальный город достаточно надежно соотносится c теми реальными городами, которые мы перечислили ранее. Важнейшие из них играли роль региональных административных (и политических?) центров, имели круглый план и в ряде случаев – несколько колец городских стен. Наконец, совпадают и хронологические рамки, в которые помещают эти города археология и письменная традиция. В обоих случаях старейшие из городов относятся к доахеменидскому времени.

Особое внимание необходимо уделить проблеме соотнесения археологических данных и свидетельств зороастрийской письменной традиции. В «Видевда-те» важное место занимает описание царствования Йимы. После многих столетий счастливого существования над миром нависла угроза страшных холодов, а затем – наводнения. Ахура-Мазда в таких условиях дает Йиме указание создать Вару «размером в бег на все четыре стороны» и сохранить там семя от поголовья скота, растений и людей (Видевдат, 1997. С. 77–81). Далее Ахура-Мазда дает указание, чтобы Вара была окружена тройным кольцом стен, причем с девятью проходами в первом кольце, шестью – во втором, и тремя – в третьем. Некоторые исследователи помещают Вару под землю ( Boyce , 1975. P. 94, 95), однако объяснение Ахура-Мазды, как надо строить Вару, снимает все вопросы: «топчи землю пятками и мни руками так, как люди лепят намокшую землю».

На протяжении многих лет исследователи были убеждены, что Вара, как она описана в «Видевдате» являлась квадратным в плане сооружением. Однако академик И.М. Стеблин-Каменский доказал, что Вара в действительности имела круглый план ( Steblin-Kamensky , 1995. P. 307–310).

Таким образом, зороастрийская традиция, с нашей точки зрения, отражает другую сторону древней иранской концепции об идеальном городе. Эта концепция в известной степени являлась формообразующим фактором, оказывавшим влияние на архитектурный облик возникающего города. Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что, как мы отмечали выше, наибольшее число круглых в плане памятников находится на территории Бактрии. Может быть, это обстоятельство соотносится с ранним распространением зороастризма в этом регионе, как предполагают некоторые исследователи, считающие именно Бактрию родиной зороастризма.

Список литературы «Круглые города» Центральной Азии

- Бичурин Н.Я. (Иакинф), 1950. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. М.; Л.: АН СССР Т. I-III.

- Вайнберг Б.И., 2004. Основные итоги раскопок круглого здания на Гяур-Кале 3//Калалы-гыр 2: Культовый центр в Древнем Хорезме IV-II вв. до н. э. М.: Восточная литература. C. 243-247.

- Видевдат/Пер. И.М. Стеблин-Каменского//Авеста в русских переводах (1861-1996)/Сост. И.В. Рак. СПб., 1997.

- Дурдыев Д., 1959. Кырк-депе: Отчет о раскопках в 1955-1957 гг.//Тр. Ин-та истории, археологии и этнографии АН ТССР. Ашхабад. Т. V. С. 123-125.

- Заппаров Ш.Х., Ртвеладзе Э.В., 1976. Раскопки древнебактрийского поселения Талашкан-тепе I//Бактрийские древности: Предварительные сообщения об археологических работах на юге Узбекистана: Сб. ст./Отв. ред. В.М. Массон. Л.: Наука. С. 19-24.

- Калалы-гыр 2: Культовый центр в Древнем Хорезме IV-II вв. до н. э. М., 2004. 285 с.

- Кой-Крылган-кала -памятник культуры древнего Хорезма IV в. до н. э. -^в. н. э./Отв. ред. С.П. Толстов, Б.И. Вайнберг. М., 1967. 348 с.

- Кошеленко Г.А., 1975. Градостроительная структура «идеального» полиса (по Платону и Аристотелю)//ВДИ. № 1. С. 3-26.

- Кругликова И.Т., 1982. Дильберджин -кушанский город в Северном Афганистане//Археология Старого и Нового света: Сб. ст./Отв. ред. В.И. Гуляев. М.: Наука. С. 153-175.

- Кругликова И.Т., 1983. Городище Емши-тепе в Северном Афганистане//КСИА. Вып. 136. С. 104-113.

- Кругликова И.Т., 1984. Буллы из Джига-тепе//Древняя Бактрия: Материалы советско-афганской археологической экспедиции/Ред. И.Т. Кругликова. М.: Наука. Вып. 3. С.141-150.

- Кругликова И.Т., 2001. Цитадель Дильберджина//Проблемы истории, филологии и культуры. М. Вып. X. C. 312-413.

- Кругликова И.Т., 2004. Джагат-тепе//Проблемы истории, филологии и культуры. М. Вып. XIV. C. 479-561.

- Кругликова И.Т., 2005. Разведки археологических памятников, проводившиеся сотрудниками Советско-Афганской археологической экспедиции (САЭ) на северо-западе Афганистана в 1969-1978 гг.//Проблемы истории, филологии и культуры. М. Вып. XV. C. 309-437.

- Кругликова И.Т., Сарианиди В.И., 1976. Пять лет работы Советско-Афганской археологической экспедиции//Древняя Бактрия: Материалы советско-афганской археологической экспедиции/Ред. И.Т. Кругликова. М.: Наука. Вып. 1: [1969-1973 гг.]. С. 3-20.

- Марущенко А.А., 1959. Елькен-Депе: Отчет о раскопках 1953, 1955 и 1956 гг.//Тр. Ин-та истории, археологии и этнографии АН ТССР. Ашхабад. Т. V. С. 54-109.

- Пидаев Ш.Р., 1984. Керамика Джига-тепе//Древняя Бактрия: Материалы советско-афганской археологической экспедиции/Ред. И.Т. Кругликова. М.: Наука. Вып. 3. С. 112-124.

- Пилипко В.Н., 1982. Древности Гарры-кяриза//Памятники Туркменистана. Ашхабад. 2 (34). С. 12-15.

- Пугаченкова Г.А., 1958. Пути развития архитектуры Южного Туркменистана поры рабовладения и феодализма. М., Изд-во АН СССР. 492 с.

- Пугаченкова Г.А., 1979. Джига-тепе (раскопки 1974 г.)//Древняя Бактрия: Материалы советско-афганской археологической экспедиции/Ред И.Т. Кругликова. М.: Наука. Вып. 2. С. 63-94.

- Ртвеладзе Э.В., 1974. Разведочное изучение бактрийских памятников материальной культуры на юге Узбекистана//Древняя Бактрия: Предварительные сообщения об археологических работах на юге Узбекистана/Отв. ред. В.М. Массон. Л.: Наука. С. 85-88.

- Ртвеладзе Э.В., 1982. О местонахождении бактрийского города Аорна//ВДИ. № 1. С. 149-152.

- Ртвеладзе Э.В., Пидаев Ш.Р., 1993. Древнебактрийская крепость Талашкан I//РА. № 2. С. 133-147.

- Сарианиди В.И., 1977. Древние земледельцы Афганистана: Материалы советско-афганской экспедиции 1969-1974 г. М.: Наука. 171 с.

- Сарианиди В.И., 1984. Раскопки монументальных зданий на Дашлы-3//Древняя Бактрия: Материалы Советско-Афганской археологической экспедиция/Ред. И.Т. Кругликова. М.: Наука. Вып. 3. С. 5-32.

- Сарианиди В.И., Кошеленко Г.А., 1985. Мервский оазис, Северная Парфия, Серахский оазис, Северная Бактрия//Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии/Отв. ред. Г.А. Кошеленко. М.: Наука. (Археология СССР.) С. 181-192.

- Сверчков Л.М., 2009. Отчет о раскопках крепости Курганзол в Байсунском районе Сурхандарьинской области в 2004 и 2008 гг.//Научный архив Института археологии АН Республики Узбекистан.

- Толстов С.П., 1948. Древний Хорезм: Опыт историко-археологического исследования. М.: 16-я тип. треста «Полиграфкнига». 352 с.

- Толстов С.П., 1958. Работы Хорезмской археолого-этнографической экспедиции АН СССР в 1949-1953 гг.//Тр. Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. М. Т. 2. С. 7-258.

- Усманова З.И., 1963. Эрк-кала (по материалам ЮТАКЭ 1955-1959 гг.)//Тр. ЮТАКЭ/Ред. М.Е. Массон. Ашхабад. Т. XII. С. 20-94.

- Усманова З.И., 1969. Новые данные к археологической стратиграфии Эрк-калы//Тр. ЮТАКЭ/Ред. М.Е. Массон. Ашхабад. Т. XIV. С. 13-55.

- Усманова З.И., 1979. Новые данные к истории сложения городского центра на территории Мерва//Проблемы античной истории и культуры: Докл. XIV междунар. конф. античников соц. стран «Эйрене» (18-23 мая 1976 г.)/Отв. ред. Б.Б. Пиотровский. Ереван: Изд-во АН Армянской ССР. Т. II. С. 415-420.

- Усманова З.И., 1989. Разрез крепостной стены Эрк-калы Старого Мерва//Тр. ЮТАКЭ/Ред. М.Е. Массон. Ашхабад. Т. XIX. С. 21-61.

- Усманова З.И., 1990. Древнейший Мерв по данным раскопок на Эрк-кале//Мерв в древней и средневековой истории Востока: Тез. докл. науч. симпозиума/Отв. ред. М.А. Аннанепесов. Ашхабад: Ылым. С. 12-13.

- Усманова З.И., 1994. Эрк-кале 2500 лет//Мерв в древней и средневековой истории Востока/Ред. М.А. Аннанепесов. [Т.] V: Мерв древний -Мары современный: Тез. докл. науч. конф. (Мары). Ашхабад: Ылым. С. 15-17.

- Усманова З.И., Филанович М.И., 2002. Алтари огня древнего Мерва//История материальной культуры Узбекистана/Отв. ред. В.А. Шишкин. Ташкент: Изд-во АН Узбекской ССР. Вып. 33. С. 154-160.

- Усманова З.И., Филанович М.И., Кошеленко Г.А., 1985. Маргиана//Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии/Отв. ред. Г.А. Кошеленко. М.: Наука. С. 227-230. (Археология СССР.)

- Хиберт Ф., 1994. Хронология Маргианы и радиокарбонные данные//Информационный бюллетень Международной ассоциации по изучению культур Центральной Азии. М. Вып. 19. С. 172-179.

- Ягодин В.Н., Никитин А.Б., Кошеленко Г.А., 1985. Хорезм//Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии/Отв. ред. Г.А. Кошеленко. М.: Наука. (Археология СССР.) С. 317-337.

- Ball, Gardin -Ball W. avec la collaboration de J.-C. Gardin, 1982. Archaeological Gazetter of Afghanistan: Catalogue des sites archeologiques d'Afghanistan. Paris: Editions Recherchesur les civilisations. 2 vols. 559 p.

- Bernard P., 2007. La mission d'Alfred Foucher en Afghanistan//Comptes rendus des seances de l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres. Vol. 151. № 4. P. 1797-1846.

- Besenval R., Marquis P., 2007. Le reve accompli d'Alfred Foucher a Bactres: nouvelles fouilles de la DAFA 2002-2007//Ibid. P. 1847-1874.

- Boyce M., 1975. A History of Zoroastrianism. Leiden; Köln. Vol. I: The Early Period. (Handbuch der Orientalistik Ser.)

- Francfort H.-P., 1979. Les fortifications en Asie Centrale de l'age du bronze a l'epoque kouchane. Paris. (Travaux de l'URA. № 10.) 96 p.

- Francfort H.-P., 2005. Asie centrale//L'archeologie de l'empire achemenide: Nouvelles recherches: Actes du colloque organise au College de France par le "Reseau international d'etudes et de recherches achemenides", GDR 2538 CNRS, 21-22 novembre 2003/Dir. P. Briant, R. Boucherlat. Paris. P. 313-352.

- Gardin J.-C., 1957. Ceramique des Bactres. Paris (MDAFA. T. XV).

- Gardin J.-C., 1998. Prospection archeologiques en Bactriane orientale (1974-1978) sous la direction de J.-C. Gardin. Vol. 3: Description des sites et notes de synthese. Paris. (Memoires de la Mission Archeologique Fran^aise en Asie Centrale. 9.) 370 p.

- Le Berre M., Schlumberger D., 1964. Observations sur les ramparts de Bactres//Dagens B., Le Berre M., Schlumberger D. Monuments preislamiques d'Afghanistan. Paris, 1964 (MDAFA. T. XIX). P. 61-105.

- Steblin-Kamensky I., 1995. Avestan ksmcit paiti caqrusan^m//East and West. Vol. 45. № 1-4. P. 307-310.

- Traina G., 2007. Moϊse de Khorene et l'empire Sassanide//Des indo-grecs aux Sassanides: Donnees pour l'histoire et geographie historique. Bures-sur-Yvette. (Res Orientalis. Vol. XVII.) P. 157-179.

- Usmanova Z.I., 1992. New material on ancient Merv//Iran. Vol. XXX. P. 55-63.