Круглые вырезки из дирхемов в денежном обращении X в.: историко-археологический антураж

Автор: Енуков В.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 270, 2023 года.

Бесплатный доступ

В X в. в междуречье Днепра и Дона появляются круглые вырезки из дирхемов. С 920-х по 990-е гг. их вес уменьшается от 1,9 до 0,4 г. Основанная на этих артефактах денежная система действовала главным образом в пределах одного из регионов Северской земли - «Посемья». Почти одновременно возникает традиция изготовления более тяжелых вырезок, которая существует до начала XI в. Охватывая значительную территорию за пределами ареала северян, она, однако, имела заметно меньшее распространение, а ее привязка к конкретным этнополитическим образованиям пока затруднена.

Роменская культура, северская земля, дирхемы, круглые вырезки, денежные системы

Короткий адрес: https://sciup.org/143180609

IDR: 143180609 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.270.84-98

Текст научной статьи Круглые вырезки из дирхемов в денежном обращении X в.: историко-археологический антураж

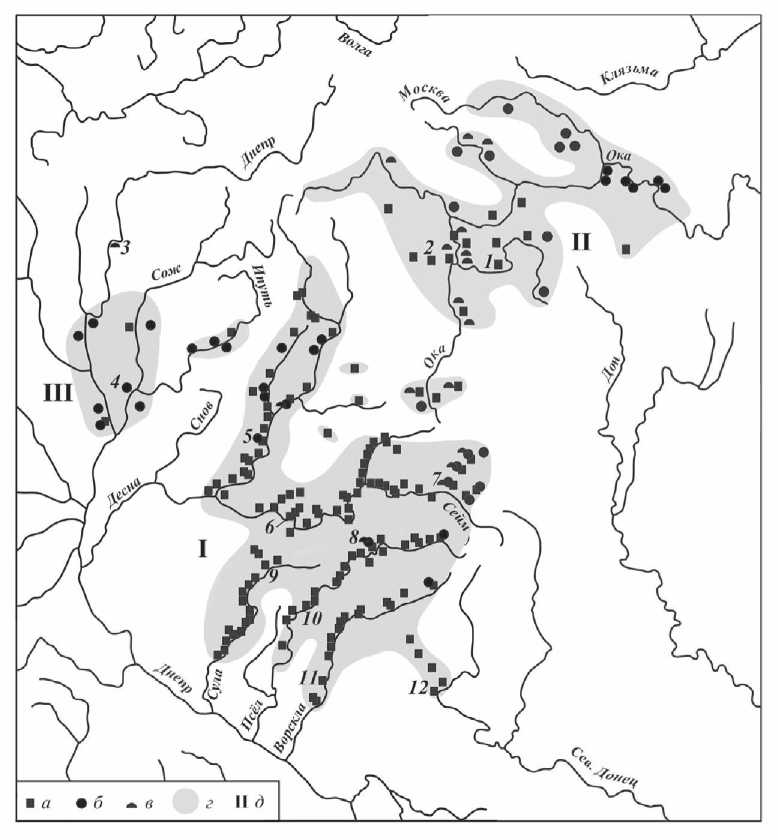

На территории Восточной Европы из числа славянских культур предгосу-дарственного периода роменская по количеству памятников является самой крупной (более 900). В пределах ее ареала выделяются зоны концентрации памятников с «нейтральными полосами» по границам (рис. 1)2. Зона I охватывает Днепровское левобережье, зона II – Поочье, зона III – участок течения Днепра с Посожьем. Отмечаются промежуточные скопления в верховьях Оки и на Ипу-ти. С территорией роменской культуры связаны находки большинства кладов с круглыми вырезками из дирхемов, одному из аспектов изучения которых посвящена настоящая работа.

-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 20-09-00041).

-

2 На картосхеме по техническим причинам приведена примерно пятая часть известных памятников. В качестве ориентиров указаны некоторые из их числа, наиболее полно исследованные и относящиеся к X в.

Рис. 1. Памятники роменской культуры

Условные обозначения : а – городище; б – неукрепленное поселение; в – курганы; г – зоны концентрации памятников; д – нумерация зон концентрации памятников

1 – Супруты; 2 – Чертово городище; 3 – Воронино; 4 – Гомель; 5 – Новгород-Северский; 6 – Путивль (ур. Коптева гора, Городок, Никольская Горка); 7 – Шуклинка; 8 – Горналь; 9 – Ромны; 10 – Каменное; 11 – Полтава; 12 – Коробовы (Короповы) Хутора

Эти артефакты были отмечены давно ( Черепнин , 1892а; 1892б), однако долгое время им не уделялось должного внимания. Только в 1929 г. Р. Р. Фасмер на примере депозитов из Старого Дедина (979 г.) и Березы (952 г.) обосновал их значимость. Обратившись к метрологии, исследователь предположил, что бόльшую роль часто играл размер вырезок, нежели их вес ( Vasmer , 1929. S. 23). Позднее В. Л. Янин установил появление около середины X в. двух местных денежно-весовых систем. Первая, выявленная при анализе Березовского клада, базировалась на вырезках с весом 1,02 г. Вторая, выведенная из Стародедин-ского депозита, была ориентирована на вес 1,64 г. «Внекладовые» монеты Нуха (943–954 гг.), по мнению исследователя, определили существование еще одной моды в 1,36 г ( Янин , 1956. С. 141–152). Эта схема надолго утвердилась в историографии и не дискутировалась. Исключением является работа А. В. Назаренко, который с опорой практически на те же комплексы выделил аналогичные весовые нормы, которые, однако, отнес к единой системе ( Назаренко , 1996. С. 48, 49). Результаты исследования сразу же подверглись критике ( Кистерёв , 1997).

В начале XXI в. значительное расширение источниковой базы позволило В. П. Лебедеву дать принципиально иную оценку вырезкам. Как оказалось, их вес снижался от 1,8 г в 928–932 гг. до 0,4 г к 990 г., т. е. средняя скорость «похудения» составляла 0,2 г за одно десятилетие ( Енуков, Лебедев , 2011. С. 56. Рис. 6). Каждая публикация очередного нумизматического комплекса сопровождалась метрологическими графиками с дополнениями, в результате чего за точку отсчета был принят 1-й Беловский клад (924 г.) с модой 1,9 г ( Лебедев, Рисплинг , 2017. Рис. 1). Для удобства эти вырезки отнесены к варианту 1.

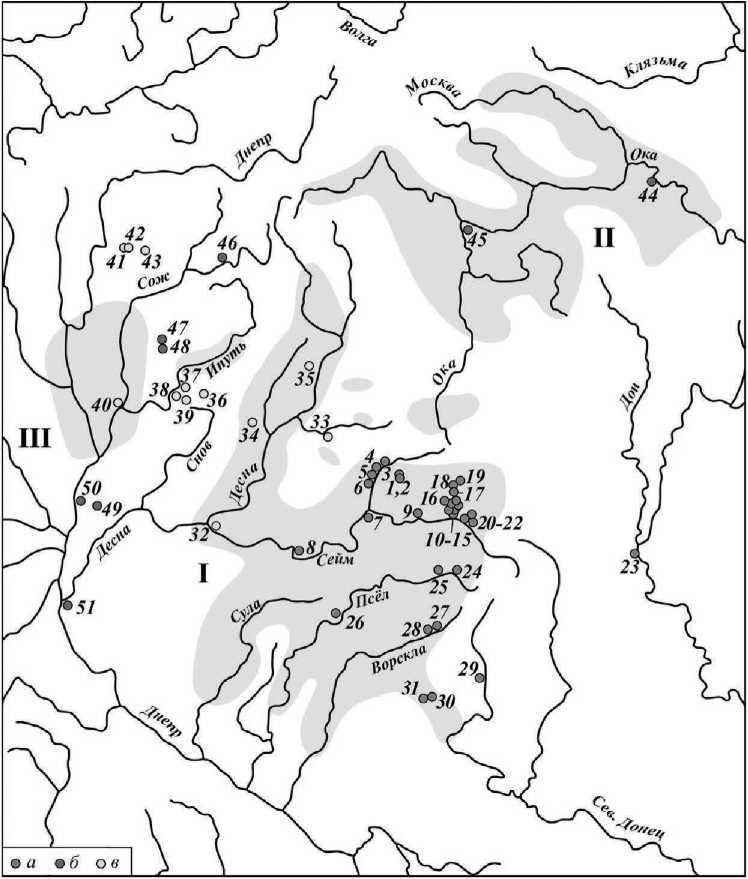

В начале 1990-х гг. В. В. Зайцев указал на связь большинства известных на тот момент кладов с вырезками (всего 7) с роменскими древностями. Им была дана суммарная оценка, поэтому в перечень попал не только стоящий особняком Ста-родединский клад, но и близкие ему Новозыбковский и Хустовский (Венгрия) ( Зайцев , 1991; 1992). Сегодня картографирование позволяет внести в эту картину коррективы. Всего был учтен 31 комплекс3, в которых преобладали вплоть до полного господства вырезки варианта 1 (рис. 2). Их подавляющее большинство располагается в восточной половине зоны I, достигая максимума концентрации в ближайшей округе Курска. За ее пределами выходят только клады Боршевский на Дону, название которого совпадает с одной из славянских культур, и Шебе-кинский на Северском Донце в ареале салтово-маяцкой культуры ( Колода , 2015. Рис. 2). Еще один комплекс известен в Восточной Латвии, хотя высказывались сомнения в реалистичности такой локализации ( Фомин , 2002. С. 56).

Расположение кладов с учетом хронологии выглядит следующим образом. Самая ранняя группа из 7 депозитов с младшими монетами 920–930-х гг. демонстрирует значительный территориальный разброс и маркирует крайние точки распространения комплексов в целом, в том числе за пределами роменского ареала (рис. 2: 8, 10, 23, 25, 28–30 ). Из 10 кладов 940–950-х гг. 8 обнаружены в междуречье Сейма и Псла (рис. 2: 3, 5–7, 11, 12, 17, 22, 27, 31 ). Наконец, только в этом регионе найдены все комплексы (всего 14) последующего времени

(рис. 2: 1, 2, 4, 9, 13–16, 18–21, 24, 26 ). Отчетливо выделяется вытянувшийся на юг «клин», «острие» которого определяется Хорошевским и Безлюдовским кладами (рис. 2: 30, 31 ). Этот участок зоны I заканчивается узким «коридором» по р. Уде, который упирается в Северский Донец – территорию салтовской культуры. Существование «донецкого клина», который тянется от междуречья Сейма и Псла, можно объяснить только заинтересованностью в нем обеих (ро-менской и салтовской) сторон. Показательно, что востребованность «клина» сохранилась и в древнерусское время: его территория с вновь отстроенными на юго-восточной оконечности Донецким (летописный Донец) и Хорошевским городищами входила в состав Курского княжения ( Плетнева , 1964; Зайцев , 1975. С. 96; Моргунов , 1994).

На Сейме крайним западным является маленький (5 вырезок) депозит из Лухтовки (рис. 2: 8 ). Он находится в отрыве от основного скопления, что, впрочем, характерно, как отмечалось, для всех ранних комплексов. В юго-западном сегменте зоны I (Посулье, часть течений Псла и Ворсклы) клады X в. пока вообще не обнаружены. Иначе выглядит ситуация в северо-западном секторе. Здесь синхронные депозиты известны, хотя и распределяются они крайне неравномерно. На всю роменскую территорию нижнего течения Сейма и Подесенья в пределах Черниговской области приходится только один комплекс из Бондарей (952 г.) ( Кропоткин , 1971. С. 90. № 153); рис. 2: 32 ). Основная же часть кладов (рис. 2: 33–38 ) располагается в Брянской области. Список брянских депозитов дополняется еще двумя комплексами (953, 970 гг.), точные места находок которых в пределах региона неизвестны ( Lebedev , 2021. P. 33. № 62, 63).

Перечисленные клады тяготеют к расположенной в широтном направлении линии, которая начинается в зоне I (Краснодворский клад) на Неруссе и заканчивается в зоне III (Гомель) на Соже (рис. 2: 33, 40 ). Заметна их концентрация между Ипутью и верховьями Снова (рис. 2: 36–39 ), на что указывал А. В. Фомин, связывая ее с периферией «русской» Сновской тысячи ( Фомин , 1988. С. 79. Рис.). В пользу этого вывода появились дополнительные аргументы. Хотя скопление кладов располагается практически в археологической лакуне, в Могилёвцах, где был обнаружен один из депозитов, известны древнерусские селища. Отсюда же происходит подвеска «Один и вороны», позволившая Е. А. Шинакову провести здесь границу Сновской тысячи ( Шинаков и др. , 2019. С. 231, 232), что в целом не противоречит северным пределам этого образования, определенным ранее по заметной концентрации находок византийских монет ( Шинаков и др. , 2018. Рис. 5). Можно предположить, что через этот участок роменско-древнерусского пограничья из Поочья через Брянское Подесенье на Русь поступала какая-то часть серебра.

К сожалению, о большинстве упомянутых кладов имеется краткая информация, в которой, тем не менее, отсутствуют упоминания вырезок. Они отмечены только в депозите из Бобрика (рис. 2: 34 ), однако их доля незначительна: всего 13 из 123 монет ( Калинин, Молчанов , 1998. С. 64). Их метрология неизвестна, но в данном случае это непринципиально: в рассматриваемых кладах вырезки варианта 1 всегда преобладали.

Итак, денежная система с опорой на вырезки варианта 1 возникает в 920-е гг. (нумизматическая датировка) на территории восточной половины зоны I

роменских памятников. Постепенно ее ареал «сжимается», и с середины X в. вплоть до финала существования она используется практически только населением междуречья Сейма и Псла.

Обратимся к историческим реалиям: зона I роменского ареала практически бесспорно соотносится с северянами, упоминаемыми в летописях. В ее пределах междуречье Сейма с притоками и Псла выделяется особо высокой концентрацией памятников (60 городищ и более 260 поселений). Ряд признаков позволяет отождествить междуречье с известным по летописям «Посемьем», причем в X в. этот регион судя по всему занял лидирующее место в социально-экономическом, а, возможно, и в политическом положении Северской земли ( Енуков , 2002; 2005. С. 57–306). Яркой иллюстрацией тому как раз является система с вырезками варианта 1.

Как указывалось, в свое время В. Л. Янин обратил внимание на особую метрологию Стародединского клада (в дальнейшем – круглые вырезки варианта 2). Позднее было отмечено, что ей близки «кругляшки» Новозыбковского (все 6 сохранившихся монет) и Звеничевского (23 из 137 монет) депозитов ( Енуков , 2005. С. 210, 211). В. П. Лебедев вновь поднял эту тему: с опорой на названные комплексы он предположил и в этом случае постепенное падение их веса и размера ( Лебедев, Трушин , 2012). Поводом для нового обращения к этому вопросу послужил анализ Гордеевского комплекса (952 г.). В результате было установлено, что средний вес вырезок варианта 2 падает с 2,3 г (Гордеевский) до 1,58 г (Старый Дедин). Исследователь связал практику использования «тяжелых» вырезок с позиций археологии – с роменской культурой, с позиций истории –

Рис. 2 (с. 88). Монетные клады с круглыми вырезками и некоторые синхронные им комплексы

Условные обозначения : а – клады с преобладание круглых вырезок варианта 1; б – клады с круглыми вырезками варианта 2; в – иные нумизматические комплексы, синхронные кладам с круглыми вырезками

1 – Жидеевка 1, 2003 (974–976 гг.); 2 – Жидеевка 2, 2010 (971–976 гг.); 3 – Железногорский, 2007 (944–954 гг.); 4 – Ратманово, 2010 (977 г.); 5 – Моршнево, 2009 (947–949 гг.); 6 – Береза, 1910 (952 г.); 7 – Мазеповка, 2012 (945 г.); 8 – Лухтовка, 1983 (932 г.); 9 – Кудеяро-ва гора, 2009 (990 г.); 10 – Курск, 2010 (928 г.); 11 – Курск, 1946 (943 г.); 12 – Курск, 1998–1999 (955 г.); 13 – Жерновец, 2015 (990 г.); 14 – Шуклинка, 2009 (981 г.); 15 – Волобуево, 1947 (975 г.); 16 – Гремячка, 2017 (976 г.); 17 – Переверзево, 2002 (959 г.); 18 – Коренная Пустынь, 1903 (961–976 г.); 19 – Воробьевка 2-я, 1965 (976 г.); 20 – Красниково 1-е, 1978 (969–976 гг.); 21 – Беседино, 2012–2013 (986 г.); 22 – Ратский, 1999 (941 г.); 23 – Боршево, 1966 (932 г.); 24 – Усланка (Курский-2017-2), 2017 (981 г.); 25 – Беловский 1-й (Корочка), 2007 (924 г.); 26 – Шпилевка, 1987 (968 г.); 27 – Покровка, 2013 (X в.); 28 – Грайворонский (Дунайка), 2014 (924 г.); 29 – Шебекино, 2015 (923 г.); 30 – Безлюдовка, 1930 (936 г.); 31 – Хорошево, 2007 (сер. X в.); 32 – Бондари, 1913–1914 (952 г.); 33 – Краснодворский, 2005 (924 г.); 34 – Бобрик, 1997 (952 г.); 35 – Малфа, 1920-е гг. (X в.); 36 – Медвёдово (983 г.); 37 – Большой Кривец, 1911 (2-я пол. X в.); 38 – Новозыбковский, 2001 (957 г.); 39 – Могилёвцы, 1928 (944 г.); 40 – Гомель, 1822 (942 г.); 41 – Реста-Рудея I, до 2012 (946 г.); 42 – Реста–Рудея II, до 2012 (953 г.); 43 – Староселье (сер. X в.); 44 – Фефёлов Бор, 2020 (930 г.); 45 – Лыткино, 2018 (947 г.); 46 – Старый Дедин, 1926 (979 г.); 47 – Ивановка, 1955 (936 г.); 48 – Гордеевский, 2009 (952 г.); 49 – Звеничев, 1971, 1975 (952 гг.); 50 – Любеч (Репкинский район), 2020 (935 г.); 51 – Бровары (1013 г.)

радимичами ( Грачев, Лебедев , 2015). В настоящее время количество таких депозитов В. П. Лебедев довел до 9. Соответственно, их максимальный средний вес составил 2,28 г (Фефёлов Бор, 930 г.) – 2,50 г (Любеч, 935 г), минимальный – 0,78 г (Бровары, 1013 г.). В итоге автор определяет принадлежность основанной на них системы как «ветвь Радимичи-Киев» ( Лебедев , в печати). Легко посчитать, что скорость их «похудения», как и в первом случае, составила около 0,2 г за десятилетие.

Клады с вырезками варианта 2 образуют «дугу», которая огибает с севера, северо-запада и запада зону I (рис. 2: 44–51 )4. Столь значительный территориальный разрыв можно рассматривать как аргумент в пользу самостоятельности действия двух традиций. В районе зоны III отмечается пересечение «дугой» территории с кладами без вырезок. Северо-восточную оконечность «дуги» маркируют клады Фефёлов Бор (930 г.) и Лыткино (947 г.) в Поочье зоны II роменского ареала, которая в историографии традиционно соотносится с вятичами. Юго-западный край «дуги» определяют клады в Любече (935 г.), Звеничеве (952 г.) и Броварах (1013 г.), расположенные на территории Руси в области раннего распространения древнерусской культуры. «Русский» контекст этих депозитов надежно подтверждается обстоятельствами находки Звенического клада ( Коваленко и др. , 1992). Три клада в центре «дуги» (Старый Дедин, Ивановка, Гордеевский) послужили основой для радимичской трактовки системы из тяжелых вырезок.

Посылом к такой интерпретации стала карта, подготовленная мной к публикации Безлюдовского клада ( Колода и др. , 2014. Карта 1) и в дальнейшем использованная В. П. Лебедевым. На ней отражена схема соотношения археологических культур и этно/социально-политических образований в X в. Помимо роменских памятников учитывались курганы с трупосожжениями Гомельско-Могилевского Поднепровья. В результате «Земля радимичей» была помещена в пределах междуречья Днепра и Ипути с осью по Сожу. Естественно, любая попытка взгляда «с высоты» неизбежно ведет к упрощению ситуации. В целом представленный абрис ареала радимичей в историографии достаточно распространен. Однако при переходе к детализированной картографии выясняется, что указанные депозиты приходятся на лакуну (рис. 2), где пока не выявлены как роменские памятники, так и вообще синхронные объекты археологического наследия.

Вопрос определения границ территории радимичей на основе данных археологии является отдельной крупной исследовательской темой, поэтому коснусь только ее отдельных аспектов. В историографии они зачастую определялись по курганным древностям, причем как с кремациями, так и с ингумациями (Ры-бакоў, 1932; Соловьева, 1956; Седов, 1982. С. 151–157; Богомольников, 2004). Однако роменские материалы представлены здесь крайне фрагментарно (рис. 1). Так, в Гомельском Поднепровье известно всего полтора десятка поселений, на которых роменское присутствие фиксируется только по лепной керамике при заметном, а иногда и подавляющем, преобладании раннекруговой и круговой керамики (Макушников, 2009. С. 22–31). Изученные сооружения с такими на- ходками единичны, а объект, в котором была обнаружена исключительно лепная посуда, представлен только жилищем на Колочинском селище (Сымонович, 1963. С. 123–125, 129).

Еще сложнее выделить роменские древности севернее, в Могилевском Под-непровье. Достоверно к их числу относятся только несколько курганов с кремациями в Воронино ( Соловьева , 1970. С. 98, 99, 101; рис. 1). Отмечу, что в Гомельско-Могилевском Поднепровье хорошо известны курганы с сожжениями, однако их связь с роменской культурой в силу утери значительной части инвентаря не имеет строгих доказательств. В целом складывается впечатление, что роменское население в этом обширном регионе было малочисленным и быстро, уже в рамках X в., растворилось в древнерусской среде. Показательным для нашей темы является пример найденных поблизости друг от друга кладов Реста– Рудея I (946 г.) и II (953 г.) (рис. 2: 41 , 42 ). На пахоте в радиусе 100 м от первого были обнаружены многочисленные артефакты, среди которых присутствовали херсонесская монета Никифора Фоки (963–969 гг.), подвеска в стиле Борре, актовая печать с надписью «Господи, помози рабоу своемоу…», нательные кресты, в том числе с грубым Распятием, элементы поясного набора, пломбы дро-гичинского типа ( Тарасова, Филинов , 2014. С. 13, 14).

Итак, пока свидетельства в пользу связи системы с вырезками варианта 2 как с конкретными археологическим культурами, так и этно/социально-политиче-скими образованиями не имеют определенности. Ее роменская принадлежность не исключается, однако против этого выступает локализация части ранних кладов за ее пределами (Любеч, Хуст). Еще меньше оснований расценивать радимичей как организаторов, так и основных пользователей этой практики. Естественно, «племя» («союз племен», «союз племенных княжений», «славиния») совершенно необязательно должно отождествляться с единой по культурной принадлежности группировкой памятников. Однако в настоящее время высказаны серьезные возражения как против достоверности сообщения «Повести временных лет» о локализации радимичей по Сожу, так и их интерпретации в качестве этнополитического социума ( Щавелев , 2016). Относительно элемента ветви «Киев» (по В. П. Лебедеву): пока можно констатировать, что вырезки варианта 2 имели какое-то хождение на территории Руси, однако их использование носило ограниченный характер. На это указывает не только малое количество комплексов, но и тот факт, что в «русских» кладах эти монеты составляли меньшую часть.

Остается неясным и вопрос о происхождении традиции круговой обрезки. По свидетельству В. С. Кулешова, впервые в Восточной Европе она появляется в Крыму, на Таманском полуострове и Нижнем Дону, для чего использовались византийские солиды и исламские дирхемы. Этот прием как локальный возникает в городах Северного Причерноморья (Херсонес, Сугдея, Таматарха). Круглые вырезки известны в кладе на Правобережном Цимлянском городище (807 г.), а также в Путиловском депозите (около 820 г.) (Kuleshov, 2017. S. 44). Стоит в связи с этим вспомнить и клад из Нижней Сыроватки (813 г.), в котором присутствовали круглые вырезки5, по поводу чего с учетом его ранней хронологии недоумевал В. Л. Янин (Янин, 1956. Прим. 8). Нельзя полностью отрицать возможность происхождения практики изготовления круглых вырезок X в. от этих артефактов, однако против этого пока свидетельствуют небольшое количество находок последних, а также значительный, более столетия, хронологический разрыв.

За вырезками варианта 1 уже закрепилось определение «северянские», что не совсем точно, так как уже на раннем этапе их ареал занимал только восточную часть Северской земли, вскоре принимая еще более локальный, «посемь-ский» облик. Почти синхронно возникает практика использования «тяжелых» вырезок. Она также была ориентирована на постепенное уменьшение метрологических характеристик, однако на этом сходство двух систем заканчивается. Традиция варианта 2 имела несравненно меньшее распространение, хотя, похоже, действовала дольше – вплоть до начала XI в., постепенно исчезая из обихода.

Иначе выглядит финал системы с артефактами варианта 1. Из 31 учтенного депозита выделяется представительная группа (11 комплексов, или 35,5 %) с довольно узкой нумизматической датировкой в пределах десятилетия: с середины 70-х до середины 80-х гг. X в. (рис. 2: 1, 2, 4, 14–16, 18–21, 24 ). Однако имеется серьезный аргумент в пользу того, что реально эти депозиты (или большая их часть) оказались невостребованными практически одновременно, на что указывает их удивительно близкая метрология ( Лебедев, Стародубцев , 2016. Рис. 6; Лебедев, Марков , 2015. Рис. 7; Енуков и др. , 2017. Рис. 3; Лебедев, Рисплинг , 2017. Рис. 1; Лебедев и др. , 2019. Рис. 6). Массовое выпадение кладов, как правило, отражает социальный катаклизм. Практически единственным претендентом на роль такового является смена роменской культуры древнерусской, которая, судя по археологически зафиксированным следам повсеместных пожаров, носила явно немирный характер.

Какова абсолютная хронология этого знакового события? В данном случае встает вопрос о временном разрыве между младшей монетой комплекса и реальным временем его выпадения. Т. С. Нунан полагал, что саманидские дирхемы очень быстро поступали в Волжскую Булгарию, однако попадали в землю примерно через два десятка лет ( Нунан , 2004. С. 293, 300). Обращение к случаям, позволяющим уточнить время выпадения кладов, дало показатель в 10–20 лет с оговоркой, что он мог сокращаться до минимального ( Енуков , 2005. С. 138; Енуков, Лебедев , 2011. С. 99, 100). Логично полагать, что абсолютная хронология катаклизма должна совпадать либо максимально приближаться к нумизматической дате самого позднего депозита выделенной группы, каковым является клад из Беседино (375 г. х. / 985–986 г.) ( Гоглов, Лебедев , в печати).

Предположение о катастрофическом финале роменской культуры в «Посе-мье» подтверждается и тем, что в последующем стали известны всего лишь два комплекса с преобладанием вырезок варианта 1 (рис. 2: 9, 13), которые уже относятся ко времени после включения региона в состав Руси, чему есть археологические свидетельства. В меньшей степени это относится к кладу Кудеярова Гора, хотя отмечу, что в его состав входила золотая полая бусина, принадлежавшая, скорее всего, кругу русских древностей (Енуков, Лебедев, 2011. С. 50). Гораздо определеннее можно оценить обстановку выпадения клада, найденного на разрушенной части селища 1 в Жерновце (Лебедев, Стародубцев, 2016). Представительные материалы (изучено около 5000 кв. м) имели весьма специфический облик, что выразилось в нехарактерных для роменцев крупных размерах памятника (Енуков, 2016), повышенной доле киеворусской посуды (Енуков, 2005. С. 281, 282, 288, 289. Табл. 12), специфическом домостроительстве (Енуко-ва, 2007. С. 74, 75). Эти факты привели к выводу о том, что селище Жерновец 1 представляло собой «резервацию», организованную, скорее всего, насильственно, сразу же после разгрома аборигенов и просуществовавшую очень недолго. Ее население, видимо, быстро поглотил расположенный рядом стремительно строящийся Курск, в древнерусских материалах которого хорошо фиксируются многочисленные роменские следы (Енуков, 2018).

Организация собственной денежной системы с использованием вырезок варианта 1, которые при обмене на товары и услуги фактически играли роль символов, только опосредованно связанных с весом серебра, представляет собой уникальное явление для обществ предгосударственного периода. Что касается вырезок варианта 2, то ответ на вопрос о принадлежности основанной на них системы требует дополнительных изысканий.

Хочу выразить глубокую признательность В. П. Лебедеву и С. А. Гоглову за предоставление информации в виде принятых к печати статей.

Список литературы Круглые вырезки из дирхемов в денежном обращении X в.: историко-археологический антураж

- Богомольников В. В., 2004. Радимичи (по материалам курганов X–XII вв.). Гомель: Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины: Науч.-исслед. ин-т восточных народов. 226 с.

- Гоглов С. А., Лебедев В. П., в печати. Два комплекса третьей четверти X в. с обрезанными куфическими монетами из Курского района Курской области.

- Грачев С. Ю., Лебедев В. П., 2015. Гордеевский клад куфических монет X в. из Брянской области // Нумизматические чтения Государственного исторического музея 2015 года. М.: ГИМ. С. 65–76.

- Енуков В. В., 2002. Посемье и семичи (по данным письменных, археологических и нумизматических источников) // Очерки феодальной России: сб. ст. Вып. 6. М.: Едиториал УРСС. С. 3–46.

- Енуков В. В., 2005. Славяне до Рюриковичей: монография. Курск: Учитель. 352 с. (Курский край; т. III.)

- Енуков В. В., 2016. К вопросу о «больших» селищах роменской культуры // Археология восточноевропейской лесостепи: материалы II Междунар. науч. конф. (Воронеж, 18–20 декабря 2015 г.). Воронеж: Воронежский гос. пед. ун-т. С. 287–291.

- Енуков В. В., 2018. Русь и судьбы северян (по материалам раскопок Курска) [Электронный ресурс] // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. № 3 (47). URL: http://scientific-notes.ru/magazine/archive/number/52 (дата обращения: 28.01.2023.)

- Енуков В. В., Енукова О. Н., Лебедев В. П., 2017. Шуклинский клад дирхамов X в. и его археологический контекст // АЕС. № 6. С. 14–36.

- Енуков В. В., Лебедев В. П., 2011. Клад дирхемов с городища Кудеярова Гора // SP. № 6. С. 49–58.

- Енукова О. Н., 2007. Домостроительство населения междуречья Сейма и Псла в IX–XIII вв. Курск: Курский гос. ун-т. 220 с. (Тр. Науч.-исслед. ин-та археологии юго-востока Руси Курского гос. ун-та; вып. 1.)

- Зайцев А. К., 1975. Черниговское княжество // Древнерусские княжества X–XIII вв. / Отв. ред. Л. Г. Бескровный. М.: Наука. С. 57–117.

- Зайцев В. В., 1991. К вопросу об обращении обрезанных в кружок куфических монет в X в. // Елец и его округа: тез. науч. конф. к 18 апреля – Международному дню памятников и исторических мест. Елец. С. 110–113.

- Зайцев В. В., 1992. О топографии кладов куфических монет X в., обрезанных в кружок // Государственный Эрмитаж. Итоги научно-исследовательской деятельности за 1991 г.: крат. тез. докл. нумизмат. конф. (25–28 февраля 1992 г.). СПб. С. 27–28.

- Калинин В. А., Молчанов А. А., 1998. Бобрикский клад куфических монет 1997 г. // Шестая Всероссийская нумизматическая конференция (Санкт-Петербург, 20–25 апреля 1998 г.): тез. докл. и сообщ. СПб.: ГЭ. С. 64–65.

- Кистерёв С. Н., 1997. Спорные вопросы начальной истории русского денежного обращения // Очерки феодальной России. М.: УРСС. Вып. 1. С. 197–220.

- Коваленко В. П., Фомiн О. В., Шекун О. В., 1992. Давньоруський Звеничiв i скарб арабських дiрхемiв // Археологiя. № 1. С. 60–72.

- Колода В. В., 2015. Контакты славянского мира и хазарского каганата на Северском Донце: этнокультурный аспект // ПА. № 4 (14). С. 54–91.

- Колода В. В., Лебедев В. П., Енуков В. В., 2014. Безлюдовский клад и его место в денежно-весовой системе Северской земли // Безлюдовский клад X в.: материалы и исследования: сб. науч. ст. Казань: Отечество. С. 6–160. (АЕС; вып. 18.)

- Кропоткин В. В., 1971. Новые находки сасанидских и куфических монет в Восточной Европе // Нумизматика и эпиграфика. Т. IX. М. С. 76–97.

- Лебедев В. П., в печати. Обрезанные в круг куфические дирхемы (ветвь Радимичи-Киев) времени княжения Святослава Игоревича и его сына Ярополка – предтеча чекана сребреников Владимира-Крестителя.

- Лебедев В. П., Марков Д. Б., 2015. Клад обрезанных в круг дирхамов 80-х гг. X в. // Нумизматика и эпиграфика. Т. XIX. М.: Памятники исторической мысли. С. 106–122.

- Лебедев В. П., Орлов А. С., Гоглов С. А., Климов А. М., 2019. Крупный Мазеповский клад обрезанных дирхемов середины X в. из Курской области // Русь, Литва, Орда в памятниках нумизматики и сфрагистики. Вып. 7. М. С. 15–69.

- Лебедев В. П., Рисплинг Г., 2017. Беловский клад куфических дирхамов первой четверти X в. из Курской области // АЕС. № 6. С. 51–64.

- Лебедев В. П., Стародубцев Г. Ю., 2016. Клад обрезанных дирхемов Жерновецкого селища Курской области // III Международная нумизматическая конференция «Эпоха викингов в Восточной Европе в памятниках нумизматики VIII–XI вв.» (Санкт-Петербург, Старая Ладога, 22–24 апреля 2016 г.): материалы докл. и сообщ. СПб.: Знакъ. С. 7–23.

- Лебедев В. П., Трушин И. Д., 2012. Монеты южного древнерусского денежного обращения X–XI вв. на домонгольских болгарских памятниках Ульяновской области // Средневековая нумизматика Восточной Европы. Вып. 4. М.: Репроцентр М. С. 6 – 16.

- Макушников О. А., 2009. Гомельское Поднепровье в V – середине XIII вв.: социально-экономическое и этнокультурное развитие. Гомель: Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. 221 с.

- Моргунов Ю. Ю., 1994. О юго-восточной окраине Чернигово-Северских земель в XII в. // Проблеми ранньослов’янскої i давньоруської археологiї: матеріали наукової конференції, присвяченої 900-рiччю Вира – Бiлопiлля. Бiлопiлля. С. 27–29.

- Назаренко А. В., 1996. Происхождение древнерусского денежно-весового счета // Древнейшие государства Восточной Европы. 1994 г. Новое в нумизматике. М.: Археогр. центр. С. 5–79.

- Нунан Т. С., 2004. Торговля Волжской Булгарии с саманидской Средней Азией в X в. // Археология, история, нумизматика, этнография Восточной Европы / Ред.: А. Н. Кирпичников, В. Н. Седых. СПб.: Изд-во СПбГУ. С. 256–313.

- Плетнева С. А., 1964. О юго-восточной окраине русских земель в домонгольское время // КСИА. Вып. 99. С. 24–33.

- Рыбакоў Б. А., 1932. Радзімічы // Працы секцыі археалогіі Беларускай акадэміі навук. Т. III. Менск. С. 81–151.

- Седов В. В., 1982. Восточные славяне в VI–XIII вв. М.: Наука. 328 с. (Археология СССР).

- Соловьева Г. Ф., 1956. Славянские союзы племен по археологическим материалам VIII–XIV вв. н. э. (вятичи, радимичи, северяне) // СА. № 25. С. 138–170.

- Соловьева Г. Ф., 1970. Памятники конца I тысячелетия н. э. в Верхнем Поднепровье // Древние славяне и их соседи / Отв. ред. Ю. В. Кухаренко. М.: Наука. С. 98–102. (МИА; № 176.)

- Сымонович Э. А., 1963. Городище Колочин I на Гомельщине // Славяне накануне образования Киевской Руси / Отв. ред. Б. А. Рыбаков. М.: Изд-во АН СССР. С. 97–138. (МИА; № 108.)

- Тарасова М., Филинов В., 2014. Два комплекса восточных монет Могилевского областного краеведческого музея им. Е. Р. Романова // Банкаўскі веснік: информационно-аналитический и научно-практический журнал Национального банка Республики Беларусь. № 3 (спец. вып.). С. 13–15.

- Фомин А. В., 1988. Топография кладов куфических монет X в. междуречья Днепра и Десны // Чернигов и его округа: сб. науч. тр. / Отв. ред. П. П. Толочко. Киев: Наукова думка. С. 74– 80.

- Фомин А. В., 2002. Южнорусский клад куфических дирхамов конца X в. // Десятая Всероссийская нумизматическая конференция (Псков 15–20 апреля 2002 г.): тез. докл. и сообщ. М.: ГИМ. С. 55, 56.

- Черепнин А. И., 1892а. Коростовский клад. Рязань: Рязанская Ученая архивная комиссия, Тип. Губ. правления. 5 с., 1 л. илл.

- Черепнин А. И., 1892б. Значение кладов с куфическими монетами, найденных в Тульской и Рязанской губерниях. Рязань: Рязанская Ученая архивная комиссия. 43 с.

- Шинаков Е. А., Зайцев В. В., Пискунов В. О., 2018. Византийские монеты конца IX – первой половины XI вв. в среднем Поднепровье как источник социологических реконструкций // SP. № 6. С. 151–166.

- Шинаков Е. А., Зайцев В. В., Соболев В. В., 2019. Сребреники и иные знаки дружинного статуса с территории северо-запада Черниговской земли // SP. № 6. С. 227–248.

- Щавелев А. С., 2016. Еще раз о радимичах и пищанцах: анализ письменных текстов и интерпретация археологических данных // Русский сборник. Вып. 8. Т. 2. Брянск: Брянский гос. ун-т. С. 190–195.

- Янин В. Л., 1956. Денежно-весовые системы русского средневековья: Домонгольский период. М.: Изд-во Московского ун-та. 207 с.

- Kuleshov V., 2017. Rundklippta dirhamer i Östeuropa // Myntstudier. Mynttidskriften på Internet. 1 (december). S. 44–48.

- Lebedev V. P., 2021. Hoards with tenth-century dirhams found or published in eastern Europe in 1990– 2014 // Rus’, Lithuania, Horde: journal of numismatics and sigillography. Vol. 9. Vilnius: Petro ofsetas. P. 14–42.

- Vasmer R., 1929. Ein im Dorfe Staryi Dedin in Weissrussland Gemachter Fund Kufischer Münzen.

- Stockholm. 45 S. (Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar; 40, 2.)