Крупное местонахождение плейстоценовой фауны на реке Чик (Новосибирская область)

Автор: Лобачв Ю.В., Васильев С.К., Зольников И.Д., Кузьмин Я.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XVII, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521824

IDR: 14521824

Текст статьи Крупное местонахождение плейстоценовой фауны на реке Чик (Новосибирская область)

В обрыве высотой 4,4 м сверху вниз от бровки вскрыто строение первой надпойменной террасы р. Чик.

-

1) 0,0–0,4 м: серый тонко-мелкозернистый песок;

-

2) 0,4–0,6 м: рыжий параллельно слоистый песок;

-

3) 0,6-1,3 м: серый тонко-мелкозернистый песок с равномерно рассеянными по нему мелкими ракушками;

-

4) 1,3-1,8 м: темно-серая палеопочва с гумусированным горизонтом толщиной 0,1 м, по которой рассеяны мелкие раковины моллюсков;

-

5) 1,9–2,2 м: темно-серая палеопочва с гумусированным горизонтом толщиной 0,1 м, по которой рассеяны мелкие раковины моллюсков.

-

6) 2,2-3,4 м: субгоризонтальное параллельное переслаивание тонко-мелкозернистого песка и гумусированного оторфованного материала;

-

7) 3,4–4,2 м: светло-серый с желтым оттенком песок с тонкими черными прослоями. На уровне 4,0–4,2 м – массовое скопление раковин моллюсков, здесь же найдена 3-я фаланга лошади в позиции i^^ sit^^;

-

8) 4,2–4,4 м: серая с синеватым оттенком глина; видимая мощность 0,2 м.

В 6–7 км от данного обнажения В.А. Панычевым [1979, с. 31] описан разрез первой террасы р. Чик, в котором на глубине около 2 м из скопления моллюсков получена 14С дата 8650 ± 235 лет назад (СОАН-414), а на глубине около 4,5 м по древесине получена 14С-дата 31170 ± 450 лет назад (СОАН-413). В.А. Панычевым отмечалось, что в строении разреза первой надпойменной террасы р. Чик не наблюдается перерывов в осадконакоплении. На основе имеющихся данных и общих представлений о строении четвертичных отложений изучаемого района [Зольников, 2009] можно сделать предположение о том, что возраст описанной нами толщи - послеер-маковский (не древнее 50–60 тыс. л.н.).

Практически все кости были найдены в русле реки в переотложенном состоянии. Исключение составляют, обнаруженные в выстилающих ложе реки глинах слоя 8, часть скелета шерстистого носорога в анатомической последовательности, бивень мамонта, череп бизона и ряд других находок. Несколько зубов мамонта и почти все черепа бизонов сохранили в полостях остатки плотных глин слоя 8. Все остальные кости, по-видимому, происходят из вышележащей толщи. Остатки мегафауны более или менее равномерно распределены в иловатой толще перемываемых донных отложений по всему руслу реки. В омутах удавалось находить многочисленные зубы мамонтов, части черепов бизонов, целый осевой череп гигантского оленя. Насыщенность костями донных отложений на неглубоких участках перекатов весьма велика: при зондировании иловатой толщи штыком лопаты удавалось извлекать с 1 м2 до десятка и более крупных костей и их фрагментов. Большая часть костных остатков представлена неопределимыми обломками. Целиком сохранились наиболее прочные элементы скелета: метаподии, лучевые, дистальные отделы плечевых костей лошади и бизона, зубы мамонтов. Следы окатанности отсутствуют. Кости однородной сохранности, цвет изменяется от светло- до темнокофейного и черного, в распиле – светло-кофейный. Часть костей покрыта сцементированной коркой песчаника, отслаивающейся при высыхании. Нередки следы погрызов и воздействия корневой системы растений, что характерно для остатков, первоначально захоронившихся в отложениях поймы. В русле реки собрано также около 2 десятков костей субфоссильной сохранности, принадлежащих косуле, волку, лосю, бобру, мелкой голоценовой корове.

До 2010 г. собирались преимущественно целые крупные кости, черепа, зубы мамонтов. В 2011 г. на нескольких участках перекатов был произведен тотальный сбор всех определимых остатков, что позволило более объективно отразить состав ориктоценоза. Всего найдено 388 костей крупных млекопитающих: Equus ex. gr. gallicus (59 %), Bison priscus (24,5 %), Coe-lodonta antiquitatis (5,4 %), Mammuthus primigenius (4,7 %), Cervus elaphus sibiricus (2,6 %), Alces alces (1,8 %), Saiga tatarica borealis (0,8 %). Единичные находки принадлежат Megaloceros g iganteus , Rangifer tarandus , Panthera spelaea и Canis lupus . В предыдущие годы обнаружены кости Castor fiber и Ursus arctos . Более минерализованные единичные остатки из глин слоя 8 относятся к бизону, лошади, шерстистому носорогу, мамонту ( Mam-muthus sp.) и овцебыку ( Ovibos p al l an t i s ). Опубликованные ранее данные по составу териофауны с Чика [Косинцев, Васильев, 2009] базировавшиеся на избирательном сборе материала, следует признать необъективными.

По соотношению фоновых видов фауна с Чика указывает на господство на водоразделах открытых, степных пространств. В этом отношении она приближается к составу териокомплекса из 4 слоя Красного Яра (28–33 тыс. л.н.), где остатки лошади составляют 61,6 %, бизона – 16,4 %. Незначительное присутствие в Чике оленей (4,7 % в сумме) может свидетельствовать о формировании костеносного слоя в период одного из поздне- плейстоценовых криохронов. В 4 слое Красного Яра количество оленей достигает 7,9 %, а в казанцевском, 6 слое этого местонахождения – 17 % [Косинцев, Васильев, 2009].

Для биостратиграфического анализа из всего собранного материала наиболее показательны зубы мамонтов последней смены, метаподии лошадей и черепа бизонов.

Из 104 зубов мамонта 42 относятся к М3. В строении зубов мамонты с Чика оказались наиболее сходными с мамонтами из 6 слоя Красного Яра, особенно по М3 (см. таблицу ). По «зубной формуле» объедененные выборки верхних и нижних зубов мамонтов из ч ика ( 13 , ,61 ) и 6 слоя к расного я ра

Размеры зубов последней смены Mammuthus primigenius из Чика и 6-го слоя Красного Яра

|

Промеры, мм |

Чик |

Красный Яр, слой 6 |

||||

|

М3 |

^^ |

lim |

M |

^^ |

lim |

M |

|

Длина коронки |

15 |

164–295 |

242,33 |

5 |

220–340 |

265,40 |

|

Ширина коронки |

18 |

75–110 |

93,00 |

16 |

82–107 |

92,81 |

|

Высота коронки |

18 |

91–183 |

161,83 |

10 |

135–215 |

162,60 |

|

Количество пластин |

10 |

20–24 |

22,40 |

4 |

20–24 |

22,25 |

|

Частота пластин на 100 мм |

18 |

6,73–10,16 |

8,17 |

16 |

6,93–10,17 |

8,26 |

|

Средняя длина одной пластины |

18 |

9,85–14,85 |

12,37 |

16 |

9,82–14,95 |

12,73 |

|

Толщина эмали |

18 |

1,56–2,61 |

1,91 |

16 |

1,79–2,25 |

1,92 |

|

«Зубная формула» |

18 |

1,56 – 2,61 9,61 – 14,82 |

1,91 12,34 |

15 |

1,79 – 2,25 10,12 – 14,79 |

1,92 12,73 |

|

М3 |

||||||

|

Длина коронки |

17 |

184–337 |

273,82 |

5 |

234–301 |

275,00 |

|

Ширина коронки |

22 |

76–111 |

90,77 |

11 |

73–104 |

91,45 |

|

Высота коронки |

22 |

103–175 |

132,41 |

5 |

122–139 |

129,20 |

|

Количество пластин |

12 |

18–25 |

20,92 |

4 |

22–23 |

22,50 |

|

Частота пластин на 100 мм |

22 |

5,24–8,70 |

6,90 |

11 |

6,43–8,50 |

7,50 |

|

Средняя длина одной пластины |

22 |

11,49–19,08 |

14,72 |

11 |

12,47–16,56 |

14,11 |

|

Толщина эмали |

22 |

1,61–2,59 |

2,13 |

10 |

1,68–1,95 |

1,81 |

|

«Зубная формула» |

22 |

1,61 – 2,59 11,63 – 19,16 |

2,13 14,64 |

11 |

1,68 – 1,95 11,71 – 15,63 |

1,81 13,72 |

1,88

( 13,15 )

различаются весьма незачительно. К этой же группе приближает- ся мамонт каргинского времени с р. Орда под Новосибирском

2,16

13,34

при частоте пластин 7,58 (6,88-8,19; п = 5). Для каргинского и казанцев- ского времени Кузнецкой котловины И.В. Фороновой [2001] указываются

M. primigenius с формулами и соответ-10,2(9,6-10,8) 12,2(11,2-13,2)

ственно, что существенно отличается от наших выборок.

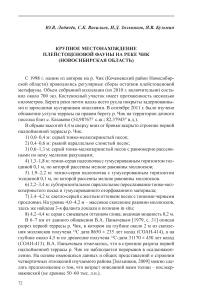

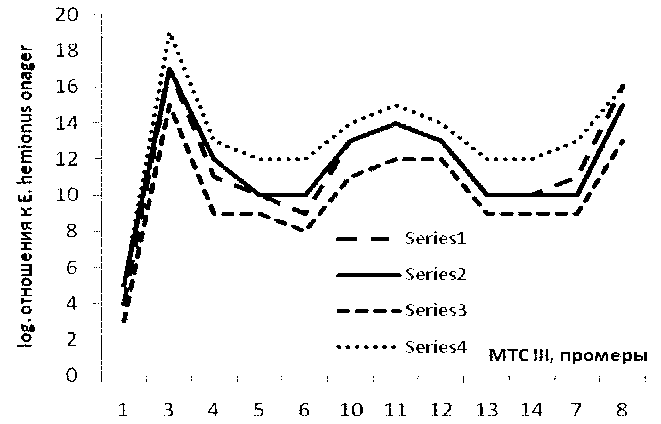

По размерам и пропорциям пястных и плюсневых костей лошадь из Чика оказалась практически тождественной с Equus ex. gr. gallicus из 6 слоя Красного Яра. Из 12 промеров MТС III полностью на графиках совпадают 7, а для MTT III - 8 промеров (см. рисунок ). Учитывая представительные выборки метаподий, подобное совпадение нельзя признать случайным. Оно с несомненностью свидетельствует, что лошади из Чика и 6 слоя Красного Яра если и не одновременны, то разделены относительно небольшим временным интервалом. С раннего плейстоцена в линии настоящих кабал-лоидных лошадей Северной Евразии четко прослеживается тренд неуклонного измельчания [Форонова, 1990, 2001]. Наглядной иллюстрацией служит расположение линий на графиках среднеплейстоценовой E . ex. gr. mosbachensis-germanicus и позднекаргинской E. ex. gr. gallicus из 4 слоя Красного Яра. При сохранении сходных пропорций они оказываются соответственно заметно крупнее или мельче, чем лошади из 6 слоя Красного Яра и Чика (см. рисунок ).

Бизоны из Чика по размерам черепа приблизительно соответствуют Bi-sonpriscus из 6 слоя Красного Яра, однако отличаются от последних существенно более крупными размерами роговых стержней, что характерно для среднеплейстоценовых форм. Длина рогового стержня вдоль большой кривизны составляет: Чик – 595- М 615-635 мм (^^ = 2); Красный Яр – 355-M 508,1-595 мм (^^ = 28). Обхват основания р о говог о ст е ржня: Чи к – 3 10-М 386-430 мм (п = 10); Кр а с н ый Яр - 278- М 3 4 5,2-395 м м (п = 33). В средних значениях промеров костей посткраниального скелета бизоны из Чика и 6 слоя Красного Яра практически не различаются.

Таким образом, можно предположить, что холодную степную (Чик) и межледниковую лесостепную (6 слой Красного Яра) териофауны разделяет относительно небольшой временной интервал. В этой связи нельзя исключить, что возраст 6 слоя Красного Яра может рассматриваться не как казанцевский, а как раннекаргинский или же относящийся к одному из теплых эпизодов внутри ермаковского времени. Возраст глин слоя 8, возможно, среднеплейстоценовый. В настоящее время образцы костей с Чика и раковины моллюсков из разреза переданы Л.А. Орловой на радиоугле- родное датирование.

Соотношения средних пропорций пястных и плюсневых костей лошади.

1 – Equus ex. gr. gallicus , Чик (MTС III: ^^ = 28-31; MTT III : ^^ = 23–27); 2 – Equus ex. gr. gallicus , Красный Яр, R-W (MTС III: ^^ = 21–26; MTT III: ^^ = 25–30); 3 – Equus ex. gr. gallicus , Красны й Яр,W-2 (MTС III: ^^ = 20–29; M TT III: ^^ = 25–37); 4 – Equus ex. gr. mosbachensis-germanicus , Кузнецкая к о тловина, ^^2 (MTС III: ^^ = 18; MTT III: ^^ = 12; по: [Форонова, 1990]).