Крупные млекопитающие среднего и позднего плейстоцена из аллювиальных местонахождений Бибиха на реке Оби (Новосибирская область) и с реки Чумыш (Алтайский край)

Автор: Васильев С.К., Середнв М.А., Милютин К.И.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

В 2019 г. продолжилось изучение двух крупных вторичных аллювиальных местонахождений в районе пос. Бибиха на р. Оби и между селами Мартыново и Кытманово на р. Чумыш. За 5 лет в Бибихе было собрано 5 471 экз. костных остатков от 19 видов крупных млекопитающих. Остатки среднеплейстоценового возраста принадлежат Castor fiber, Canis lupus, Ursus arctos, Ursus savini, Panthera leo spelaea, Mammuthus primigenius, Equus ferus (ex. gr. mosbachensis-germanicus), Stephanorhinus kirchbergensis, Coelodonta antiquitatis, Camelus knoblochi, Megaloceros giganteus, Cervus elaphus cf. sibiricus, Rangifer tarandus, Bison priscus и Saiga tatarica borealis. Кости на пляж поступают из размываемой рекой ниже уреза воды толщи среднеплейстоценового руслового аллювия. Небольшая часть материала относится к раннеплейстоценовым видам, таким как Panthera leo mosbachensis, Cervalces latifrons, Praeovibos sp., Soergelia cf. elisabethae. В Бибихе наиболее многочисленны остатки бизона и лошади (52 и 25,8 %). Общее число костных остатков, собранных за 10 лет на р. Чумыш, составило 14 757 экз., относящихся к 29 видам мегафауны. Подавляющая часть костей, вымытых из отложений второй надпойменной террасы, датируется по 14С каргинским и сартанским временем. Преобладают остатки бизона и лошади (47,5 и 22,5 %). В 2019 г. видовой список с Чумыша пополнился единичными костями Marmota baibacina, G. gulo, Sus scrofa и Ovis ammon. Это первая находка кабана в плейстоцене юго-востока Западной Сибири. Архар в позднем плейстоцене населял отроги Салаирского кряжа. Представители териокомплексов из отложений среднего плейстоцена Бибихи и каргинского времени с р. Чумыш обитали в условиях господства лесостепных ландшафтов.

Плейстоцен, бибиха, чумыш, мегафауна, костные остатки

Короткий адрес: https://sciup.org/145145592

IDR: 145145592 | УДК: 569 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.059-067

Текст научной статьи Крупные млекопитающие среднего и позднего плейстоцена из аллювиальных местонахождений Бибиха на реке Оби (Новосибирская область) и с реки Чумыш (Алтайский край)

На юго-востоке Западной Сибири, по Оби и ее притокам, в последние десятилетия исследован ряд крупных местонахождений остатков плейстоценовой мегафауны [Васильев, 2005; Васильев, Середнёв, Милютин, 2017, 2018]. Наиболее значительными из них являются местонахождения переотложенных костных остатков в районе пос. Бибиха на р. Оби, в 40 км ниже Новосибирска, и на р. Чумыш, между селами Мартыново и Кыт-маново.

Крупное скопление переотложенных остатков плейстоценовой мегафауны в районе Бибихи было открыто в 2015 г. одним из авторов статьи. За пять сезонов здесь собрано или учтено почти 5,5 тыс. костей от 19 видов (табл. 1). Песчано-галечный пляж простирается по фронту более чем на 200 м и свыше 500 м вниз по течению. Наиболее продуктивная его часть, где было найдено большинство костных остатков, находится в верхней по течению головной части пляжа. Вниз по течению песчано-галечный нанос постепенно мельчает, а вместе с этим исчезают и крупные кости. Однако именно в нижней части костеносного пляжа было найдено большинство остатков видов среднего размерного класса, таких как бобр, серый волк, сайгак и зорге-лия. Костеносная отмель постепенно открывается по мере падения уровня воды в осеннюю межень. Кроме того, большое количество костей было собрано из воды на отмелой части пляжа (с глубины до 50–60 см), простирающейся на несколько десятков метров в сторону русла реки.

Источник, откуда кости вымываются и выносятся на пляж, неизвестен. Выше по течению на 10–15 км отсутствуют разрезы со сколько-нибудь заметным присутствием остатков мегафауны. По всей видимости, современной речной эрозией на одном из участков русла размывается ниже меженного уреза воды инситная толща древнего руслового аллювия. Часть костей, вынесенных на пляж, сохраняет, особенно в углублениях и полостях, остатки включавшей их породы в виде ожелезненной охристо-ржавой песчано-галечной корки, отслаивающейся при полном высыхании. 60

Кости имеют различную степень окатанности. Преобладают слабо или средне окатанные кости, реже встречаются наиболее прочные и устойчивые к многократному переотложению астрагалы, фаланги, кости запястья и заплюсны лошадей и бизонов, окатанные подчас до состояния костяного обмылка. Судя по тому, что на костеносную отмель выносятся целые крупные трубчатые кости, позвонки, ребра и ветви нижних челюстей лошадей и бизонов, транспортировка костных остатков речным потоком в паводок вряд ли может превышать расстояние в 1–2 км, или, скорее, несколько сотен метров. Как и на любом вторичном аллювиальном местонахождении, на пляже Бибихи присутствуют разновременные костные остатки – от ранне- и среднеплейстоценовых до позднеплейстоценовых, а также единично встречаются кости домашних животных голоценового возраста.

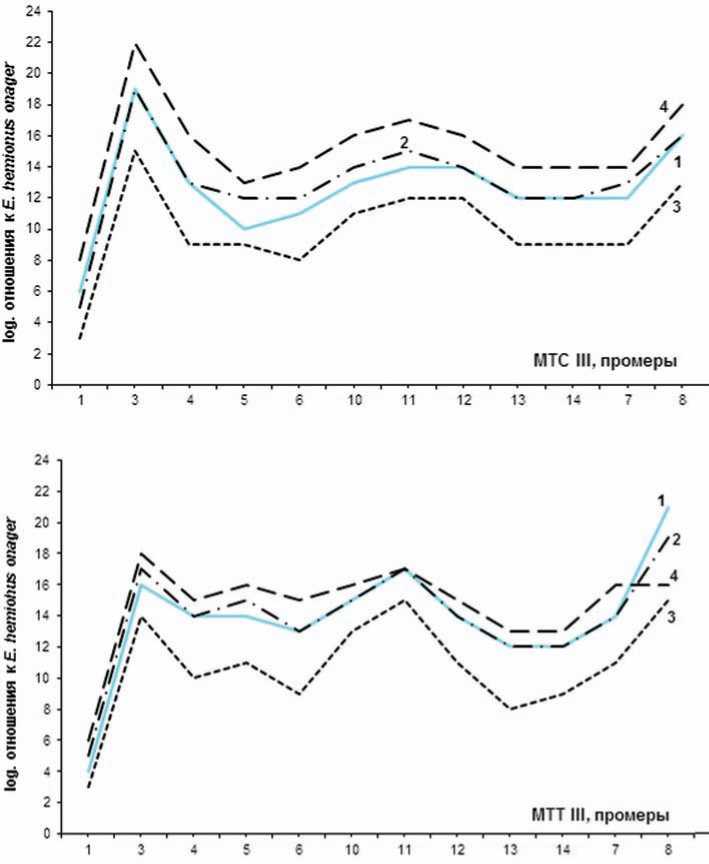

Исходя из сохранности костей и их видового состава, основная масса находок имеет среднеплейстоценовый возраст. Кости этой группы довольно значительно минерализованы, в основном темно-кофейного цвета, слабо окатаны. Гидродинамические особенности на данном участке русла реки таковы, что наиболее значимые для целей биостратиграфии остатки, такие как тяжёлые зубы слонов, роговые стержни бизонов, не доносятся до пляжа. Основной материал, пригодный для этих целей – это многочисленные метаподии лошадей. На протяжении всего плейстоцена у настоящих кабаллоидных лошадей наблюдался тренд неуклонного измельчания при сохранении общих пропорций костей. Это позволяет использовать наиболее информативные и массово представленные метаподии лошадей из разных местонахождений (или слоев) для целей биостратиграфиче-ских корреляций. Анализ графических построений по пястным и плюсневым костям лошади из Бибихи показывает (рис. 1), что они весьма близки или же идентичны со среднеплейстоценовой Equus ferus (ex. gr. mosbachensis-germanicus ), описанной из отложений Кузнецкой котловины [Форонова, 1990]. Хорошим индикатором среднеплейстоце-

Таблица 1. Видовой состав и количество костных остатков крупных млекопитающих из местонахождений в районе пос. Бибиха и на р. Чумыш

Рис. 1. Диаграммы соотношений средних пропорций пястных и плюсневых костей лошади.

1 – Equus ferus (ex. gr. mosbachensis-germanicus ), Бибиха, Q2 (MTC III: n = 47–66; MTT III: n = 35–53); 2 – Equus ferus (ex. gr. mosbachensis-germanicus ), Кузнецкая котловина, Q2 (MTC III: n = 18; MTT III: n = 12 [Форонова, 1990]); 3 – Equus ferus (ex. gr. gallicus ), Красный Яр, 4 слой, W-2 (MTC III: n = 20–29; MTT III: n = 25–37); 4 – Equus ferus (ex. gr. mosbachensis ), Кузнецкая котловина, Q1 (MTC III: n = 6; MTT III: n = 11 [Там же]).

Промеры: 1 – наибольшая длина; 3 – ширина диафиза посередине; 4 – поперечник диафиза там же; 5 – ширина верхнего конца; 6 – поперечник верхней суставной поверхности; 7 – диаметр фасетки для os carpale (os tarsale) III; 8 – диаметр фасетки для os carpale (os tarsale) IV; 10 – ширина нижнего конца в надсуставных буграх; 11 – ширина нижнего конца в суставе; 12 – поперечник сагиттального гребня; 13 – наименьший поперечник медиального мыщелка; 14 – наибольший поперечник медиального мыщелка.

плейстоценовый возраст значительной части материала, собранного в Бибихе.

В сборах присутствует также небольшое число костей раннеплейстоценового возраста. Кости этой группы темно-серого или почти черного цвета, минерализованы заметно сильнее, чем остатки среднеплейстоценового возраста, в основном сильно окатаны. В то же время примерно половина костей этой группы по комплексу признаков сохранности мало отличается от среднеплейстоценовых остатков. Выдает эти кости лишь их принадлежность к индикаторным видам раннего плейстоцена, таким как Panthera leo fossilis, Equus ferus (ex.

gr. mosbachensis ), Cervalces latifrons, Praeovibos sp., Soergelia cf. elisabethae. К группе раннеплейстоценового возраста принадлежат также костные остатки Mammuthus sp. , Coelodonta antiquitatis, Megaloceros giganteus, Cervus elaphus, Bison priscus. Присутствие разновременных костных остатков характерно для любого руслового аллювия, даже в заведомо инситных местонахождениях, а уж тем более это наблюдается на пляжах и отмелях с переотложенными костями [Верещагин, Громов, 1953].

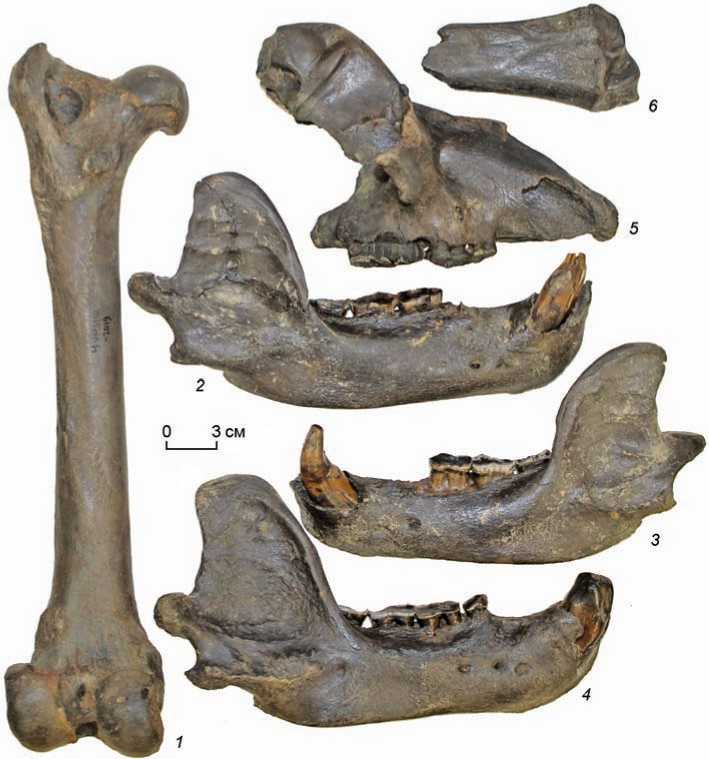

В 2019 г. весенне-летний паводок был относительно слабым, благодаря чему костей, особенно крупных, на пляж вынесло гораздо меньше, чем в прежние годы. Тем не менее удалось собрать более 700 костей от 14 видов крупных млекопитающих. Из остатков редких видов коллекция пополнилась еще одним астрагалом, запястной 2+3 и второй фалангой широколобого лося. От зор-гелии найдено 3 кости: фрагменты нижних концов пясти и плюсны и нижняя половина лучевой кости. Ширина диафиза radius – 38,2 мм, шири-на/поперечник нижнего конца – 59/41,2 мм. Это уже вторая подобная находка в Бибихе (рис. 2, 6). Из остатков малого пещерного медведя наиболее интересна правая сагиттальная половина лицевого отдела черепа с полным зубным рядом (рис. 2, 5). Длина лицевого отдела – 205 мм, длина С1-М2 – 139 мм, длина Р4-М2 коронарная – 81 мм (80,2 мм альвеолярная). Длина/ширина Р4 – 16,7/15 мм, М1 – 25,7/18,5 мм, М2 – 41/21,6 мм. Сравнение с промерами черепов и серией изолированных зубов Ursus savini uralensis [Барышников, 2007] показывает, что фрагмент черепа из Бибихи принадлежал крупному старому зверю.

Таким образом, сохранность костей не позволяет с полной уверенностью разделить весь материал на средне- и раннеплейстоценовые остатки. По этой причине он рассматривается в совокупности, но с учетом того, что основная его часть относится все же к среднему плейстоцену. Соотношение остатков бизон–лошадь (52 и 25,8 %) и относительно большая доля оленей (9,3 %) свидетельствуют о господстве лесостепных ландшафтов в период накопления среднеплейстоценового аллювия. Количество хищников (1,1 %) типично для аллювиальных местонахождений и соответствует таковому в естественных биоценозах.

Сплав по Чумышу между с. Мартыново и Кыт-маново в 2019 г. осуществлялся дважды – в конце июня и конце августа, когда уровень воды снизился еще на 30–40 см. В первую поездку было собрано 860 костных остатков, во вторую – 1 232. В это число включены также 42 кости, обнаруженные во время разведывательных поездок отрядом М.Б. Козликина и А.М. Чехи, любезно переданные

Рис. 2. Остатки мегафауны с р. Чумыш ( 1–4 ) и с р. Оби в районе пос. Бибиха ( 5–6 ).

1 – бедренная кость; 2–4 – нижние челюсти; 5 – фрагмент черепа; 6 – нижняя половина лучевой кости.

1 – Panthera leo spelaea ; 2–4 – Ursus arctos ; 5 – Ursus savini ; 6 – Soergelia cf. elisabethae.

впоследствии в наше распоряжение. В число этих находок входят фрагмент лобно-затылочной части черепа малого пещерного медведя и часть нижней челюсти (без зубов) росомахи, впервые обнаруженной на Чумыше. Всего с 2011 г., за 9 лет ежегодных поездок и сплавов по Чумышу было собрано либо учтено почти 14,8 тыс. костных остатков, принадлежащих к 29 видам плейстоценовой мегафауны (табл. 1).

Кости вымываются из отложений второй надпойменной террасы, достигающей высоты до 12–15 м. Строение ее достаточно однородно на всем исследованном участке реки. Непосредственно в слоях удавалось обнаруживать лишь считанные экземпляры костей, зато на песчано-галечных пляжах, закономерно чередующихся с ярами, кости представлены нередко в большом изобилии. Это связано в основном с тем, что главный костеносный горизонт, представленный рыже-охристыми ожелезненными песками и прослоями галечников, находится ниже уреза воды и размывается рекой непосредственно. В весенний паводок, когда переносящая сила потока наиболее велика, кости транспортируются течением (путем волочения или сальтации) и оседают обычно на ближайшем от окончания яра пляже. Прямое датирование костей крупных млекопитающих показало, что 76 % из них относятся ко времени каргинского межстадиала, 20 % принадлежат к сартанскому времени, и 3,4 % – к раннему голоцену [Васильев и др., 2016; 2018]. Отмечены также единичные находки сильно минерализованных и окатанных костей средне– раннеплейстоценового возраста.

В целом материал, собранный на пляжах, разновременен, но почти весь он относится ко второй половине позднего плейстоцена – каргинско-му и сартанскому времени. Этим объясняются совместные находки на пляжах видов животных, совершенно различных по своей экологической приуроченности. Например, по единственному позвонку овцебыка была получена дата в 17 тыс. л.н., что как раз совпадает с максимумом сартанско-го оледенения, когда стада овцебыков могли проникать на юг вплоть до долины Чумыша [Васильев и др., 2018]. В основном на сартанское время приходятся, очевидно, и большинство находок костей северного оленя и сайгака, часть которых также была датирована. Единичные находки костей косули и кабана связаны, по-видимому, с наиболее теплыми интервалами времени внутри каргинского межстадиала. Единственная пястная кость тура датирована самым началом голоцена [Васильев и др., 2016]. Верблюд Кноблоха эпизодически проникал в долину Чумыша из северо-восточного Казахстана, или, возможно, Предалтайских степей в наибо-64

лее засушливые годы в периоды аридизации климата. Немногочисленные остатки носорога Мерка происходят, скорее всего, из более древних отложений, возможно, времени последнего, казанцевского межледниковья. Единственная датировка по целой лопатке этого вида носорога показала запредельный (>40 000 л.н.) возраст [Васильев и др., 2018].

В 2019 г. на Чумыше был сделан ряд интересных находок остатков новых видов. Найден диафиз бедренной кости сурка. Кости зверей подобного размерного класса (сурок, лисица, заяц, росомаха, волк) лишь в исключительно редких случаях встречаются на костеносных пляжах и отмелях. Не менее интересна неполная окатанная пяточная кость полувзрослого кабана. Сохранность кости не оставляет сомнений в ее позднеплейстоценовом возрасте. Это первая находка Sus scrofa в плейстоцене юго-востока Западной Сибири и Алтая. В районе с. Кытманово на пляже была поднята запястная кость архара (carpi 2+3). Ширина, поперечник и высота кости – 27,5; 25,6 и 16 мм. Очевидно, немногочисленная популяция Ovis ammon в позднем плейстоцене населяла отроги Салаирского кряжа. Четыре кости архара были найдены также в Та-раданово на р. Оби, в 15 км выше Камня-на-Оби [Васильев, 2011]. Впервые за все время обнаружена абсолютно целая бедренная кость пещерного льва (рис. 2, 1 ). Длина кости от большого вертела – 398 мм, то же от головки бедра – 385,5 мм. Ширина верхнего конца – 101 мм, поперечник в большом вертеле и головке – 54 и 45,5 мм. Ширина/попереч-ник диафиза посередине – 38/33 мм. Ширина нижнего конца – 88,5 мм, его медиальный и латеральный поперечники – 90 и 83,5 мм, ширина facies patellaris – 45 мм. Кость принадлежала крупному льву, чьи размеры превосходят данные по Евразии, приведенные Н.К. Верещагиным [1971], и укладываются в пределы изменчивости огромного американского Panthera leo atrox из битумов Ранчо Ла Бреа в Калифорнии [Merriam, Stock, 1932]. В коллекции с Чумыша имеется верхний отдел бедренной кости от еще более крупной особи, с шириной проксимального конца и диафиза 111 и 40 мм, и диаметром caput femoris 49,8 мм.

В 2018–2019 гг. удалось установить еще один источник поступления костей на пляжи. Они вымываются при максимальном подъеме воды из невысокого (1–1,5 м) уступа пойменной террасы, сформировавшейся в позднеголоценовое время. Терраса сложена той же перемытой песчано-галечной толщей, что и на современных пляжах, и в ней содержится большое количество костей крупных млекопитающих. Часто этот уступ отстоит от меженного уреза воды на 50–100 м. Кости, вымытые из него, растянуты полосой вдоль уступа террасы. Приме-

Таблица 2. Размеры нижней челюсти Ursus arctos позднего плейстоцена и голоцена юга Западной Сибири

Аллювиальные местонахождения наиболее полно и точно отражают реальное соотношение между видами крупных млекопитающих, имевшее место в биотах плейстоцена. Анализ мегафауны из местонахождений среднего плейстоцена (Бибиха), начала позднего плейстоцена (слой 6 Красного Яра, Тараданово) и второй половины позднего плейстоцена (Чумыш, Чик, слой 4 Красного Яра, Орда) показал, что главными фоновыми видами на юго-востоке Западной Сибири всегда были бизон и лошадь. В сумме к ним принадлежит от 2/3 до 3/4 всех костных остатков. В периоды термохронов, когда на данной территории господствовали в основном лесостепные ландшафты [Архипов, Волкова, 1994], здесь доминировал бизон, кости которого могли составлять 48–52 % всех находок, лошадь же отодвигалась на второй план (до 20–25 %; Бибиха, Тараданово, слой 6 Красного Яра, Чумыш). В периоды гляциалов, в связи с остепнением и аридиза-цией территорий, преимущество получала лошадь, чьи остатки составляли более половины (50–63 %) от числа всех костей мегафауны, тогда как бизон смещался на вторую позицию (16–23 %; слой 4 Красного Яра, Чик). Остатки оленей – гигантского, благородного, а также лося в межледниковых фаунах (слой 6 Красного Яра) могли составлять до 17 %, в периоды гляциалов их численность резко падала – до 5–6 % (слой 4 Красного Яра, Чик). Относительная численность остатков мамонта (5–12 %) и шерстистого носорога (6–10 %) в периоды как оледенений, так и межледниковий, оставалась достаточно стабильной.

Выражаем большую признательность археологам М.Б. Козликину и А.М. Чехе за переданную коллекцию костей с Чумыша. Работа выполнена по проекту НИР № 0329-2019-0008.

Список литературы Крупные млекопитающие среднего и позднего плейстоцена из аллювиальных местонахождений Бибиха на реке Оби (Новосибирская область) и с реки Чумыш (Алтайский край)

- Архипов С.А., Волкова В.С. Геологическая история, ландшафты и климаты плейстоцена Западной Сибири. – Новосибирск: НИЦ ОИГГМ СО РАН, 1994. – 105 с.

- Барышников Г.Ф. Медвежьи (Carnivora, Ursidae). – СПб.: Наука, 2007. – 541 с.

- Боескоров Г.Г. Систематика и происхождение современных лосей. – Новосибирск: Наука, 2001. – 120 с.

- Васильев С.К. Крупные млекопитающие казанцевского и каргинского времени Новосибирского Приобья (по материалам местонахождения Красный Яр): автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Новосибирск, 2005. – 26 с.

- Васильев С.К. Некоторые итоги изучения Тарадановского местонахождения позднеплейстоценовой мегафауны // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. – Т. XVII. – С. 20–25.

- Васильев С.К., Гребнев И.Е. Морфология костей скелета голоценового бурого медведя (Ursus arctos L., 1758) Кузнецкого Алатау // Енисейская провинция. Альманах. – Красноярск: Красноярский краевой краеведческий музей, 2009. – Вып. 4. – С. 68–76.

- Васильев С.К., Оводов Н.Д. Благородный олень (Cervus elaphus cf. sibiricus) в позднем плейстоцене и голоцене юга Западной и Средней Сибири // Зоологический журнал. – 2013. – Т. 92, № 9. – С. 1031–1045.

- Васильев С.К., Пархомчук Е.В., Середнёв М.А., Милютин К.И., Кузьмин Я.В., Калинкин П.Н., Растигеев С.А. Радиоуглеродное датирование остатков редких видов плейстоценовой мегафауны Южной Сибири // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – Т. XXIV. – С. 42–46.

- Васильев С.К., Середнёв М.А., Милютин К.И. Новые сборы остатков мегафауны на вторичных местонахождениях Верхнего Приобья // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. XXIII. – С. 55–59.

- Васильев С.К., Середнёв М.А., Милютин К.И. Остатки плейстоценовой мегафауны из аллювиальных местонахождений Бибиха, Тараданово на р. Оби (Новосибирская область) и р. Чумыш (Алтайский край) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – Т. XXIV. – С. 47–51.

- Васильев С.К., Середнёв М.А., Милютин К.И., Панов В.С. Сборы остатков мегафауны на реках Чумыш (Алтайский край) Чик и Обь в районе посёлка Бибиха (Новосибирская область) в 2016 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. XXII. – С. 23–28.

- Верещагин Н.К. Пещерный лев и его история в Голарктике и в пределах СССР // Труды Зоол. ин-та АН СССР. – 1971. – Т. 49. – С. 123–199.

- Верещагин Н.К., Громов И.М. Сбор остатков высших позвоночных четвертичного периода. – М.: Изд-во АН СССР, 1953. – 37 с.

- Форонова И.В. Ископаемые лошади Кузнецкой котловины. – Новосибирск: Изд-во ИГиГ СО АН СССР, 1990. – 131 с.

- Merriam J.C., Stock G. The Felidae of Rancho La Brea. – Washington: Carnegie Inst., 1932. – 232 p. + 42 pl.