Крупные пернатые хищники Самарской Луки: результаты мониторинга за 1997-2008 гг.

Автор: Карякин И.В., Паженков А.С.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Охрана растительного и животного мира

Статья в выпуске: 4 т.18, 2009 года.

Бесплатный доступ

Подведены итоги мониторинга хищных птиц на Самарской Луке.

Хищные птицы, самарская лука

Короткий адрес: https://sciup.org/148314798

IDR: 148314798 | УДК: 598.2

Текст краткого сообщения Крупные пернатые хищники Самарской Луки: результаты мониторинга за 1997-2008 гг.

Данные по современному состоянию хищных птиц на Самарской Луке собраны в 1997-2008 гг. Первые экспедиционные работы осуществлялись в 1997-2000 гг. Именно в этот период было выявлено большинство гнездовых участков хищных птиц и определена их численность на тот период. В 20052006 гг. проводился мониторинг некоторых известных гнездовых участков, а в 2007-2008 гг. было вновь осмотрено большинство гнездовых участков, на которых хищники регистрировались в 1997-2000 гг.

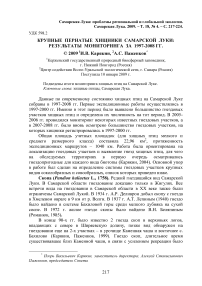

Общая площадь учетных площадок (для хищных птиц мелкого и среднего размерного класса) составила 22,96 км2, протяженность экспедиционных маршрутов – 1040 км. Работа была ориентирована на локализацию гнездовых участков и выявление гнезд хищных птиц, для чего на обследуемых территориях в первую очередь осматривались гнездопригодные для каждого вида биотопы (Карякин, 2004). Основной упор в работе был сделан на определение системы гнездовых участков крупных видов соколобразных и совообразных, список которых приведен ниже.

Скопа ( Pandion haliaetus L., 1758). Редкий гнездящийся вид Самарской Луки. В Самарской области гнездование доказано только в Жигулях. Все встречи вида на гнездовании в Самарской области в ХХ веке также были ограничены Самарской Лукой. В 1934 г. А.Р. Деливрон добыл скопу с гнезда в Хмелевом овраге в 9 км от р. Волги. В 1937 г. А.Т. Лепиным (1940) гнездо было найдено в системе Бахиловой горы среди мелкого дубняка на сухой сосне. В 1972 г. жилое гнездо скопы было найдено В.Н. Беляниным (Романюк, 1985) .

В конце 90-х гг. было известно 2 гнезда скоп в верховьях логов, впадающих с севере в Ширяевскую долину, позже вид обнаружен на гнездовании еще на 2-х участках – в урочище Каменная чаша и восточнее с. Бахилово (Карякин, Паженков, 1999). Гнездо скоп, длительное время существовавшее близ Каменной чаши, в связи с усилением рекреации было брошено птицами. В то же время определенно новая пара появилась в секторе северной части Жигулей между селами Бахилова Поляна и Зольное. Еще в конце 90-х гг. встречи птиц известны из Восточных и Западных Жигулей, однако гнездование птиц здесь до сих пор не подтверждено. В настоящее время на Самарской Луке известно 4 гнездовых участка скоп, а общая численность оценивается в 5-9 пар (Карякин, Паженков, 2008а). Численность остается стабильной на протяжении последних 12 лет.

Рис. 1. Маршруты и учетные площадки

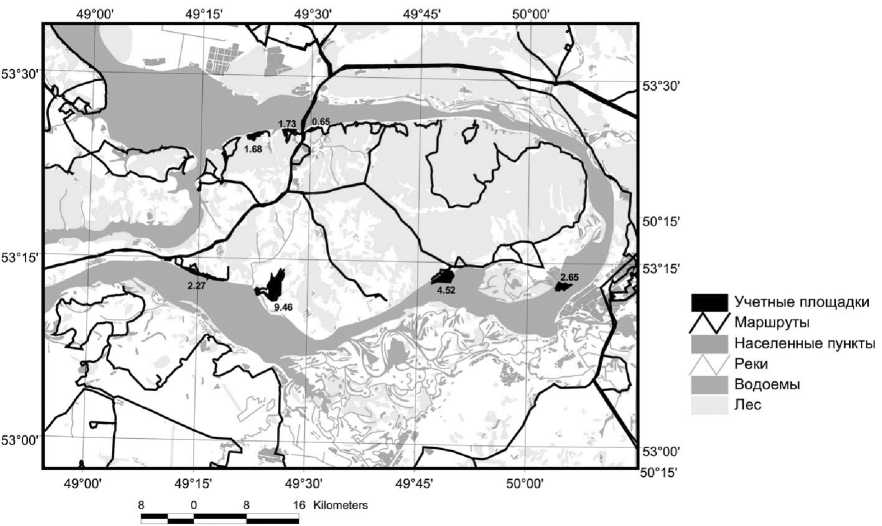

Рис. 2. Гнездовые участки крупных пернатых хищников на Самарской Луке

Змееяд (Circaetus gallicus Gmelin, 1788). Исключительно редкий гнездящийся вид Самарской Луки. По Самарской области информация даже о встречах змееяда отсутствовала до последнего времени. Г.П. Романюк (1985) о змееяде в Жигулях не упоминает. Однако уже в конце 90-х гг. на Самарской Луке установлено гнездование 3-х пар змееяда (Карякин, Паженков, 1999), в том числе 1 пары в Жигулях близ Бахиловой Поляны. Позже змееяд здесь регистрироваться перестал. Не обнаружен он и на втором участке в Жигулях, который в настоящее время занят могильником. Таким образом, в настоящее время из 3-х известных сохраняется единственный гнездовой участок змееядов в южной части Самарской Луки, а общая численность вида не превышает 3-х пар. Численность змееяда для Самарской области оценена в 48 пар (Карякин, Паженков, 2008а). Тенденции численности не совсем понятны. Складывается впечатление, что численность сокращается на Самарской Луке в то время как в целом по Волжскому правобережью численность змееяда растет.

Большой подорлик ( Aquila clanga Pallas, 1811). Крайне редкий гнездящийся вид Самарской Луки, что связано с определенным лимитом гнездопригодных биотопов. Видимо, в первой половине ХХ века подорлик был обычен на гнездовании в пойме Волги по всей периферии Самарской Луки. А.Т. Лепин (1940) отмечает подорлика в качестве обычной гнездящейся птицы Волги в районе Жигулей. В 1940-х годах подорлик является немногочисленной, но обычной гнездящейся птицей пойменных лесов р. Волги; вдали от поймы встречается значительно реже (Зябрев, 1944). После затопления Волги и застройки побережья поселками этот хищник исчез из Жигулей: И. С. и В. Н. Белянины (1981) отмечали только редкие залеты большого подорлика, а Г.П. Романюк (1985) о встречах подорлика вообще не упоминает. На единственном более или менее сохранившемся от подтопления участке поймы Волги в южной части Самарской Луки подорлика наблюдал С.И. Павлов (1999) в 1986 г. в окрестности оз. Мельничного и в 1992 г. в Шелехметской пойме. Возможно, к подорликам относятся регистрации птиц этим же автором в окрестностях Новинкинского бора. Нами гнездование большого подорлика установлено близ оз. Бол. Островное (Карякин, Паженков, 1999). Исходя из площади гнездопригодных биотопов в южной части Самарской Луки можно предполагать гнездование максимум 3-х пар подорликов. Вид также гнездился в Чапаевских лиманах и напротив Сызрани. Здесь он встречен на 3-х участках из 12 обследованных (на 2-х площадках из 10) в 1999-2000 гг. В пойме Волги плотность гнездования подорлика составляла 2,0 пары/100 км2 поймы и можно предположить, что на участке от Самары до границы с Саратовской областью в конце 90-х гг. гнездилось 7-15 пар. В настоящее время в связи с выпадением леса в Чапаевских лиманах гнездование подорлика здесь неизвестно, тем не на участке от Чапаевска до Сызрани отдельные пары продолжают гнездиться и в настоящее время, что видимо, говорит о стабильном существовании данной гнездовой группировки.

Могильник (Aquila heliaca Savigny, 1809). Редкий гнездящийся вид Самарской Луки. Вплоть до 90-х гг. ХХ столетия на Самарской Луке никем из исследователей на гнездовании не отмечался. Возможно, последнее связано с тем, что многие исследователи его идентифицировали как беркута, который действительно не гнездится на Самарской Луке. В частности упоминание о 3-х встречах беркута в 1989 г. имеется у С.И. Павлова (1999) в окрестностях г. Ош-Пандо-Нерь, где нами в 1997 г. установлено гнездование могильника. В 1997-98 гг. могильник наблюдался в южной части Самарской Луки близ сел Шелехметь, Новинки, Торновое, Подгоры, где в итоге выявлено 3 гнездовых участка. В юго-западной части Луки в тот период были известны встречи могильника в 4-х точках, в том числе в одной из них, близ с. Березовый Солонец, найдено гнездо. Вплоть до конца 90-х гг. вид гнездился в Ширяевской долине, восточнее кордона Чарокайка, но после ликвидации летнего лагеря скота гнездо было брошено (Карякин, Паженков, 1999). К 2000 г. на Самарской Луке наблюдалось гнездование могильника на 4-х участках, а в 2007 г. выявлен еще один гнездовой участок в северозападной части Луки близ п. Жигули. В последнем случае территория испытывает сильную рекреационную нагрузку, что однако не мешает могильнику успешно охотиться на крапчатых сусликов, многие из которых тяготеют именно к зоне рекреации. В настоящее время на Самарской Луке известно 5 активных гнездовых участков могильников, а численность оценивается в 6-8 пар. Численность остается относительно стабильной за последний 12 лет.

Орлан-белохвост ( Haliaeetus albicilla L.). Немногочисленный гнездящийся вид Самарской Луки. Первые свидетельства обитания орлана-белохвоста на Самарской Луке относятся к концу XVIII – началу XIX веков. П.С. Паллас (1809) во время своего путешествия по России отмечал на Волге, особенно в районе Жигулевских гор, большое количество «белохвостых орлов». Почти 100 лет спустя М.Н. Богданов (1871), подтверждает данные П.С. Палласа – орлан-белохвост по-прежнему считается самым обычным из орлов в Поволжье и отмечается на гнездовании по всей долине Волги. Несмотря на то, что многие исследователи констатировали факт сокращения численности орлана на большей части ареала вида в Европейской части России в 40-50-х гг. ХХ столетия (Дементьев, 1951; Красная книга…, 1985), сведений о тотальном сокращении численности орлана в Самарской области нет. Имеются данные регулярных наблюдений за орланами с 30-х гг. ХХ столетия на территории Жигулевского заповедника, однако они не позволяют сделать вывод о тотальном сокращении численности орлана как минимум для участка незарегулированной части Волги в районе Жигулей. А.Т. Лепин (1940) высказывал предположение, что в Жигулевском заповеднике в Жигулях гнездятся две пары орланов (одна в Соляном овраге, другая – в районе Стрельной горы) и одна пара – на острове Середыш. В.И. Зябрев (1944) отмечает орлана как немногочисленную гнездящуюся птицу поймы р. Волги в районе Жигулевского заповедника. Он постоянно наблюдал охоту орланов на острове Середыш. В 1970 г. И.С. и В.Н. Белянины (1981) обнаружили два гнезда орлана на северной стороне острова Середыш. На этом же острове в 1970 г. гнездо орланов обнаружила Г.П. Романюк (1985), которое ежегодно заселялось вплоть до 80-х гг. По ее же данным вид перестал гнездиться в Жигулях в Соляном овраге и в районе Стрельной горы, где ранее наблюдался А.Т. Лепиным, по причине застройки побережья. В

1997-98 гг. орлан-белохвост оказался одним из самых обычных крупных пернатых хищников Самарской Луки. Здесь в Западных Жигулях на участке Яблоневый Овраг – Молодецкий курган обнаружены гнезда 2-х пар в 1,5 км друг от друга и 1 пара встречена близ Молодецкого Кургана; выводки 2-х пар встречены у г. Шишка и г. Могутовой; в центральных Жигулях установлено гнездование 3-х пар западнее п. Бахилова Поляна, восточнее п/л Артек и близ Стрельной, а также предполагалось гнездование 1 пары восточнее Солнечной Поляны; гнезда 2-х пар обнаружены на о-ве Середыш; гнездо пары орланов обнаружено на склоне горы южнее д. Крестовая Поляна, орланы также наблюдались в районе Ширяевской долины (Карякин, Паженков, 1999). Для Жигулевского заповедника на конец 90-х гг. картина распространения орлана оказалась похожей на ту, что описана А.Т. Лепин (1940), с некоторым увеличением количества гнездящихся пар в Жигулях. В частности подтверждено гнездование орлана на Середыше и близ г. Стрельной, а также встречена пара у Солнечной Поляны близ так называемого Соляного оврага, где орланы с высокой долей вероятности гнездились и продолжают гнездиться. В то же время удалось обнаружить гнездящиеся пары орланов у Бахиловой Поляны, о которых не упоминают прежние исследователи заповедника. По состоянию на конец 90-х гг. численность орлана-белохвоста для Самарской Луки оценена в 14-15 пар (Карякин, Паженков, 1999), однако, учитывая встречи птиц в южной части Самарской Луки близ Змеиного затона и Большого Шелехметского озера (Павлов, 1999) она была уже на тот период занижена.

В 2005 г. в ходе целевых работ по учету орланов подтверждено гнездование 2-х пар орланов близ п/л Артек и на острове Середыш в Жигулевском заповеднике и 3-х пар близ Жигулевска (Коржев, 2006). В 2007 г. был осмотрен участок северных Жигулей, где обнаружено 2 новых гнезда орланов. В итоге к 2008 г. на Самарской Луке стало известно 16 гнездовых участков орланов (включая о-в Середыш), 15 участков – в Чапаевских лиманах и 7 – на островах поймы Волги по южной периферии Самарской Луки. Численность орлана-белохвоста на Самарской Луке в настоящее время оценивается в 20-24 пары без учета пар, гнездящихся в пойме Волги на южной периферии Луки. Если учитывать пойму Волги и Усинский залив, то численность всей самаролукской гнездовой группировки орлана можно оценить в 55-60 пар, что составляет 46% от общей численности вида в области (Карякин, Паженков, 2008б). Численность орлана за последние 12 лет определенно выросла на Самарской Луке и видимо рост численности орлана здесь начался задолго до 90-х гг. ХХ столетия.

Сапсан ( Falco peregrinus Tunst.). Крайне редкий гнездящийся вид Самарской Луки. В начале ХХ столетия сапсан был обычен на Самарской Луке, изобилующей скальными обнажениями. А.Р. Деливрон (1960) в 30-х гг. ХХ столетия указывал сапсана как обычную гнездящуюся птицу Жигулей. Сапсан гнездился на склонах Большой Бахиловой горы, на утесе Шелудяк, на Стрельной горе (занимал здесь одно и то же гнездо 3 года подряд). Еще в 40-х годах М. И. Зябрев (1944) находил гнезда сапсанов на северном склоне

Бахиловой горы, на утесе Шелудяк, но гнездились птицы не ежегодно, хотя на места гнездовий прилетали каждый год.

Уже в 70-х гг. Н.Д. Григорьев с соавторами (1977) внесли сапсана в разряд видов, представляющих большую редкость в Волжско-Камском крае. В Самарской области в Жигулях вид также исчез на гнездовании в этот же период (Романюк, 1985). Практически полное обследование скальных обнажений Самарской Луки в 1997-98 гг. принесло следующие результаты: старые (более чем 40-летней давности) гнезда сапсанов обнаружены на скалах Молодецкого кургана, гор Могутовой, Малой Бахиловой, Стрельной, утесах Сокол, Шелудяк, Козьи Рожки и камне Вислый. По-видимому, эти гнезда занимались соколами до затопления р. Волги. В то же время было установлено гнездование 1 пары сапсанов, где в 1997 г. встречен докармливаемый слеток. В 8 км от данного участка в тот же год еще один сапсан был обнаружен на скалах Волги, где его гнездование весьма вероятно (Карякин, Паженков, 1999). Видимо сапсаны в 90-х гг. появлялись на скалах утеса Шелудяк и камне Вислый, но их гнездованию здесь препятствовал фактор беспокойства туристами. Весьма вероятно, что к встречам сапсана относились данные о балобанах, которых наблюдали на склонах гор Бахиловой и Стрельной (Г.П. Лебедева, личное сообщение) и Шелехметских гор (Горелов, 1990). Появление сапсана на скалах Жигулей в 90-х гг. было расценено как явление вторичное после исчезновения сапсана и выпадения его из гнездовой фауны Поволжья в 60-70-х гг. (Карякин, Паженков, 1999).

В настоящее время из 4-х известных к 2000 г. гнездовых участков сапсана в Самарской области на одном к 2007 г. соколы перестали гнездиться, вероятно, по причине хищничества филина, пара которых переместилась очень близко к скале, занимавшейся сапсанами. Учитывая то, что скалы Самарской Луки регулярно посещаются туристами, вряд ли следует ожидать регулярного гнездования соколов на всех участках. Видимо ежегодно на Луке успешно размножается не более 1-2-х пар сапсанов.

Филин (Bubo bubo L.). Немногочисленный гнездящийся вид Самарской Луки. Отсутствие информации о филине в публикациях прежних лет обусловлено скрытностью вида. Тем не менее, филин видимо всегда был достаточно характерным гнездящимся хищником Самарской Луки и редкости не представлял. Наибольшая как по численности, так и по плотности гнездовая группировка филина сосредоточена на правобережной террасе Волги с ядром на Самарской Луке. Здесь филин гнездится на крупных остепненных склонах логов, выходящих к Волге, занимая небольшие ниши и уступы в подножии скальных выходов, расположенных в верхних частях склонов. На Самарской Луке в 1997 г. на площади 47 км2 филин встречен на 13 участках. Расстояние между 7 гнездами в Жигулях составляло 1-3 км. В целом по Луке в тот период было выявлено 10 гнезд покинутых слетками и 6 мест вероятного гнездования филина. Плотность составила 11 пар/100 км2, а численность гнездящихся филинов оценена в 20 пар (Карякин, Паженков, 1999). К 2007 г. на Самарской Луке обследованы практически все гнездопригодные для филина биотопы и обнаружены гнездовые участки 21 пары, что близко к абсолютной численности. В 2007 г. были выборочно проверены 6 гнездовых участков – они все оказались жилыми, хотя на 4-х участках филины сменили свои старые гнездовые ниши на новые.

В настоящее время численность филина на Самарской Луке оценивается в 22-26 пар, что составляет 24% от общей численности вида в области (Карякин, Паженков, 2007, 2008а). Тенденции численности филина достаточно позитивные, особенно на Приволжской возвышенности, вопреки данным, опубликованным Г.П. Лебедевой с соавторами (2007). Несмотря на резкое увеличение рекреационной нагрузки на территорию Самарской Луки, филин продолжает гнездиться здесь практически на всех гнездовых участках, выявленных 10 лет назад.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время Самарская Лука является наиболее уникальной территорией не только Самарской области, но и всей Средней Волги по сохранности на гнездовании крупных пернатых хищников. Скопа и сапсан на Средней Волге гнездятся только на Самарской Луке. Здесь же сосредоточены крупнейшие гнездовые группировки орлана-белохвоста и филина. Несмотря на то, что большая часть территории Луки – это федеральные ООПТ – национальный парк «Самарская Лука» и Жигулевский заповедник, многие проблемы охраны хищных птиц остаются не решенными. В первую очередь это проблема рекреационной нагрузки на скальные обнажения в период с апреля по июль, в том числе и на территории заповедника, и проблема гибели хищных птиц на линиях электропередачи мощностью 6-10 кВ. Оба фактора наносят ощутимый ущерб хищникам, в том числе и крупным и требуют скорейшей нейтрализации.

Список литературы Крупные пернатые хищники Самарской Луки: результаты мониторинга за 1997-2008 гг.

- Белянина И.С., Белянин В.Н. Птицы Жигулевского заповедника // Эколого-фаунистические исследования в заповеднике. М., 1981. С. 103-119.

- Богданов М.Н. Птицы и звери черноземной полосы Поволжья и долины Средней и Нижней Волги (био-географические материалы) // Труды Общества естествоиспытателей при Императорском Казанском университете, т. 1, отд. 1. Казань. 1871. С. 1-226.

- Горелов М.С., Матвеев В.И., Устинова А.А. Природа Куйбышевской области. Куйбышев: Кн. Изд-во. 1990. 464 с.

- Григорьев Н.Д., Попов В.А., Попов Ю.К. Отряд Соколообразные (дневные хищные птицы) Falconiformes // Птицы Волжско-Камского края: Неворобьиные. М.: Наука. 1977. С.109-110.

- Зябрев М.И. Материалы к орнитофауне поймы реки Волги в районе Жигулевских гор // Гос. архив г. Тольятти. Фонд Р-307, опись 1, дело 65. 1944.